中韩佛教关系,或者说中韩佛教文化交流的历史,可谓源远流长,其始可以追溯到公元四世纪七十年代,下至十四世纪中叶。此后,由于朝鲜李氏政权崇儒抑佛,同时也由于当时中国佛教处于式微阶段,无论禅教,都无新的建树,因此,两国间的佛教文化交流基本处于停滞状态。考证中韩两国佛教文化交流的资料来源,大致可以作出这样的概括:在盛唐以前,其中包括佛教初传和义学昌盛两个阶段,资料的来源主要是中国方面的汉文正史、释史文献记载。禅宗南宗顿悟法门昌盛以后,亦即盛唐晚期以后,两国间的佛教文化交流开始以禅学交流为主,义学交流转为其次。在这一阶段里,无论是禅学交流还是义学交流,其资料来源主要地是依靠于韩国方面的汉文文献典籍。而韩国金石铭文的大汇编《朝鲜金石总览》(上下集)则担任着非常重要的角色,占有尤其重要的地位。

一、《朝鲜金石总览》与《景德传灯录》记载之比较

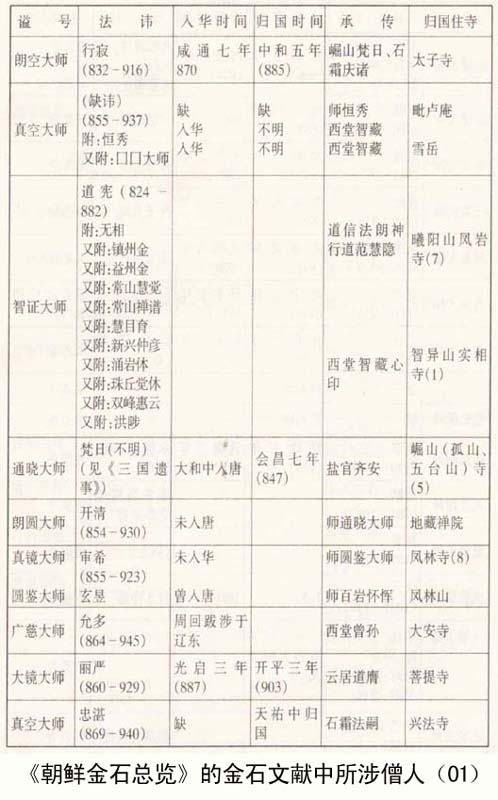

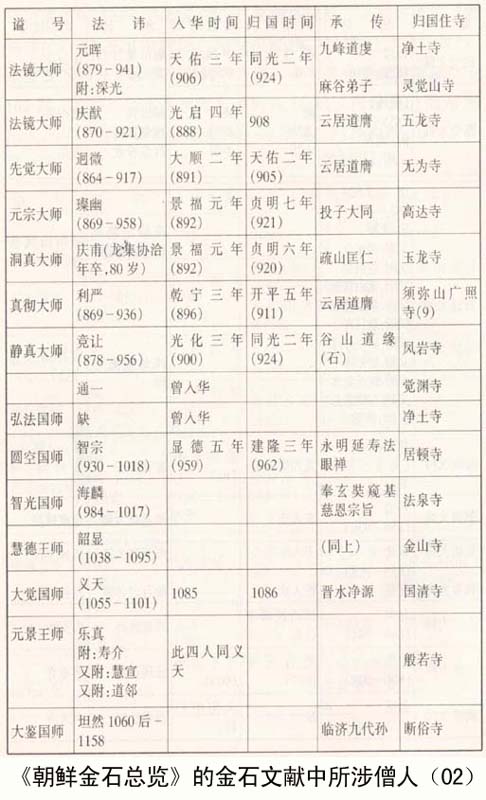

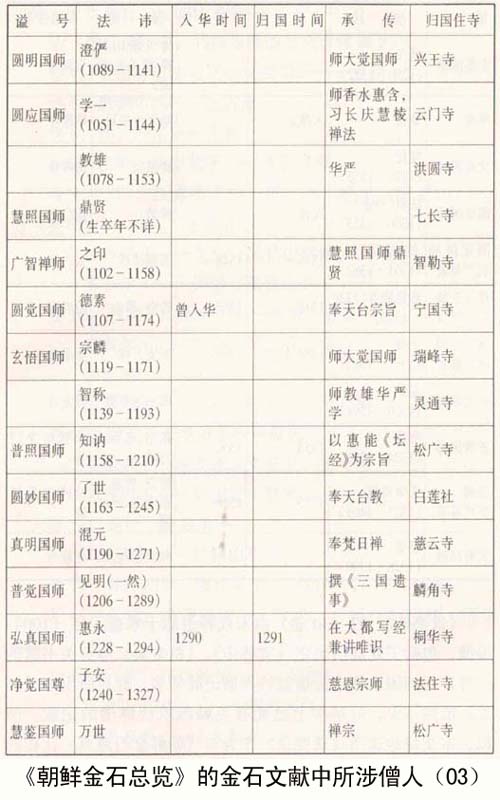

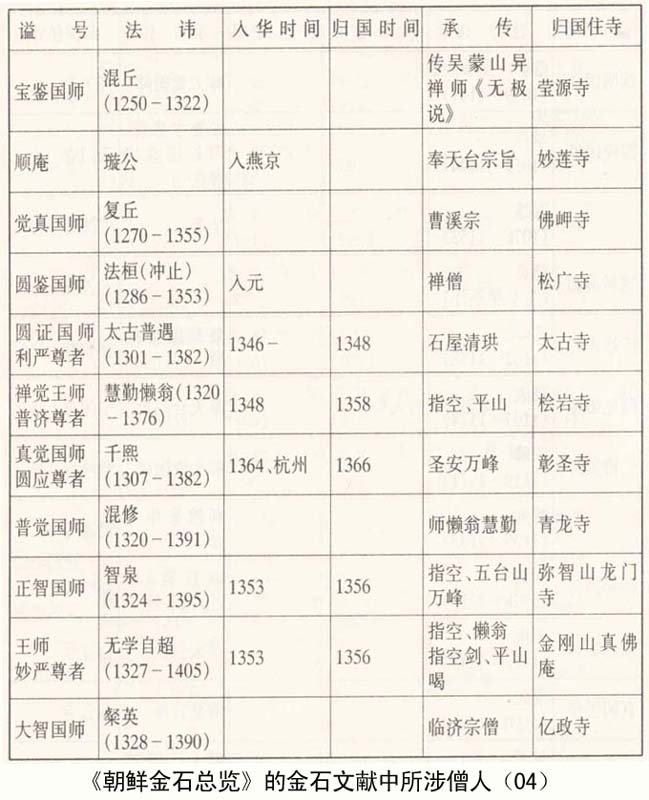

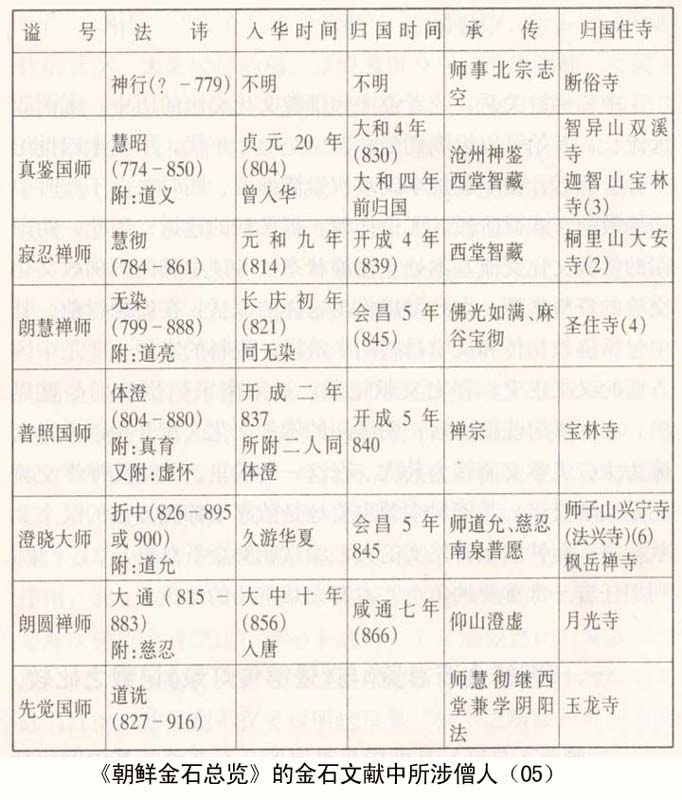

《朝鲜金石总览》是韩国最重要的金石文献,其内容包括三国时代的开疆拓土碑、神祠碑、王陵碑、题名石刻、墓志铭、佛教的各种记铭如造像记、高僧塔碑铭、舍利塔碑铭、钟铭(记)、寺院事迹碑铭、陀罗尼经幢、殿阁记、石经等等。最重要的部分是众多高僧的塔碑铭,全书共著录此类塔碑铭有102篇,直接、间接与交流有关的有50篇,所涉及的僧人80余人;其中与禅学交流有关的有40余篇,所涉禅僧61人。详见下表:

《景德传灯录》(30卷)由宋代释道原于景德元年(1004)编撰,包括了此前所出之《宝林传》、《祖堂集》等有关书籍的内容,对韩国入华求法请益的禅僧记载颇多。此后所出之《灯录》虽然不少,但基本上已无有关韩国求法禅僧的记载。所以,本文特地选用《景德录》作为与《朝鲜金石总览》比较的对象,应当具有一定的代表性。

从《景德录》中,共检得韩国求法禅僧如下:

卷4,道信旁出法嗣资州处寂弟子——无相

卷5,惠能传内——金大悲

卷6,怀让一世——本如

卷7,二世,马祖弟子——道圆禅师

卷9,三世,西堂弟子——慧(彻)禅师(桐里山)、洪直(实相山)、道义(迦智山)

怀晖弟子——玄昱(凤林山创始人)、觉体

麻谷弟子——无染(圣住山)

卷10,三世,法常弟子——迦智、忠彦

齐安弟子——品日(即梵日,崛山派)

智常弟子——大茅

南泉弟子——道均(师子山折中之师)

卷11,四世,天龙弟子——彦忠

昙照弟子——大证、文圣王、宪安王

洪直弟子——兴德王、宣康太子

卷12,四世,慧寂弟子——顺支

义玄弟子——智异山和尚

卷14,青原四世,崇信弟子——新罗人,不知法讳

卷16,五世,洪荐弟子——钦忠、行寂、朗禅师、清虚禅师

卷17,五世,良价弟子——金藏和尚

六世,道虔弟子——清院和尚

志圆弟子——卧龙和尚

谷山藏弟子——瑞岩和尚、泊岩和尚、大岭和尚

卷18,六世,雪峰弟子——灵照禅师

卷19,六世,雪峰弟子——福清玄讷、大无为

卷20,六世,云居道膺弟子——云住和尚、庆猷、慧禅师

匡仁弟子——百丈安(明照)禅师、超禅师

卷21,七世,慧棱弟子——龟山和尚

卷23,七世,安州志圆弟子——慧云和尚

卷24,八世,重机弟子——令光

卷25,九世,文益弟子——慧炬国师

卷26,九世,文益弟子——灵鉴禅师

十一世,希辩弟子——慧洪禅师

以上总录44人(除三王一太子),其中与《朝鲜金石总览》重复者仅10人(两份名单中法讳下之划横线者)。也就是说,《景德录》所载44人,《总览》则缺载34人;而《总览》所载61人,《景德录》则缺载51人。两书记载差别之大(85人)不难看出。

二、《朝鲜金石总览》与中国《景德录》等文献记载出现大差别的原因

《朝鲜金石总览》与中国《景德传灯录》等文献对有关韩国求法禅僧的记载出现如此大的差别,原因是多方面的。从《景德录》方面来说,似乎有重内轻外的倾向,如成书早于它的《祖堂集》所录的11位韩僧(灵照、玄讷、道义、慧彻、洪直、玄昱、梵日、无染、道允、金大悲、顺之),事迹都比较详细,但《景德录》都把这些人当成“无机缘语句”而“不录”,而在实际上,他们不少人也都有机缘语句;象顺之继承仰山慧寂的很有特点的“表相现法”本来有极为详细的记载,而《景德录》却把其删除了。又,《祖堂集》的记载,大多数是从韩国的有关塔碑铭取材的,这也说明,《景德录》的作者并非手头没有资料,而是其既定的思想倾向所使然。

当然,造成两国有关文献记载出入较大的最主要原因并不是思想倾向的问题,而是与整个佛教文化交流活动形势密切相关。韩僧的入华游学请益活动,开始于四世纪中后期,至南朝梁陈时呈活跃趋势,届唐而达于极盛,这时,两国关系友好,交通畅达,往来频繁,有关的信息传递自然也就比较及时。这应当就是《祖堂集》作者获得韩方(新罗)较多资料的原因。唐亡以后,中国又进入新的大分裂时期,动荡的形势对两国的整个文化交流造成了很大的障碍,这时,韩国求法僧回去的多,来华的少,可考者只有智宗一人,入华时间在五代末北宋初。北宋立国以后,“先南后北”的政策使契丹辽养成势力,石敬瑭割让燕云十六州更助长了辽的扩张野心。当辽把矛头指向高丽王朝的时候,北宋拒绝了高丽的求援请求,于是,原本与北宋维持着通好关系的高丽王朝断绝了对北宋的朝贡,转而屈从于辽。在这种形势下,北宋既要防辽,又要防高丽,友好外交无从谈起。熙宁二年(1069),宋神宗通过商人向高丽表示“招接通好”,“共谋契丹”的意思,高丽文宗立即表示同意,疏远了数十年之久的邦交又开始得到改善,原来规定高丽使只能从登州登陆,现在亦应其所求,允许“改途由明州诣阙”,由于政治气候趋向好转,于是又有义天及其弟子十人于元丰八年(1085)至元祐元年(1086)入宋求法之举。但即使在这个时候,北宋海防也是很严的。不久之后,金灭北宋,南宋偏安杭州,高丽出于自己安全的考虑,不愿与宋联合抗金。自此以后,南宋对高丽防之甚严,直至朝终。而这个时期,也是中韩佛教文化交流活动最寂寞的时期。由于政治气候恶化,交流停滞,信息不能传递,高丽所出的高僧塔碑铭无法传到中国,于是,不仅《景德录》,而且包括随后陆续所出之《天圣广灯录》、《建中靖国续灯录》、淳熙《联灯会要》、《嘉太普灯录》在内的众灯录,也就难做“无米之炊”了。另外,如前所述,《祖堂集》所据资料多为韩国的塔碑铭,而这些塔碑铭又多为唐末所出,这也从另一个方面证明前面理论的合理性。蒙元政权控制高丽之后,高丽僧人入华虽然又多起来,大都城中的一些寺院甚至全为高丽僧,从大都继续南下求法者亦之。但此后再没有续出之灯录,所以,这一时期的禅宗交流文献也就基本成为空缺。再从《朝鲜金石总览》方面看,其所缺载的僧人,既有终生留居中国的未归者,也有学成归国而未名者,还有由于年湮代远,碑石遗失或铭文漫漶而不可记者。但总的说来,《总览》所载有关中韩禅法交流的资料要比中国《景德录》等释教文献的记载具体详细,因此其价值也要大得多。要将中韩佛教禅宗关系史、交流史研究向前推进一步,《总览》理所当然地是一部十分重要的文献参考书。

三、《朝鲜金石总览》在中韩佛教禅宗关系史研究中的作用和意义

诚然,无论是《景德传灯录》还是《韩鲜金石总览》,都是研究中韩佛教禅宗关系史所不可或缺的重要文献。但在实际写作中可以发现,《朝鲜金石总览》的作用要远远大于《景德传灯录》。原因有这样几点:

首先,《景德录》虽然记载的韩国求法禅僧不少,但除少数几个有机缘语句而“见录”在册之外,其它绝大部分则因“无机缘语句”而“不录”,仅在每章目录中留其“法讳”而已。这样,我们从这些记载中,除了知道其法讳、师门以外,其它便一无所知了。显然,仅凭这点非常有限的资料是无法描绘出丰富多彩、生动活泼的禅宗关系史或交流史的。

其次,比较而言,《朝鲜金石总览》的记载固然也有不及《景德录》的地方,也就是说,《景德录》所载的43名禅僧中,有34名是《总览》所没有的,但从韩国禅宗发展史上去考察,一是由于这34名禅僧并无更详细的资料,在实际写作中无法进一步展示他们在禅宗关系史上的作用,二是由此而决定了其在韩国禅宗史上并不占有重要的地位。至于《总览》比《景德录》的长处,则可概括为“二补一增”。所谓“二补”是:与《景德录》重复的10名禅僧,其中的9名在生平事迹方面,《总览》的记载既详细又具体,这无疑是对《景德录》的一个很大的弥补;在法脉的传承方面《总览》所载也多有《景德录》所缺者,例如北宗的志空、沧州神鉴、仰山澄虚、谷山道缘、永明延寿、平山处林、石屋清珙、万峰时尉、西僧指空等。所谓“一增”是指,在同一祖师名下或同一宗派中的求法僧人数也有颇大增加。如西堂智藏名下增加恒秀和一名失讳国师,章敬怀恽名下增加圆鉴国师,蒲州麻谷名下增加深光,南泉普愿名下增加道均。(以上为怀让系)九峰道虔名下增加元(玄)晖,云居道膺名下增加丽严、利严、迥微,疏山匡仁名下增加庆甫。(以上为青原系)新增加的祖师及求法僧为北宗志空名下有神行,沧州神鉴名下有慧昭(曹溪宗),石霜庆诸名下有忠湛(怀让系),投子大同名下有璨幽(青原系),谷山道缘名下有竞让(青原系),永明延寿名下有智宗(青原系法眼宗),石屋清珙名下有太古(临济宗),平山处林名下有懒翁(临济宗),圣安万峰名下有千熙(临济宗),西天指空名下有无学、智泉(临济宗)。与中国祖师有近缘关系的新增加者有道诜(西堂孙)、道宪(双峰法嗣)、开清(盐官法孙)、审希(怀恽法孙)、允多(西堂曾孙)、坦然(临济九代孙)、学一(青原系慧棱法脉)、混元(齐安法脉)、混修(临济平山法脉)、粲英(临济宗法脉)等。显然,《总览》记载的资料比《景德录》要丰富、详细得多。

再次,由于《总览》的高僧塔碑铭在实际上就是每一位大师的传记、行状,生平事迹、求法弘法经过、殊遇影响等,一般都有详实记载,因此不仅可以借以阐述两国禅宗的关系和交流情况,而且还可以了解中国禅在韩国流播及演变的情况。例如韩国禅宗九山门的创立与中国禅宗怀让、青原两系五宗的关系(双峰法脉一山,怀让系马祖法脉七山,青原系法脉一山)问题,韩国禅宗与中国禅宗的同步发展问题,即怀让系发展在先,青原系继之于后,最后是“曹(洞宗)一角,临(济宗)天下”的局面。中国禅宗的这一发展脉络,在韩国禅宗僧人的求法、弘法活动中也有明显的表现。设若没有《总览》的资料,而仅凭《景德录》等中国文献资料,以上问题是很难表述清楚的。此外,《总览》提供的资料还让我们能够从更宽的视野生去考察、研究中韩两国禅宗广泛、持久、深入的交流活动。

最后应当顺便提及的是,韩国禅宗九山的法脉有七山源自于马祖道一禅师,其中有三山的祖师就是西堂智藏的法子,其源头都在江西省。而九山中唯一弘扬青原系禅法的须弥山的创始人利严也出自江西云居山道膺禅师门下。综合《总览》和《景德录》的记载,到江西游学研习禅法的韩僧有20人之多,而南昌开元寺、庐山归宗寺、永修云居山真如寺、抚州疏山寺、高安九峰山、宜春洞山、袁州仰山、赣州龚公山等地都是韩僧求法请益的重镇。韩国禅宗的确与中国江西省有着非同一般的殊胜因缘。

(原载韩国东国史学会2002年《东国史学》第37辑)

![]()