阳光、清泉、微风和花香,这些大自然的恩赐,不知不觉中已经成了现代人的奢侈品。而被这些奢侈品所包裹的正是人类灿烂的杰作——佛寺,那幅“深山藏古寺”的画面历经千年而会时常浮现眼前,正是因为它们不仅拥有人们所想往的奢侈品,而且拥有人们渴望了解的那部分宗教文化,希望它的奥妙与神秘,亦从山涧林间传送出来,让那个“云深不知处”的佳境抛开昔日的面纱,展示真实的自我风采。佛寺的扉页到了翻开的时候,让我们身临其境地去领略这部线装图书吧。

1.密藏宗风大兴善寺

在隋代诸多的佛寺中,以长安城靖善坊内的大兴善寺最为有名。它是隋文帝杨坚敕令在原来北周明帝所建的陟岵寺和晋武时创建的遵善寺两座佛寺基础上增修扩建的国寺。寺院的名称取自隋国都大兴城的“大兴”二字和遵善寺所在位置靖善坊的“善”字。隋文帝兴建大兴善寺的原因是为了复兴佛教。

据中外考古学家们的实地勘察以及对史籍记载的研究,大兴善寺的规模几乎占据了整个靖善坊,达到26万多平方米。唐代道宣《续高僧传》卷三十《慧常传》中说:“兴善大殿铺基十亩,棂窗高大,非卒摇鼓。”《长安志》卷七也说其“寺殿崇广为京城之最。号曰大兴佛殿,制度与太庙同”,寺中的僧众约有千余人。这样大面积的佛寺只有大兴城西南隅和平坊的禅定寺和永宁坊的大禅定寺能与之相比。但后两者的地位却远远逊于大兴善寺。一些重大的佛事活动都在大兴善寺中举行。如隋仁寿年间(601-604)奉安舍利的活动,寺僧不仅参与其中,而且奉安舍利的僧团首先是在寺中集中,然后面殿见君,以幡盖、香花、礼乐赞佛,“一切眷属人民,莫不奉行圣法”(《广弘明集》卷十七《舍利感应记》)。一旦僧众之间出现分歧,也是以大兴善寺僧侣的法度来衡量的。《续高僧传》卷二《达摩笈多传》和《开元释教录》卷七《菩提登传》载,当时广州有僧人行“塔忏法”及“自扑法”,官司检查认为这些活动属于妖异行为,但僧人不服,说自己是依照《占察经》而行的法术。于是便派人前往大兴善寺向僧人们询问,僧人们亦认为这种法术与佛经所说之法不同,这样,文帝便下诏予以禁断。隋代几位著名的昭玄统(以及昭玄都都是管理全国僧尼事务的僧官),也都居住在大兴善寺内,如僧猛、灵裕、昙迁等。开皇七年(587),文帝召洛阳慧远、魏郡慧藏、清河僧休、济阳宝镇、汲郡洪遵、太原昙迁等沙门六大德入京,并于大兴殿延见,命所司将其安置在大兴善寺中,王公宰辅冠盖相望。做为大兴善寺第一任寺主的灵藏律师,不仅仅是寺主和昭玄都,而且与隋文帝的交情很深,常常在宫中与文帝同坐,谈经论道,甚至商讨国事。可见,隋代大兴善寺的地位是其他任何佛寺都无法相比的。

大兴善寺自建立之后就成为了译经场所。隋代的第一所国立译经馆就设置在寺中。有“开皇三大师”之称的天竺高僧阇那崛多、提黎耶舍和达摩笈多都相继在寺中担任译主,弘传密法,开创了隋代佛经翻译的高峰,共译出佛经59部278卷。

进入唐代,从太宗之后到武宗时期的近200年间,由于高宗、武后、中宗、肃宗、代宗、德宗等帝信奉佛教的缘故,大兴善寺更得到扩建。高宗总章二年(669),大兴善寺失火,佛殿被毁,高宗下令重修,佛寺的面积由此增加了20亩。代宗永泰元年(765),敕令在寺中置“方等戒坛”,这是唐代第一座方等戒坛。大历十年(775),大兴善寺寺主不空去世,敕令出内库钱于寺内建“不空三藏舍利塔”,以纪念这位“开元三大士”之一的名僧。建中二年(781),又立了“唐不空和尚碑”,记载不空和尚在大兴善寺的活动情况(该碑现藏西安碑林博物馆)。宪宗元和四年(809),寺内建了一座转轮藏经殿,用以贮藏经书,殿的形制仿照印度而来。穆宗长庆年间(821-824),曾在春明门里离皇宫不远处建造了一幢“天王阁”,到文宗大和二年(828),敕令将这座大阁迁往大兴善寺内,同时在寺内还建造了一座“大士阁”,用以供奉观音大士。

除了这些主体建筑外,寺中还有许多院落,其间隔墙相连。如翻经院、灌顶道场、禅院、行香院、僧房等。翻经院是寺中最早的建筑之一,是专为佛经的翻译而设置的。灌顶道场是肃宗乾元元年(758)敕令修建的。该道场开创了一代灌顶之风。灌顶之法原为古印度国王即位时举行的一种仪式,将四大海之水由国师灌于国王头顶,表示寿命长远,国家昌盛,权力无限。行香院则是专供达官贵人烧香拜佛的场所。禅院是禅宗僧人的住所。

唐代的大兴善寺同样是长安佛教的译经中心,与玄奘法师主持的慈恩寺和义净主持的荐福寺共同成为长安佛经三大译场,吸引着众多的译经名僧。开元四年至八年(716-720),印度僧人善无畏(637-735)、金刚智(669-741)和不空(705-774)不仅在此译出了密宗经典500多部,而且还弘传密法,被称为“开元三大士”,使大兴善寺成为汉地密宗的祖庭。

乾元元年(758),不空上表请奏搜访梵文经夹加以修补,并由他翻译传授。得到肃宗敕许后,将长安慈恩寺、荐福寺,东京圣善寺、长寿寺等,以及各县的舍寺、村坊凡旧有玄奘、义净、善无畏、流支、宝胜等三藏所带来的梵夹都集中起来。这是唐代梵夹的一次大规模集中。后来唐武宗灭法,大兴善寺被毁,大批梵夹也就损失了。这使得汉地密宗从此衰落下去。

汉地密宗密法有“金刚界”和“胎藏界”之分。认为宇宙的一切都是法王大日如来所幻现的,其智慧如金刚,可以推翻一切烦恼,称“金刚界”,以金刚智及其弟子不空为代表,根本经典是《金刚顶经》。另一方面,大日如来的理性如胎儿在母体,如莲花种子在莲花,称“胎藏界”,以善无畏及其弟子一行为代表,根本经典为《大日经》。金、胎二界在中国的传承,以金刚界为盛。仅不空译出的经典就达77部,120余卷,他们将大乘佛教的繁琐理论运用在简化通俗的诵咒祈祷方面,认为将口诵真言(语言)、手结契印(身密)、心作观想(意密)三密同时相应结合,就可即身成佛。

大兴善寺虽是密宗祖庭,但其他宗派来此挂单的僧人也很多,为了互不相扰,寺中特辟专院以供其居住已经成为该寺以及唐代一些大寺院的惯例。

另外,寺中还有著名画家吴道子、尹琳、梁洽、刘焉等的壁画和大量的雕塑作品。

唐武宗“会昌法难”时,长安佛寺除慈恩、荐福、西明、庄严四寺外,其余均遭毁坏。大兴善寺的建筑或被拆毁,或被挪为它用;铜佛像被销毁铸成了货币,铁佛也被砸碎;僧人被勒令还俗。大兴善寺遭到致命打击。虽然武宗以后又经过宣宗、懿宗等几位皇帝的修复,但仍失去了昔日的辉煌。

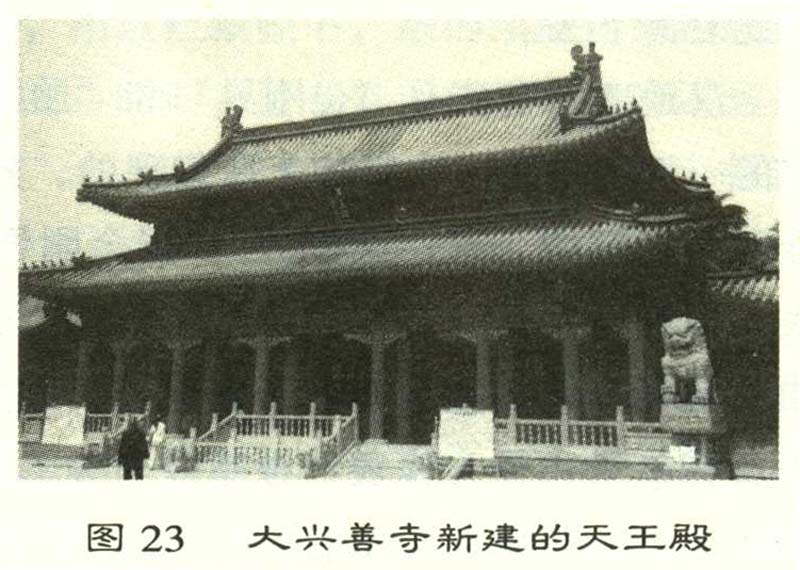

大兴善寺现在的位置在西安市南郊小寨兴善寺西街。是陕西省的重点文物保护单位之一。佛寺座北朝南,殿堂楼阁按南北中轴线依次排列有山门楼(彩图9)、天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿、唐转法轮殿遗址、观音殿和法堂。这些殿宇有新建的,如天王殿(图23),也有的是在明清所建殿宇的基础上修缮的。1990年8月,还将原位于小寨西路东段的一座清代五层楼阁式砖塔迁建于寺内。塔额砖雕“普同塔”三字,各层每面均辟龛,内置菩萨像。高耸的佛塔与庄严的佛殿相应成趣。

虽然大兴善寺的门前总是车水马龙,喧闹非凡,但是一当踏入山门,翠鸟的呜叫,蝉虫的欢歌便会陪伴着袅袅的香火,描绘出一幅“佛阁高云外,僧房静月中”的脱俗景象。

2.诗影梵音仙游寺

位于周至县城南15公里的黑河畔,有一个具有传奇色彩的玉女洞。传说春秋时期,秦穆公的女儿弄玉曾在此吹箫,美妙的箫声引来百鸟之王的凤凰,随着凤凰的飞舞,弄玉也飞升成了仙人。古往今来,得道成仙的故事总是能够打动人们的心房。被这个故事打动的人,最具代表性的当属隋文帝杨坚了。他在游历了该地之后,深深地陶醉在那高耸的山峰和清澈的黑河水中。开皇十八年(558),他在此建造了一座行宫,取名仙游宫。宫殿仿佛是从黑河中捞起的一块奇特鹅卵石,黑河水恰似一条飘带,将它牢牢地系在群山胸前。仁寿元年(601),文帝诏令分送佛舍利于31州,选择环境优美的地方起塔供奉。京城大兴善寺高僧童真奉敕送舍利至仙游宫建塔安置,遂改仙游宫为仙游寺。唐代大中年间(847-859),这里除了南岸的仙游寺外,还有北岸的中兴寺和另一座名称不详的佛寺。可惜北岸的佛寺都早已相继毁坏了。由于战乱的影响,宋金以后,仙游寺亦逐渐衰败了。至明英宗正统六年(1441),在西域喇嘛桑加巴的主持下,对寺院进行了重修和扩建,改称善缘禅寺,寺中香火渐盛,成为少数民族地区佛教文化和汉地佛教文化相互交融的一个佛寺。直到明朝末年,农民起义领袖高迎祥在此据险囤守,与陕西巡抚孙传庭和洪承畴交战,孙、洪二人虽被多次打败,但寺院也因此而惨遭致命破坏。清康熙二年(1663),再次对毁坏的寺院进行重修,并复称仙游寺。此后,乾隆、道光以至民国初年均对寺院进行过修复。

仙游寺的出名还与唐宋两代的两位大文人有关。

首先是唐代的著名诗人白居易。他当时为周至的县尉。他的惊世诗篇《长恨歌》就是在此地创作出来的。白居易在超脱情欲的地方写就出李隆基与杨贵妃缠绵浪漫的爱情故事,它的寓意难道不是在告诉人们出世与入世的些许差别吗?这个凄婉的故事就像黑河流水一般,潺潺向前,永不驻足。后来,陈鸿为补充《长恨歌》不能详述的轶闻遗事,在与白居易和琅琊王同游仙游寺时又写下了《长恨歌传》。这一歌一传相应成趣,在中国文学史上留下了辉煌的一页。

其次是宋代的大文学家苏东坡。他与挚友章怀在游览仙游寺时,见寺旁的黑龙潭上石壁峭立,潭水深黑不见底而未敢攀登,章怀登临并书下“苏轼章怀来”五个大字,石壁从此被称为“苏章石壁”。此外,苏轼还因游兴所至,在逼水塔上作了题记,历经百载而完好无损。以后,世人求东坡遗笔的非常多,常常来塔上摹拓,寺僧苦于应付,于是趁战乱将塔推倒,沉没于仙游潭中,古迹不复重现。

另外一个关于苏轼的故事是说他在任凤翔府判官时,经常光临黑河北岸的中兴寺读书。寺东就是玉女洞,洞有飞泉,名玉女泉,泉水清纯甘冽,俗称“玉女垂帘”。为了饮到玉女泉水,苏东坡常常差人远道来此取水。并特意作了两支竹签,戏称之为“调水符”,一支放在仙游寺,一支自己收存,作为交换泉水的凭证,以防所欺。“谁知南山下,取水亦置符”讲的就是这个故事。

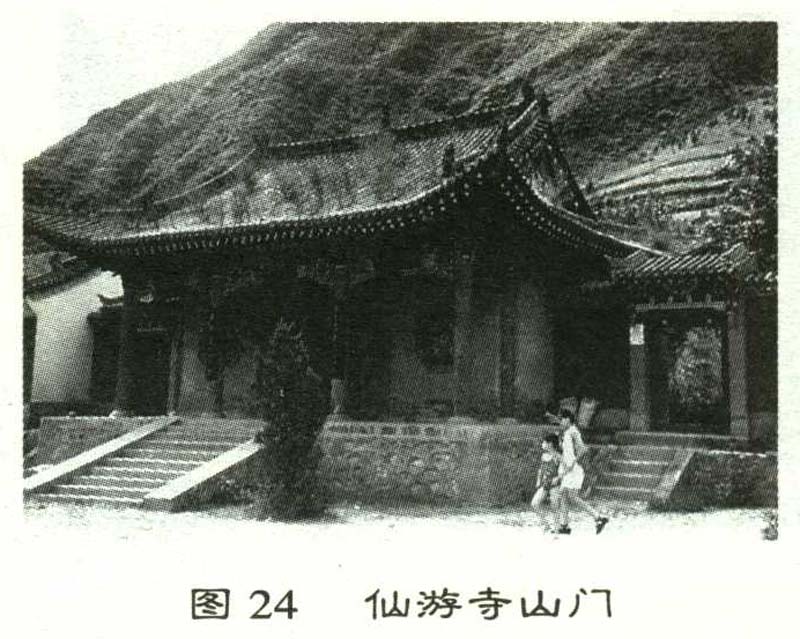

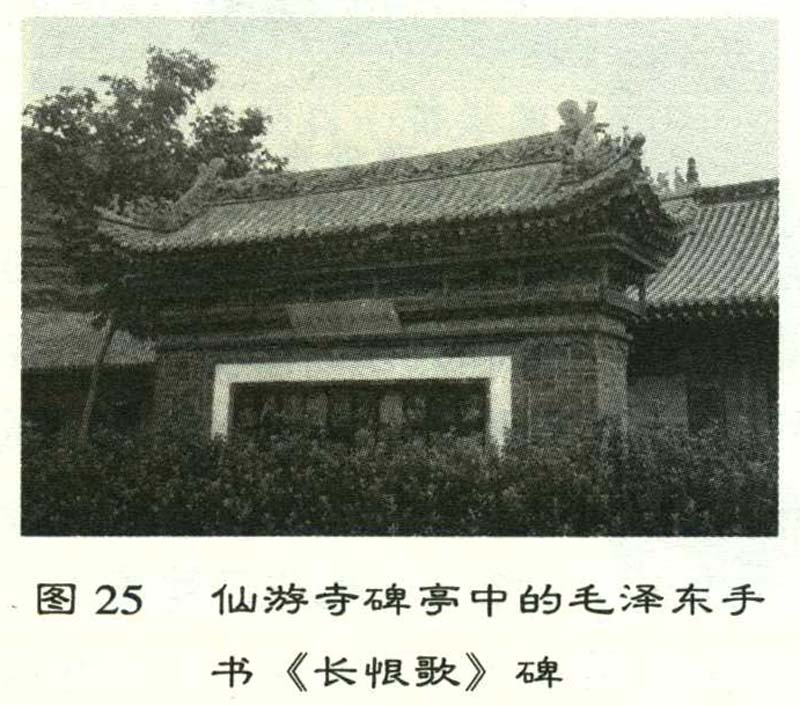

现在的仙游寺是一座宽敞的四合院(彩图10)。新建的山门上方悬挂着赵朴初先生所书的寺名匾额(图24)。进入山门,映入眼帘的是一座碑厅,俨然是个屏风矗立在那里,它的正面刻着“禅林别院”四个大字,背面则是集毛泽东手书而成的《长恨歌》(图25)。宽敞的庭院两侧满眼全是诗文碑刻。这是仙游寺不同于其他佛寺的地方。

领略了诗歌的魅力之后,浪漫的情趣突然又被宗教的意境摄取过来,碑刻的尽头迎面而来的便是仙游寺惟一的一座土木结构的大殿,殿中供奉着释迦牟尼像,殿门上悬挂的匾额是臧克家先生已巳春题写的“仙游寺”三个大字。殿宇已经破旧了,尘埃攀附在木棂窗扇上,微风吹来散发出幽幽的香火芳香(图26)。

大殿两侧的配殿及僧房、厢房也同样地饱经沧桑(图27)。

寺院中引人注目的还有一座高耸的佛塔,位于寺院的西南部。是隋文帝时所建的法王塔。高35米,共7层,平面为正方形,塔身为四角锥体,底边长8.7米,每层叠涩出檐,作斗拱仿木结构。每层南面各开一拱洞。塔内原供十八罗汉及佛涅槃像,并有木梯通至塔顶。它是陕西境内惟一的一座保存至今的隋代砖塔。仙游十景中的“宝塔放光”即指该塔内的舍利屡放灵光而言。

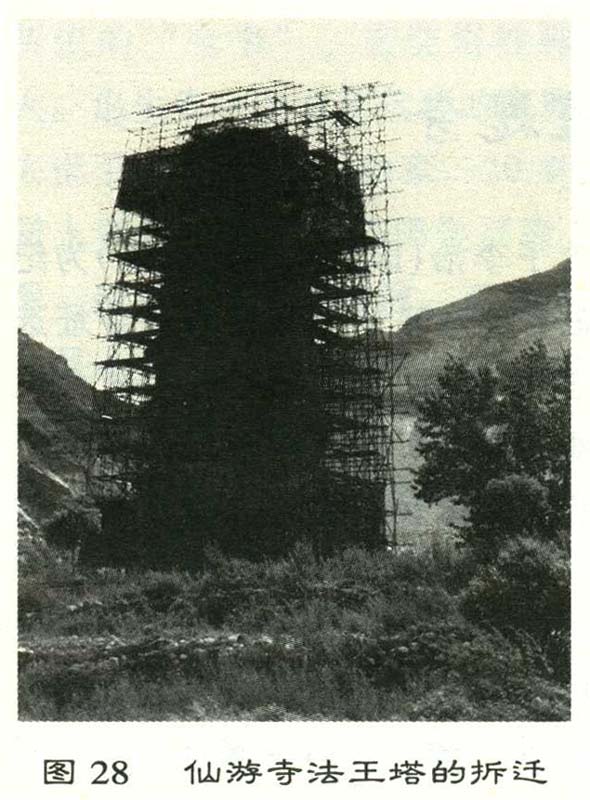

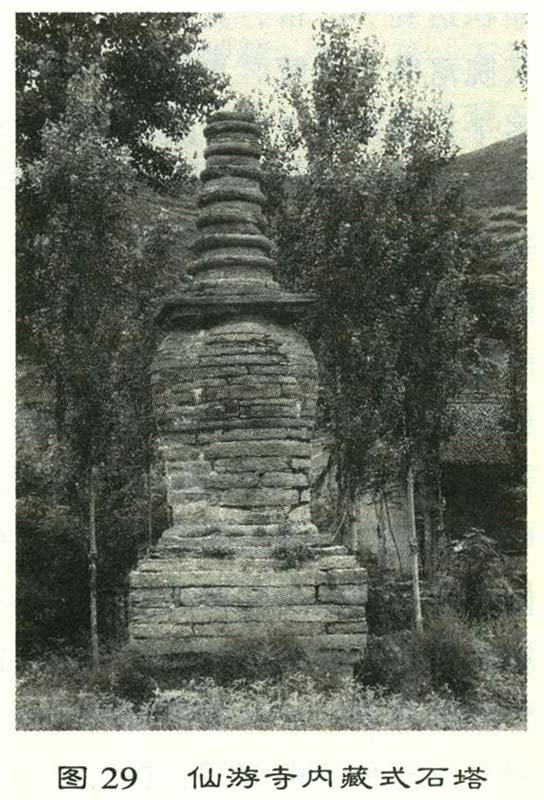

1999年,为了陕西省黑河引水工程的顺利进行,法王塔被整体拆迁(见图28)。从塔下地宫中发掘出土了隋代的佛经以及高僧的舍利。寺院的东南部,还残留着石塔两座,其中一座塔基高大,上置覆钵,覆钵的一面开有一拱洞;覆钵之上是塔檐,檐上置刹,刹上的相轮仅存8个,其他均已残落了。这座塔的风格完全是藏式的,是明代天顺元年(1457)西域僧人桑加巴修建的,称为普同塔(图29)。另一座残塔在法王塔的北面,仅残存塔基和覆钵的三分之一部分。

仙游寺这座小小的四合院以山门为始,以大殿为终,配殿、僧房一头连接着大殿,另一头则连接着诗文碑刻。

以上所有的记述都将随着陕西省黑河引水工程的实施而成为历史,这座古老的仙游寺将被拆迁,以后,在离此不远的高地上,一座崭新的寺院将破土而出,那时的寺院风光又将是别有一番景象吧。游人的心境会是怎样的滋味呢?苏轼诗句中“石泉为晓镜,山月当帘钩”的仙游寺还会再次荡漾出来吗?

那方古老的佛寺真是让人难以割舍。

3.雁塔题名慈恩寺

贞观二十二年(648),太子李治(即后来的唐高宗)为纪念其亡故的母亲文德皇后而奏请修建了一座佛寺,寺址选在长安城东南的晋昌坊。这里北面遥对着大明宫的含元殿,东南临著名的曲江池风景区,南面又有杏园,环境十分优美。早在隋代时,这里就曾建有无漏寺,但在唐代初期便废毁了。

李治建造的这座佛寺,因为有了一个无可反驳的理由,于是便不惜挥霍,全部选用精良木材来造作。寺院建成后,取名为“慈恩寺”,意思是追念文德皇后的“慈母之恩”。面积达到342亩,竟占了半个晋昌坊。僧人约有300多人。其院落有元果院、太真院、浴室院、端门、西院、南池等十多个,僧房达1,897间,可谓重楼叠阁,尤其是翻经院更是“虹梁藻井,丹井云气”,富丽堂皇。许多名画家如尹琳、吴道子、阎立本、郑虔、王维等都为寺院绘制了精美绝伦的壁画。为了进一步提高慈恩寺的威望与地位,唐太宗遂敕请当时著名的玄奘法师从弘福寺中迁往慈恩寺,并任上座,从事译经事业。慈恩寺因玄奘法师的莅临而永载史册。

玄奘法师(约600 - 664)就是明代小说家吴承恩的小说《西游记》中唐僧的原形。唐僧取经的故事,就是根据玄奘的经历而创作出来的。唐僧,是指唐朝的和尚,但在《西游记》问世之后,唐僧就成了玄奘的专称了。而且因为他精通佛教的典籍,故又被称为唐三藏,或三藏法师。三藏是佛教对其全部典籍的概括,包括经、律、论三个部分,好像我们所说的“全书”。玄奘俗姓陈,名袆(huī),今河南偃师人。出生在一个非常贫苦的家庭,父母在他未成年的时候便去世了。玄奘13岁出家,20岁在成都受具足戒,取得正式僧人资格。为了研修佛学真谛,他先后遍访名师慧休、道深、道岳、法常、僧辨、玄会等,学习《摄大乘论》、《杂阿毗昙心论》、《成实论》、《俱舍论》以及《大涅槃经》等经论。经过多年艰苦的学习之后,他发现众家的观点并不一致。为了弄清其中的缘由,树立正宗,他产生了去佛教原生地印度求取佛经的念头。这时正值印度僧人波颇蜜多罗来华,说那烂陀寺的戒贤法师所讲授的《瑜伽师地论》可以总括大、中、小“三乘”。于是,唐代贞观元年(627),玄奘向唐太宗递了呈表,请求允许他西行取经。唐太宗与玄奘十分投缘,认为西行之路漫长艰险,经过再三考虑,他不同意玄奘的意见。然而,玄奘决心已定,悄悄带领一行人马,不辞而别,离开了长安城。经过4年的长途跋涉,终于在贞观五年(631)抵达了印度,在当时的摩揭陀国那烂陀寺驻足,拜戒贤为师,潜心研习佛经以及佛教的因明、声明等学科。那烂陀寺的僧侣们对玄奘十分尊崇,将他选为通晓三藏的十德之一。

当时印度有一位国王,称戒日王,信奉印度教湿婆派,但对佛教及其他宗教也采取扶持政策。由于与玄奘有所接触及了解,戒日王决定以玄奘为论主,在其都城曲女城召开一次佛学论辩大会。参加者有五印18位国王、3,000位大小乘佛教学者及2,000位外道人士。玄奘讲论,任人问难。但在18天的大会中,竟无一人能将他驳倒。一时,玄奘名声大震,被大乘尊为“大乘天”,被小乘尊为“解脱天”。

贞观十九年(645),玄奘回到了阔别已久的长安。带回佛教各派经律论共520箧,657部。人们扶老携幼,涌向道路两旁,迎接他的归来。热烈的场面蔚为壮观。唐太宗接见了他,请他入住长安弘福寺,翻译佛经,并由朝廷供其所需。唐三藏除了译经外,还将自己的取经见闻口授给了弟子辩机,写成了《大唐西域记》一书,真实而生动地记录了110个国家的情况,为后人研究中亚、南亚以及西南许多国家的古代历史、地理提供了不可多得的史料。

玄奘法师来到慈恩寺后,唐太宗又同时选派了数百名著名的学者和名僧前来入住,协助玄奘法师译经。从此,玄奘法师在慈恩寺中度过了他19年译经生涯中大部分时间。除译出了74部梵文经典外,还创立了中国佛教一大宗派—慈恩宗,或称唯识宗,不仅使慈恩寺成为长安三大译经场中最负盛名的寺院,而且声名远扬朝鲜、日本等国。朝鲜僧人窥基、日本僧人道昭都曾慕名前来慈恩寺,前者在帮助创立唯识宗的过程中作出了卓越的贡献,并在回国后创建了朝鲜的唯识宗。而后者则回日本创立了日本的慈恩宗,一直流传至今。

唐以前的佛经翻译多由西域梵僧主译,到唐代,虽然懂梵文的中国僧人数量增加了,但像玄奘这样精通梵、汉两种语言文字者却不多,加之玄奘译经时的态度严谨,舍弃了前代生硬直译以及由译经人随意增减的方式,使他译出的佛经既忠实于原意,又不失中国风格,因而开创了译经工作的新局面。如“印度”的国名,就是玄奘首先正确译出的。唐太宗曾为他翻译的佛经作序,写了《大唐三藏圣教序》一文,之后,太子李治读序后,又为其作了《大唐三藏圣教序记》。并将两文命著名书法家褚遂良书写,分别刻于碑石之上。现仍立于大雁塔南塔门东西两侧的砖龛中。

玄奘法师共译出佛经75部,1 335卷,计1 300多字,是中国历史上译经最多者。与东晋的鸠摩罗什、南北朝时陈的真谛、唐中叶的不空,合称为四大翻译家。另外,他还将《老子》一书译成了梵文,这是前代译师未曾做过的工作。

唐高宗永徽三年(652),玄奘法师为了防止经本散失及火灾的毁坏,上书请求高宗允许他建造一座石塔,安置佛经。高宗认为建造石塔耗工太多,耗时又长,建议改为建造砖塔,塔址选在慈恩寺的西院。玄奘法师依据西域佛塔的形制,亲自设计并参与了该塔的建造。塔建成后,取名“雁塔”,共有5层,高180丈,塔基各面均为140尺,并有相轮、露盘。

雁塔名称的由来与“雁为比丘落命”的故事有关。据说,在帝释山的东峰有一座小乘佛教寺院,寺中的僧侣开三净食,即吃三种肉。后来渐渐吃不到三种肉了。有一天,有一位和尚在院中行走,忽然看到一群大雁飞过来,他就开玩笑地说:“今天众位和尚没肉吃了,菩萨应该知道我们正饿着肚子啊。”话音刚落,就见领头的大雁俯身冲下来,坠死在他面前,意思是请他吃了它。和尚甚感惊讶,慌忙报告寺中住持以及众僧,大家都说这只大雁是菩萨的化身,是如来佛在想方设法教导他们不杀生。于是,他们决定放弃小乘,改信大乘。为了铭记这只大雁的教导之恩,便在它坠死的地方建了一座塔,取名雁塔。以后,各地建置佛塔亦多有依据这个故事来命名的,雁塔成为一个泛称。玄奘在印度游学时曾参观过该塔,在他的《大唐西域记》中亦曾有过记载。玄奘本是大乘的信徒,因而在建造慈恩寺塔时亦将该塔取名为雁塔。后来,为了与荐福寺中的雁塔作以区别,遂将二塔分别冠以“大”、“小”之称,成为大雁塔与小雁塔。

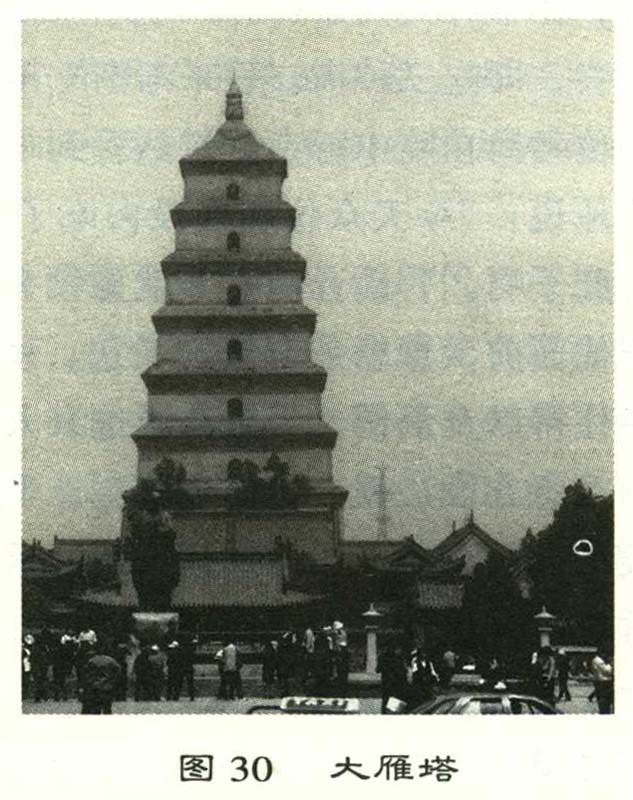

不幸的是,大雁塔的建造由于只是外层包砖,内部填土,因而不够结实,仅过了50年左右,塔便开始坍塌了。在武则天长安年间(701-704),塔被彻底拆除并重修。同时,塔的造型风格也作了改变,不再仿西域的制式,而是按照当时中国流行的楼阁式木塔样式,用砖砌出柱、檐、斗拱,作仿木结构来建造。塔的高度增加到300尺,共10层,各层设楼板、扶梯,可以盘旋而上。塔底层的四个拱门上都有青石门楣、门框,门楣上有线刻殿堂建筑图及佛像图,尤其是西面的阿弥陀佛说法图最为精美,传为阎立本所绘。门框外侧刻有卷叶蔓草,内侧刻护法天王、金刚力士。登临塔顶凭栏遥望,长安风光尽收眼底(图30)。随着科举制度的发展,自唐中宗神龙年(705-706)后,考中进士的人们便盛行到大雁塔下题写自己的名字,这就是所谓的“雁塔题名”,也是当时人们光宗耀祖的时髦话题。

慈恩寺与大雁塔由于其建置的特殊原因和在社会上的影响,在唐代始终受到保护。“会昌法难”时期,曾命令拆除全国的佛寺,而慈恩寺却仍被列入保留佛寺之列。直到唐末,朱温强迫唐昭宗迁都洛阳,并令拆迁宫室及长安居民屋舍,慈恩寺亦在此时开始拆迁,导致了寺院的衰落。再经金、元时代的战乱,更是遭到了致命的毁坏。现在寺院的规模基本上是明代固定下来的。寺内建筑全是明、清遗物,规模只限于大雁塔所在的西院范围内,占地约50亩,相当于原寺面积的12.5%。而大雁塔最晚到唐天宝十一年(752)就只余7层了。五代时后唐的安重霸又修缮了该塔。北宋熙宁年间(1068-1077),大雁塔曾遭火灾;明嘉靖二十九年(1550)又在塔身外面紧砌了一层新砖,用以加固。今日的大雁塔基本上保存了唐代重修后的形制以及后唐整修时的风采,塔通高64米,逐层内收呈角锥状巍然屹立于慈恩寺内。

今天,大雁塔的名声远远超过了慈恩寺。然而,它与玄奘法师和慈恩寺所构造出来的那条不可分割的链条却始终剪切不断。斯人已去,其地犹存,古人失去三藏法师时的哀惋与现代人对三藏法师的钦叹是不能够放在天平上称量的。

4.静卧樊川兴教寺

秦岭山脉的终南山北麓,燏(yù)水两岸的广大地区,自古以来就是一个著名的游览胜地,她有一个响亮的名字—樊川。在这个山青水秀的世界里,星罗棋布般地点缀着八座佛寺,号称“樊川八大寺”,包括:兴教寺、华严寺、牛头寺、观音寺、云栖寺、禅定寺、法幢寺和兴国寺。其中,兴教寺由于所处的地势既高、规模又大,以及玄奘法师的影响力而被列为八大寺院之首,闻名中外。

兴教寺座落在樊川的东端,今长安县杜曲东南的少陵原畔,距西安约20公里。是为迁葬玄奘法师的遗骨而兴建的。

玄奘法师于唐麟德元年(664)在玉华宫(今陕西铜川西北)圆寂,被安葬在今西安市东郊浐河东岸的白鹿原上。但是,此地离京城很近,唐太宗每每遥望白鹿原就想起了与玄奘的情谊,常常伤心难过。于是决定将玄奘法师的遗骨迁往风景优美的樊川,并建塔以资纪念(彩图11)。后来唐肃宗到此寺游览,题塔额“兴教”二字,意思是大兴佛教。从此,寺院便以“兴教寺”为名。唐文宗大和二年(828)曾修葺过一次。清同治年间,寺内建筑被兵火焚毁,仅存寺西慈恩塔院内的玄奘、窥基、圆测三座砖塔。1922年和1939年曾两度重修。1949年后又翻建一新,并具有了一定规模。1961年被列为第一批全国重点文物保护单位。今寺内的正殿、藏经楼以及长方形敞亭等都是近代的建筑。

兴教寺座北朝南,山门门额上书“护国兴教寺”、“法相”、“庄严”9个金色大字,光彩夺目。进入山门,寺院的大殿、卧佛殿、藏经楼和塔院等核心建筑在古木与翠竹的婆娑摇曳中,一字排开呈现出来。左右两侧更有钟鼓二楼遥相呼应。大雄宝殿位于寺院的中部,是一座五楹大殿,殿内供奉着一尊明代铸造的铜佛像,以及50年代缅甸游客赠送的白玉弥勒佛像;大殿后是卧佛殿,殿中供奉着一尊金身大卧佛,殿堂上经幡飘垂,香烟袅袅。西侧配殿中有许多碑碣,其中的《玄奘负笈图》石碑,雕刻着年轻的玄奘法师身穿短衣,足登布履,手执雨伞,背负着满装经卷的行籍,西行取经的生动画面。玄奘法师的两大得意弟子圆测(613-696)与窥基(632-682)的石刻影像碑也保存在此。

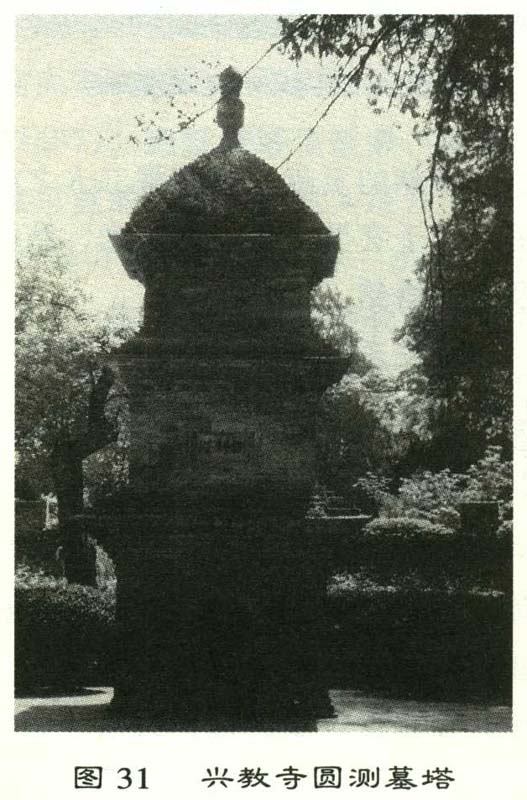

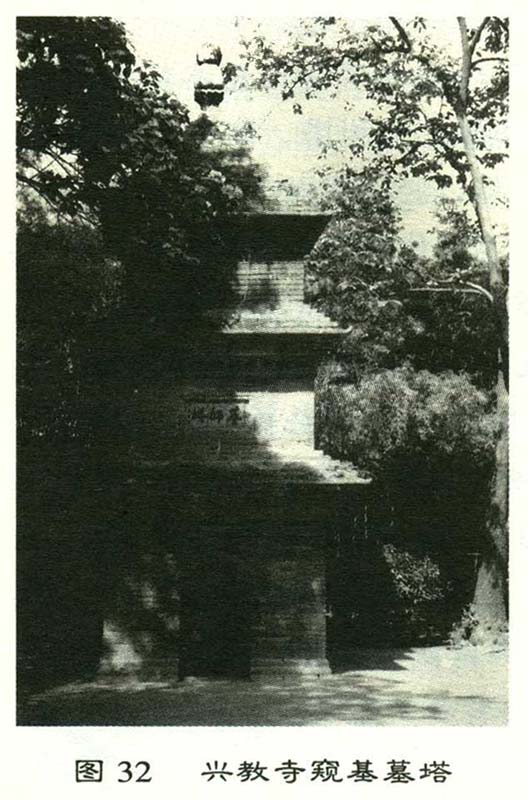

寺西是慈恩塔院,塔院内耸立着三座仿木结构的砖塔,中间的一座是玄奘法师遗骨舍利塔,高23米,共5层,每层皆有砖雕斗拱和门棂。底层南面为拱形券洞,内供泥塑彩绘玄奘坐像一尊,为清代遗物;底层北面嵌有石刻《唐三藏大遍觉法师塔铭碑》一通,记述了玄奘的生平事迹。该碑因是唐文宗开成四年(830)篆刻,年代久远,故今字迹已有剥落,且模糊不清了。东面是新罗(今朝鲜)僧人圆测的墓塔(图31)。圆测名文雅,其祖父为新罗国王,但他很小就出家了。贞观初年,年仅15岁便来到长安。唐太宗非常赞赏他。玄奘从印度回来后,他便投师门下,潜心研习佛学,并精通了瑜伽教义,著《成唯识论疏》、《仁王经疏》、《解深密经疏》等著作。曾被召为长安著名佛寺之一的西明寺大德。传说他常常与窥基互争高下,玄奘在慈恩寺为窥基讲述新译的《唯识论》时,圆测买通了门人前往偷听,玄奘刚一讲完,圆测便立即自设讲堂向僧众讲授。西面是窥基的墓塔(图32)。窥基字洪通,唐右金吾卫将军尉迟敬宗之子,开国将军鄂国公尉迟敬德之侄。出家时仅17岁,跟随玄奘学习梵文和佛教经论。25岁便参加了玄奘的译场,以后又从事著述。28岁参加了《成唯识论》的翻译之后,又为它作了述论,详加解释。他所作的述论有十四部之多,号称“百部疏主”,又因他常住大慈恩寺,故世又称之为“慈恩大师”。

圆测与窥基直承玄奘学说并加以发扬广大,在唯识宗的创立过程中亦作出了卓越的贡献,故而将二人之塔立于玄奘法师塔左右。两塔均低于玄奘之塔,高7米,结构亦相同,内各有泥塑造像及石刻塔铭。

寺院东部是藏经楼,珍藏着近万卷经书,如唐人手抄经1卷,以及《藏经》、《续藏经》、《大藏经》和多片巴利文的《贝叶经》等。

5.晨钟悠扬荐福寺

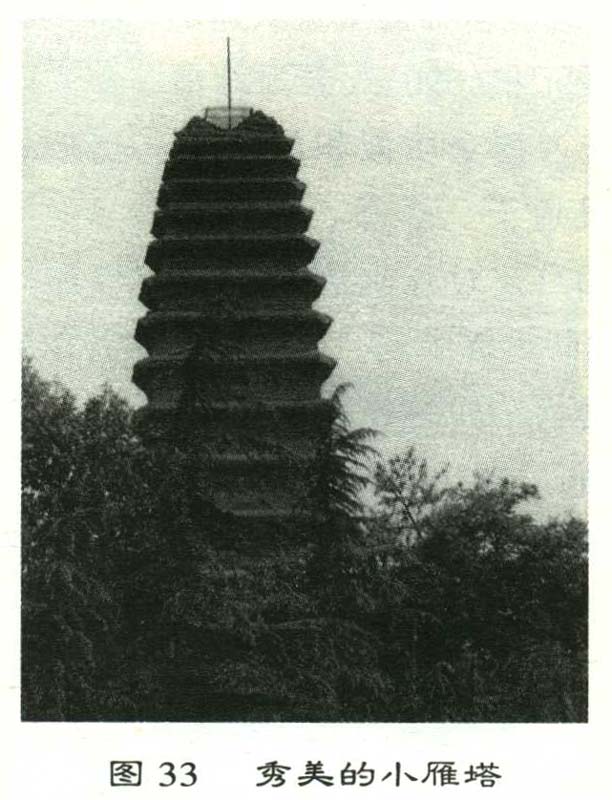

荐福寺位于唐代长安城开化坊南部,即现在的西安市南门外友谊西路。始建于唐睿宗文明元年(684),是唐高宗李治死后百日,宗室皇族为了给他祈福而集资兴建的,故而取名为大献福寺。武则天天授元年(690)改名为荐福寺。寺院的规模有99,900平方米,占据全坊面积的一半。僧侣有200多人。殿宇中绘制有吴道子、张璪、毕宏等名家的壁画。中宗李显景龙元年(707)又对寺院进行了大规模的修饰,并在寺南的安仁坊西北隅另辟塔院,建造了一座秀丽的高塔作为荐福寺塔。这座密檐结构的砖塔,共有15层,高45米。塔平面呈正方形,底层每边长11.38米;各层南北有半圆形拱门,最底层的南北门楣上刻有蔓草花纹和天人供养图像。塔内设有木梯,可供攀登。但内部空间狭小,光线较暗,登塔眺望非常不便。塔与寺隔街相望,却又融为一体,蔚为壮观。

荐福寺塔建成后,曾经历了70多次地震。其中有两次非常具有戏剧性,被明代文人王鹤题记在塔底层的门楣上。一次是在明成化二十三年(1487),地震使塔顶被毁,塔身从中自上而下被震开了一条数尺宽的裂缝,俨然为塔开了一扇明亮的天门,行人在很远的地方便能看到。另一次是在34年后的明正德十六年(1521),一夜之间,地震使裂缝突然合拢,出现了所谓“神合”的奇迹。后来,经过研究,发现该塔不倒的原因是由于塔基用夯土筑成了半圆的球体,和不倒翁的原理一样,受震后应力均匀分散了。但到了明嘉靖三十四年(1555),长安东面的华县再次发生八级大地震,荐福寺塔再次受到损坏,顶部两层坍塌,迄今塔仅存13层,高43.3米。到清代,荐福寺塔的名称不再使用,始称小雁塔(图33),是因为其形制与慈恩寺的雁塔相似,形体娇小而得名。

荐福寺与慈恩寺,以及大兴善寺一起被称为唐代长安的三大译经场。著名高僧义净曾在这里主持译经工作,使荐福寺之名远扬各地。

义净(635-713)是稍晚于玄奘的一位高僧,也是中国佛教史上的四大译经家之一。俗姓张,齐州(今山东历城)人,一说范阳(今北京城西南)人。于唐高宗咸亨二年(671)从长安出发,到广州取道南海赴印度求法。在印度期间,他曾先后游历了佛教圣地灵鹫峰、鸡足山、鹿野苑、祗园精舍等地,并到那烂陀寺学习大小乘佛教。他所游历的国家有30多个,历时共25年,在归国途中写成了《南海寄归内法传》四卷和《大唐西域求法高僧传》二卷。于证圣元年(695)返回洛阳,武则天亲自迎接了他。义净所带回的佛经有400部。唐中宗神龙元年(706),义净入住大荐福寺,直到玄宗开元元年(713)圆寂于此,共译出经、律56部,230卷。

唐末,荐福寺在战火中被毁坏,失去了往日的辉煌。后来,僧人们又按照其寺原有的形制,在塔院内重建了荐福寺。虽然寺院的规模被大大地缩小了,但寺院总算能够得以保存下来,并与塔从此合而为一。这种寺塔合一的格局始终未曾改变,一直延续至今。

金代明昌三年(1192)在寺内铸造了一口大铁钟,高度约有3米,直径2米多,重达2万多斤。传说有一位姑娘坐在武功(属于咸阳市辖区)河畔的石头上捣衣,忽然,石头发出了砰砰的宏大响声,这声音迅速传至数里之外,人们闻声发掘,发现石头下埋着一口大钟。于是,便将钟送到该地的崇敬寺中。清康熙年间修葺荐福寺时,又将大钟移至荐福寺内。每日清晨,和尚们按时撞钟,钟声洪亮悠扬,划破黎明,唤醒沉睡中的大地。于是,雁塔晨钟成为关中八景之一。传说天将下雨的时候,这口钟还会自动发出嗡嗡的鸣响,所以,有句谚语说:荐福嗡嗡响,不要晒衣裳。

徜徉在今日的荐福寺中,展现在我们面前的慈氏阁、大雄宝殿、藏经楼和白衣阁等建筑,已经是典雅的明、清风格的体现了。只有绿阴掩映下的一块块碑石还忠实地记录着磨不灭的历史沧桑。

6.舍利飞霞法门寺

中国境内供奉佛祖释迦牟尼舍利的四大名刹本来有四座,分别是:岱州五台、终南五台、泗州普王寺和陕西境内的法门寺。前两寺已毁于唐代的“会昌法难”时期,普王寺也在清康熙年间沉入了湖泽之中。只有法门寺留存至今。

法门寺位于扶风县9公里处的法门乡,西距西安约100公里。

该寺的创建颇具神话色彩。据说佛祖灭度200年后,笃信佛教的古天竺国王阿育王便将佛骨分为八万四千份,役使鬼神于世界各地建塔供养,使世界上出现了八万四千座佛塔,其中的一座就建在扶风,称为阿育王塔,它就是著名的法门寺真身宝塔的前身。在东汉桓灵年间(147-188),又在塔的旁边建造了一些屋舍,二者共同组成了今日法门寺的最早建筑—阿育王寺。这个传说中关于寺塔的建造年代由于没有确凿的证据,我们还是存疑,它可能与历史上阿育王事迹在中国的流行有关,当时佛教徒们曾到各地搜寻圣迹、宝塔,众多的寺与塔都被冠以阿育王的名称,被视作有灵气的寺塔。据相关文献及法门寺周围的考古发现证实,该寺的建造年代应是北魏文成帝(452-465)初复佛法之后到西魏时期(535-551)。但是传说中关于真身舍利被供奉于此的事实却是被证实的,法门寺之所以在中国佛教史上影响深远也主要是这个原因。

舍利,是从梵文音译而来的一个词,意思是尸体或身体的骨头。在古印度,“舍利”一词是指那些非常细小的物质。在释迦牟尼圆寂后,其弟子将他的遗体进行了火化,在骨灰中出现了许多凝结在一起的珠状物,由于非常微小,故而便借用“舍利”一词来称呼它们。从此,“舍利”的词义便改变了。后来,一些德行较高的和尚死后烧剩的骨头也被称为“舍利”。佛教中一般将舍利分为三种:白色的骨舍利、黑色的发舍利和赤色的肉舍利。从舍利的完整性又可分为全身舍利和碎身舍利。另外也有将佛教大小乘的全部经卷称为法身舍利的。法门寺所供奉的舍利属碎身舍利,它是一枚佛指舍利。除真身舍利外,佛经中还规定可以用米粒或金、银、琉璃、水晶、玛瑙、玻璃,甚至大海边拣拾来的清净砂粒、药草、竹子、木根节等物品,都可以用来制作舍利的代用品以供养(见《如意宝珠金轮咒王经》)。

法门寺虽然非常特殊,但是它早期的型制却已不可考。自寺院建造之后,历代统治者都曾前往法门寺,开启宝塔下的地宫,迎奉佛骨回京城皇宫或寺院中供奉,认为这样就能岁丰人和。这一活动使寺院的规模不断扩大,从唐初至五代的300年间,建成了环琳宫24院。在寺院现存的历代碑刻中我们可以见到其中11院的记载,包括:真身院、天王院、吉祥院、地藏院、五会院、净土院、罗汉院、浴室院、修造院、维摩院、普通院。《扶风县志》记载,法门寺真身宝塔在唐宋时为一座四级木塔,明隆庆年间(1567-1572)倒塌毁坏。明万历七年(1579)到三十七年(1609)重修时改建成了一座十三级八棱砖塔,高45米,这一型制一直保存到1981年8月24日砖塔再次倒塌为止。

北魏道武帝登国二年(387)首次开启了宝塔地宫。

隋仁寿四年(604),在岐阳郡首李敏的主持下,进行了第二次地宫的开启活动。

到了唐代,迎奉佛骨的活动更加频繁,规模也更大了。曾先后六次迎奉佛骨。首次敕迎佛骨在唐贞观五年(631),在开启地宫之后,发现了北魏、北周时期所立的两通石碑。至唐显庆五年(660),修葺寺院和宝塔,先后施钱5 000贯,绢3 000余匹,将佛骨迎请至长安大内供养。三月,又将真身舍利移往东都洛阳大内供养,并为舍利特制了“九重宝函”,武则天还以绢1 000匹和自己所用的衣帐等物相舍。直到龙朔二年(662)二月十五日才将舍利送还法门寺继续保存于塔基石室。第二次迎请佛骨是在长安四年(704),武则天命首贤大法师法藏等赴法门寺,再次将佛骨迎至洛阳,供奉于明堂之中,并赐各种珍品。上至百官,下至百姓,大家争相施舍、朝拜。四年之后,才将佛骨奉还法门寺,置于白石宝帐中,并将寺院又命名为无忧王寺,塔为大圣真身宝塔。唐中宗李显及其皇后韦后等一些皇亲国戚都下发(将自己的头发取下)入塔供养佛骨。在1978年的考古发掘中,这个藏头发的石匣盖被发现。第三次迎奉佛骨是在唐上元元年(760)五月,法澄法师、中使宋合礼、凤翔府尹崔光远等奉诏迎佛骨回京城宫内道场以及各寺供养,于十二月奉还。肃宗李亨还赐施了金玉佛像、金银法具以及宝石、数珠等,同时再次增修了寺院。每次奉迎佛骨的活动都是声势浩大,王公贵族及士庶百姓都奔走施舍,甚至废业破产,烧顶灼臂而求供。针对这种近乎疯狂的活动,刑部侍郎韩愈深感愤慨与痛心,写下了《论佛骨表》谏诤,反对崇佛,建议将佛骨彻底毁弃,永绝人们崇佛之念。这使崇信佛教的宪宗皇帝大怒,欲将韩愈处死。经裴度等人的求情劝谏,方将韩愈免于一死,流放到岭南潮州任刺史。奉迎佛骨的活动继续举行。第四次迎奉佛骨是在唐贞元六年(790),这是唐王朝经“安史之乱”的打击,唐德宗皈依佛教并奉迎佛骨至长安,先在内道场供奉,再置京都诸寺。第五次迎奉佛骨是在唐元和十四年(819)。唐宪宗启塔,亲奉香灯。舍利在皇室供奉三日,其后又送长安各佛寺供奉。第六次迎请佛骨是在唐咸通十四年(873)。这是唐懿宗在位时的一次声势浩大、供品最丰、耗资空前的活动。迎佛骨时,以金银为宝刹,以珠玉为宝帐香升,僧徒道从,竟饰车服,从长安到法门寺的路上,车水马龙,昼夜不绝。直到十二月才将佛骨送还。次年一月四日,唐僖宗在供奉佛骨的地宫中又敕令奉置了皇帝、皇后、王公贵族以及法门寺僧人敬献的大量金银器、玻璃器、珠宝法器和丝织品,并刻《监送真身使随真身供养道具及金银器衣物帐》碑石一通,将地宫从此封闭。

五代时,后唐庄宗年间(923-926),秦王李茂贞连年增修寺宇,建有《重修法门寺塔庙记》碑,详细记载了法门寺的盛况。到宋代,法门寺仍受到重视,宋徽宗还手书“皇帝佛国”匾额,悬于山门。

1981年8月24日,随着绵绵秋雨中的一声巨响,真身宝塔西半壁坍塌。1987年4月清理塔基时,沉默了1000多年的法门寺再次震惊了世界。从塔基地宫中出土了4枚佛骨舍利以及大量唐代皇室奉献的供养品,包括金银器121件(组)、铁质器16件、瓷器16件、石质器12件、玻璃器17件、漆木杂器19件、珠宝玉器约400件(粒)、丝织品700多件。地宫总长21.12米,总面积31.84米,由踏步、漫道、平台、隧道、前室、中室、后室六部分组成,是中国目前发现的规模最大的一处佛塔地宫。

5月5日,在地宫后室发现了第一枚佛指舍利,贮藏于唐懿宗供养的用红锦袋盛放的八重宝函中。高40.3毫米,上宽17.55毫米,下宽20.11毫米,内径13.75-16.5毫米,重16.2千克。

5月9日,贮藏于地宫中室汉白玉双檐灵帐内的第二枚佛指舍利出土。

5月10日,在地宫后室下的小龛中发现了一个铁函,函外用加金丝织物包裹,函内又套四重,最里面的一重是白玉棺,舍利即置于此。

第四枚佛骨出土于地宫前室的汉白玉彩绘四铺菩萨阿育王塔中。

四枚佛骨的形状都非常相似,经中国佛教协会会长赵朴初先生、副会长周绍良先生鉴定,其中的第三枚骨质感特强,白中泛黄,异于其他三枚,认定其为佛之灵骨,即佛祖的真身舍利,其余为影骨,为替代品,它们同真身舍利一样,都是佛教的圣物。

今日的法门寺已修复一新,重建的真身宝塔更加秀丽挺拔。寺西又修建了法门寺博物馆,唐代的奇珍异宝我们都可以在此一睹它们的风采。

2002年2月22日,在距离唐代迎请佛骨活动一千多年后,应台湾地区数十位佛教长老的请求,中国大陆佛教界与台湾佛教界在法门寺共同举行了佛骨供奉仪式。第二天,在海峡两岸佛教界400多人的随机护送下,法门寺的佛骨离开陕西前往台湾,并在台巡回供奉瞻礼37天。

佛指舍利被盛放在一座重63公斤,高134厘米的鎏金铜塔中,称为坛城。坛城是保护佛指舍利安全的核心,安装了270多公斤重的防弹玻璃罩,并在外加挂了密码锁。

佛指舍利除在台北市台湾大学体育馆内供奉3天外,还将前往台北县金光明寺、高雄县佛光山、台中市台中体育馆、南投县中台禅寺巡回供奉。其间,佛指舍利所到之处都将举行祈愿法会、祈安法会等宗教仪式,并接受信众参拜。

佛指舍利每到一处,成千上万的信众沿途虔诚恭迎。他们用最热烈的方式表达着心中的喜悦。有的在路边摆放了香案、供品,有的挥舞着彩旗,高诵佛号,有的双膝跪地,热泪盈眶。当地的电视台、电台、报纸等媒体更是连篇累牍地对这一系列的恭迎现场作着直播报道。虽然千年前唐代的供奉场面已成了历史,但是今天同样的一枚舍利,飘洋过海来到台湾,用它千年的灵光也正创造着另一段历史。

7.安禅净土香积寺

香积寺位于长安县韦曲镇西南的神禾原上,下临樊川,距西安城约18公里。唐代著名诗人王维曾写过一首《过香积寺》诗:“不知香积寺,数里入云峰。古木无人径,深山何处钟。泉声咽危石,日色冷青松。薄暮空潭曲,安禅制毒龙”。一幅青山环抱,云雾缭绕,古木参天,流水淙淙的幽静画面跃然眼前。

香积寺创建于隋末唐初,唐代时,由于著名高僧善导(613-681)的到来而发展成为中国佛教净土宗的祖庭。当时的规模十分宏大,有“骑马关山门”之说。后来由于多次战乱以及“会昌法难”的影响,寺院的规模逐渐缩小,许多殿宇荡然无存。留存至今的香积寺仅仅是当时的一个小院落而已。这个小小的院落一路承袭着古老的名称,能够饱经风霜地支撑下来,完全是因为这里耸立着善导大师灵塔的原因。

也许善导的名字我们很陌生,但是那句常常挂在嘴边的“阿弥陀佛”我们却非常熟悉。这一短小的念诵正是善导正式创立的净土宗的一个显著特征。随着净土宗影响的扩大,这一佛家的专用词句早已冲出了寺院而家喻户晓。

所谓“净土”是指佛所居住的国土,那里充满享乐,没有痛苦;温暖的阳光,和煦的香风,树木成林,鸟语花香,往生的人们平静地生活,摈弃了任何私心杂念,和现实社会这个“秽土”世界完全形成了鲜明的对立。而且到达净土世界的方法非常简便,只要一心专念阿弥陀佛的名号就行。相传东晋名僧慧远在江西庐山邀集僧俗18人成立“白莲社”。发愿往生西方净土,故被后代奉为初祖。此后影响较大的是东魏的昙鸾,著《往生论注》。隋唐间道绰亦传净土信仰,著《安乐集》。善导于贞观十六年(642)赴并州(今山西太原)石壁玄中寺拜道绰为师,听讲净土三经之一的《观无量寿经》。三年后,善导回到长安,先入长安光明寺传“净土法门”,并以《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》这三部“净土三经”,以及世亲所著《往生论》为依据,倡导专心念佛,正式创立了净土宗。接着,他到香积寺任主持,并著书立说,广招门徒,传播净土思想。他所著《观无量寿经疏》、《法事赞》、《往生赞》、《观念法门》等著作都成为净土宗的主要经典。相传他每次获得施财时就要书写《弥陀经》,一生从未改变过这一信条,共书写了10万卷,并绘有净土变相三百壁,被称为“弥陀化身”,净土宗尊他为第二祖。

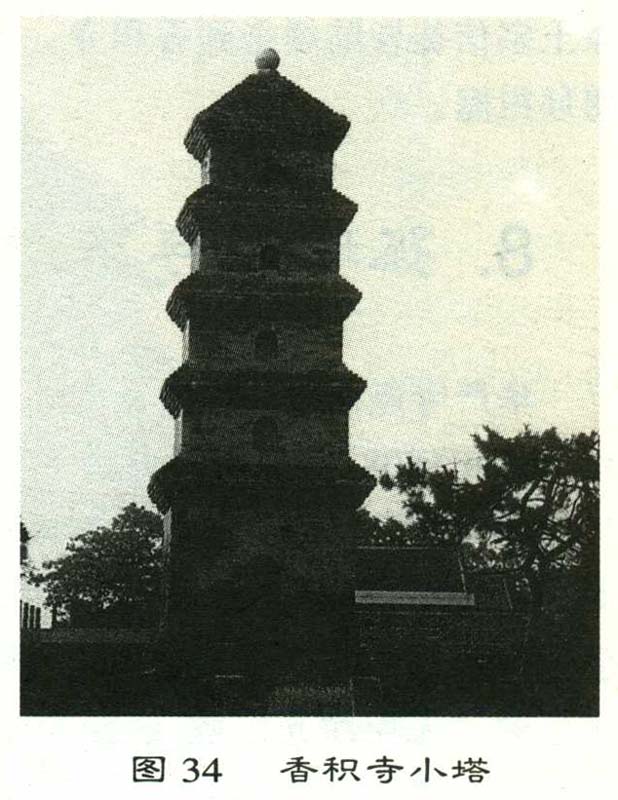

唐高宗永隆二年(681),善导登上香积寺前的大树,自投而死。弟子怀恽为了安葬和祭祀他,特建造了一座塔,这就是现存的善导塔(彩图12)。为楼阁式密檐仿木结构,共13层,高33米,全部用青砖砌成,平面呈正方形,塔内设木梯以攀登至顶。唐高宗曾赐舍利千余粒和百宝幡花供养,武则天也曾前来观仰。后塔顶因年久倒塌,仅存10层,每层四面各辟一券门,底层正南门额上有乾隆三十三年(1768)镶嵌的砖刻楷书“涅槃盛事”四个大字。该塔在唐代不仅用于佛事,而且还用于天文观测。

善导塔东侧的砖砌小塔是其弟子净业的舍利塔(图34)。为四面五级空心楼阁式,高14.7米,建于开元十二年(724)。现在看着它的感觉,就好像一个被抛弃的孤儿,孤零零地伫立在香积寺高大的围墙外,没有人为它遮挡风寒。

1979年以来,国家对寺院不断进行整修。首先修缮了善导塔外因地震造成的裂缝,并将塔门作了复原。同时在善导塔东侧沿着佛寺中轴线重建了山门殿、天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿、法堂等主要殿宇,以及客堂、配房、念佛堂、僧房、斋堂等配套设施。其中,大雄宝殿内设置佛龛,供奉着新塑的阿弥陀佛镀金接引像,高度达3米多。佛像前安放着日本净土宗1980年3月特赠的善导大师木雕贴金像一尊,那双手合十,安然念佛的神情不知感染了多少弟子。日本友人赠送的法器和玉石镂空灯等,供奉在该像及大殿前。殿后是法堂,内供释迦牟尼坐佛像,两侧为其两大弟子迦叶和阿难。

9世纪时,日本天台宗僧人圆仁入唐求法,将净土宗带回了日本。12世纪,日本僧人法然又据善导《观无量经疏》,著《选择本愿念佛集》,倡导专修念佛,开创了日本净土宗,尊昙鸾、道绰、善导为最初三祖,将玄中寺与香积寺共同奉为祖庭。从1972年9月起,日本各界友好人士和净土宗信徒皆陆续来到香积寺,举行集会,纪念善导大师,朝拜祖庭。

8.孤塔傲存华严寺

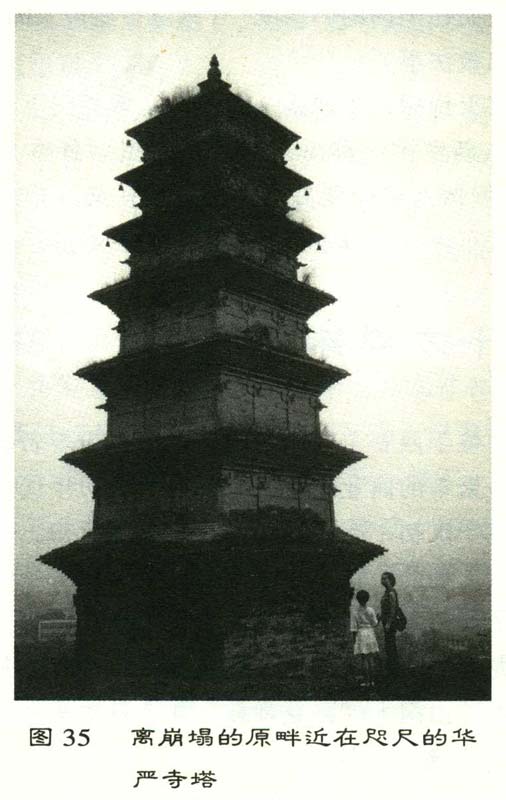

华严寺座落于长安县东南的少陵原半坡上,创建于唐贞元十九年(808)。是中国佛教华严宗的发源地。清乾隆年间(1736-1795),因少陵原突然坍塌,唐代殿宇尽毁,仅存仿木结构砖塔两座(彩图13):东为华严宗初祖杜顺禅师塔,呈方锥形,共7层,高21米。上层石刻“严主”二字,第三层刻“无垢净光宝塔”。西为华严四祖澄观的墓塔。但不幸的是该塔在清乾隆时从中部被折断,1930年,朱子桥将军到陕西赈灾时在残塔基础仿照唐塔的式样重新续建为今样。塔呈六角形,共5层,高16.7米。第二层刻有“大唐清凉国师妙觉之塔”。也许是两塔的镇慑威力吧,距离崩塌的原边已近在咫尺,却能够岿然屹立,完好无损(图35)。寺内最重要的碑石为唐宣宗大中六年(825)所刻的《杜顺和尚行记碑》,现已移往西安碑林博物馆。

华严宗与华严寺都是以《华严经》命名的。《华严经》的全称是《大方广佛华严经》,是古印度佛教经典著作之一。宣讲各种教义和各级菩萨的修行过程。华严宗将该经推崇为佛教的最高经典。它的传承系统一般为:杜顺——智俨——法藏——澄观——宗密。而其实际创始人则是法藏,他曾被武则天赐号为“贤首”,所以华严宗也常常被称为贤首宗。

杜顺(557-640)是雍州万年(今长安县)人,又名法顺。18岁出家,首先学习禅定,后便在终南山讲授《华严经》。唐太宗曾召他入宫,赐号“帝心”,故又被称为“帝心尊者”。他的《华严五教止观》、《华严法界观门》等著作,为后来华严宗的创立奠定了基础。其弟子智俨承其衣钵,著《华严孔目章》、《华严五十要问答》、《华严一乘十玄门》,对后世影响很大。再传弟子法藏著《华严经探玄记》、《华严经旨归》、《华严经义海百门》等,为武则天所宠信,得以参政。唐德宗时,四祖澄观受封“清凉国师”称号,任大僧录,宪宗时又任全国的“僧统”(皆为管理僧人的高官),主持全国的佛教法事。

唐武宗灭佛后,华严宗一蹶不振,智俨门下新罗人义湘将该宗传入新罗国,称海东华严宗初祖。日本天平十二年(740),新罗僧人审祥到日本宣扬华严宗义,传法于日僧良辩,以奈良东大寺为根本道场,开创了日本的华严宗。

9.十方禅林卧龙寺

卧龙寺位于西安市区内的柏树林街,与著名的碑林博物馆接近,是繁华的商业地带。它创建的确切年代至今争论不休。有说建于汉初,有说建于隋唐之际或唐初。总之,它的历史是非常久远的。据说到了宋初,有一位法号叫卧龙的禅师住于寺中,与宋太祖谈论佛法非常契合,因而,便将寺院改称为卧龙寺。清代慈禧逃亡到西安后,曾对卧龙寺进行了修葺。现寺院山门上“卧龙禅林”几个赫然醒目的大字,提示着人们佛家境地的存在。进入寺中,按照中轴线南北依次排列的钟鼓二楼、天王殿(彩图14)、大雄宝殿、斋堂殿、方丈殿等建筑,构成了幽深而宁静的三进院落,门外喧闹的都市仿佛消失了一般。

民国初年,在卧龙寺和开元寺中曾发现了非常珍贵的宋版《碛砂藏》。《碛砂藏》是佛教大藏经的一种,因雕刻于碛砂延圣禅院而得名。

宋孝宗乾道八年(1172),有一位叫寂堂的法师在平江府(今江苏省吴县)陈湖的沙洲上建立了一座佛寺,名为延圣禅院。不久便发展成为江南著名的寺院。碛砂本指水中的砂石,延圣禅院因建在沙洲上,故而被称为碛砂延圣禅院。后寺毁,雕版也散失无存。

1924年,康有为来西安参观卧龙寺时,发现方丈定慧法师所看的经卷正是稀世珍宝《碛砂藏》,他惊喜万分,忙问法师还有多少这样的经卷。法师告诉他有好几个书柜,康有为表示要全部买下,但遭法师拒绝。康有为又提出用清代内务府及商务印书馆新出的《大藏经》各一部来交换,法师遂答应与佛教协会商议。但康有为却急不可奈地立即雇人强行来寺中,将经卷装箱运走。慌乱中有几本经卷被遗失在寺院门口,被过往行人发现,报告了寺院。定慧禅师非常生气,急忙告知佛协,佛协又立即通告陕西督军。与此同时,陕西的地方绅士们也得知了这一事件经过,连夜联名向陕西省高等法院控告康有为的盗经行为。许多学校组织学生来阻挡康有为运经车队起程。一时,舆论大哗,令康有为非常难堪,只得忍痛留下经卷,悄然离陕。圣人与恶人也只是毫厘之差啊!当时,有人给康有为题了一幅对联,上联是“国家将亡必有”,下联是“老而不死是为”,横批是“寿而康”。这条联出自成语“国家将亡必有妖,老而不死是为贼”,将其中的“妖”和“贼”两字作了省略,直接讽刺了康有为是妖和贼。

在康有为事件之后,《碛砂藏》被移往陕西省立第一图书馆(今陕西省图书馆的前身)收藏。1930年,朱子桥将军来陕西赈灾时,看到了该版本。返沪后即与叶恭绰、丁福保、狄葆贤等佛教界知名人士组织筹划影印。在与陕西地方当局协商后,即以陕西的《碛砂藏》为蓝本,又从北京、云南、山西等地商借了一批佛经,互为补充,历时四年,完成了影印工作,共出版了《碛砂藏》500部,每部计593册。自此,《碛砂藏》广为流传。

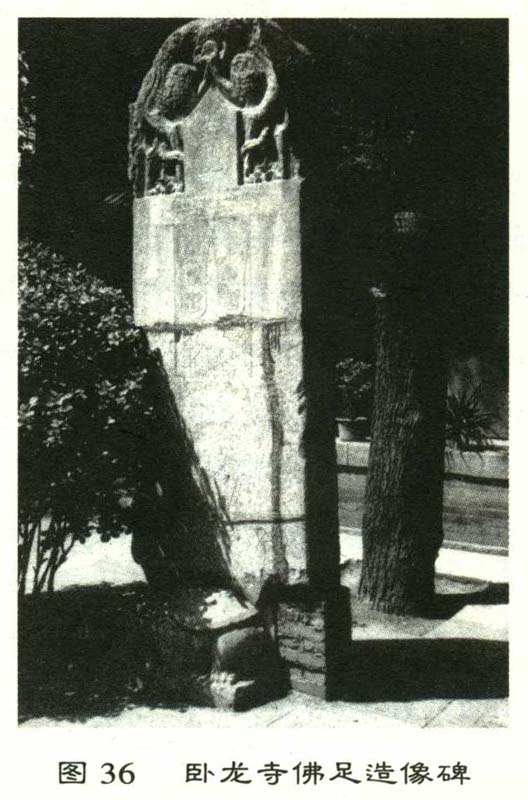

卧龙寺中珍贵的文物还有很多,如北魏孝文帝太和年间(477-499)雕刻的小石佛,佛足造像碑(图36),宋咸平六年(1003)铸造的铁钟,清代的长方形和阗玉香炉等。尤其是佛足造像碑,在陕西仅发现了三块(另外两块分别藏于宜君玉华宫和耀县文化馆),它们是早期佛教艺术的典型代表。而寺中的陀罗尼经幢更是唐代密教信仰普遍流行的见证。该经幢的独特之处是将表现观音信仰的大悲咒与无量寿如来根本陀罗尼、阿弥陀心真言同时刻在一个石幢上,这也是唐代盛行树立陀罗尼经幢以来所表现出的一种典型形象。

10.藏传佛教广仁寺

寺院座落于西安城内西北隅的西北一路。创建于清康熙四十四年(1705),是康熙皇帝来陕西巡视时,拨款敕建的。是西安地区仅有的一座藏传佛教黄教寺院。历史上,班禅喇嘛和达赖喇嘛进京时,都曾将该寺作为行宫,驻足于此。西藏、青海、甘肃等地的喇嘛活佛来内地时也常常到此参拜。

广仁寺虽然是藏传佛教的寺院,但它的建筑风格却完全没有藏地的特色。

寺院坐北朝南,紧靠着厚重的西安城墙。东部开有一个小角门,门内便是寺院的庭院,院中花坛内耸立着砖雕的大照壁和碑厅,康熙帝御制的卧龙寺石碑便安放在此。碑厅北面东西两侧是两口龙眼泉,可惜已经没有水了。

山门位于龙眼泉的北面,其实是座山门殿,内供四大天王。殿后是第一进院落,由正殿和东西配殿组成。正殿面阔三间,其中供奉着佛像3尊,正中是绿度母,据说她是观音菩萨的化身,常常以中年妇女的形象出现。两旁分别为文殊和普贤二菩萨。东面的配殿中供奉着释迦牟尼佛、药师佛和阿弥陀佛;西面的配殿中则供奉着四壁观音、弥勒佛和伽蓝菩萨。院落中还有一盏巨大的铁铸八卦灯,名为万年灯,据说一次能添油108斤,而且昼夜不熄。

第二进院落由大殿和西部的喇嘛寮房、东部的接待室组成。大殿正门上悬挂着“法相庄严”匾额,殿中供奉着黄教创始人宗喀巴大师的塑像。

第三进院落是经堂,供奉着六面六臂六足,挥舞着金刚杵的大威德金刚,他是阿弥陀如来的教令轮身,守护着西方,能降伏恶龙、毒蛇和怨敌。旁边的供桌上还有一尊拥抱着明妃的大威德金刚像,这是密宗无上瑜伽宝生部的本尊。经堂中还珍藏着明代版的《大般若波罗密多经》6 600卷。

11.泥塑宝库水陆庵

“万峰交掩一峰开,晓色常从天上来。似到西方诸佛国,莲花影里数楼台。”这首带着浓郁的佛教气息的诗句,从唐代诗人卢纶的笔端抒发出来,将一座青山绿水掩映下的寺院呈现在我们面前,让我们禁不住要寻求它的踪迹。这诗情画意的人间仙境正是唐代著名的佛寺悟真寺。

悟真寺位于蓝田县东南10公里的王顺山中,在唐代时规模十分宏大,拥有殿宇千间,僧人千名。其建筑群延伸至悟真峪南北普陀的广大地区。在北普陀有著名的大殿水陆殿,殿中因有琳琅满目的彩色壁塑、悬塑而著称于世,遂逐渐从大殿发展为一所寺院,称为水陆庵。净土宗的创始者善导和他的弟子净业都曾在此著书立说,弘传佛法。相传,庵中的彩塑最初出自唐代著名雕塑家杨惠之之手。宋以后寺院渐衰,直到明代,许多壁塑更是残破不堪。明代秦蕃王朱怀埢(juǎn)因喜爱这里的山光水色,常常到此游览,并将水陆庵奉为家祠佛堂,调集诸多能工巧匠重新加以整修,并将寺中原有的壁塑也作了修葺,使壁塑的风格具有了明代特色。现在所见到的壁塑就是从这个时期保留下来的,其间虽经多次重修,但明代的风格始终不曾失却,成为陕西境内佛寺中保存最多、最完好的壁塑群。

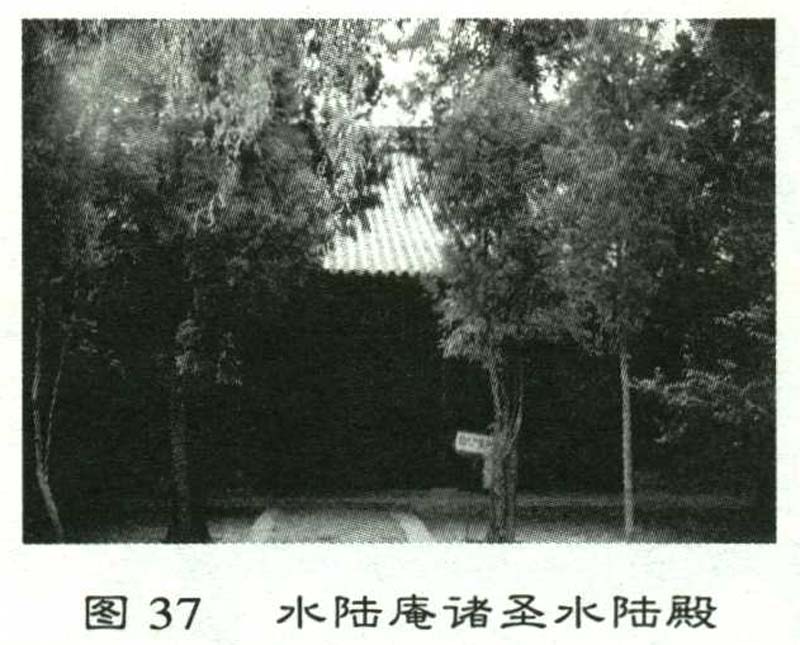

水陆庵(彩图15),是一座西朝东的三进四合院,中间是过殿,内供弥勒菩萨像;后院正中为五开间的大雄宝殿,殿门上悬额为“诸圣水陆殿”(图37),彩塑就分布在这里。两侧是厢房。

踏入诸圣水陆殿的大门,俨然加入了一场盛大的说法会,四周人头攒动,佛、菩萨、弟子、供养人济济一堂,经幡飘扬,华盖掩映。就向一位迟到的听众,一时真不知该往哪里挪步。迎面高大的横三世佛结全跏趺坐于双层重叠的莲台上,螺发高耸,方额圆脸,双眼细长作俯视状,面容平静如水;袈裟披垂双肩,袒露出健美的胸部。正中是释迦牟尼佛,弟子阿难和迦叶胁侍左右;左侧是西方极乐世界的阿弥陀佛;右侧是东方琉璃世界的药师琉璃光佛。横三世佛像的背后都有一个高大华丽的椭圆形背光,背光的外轮雕刻着贴金的火焰纹,内层以大小不等的宝相花组成富丽的花带纹,诸佛、菩萨、伎乐飞天、护法神以及舞象、立羊、摩羯鱼等瑞兽散布其间,丰富而多彩。尤其是释迦牟尼佛背光中央的大鹏金翅鸟更是与众不同。它是佛教八部众之一的迦楼罗天神。据说它曾经以龙为食,龙王害怕断子绝孙,就请求佛的帮助,佛给了他一块袈裟,让他铺在海面上。金翅鸟再来觅食时,只见海面上金光闪烁,刺的它睁不开眼睛,只好空腹而回。这样持续了几天,金翅鸟已经饿得浑身发软,于是便来到佛前,请求佛拯救。佛将它收入自己门下,并让天下僧众供给它食物。这样,金翅鸟再也不以龙为食了。

在横三世佛的对面,沿着东檐墙的东西两面,又分别雕塑着法身佛毗卢遮那和报身佛卢舍那,恰好与正殿上的释迦牟尼佛构成了一个三角形,组成了“三身佛”世界。

环绕三世佛和三身佛的山墙上,同样是满壁的塑像,内容有佛传故事,将释迦牟尼佛的一生作了形象的再现;佛本生故事,描绘了释迦牟尼佛在前世舍身行善的事迹;经变故事,表现佛经的内容;以及散发着生活气息的五百罗汉过海群雕。

除了丰富的佛教造像外,水陆庵的壁塑群中还掺杂着儒、道两教的造像,并将释迦牟尼与孔子、老子三像并列,充分展示了中国宗教文化兼容并蓄的特点。尤其是老子造像,鹤法童颜,在中国非常少见。

![]()