法相宗在中国佛教史上有一个突出特点,那就是它衰绝的迅速。这似与它的创立者玄奘的久负盛名不相符合。这很早便引起了学者们的关注,经过对该宗衰绝之原因的考察,尤其通过与禅宗的对比后,学者们发现:它的衰绝实是由于其烦琐的理论不符合中国人的口味,从而丧失了对民众的吸引力所致,识此真相后的人们据此便对玄奘大师有了微辞,颇有对大师之丰功伟绩打些折扣的意味,其实,这样的责备对奘师实不公平。因为,创立法相宗并不是奘师的“功劳”,而是其弟子窥基的“杰作”,奘师是不应当代他“受过”的。

其实,不论佛学界还是史学界,早就有人对此发表过极有见地的看法。日本学者镰田茂雄先生在他的《中国佛教简史》中即明确指出:“法相宗是由玄奘三藏从印度传到中国,后由慈恩大师窥基创立的一个宗派。”①“这部《成唯识论》是世亲《唯识三十颂》的注释书,基以护法的这一学说为宗旨创立了法相宗。”②台湾学者蒋维乔在其专著《玄奘大师新传》后的附文《玄奘般若学的历史发展》中说:“(玄奘)回国后,以窥基法师之请,译十大菩萨之唯识论一百卷,合揉为《成唯识论》十卷,以传之。窥基法师扩而充之,作《成唯识论述记》六十卷,以开唯识宗。后人不察,以为玄奘三藏开唯识宗。”③隆莲在《中国佛教》(二)“中国佛教人物窥基”条中也说,“窥基组织师说,广制诸疏,加以发扬。对于法相唯识之学,尤其精辟独到。玄奘逝世后,学人多认窥基为玄奘的继承者,讲习取为准据,成为奘门的权威,为国内外同所景仰,后遂成为慈恩一宗。”④

然遗憾的是,上述学者都并非专力于这个问题的研究,仅仅点到为止,没有更深地详加论述,所以也没引起人们的注意。(一些出版物,尤其是普及性的刊物,仍取旧说,认为玄奘开法相宗,或摆出不愿深究的姿态取折衷的说法,说是师徒二人共同的成果。)笔者认为这种误解无论对认识法相宗还是认识玄奘和窥基都不无影响。所以愿为上述学者的观点找出一些证据,尤其对法相宗并非奘师之成果加以澄清,以期此真相对人们思考法相宗为何迅速消沉,以及如何认识玄奘有些帮助。

一、从玄奘如何被推上法相宗宗主宝座谈起

最早指认玄奘为法相宗创立者的文献,也是被广泛引用的文献,是《宋高僧传·窥基传》,在该传篇末有附文云:“系曰:性相又门,至唐方见大备也。奘师为瑜伽、唯识开创之祖,基乃宋文述作之亲。唯祖与宗,百世不除之祀也。”⑤由于法相宗三传而衰,没有专门的灯录专记传承,所以后来的著述多以赞宁的这个结论为本。《宋高僧传》作于宋太平兴国七年(公元982年)至端拱元年(公元988年),距窥基时已距近三百年,时移事易,可信度不会太高。且窥基传中充满了猜测与传说(如关于三车和尚的叙述,关于游五台山一梦的记录)。可见其对窥基实知之甚少,附文所指更疑其为赞宁自己所作之大胆揣测,无甚考据也。相反该传中以偏颇之辞记窥基与圆测争达因明瑜伽事(谓圆测以金贿赂门人,偷听因明、瑜伽并先讲之事)来看,作者立言并不公正,所以更不可信。

但这篇传记又透露出另外一个信息,作者如此褊袒窥基,其目的似乎并非要说明“玄奘乃开创之祖”,而实际要强调窥基乃“述文之宗”,而且用“百世不除之祀”这种宗法制度的观念来强调窥基的宗的地位,就只能有一个解释,即窥基才是法相宗的真正创立者,玄奘不过是该宗很方便的一柄大旗而已。认清这一点之后,我们就可以对窥基的弟子慧沼何以在《成唯识论了义灯》中对圆测的批判近于吹毛求疵,以致于大谬于事实了,那纯粹是因为有了宗派发展后的门户之见造成的。既然连玄奘的亲传弟子圆测也排斥在外,那么,法相宗当然不是由玄奘而是由窥基创立的了。

二、玄奘本无心创宗立派,因为玄奘治佛学,其宗旨在于整体之佛学的完备与弘传,绝不独衷唯识

玄奘之为一代大师,绝不仅是因了常人眼里的历经千难险阻求取佛经的伟绩,也不仅是他千古绝伦的翻译佛经的丰功,这些于大师的伟业,实在只是枝节。玄奘大师的宏伟理想其实是要通过取经、译经从而使中国佛学达到完整,达到统一,把中国之佛学推上学术之顶峰。

说大师之佛学宏旨在于完整和统一,可以从以下几个方面来考察:

1.大背景——佛学统一的要求

大师生逢隋末唐初,佛教在中国弘传达500多年,已经经历了由点滴译经到大量译经,由教义初传到教义弘传的过程,隋唐时实已具备统一完整的环境,所以吕澂在《慈恩宗》一文中说:“当时(唐初)佛学思想界的状况实在是很混乱的。玄奘从这样的环境中培养出来,自然会有全体佛学统一解释的迫切要求。”⑥在玄奘那时,中印两方的佛学都已有了转变的机运,中国的是趋向统一,而印度的却是逐渐的分张,玄奘不自觉地要去这中间作一种辩证性的学术研究工作。”⑦而玄奘一生的实践的确是在为完成这个工作而孜孜以求。比如大师的学习。

2.大师所学——博采众长,不拘一格

先说其国内所学,据杨廷福先生考证,玄奘大业八年(公元612年)在洛阳净土寺出家,一住五年,先后受学于景法师等听《涅槃经》、《摄论》等。公元618年,抵长安,旋去蜀。619年从宝暹听讲《摄论》,又向道基受学《毗昙》,复于道振处听受《迦延》。居蜀四五年间,研读大小乘的经论尤其是南北地论、摄论各家的学说。从公元622年迄至公元625年,游历荆州、扬州、吴会、相州、赵州,曾从道岳学《俱舍论》,从道深学《成实论》。公元625~627年在长安又从法常学《摄论》,从僧辩学《俱舍》。故汤用彤先生说“计玄奘大师在国内受学十三师,俱当世名宿……,大师学之弘深,盖可想知。”⑧这个阶段的学习,是遍访众师,如饥似渴地吸收着我国佛学500多年来凝聚而成的硕果。

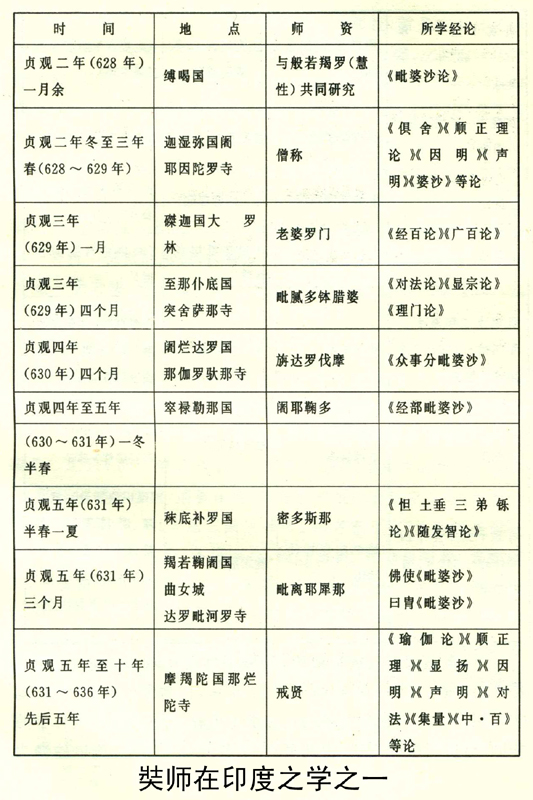

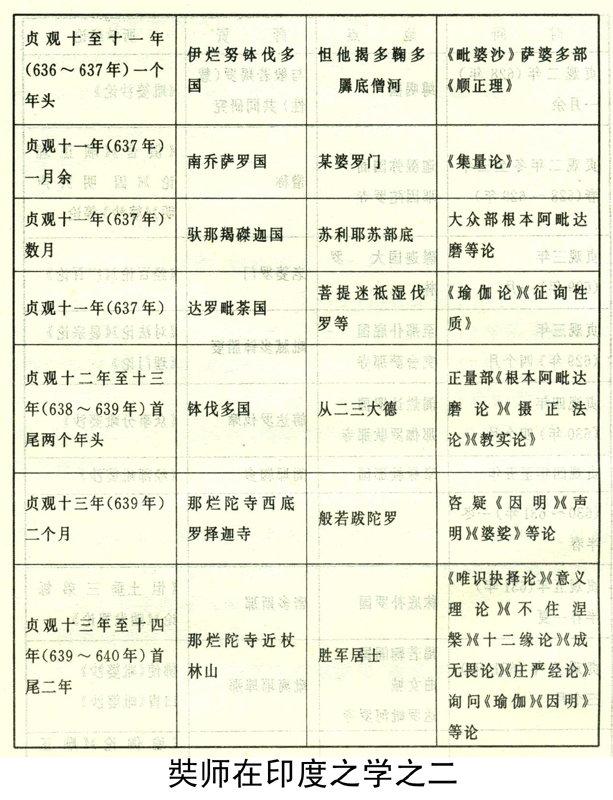

再说奘师在印度之学。

仍采用杨廷福先生的考证加以说明(表格如下)⑨:

从《大慈恩寺三藏法师传》所载法师的具体求学经过对照上表可以知道:玄奘大师在国外的17年里,以透彻了解《瑜伽师地论》为契机,向时所能见到的一切学者求教,力求掌握印度佛学的根本,故汤用彤评之曰“由此可见,玄奘在印度求学,虽以瑜珈为本,然绝不拘于一宗义,而有所偏执也。”⑩而且,就是在对印度佛学有了透彻的了解之后,他曾有过融会佛教性与相、空与有于一体的尝试,那就是著《会宗论》。当时戒贤法师为众讲《摄大乘论》、《唯识决择论》,师子光以《中论》、《百论》破瑜珈义,玄奘以为“圣人立教,各随一意,不相违妨,惑者不能会通,谓为乖反,此乃失在传人,岂关于法也。”“为和会二宗言不相违背,乃著《会宗论》3000颂。”(11)中观与瑜伽的争论,亦即性宗与相宗,空门与有门的争论,玄奘作会宗论。上符佛陀本怀——一乘法,下契佛经——法华经”,完全是一种统一佛教的思想,这是他在国内广谒诸师、力求博识的作法的进一步升华。这一切的所作所为之目的其实已由大师在自己的一再表白中昭示无余。

3.从奘师求法之目的看他的理想

玄奘在求法途中曾多次谈及取经之目的,从中我们也可以探得大师对佛学统一的愿望。在《谢高昌王启》中有“远人来译,音训不同,去圣时遥,义类差舛,遂使双林一味之旨,分成当现二常,大乘不二之宗,析为南北两道……”(12)之语,又在《归国表启》中有“玄奘往以佛兴西域,遗教东传,然则胜典虽来而圆宗尚阙,常思访学……”(13)等语。又《大唐三藏法师传》作者慧立有“法师既遍谒众师,备其说,译考其义,各擅宗余,验之圣典,亦隐显有异,莫知所以;乃誓游西方,以问所惑”(14)等语。从中知道,法师求取圣典的主要原因并不是国内经典的缺乏,而是已有的经典无法解决学派纷争的问题。那么,求取圣典,完成统一,这才是大师心目中的最高愿望。所以,大师取经,并不以自己所精通并最迫切希望得到的《瑜伽师地论》为止,而是取回了兼大小乘各家学说的完备的经典。据《慈恩传》卷六载,玄奘所取的657部经中,大乘经、论416部,小乘经、论161部,其它经论80部,如此洋洋大观的经典,若非有着从整体角度去把握佛学之眼光(愿望)的奘师,谁能识之?

若取回众多经典尚不足证的话,再看奘师的翻译就可明了。

4.译经

上述的657部经典,奘师并未全部翻译,而且以他46岁方归国并还要分出大量的精力应付朝廷的状况来看,也不可能全译,所以就要有选择、有重点。奘师译经,先后有三个重点:从贞观十九年始译经至永徽初,以《瑜伽师地论》为中心,译出从正面或反面阐述瑜伽行派观点的多种经论;在永徽、显庆年间以《俱舍论》及其它有关有部的诸论典为中心,因俱舍学说关系到有部的各种毗昙,故同时译出,企图究源觅委地给以解决。从显庆五年至麟德元年去世,则以大乘中观宗(空宗)的根本经典《大般若经》为中心,《大般若经》共600卷,是大乘佛教的基础理论,此前鸠摩罗什、真谛等已有部分译出,玄奘此是重译,译讫之时,玄奘合掌欢喜,称“此乃镇国之典,人天大宝,徒众宜各踊跃欣庆。”(15)综上所述,可见奘师在译经的选择中实际上用心并非独衷瑜伽,更非唯识(关于对待唯识论的态度后文将述)而是要融会空有,达到一乘佛法的最终目的。

由于奘师无关于学说的著作传世,上述几个方面都只能从侧面对奘师统一佛学之理想加以论述,论述不透之时,祈望方家指点。下面谈谈玄奘对唯识学与法相宗的态度。

玄奘对唯识学是否重视?答案是肯定的,能从657部经论中选择,即可视为重。况唯识学乃瑜伽行派所尊崇的理论之一部分,当然应得到重视。但玄奘对它的重视程度究竟如何,似可商量。这里对《成唯识论》的翻译一事谈些个人见解:关于《成唯识论》的翻译向来是唯识宗弟子引以为荣的一件大事,即此论乃窥基揉合护法等10大论师集注世亲的《唯识三十颂》的百卷巨著而成10卷,有创造之功,(这件事最早载于窥基自著的《成唯识论掌中枢要》中,既不见当时人反驳,似可认为可信。)然我以为,视此事为窥基受奘师重视之证据尚可,但以此为唯识论受重视恰不可。首先,此为窥基第一次正式担任翻译工作,以常理不大可能授以重论。其次,以揉合之法译此论更可证此论之不重要。试与它书相较:译《大般若经》时学徒因其卷轶浩繁(600卷),每请删节译之,而玄奘坚持一如梵本,不删一字。(16)译《大毗婆沙论》(200卷),玄奘别以16字入于论中以遮难辞,弟子法宝有疑,玄奘答:“斯言不行,我知之矣。”(17)以玄奘如此严谨的作风而任窥基去“揉合”唯识论,只能认为奘师并不以此经为重,大率以此让窥基锻炼而已。其三,开译此经恰当开译《大般若经》之同时,故可知道玄奘之重为何不在此经之原因了。

那么,奘师不以为重的唯识论的翻译在窥基眼里却是值得大书一笔的事情,这说明什么呢?很明显,窥基于此论情有独衷,并且,就是以这件事为起点,窥基开始了他积极著述,创立唯识宗的事业。至于窥基具体如何创立法相宗以及该对法相宗的迅速衰绝负如何的责任,当另作专文论述,此不赘言。

三、玄奘没有重视宗派的组织工作

法相宗作为一个宗派,它的成立,组织工作是最不可少的。汤用彤先生以为“宗派的宗的意思是教派,它是有创始、有传授、有信徒、有教规的一个宗教集团。”(18)“学派之宗是就义理而言,教派之宗是就人众而言”。(19)然就《法师传》和《年谱》来看,遍寻不见玄奘曾致力于宗派组织的事迹。即使收徒授业这等事情,也几乎完全由朝廷决定。窥基出家是“奉敕为奘师弟子”(20)又显庆三年秋七月,法师徙居西明寺,“敕遣西明寺给法师上房一口,新度沙弥10人充弟子。”(21)其实,玄奘归国后,译经与应付朝廷几乎占去了所有的时间,根本无暇顾及创宗立派之事。再加上佛教宗派的兴起在当时尚属初期阶段,玄奘在更大程度上是一名学问僧(学者),并没有强烈的宗派意识。所以,实在不必苛求他能利用宗派组织来发展自己的学说和势力。

通过以上的论述,对究竟是玄奘还是窥基创立了法相宗的问题应该有个毫不含糊的结论了。但是,对玄奘没有创立宗派我们也不应有恨,毕竟,法相宗仍在一定程度上传承了玄奘的部分思想和学说。相反,对他没能完成其统一和融通佛学之理想,我个人却深以为憾。因为佛学作为一门博深的学问,本应该得到更好的传播与发扬的。然在中国,隋唐之后,佛门中人仿效政争纷纷立门户、开宗派,再无人有心和有能力统一佛学,作整体地宏扬佛法的工作,佛学的发展让位于宗派的发展,以致最后由不著文字的禅宗完全代替了它,从这个方面讲,玄奘的这个失败竟成为中国佛教史的一大转折,殊为可叹!

① [日]镰田茂雄《中国佛教简史》第216页,上海译文出版社1986年版。

② 同上第217页。

③ (台)蒋维乔《玄奘大师新传》(台北)新文丰出版社,1990年版。

④ 中国佛教协会编《中国佛教》(二)第155页,知识出版社,1982年版。

⑤ 赞宁《宋高僧传·窥基传》中华书局点校本第66页,1987年版。

⑥ 张曼涛编《中国佛教的特质与宗派》第306页(台北)大乘文化出版社1978年版。

⑦ 同上第307页。

⑧ 汤用彤《隋唐佛教史稿》第142页,中华书局1982年版。

⑨ 杨廷福《玄奘年谱》第17~18页 中华书局1988年版。

⑩ 汤用彤《隋唐佛教史稿》第142页,中华书局1982年版第144页。

(11) 慧立,彦悰《大慈恩寺三藏法师传》第97~98页,中华书局点校本,1983年版。

(12) 同上第22页。

(13) 同上第123页。

(14) 同上第207页。

(15) 慧立,彦悰《大慈恩寺三藏法师传》第217页,中华书局点校本,1983年版。

(16) 杨廷福《玄奘年谱》第278页

(17) 同上第274页

(18) 张曼涛编《中国佛教的特质与宗派》第222页

(19) 张曼涛编《中国佛教的特质与宗派》第222页

(20) 赞宁《宋高僧传·窥基传》中华书局总校本第64页

(21) 1987年版《大慈恩寺三藏法师传》第215页

![]()