一、引论

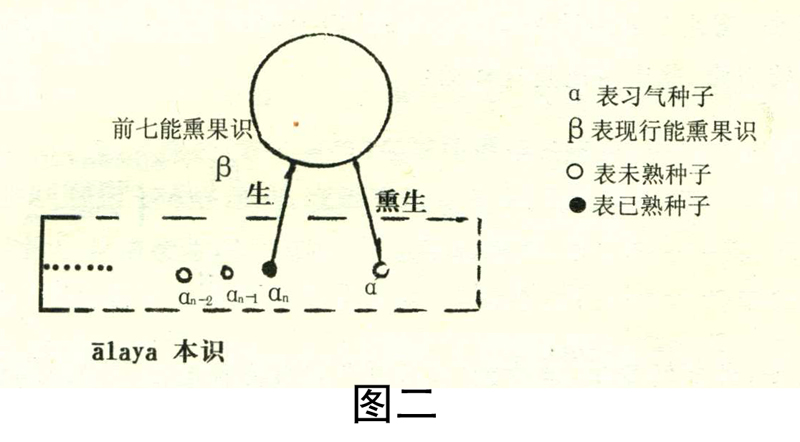

在奘师所译的《俱舍论》中,出现了一个专门用来描述潜隐性因法的术主——“相续转变差别”,论中诠释说,“何名相续转变差别?谓业为先,后色心起,中无间断,名为相续。即此相续,后后刹那异前前生,各转变,即此转变,于最后时,有胜功能无间生果,胜余转变,故名差别。”①其大致文意如下图示:

现行行为造作所形成的潜隐性的业因α,从形成的第一刹那至最后刹那色心果起,都是后后与前前的相似相续,并且,就每一刹那的生灭α1—→α2,一直到αn-1→αn,都体现了α1→……→αn。具有“相续转变”的特点。又由αn→β的这一变化,即最后刹那后色心果β生起的这一变化,显示了在第n刹那时,那隐性因法αn有殊胜的功能作用,可以无间生果,同时也体现了αn→β的这一转变,殊胜于前面所有刹那时的转变,于是世亲论师特别把第n刹那时的因法取名为“差别”,亦即是“转变差别”。

如是“相续转变差别”的隐性因法,其摄持者是有情众生的色心生命体,这是世亲论师在《俱舍论》中承继的经部师的观点。此一经部师见隐含有种种的过失,所以后来世亲论师在《大乘成业论》中更换之并明确指出“即前所说异熟果识,摄藏诸法种子,……自此相续转变差别,随种力熟,随遇助缘,便感当来爱非爱果。”②

关于“转变差别”,在《唯识二十论》中说“由自相续转变差别,似境识起”③,论中还有“似色现识,从自种子(与)缘(助缘)合,转变差别而生”④。又在《成唯识论》中说“一切种,谓本识中能生自果功能差别”⑤由此也说明,描述隐性因法的“相续转变差别”,已转入唯识思想中,与《俱舍论》中不同的是,隐性因法的摄持者已为异熟果识或本识。

这“相续转变差别”在奘传唯识中,描述的是隐性种子因法在本识中“相续转变差别”而生现行果识,又反过来看,种子因法是如何来的呢?在奘师糅译的《成唯识论》中说:“能熏识等从种生时,即能为因,复熏成种。三法展转,因果同时,如炷生焰,焰生焦炷,亦如芦束更互相依,因果俱时,理不倾动。能熏生种,种生现行。”⑥结合“相续转变差别”概念而将其文意图示如下:

能熏识β,从“相续转变差别”至成熟的种子αn生时(αn→β),β即能为因,复熏成新的习气种子(β→α’)在本识中“相续转变差别”。至此可以看出,“种生现与现熏种”的关系,是一因果相互转变的整然体系,而下文的“因能变”与“果能变”,就是依此来分析说明。

二、“因能变”关涉赖耶缘起理论

在《成唯识论》中说:因能变,谓第八识中等流异熟二因习气。”⑦此中指出了“因能变”之因,是等流异熟二习气。而二习气实即为一,如《演秘》中说:“善恶种子生自现种名为等流。有余助缘(种子的善恶能使所感果有可爱性与非可爱性,即为助缘),感后异熟(果本身是无记性的)。虽体无异,有别胜能,故开为二。由此异熟必是等流,自有等流不名异熟,即无记种及彼善恶不招果者。”⑧这是从所生果来给习气种分类,实际上二习气皆可说为等流习气,用α来表示。

又“因能变”之能变义,基师在《述记》中说:“因即能变,名因能变,谓此二因能转变生后自类种、同类现行及异熟故。”⑨根据前面的引论,此中所说是这样的:

能变,即能转变生,此中的“转变生”有自类种前前与后后的转变生,即……αn-2—转变生→αn-1—转变生→αn,及由成熟的种子生现行果识的转变生,即αn—转变生→β也。后一转变生,基师说“变谓因果生熟差别。”⑩此二类转变生,基师在《述记》中是这样明确指出来的,“明因能变,即是种子转变生果,果通种子及现行,自类种子亦相生故。”(11)

论文中又接着指出,此二因习气的来源是,“等流习气由七识中善恶无记熏令生长,异熟习气由六识中有漏善恶熏令生长。(12)同样根据前面的引论,可将二因习气的来源过程图示如下:

基师在《述记》中说:“(论)举因能熏,意显七识等诸现行法,亦名为因,亦名能变,故二习气,各举能熏诸因缘体,辨转变之义通现种也。种因变唯在第八,现因变通余七识。”及道邑的《义蕴》中云:“论中各举能熏现行,此二种子望二能熏,是二辨体生也,故皆因缘。”(13)这其中都非常清楚地表明,现行能熏识虽然不是隐性亲因缘,但它是因缘,因此,不仅隐性种子“相续转变差别”生果是转变生,而且现行能熏果识熏生习气种子(β—转变生/熏生→α’)亦应是转变生。又虽然在《了义灯》中特别提出来说“因变但种子,果变唯现行。设现熏种不名因变,何以故?论但云一因能变谓第八识中二因习气。既容第八识中二因习气,七现能熏非在八中,亦非习气。”(14)但此中仅说明不能将“现熏种”定名为隐性因的转变生之因能变,可现行能熏果识熏生种子,亦应是转变生,这是论文在诠释习气种的来源时所透示出来的。所以至此可以知道,论文中对“因能变”的诠释,实际上也就是把引论中的整然体系给呈显出来了,而此一体系也正是唯识佛法中所说的赖耶缘起理论。如引论中第二图所示,隐性的种子α在alaya中“相续转变差别”成熟生现行果法(……αn-2→αn-1→αn→β),并且又由现行能熏果识熏习新的习气种子α在alaya中“相续转变差别”。此新熏习气种子生现行果法,要异刹那甚至更久远的时间。在因位众生阶段,隐性与显性两个层面起伏的运动。藉此,一切人生宇宙的现象才得以展现,这就是奘传唯识中的赖耶缘起理论。

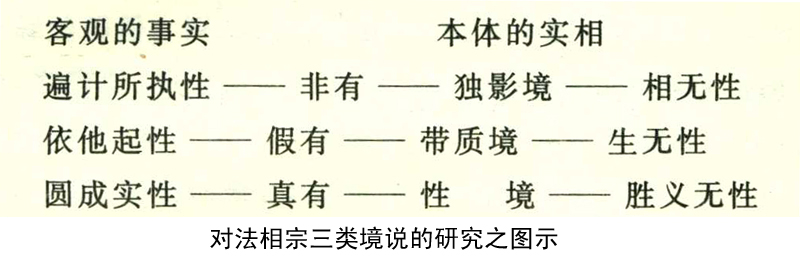

三、“果能变”关涉影像门的唯识理论

在《成唯识论》中说:“果能变,谓前二种习气力故,有八识生现种种相。”(15)此中指出了“果能变”之果,是等流异熟二因习气所生的八现识。论文中接着将这八现行果识,从来源上分为两类:“等流习气为因缘故,八识体相差别而生,名等流果,果似因故。异熟习气为增上缘,感第八识酬引业力,恒相续故立异熟名,感前六识酬满业力者,从异熟起名异熟生,不名异熟。有间断故。即前异熟及异熟生名异熟果,果异因故。”此中文意可图示如下:

但无论怎么分类,“果能变”之果,指的就是二因习气所生的整个现行果识,而非是种子自类等流相生的隐性果。又“果能变”之能变义,基师在《述记》中说:“即前二因所生现果,谓有缘法(所缘)。能变现者名果能变。”(16)又接着说到:“此言变者,与前不同,是有缘变。变现为义。”(17)而在另一处,进一步作了这样的诠释,“说缘名变,即变现义,是果有变。且第八识唯变种子及有根身等,眼等转识变色等是。此中但言‘缘故名变’。(18)这也正好是给论文所说“果能变,谓前二种习气力故,有八识生,现种种相”所作的细致解明。

由此可知,“果能变”之能变,即“变现”义。它描述的是一切心识所行所缘的影像相,犹如图景,都是心识所变现的,八现行果识都是图景识,是能变性的图景识,亦即一切影像皆唯识,非是离识而别有实在不变的自体。这正如《解深密经》中所说“我(佛)说识所缘,唯识所现故”就如能照摄影像镜子一样。

关于“变现”,在《述记》中,主要是用来描述“识所缘影像乃是识所变现”这一层意思,除此之外,在《述记》7末中,同时还能用来表现出安慧论师的“识变见相”有这样一层意思,此“转变者变现义,即识自体现似二相,实非二相,其实二相(相分见分),即所执故。”(19)变现的见相是计所执,是总无,这是无相唯识。与无相唯识相反的,是护法的“识变见相”,此“转变者是改转义”(20),一识体改转为仍是依他起的见相分之用,这是有相唯识。

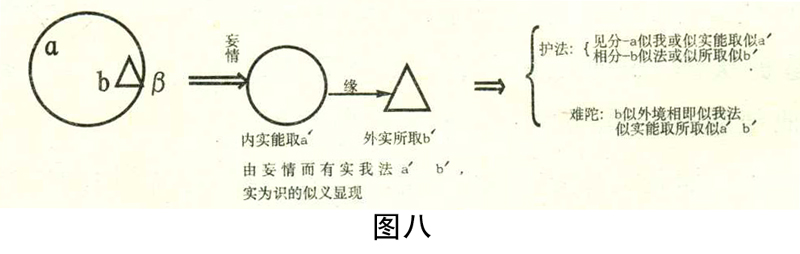

又在《成唯识论》中述护法安慧的观点说“变谓识体转似二分”(21),《述记》中亦说“果能变即自证分,能变现生相分果”(22)。此如下图:

另外,论中述难陀的观点说“变……或复内识转似外境”(23),基师诠释说“即前三能变内见分识能转依他相分似外境相现”(24)。此中文意如上图。以上两类不同的观点,似乎可作这样的理解,前者护法安慧二论师是识变见相,体变化用,藉此统一的识体来强调点出一切的心识是能变性的图景识,而后者难陀论师,没有另设一个不同于用的体,识的生起就是在于分别所缘,根本不存在一个未起分别缘用的独立识体,识生时即为起缘用时,识即成能缘,其所缘亦为这样的能缘识变现。这亦说明了内识是能变性的图景识。

然而一般因位凡情众生,都是把有漏心识的“识与所缘”,当成是两个内外隔别有实在不变自体的东西,即实我(实能取)与实法(实所取),如下图:

而唯识佛法如实地认为,实我法是根本没有的,即没有恒常不变的能取性的生命体,也没有恒常不变的所取器界法等,如基师在《述记》中说“护法云,故彼所计心外实我法,离识所变依他二分,皆定非有”(25),又“安慧云,彼实我法,离识所变二分皆无”(26)还指出了难陀的观点是,“唯有见相之内识,都无所变之外境,外境通有能取所取”(27)。总之,对于实我法外义境,都认为根本是没有的,正如《摄论》所说“唯有识中似义显现”,一切心识皆如能照摄影像的镜子一样,是能变性的图景识,此即为影像门的唯识理论。

四、结语

《述记》中说:“若种子唯转变名变,若第八识唯变现名变,若能熏七识,得二变名。此前所说,并在因位有漏之心。”(28)又如理法师在《义演》中进一步疏解说:“以第八及识中业所感无记唯果变,以性劣不能熏故,不得名因变。”(29)因此,综上所述可知,奘传唯识中的能变义:一是转变生义,即为……转变生αn-1——→转变生αn——→转变生β及β——→α’,此为赖耶缘起理论;一是变观义(显现),识的所缘影像,是识所变现,而非心外实法,一切心识是能变性的图景识,此即为影像门的唯识理论。以上就是“因能变”与“果能变”之“能变”所关涉的内涵意义。

(作者单位:中国佛学院)

① 《俱舍论》,大正29,页159上。

② 《大乘成业论》,大正31,页784下。

③ 《唯识二十论》,大正31,页76下及75中。

④ 同上。

⑤ 《成唯识论》,大正31,页40上或8上。

⑥ 《成唯识论》,大正31,页8下。

⑦ 《成唯识论》卷2,大正31,页7下。

⑧ 《成唯识论演秘》卷2末,大正43,页857中。

⑨ 《成唯识论述记》卷2末,大正43,页298下。

⑩ 《成唯识论述记》卷3本,大正43,页317上。

(11) 《成唯识论述记》卷2末,大正43,页299上。

(12) 《成唯识论》卷2,大正31,页7下。

(13) 《成唯识述记集成编》卷13,大正67,页266上。

(14) 《成唯识论了义灯》卷3,大正43,页716下。

(15) 《成唯识论》卷2,大正31,页7下。

(16) 《成唯识论述记》卷2末,大正43,页299上~299中。

(17) 《成唯识论述记》卷2末,大正43,页299中。

(18) 《成唯识论述记》卷3本,大正43,页317上。

(19) 《解举动密经·分别瑜伽品》,大正16,页698上—中。

(20) 《成唯识论述记》卷7末,大正43,页487上。

(21) 《成唯识论述记》卷7末,大正43,页487上。

(22) 《成唯识论述记》卷2末,大正43,页299中。

(23) 《成唯识论》卷1,大正31,页1中。

(24) 《成唯识论》卷1,大正31,页487中。

(25) 《成唯识论述记》卷7末,大正43,页487。

(26) 《成唯识论述记》卷7末,大正43,页487。

(27) 《成唯识论述记》卷7末,大正43,页487。

(28) 《成唯识论述记》卷2末,大正42,页299中。

(29) 《成唯识论述记集成编》卷13,大正67,页266中。

![]()