Ⅰ、三类境说的渊源

佛陀所创的道的内容是缘起法,这是众所周知的事实,被推测为生存在150~250年间的龙树,继承了缘起的意义,并将它表现为空假中的三谛说。龙树虽然已经在《中论》观四谛品的“三谛倡”中主张了有空的中道说,但其表现并不明显。即中观派只局限于论“存在的空”,而没有能明了地说明“认识的空”。不仅如此,在“中论”中,虽流行着以此空想为主题的三性说,但三者是分散着的,所以显得比较松散。补充了这些缺陷,将空思想组织成为一个体系化的三性说与三无性说中,最初被广泛议论的瑜伽界的经论是《解深密经》与《中边分别论》。继承了三性说与三无性说的思想,将此思想理论性地再构成为更加体系化的则应该是法相宗的三类境说。

Ⅱ、三性说与三类境说的比较

为了比较这三性说与三类境说的教理,在考查瑜伽界经论中议论的内容时可以看出,对《解深密经》“一切法相品第二”的一切诸法的体相,论有以下三种相。主观心把一切诸法的体,错误地周遍计度,如:像实我、实法,那样妄执的相的“遍计所执相”,以众缘生起的现象界诸法的体态“依他起相”与万有的本体“圆成实性”。第一,所谓遍计所执相,是指区分主观的妄执上似有的体态只属于主观独断的实我实法,而它的体相中则没有什么内容。第二,因为依他起相是说明因缘所生的现象界的有为诸法的,所以这是区别遍计所执的虚幻的无,假使是因缘所生也表示存在的法。第三,圆成实性做为万有的本体“真如”,这真如的体是圆满的,有成就的,绝对真实的体,因此具有“圆·成·实”的意思。所以这是依他起谐法的本体,是万有的实相真如的本性。这样的三种自性,表现的如果是诸法的表面,即有的面。与此相反,三无性说是表现诸法的里面,即空的面的。三无性说出现在《解深密经》“无性相品第三”中,此说是表现一切的诸法,都是因自性而空的教理,说明绝对里面是从相·生·胜义的那一面看,都是空的。因而,诸法是具有有与空的两面,所以不能从一面看而单称是有是空,而应看成是有空兼备的中道。继承了《解深密经》的三性说的弥勒(350~430年)的《瑜伽师地论》中,将“遍计性说成杂染分,依他起说成杂染分与清净分共有的,说圆·成·实只有清净分。”即在依他起法上建立遍计执则成为杂染分,如果这个边界点消失,杂染分也随之消失,只剩下清净分,而这即是圆成实成。之后,无著(395~470年)想在阿赖耶识中找到三自性说的根源,后此说又被世亲(400~480年)所继承,作颂于《唯识30颂》,在他的注释书《成唯识论》中与心识相联结,作了详细的论述。

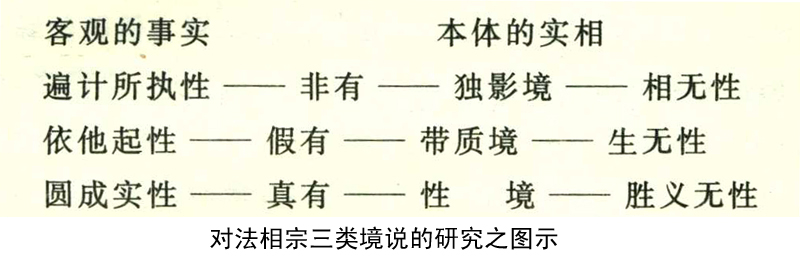

如果三种自性是以现象界为中心而分类的,那么三类境说则也是阐明了主观的所缘境客观的种类与其性质。第一“性境”是指具有做为对象的实在性(本质),将此与三性所对比,相当于依他起性的本体,圆成实成。第二,“独影境”虽然是对象,但它是不具有实在性的幻想,这是说出现在迷惑凡夫的妄情上的。实成、实法的,主观的,固执的世界观,相当于三性的遍计所执性。第三,“带质境”指本质与幻觉。这相当于三性的依他起相。如果将上面所述的内容用图表示则如下:

Ⅲ、法相宗的独自性

在《唯识30颂》的注释书《成唯识论》中虽看不到明确表现的“三类境”的述语,但可以看到已有其内容。中国法相宗的诸师们阐述的注释书上能发现为了不使此三者相混淆而整理的很有逻辑的详说,这是他们独自的教理。即根据法相宗的初祖唐窥基(632~682年)所撰写的《成唯识论掌中枢要》与第二祖唐惠沼(650~714年)所述的《成唯识论了义灯》,将三类境说分为中义、不随心义(随心义)与出体义等三义,并有详明的论述。

1.性境:先从“名义”来看,如果要具有性境的名称,必须具备三个条件。第一,必须是实种所生,如阿赖耶识所体现的五根,五境等。第二,必须有实的体与用。第三,能缘心能认识到境的自相时,才能称之性境。然后,从性境的不随心义来看,性境不跟从于能缘心,而是独立存在的。在这里,再分为性不随心、种不随心与繁不随心三部分论述。最后,出体义是指性境的实体,所判属的对像是前五识,所缘的五境等。必须具有上述的性质才能称之为性境。

2.独影镜:此境与前述的性境是正相反的境。先从名义来看,第一,必须生自于能缘心同一种;第二,必须没有实的体用;第三,能缘心认识不到境的自相才能赋予独影境的名称。然后,从随心义看,此境是依存于能缘心的对象,因此,性质是随心,种子是随心,界繁也是随心。最后看出体义,独影境的实体,其有两种境,一种是第六意识无实体作为对象而繁衍的“无体质的境”;另外一种是像凡夫听到了真如的讲解,把它作为相分来繁衍的“有本质的境”。

3.带质境:此境的名义虽是性境与独影的中间存在,但它是皆不属于两境的境界。即虽有本质(与独影境有区别),但因能缘心认识不到境的自相(与性境有区别),所以称为带质境。换言之,虽具有本质,但又不契合于本质。再看带质境的通情本义,此境相通于能缘心与本质。这里有性通情本,种通情本,繁通情本。最后,出体义属于这个经的是第七式在演第八式的“见分”时所变现的“相分”与第六式中的独头意识在演“有体的法”时的相分相同的。

Ⅳ、结论

综合迄今为止所考查的内容来看,中国法相宗的诸师们继承了印度的瑜伽界经论中出现的三性说,并创立了印度的诸论中看不到“三类境”,这应该被认为是他们的独创性。还有,将教理组织得更加体系化、理论化,并表现出来,这是他们的功绩,也应给予高度的评价。

(作者为韩国东国大学讲师,朴姬顺译)

![]()