法相宗在唐初大盛,此不能不归功于玄奘大师。然玄奘大师之学,精博无涯,固不限于法相宗义也。其未西游以前,几已尽习中国之佛学。初于洛阳学《涅槃》于净土寺景法师,并听严法师《摄大乘论》。后游关中,因世乱高僧多避居蜀部,乃转而之蜀。于道中遇空、景二法师,学《毗昙》、《摄论》。空法师不知为何人,景则为慧景,实明《摄论》,誉腾京国。大师至成都,又从道基学《毗昙》,宝暹学《摄论》,道振(亦作志振,或志震)学迦延。在陈世,中国毗昙之元匠为慧嵩,世称毗昙老子,嵩住彭城。道基者盖学于彭城,其时嵩师当已死,道基必得其学于其门下者也。宝暹与慧景并明《摄论》,亦有声誉。道振之毗婆沙学,当为名家。盖其曾自言其学问在迦延,僧玄会从学此论。(见《续僧传》卷十五)按玄奘大师在蜀时,年未二十五,其造诣之深,所学之广,已大可观。离蜀东下,在荆州自讲《摄论》、《毗昙》各三遍。后北游,学《杂心》、《摄论》于相州慧休,学《成实》于赵州道深。慧休之学,取精用弘,初学于灵裕,涅槃之名家也;学明彦之成实,彦史称为成实元绪;学志念之小论,念多所游听,亦为毗昙慧嵩、成实明彦之弟子;学昙迁之摄论,迁先在北学地论,复又于建业、彭城得摄论,史谓摄论北土创开自迁为始;而慧休又曾受业于道尼,尼则真谛之弟子也;且又曾习洪、砺二师之律学。慧休之学,盖若是广博,尝造《杂心》、《摄论》章疏。二论当其心得所在,故玄奘从之学也。道深者,为志念之弟子(志念见前),深擅《成实》,故玄奘从之受五聚。玄奘大师,约年二十五,再至长安。时有大觉寺道岳,曾受学僧粲、志念、智通,皆一时名僧也;且学于真谛弟子道尼,又得真谛弟子智恺手记《俱舍疏》本、《十八部论》(即《部异执论》)本,因穷研《俱舍》,弘兹论宗,玄奘从之学此论。玄奘又在长安听法常、僧辩之《摄论》。法常之师为昙延,僧辩之师为智凝,延、凝均摄论名师也。道宣《续僧传》,又谓玄奘亦受玄会之《涅槃》。玄会学《涅槃》于总法师,法总乃隋京涅槃众主,而道宣谓玄会《涅槃》之精,延(昙延)、远(慧远)后一人而已。计玄奘大师在国内受学十三师,俱当世名宿。而师资相承,如《俱舍》、《摄论》上接真谛,《成实》、《毗昙》出于明彦、慧嵩,涅槃或亦净影余绪。大师学之弘深,盖可想知。大师未出国之前,盖有二事,深可见其学之风格;第一偏重法相之学也,计在十三师中,从学《摄论》者六人。初从严法师学《摄论》,即爱好逾剧。而其志往西方,亦在取《十七地论》。第二未重般若之宗也,盖十三师中无一般若名家。其在净土寺出家时,明旷法师或犹住同寺。(见《续僧传》卷十四)旷善《大论》,奘师未闻从之学也。及游蜀土、荆州,均多三论学者,未闻奘师与之有何关涉。而奘师第一次入京,嘉祥大师确在长安,未闻奘师请谒,则更可注意。

但即在奘师早年,虽偏于法相,而究不限于法相师之学,盖与其兄长长捷法师略同而加广。长捷善《涅槃》、《摄论》、《毗昙》,而奘并兼《俱舍》、《成实》也。又其学虽不重般若,而未始不知般若。其出国至凉州,曾讲《摄论》、《涅槃》之外,并讲般若,可以为证。据此而言,奘师早期已规模弘大,非一经一论之专家也。

大师去国,旨在取《瑜伽》大论,而其所学更不限于瑜珈师宗。师广游西土,极受各国之优礼。然不但未以此为骄,弛于学问。苟遇名师,必从听讲,自言承戒贤法师之累嘱。(见其致智光书)戒贤,法相之大师,传护法唯识之学。奘师在那烂陀寺听《瑜伽师地论》三遍,《显扬》、《对法》各一遍,均法相典籍也。然又听《顺正理论》一遍,听《中论》、《百论》各三遍,听因明、声明、集量各二遍。于《俱舍》、《六足》等则决疑,以至于兼习婆罗门书。可见戒贤之教、玄奘之学均极广博,已非一孔之家所可望。复又在那烂陀寺西就般若跋多罗决《婆沙》、声、因明之疑。并就胜军法师学《唯识决择论》、《意义理论》、《成无畏论》、《不住涅槃论》、《十二因缘论》、《庄严经论》等,又向之问《瑜伽》、因明等疑。计奘师在那烂陀寺最久,前后在各处受学计知名者共一十五人,不知名者又有若干人。兹列所学经论以及受学处所、师资人名、学时久暂于下:

(一)《毗婆沙》 缚喝罗国纳缚伽蓝 般若羯罗(慧性) 月余

(二)《俱舍》、《顺正理》、因明、声明、《毗婆沙》 迦湿弥罗国阇耶因陀罗寺 僧称(一作胜) 二年

(三)经(部)《百论》、《广百论》 磔迦国 长年婆罗门 一月

(四)对法、《显宗》、《理门》 那仆底国突舍萨那寺 毗腻多钵腊婆(调伏光) 十四月

(五)众事分毗婆沙 阇烂达那国那伽罗驮那寺 *(左方,右上,右下冉)达罗伐摩(月胄)四月

(六)经部毗婆沙 禄勒那国 阇那毱多 一冬半春

(七)有部辩真论 秣底补罗国 密多斯那 半春一夏

(八)佛使毗婆沙、日胄毗婆沙 羯若鞠阇国(曲女城)跋达罗毗诃罗寺 毗离耶犀那 三月

(九)瑜伽论等(上详) 摩谒陀国那烂陀寺 戒贤法师 五年

(十)毗婆沙、顺正理 依烂那国 怛他揭多毱多(如来密)及羼底僧诃(师子忍) 一年

(十一)集量论 南憍萨罗国 某婆罗门 一月余

(十二)大众部根本阿毗达摩等论 驮那羯磔迦国 苏补底及苏利耶数月

(十三)徵问瑜伽论 达罗毗荼国 僧迦罗国僧

(十四)正量部根本论、摄正法论、成实论(此据《续僧传》,彦悰《三藏法师传》作“教实论”) 钵伐多罗国 某二三大德 二年

(十五)婆沙等决疑 那烂陀寺西 般若跋多罗 二月

(十六)唯识决择论等(上详) 那烂陀附近杖林山 胜军法师 二年

又窥基《成唯识论掌中枢要》载奘师曾密受于玄鉴,疑是附会,故未列入。

奘师既无书不窥,且其师资常上接印土诸大师。瑜伽之学,受之戒贤,戒贤,护法之徒也。又学《唯识决择论》等于胜军论师,胜军乃贤爱(因明)、安慧(声明、大小乘论)、戒贤(瑜伽)之徒也。而护法、安慧均属唯识十大论师中。玄奘又学有部《辩真论》于密多斯那,《辩真论》德光论师之所撰,而密多斯那乃德光之高足也。小乘论盛行于纳缚伽蓝,故奘师于此学《毗婆沙》,义净所谓之新寺是也。西北印度为一切有部《俱舍》等流行之所,故玄奘于彼多习小论。南印度驮那羯磔伽大众部论最盛,西印度钵伐多罗或流行正量部论,故玄奘于彼学该二部论。

大师包举众说,故于外道则屈伏顺世派婆罗门(玄奘后亦令此人为之讲小乘论)。小乘则有般若毱多者,明正量义,造破大乘论七百颂,奘师因撰《破恶见论》一千六百颂,以申其谬。于法相之说,则曾立“真唯识量”。在那烂陀寺讲《摄大乘论》、《唯识决择论》。在毗罗那拿国讲《瑜伽决择》及《对法论》。在于阗讲《瑜伽》、《对法》、《俱舍》、《摄论》。依其所讲仍专重法相唯识之说。然奘师虽研瑜伽,仍尊般若,常和会性、相二宗,言不相违背,乃著《会宗论》三千颂,为戒贤大师及大众所称赏。

由此可见玄奘在印所学,虽以瑜伽为本,然绝不拘于一宗义,而有所偏执也。

玄奘归国后,就其所译经,亦可见其风度之博大。性宗之根本经,为《大般若经》,奘译之成六百卷。相宗六经,奘译其《解深密》(五卷)、《菩萨藏》(二十卷)。相宗论有一本十支。本为《瑜伽师地论》,奘译为一百卷。十支奘译其八,即《显扬》、《中边》、《五蕴》、《百法》、《杂集》、《二十唯识》、《摄大乘》、《成唯识》。华严则有《佛土功德经》(《寿量品》)。一切有部有一身、六足,玄奘译出其《发智论》本身,又译其释论《大毗婆沙》二百卷。六足奘译其五,即《识身是论》、《法蕴足论》、《品类足论》、《集异门足论》、《界身足论》,惟《施设足论》未译。一切有部演化而为《俱舍》,因反驳《俱舍》,众贤乃作《显宗论》、《顺正理论》,均玄奘所译也。于因明则译《理门》、《入正理》。于外道则译《胜宗十句义论》。于咒则译《诸佛心陀罗尼》等。

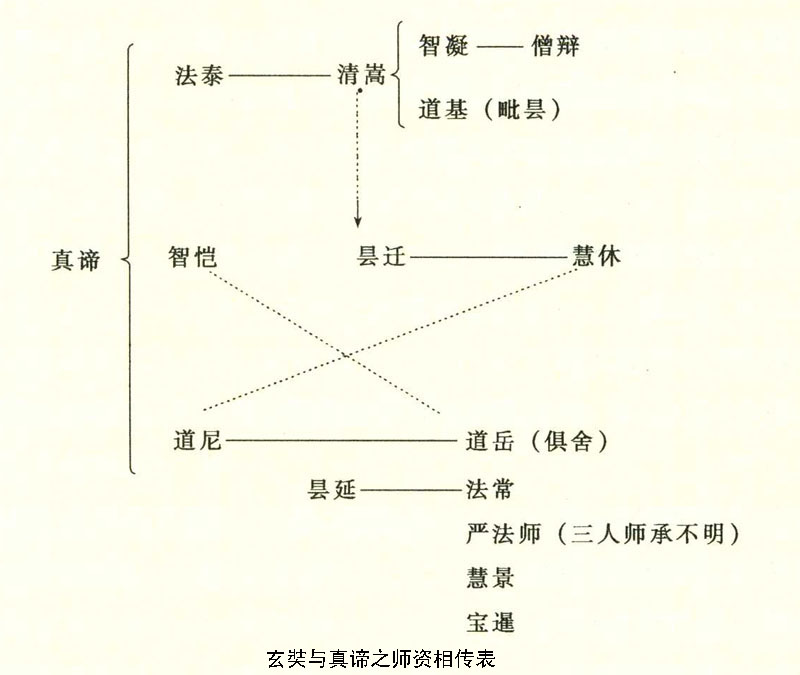

玄奘大师之学既不仅在法相,然则曷为称为法相祖师乎?此盖因玄奘蕴蓄不拘一方,而其所阐弘,主体则为法相目。在我国下启窥基、圆测,上溯则至真谛。玄奘与真谛之师资相传,略如下表(与奘无关者不列入)。

奘师门下有弟子受其剃落者(如窥墓),有参与译场为笔受者(此不必即其弟子),知名者极多,而事实则殊少可考见,兹先列其名如下:

智澄(以下为参与译场笔受者,均据《开元录》)

辩机(玄奘口授撰辑《西域记》)

玄颐(《续僧传》作玄赜)

大乘巍

大乘林

知仁(《东域录》作智仁,撰有《佛地》、《杂集》、《显扬》等疏)

灵隽(《东域录》谓作《杂集疏》十六卷)

玄忠(原汴州演觉寺僧,见《慈恩传》)

大乘钦

大乘晖

大乘询(见《宋僧传》卷四《神楷传》)

慧立(《宋僧传》有传,并见《彦悰传》;撰《玄奘法师传》十卷)

大乘谌

敬明(原绵州振音寺僧,见《慈恩传》)

靖迈(《宋僧传》有传)

大乘云

惠明

嘉尚(《宋僧传》有传)

元瑜(《东域录》谓撰《顺正理述文记》二十四卷)

玄则(作《大般若经》十六会序)

诠

窥基(《宋僧传》有传)

弘彦

神皎(皎乃昉字之误)

道世(字玄晖,即《法苑珠林》作者,《宋僧传》有传。自此以下非必即为笔受者)

法宝(《宋僧传》有传)

圆测(《宋僧传》有传)

顺璟(《宋僧传》有传)

彦悰(《宋僧传》有传)

元晓(《宋僧传)有传)

宗哲(《宋僧传》有传)

怀素(《宋僧传》有传)

利涉(《宋僧传》有传)

玄应(详场证义者,撰《音义》;《东域录》谓作有《摄论》、《中边》、《入正理》等疏)

神昉

明觉(见《因明注解立破义图序》中)

文备(《东域录》谓有《瑜伽》、《掌珍》二疏,《理门》、《疏》及《钞》、《注释》,及《十因四缘五果章》、《成业论记》等)

玄范(《东域录》载有《摄论》、《杂集》、《中边》、《理门》、《入正理》、《法华经》、《无垢称经》、《解深密经》等八部疏)

神廓(《东域录》谓奘师门人,撰有《摄论》、《所缘缘论》等疏)

净眼(《东域录》谓亦奘师门人,有《入正理论疏》等)

法相宗因奘师开基,继承者首推窥基、圆测。二人中尤以基公为最有名,其影响亦最大。窥基生于唐太宗贞观五年,俗姓尉迟氏,父讳宗,而鄂国公尉迟敬德其伯父也。据其碑文、塔铭及其他较早记载,均言师讳基,而未言窥基,《开元录》始有窥基名。师字洪道,然洪亦作弘。(详见佐伯良谦《慈恩大师传》)九岁丁艰,至年十七遂预缁林,时为贞观二十二年。(见《枢要》)盖玄奘法师见而敬之,乃请于鄂国公。鄂公奏报,遂得特降恩旨,舍家从释,亲从奘师剃落,作《出家箴》。初居弘福寺(《宋僧传》作广福),后随师移居慈恩寺。参与译场,记奘师之言至勤尽。造疏可百本,后世有百疏论主之称。奘师卒后,行化河东,并谒五台(见《古清凉传》),深为道俗所钦服。天子(高宗或曰玄宗)为作《画赞》。基师于永淳元年(公元682年)壬午十一月十三日卒于慈恩寺,年五十一。其著作之知名者四十八部,现存在二十八部,其目列下:

《无垢称经疏》 六卷,现存四卷

《法华经略记》 一卷

《妙法莲华经玄赞》 十卷,现存

《法华音训》 一卷

《法华为为章》 一卷,现存

《法华经文科》 一卷

《般若心经幽赞》 二卷,现存

《般若心经略赞》 一卷

《大般若理趣分述赞》 三卷,现存

《金刚般若述赞》 二卷,现存

《金刚般若玄记》 一卷(据《东域录》记,此无著《金刚般若论》疏也)

《金刚般若经论会释》 三卷,现存

《药师经疏》 一卷

《十手经疏》 三卷(或曰二卷)

《六门陀罗尼经疏》 一卷

《观无量寿经疏》 一卷

《阿弥陀经疏》 一卷,现存

《阿弥陀经通赞》 二卷,现存者三卷

《胜鬘经述记》 一卷,现存二卷本

《弥勒上生经疏》(又名《瑞应疏》) 二卷,现存

《弥勒下生成佛经疏》 一卷

《天请问经疏》 一卷,现存敦煌本

《摄大乘论抄》 十卷

《辩中边论述记》 三卷,现存

《百法论玄赞》 一卷,现存

《百法明门论决颂》 一卷

《观所缘缘论疏》 一卷

《杂集论述记》(又曰《对法钞》) 十卷,现存

《瑜伽略纂》 十六卷,现存

《瑜伽论劫章颂》 一卷,现存

《二十唯识论述记》 二卷,现存

《成唯识论述记》 二十卷,现存

《成唯识论掌中枢要》 四卷,现存

《成唯识论料简》(又曰《唯识开发》) 二卷,现存

《成唯识论别抄》 十卷,现存一、五、九、十共四卷

《因明入正理论疏》 六卷,现存

《因明正理门论过类记》 一卷(《义天录》著录)

《婆沙论钞》 卷数不明

《俱舍论疏》(亦名钞) 十卷

《异部宗轮论述记》 一卷,现存

《大乘法苑义林章》 七卷,现存

《二十七贤圣章》 一卷

《见道章》 一卷

《西方要决释疑通规》 一卷,现存

《弥陀通赞示西方要义》 一卷,现存

《西方正法藏受菩萨戒法》 一卷

《出家箴》,现存

《胜论十句义章》 一卷

此中《阿弥陀经通赞》,经日人望月信亨之研究,断为伪作;而《阿弥陀经疏》、《西方要决释疑通规》及《金刚经述赞》,亦经日人境野黄洋考证,并非基师所撰,皆为确论。

窥基章疏以属于唯识者最多,此可见其宗旨所在,而《成唯识论掌中枢要》详记其事。盖《成唯识论》者系世亲《唯识三十颂》之释,总十家之言糅合而成。十家者,护法、德慧、安慧、亲胜、难陀、净月、火辨、胜友、胜子、智月也。“初功之际,十释别翻(谓分别译十家释,不主糅合)。昉、尚、光、基,四人同受,润饰、执笔,检文、纂义。既为令范,务各有司。”(《枢要》)此似分译十释时,神昉润文,嘉尚笔受,普光检文(检勘),窥基纂义(证义)。但数日后,基师求退。奘师固问之,基乃请参糅十释,并谓:“况群圣制作,各驰誉于五天。虽文具传于贝叶,而义不备于一本。情见各异,禀者无依。况时渐人浇,命促惠舛。讨支离而颇究,揽初旨而难宣。请错综群言,以为一本。揩定真谬,权衡盛则。”玄奘久乃许之,并“理遣三贤,独授庸拙”。(均见《枢要》)《开元录》著录《成唯识论》,亦载笔受者为窥基也,译时在显庆四年。在此年以前,普光曾为笔受二十五次,嘉尚亦三次,而窥基未尝执笔受之役。而此以后,玄奘译书十一部,而基任笔受四次,可见窥基得玄奘之重视即在此年,且亦或因译《成唯识论》之著功绩也。

《宋高僧传》卷四《窥基传》载译此论时,窥基不愿四人分职,请一人独任其事。此自系误解《枢要》之本。《宋僧传》又谓译时圆测以金赂门侍,潜听得其义,后乃造疏先讲。窥基憾之,玄奘乃授因明以慰之云云。此自是附会。盖第一,因明二论,早均译讫。①在永徽六年(即显庆四年之前五年),吕才作《因明注解立破义图》,张之通衢,论其长短。夫因明早已流行,即非佛之徒亦晓其义,何即得谓圆测不知因明?因明既非新行,又非窥基独得之秘,授此慰之,亦觉毫无意义。如有顺璟者,玄奘弟子,亦最善因明,即可知。第二,赂金潜听事,稚气可笑。况《枢要》所言,玄奘采用基言之后,“理遣三贤,独授庸拙”,显只谓仅以基为笔受,基亦未尝以此为其独得之秘也。《宋僧传》又谓玄奘为基讲《瑜伽论》,圆测亦窃听。夫瑜伽、唯识,奘师之所弘通,贞观二十一年(公元647年)玄奘曾为太宗讲瑜伽大意,②固无由阴授何人也。第三,沈玄明《成唯识论后序》先叙述玄奘糅兹十释,四千五百颂,汇聚群分,各遵其本,合成一部,勒成十卷。次述及基,谓“缩其纲领,甄其品第,兼撰义疏,传之后学”,亦无涉及圆测之事。且似造疏以窥基为最早也。

此种传说必因窥基、圆测二师立说不同,其徒乃互相攻击,基师之徒乃引《枢要》之言,而有此附会。圆测讳文雅,圆测其字也,新罗国王之孙。(此据塔铭)约生于隋炀帝大业八年,即长于窥基二十岁。初请业于常、辩二法师。贞观中出家,广览《毗昙》、《成实》、《俱舍》、《婆沙》等论,暨古今章疏,后从玄奘为弟子,造疏亦多,天后时参与各译场,住西明寺。曾讲《成唯识论》,并讲《华严经》未终而卒,时为万岁通天元年,春秋八十四。(上均宋复《塔铭》)其著作现知名者一十四部,现有三部,列其目于下:

《唯识论疏》 十卷,《塔铭》著录,下同

《解深密经疏》 十卷,现有敦煌写本

《仁王经疏》 三卷,现存

《金刚般若疏》 卷数不明

《观所缘缘论疏》 《东域录》谓为二卷

《无量义经疏》 《东域录》作三卷

《般若心经赞》 一卷,现存;《塔铭》及《东域录》均著录;《般若心经疏》,不知即系此否

《成唯识论别章》 三卷,《义天录》著录,但《塔铭》不载,下同

《二十唯识论疏》 二卷,《东域录》著录,下同

《百法论疏》 一卷

《广百论疏》 十卷

《因明正理门论疏》 二卷

《六十二见章》 三卷(或作一卷)

《阿弥陀经疏》 一卷

唯识一宗既分基、测二家,而俱舍之学则大者有光、宝两说。盖无著、世亲之教,来中国者可分三系:一、法相宗,以《瑜伽师地论》为本。真谛传之甚略,至玄奘而光大。现存窥基之《瑜伽师地论略纂》及遁伦之《瑜伽论记》。二、唯识学,先有地论行于北,复有摄论行于南。(详《汉魏两晋南北朝佛教史》中)至玄奘而精弘,窥基、圆测充为上首。《瑜伽》乃无著所记,《唯识》乃世亲之书,二者相依,实一宗义。三、俱舍学,此则非属法相宗义。然因根源世亲之《俱舍颂》,且为法相学之先河。真谛、玄奘均译有《俱舍论》。普光者,奘师之弟子。奘所译一千余卷,其十之七八系光笔受,著有《俱舍论记》,即世所谓《光记》。光又有《俱舍论法宗原》一卷,《百法论疏》一卷,《华严疏》十二卷。《宋僧传》谓玄奘秘密授光多是记忆西印萨婆多师口义。据《光记》之博洽必得甚多口传之古义。但《光记》开卷即有“显无朋党,以德召人”之言,则密授之言,想亦妄也。法宝者,亦奘师之神足,著有《俱舍论疏》,世称为《宝疏》。又有《会空有论》一卷,《一乘佛性究竟论》(现存三卷)。后长安年中参与义净译场。光、宝之外又有神泰者,玄奘初译经,太宗征求证义十二大德,其中即有蒲州普救寺沙门神泰,著有《佛地经论疏》四卷,《摄大乘论疏》十卷,《显扬论疏》(缺卷数),《百法论疏》一卷,《掌珍论疏》二卷,《观所缘缘论疏》一卷,《因明入正理论疏》二卷,《理门论述记》一卷(现存),《药师本愿经疏》一卷等。又撰《俱舍论疏》,《光记》及宝、泰二疏各三十卷,现存七卷,此之谓《俱舍》三家焉。

因明源出外道,后佛家亦精研之。无著、世亲之因明,中国少传,玄奘译因明二论,均陈那学。陈那,因明之最大师,且为法相名家。其改造因明,实得力于法相学。玄奘大师传瑜伽、唯识、俱舍,复盛言因明。窥基作《因明入正理论疏》,世号“大疏”。神泰、靖迈、明觉、元晓、圆测、玄应、玄范、利涉、净眼等均著有因明章疏。新罗顺璟深通此学,曾立“决定相违不定量”义。吕才《立破义图序》,谓玄奘以因明乃众妙之门,特先译出。神泰、靖迈、明觉等,各录所闻,为之义疏。而栖玄法师复写一通,以遣吕才。吕才反复批阅,复阅三家义疏,遂作一书曰《因明注解立破义图》,且附以图,多评斥三家说。此书引起慧立、明浚、博士柳宣之反复致书,吕才遂奏其事。高宗召玄奘与吕定对,吕词屈谢而退,实此学一佳话。

玄奘弟子元晓,新罗人,航海来华,就教三藏。其学当与圆测同其风趣,著述极富,可知者约四十余部(见《东域录》、《义天录》),所涉甚广,现存者有十七部。其于唯识、瑜伽、因明均有章疏,且有三论著述及净土经类之章疏,又有《华严》、《起信》等章疏多种。晓原与同国人义湘偕来,义湘受学于华严宗大师智俨,元晓者当亦与华严宗有关系之人也。

《枢要》有“昉、尚、光、基,四人同受”之语,此自指译《成唯识论》时事。后世误传玄奘弟子中,以昉、尚、光、基并称。实则圆测、神泰等地位,或出神昉、嘉尚之上。神昉之事迹不详,原住法海寺,为奉诏充证义大德之一,著有《十轮经钞》,确与三阶教有关。现存昉之《十轮经序》,亦有三阶教口吻。法相宗人,因何而生此交涉,殊不可解。但昉颇有著述,似非浅学者流,兹列其书见于《东域录》等目者于下:

《成唯识论要集》十卷或十三卷(藏俊《法相宗章疏录》作“文义记”)

《成唯识论记》 一卷

《种姓差别集》 三卷

《十轮经钞》 三卷或二卷(另有疏想即此)

嘉尚据《宋高僧传》言研《瑜伽师地》、《佛地》、《成唯识》等论,深得义趣。随奘师译《大般若经》,充证义缀文,及三藏有疾,命造译经目录。天后时亦参与译场。《僧传》并谓其著述疏钞出杂集、义门夥多,然各家亦似来著录。

玄奘门下有靖迈者,简州福聚寺僧也。先奉诏在弘福寺充证义,后在玉华宫等处助译,盖亦一时名僧也。其现存著作有《译经图记》四卷。日本诸录中尝著录其所撰述有十二部:

《金刚般若经疏》 七卷(平祚《法相宗章疏录》作“《能断金刚般若疏》二卷”)

《般若心经疏》 一卷

《十轮经疏》 八卷

《称赞净土经疏》 一卷

《菩萨藏经疏》 七卷(《法相宗章疏录》作“十卷”)

《胜鬘经疏》 一卷

《弥勒成佛经疏》 一卷

《药师本愿经疏》 一卷

《天请问经疏》 一卷

《佛地经论疏》 六卷

《掌珍论疏》 二卷

《因明入正理论疏》 一卷

法相学在窥基、圆测后,一时颇盛。窥基弟子有淄州慧沼,住大云寺,菩提流志译《大宝积经》推为证义,亦参与义净译场。圆测有弟子道证,作《成唯识论要集》十四卷(已佚)。淄州慧沼著《成唯识论了义灯》(现存),常驳西明(圆测)及道证之说。而新罗太贤作《成唯识论学记》(八卷),亦有圆测之说。道证著《中边论疏》、《理门论疏》及《钞》、《入正理论疏》。慧沼著述各家目录著录共十九部,其目如下:

《金光明最胜王经疏》 十卷

以下现存

《十一面经义疏》 一卷

《法华经玄赞义决》 一卷

《成唯识论了义灯》 七卷

《因明入正理论义纂要》 一卷

《因明义断》 一卷

《入正理论续疏》 二卷

《能显中边慧日论》 四卷

《劝发菩提心集》 三卷

《法苑义林章补阙章》 八卷

《金刚般若经疏》 二卷

以下已佚

《仁王经疏》 一卷

《温室经疏》 一卷

《法华经赞要》 一卷

《法华经略赞》 五卷

《涅槃经义记》 十卷

《涅槃经科文》 一卷

《发菩提心论疏》 三卷

《因明论略纂》 四卷(《东域录》云可疑)

有慈恩寺沙门义忠者,原为慧沼弟子,闻长安窥基新造章疏,门生填委,声振天下,乃偕往学。未五年,通二经五论,由兹开讲,弟子繁多。著《成唯识论纂要》、《成唯识论钞》三十卷,《法华经钞》二十卷,《无垢经钞》二十卷,《百法论疏》等。(详《宋高僧传》)慧沼弟子又有道邑、道献,邑作《成唯识义蕴》五卷,现存。又有朴扬智周者,亦传为沼之门人,著述颇多,目列于下:

《法华经摄释》 四卷,已佚

《梵网经疏》 五卷,现存,下同

《瑜伽论疏》 四十卷

《成唯识论演秘》 十四卷

《成唯识论了义灯记》 二卷

《成唯识论枢要记》 二卷

《因明入正理论前记》 三卷

《因明入正理论后记》 三卷

《因明入正理论略记》 一卷,已佚

《法苑义林章抉择记》 四卷,现存

沙门如理谓系慧沼或智周弟子,作《成唯识论义演》及《演秘释》各五卷。智周、如理约在唐玄宗时,同时有道氤者,于洛京福先寺大论场登首座,讲《瑜伽》、《唯识》、《因明》、《百法》等论,竖立大义六科,敌论诸师茫然屈伏,著述中有《唯识疏》六卷。其后法相几寂然无闻。唐之末运,宗密著有《唯识疏钞》,端甫传唯识于安国寺素法师,二人均名僧,惟非纯为法相学者也。至五代时,彦晖讲《因明》、《百法》,著有《因明滑台钞》;归屿通《唯识》、《因明》等论;虚受有《唯识》、《百法》义章;继伦亦通唯识、因明,但此皆零星事实,不过知其时法相之学未全失坠耳。

俱舍之研究,光、宝、泰三家以后,有圆晖,《宋高僧传》谓其关辅之间,声名藉甚,精研性相,善达诸宗,幼于俱舍一门,最为锐意。因礼部侍郎贾曾及圣善寺怀远律师之请,作《俱舍论颂疏》三十卷(现存,贾曾作序)。据《僧传》言光、宝之后,晖公间出,两河间,二京道,江表燕齐楚蜀盛行晖疏。同时即有崇廙作《金华钞》,解释晖作。后慧晖作《俱舍论颂疏义钞》六卷,遁麟作《俱舍论颂疏记》二十九卷,均释圆晖之疏,称为《颂疏》之两大释家,现均存。唐宪宗时神清著《俱舍义钞》数卷。又有玄约者或唐末时人,讲律及《俱舍》四十余遍,著疏亦名《金华钞》(二十卷)。后唐虚受亦曾讲《俱舍论颂疏》,其贾曾序及圆晖自序皆著钞解之。晚唐五代,亦间见研俱舍之人,然其学之不振,当与法相同也。

① 《因明入正理论》,贞观二十一年译;《因明正理门论》,贞观二十三年译。

② 此据慧立《慈恩寺三藏法师传》卷六;《续传》作“二十二年”,又宋、元、明三本作“二十五年”,当误。

![]()