《华严经》相传梵本有十万偈。中国译本大部有二:一、晋译《华严》,有六十卷,谓仅三万六千偈;二、唐译八十卷《华严》,亦只出四万五千偈。六十《华严》分八会,八十《华严》分九会,其比较约如下列:

六十《华严》

寂灭道场会(四卷、二品)

普光法堂会(四卷、六品)

忉利天会(三卷、六品)

夜摩天宫会(三卷、四品)

兜率天宫会(三卷、三品)

他化自在天宫会(十四卷、十一品)

普光法堂重会(八卷、一品)

给孤独园会(十六卷、一品)

八十《华严》

普提场中说(十一卷、六品)

普光明殿说(四卷、六品)

忉利天宫说(三卷、六品)

夜摩天宫说(三卷、六品)

兜率天宫说(十二卷、三品)

他化自在天宫说(六卷、一品)

普光明殿说(十三卷、十一品)

普光明殿说(七卷、一品)

给孤独园说(二十一卷,一品)

六十《华严》未出世以前即已有大本中别生经之译出,惟尚未见《华严经》之名。六十卷本既翻译,始有《华严经》之研究。

六十《华严》出世之前,后汉支娄迦谶译有《兜沙经》,即第二会中之《如来名号品》也。晋时竺法护曾译《渐备一切智德经》,罗什译《十住经》,即第六会中之《十地品》也。晋僧卫作《十住注》。(《祐录》卷九有序)而竺法护、聂道真、祗多密均译有《十地经》,即罗什之《庄严菩提心经》,亦属于华严之部,或谓即《华严·十住品》。晋道融作《十地义疏》。而晋宋间之善《十地》者有昙斌、法安、僧钟、弘光等。

六十《华严》系佛陀跋多罗在建业译出,于晋义熙十四年三月十一日起首,元熙二年六月十日讫(公元418年至公元420年),译时法业充笔受,著《华严旨归》二卷,沙门昙斌等数百人承敬。(见《华严经传记》)华严研究,滥觞由此。其时慧严、慧观均参译事,二人均罗什弟子。慧观判教以《华严》为顿教。后求那跋多罗来广州,北止建业,又随谯王义宣至荆州,在辛寺讲《华严经》。或在稍后,而北方禅家玄高弟子玄畅至江南。(在其师被害之次年逃亡,即在元嘉二十二年。又一年而有太武法难。)“初《华严》大部,文旨浩博,终古以来,未有宣释。畅乃竭思研寻,提章比句,传进迄今,畅其始也。”乃至刘虬判教为顿、渐二教,亦以《华严》为顿教。而齐文宣王抄《华严》大部为十五卷,设华严斋,并作书记其法会之盛,曰《华严斋记》一卷,可见均重视此经。但自晋至齐,达于梁朝,《华严经》之研究,仍不普广,故周颙有“十住渊弘,世学将殄”之语。(《祐录》卷十一、《抄成实论序》)

自晋至梁,南方固已少有研《华严》者,同时北方此经习者则尤罕闻。惟《华严传》载沙门灵辩顶戴此经入五台山,于熙平元年(公元516年)始造《华严论》,后经魏胡太后请入洛,至神龟三年(公元520年)功毕,成一百卷。(此事完全确否,不可考。惟《古清凉传》所记与此稍异。)又灵辩谓住洛中融觉寺,此寺昙无最亦曾讲此经。(见《洛阳伽蓝记》卷四)其弟子智炬通《华严经》,讲五十余遍,有疏十卷。(见《华严传》卷二)按北魏熙平元年。即南朝梁武帝天监十五年,自六十《华严》译成至此时约将百年,其中北方《华严》之研究几无记载,南方稍多(南方盖其发源地也),然比之《成实》、《涅槃》,实极衰微也。

然在此后,南北之《华严》研究大盛,迨及唐初,遂有本宗之确立。此其故,北方不能不归功于地论学家,而南方之三论学者亦与有力焉。兹请先叙北方情势,次及南方。

《地论》者谓世亲之《十地经论》。《十地经论》者,盖《华严经》第六会中《十地品》之释论也。(晋宋间称“十地”曰“十住”,罗什译之《十住论》盖有谓为即龙树之《十地品释论》。)北魏永平年间(公元508年至公元512年),菩提流支与勒那摩提及佛陀扇多译《十地论》。(详见《汉魏两晋南北朝佛教史》第二十章)三人之中尤以勒那摩提与《华严经》最有关系。盖魏宣武帝曾敕其讲《华严经》,披释开悟,精义每发。(《续僧传》卷一及《内典录》卷四)而其门下慧光为律学大师,地论元匠,亦为华严研究最有关系之人也。(光亦曾受学于佛陀扇多。《义天录》载佛陀三藏《华严指归》二卷。)《华严传》谓光听讲《华严》,深悟精致,研微积虑,探赜索隐,妙尽隅奥,乃当元匠,恒亲讲授。光以为正教之本莫过斯典,作疏四卷。(上述灵辩、昙无最,均约与慧光同时,是否亦受地论家影响,不可考见,故未列入此处。)慧光弟子之知与华严有关者表列于下:

僧范 讲《华严》,并作疏记。

慧顺 讲《华严》,并撰疏。

道凭 讲此经。

昙衍 有疏七卷。

法上 弟子慧远善《华严》,从之学最久。

昙遵 有疏七卷(见《华严传》),其弟子昙迁、智润善《华严》。智正或其枝叶。(说见下)

道云 隋洪遵依嵩山云公习《华严》,遵有疏七卷。此上诸僧均在北方。

安廪 在建业讲《华严》。

凡此均光师最大弟子,其余弟子之有名者,记载虽阙,或无不善此经者。由此时后,北方研究《华严》者极盛。相州灵裕,名僧也,曾作疏及《旨归》合九卷,系道凭弟子。名僧慧休曾负《华严》往就裕学。昙遵弟子昙迁,亦精研《华严》,作《明难品玄解》(此品在第二会中)。洪遵或为道云弟子,亦学斯典。灵幹当即昙衍弟子,志奉《华严》。同时洛阳净土寺有海玉法师,搆华严众,志兴此典,请幹宣讲。隋时北方宿老首推慧远,从光师十大弟子(法上、慧顺等)受戒,后为僧众泰斗(晚住长安),曾作《华严疏》七卷。至隋末,南方嘉祥大师入关,平生亦曾讲《华严》数十遍,撰《华严经游意》一卷。而长安南终南山至相寺有善华严者数人,由此发源而有华严宗焉。(此待后详)此外北方之善此华严者,尚有并州慧觉、颖法师(见《续僧传》卷九《智脱传》中)、净愿、道璨、道贵等,然其师承不明。

同时南方学三论者,常习《华严》。辽东僧朗,《传》谓其《华严》、三论,最所命家。(前此玄畅善《华严》,亦研三论。)摄山僧诠,《续僧传》谓亦曾研《华严》。诠之弟子兴皇法朗亦讲此经。而禅众慧勇讲至二十遍,兴皇弟子江都慧觉亦讲此数。而吉藏、法敏、慧眺均三论宗人而研《华严》者。(又其时常州智琚亦兼研二者)观于三论宗之判教,以《华严》为顿,为根本,此中消息,盖可知矣。又约同时亦起诵读《华严》之风。隋侯白,字君素,作《旌异记》,谓北魏太和初年,代京阉官自惭刑余,不逮人族。奏乞入山修道,有敕许之。乃赍一部《华严》,昼夜读诵,礼悔不息。夏首归山,至六月末,髭须尽生,复丈夫相。遥状奏闻,高祖敬信由来。忽见惊讶,更增常日。于是大代之国,《华严》一经因斯转盛。(此见《续僧传》卷二十八。至唐时,《华严传》、《古清凉传》于此并多附益,谓阉官名刘谦之,入山乃五台,并作《华严论》六百卷。查《内典录》亦引《旌异记》此段,然未言及六百卷《华严论》,且未著录,可见其伪妄。)而魏沙门法建在蜀,志诵《华严》一藏。(《续僧传》卷二十八)北周普圆及弟子普济、普安、北齐慧宝均诵读《华严》,并著神功。《续僧传》且谓宝乐闻《华严》,尝遇一异僧为之诵此经。隋辩才(灵裕弟子)、慧悟、昙义(五台)均讽诵此典。有意求者,顶戴此经三载。隋法念(智炬弟子)、法安、明曜、解脱(上三人均到五台)并转读此经。(以上均见《华严传》卷四)诸人诵读,并显异果。而立华严斋会者始于齐竟陵文宣王,至隋有海玉(见前),而普安亦建大斋大会。唐益州宏法师,志在《华严》,劝士俗、清信等或五十人或六十人为一福社,人各诵《华严》一卷。每十五日,一家设斋。严道场高座,供主升座,余徒复位。各诵其经,毕而方散。(见《华严传》卷五)想其所礼者为卢舍那佛或十方佛。亦且称佛名号,修普贤行,生贤首国,是亦往生说之一种。(唐初道英临终时令诵《华严·贤首偈》,事见《续僧传》卷二十六。)观《高僧传》诵读多为《法华经》,至魏隋之际,乃有读《华严》者,亦始行华严忏法。可见《华严经》对一般民众之势力也。夫南北朝宋到梁朝乃少有读《华严》者,然梁末至唐初南北无论学僧或俗士均愿崇信,宜将有华严宗之成立也。

华严宗固与五台山有关,然其初起在关中之终南山。溯自周武灭法时,长安僧人多避难山中。智诜在蜀游学,会周陵法,因事入关,遂隐终南。普济自佛法沦废,便投太白诸山。有静蔼者于法难将临,携门人四十有余入终南山,东西造二十七寺。可见僧人聚居者不少。又有普安法师姓郭氏,京兆泾阳人,少依普圆禅师(见前),晚投蔼法师(当即静蔼),通明三藏,常业《华严》,读诵禅思,依之标拟,周氏灭法,栖隐于终南山楩梓谷西坡。于时京邑名僧三十余人,避地终南,安均安置密处。自出乞食,不避严诛。蔼原藏义谷杜映世家窑内,安请其到山。又引*(左青右彡)渊(《普安传》作静渊,当误。)同止山野。*(左青右彡)渊者姓赵氏,武功人。常问学于灵裕,即慧光之再传也。曾讲《华严》、《地持》、《涅槃》、《十地》,《华严传》列其名于“讲解”中。屏迹终南,置寺结徒。是曰至相寺。普安常结华严社,甚著神异,而*(左青右彡)渊当以义学著。普安卒于大业五年,年八十,起塔至相寺之侧。*(左青右彡)渊于大业七年在至相寺逝世。而前此有沙门慧藏,为隋朝六大德之一,征入长安,住空观寺。平生习《十地》、《涅槃》等,然独重《华严》。于大业元年卒,葬于至相寺之前。至若法顺、智正、智俨,华严宗之祖师,亦均在终南。(参看下)至唐初有弘智者于大业初住至相寺,卒于永徽六年,亦讲《华严》、《摄论》等。《华严传》谓永淳二年至相寺沙门通贤(亦作道贤,卷四《普济传》之末有“通师云云”即此耶)、居士玄爽、房玄德等(原作寺,误),并业此经,至五台礼文殊,在并州童子寺得灵辩《华严论》本,持至京师,遂缮写流通焉。可见自周末至唐初,终南山为僧人聚居之所,而华严学者亦多,且似以至相寺为中心。

法顺者姓杜,世称为杜顺,雍州万年人。十八出家,事因圣寺僧珍禅师,受持定业。(《佛道论衡》三载有胜光寺僧珍,不知系一人否。)珍造窟于京东阜地号马头,有一犬来为衔土,龛成而死,神声四布,闻于隋祖,窟即因圣寺也。至若杜顺,异迹更多,详见《续僧传》及唐杜殷撰《杜顺和尚行记》(《金石萃编》卷一一四),兹不详述。《僧传》谓太宗仰德,引入禁内,降礼崇敬。(后世传赐号帝心尊者,当无此事。)以贞观十四年卒,年八十四。法顺游化在京南,住义善寺,想常至终南。但法顺号曰神僧,所学为禅业。《华严传》载樊玄智十六舍家于京南,投神僧杜顺禅师习诸胜行,顺即令读诵《华严》为业,劝依此经修普贤行,可见杜顺教人宗旨所在也。

智正者姓白氏,定州安喜人。出家后极精进,慧声遂远。开皇七年与昙迁入关,住胜光寺。①后闻终南山至相寺渊法师(当即*(左青右彡)渊)之高名,往从之,留住二十八年。贞观十三年卒,年八十一。弟子智现等于寺西北凿岩龛之。智现谘承法教,为笔受其所著诸疏者。智正凡讲《华严》、《摄论》、《楞伽》、《胜鬘》、《唯识》等,不纪其遍。②制《华严疏》十卷,余并为钞记(见《续僧传》卷十四)。有弟子灵辩,乃灵幹(见前)之犹子,均研《华严》。幹与昙迁友善,辩尝从迁学。后从智正,专业《华严》。唐时住慈恩寺,卒于龙朔三年。平生讲《华严》四十八遍,作疏十二卷,钞十卷,章三卷(见《华严传》卷三)。道宣为其同时人,赞曰:“扬导《华严》,擅名帝里。”③由此可见杜顺依《华严》以行业,实为禅师;而智正讲授,并作疏,实《华严》之义学僧也。

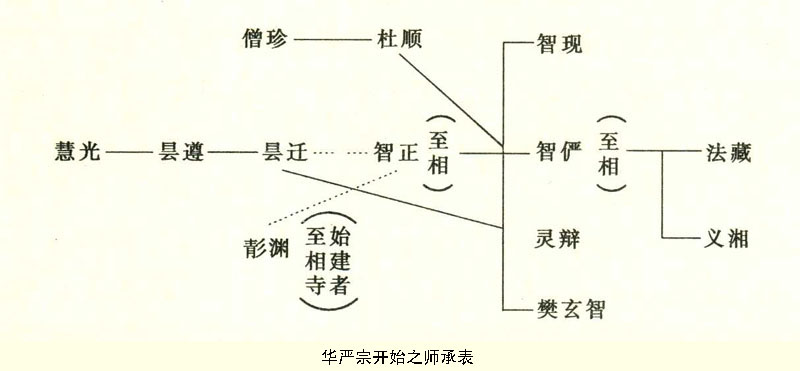

智俨者姓赵氏,天水人。约生于仁寿二年(公元602年),其时杜顺约四十五岁,智正约四十三岁。俨年十二,有神僧杜顺向其父母求之,欣然许诺。顺即以之付上足达法师,住至相寺,令其教诲。后有二梵僧求授以梵文,不日便熟。(智俨之《华严孔目章》曾载《华严梵本同异》)年十四受戒。后学于常、辩二法师。(当即玄奘之师)进具后,听《四分》、《迦延》、《毗昙》、《成实》、《十地》、《地持》、《涅槃》等经论。后于琳法师所广学徵心。④后以法门繁旷,未知何厝,乃至经藏前礼而自立誓,信手取之,得《华严》第一。即于当寺智法师下受听此经。虽阅旧闻,常怀新致。炎凉亟改,未革所疑。乃遍览藏经,讨寻众释。得光统律师(即慧光)文疏,稍开殊轸,谓“别教一乘,无尽缘起。欣然赏会,粗知毛目”。后遇异僧来曰:“汝欲解一乘教义者,其十地中六相之义,慎勿轻也。可一两月间镇摄思之,当自知耳。”言讫忽不见。俨因是穷研,于焉大启。遂立教分宗,制此经疏,时年二十七岁也。后栖遑草泽,不竞当代,及乎暮齿,方屈弘宣。皇储往封沛王,亲为讲主。频命府司优事供给。至唐高宗总章元年卒,年六十七岁。(均见法藏撰之《华严传》卷三)智俨从达、常、辩、琳诸师学,而得《华严》于智正。因慧光之疏,异僧之言,而有大悟。法藏为智俨弟子,其所记应大体可信。此中最可注意者,即俨十二岁从杜顺出家,然未言得《华严》之学于杜顺。且杜顺虽劝人读《华严》,然系禅师,所重不在义学。 (已如前说)智正乃义学沙门,智俨之学师承当推智正。《续僧传》亦谓杜顺弟子至相寺智俨,“幼年奉敬,雅遵余度”,亦未言受《华严》事,与法藏所记实符合。又《续僧传》谓智俨常讲《华严》、《摄论》,此犹似智正为学之风格,而慧光后辈昙迁之学也。(智俨《孔目章》载昙迁之《亡是非论》)世人传华严宗第一祖为帝心尊者杜顺,第二云华尊者智俨,实非必历史事实也。夫谈宗派史,于一人之学,自亦不能过于注重师承,然师承固亦有几分关系。华严宗开始之师承,应如下表:

慧光、昙遵为《地论》学者,昙迁则兼《摄论》,智正则《华严》学者也。至若智俨之师如达、常、辩、琳等,则不知与《华严》有关否,概未列入。然智俨或听法常、僧辩之《摄论》。

世传《华严法界观门》一卷,《五教止观》一卷(亦名《华严经五教分记》现存)均为杜顺所撰。又有《一乘十玄门》一卷(现存)为顺说俨所记。日本僧人目录尚著录有《十门实相观》一卷、《会诸宗别见颂》一卷。然《华严传》详记华严著述,于此均未言及。上说数书是否为杜顺所撰说,实为可疑。《华严传》谓俨有弟子慧晓,又有怀齐(亦作济)、贤首。首实高足,当即法藏。而怀齐则早死。又谓“俨所撰义疏,解诸经论,凡二十余部”。兹据今日所知著录于下:

《大方广佛华严经搜玄分齐通智方轨》十卷,简称《华严搜玄记》,又名《华严略疏》,当即上言之疏,现存

《华严孔目章》四卷,现存

《华严五十问答》二卷,现存

《华严一乘十玄门》一卷,现存,即标为顺说俨记者

《金刚般若经略疏》二卷,现存

《楞伽经注》七卷,现存卷二及卷五等残卷

《华严玄明要决》一卷,《东域录》等著录,已佚

《华严供养十门仪式》一卷,《华严传》著录,已佚

《无性摄论疏》四卷,《义天录》著录,已佚

《大乘起信论义记》一卷,《义天录》著录,已佚

《大乘起信论疏》一卷,《义天录》著录,已佚

《入道禅门秘要》一卷,《义天录》著录,已佚

《华严六相章》一卷,《义天录》著录,已佚

唐初智俨、灵辩均在关中宣弘《华严》,辩居慈恩(或胜光),俨住至相(终南山),其声誉当相将。但智俨弟子有义湘、法藏,前者谓为海东华严初祖,法藏世推为震旦本宗第三祖。智俨之威力可知也。义湘者,俗姓朴,新罗国罗林府人也。慕唐土教宗鼎盛,与元晓法师同志西游,航海在登州登岸。径趋长安终南山智俨三藏所,综习《华严经》,与康藏国师(即法藏)为同学。后复由登州越海归国,大弘斯经,并著章疏。(见《宋僧传》卷四本传,并参见本书第五章。)

法藏,字贤首,原为康居人,故谓姓康。祖自康居来朝,父谧,唐赠左侍中。年甫十六,炼一指于阿育王舍利塔前,以伸供养。后游太白(终南山),闻云华寺俨法师讲《华严经》,往从之。于荣国夫人捐馆时,奉旨剃落,住太原寺,谓其时为咸亨二年(即智俨死后二岁),法师年二十八。(上俱见碑文,详情待考。)而《宋僧传》则谓藏游长安时参与玄奘译场,后因笔受证义润文见识不同而出译场。(此事如确,则在剃落之前。)至天后朝,实叉难陀赍《华严》梵夹至,藏同义净、复礼译出新经。又于义净译场与胜庄、大仪等证义。又常受敕讲,一日为则天讲,后茫然未决,藏乃指镇殿金狮子为喻,因撰义门,径捷易解,号《金狮子章》。藏所著书标名西崇福寺或魏国西寺,均太原寺之改名。然常在荐福寺、云华寺。卒于玄宗先天元年,年七十。相传曾赐号贤首法师,或国一法师云。(法藏事实各处所载错乱,须详考。)

当法藏之时,华严极盛。一有法藏之大弘此教;二有《华严》之传译;三有武则天之提倡。

在垂拱初年(此据《大周录》),中天竺僧日照译《华严·入法界品》一卷(属旧译第八会),译场在魏国西寺(即法藏住寺,又名太原或崇福),《华严传》谓从贤首法师之请也。⑤盖贤首法师先业《华严》,每慨斯经阙而未备,往就日照问之。云赍第八会文,今来至此。贤首遂与三藏对校,请译经文,以补旧阙也。在永昌元年,于阗三藏提云般若译《华严经·不思议佛境界分》,天授二年又译《华严经·修慈分》各一卷。⑥而在天后证圣元年(公元695年)于阗沙门实叉难陀在东都大内大遍空寺,重译其所携来全部《华严经》。天后亲临法座,焕发序文,自运仙毫,首题品名。南印度沙门菩提流志、沙门义净同宣梵本,后付沙门复礼、法藏(即贤首)等于佛授记寺译,至圣历二年功毕,成八十卷。难陀又译《境界经》(即《境界分》)、《普贤所说经》各一卷,均《华严》支流。

《华严传》载天后以永昌元年正月七日夜,敕僧等于玄武北门建立华严高座八会道场,阐扬方广妙典。八日,僧尼等数千人共设斋会,并现神异。天后亲制《听华严诗》并序,文不具录。惟中有“七处八会”之言,系指六十旧本,盖八十新译犹未出世。天后极力奖励此经,其时译《华严》者四人,共六部八十余卷,亦甚盛矣。

法藏之著述极多,其主要之作为《华严探玄记》、《五教章》、《十二门论宗致义记分、《起信论疏》等。其所撰现存者二十三部,知名而已佚者约亦有二十余部。首录其现存者于下列:

《华严经探玄记》 二十卷

《华严经旨归》 一卷,《华严传》著录

《华严经文义纲目》 一卷,同上

《华严策林》 一卷

《华严一乘教义分齐章》 四卷,又称《五教章》或《教分记》。《华严传》著录,作三卷

《华严问答》 二卷

《华严经义海百门》 一卷

《华严游心法界记》 一卷

《华严发菩提心章》 一卷

《华严关脉义记》 一卷

《华严金狮子章》 一卷

《修华严奥旨妄尽还源观》 一卷,世或有谓此杜顺撰,实误

《华严经明法品内立三宝章》 二卷

《华严经普贤观行法门》 一卷

《密严经疏》 四卷

《般若心经略疏》 一卷,《宋僧传》谓此书为时所贵

《入楞伽心玄义》 一卷

《梵网经疏》 六卷

《大乘起信论义记》 七卷

《大乘起信论别记》 五卷

《法界无差别论疏》 一卷

《十二门论宗致义记》 二卷

《华严经传记》 五卷

按崔传曰:藏作“此记未毕而逝。门人慧苑、慧英续之,别加论赞。文极省约,所益无几”云云。但现存书中无“论赞”。崔传又曰:“此书别名《纂灵记》”,并引《纂灵记》曰:“西京华严寺僧千里撰藏公别录”云云,而《广清凉传》引之曰:“古称有寺一百一十”云云,但今传亦均未见此语。《义天录》著录有《华严传记》五卷法藏述,又有《纂灵记》五卷慧苑述,或义天时两书并存,而慧苑于法藏书当有所增删。

《寄海东华严大德书》一卷,《义天录》著录

义天集《圆宗文类》卷二十二收有《贤首国师寄海东书》一通,当即此书。《三国遗事》卷四亦载有此书(不全)。《贤首国师寄海东书》末有法藏寄义湘之著述目录,可参考。又《圆宗文类》所收崔致远《修故终南山至相寺俨和尚报恩社会愿文》中亦言及法藏致书事。

次藏公已佚著作,略述如下:

《华严经略疏》 十二卷

《义天录》著录,并见崔传,系综合新旧经,惟作至《妙严品》而逝,门人宗一、慧苑两续遗稿。

《华严经翻梵语》 一卷

《华严传》著录,注曰:旧经;并见崔传,系钞解晋经中梵语。《贤首国师寄海东书》末之目录中有《翻华严经中梵语》一卷,当即此书。

《华严梵语及音义》 一卷

《华严传》著录,注曰:新经;并见崔传,当系参与译场之所得。

《华严三昧观》 一卷

见崔传及《华严传》,《东域录》等均著录。

《华藏世界观》 一卷

见崔传,《义天录》有《华严世界海观》一卷,当即此书。

《华严玄义章》 一卷

见崔传,《东域录》并著录。又《贤首国师寄海东书》末有“《玄义章》等杂义一卷”之语。

《华严唯识章》 一卷

《东域录》等著录,指《孔目章》中《唯识章》。

《华严佛名》 二卷

《华严传》著录。

《华严菩萨名》 一卷

以上二书见《华严宗章疏录》。《东域录》著录有《华严菩萨名》三卷,注曰:“分为二部,佛名二卷,菩萨名一卷”,并引《华严传》曰:“不知谁所集也。但鸠集阙略,未能备尽,今沙门贤首更广其旧,颇为详悉。”崔传亦云:“藏乃阅载其名,略无遗漏,添成五轴,为世所珍。”

《华严三宝礼》 一卷十首

见《华严传》、《东域录》等著录。

《华严赞礼》 一卷十首

见《华严传》、《东域录》等著录。

《华严三教对辨悬谈》 一卷

《东域录》等著录。

《华严色空观》 一卷

《义天录》著录。

《华严七处九会颂》 一卷

《华严一乘法界图》 一卷

上二书《东域录》著录,而注引南都本云:“私云唐义湘所撰”,待考。

《菩萨戒经疏》见碑文

《因明入正理论疏》 三卷

《东域录》著录,注云:“法藏,未详,可勘。”

《无常经疏》 一卷

《义天录》著录,但不知是否此法藏,待考。

《法华经疏》崔传云:“《法华》或云有疏。”

法藏弟子有慧苑、慧英、宗一等。慧英撰《华严感应传》,现存胡幽贞之删本。宗一续师作成《新华严经疏》二十卷。慧苑为藏上首,著有《华严旋复章》一部,《大乘权实义》二卷,《新经音义》二卷,及《新经刊定记》十六卷(或曰二十卷,系续师未成之疏)。然其后澄观颇指所立义为背其师说,故后人竟不以之列入本宗祖师焉。唐开元时有长者李通玄者,精研此经,立说亦与贤首法师不同。长者事迹所传互异,亦须详考。相传在五台山造论,卒于开元十八年,撰述最多。现存者有《新华严经论》四十卷,《大意叙略》一卷,《决疑论》四卷,《十明论》一卷。

贤首法师后数十年而清凉澄观出世,又大弘华严一宗,后世推尊为第四祖。澄观俗姓夏侯氏,越州山阴人。年十一依宝林寺霈禅师出家,诵《法华经》。十四受戒,后遍游名山,旁求秘藏。乾元中,依润州栖霞寺醴律师,学相部律,于本州从昙一学南山律,诣金陵玄璧法师传关河三论,三论之盛于江表,观之力也。大历中,就瓦棺寺传《起信》、《涅槃》,又于淮南法藏受海东《起信疏义》,却复天竺寺诜法师门温习《华严》大经。天竺法诜者,受斯经于恩贞大师。恩贞不知为何人,据《义天录》,载有《华严刊定记纂释》二十一卷(或十三卷),乃法诜创造,正觉再修,是法诜曾治慧苑之《刊定记》,或亦慧苑之徒欤。大历七年,往剡溪从成都慧量法师复寻三论。十年,就苏州湛然法师习天台止观、《法华》、《维摩》等经疏。又谒牛头山忠师、径山钦师、洛阳无名师咨决南宗禅法,复见慧云禅师了北宗玄理。且翻习经传子史、小学苍雅、天竺悉昙、诸部异执、四围五明、秘咒仪轨,至于篇颂、笔语、书踪一皆博综。多能之性,自天纵之。大历十一年,誓游五台,一一巡礼。又往峨嵋求见普贤。还至五台,住大华严寺,作疏并讲。后唐德宗敦请入京,参与般若译事。般若三藏北天竺人,于贞元十一年译乌荼国王所进《华严经》,成四十卷,是名《四十华严》。但此并非全部,乃八十卷本之第九会(即《入法界品》)。据《贞元录》所载,笔受者圆照,又详定中有“太原府崇福寺沙门澄观”。澄观又奉敕为四十卷造疏,在终南山草堂寺成十卷。在朝深为卿相所敬礼,卒于元和年中,年七十。(此据《宋僧传》)平生广建功德,感应甚多。其著述现存者如下:

《华严经疏》 六十卷

《华严经随疏演义钞》 九十卷

《贞元新译华严经疏》 十卷,又名《华严经行愿品疏》

《华严法界玄镜》 二卷

《华严经略策》 一卷

《新经七处九会颂释章》 一卷

《三圣圆融观门》 一卷

《华严经入法界品十八问答》 一卷

《五蕴观》 一卷

澄观之学深接禅法,至其弟子宗密而华严与禅二宗乃尤近。宗密禅师世称圭峰大师,推为华严第五祖。禅师姓何氏,果州西充县人。元和二年从遂州圆禅师出家。圆之师为荆南张,张之师为磁州如,而如之师为荷泽大师神会,即慧能之龙象也。故密所传为荷泽禅。又进具于拯律师。寻谒荆南张,洛阳照。末见上都华严澄观。自后学成,著书九十余卷。(此据碑铭,《宋僧传》则谓有二百许卷)住圭峰附近草堂寺(据《原人论序》,寺在圭山之北,即澄观造疏之所耶)。生于建中元年(公元780年),卒于会昌元年(公元841年),年六十二。裴休为作碑铭,谓其于达摩为十一世,盖视其为禅宗大师也。宗密著述重要者列于下:

《金刚经疏论纂要》 二卷

《华严经行愿品别行疏钞》 六卷

《注华严法界观门》 一卷

《圆觉经大疏》 十二卷

《圆觉经大疏释义钞》 十三卷

《圆觉经略疏》 四卷

《盂兰盆经疏》 二卷

《华严原人论》 一卷

《禅源诸诠集都序》 四卷,即下述《禅藏》之序

《禅门师资承袭图》 一卷,裴休问宗密答

以上均存。

据《宋僧传》,谓宗密尚有《涅槃》、《起信》、《唯识》等疏钞及《四分律疏》等等。盖宗密不但合华严于禅,且复有会宗之意。尝集禅源诸诠为《禅藏》,而都序之,其旨见于裴休之序。裴序曰:

圭峰禅师集禅源诸诠为《禅藏》,而都序之,河东裴休曰:未曾有也。自如来现世,随机立教。菩萨间生,据病指药。故一代时教,开深浅之三门;一真净心,演性相之别法。马、龙二士,皆弘调御之说,而空性异宗。能、秀二师,俱传达摩之心,而顿渐殊禀。荷泽直指知见,江西一切皆真。天台专依三观,牛头无有一法。其他空有相破,真妄相收,反夺顺取,密指显说,故天竺中夏其宗实繁。良以病有千源,药生多品;投机随器,不得一同。虽俱为证悟之门,尽是正真之道,而诸宗门下通少局多,故数十年来师法益坏。以承禀为户牖,各自开张。以经论为干戈,互相攻击。情随函矢而迁变,法逐人我以高低。是非纷挐,莫能辨析。则向者世尊菩萨诸方教宗,适足以起诤后人,增烦恼病,何利益之有哉!圭峰大师久而叹曰:吾丁此时,不可以默矣。于是以如来三种教义,印禅宗三种法门。融瓶盘钗钏为一金,搅酥酪醍醐为一味。振纲领而举者皆顺,据会要而来者同趋。尚恐当者之难明也,又复直示宗源之本末。真妄之和合,空性之隐显,法义之差殊,顿渐之异同,遮表之回互,权实之深浅,通局之是非,莫不提耳而告之。……若吾师者,捧佛日而委曲回照,疑曀尽除;顺佛心而横亘大悲,穷劫蒙益,则世尊为阐教之主,吾师为会教之人。本末相扶,远近相照,可谓毕一代时教之能事矣。……呜呼后之学者,当取信于佛,无取信于人;当取证于本法,无取证于末习。能如是,则不孤圭峰劬劳之德矣。

宗密所集《禅藏》,当甚浩繁,其于会教功用,实如裴休所称谓具“劬劳之德”也。

宗密死后四年,而有会昌法难,华严宗亦中断。至宋初,有长水子璇及晋水净源,谓为此宗之再兴焉。

① 《续僧传》误作“开皇十年”。按,此即征召六大德入关事。昙迁为六大德之一。当时并诏大德各选高足十人相从。据此,智正或即昙迁之弟子。《续僧传》卷二十六《智隐传》曰:“智隐……即华严藏公之弟子也。……开皇七年,敕召大德,与藏入京住大兴善”,即可证也。迁虽以《摄论》称,然亦地论慧光之枝叶也。

② 智正之学当授之于昙迁。迁先讲唯识,继弘《摄论》,又讲《楞伽》、《起信》、《如实》等论。撰《摄论疏》十卷,又撰《楞伽》、《起信》、《唯识》、《如实》等疏,《九识》、《四明》等章,《华严明难品玄解》,总二十余卷。

③ 见《续僧传》卷十四。据言辩住胜光寺,或在住慈恩寺以前。又《华严传》谓樊玄智后服膺终南山整法师,当即智正。

④ 按*(左青右彡)渊有弟子法琳;又有弘法寺静琳,亦习《华严》;而唐护法沙门法琳,隋末居终南山龙田寺,此法琳不知是何人。

⑤ 此贤首法师当即法藏。按《华严传》本称为法藏所撰,似不应自称法师。而《智俨传》中,则更赞贤首弘转法轮,更不可解。查崔致远《法藏和尚传》谓《华严传》藏撰之未成而卒,其弟子继之。则记贤首法师云云,或出其弟子之手也。

⑥ 《华严经·修慈分》翻译时间,《华严传》作“载初年”,此据《大周录》。

![]()