用彤先生与胡适先生关于中国佛教史的通信

适之先生:

前经《现代评论》增刊中见尊作《菩提达磨》,至为钦佩。兹寄上旧稿一段,系于前年冬日在津所草就。其时手下书极少,所作误略至多,今亦不加修正。盖闻台端不久将发表禅宗史之全部,未见尊书,不能再妄下笔。先生大作如有副稿,能寄令先睹,则无任欣感。

达磨“四行”,非大小乘各种禅观之说。语气似婆罗门外道,又似《奥义书》中所说。达摩学说,果源于印度何派,甚难断言也。

汤用彤(1928)七月十六日

(录自《胡适全集》第三卷 333页)

附(一):用彤先生1928年7月16日致胡适信所附《中国佛教史略》中的《禅宗》一章:

禅宗自谓教外别传。盖谓灵山会中,如来拈花,迦叶微笑,即是付法。迦叶遂为印度禅宗初祖。秘密相传,以至二十七祖般若多罗授法于菩提达摩。菩提达摩于梁武帝时来华,是为中国禅宗初祖。达摩传慧可,可传僧璨,璨传道信,信传弘忍,忍传慧能。慧能世称为禅宗六祖,与其同学神秀分为南北二宗。此是禅宗定祖说之大略也。

禅宗传灯史自谓据《续法记》、《宝林传》诸书。《续法记》谓为梁宝唱受简文帝敕撰,根据那连耶舍与万天懿译“七佛及二十八祖事”。(据弘教书院《景德传灯录》)据诸种经录,耶舍译文、宝唱之记,均未载入,而宝唱亦非简文帝时人。所谓《续法记》者,实因唱之《续法轮论》而伪造者也。至于《宝林传》,则唐[贞元时]①朱[金]陵僧智炬所造(十卷,见《北山录注》)。禅宗传法之伪说,具在其中。今其书虽佚,然据宋人所引,则其伪撰之拙,实甚显明也。

今日所存最可据之菩提达摩史迹有二:一为杨衒之《洛阳迦蓝记》所载,一为道宣《续僧传》之《菩提达摩传》。杨衒之约与达摩同时,道宣去之亦不远。而达摩之学说,则有昙琳所记之“入道四行”。此文[存《续藏》中],为道宣引用,知其在唐初以前即有之,应非伪造。兹据此诸书,考定菩提达摩之生平[约略]如下。

菩提达摩者,盖波斯人。历游诸国,至于中华。自言已百五十岁。初在江南,后游嵩洛。在洛阳见永宁寺之壮丽,谓为各国所无,口唱南无,合掌连日。一生随处诲人禅法。北地道育、慧可从之学,达摩为之说四行。其后有人录其言语,流行于世。达摩又尝以《楞伽》授学者。后遇毒卒。(此据《北山录注》,似引《宝林传》。[此传]作者为禅宗人,必不妄[言]②其祖死于非命。事亦见《旧唐书·神秀传》。)

禅宗史传之妄,略举四事以证。一谓秘密相传,不立文字。则不但因有昙琳四行文,已见其妄;而以《楞伽》授学者(禅宗亦承认之),尤可反证。二、《宝林传》谓达摩在东晋时使弟子至华传法,与庐山慧远共出《禅要经》。计其年代,中经百二十岁,非情理所许。即使达摩寿至百五十岁,而《禅要经》为达摩多罗所造,非菩提达摩也。三谓杨衒之素喜佛事,听达摩说法。不知衒之为反对佛教之人,唐初傅奕引之入《高识传》(见《广弘明集》6及7),必不致向达摩卑辞求法。四谓达摩死后,宋云自西域归,于葱岭遇见,则实不见宋云《行记》。盖彼辈因其遇毒死去,附会此事,以示神异,证其非[真可]③毒死者也。

凡此伪史,以情推之,盖皆六祖以后禅宗各派相争之出产品,盖据《唐大证禅师碑》曰:

始自达摩传付慧可,可传僧璨,璨传道信,信传弘忍,忍传大通(即神秀),大通传大照(即普寂),大照传广德,广德传大师(指大证)。……相承如嫡,密付法印。

《唐法如禅师碑》曰:

菩提达摩……传可,可传粲,粲传信,信传忍,忍传如(即法如),当传之不可言者,非曰其人,孰能传哉。

而其时《宝林传》则有弘忍传慧能,并以衣钵为信之记载。盖各宗竞以传统自任,而《宝林传》属于慧能一派(是为南宗,慧能时居宝林寺)。慧能本不识字,故又加秘密相传、不立文字之语。其后慧能之敌派均衰。今日所存之禅宗传灯诸书,因多属宝林余绪,故其所言,恒为南宗张目也。详考太繁,兹不再赘(参考《续僧传》三十五末,《续金石粹编》,《同光塔铭》,宗密《禅门师资承袭图》,《六祖坛经》,神清《北山录·讥异说篇》等)。

达摩禅法教理(楞伽),惠可、道育以后,渐流天下(参考《续僧传》三十五)。传至道信,其徒慧融居牛头山,开牛头宗。而弘忍居黄梅(今湖北县)之东山,遂为东山法门。弘忍之徒党益众,神秀为其上座。师死后,神秀为武则天迎入长安,亲加跪礼,闻风来拜者,日至数万。中宗即位,尤加敬礼。及神秀死,中宗令其弟子普寂统其法众,亦为时人所重,终于开元二十七年(公元739年)(上据《旧唐书》)。先是神秀有同学慧能,虽曾受学于弘忍,然后实在南海印宗法师处出家。其道在顿悟见性,绝非达摩“理入行入”之说。以是能之后裔[于]学理、禅行均非所重,而竟以顿悟相夸,语多临机。凡此诸说,虽不必为慧能所自创,然要非达摩之本意也。北宗神秀,称为渐教,吾人虽不知其详,想或仍守达摩之法者欤。

六祖虽创顿门,然其宗实至荷泽始盛。荷泽大师,名神会。年十四至曹溪(慧能所居之地,故能又名曹溪大师)谒慧能,得其法。天宝初(约公元742年)入洛大行禅法。先是两京之间,皆宗神秀。及神会至,渐修之教荡然,普寂之门衰歇,而南北宗之名由是始起。是时普寂、神会各立神秀、慧能为六祖,争端由是多矣(参考宗密《禅门师资承袭图》)。

曹溪弟子有怀让者,世称南岳大师。让有弟子道一(亦号马祖),在肃、代二宗时,居于洪州,大扬让之教旨,于是有洪州宗(亦名江西宗),谓是六祖旁出之法。而神会之徒,遂成荷泽宗焉(见宗密《承袭图》)。洪州一派,至唐末又分为临济、沩仰二宗。④

① 方括内文字似系胡适用毛笔增补的,下同。

② 原为“证”,此系胡适用毛笔所改。

③ 此处原为“非毒可死者”,此系胡适用毛笔所改。

④ 这原是一件油印品。底本影印到此为止。从文意看,下面似还有一段略述临济、沩仰、曹洞、云门、法眼等五宗形成的文字未印出。可参见汤用彤《隋唐佛教史稿》,中华书局1982年版第189页。观于《胡适文集》第31卷,第210~214页。

附(二):胡适1928年7月21日复用彤先生信全文:

用彤先生:

七月十六日的手书,已读过了。

《中国佛教史略》中论禅宗一章,大体都很精确,佩服之至。先生谓传法伪史“盖皆六祖以后禅宗各派相争之出产品”,此与鄙见完全相同。我在巴黎、伦敦发现了一些禅宗争法统的史料,影印带回国,尚未及一一整理。先生若来上海,请来参观。

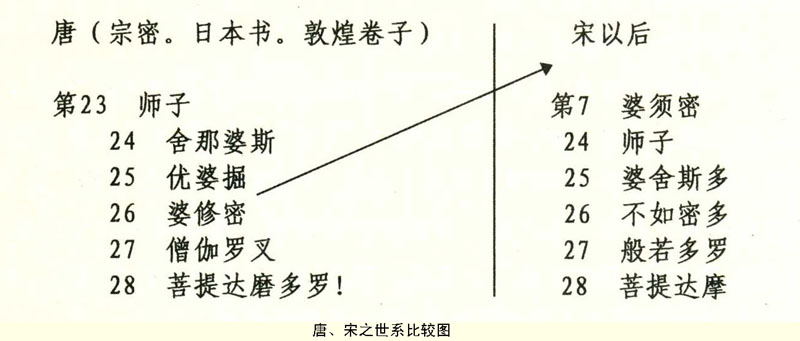

此项史料皆足证明禅宗法统至八世纪之末尚无定论,与我数年前所作《二十八祖考》完全相印证。但九世纪禅宗所认之二十八祖,与宋僧契嵩以后所认之二十八祖又多不相同,尤其是师子以下的四人。其作伪之迹显然,其中有许多笑柄,去年我在科学社年会讲演,曾略述之。

我的《禅宗史》稿本尚未写定,大部分须改作,拟于今夏稍凉时动手改作。有所成就,当寄呈乞正。

今将我的大纲略述于此,不能详也。

(一)禅有印度禅,有中国禅。自《安般经》以至于达摩多罗《禅经》,皆是印度之禅。天台一派,《续僧传》列入“习禅”一门,其人皆承袭印度禅,而略加修正,“止观”即旧禅法的两个阶级,天台始以为禅之要旨。故天台是过渡时期。达摩一宗亦是一种过渡时期的禅。此项半中半印的禅,盛行于陈、隋之间,隋时尤盛行。至唐之慧能、道一,才可说是中国禅。中国禅之中,道家自然主义的成分最多,道一是最好代表。

(二)菩提达摩一宗在当时名为楞伽宗。其传法系统见于道宣《续僧传·感通门》之《法冲传》中。巴黎、伦敦有敦煌本《楞伽师资记》,是此宗的重要史料。

(三)“顿悟”之说起源甚早。《僧传》与《续僧传》中可以寻得许多线索。

(四)慧能在当日确有革命之功;现发现敦煌本《坛经》,我有影本,可以考见他的思想。

(五)慧能在当时并不出名,其人不过南方一派的大师而已。至神会北上,与正统派挑战,自称正统,并说其师有传衣为信,于是始有法统之争。北宗神秀已死,死无对证,而神会之才辩又足以夺人,故北宗的权威大摇动,不得已乃出于压迫的手段,故有卢奕的弹劾。神会放逐三次,名声更大。安史乱后,北宗遂倒,神会遂成第七祖。

(六)神会著作散失,我在巴黎发现两卷他的语录,最可宝贵。又在伦敦发现他的《显宗记》古本。

(七)八世纪下半,各派争造法统伪史,其多不可胜记。有七世说(楞伽宗,北宗),有十三世说(神会最早之语录),有二十四世说,二十五世说,……二十八及二十九世说,甚至有五十世说(《白香集·传法堂碑》)。杂见于《全唐文》,及敦煌残卷中。

(八)《续法记》、《宝林传》皆当时法统伪史的一部分。

(九)唐代所出传法之说的根据为(1)达摩多罗《禅经》序,(2)《付法藏传》。师子以下之诸人则出于捏造,无所依据。

(十)故宋僧契嵩出而修正之,有“正宗”、“定祖”的大议论,其说以僧祐《出三藏记集》为据,后来竟为正统的法统说。今比较唐、宋之世系如下:

(十一)八世纪下半至九世纪上半的禅宗派别,应以宗密《圆觉大疏抄》卷三之下及《禅源诸诠集都序》所述为最可信的史料。《大疏》分七家,《都序》分十室,我们向来不很了解,今在敦煌发现新史料之中,有许多史料可补充,于是十室之中可得七八了。

你所引的《北山录》作者神清即出于七家之一——金和尚——其世系如下:

弘忍——智诜——处寂——无相(金和尚)——神清。

他出于北宗,故多掊击当时的伪法统史。

(十二)南宗成为正宗之后,北宗门下又多捏造世系,自附于正统。故保唐寺一派(七家之一),本出于金和尚门下,也自附于南宗。马祖、道一也出于金和尚门下,因为有怀让的关系,遂成为南宗宗子了!

(十三)神会一派不久便衰歇。道一门下不久成为正统。“中国禅”至此始完全成立。

以上略述纲要,似乎能成一个有线索的故事了。材料太多,一时不及整理。将来也许有随时更动之处。所以先写呈此纲领者,正欲得先生的指示教正耳。千万请勿吝珠玉为盼。

又《付法藏传》之为伪作,自不待言,但其书作于何时,亦有考证之价值。鄙意此书是天台一派造出的,其内容引见智者之《摩诃止观》,及湛然之《止观辅行传弘决》等书。故自迦叶至师子之世系,本是天台一派所认之世系,后来乃被“南宗”攘为宗谱。此意不知有当否,也请指教。

又来书疑达摩四行说“似婆罗门外道,又似《奥义书》中所说”,此意似不误。杨衒之说达摩是波斯胡,道宣说他是南天竺婆罗门种。他又提倡《楞伽经》,此经是南方佛教徒所造无疑,“大乘入楞伽”似是史实。大概佛教行到南天竺与锡兰,与外道教义结合,成此新经,达摩即是此南方新佛教的产儿。

印度之“南宗”后来竟成中国之“南宗”,也是有趣的偶合。

胡适敬上 十七,七,廿一

(录自《胡适全集》第31卷,第216~219页)

适之先生:

昨接手示,并承宠召,甚感!私立学校较官立者安静,所开示功课亦符所愿研求者,至于薪少更非吾辈所当计及,但年来彤因研究佛教史需多书参阅,家贫不能购书,只得乞灵于图书馆。中国公学书少,研究当多困难。盛意只可辞谢,甚歉!甚歉!

尊处既预备购《大正大藏》,则《续藏》似可不需,有款侭可购《大日本佛教全书》,或收集唐宋时日僧述作,不知尊意如何?

《辅行》第一之一谓禅有明、最、嵩、就、监(或鉴)、慧、文(慧文)、思(慧思)、顗(智者)等九家,未列入佛陀与达磨,想均以其非中国禅也。彤或不日赴沪,届时当晋谒,并闻。

此颂教安!

汤用彤上(1928)八月十日

(录自《胡适遗稿及秘藏书信》第36册,黄山书社,1994年12月出版)

适之先生:

接读手示,承详为于示,虽未见大著,所得已不少,至为感荷!尤望全书早日脱稿,俾得先睹为快。

六朝顿悟之说,历史上是否有事实(或暗示)证明南能确与之有关系,在学说上如道生精善涅槃,倡顿悟说,与南宗关系似有线索可寻,因南宗学说固与涅槃有关合也。

神秀学说据张说碑文似尚为达磨之旧,慧能与同师(?)弘忍,何以突行革命,其渊源大堪研究(弘忍是否亦为中国化之佛学家),先生于此想有甚深之发明。

梁至唐初为中国佛教渐熟时期,即以禅论,《辅行》已举九家,此过渡时期诸说亟宜比较,以见中国佛学之演进。敦煌卷册于此有供献否(或者敦煌藏书时,关于此项材料已所存甚少)。

二甘露门是六朝前禅之主体,止观已是“定慧双修”之说法,亦复禅之本义。至若慧能以后之说,则实不应冒充为禅了。

《付法藏传》自然可疑为伪书,但私意向以为此系北魏人伪造书之一。其时佛道之争极烈,每有指佛教全为奸人伪造者(如太武帝诏书中已言此),或此即曇曜等伪造此书以塞反对者之口。如谓此为天台宗独造,实不易明其用意所在。但先生举出智者等书所引诸书,此时手下无可查考,容异日查明再说。

上列诸端,姑妄写出,祈明教。胜之到沪乞促其来宁一游。

汤用彤上(1929)二月二十七日

(录自《胡适遗稿及秘藏书信》第36册,黄山书社,1994年12月出版)

适之先生:

前承惠赠《荷泽遗集》一册,多日因诸书扰攘,未得全读,昨晚复全读一过,尊作传跋妙解重重,至为钦佩。同时又读武大季刊中《坛经考》,亟以未得睹全豹为憾。

前闻宗白华兄言,大著《中国哲学史大纲》一册现已印出,亦深望能以一册见赐。此次所印闻非卖品,然如存余尚多,能赐中大图书馆一本,俾后学得以观览,则更幸甚。专此顺颂

道安!

尊寓街道中国名称弟已忘却,故信面不得不写英文。

弟汤用彤顿首(1929)六月二十九日

(录自《胡适遗稿及秘藏书信》第36册,黄山书社,1994年12月出版)

适之先生:

承真如兄携来尊著,甚佩。

襄楷以后,汉晋间引用《四十二章经》者似有下列数处:

(一)《牟子》有三条,其一有疑问。

(二)康僧会《安般守意经序》,祐录六。

(三)《法句经序》,祐录六。

(四)道安《十二门经序》引用革囊众秽一章,但有疑问。

(五)郗超《奉法要》、《弘明集》人命有几间一章。

郗超所引与现行丽本不同。两相比较,丽本文较朴质(中称佛教为道)。郗超所引或堪称为“文义允正,辞旨可观”(中称佛不用道字)。故弟现意,不但江南有二本流行已有确证,而且现行之本是否实为吴时译,尚为疑问也。弟于此尚踌躇未决,希兄有以教之也。匆此顺颂

教祺

弟彤顿首(1933)十二月二十三日

(录自《胡适全集》第32卷,第245页)

适之先生:

承示《五方便门》,归途在洋车上略一翻,即得很有趣的一条。原文有一段略曰:“什么是八风?答:利衰毁誉称机苦乐。问:几违几顺?答:四违四顺。”按达磨入道四行中有“违顺风静”一句,此文是个好注脚。但其八风之名似不可信。坐禅最重调顺,四大不调,极为不好。风是四大之一。风动则失心(亦为失心疯,亦作疯魔,魔与疯二字均来自佛家),禅家所最忌。达磨四行“违顺风静”,《少室六门》作“喜风不动”,尚得原意;《楞伽师资记》作“喜心不动”,则失原意。不过相传大鉴禅师谓非风动、幡动,而是心自动(陈寅恪先生言,此风动亦即四大之风),则原来《少室六门》之“喜风”变为“喜心”,未始非因时代先后解释之不同也。总而言之,“违顺风静”一语,得《方便门》之文而可以解释,别处似未言及此。而且于此文又见神秀禅师一派采用达磨专门术语,其间关系甚为密切。彤因承示此书,欣有所获,于杂书出,用谢原意。

顺颂晚安!

弟彤上(1934?)四月二日

(录自《胡适遗稿及秘藏书信》第36册,黄山书社,1994年12月出版)

适之先生:

赐示及与赵书往复均谨读悉。尊论《赵碑》“附庸”二字讹为“罽宾”,实扫尽一切猜疑。彤按释道安《西域志》谓罽宾人民悉奉佛,“人及沙门到冬未中(中者中午)前饮少酒”,《僧传》言佛图澄“酒不踰齿”,据此亦可知澄非罽宾沙门也。澄姓帛自为拘夷人。但拘夷行小乘,而澄之弟子似均奉大乘,澄之学问属何宗派及其生地之关系如何,均亦稍有问题。(澄学于罽宾,罽宾亦流行小乘学。)

余君又荪,弟已月余未见。目前友人代其致意,欲教几点钟功课,弟答:“余君能教什么?”友人说:“以后再定。”此外双方均未说什么。此事未与先生商酌,自不能有所决定。余君函中语气太肯定,不妥。并闻。

顺颂道祺!

弟用彤顿首(1935?)四月八日

(录自《胡适遗稿及秘藏书信》第36册,黄山书社,1994年12月出版)

适之先生:

呈上拙稿之第一册,乞教正。本拟将全部呈上,但弟下星期四须赴京,后面四册现因圈点尚未完(即第一册人名、地名亦须到南京再加标点),须校对及标点后,乃能带去。故只得以第一册呈正。希望暇时将目录一阅,或能稍知其内容。此册连同致王先生介绍信,弟当令王维诚日内来取。

今日本拟请教哲学系事,但亦无多话,侭可明日再说也。

弟彤留

(按据1937年1月17日《胡适日记》,此信当写于此日之前)

(录自《胡适遗稿及秘藏书信》第36册,黄山书社,1994年12月出版)

附:胡适1937年1月17日的《日记》:

读汤锡予的《汉魏两晋南北朝佛教史》稿本第一册。全日为他校阅。

此书极好。锡予与陈寅恪两君为今日治此学最勤的,又最有成绩的。锡予训练极精,工具也好,方法又细密,故此书为最有权威之作。

我校读完,为他写一信介绍给云五先生。又写一长信给锡予。他不主张佛教从海道来之说,我以为此说亦未可完全抹杀。如《太平经》一系的道教,多起于齐地,最早作《包元太平经》的甘忠可是齐人,其信徒贺良、李寻等皆为齐人(《汉书·李寻传》)。东汉作《太平清领书》之于吉与信徒襄楷也是齐人。《太平经》与佛教有关,是锡予承认的。纪元二世纪中江南北之笮融佛教运动,其人多至“五千余人户”,牟子在交州所见沙门之多,此皆不容不假定长时间的海上交通与民间佛教之流行。

我又说,北方陆道与南方海道之外,似尚有蜀印一条路线。张骞在前二世纪已在大夏见邛竹杖蜀布,问知是大夏贾人从身毒买去的。此条路似更久更重要。张陵、张鲁之起于蜀,非无故也。

胡适1937年4月5日的《日记》:

……

晚上读汤锡予《汉魏两晋南北朝佛教史》稿本。

胡适1937年4月6日的《日记》

校读锡予的《汉魏两晋南北朝佛教史》稿本第二册。

上课,讲唐代思想史的背景。锡予来谈。

……

胡适1937年4月20日的《日记》

校锡予的书。

……

(录自《胡适全集》第32册,第609~610,640,644等页)

《胡适全集》中的有关材料

胡适《〈四十二章经〉考》中有如下两段:

汤锡予先生(用彤)论此事,曾说:

梁氏断定汉代未有《四十二章经》之翻译,则似亦不然。盖桓帝延熹九年,襄楷诣阙上书,内引佛道有曰“浮屠不三宿桑下”,似指《四十二章经》内“树下一宿”之言。疏谓“天神遣浮屠以好女,浮屠曰,此但革囊盛血。”而《经》亦云“天神献玉女于佛,佛云革囊众秽,尔来何为。”据此襄楷之疏似引彼经。

然襄疏所引文字朴质,现存之经文辞华茂。梁氏据此,谓非汉人译经所可办。则是亦有可说。

盖《开元录》,载孙吴支谦亦译《四十二章经》一卷。并注言“文义允正,辞旨可观。”则是经乃前后有二译:一则出于汉桓帝以前,为襄楷所见。一则译自支谦,想即现存之本。后人误传,标为汉译,故其文笔不似出汉人手也。

东晋道安经录未列入《四十二章经》,而祐录著录者,则亦有其说。盖《高僧传》曰,竺法兰所译,唯《四十二章经》流行江左。江左为支谦译经所在地,故僧祐、慧皎均得见之,而道安未至江左,未见支译,故未著录。是汉译此经必在此前已罕见,而僧祐、慧皎之时支译早误指为汉译矣。(《汉魏两晋南北朝佛教史讲义》页二—三)

我相信汤锡予先生之说大至不误,所以我不怀疑《四十二章经》有汉译本,也不怀疑现存之本为支谦改译本。

(按:《胡适文存》第四集“远流本”于此段后有胡适按语:“适按,汤君后来定本,已大改动。他不相信竺法兰之说,以为此多为后起之说。”“远流本”即由远流出版社出版的胡适著作版本。)

(录自《胡适全集》第四卷,第192~193页)

汤锡予先生(文见前引)指出《高僧传》说竺法兰译的《四十二章经》流行江左,其实即是支谦译本,后文误传为汉译。汤先生认为现存之本即是支谦本,我很赞同;费长房已疑心他所得的支谦译经“或正前翻多梵语者”,今本《四十二章经》确可当“文义允正,辞句可观”之赞辞,可定为支谦改译之本。但依《别录》所记,似江左确另有的译本,无可疑也。

(录自《胡适全集》第四卷,第201页)

《胡适日记》1931年7月21日有如下一段:

汤用彤先生来谈。他说,张衡赋中有引用《四十二章经》的话。我检张衡的全集,未见此语,当问之。

他说,太平真君毁法诏中云:

虽言胡神,问今胡人,共之无有,皆是前世汉人无赖子弟刘元真、吕伯强之徒,[接]乞胡之诞言,用老庄之虚假,附而益之,皆非真实。

他认为此中所举刘元真、吕伯强必有重要事实,与佛教史大有关系,刘元真当即竺法深之师,而吕无可考。

此说甚是,当留意考之。

法深即竺道潜,为王敦之弟,敦死在三二四年,王导死在三三九年,法深生于九八六(按:当为公元286年),死公元374年,年八十九,《僧传》四云:“年十八出家,事中州刘元真为师。”元真早有才解之举,故孙绰赞曰:

索索虚衿,翳翳闲冲,谁其体之?在我刘公。谈能雕饰,照足开矇。怀抱之内,豁尔每融。

又支遁与高丽道人书云:

上座竺法深,中州刘公之弟子,体德贞峙,道俗纶综。……

刘元真必是三世纪晚年的一个大师。

吕伯强无可考。晋初有名和尚姓吕的,只有一个令韶:

其先雁门人,姓吕,少游猎,后发心出家,事康法朗为师,思学有功,特善禅数。每入定,或数日不起。后移柳泉山,凿穴宴坐。朗终后,刻木为像,朝夕礼事。

孙绰《正像论》云:“吕韶凝神于中山”,即其人也。

(1)胡适眉批:“据《广弘明集》增。”——编者

(录自《胡适全集》第32册,第122~124页)

《胡适日记》1931年8月2日有如下一段:

访汤用彤先生,谈佛教史。他说,前几年康有为在西安,报纸宣传他要盗载明刻佛经出关;今知此项佛经存龙兴寺(?),其中一小部分为明藏本,一部分为金代刻本,一部分乃北宋刻。他望我能设法保存。

(录自《胡适全集》第32卷,第134页)

《胡适日记》1937年1月18日有如下一段:

到北大,与汤锡予先生畅谈。他自认胆小,只能作小心的求证,不能作大胆的假设。这是谦词。锡予的书极小心,处处注重证据,元证之说虽有理亦不敢用,这是最可效法的态度。

他又说:颇有一个私见,就是不愿意说什么好东西都是从外国来的。我也笑对他说:我也有一个私见,就是说什么坏东西都是从印度来的!我们都大笑。

其实,这都不是历史家的正当态度。史家纪实而已。如果有些好东西是从海外来的,又何妨去老实承认呢?

(录自《胡适全集》第32卷,第610页)

《燕京学报》第22期有关材料

NOTES ON THE HISTORY OF CHINESE BUDDHISM

T’ang Yung-t’ung

After the introduction of Buddhism into China,it was probably not until about 100 A.D.that a reaction on the past of the Chinese intellec-tual world became evident.How extensive was this reaction? What was the capacity for assimilation among the intellectuals?Where does the in-fluence of Buddhism on later generations show itself? There are the problems of great interest.

This essay deals with these problems, beginning with 200 A.D.,comparing the Buddhistic teachings introduced then with their corre-sponding thoughts in China.It points out why Chinese Buddhism em-bodied characteristics of Taoism and why the “I Hsueh” after the Chin-Wei dynasties (220—419 A.D.)was identical with the metaphysics of Lao Tzu and Chuang Tzu. In considering the Buddhistic conditions in the South and North dynasty(420—588 A.D.)the writer attributes great importance to Chu Tao-sheng(in the later days of the 4th centu-ry),with a lucid exposition of the latter’s view that“Li is the Buddhistic nature”.In disentangling the relationship between the Confucianistic scholarship and Buddhism,it is pointed out that in the Southern dynas-ties these merged together thus contributing to each other;but in the Northern dynasties they were independent currents.

Buddhistic scholars used to concern themselves with the history of the thirteen sects of Buddhism after the T’ang and Sung dynasties,neg-lecting the early history before the South and North dynasties,and tak-ing it for granted that the Dhyana Sect,which had developed since the T’ang dynasty was Buddhism as such.This essay,basing its research on the source material for the Buddhism,discovers that as early as about the end of the 4th century Chu Tao-sheng was advocating the teaching of Sudden Enlightenment,thus tracing the influence of the Dhyana Sect some 170 or 180 years earlier than was generally known.This point is as significant as the assertions of Dr.Hu Shih that Bodhidharma,on the authority of the Lankavatara-Sutra,did not advocate the teaching of Sudden Enlightenment.

The notes on the history of Buddhism,in this essay,go as far as Bodhidharma(from the beginning of the 2nd century to that of the 5th century).This period,from dawn to prosperity,is important in establis-hing the place of Buddhism in the intellectual world of China.In this pe-riod both Chu Tao-sheng's teaching on Prajna (truth) in the Hsing Sect and Chou Yu’s (Southern Ch’I,479—501 A.D.)discernment of“the two Truths and three Sects”,in this On the Tree Sects,contributed to ward a solid foundation for the San Lun Tsung.The record of the Bud-dhist mission in Shensi and Honan from the advocacy of Buddhism by the Later Ch’in dynasty (384—417 A.D.)to the persecution of it by the Northern Wei(Emperor T’ai Wu, 424—252 A.D.)is also worthy attention.This essay deals in detail with all these aspects of the sub-ject.

《中国佛教史零篇》说明①

汤用彤

佛教传入中国后,直到约公元100年中国知识界才开始有明显反应。这种反应有多广泛?知识分子们的消化能力如何?佛教对后世产生的影响表现在哪些方面?这都是饶有兴趣的问题。

本文旨在解决始于公元200年的这些问题,并比较传入的佛教教义与当时中国本土相应的思想。文章指出为何中国佛教体现出道教特征,以及为何“义学”在魏晋(公元220—419年)后与老庄玄学合流。综观佛教在南北朝(公元420—588年)之情形,作者以阐明后来“理为佛性”的视角,格外关注竺道生(4世纪后期)。梳理儒佛关系时,文中指出它们在南朝交互融合,彼此促进,但在北朝却各自独立。

佛教学者习惯于关注唐宋以来佛教十三宗的历史,而忽视南北朝以前之早期历史,对于唐朝已发展起来的禅宗亦作如是观②。本文基于探究佛教原始资料,发现溯自4世纪末竺道生已倡导顿悟说。这比通常所知禅宗影响要早170年或180年。此论与胡适博士主张菩提达摩作为《楞伽经》权威并未提倡顿悟说具有同等意义③。

《佛教史零篇》一文写至菩提达摩(从2世纪初到5世纪)。这一时期的重要性在于,佛教由初传到繁荣,并确立了在中国知识界的地位。其间,竺道生于性宗之般若(真理)和周颙(南齐,公元479—510年)在《三宗论》中明辨“二谛三宗”皆为三论宗之创建奠定了坚实基础。从获得后秦(公元384—417年)支持到北魏毁法(太武帝,公元424—452年)期间,佛教徒在山西、河南传授之记载,亦足注意。本文详述以上主题之各方面。

(赵建永 译)

① 汤用彤先生为《中国佛教史零篇》所写英文解说,载哈佛燕京学社1937年12月出版《燕京学报》第22期。原未附中文,现据英文译出。《说明》点睛出《零篇》所未明言的研究中国化佛教发展变迁的思路,坦陈自己对中国文化融化外来佛教的能力,及“理为佛性”思想之演进等问题的关注,还指出魏晋南北朝时期佛教的特殊位置,而汤先生随后开辟隋唐宗派佛教之研究于此已肇其端。汤先生用英文发表的文章罕存,此篇虽短,却表达出极为丰厚的历史文化蕴涵,亦足见其英语功底之深。——译者注

② 这表明汤先生此时对“十三宗”之说已存疑。20多年后其《论中国佛教无“十宗”》、《中国佛教宗派问题补论》二文,谓“十三宗”之传说是把学派之称为“宗”和教派之“宗”混同为一;考证精详,纠正了国内外学人长期所执之谬,是我国佛教史研究的一大创获。印度佛教传入中国后,佛教由学派到宗派的转进是中国化佛教成熟的重要标志。故而先生晚年仍抱病主攻这一课题。——译者注

③ 胡适相关论文见《菩提达摩考》、《楞伽宗考》(补注中对汤先生之说加以评述)。汤用彤先生是国内学界对胡适禅学研究率先做出反应并给以肯定的学者。胡适《论禅宗史的纲领》亦谓,汤先生论禅宗“大体都很精确,佩服之至”,其传法史“益皆六祖以后禅宗各派相争之出产品,此与鄙见完全相同。”——译者注

用彤先生为撰写《汉魏两晋南北朝佛教史》和《隋唐佛教史稿》等书的《读书札记》

整理者按:用彤先生为撰写《汉魏两晋南北朝佛教史》和《隋唐佛教史稿》阅读了大量有关文献,自《戊辰(1928年)读书札记》到《丁丑(1937年)读书札记》应共21本,但其中、《壬申(1932年)读书札记》第一册和《丙子(1936年)读书札记》丢失,故现存19本。“读书札记”多为抄录佛经及其注疏、著述、僧传、佛典目录以及佛教以外的书(如《太平经》),还抄录了一些中外学者之研究论述,但也有对某部书的说明或问题的论述,其中最重要的是用彤先生的讲课提纲以及撰写《佛教史》的纲要,详见后。例:“戊辰读书札记第一册”首页题为“读阿含杂记第一”,其中有读《佛说一切流折守因经》一段如下:

《佛说一切流折守因经》

本经安世高译,《出三藏记集》有《流折经》一卷,并注曰:《旧录》云;《一切流经》,或曰:《一切流折守经》。经见《中阿含》第十,题曰:《漏心经》,见巴利文《中部》第二,题曰:Sabbāsava-suttam。

《中部》yoniso manasikāra,安译本观中阿作正思维,查yoniso为yoni之从声,本训胎,训本原,引中之为彻底,为智慧,故《中阿》译为正云云。

(整理者按:未录全段)

例二:又如《己巳(1929年)读书札记第一册》中有读慧皎《高僧传》的杂记,中有如下一段:

《安世高传》

僧全《安般守意经序》

道安《安般注序》

谢敷序

道安《阴持入经序》

道安《人本欲生经序》

道安《十二门经序》

道安《大十二门经序》:

嘉禾七年,在建邺周司隸舍写缄在箧匮,向二百年矣。

按:(整理者按:此处之“按”为用彤先生的按语,下同)嘉禾七年(公元238年),是年八月改元赤乌,上至汉桓帝建和元年(公元147年)为九十一岁,下溯东晋穆帝世,永和三年(公元347年)乃有二百年,乃道安在护泽时,乃为公元347年。

道安《道地经序》

按:诸序均未明言安世高曾到南方。

例三:《癸酉读书记第一册》中有读《涅槃集解》的摘抄:

《涅槃集解》摘抄

(一)僧亮

皎无传,或即卷八之慧亮,东阿静公之弟子。

整理者按:以下均抄录《涅槃集解》

除了现存之19本“读书札记”外,尚有《佛教史料杂钞》22本,这部分未说明抄录时间,但大体可断定也是在这一时期或稍前的,对这部分材料将另作整理并说明。又有《弘宣佛典年表》(第一本汉魏两晋南北朝)、《弘宣佛典年表》(第二本隋唐)。《弘宣佛典年表》(第二本隋唐)部分已在《隋唐佛教史稿》中之《隋唐佛教大事年表》中采用。还有两册在封面上没有标明是《读书札记》或《史料杂钞》,但据其内容看多与印度哲学和印度佛教有关,也间有其他材料。此两册亦整理附于后。并有《经钞》一本,这本是抄录汉译佛经中的印度哲学史资料,后用彤先生在这基础上于1956年后广泛搜集各种佛教经疏而编成《汉文佛经中的印度哲学史料》,该《史料》已收入《汤用彤全集》第二卷中。

对用彤先生这19本《读书札记》,这次我们不可能详尽整理,只能把他为写佛教史所读书的目录和他若干重要论述和讲课提纲等照录,供读者参考。凡是用彤先生《杂记》的原文,我们都加引号,我们整理时的“按语”,一律用“整理者按”。

汤一介

2005年6月26日

1.《戊辰(1928年)读书札记》第一本:《读阿含杂记》第一

1.1 《佛说一切流折守因经》

1.2 《长阿含·十报法经》(安世高译)

“本经安世高译,即《长阿含》之十上经,巴利《长部》之第三十四Da-sattana-sutta,道安《经录》著录《十报经》二卷是也。‘涅槃’安译‘无为’。”

整理者按:以下多为安世高译与巴利文之对照,甚长,故不录,以下均不全录。

1.3 《佛说是法非法经》

“本经安世高译,《出三藏记集》著录,《中阿含》列第八十五名《贤人经》中,《中部》列百三名Sappurisa-suttam。”

1.4 《佛说婆罗门子命终爱念不离经》

“本经传为安世高译,初见于《长房录》,《开元录》因之。在《中阿含》为第二百十六名《爱生经》,当巴利文《中部》八十七之piyajātika-suttam。

以《中阿》译文较安译,《中阿》实近巴利原经。”

1.5 《佛说普法义经》

“《出三藏记集》有《普法义经》一卷,安世高译,《开元录》谓真谛译,《广义法门经》同本异译(见《中阿含》),系第三出。然中《中阿含》并无此经,第三出不知何指。”

1.6 《五阴譬喻经》

1.7 《佛说八正道经》

“本经据《僧祐录》谓:‘安公曰:此出《杂阿含》,惟仅见于求那跋多罗之《杂阿含经》七八四及七八五,不见于附《秦录》之别译,与巴利《中部》cāttārisaka-sutta大同’。”

1.8 《佛说七处三观经》(共三十经)

“本经安世高译,《开元录》曰:‘共三十经,僧祐著录,因第一经有“七处为知,三处为观”之文,故曰:《七处三观经》,’此中第一经又见于东晋《杂阿含》之第四十二,又附《吴录》。《杂阿含》之第二十七即巴利《杂阿含》二十二之五十七,经名《七处经》satta-tthana。”

整理者按:下谈“七处”,“三观”安译、晋译、吴译与巴利文之序列的异同,不录。

1.9 《佛说阿含正行经》

“本经亦为安世高译,见《长房录》,而僧祐则未著录,亦不悉出于何《阿含》。

十二因缘:

痴 行 识

守 六入 栽

痛 爱 受

有 生 死

‘泥洹’二字亦见于本经。”

1.10 《佛说阿律那八念经》

“‘八念’者,八大人觉也。觉,vitakka,安世高(见前)、支矅均译为‘念’。本经后汉支矅译,《中阿含》之七十四名《八念经》及《增一阿含》卷三十七之六为其异译,而巴利文《增一部》八之三十则似锡兰传本也,名《阿那律经》。本经僧祐未录。”

整理者按:下讨论“四禅”等未录。

1.11 《舍利弗摩诃目连游四衢经》

1.12 《佛说七知经》

1.13 《佛说释摩罗本四子经》

“本经‘吴月支国居士支谦’译,西晋沙门法炬再译,名《佛说苦阴事经》,《中阿含》第一百《苦阴经》亦其异译。支译安公著录,并云:‘出《中阿含》’。今巴利《中部》第十四之《小苦蕴经》是其南传也。”

2.《戊辰(1928年)读书札记》第二本:《读般若杂记》第二

2.1 《道行般若经》十卷

“《大般若经》第四会,王舍城鹫峰山说。奘译共十八卷,有异译凡八:

《道行般若经》十卷 支娄迦谶译

《大明度无极经》一卷 支谦译

《吴品经》五卷 康僧会译

《新道行经》十卷 竺法护译

《大智度经》四卷 祗多蜜译

《摩诃般若波罗蜜钞经》五卷 曇摩蜱、竺法念译

《小品般若经》 鸠摩罗什译

《佛母出生三法藏般若经》 施护译

此中三、四、五轶,余均存。”

“《祐录》二有惠帝时卫士度《道行经》二卷系略出,见《开元录》十六。”

整理者按:下据《僧祐录》等列支谶所译经目录,并其译出之年月日,并对上列各本之“品”名加以对照,不录。

2.2 《放光般若经》二十卷

“本经在《大般若经》为第二会,王舍城鹫峰山说,有译异凡三:

《光讃般若波罗蜜经》十五卷 西晋竺法护译

《放光般若波罗蜜经》二十卷 无罗叉、竺法兰译

《大品般若波罗蜜经》四十卷 罗什等译

A.竺法护年代考:

整理者按:下列年表及考证。

B.《放光》、《光讃》之异同

C.《放光》来华事。

D.《摩诃钵罗若波罗蜜经抄》(实系《小品》,见《道行经记》)

E.《放光》异译对校:”

整理者按:下年表列出《放光》、《光讃》、《大品》品名之对校。

2.3 《放光经》

整理者按:内容为抄录《放光经》文,间有批语。

3.《己巳(1929年)读书札记》第一册

整理者按:本册内所录为慧皎《高僧传》

3.1 《安世高传》

2.2 《支娄迦谶传》,亦云《支谶传》

3.3 《道安传》

(甲)师友:

整理者按:列有一表说明道安和师友之关系。

(乙)年岁:

(丙)还邺事:

(丁)般若事实

(戊)译经

整理者按:以上(乙)、(丙)、(丁)、(戊)均抄录有关之材料

3.4 《鸠摩罗什传》

(一)译及年

整理者按:按纪年列出鸠摩罗什所驻地之经及译经所在地和鸠摩罗什之年岁。

(二)著作(参看《内典录》卷十)

整理者按:内中列了鸠摩罗什著作目录,其后有如下一段:

“上四十三项载《续法论》(《祐录》仅曰:《法论》,无‘续’字,此据《内典录》)中,而下列几种或亦为什作。

《问实相》王稚远问,外国法师答;

《问遍学》外国法师答(在《重问遍学》前一见上);

《优婆塞五学助跡略论》上下三藏法师译

《问四相》释慧远。”

“《实相论》什著

《维摩注》

上二俱见僧传。”

“《奏凉王吕纂》

《答秦王姚兴》,上见传,

《答姚兴通三世论书》,见《广弘明集》,

《答慧远书》,见远公传,

《为僧叡论西方辞体》

《赠沙门法和颂》,见传,

上文均见《全晋文》中;”

“《问造色法》

《问受决法》

上二项见于《大乘大义章》中,为《法论》所未收者。”

(三)弟子及其他:

整理者按:内列弟子名和弟子参与译经事。

(四)寺及译场

3.5 《慧远传》

(一)年;

整理者按:按年列慧远之活动。

(二)净土;

3.6 《曇无谶传》

(一)同时人物

整理者按:据史料列出十九人,后有:“综上(甲)凉州译人,(乙)求经者”两项。

3.7 刘宋佛教:

(一)人物:

整理者按:列出十四人,但其中“求那毗地”被删去。

(二)义解:

整理者按:列出四十三人,并其所在之寺。

3.8 南齐佛教:

(甲)译经

整理者按:列出七人,并有眉批:“此时译者多在广州,梁陈真谛亦在广州。”

(乙)义解:

整理者按:列出四人。

3.9 魏太武灭法之年:

整理者按:据《通监》、《魏书·释老志》、《广弘明集》、《僧传》、《隋志》、《摩志》等材料所作之考证。

3.10 慧皎《高僧传》所据之史料

整理者按:内中抄录了各种相关之史料。

3.11 法显行程

(甲)出发之年;

(乙)出国人数;

(丙)经过之困难;

(丁)归国之年

3.12 朱士行

3.13 罗什以前人物之年代比较:

整理者按:列有一自甘露五年(260)至羲熙十三年(417)之其间僧人年表。

3.14 《放光经》等译人、笔受、口传

(一)《放光经记》

(二)《须真天子经》

(三)《普矅经记》

(四)《华严经记》

(五)《增一阿含》

(六)《舍利弗阿毗曇序》

3.15 《肇论疏》中 干支、年月

3.16 录有“宋司徒袁粲讬为道人通公驳之曰”一段。

3.17 《金陵梵刹志》:

4.《己巳(1929年)读书札记》第二册

4.1 道安《人本欲生经注》

“本经即《长集》之第十五Mahanidana

(一)只叙十一因缘

(二)破我见

(三)识之七处二受

(四)八解脱处”

整理者按:后录道安“注灭尽定曰”一段。

4.2 《外国传记》十七种目录

4.3 汉魏六朝佛经目录

(一)私家

整理者按:共列出二十八家。

(二)官家

整理者按:列出四种。

(三)经籍总目中

整理者按:列出两种。

4.4 鸠摩罗什法师大义及其弟子义

整理者按:据史料说罗什及其弟子之思想。

4.5 《大般涅槃经集解》十大论师

4.6 北方之涅槃

4.7 成实论师

(一)《中论疏》

整理者按:录《中论疏》32条。

4.8 隋立五众

4.9 三阶教

4.10 佛经目录

4.11 隋唐支那佛徒撰述

整理者按:据《内典录》、《房录》、《开元录》、《僧传》等等,详列隋唐时僧人之撰述之目录约五百余种。

5.《己巳(1929年)读书札记》第三册

整理者按:本册主要内容为“天台宗”、“三论宗”的有关材料。

5.l 整理者按:前面十二页为研究“天台宗”可利用之书目;

5.2 整理者按:自十三页起为“三论宗史”的史料;

5.3 整理者按:自二十三页起为“奘师师承”:

(一)中土师承

(二)印土师承

5.4 整理者按:末页有一表列出“僧伽”、“仪式”、“音义”等等书名,并谓“唐人撰述十九为注疏。”

6.《庚午(1930年)读书札记》第一册

整理者按:本册多为“天台宗”史料。

6.1 智者传史料

6.2 智者大师年谱

6.3 隋代关中法集

6.4 玄奘从者:

整理者按:共列出五十余名。

6.5 会昌法难

6.6 天台宗史

《摩诃止观》

(一)叙师承

(二)述圆顿止观

6.7 天台前之禅(公元560年陈文帝天嘉元年以前)

7.《庚午(1930年)读书札记》第二册

整理者按:本册多为“华严宗”史料。

7.1 “《金师子章云间类解》宋净源

“法藏……具如圣宋《高僧传》并唐阎少监碑铭

《华严法界玄镜》澄观

终南山释法顺,俗姓杜氏

其制作人名德行因缘具如传记

《注华严法界观门》宗密

杜顺——初祖 俨——二祖 法藏——三祖”

7.2 整理者按:自第二页以下为晋、宋、齐、北魏、陈、北齐、隋、唐各代译经及注疏、讲经以及与“华严”有关之僧人活动的材料。

7.3 高丽与佛教

整理者按:自第六页至十四页,列出“汉宣帝五凤元年(公元前57年)至后唐天成四年(公元前929年),高丽历史及佛教传入高丽之情形。

7.4 摄山史料:

整理者按:自十四页至十七页抄录了《法华玄论》、《法华游意》、《涅槃经游意》、《维摩经义疏》有关史料。

7.5 义湘著述

7.6 《三国佛法传通缘起》华严宗人凝然大德

整理者按:对此书有眉批:“此书叙述错乱,日本人之不善作汉文乃如此。”其中录有关于“三论宗”、“法相宗”、“华严宗”、“俱舍宗”、“成实宗”、“律宗”、“天台宗”、“真言宗”、“禅宗”等之材料。

7.7《禅学思想史》

“纯禅时代——达摩——六祖入寂公元190年

特色一、摈弃经教

二、用特别禅之术语

三、不陷厌世,不尚禅异

四、咸老庄之思想

五、虽力禅而看话之死型

六、拂掌棒喝

达磨……

达磨之中心观念

(虽自性清净,客尘所覆,故犹见不净)

五祖

《最上乘论》(见《续藏》一、二、十五套五册)”

7.8 《宣律师关中戒坛图经》

7.9 整理者按:本册夹有纸三页,所录为用元明二本对校宋本之《法镜经后序》。

8.《辛未(1931年)读书札记》第一册

整理者按:本册主要为“汉魏两晋南北朝佛教”之相关材料及提要式论述。

8.1 晋初人物:

8.2 《佛说四十二章经之研究》

(一)引本经者……

(二)经之性质……

(三)名辞……

(四)教理……

(五)总结:小乘,福田之说,生天之说

8.3 晋初中印学融合

(一)《世说》

支遁——庄子

曰六通三明同归正异名耳

远公易学

(二)《传》(按,即《高僧传》)

(三)《弘明集》

8.4 二秦时代长安之佛教

8.5 汉代之译人

整理者按:列有安世高(清)、支娄迦谶(支谦)、竺佛朔、安立、支矅、康巨、严佛调、康孟详、竺大力、曇果等译经之材料。

8.6 世高之禅法

8.7 魏之译人:

整理者按:列有曇柯迦罗、康僧铠、曇无谛、萨婆多、曇无德等译经之材料。

8.8 吴之译人:

整理者按:列有支谦、康僧会译经之材料。

8.9 整理者按:自第十九页起无标题,但看内容应是讨论“汉晋间之儒释道”三者之关系,抄录了一些相关资料。

(一)《放光》、《光讃》

(二)《理惑论》

(三)汉晋间之儒释道三者

一、相同之点:自然无为之说,神不灭论,图谶占候,悲观论。

二、不同之点:孝(见《理惑论》)

夷夏(见《理惑论》)

施(见《理惑论》)

长生及錬养(服食)(见《理惑论》)

三、三教融合论:

整理者按:内引用一些材料。

《化胡经》

支谦《瑞应本起经》

《清净法行经》

(僧顺《释三破论》)

(《二教论》)

《塜墓因缘四方神咒经》(东晋失译)

《牟子》

康僧会(儒典之格言,佛教之明训)

8.10 整理者按:此后有一表列自公元311年至公元592年僧人之译经及各种佛教学说流传之情形。

8.11 (佛教)势力之盛衰

整理者按:这部分大体上是一提纲。

(一)平民:

理由:

一、迷信——祠祀求福

二、报应之说

三、游手坐食

四、租税

五、徭役

六、逋逃

(二)士大夫

清谈之风:遁世,谈名理,老庄三玄,好文学,自由思想(名教非为我辈而设)。

高僧之多(见本册前之汉、魏、吴之译人)。

(三)帝王:随俗,福田,名士文人式帝王、谈理之帝王。

(四)高僧之多

8.12 道安时代:

整理者按:为道安相关之材料,分四个小题:一、早期;二、避难;三、襄阳——般若时代;四、译经时期。

9.《辛未(1931年)读书札记》第二册

整理者按:本册详列“三国晋南北朝佛教撰述及注疏”的目录。

10.《辛未(1931年)读书札记》第三册

整理者按:本册是续上册之“三国晋南北朝佛教撰述及注疏”的目录。

11.《辛未(1931年)读书札记》第四册

整理者按:本册前半提纲式略述鸠摩罗什、慧远、佛陀跋多罗、曇无谶、竺道生等的生平、活动与学说,其后半多为关于顿渐问题之讨论,其中已注意到谢灵运的《辩宗论》。又有“读《中论疏记》”、“道生出家之考证”以及“南北本涅槃及泥洹对照表”等,最后抄录了贺详纂《留馀堂史略》。

12.《壬申(1932年)读书札记》第二册

12.1 《法镜经》

整理者按:内为抄录原文,可注意者,其中梵僧常以梵文之拼音对应,如“物闻城中有理家名甚,甚即郁迦罗ugra,ugga”

12.2 《四十二章经》

“(一)汉魏两晋引《四十二章经》诸条”

整理者按:下引八条,并有眉批“证《四十二章经》早年存在”;“《四十二章经》有乾隆辛丑版。有质郡王同年序谓:时章嘉国师翻出,并自称参与经馆云云。但经文实即古译(似即明藏本),并非自西藏译来也。”

(二)《四十二章经》取材

证丽本、宋本之古老——

整理者按:本节引《杂阿含》《法句经》和巴利文《杂部》《长阿含》等文与《四十二章经》对照,以证《四十二章经》取材有据。

(三)《四十二章经》之教理

A.四果

B.行

C.智

12.3 安世高学

整理者按:这部分包括安世高之译经及其时、地和安译经之内容。

12.4 罔崎文夫《魏晋南北朝通史》

整理者按:对《魏晋南北朝通史》作了提要式的勾画,并有论述。

12.5 魏玄玄学

整理者按:此部分很可能是用彤先生最早对“魏晋玄学”问题的思考。摘录了何晏的《无名论》、《无为论》和王弼、阮籍、嵇康的有关材料。

12.6 《阴持入经注》

“注者 陈氏注,有序,序中自称密,则似非陈慧也。”

整理者按:以下说明注中引用的佛经共十四种。

“上经均在孙吴时前译(惟《中心经》非是,但验恐系竺法兰译也。其中多处与《四十二章经》略同也)。由此可断陈氏者亦为吴时人。”

12.7 《牟子》研究

整理者按:内容为当时之两说(汉末人作,后人伪作),用彤先生认为是汉末人作。

12.8 道安

整理者按:提纲式叙述道安之学。

12.9 晋代儒释道

整理者按:提纲式叙述晋代儒释道。

12.10 罗什时代之佛法

整理者按:提纲式叙述罗什时代佛法流行之情形。

12.11 章安《玄义》

整理者按:把灌顶的《涅槃玄义》分析为九个问题:

(一)顿渐三说;

(二)广州大亮云;

(三)梁武云;

(四)口梁武;

(五)释涅槃体,先出旧译;

(六)三性;

(七)释用——本有、始有;

(八)渐顿;

(九)佛性——无常。

13.《癸酉(1933年)读书札记》第一册

整理者按:本册前半主要为《涅槃集解摘抄》,后半主要为“成实论家”,最后为用彤先生之《王弼圣人有情义释》之原稿。

13.1 《涅槃集解摘抄》:

整理者按:除抄录原文,间有眉批和简单论述。

(一)僧亮;

(二)法瑶;

(三)僧宗;

(四)佛性正因辨:下见均正。本三家也。

甲,当有;

乙,中道;

丙,成佛之理;

(五)均正末十家:

“(一)白马爱法师——执生公义;

(二)灵根令正——望法师义;

(三)灵味小亮法师——此乃宝亮法师也;

(四)梁武肖天子义;

(五)中寺小安法师;

(六)光宅;

(七)(本)道朗,(末)庄严旻,招提白琰公;

(八)定林柔,开善;

(九)地论师:第八无没;阿黎耶(赖耶即如来藏)

(十)摄论师:第九无垢,真如为体。指赖耶为妄识。

以上诸师应详参元晓《涅槃宗要》。”

13.2 成实论家;

《四论玄义》

整理者按:内容为各家、各种学说之有关材料,其中讨论“二谛义”甚详,似可注意。

13.3 用彤先生《王弼圣人有情义释》原稿的第三部分。

14.《癸酉(1933年)读书札记》第二册

整理者按:本册主要内容为佛教史中问题之材料;后部分有关于汉晋易学之材料。

14.1 求法之传说

整理者按:共列出“伯益述山海天毒之国”等十四条。

14.2 汉代传经人国别及出经种类

整理者按:共列十四人。

14.3 《休屠王癸天金人》白乌库吉

(《三宅博士还历纪念论文集》)

14.4 竺佛图澄弟子之学问

整理者按:共列十八人。

14.5 晋代洛阳之寺

整理者按:列寺十五,其中有三寺注明不在洛阳。

14.6 玄风之南渡

“北方晋初玄风、佛学之盛于此可证竺法护之重要,帛法祖传之,可证关洛玄风——均可注意。”

整理者按:内中列竺法护等十一人。

14.7 道安在河北

整理者按:按年自怀帝永嘉六年(公元311年)至穆帝永和十二年(公元356年)道安在河北之活动。

14.8 道安译经与毗曇佛教

“罽宾为上座部发源之地”

“罽宾之学至道安时而大来中国”

“毗曇实至道安时而始大兴”。

14.9 《四十二章经》之著录

14.10 《理学原起》

整理者按:为一论文提纲,已收入《汤用彤全集》第二卷中。

14.11 北魏造像统计

14.12 真谛传

整理者按:列出“原料”四种,“副料”四种,并真谛年谱及其弟子。

14.13 白莲社

14.14 颜延之与佛教

整理者按:只有题目,无内容。

14.15 判教

“远《义章》三家

嘉祥《大乘玄论》四说

天台《法华玄义》三家七说”

14.16 《汉上易传》朱震

整理者按:用彤先生引用此书卷七中之二段:“大衍之数之用诸说不同”。又“正义曰:王弼云,演天地之数所赖者百十者,韩氏亲受业于王弼,承王弼之旨,故引王弼云,以证成其义。”

14.17 《邵氏传家易说》宋绍兴邵雍

“夫数本自然,大衍之数为自然之数。”

14.18 《易原》程大昌(绍兴二十一年进士)

14.19 《周易集解》孙星衍

14.20 《周易集解纂疏》李道平(道光安陆人)

整理者按:以上易学部分,主要是抄录两汉至魏晋思想有关之材料。

15.《甲戍(1934年)读书札记》卷一

整理者按:本册及下一册(《甲戍[1934年]读书札记》卷二)前半部为一讲授《汉魏两晋南北朝佛教史》的提纲。现全文附于后。

16.《甲戍(1934年)读书札记》第二册

整理者按:本册前部为一继前册之讲授《汉魏两晋南北朝佛教史》之提纲,后部为《关于〈太平经〉》,多为抄录有关《太平经》之史料及摘引《太平经》之原文,根据这些材料,用彤先生写成《读〈太平经〉所见》(收入《汤用彤全集》第五卷)。在《关于〈太平经〉》部分,用彤先生把该书分为:“(一)事”。“(二)经文”。“(三)《太平经》与《太平经钞》”。在(三)中又分(甲)经;(乙)元气——人——神人;(丙)兴国——火德;(丁)道;(戊)方——不死——道术;(巳)守一(《包朴子·内篇》十八,《云笈七韱》卷三十三又卷四十八);(庚)广嗣;(辛)好生——乐施;

17.《乙亥(1935年)读书札记》第一册

整理者按:此册为接上册的《关于〈太平经〉》,其内容为(壬)神——鬼——死;(癸)李君。(四)经与钞之比较。(五)古旧道经一项,从《隋志》、《二教论》、《释老志》、《笑道论》中集录四十余种。此下又抄录《夷夏论》若干条。后又有“《太平经》——阴阳五行干支”一节,或应为在(癸)后之一项。本册最后为南北朝刘宋时之僧人活动及各世家大族之间的关系等有关材料。

18.《乙亥(1935年)读书札记》第二册

18.l 《三宗论》

整理者按:内容为抄录《三宗论》原文及相关材料,并有多条眉批。

18.2 竺法瑶

整理者按:从《宋书》、《涅槃经游意义》、《涅槃经集解》、《涅槃宗要》、《大乘玄论》、《三论游意义》、《肇论疏》、《四论玄义》等抄录有关材料。

18.3 《老子指归》

整理者按:抄录《指归》一段,并录若干相关材料。

19.《丁丑(1937年)读书札记》

整理者按:此册为《玄学与中华佛学》之讲课提纲,已收入《汤用彤全集》第五卷中。

封面没有标明的《读书札记》

1.《读书札记》(一)

整理者按:有两本无标题的“读书札记”,所用的本子是标有“清华学堂”的直行十行本,因此大体上可说是用彤先生20个世纪20年代时读书的笔记和讲课的纲要。其中大部分是关于“印度哲学史”、“印度佛教史”和“中国佛教宗派”的讲课纲要。

1.1 《解脱道论》卷一

整理者按:把《因缘品第一》分为四十条“解”,并抄录原文。

1.2 《三论宗义》

整理者按:此部分为读《三论宗义》之笔记,并对三论宗的历史作了提纲或有勾画。

1.3 天台宗

整理者按:先述印度天台,后讲“中国宗”的历史。

1.4 唯识(法相与华严)

整理者按:列出“对象之研究”、“诸法所依之研究”和“佛性之研究”等三项。

1.5 法相宗

整理者按:主要是对“八识”、“色法”等的分析。

1.6 华严宗

整理者按:分析“一心法界”、“无尽法界”(缘起论)。

1.7 五部律

整理者按:仅列出五部律之名称。

1.8 禅宗

整理者按:此包括“佛说”和“分部派”两部分。“佛说”下又分三问题讨论“(1)背景,(2)佛说,(3)引起问题。”分部派中讨论了“佛陀观”、“诸法实体及所依”、“所见之境(缘)实性”、“果”、“所缘”、“五蕴”、“心识”以及各部派。

2.《读书札记》(二)

整理者按:此册主要有三部分:“印度六宗哲学”和“五季佛化年表”、“鸠摩罗什年表”。

2.1 印度六宗哲学

整理者按:这部分是一讲课提纲,前在《绪论》,后分以下各章:第一章《印度哲学起源》;第二章《弥曼差之哲学》;第三章《数论》。

2.2 五季佛化年表

整理者按:“表”自宋永初(公元420年)至北周明帝太平二年(公元558年),每年下记大事。

2.3 《鸠摩罗什年表》

整理者按:“表”,自晋康帝建元年(公元343年)至晋安帝羲熙九年(公元413年)记鸠摩罗什生平大事。

中国佛教史讲课提纲

(一)印度佛教背景之叙述

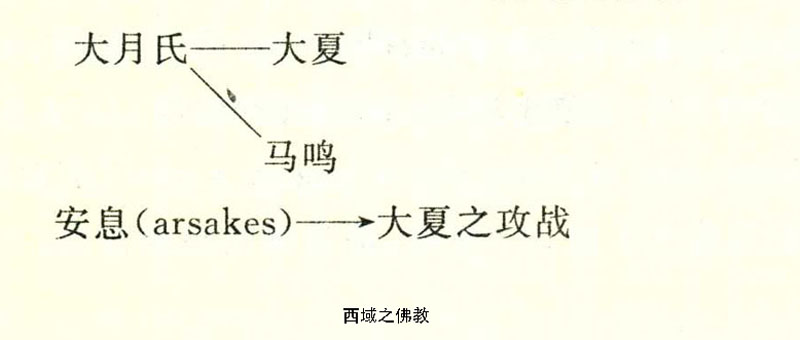

亚历山大大帝在印(公元前327年—公元前325年,周显王),Plutarch云,月护放逐,曾见帝于西北Sandro Kohos(Magadha)。月护321在Patal- iputra(Putna),逐马其顿统治于外,而领土自Bengal至亚刺伯海。

Son Bindusara & Antiochos of Syria about buging a prof(整理者按:此三字意义不明)。公元前273或272年死,即当秦始皇即位前二十六七年。

269 阿育灌顶 abhisheka

261 为居士

259 入教

256 Bhābrū Edict

1.Vinaya-Samukhase,first sermon at Benares

2.Aliya-vasāni,Ańguttara ii P.27

3.anāgata-bhogāni,Ańg iii P.103

4.Muni-gāthā,Muni-sutta

5.Moneya-sūte,Nālaka-sutta

6.Upatisa-pasine,Sāriputta-sutta

7.Laghulovāde,Rāhalo-vāda-sutta(Maj.ii 2.1)

关于妄语

公元前232年 阿育王死,即始皇之十五年

神教之分裂

Sārnāth Edict 分裂之罚

Sānchī Edict 破僧之罚

神教之发达

过去诸佛,迦那迦牟尼(金仙人,见大论),印度之神

西域之神 文殊

迦罽(应作腻—文忠)色迦

贵霜→一切有——大空

马鸣

龙树 (1)丘就却 (2)阎膏珍

西域之佛教

(二)中国之学术

(甲)阴阳家言:

(1)上古天象与吉凶

“观乎天文,以察时变。”(《易》)

昭公十七年:“有星孛于大辰……申须曰:彗所以除旧布新也。……火必布焉,诸侯其有火灾乎!”

(昭公)三十二年:“吴伐越,……史墨曰:不及四十年,越其有吴乎!越得岁而吴伐之,必受其凶。”

五行 阴阳之配合

4方 4时 音 十二月

十二律 干支

数

(2)驺衍

“深观阴阳消息而作怪迂之变终始大圣之篇。”

先验小物,推而大之,至于无垠。

治国——修身

然要其归必止于仁义节俭、君臣上下六亲之施,始也滥耳。

天人之际

孟子——灾祥

(3)董仲舒

“始推阴阳为儒者宗”。(《汉书·五行志》)

“……天地之间有阴阳之气,常渐人者,若水之常渐鱼也。”(《春秋繁露·天地阴阳》)

“天地之气,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。”(《五行相生》)

“天地之常,一阴一阳,……天……与人相副,以类合之,天人一也。”(《阴阳义》)

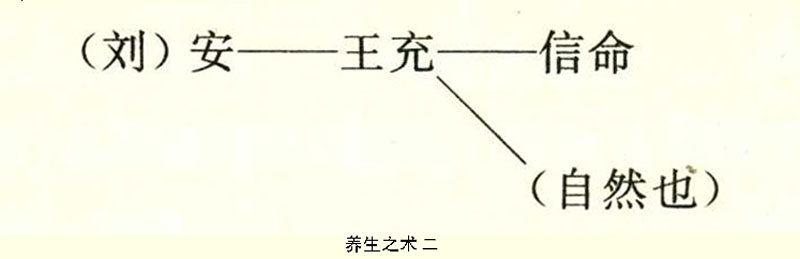

(4)王充

“天地合气,万物自生,犹夫妇合气,子自生矣。……谓天自然无为者何?气也。恬澹无欲,无为无事者也。”(《论衡·自然篇》)

“黄老之操,身中恬澹,其治无为;正身共己,而阴阳自和,无心于为而物自化,无意于生而物自成。”(《自然篇》)

无为而无不为

(乙)道家言

(1)道之恍惚……

《原道训》 任自然

虚无、光、镜、水 道

自然而生 因循

“非有为于物也。”(《淮南子·俶真训》)

(2)养生之术

“残生养性之误。”(王充)

“乃作《养性》之书凡十六篇,养气自守,……爱精自保……”(《论衡·自纪篇》)

《淮南子·精神训》

适性情之和

神仙黄白之术(《汉书》)

齐——燕——淮南

(丙)神仙家 神仙5

齐国—燕 51方仙

为方仙道 黄白

少翁——致鬼

栾大——夜祠其家,欲以下神

(《潜夫论·十列》)

“今俗人筴于卜筮而祭,非其鬼。”

先 先

人——鬼——灵

神——神(天神曰神,人神曰鬼) 52神鬼

精神(《淮南子·精神训》)精气(《原道训》注)

妙者(王弼注)妙万物而言者

天下神器(王注)隐藏之谓神。

神 鬼

《墨子》 《明鬼》

《史记·自序》——“凡人所生者神也,所托者形也,神大用则竭,形大劳则蔽,神形离则死,死者不可复生,离者不可复反。”

《史记·律书》:“神生于无形,成于有形……圣人畏而欲存之。” 53仙人 54黄老

《淮南子·精神训》:“故心者形之主也,神者心之宝也。”

神 形

青 木

埏埴 器

水 洿江

“精神长存,不死不化。”

(《汉书·艺文志》:神僊十家 二百五卷)

(《方技略》四种之末)

(1)服食(内,外)(2)符籙(3)祠祀

《封禅书》——《郊祀志》

《艺文志》——

“方”

“道”

《封禅书》注 引《武帝集》(按:“集”当作“纪”)

“道士”

地 域

(三)道教之酝酿

“道” 元 万物以成

无往而不在

(a)道家 史公六家之一

道家无为又曰无不为

以虚无为本,以因循为用(任自然也),因者国君之纲也。

《艺文志》诸子之一

“清虚以自守,卑弱以自持,此人君南面之术也。”

河上丈人——安期生——毛翕公——乐瑕公——乐臣公——盖公——为曹相国师

(b)方仙道

齐燕人

“为方仙道,形解销化,依于鬼神之事。”

“驺衍以阴阳主运显于诸侯,而燕齐上之方士传其术不能通;然则怪迂阿谀苟合之徒自此兴。”

道术 黄白之术(淮南刘向)

方术 祠祀之方

王充《道虚篇》:飞昇(黄帝,淮南王),

辟谷不食,

真人食气,

导气养性。

养生:内守、养神

《牟子》:神仙辟谷长生之术。秋冬不食,入室累旬而不出。

神书百七十卷:“奉天地、顺五行为本,亦有广嗣兴国之术。”(《襄楷传》)

神——于吉——宫崇

“以阴阳五行为家,而多巫觋杂语。”

“天师”

张道陵——老子

王阜等

黄老与方士契合处:养生、长生久视之术。

黄帝

神话

老子

老子神话之放出,可以《艺文志》证之。

(四)汉代佛教史迹

(1)景卢;

(2)楚王英;

(3)永平术法

(4)张平子,安帝时;

(5)襄楷;

(6)桓帝;

(7)安世高、支谦等;

(8)牟子《理惑论》;

(9)《四十二章经》;

①地

②年

100—160中之阙史

③性质

(a)帝王

(b)性质

(五)佛教名称:

《后汉书》:(楚王)英:为浮屠斋戒祭祀;

(襄)楷:浮屠之祠;

《西域传》:修浮屠道;

桓帝好神,数祠浮屠老子;

(楚王)英:晚节修浮屠祠。尚浮屠之仁祠。

天竺有佛道焉; 《后汉记》:

桓帝……始好神仙之事; 云:无为道经。

《牟子》:见审查报告。 《祐录·疑伪》十六种道经。

译经:

严(浮调):敷宣佛法;慧者道之本也。

(六)鬼道与神道:

(b)《后汉书》:精灵起灭,因报相寻,若晓而昧者,故通人多惑焉。

《后汉纪》:又以为人死精神不灭,随复受形。生是所行善恶皆

有报应……故王公大人观生死报应之际,莫不瞿然自失。

经:住寿命,知宿命,魂灵所从来,事天地鬼神、福祸,心性最明,去垢垢尽;

王充——鬼之信仰

(c)《后汉书》:微义未译,而但神明之耶;

《后汉纪》:精神

佛之形态;

(d)常人与佛:

《后汉纪》:故所贵行善修道,以练精神而不己,以至无为而得为佛也。

所求在一体之内。

《后汉书》:神迹鬼怪则理绝人区。

(e)经:

阿罗汉(菩萨家……)

生 难

诸佛国土道德所在耳;

牟子云:有道虽死,神归福堂。

(七)省欲去奢:

襄楷

(a)省欲:

经(1)使人愚蔽者,爱与欲也;

(2)人怀爱欲不见道;

(b)《后汉纪》:

(1)息意去欲而归于无为(“为情所意念谓之意”《礼·大学疏》)

《春秋繁露》——循天之道

“故养生之大者乃在爱气,气从神而成,神从意而出,心之所之谓之意。”

“意劳者神扰,神扰者气少,气少者难久矣。故君子闲欲止恶以平意,意平,以神静,神静以养气。”

经:(2)“身三,口四,意三”;

“慎无信汝意,汝意终不可信”;

“意在邪”; 又《般舟三味经》卷中四意止

“欲吾知尔本,意以思想生;吾不思想,即尔而不生”; 又有《不自守意经》,

《安般经》云:“以未起便为守意,若已起意便是为不守……故佛说安般守意也”;康僧会《序》:“一日一夕,十三亿意……是以系意著息”; 又《七处三观经》;

(c)财色:

经(1)财色之于人,譬小儿贪刀刃之密;

(2)爱欲莫甚于色;

襄楷,疏引

张平子

牟子,不孝(1)身体发肤,

(2)不孝有三;

经(3)去世资财,乞求取足;

明帝诏——盛馔;

经 博爱——德莫大施

经 饭人

笮融

(八)仁慈恶杀:

(a)施与:

明帝诏——仁祠

经 博爱——守大仁慈

(b)班勇:奉浮图不杀伐;

(c)襄楷:好生恶杀;

(d)《后汉书·西域传》:好仁恶杀;

(e)《后汉纪》:其教以修善慈心为主,不杀生;

(九)祠:

求福——桓帝

礼三尊

笮融——立像

(1)洁斋——去垢

牟子——斋之日,专心壹意,悔过自新;

(十)戒律:

优婆塞——五事至十事;

沙门——二百五十戒;

参看真宗注本眉批

《牟子》:常人五戒,沙门二百五十戒,非优婆塞所得闻;

五戒——杀、盗、淫、诳、禁酒;

沙门——去世资财,乞求取足;

日中一食,树下一宿;

(日中不食……迎中而食)

斋:“洁斋三月与神为誓”:

《奉法要》:“已行五戒,便修岁三,月六,斋”;

《牟子》:“一月六斋,斋之日专心壹意,悔过自新”;

“沙门日日斋”;

聂道真译《菩萨受斋经》:“十戒;(一)不得着脂粉花香;(二)不得娱乐;(三)不得高卧床上;(四)过中以后不得复食……(九)不得饮食尽器中……”

(正月十四受十七日解;四月八日受十五日解;七月一日受十六解;九月十四日受十六日解);

(日夜一分禅,一分读经,一分卧)

(十一)禅定:

“佛言:人愚以吾为不善,吾以四等慈护济之”,“念非常……执心如此。”

木在水

被甲操兵

沙门诵经

安世高

安般

《道地经》

五阴=五种成败

神足行

念恶露

念安般

五十五观(身)

支矅 《小地道经》

喘息

《内身观章句经》

身无体

(十二)智慧:

无常

无我 无吾

人命在呼吸间

无为:《道地经》云:何因缘致无为,不欲有余为故。何以不欲有余为?但欲除一切苦故。

《安般》云:“无为有二辈,有外无为,有内无为。眼不观色……是外无为。数、息、相随、止、观、还净,是内无为也。问:现有所念何以为无为报?身口为戒,意向道行,虽有所念,本趣无为也。问:何等为无,何等名为报?无者,谓不念万物;为者随经行指事称名,故言无为也。”

参看《肇论》云:“本无者,无心于万物,万物未常无,此得在于神静,而失在于物虚。”

《牟子》:“泥洹而去”,“亦得无为”,“夫履道者,当虚无澹泊,归去质朴”,“至道之要,实贵寂寞”,“无为澹泊”,“守恬淡之性,观无为之行。”

《安般》云:“安为清,般为净,守为无,意名为是清净无为也。”

《牟子》:“老子绝圣弃智,修身保真,万物不干其志,天下不易其乐,天子不得臣,诸侯不得友,故可贵也,”

又《长房录》(按:文体不世高出):安清译《太子慕魂经》:“捐弃形骸,志存凛凛,不说饥寒,恬淡质朴,意如枯木。虽有耳目不存视听;智虑虽远,如无心志。不畏污辱,亦无憎爱,若盲若聋,不说东西,状如矇瞆,不与人同。”

(十三)佛与道

(1)祠 太一方,祠灶方;王充《十列篇》:讥“祭非其鬼”。

斋戒

(2)鬼神——今天子即位,大敬鬼神之祀

(3)去欲

修练——残生伤性

修行——针药

(4)不贪

《淮南子》:“是故视珍宝珠玉犹石砾也;视至尊争宠犹行客也。视毛嫱西施犹颠醜也。”

经:“吾视王侯之位如过客,视金玉之宝如砾石,视氎素之好如弊帛。”

武帝时方士

李少君……“常余金钱衣食,人皆以为不治生业而饶给。”

杨王孙:“学黄老之术,厚自奉养,亡所不致,”

析像:“盈满之咎,道家所忌。”散金帛,家无余资。

(5)色

方士——娶妻

襄楷

(6)安般与吐纳

桓谭:“夫王乔、赤松,呼则出故,翕则纳新。”

(7)无为与泥洹

(8)地域

(9)名称

(十四)老子化胡

襄楷:老子入夷狄为浮屠;

鱼豢:老子化胡

伯阳入戎

(a)《樗蒲赋》(马融):“道德既备,如此樗蒲,伯阳入戎,以斯消忧。”

(b)杜挚:《笳赋》:“昔李伯阳避乱西入戎,戎越之思有怀风土,遂造斯乐。”

新时代之产生

(一)般若经之流传:

大乘方等之译文(支谶)

般若之译 谶、谦、兰

(朱士行)

于阗 大乘国

(二)玄学之兴起

民生之凋敝

无常之惧,忧生之嗟;

异族之入侵

泛神思想

(1)道家 庄子

《齐物》:“至人神矣,大泽焚而不能热,河汉沍而不能寒;疾雷破山、飘风振海而不能惊。若然者,乘云气、骑日月,而游乎四海之外,死生无变于己,而况利害之端乎。”

《逍遥游》:“藐姑射山有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气、御飞龙,而游乎四海之外。”“之人也……将旁礴万物而为一”。

(2)阴阳家

气:万象之根;天轻、地濁;

《天文训》:刚柔相成,万物乃生

二神混生

《精神训》:阴阳消长、生尅;

太昭、太素、太初;

(3)阴阳与道家

《知北游》:“阴阳四时运行各得其序”。

自然之运行 无为

(4)养生:长生久视,谷神不死;

(5)王阜:永平中奉为孝廉

“老子者,道也。生于无形之先,起于太初之前,行于太素之元,浮游于六虚,出入幽冥,观混合之未别,窥清浊之未分。”

(6)边韶《老子铭》:“其二篇之书,称天地所以能长久者,以不自生也。厥初生民,遗体相续……老子离合于混沌之气,与三光为终始,观天作谶口,降什(斗)星,随日九变,与时消息,规榘三光,四灵在旁,存想丹田,大一紫房,道成身化,蝉蜕渡世,自羲农以来,为圣者作师。”

《御览》(公元659年):“《太上经》云:混茫之气变化为真人。”

(7)葛玄《老子道德经序》

(8)阮籍《老子讃》:阴阳不测,变化无伦,飘飘太素,归虚反真。

(9)《牟子》:

(Ⅱ)佛

(Ⅲ)道

(六)佛即神

变化聚散不常其形(阮籍《大人先生传》)

《本起经》言及“国师”等

《陀罗所问三昧经》

(1)《般舟三昧经》:亦名《十方现在佛悉在前立定经》

支谶

跋陀惒菩萨问——何三昧有功德

“悉见诸佛,悉闻诸佛所说”……

至佛刹……

持念阿弥陀佛

生彼佛国

(2)《成具光明定意经》:

支矅

庄严

无为而辦

不为而过为

行定意之法“名成具光明”;

现是威神

“九十六道,佛为尊”

《法律三昧经》(支谦)云:“诸小学道,五通祥者,学贵无为,不解至要,避世安己,持想守一,瞑目纵体,内观历藏,存神通气,养性求升,恶消福盛,思致五通,寿命长久,名为仙人。行极于此,不知泥洹,其后福尽,生死不绝,是为外道,五通禅定。”

(3)《慧印三昧经》(支谦):佛在三昧,三昧威神

动三千大佛刹

(4)《微密持经》成道降魔 支谦

“入无量门,得微文密之持,无为无向,如正意解,清净自然,入此成就,八十亿人。”

(5)《屯真陀罗王经》:支谦

(6)《本起经》

(七)佛与道

“陈慧注义,余助斟酌”,“非师不传,不敢自由也。”

《高僧传》:“尊吾道者居士陈慧,传禅经者比丘僧会。”

《阴持入经序》(陈氏注):“使密铅锭之质,获而圭璧之次。”

“俊人云集”。

“明哲之士,莫不甘羡。”

离合于(1)气(阴阳)

(2)道(道)

神(神仙)……至人(道,神仙)→体

(甲)气与阴

《祐录》:“旧译五众”、“新译五阴”

阴与荫通,藏也。Skandha

khandha

《玉篇》:“幽无形、深难测,谓之阴。”

《阴持入经序》云:“识神微妙,往来无诊,阴往默至,出入无间,莫睹其形,故曰阴。” 《阴持入经》云:“阴貌为何等?积为阴貌,足为阴貌。”

五阴种 《名义集》云:“音义指归云:汉末翻为阴。至晋僧叡改为众。至唐三藏改为蕴。”

师云:“五阴种,身也。” 看《大品经序》僧叡作。

“灭此生彼,犹谷种朽于下,裁受身生于上,又犹元气春

生夏长秋萎冬枯。百谷草木丧于土上,元气潜隐,禀身于下。

春气之节,至卦之和,元气捐躬于下,禀身于上,有识之灵及

草木之裁,与元气相合,升降废兴,终而复始,转三界无有穷极,

故曰种也。” 支谦《梵志行颰经》云:“天地人物一仰四气,一地、二水、三火、四风。”

牟子曰:“但身自朽烂耳。身譬如五谷之,根叶魂神如五谷之种实。”

《阴持入经》云:“乾有终始,群生有兴废,成者必败,盛者必衰,谓之非常。”

“群生死时,息绝身冷,六情都闭,是灵魂从去,从去曰死。” 又看支矅《阿那律八念经》

“识神本没,在三毒五阴窈冥之渊……六情採受,六邦以自覆弊。”

“五阴之害” 《五阴譬喻经》

“五阴六入,绝不复发者,是谓寂然”。 参见《未生冤经》(卷十四)

(乙)无我 见《正经》(卷十七)

“身为四大,终各归本,非已常宝,谓之非身。”

“己身、人身、草木身,皆非常有。”

“灵魂受身”。

“由五阴受身”。

“由受盛阴,令有后身,殃祸轮转,缠绵不绝。” “邪见此见五阴身,以为吾我也”。

现己意、人意、四大意“睹其非己有心,即无所复欲矣。”十二因缘。

(一)痴

“识舍(含?)本净”。

行(二)“群生没在痴冥,由盲者不明安危,去福就祸。”

识(三)魂灵受身即知好恶,而有憎爱之心。

(四)名字

(五)六入

(六)致(触)

(七)痛痒(受)

(八)爱(受)

(九)受(取)

(十)有

(十一)生……

识神受身更生

(十二)老病死苦

(命尽神迁曰死)

“十二因缘尽即泥洹矣”。

“十二因缘灭即生死尽也”。

“偈曰:非空非海中,亦非山石间,无有地方所,脱死不受苦。”

(见《法句经》)

参见《婆罗门避死经》

“所往谓识神所往地不同也”。

(下接《未生冤经》)

《佛医经》(吴竺律炎共支越译)

(《开元录》云:见宝唱录)

人身四病 地 水 火 风

由起 增力 增寒 增热 增气

属 身 口 目 耳

火少寒

多目瞑

春正二三 七八九 四五六

寒多 热多 风多

十、十一、十二

有风有寒

夏 “阴阳合聚”。

冬 “阳与(亦作兴)阴合”。

[第七章之末 华夷之辨]

《时非时经》(西晋)若罗严出

被褐怀玉 深智作愚

外如夷人 内怀明珠

千亿万劫 与道同躯

《六度集经》康僧会

(一)布施

“布施度无极者,厥则云何?慈育人物,悲愍群邪……”。

“德动乾坤”。

“饭诸沙门,身自六斋”。

“身死神迁,恶意不生。”

(三)“众生识灵,微妙难知,视之无形,听之无声,弘也天下,高也无盖,汪洋无表,轮转无际……”

(四)戒

“乾坤始兴,有人之来,众生处世,以六情乱行,甚于狂醉。”

(五)忍辱

“菩萨深惟众生神识,以痴自壅,贡高自大,常欲胜彼……”

(六)精进

“精存道奥,进之无怠,卧坐行步,喘息不替,其目髣髴,恒睹诸佛,灵像变化,立已前矣,厥耳听声,恒闻正真,垂诲德音……”

“每至斋日,吾要入佛正真之庙,听沙门众散说净法……”

“将导众生,还神本无……”

(七)禅

参考 僧会《安般守意经序》。

(八)明(智)

“道高者厥德渊,吾欲无欲之道,厥欲珍契此道,传禅以德授圣,神圣相传影化不朽。”

“今奉八戒,月六斋;一当慈测爱活众生;二慎无盗富者济贫;三当执贞清净守真;四当守信言以佛教;五当书(?)孝,酒无歴口;六无卧高床绣帐;七者晡冥食无歴口;八者香华脂泽,慎无近身,滛歌邪乐无以秽行,中心无念之,口无言矣。” 亦见《菩萨本缘经》卷下

(八)(第九十经)《察微王经》

元 气 八戒见《中阿含持斋经》及支谦译《斋经》又《优波夷随舍迦经》又《八关斋经》

支谦《未生冤经》云:

“寻其原,察其始,因缘合会即有谓之生,因缘离散即灭谓之空。夫身者四大耳,众生魂灵寄居其中,死还其本,魂灵空谓之非身。”见《正经》,一名《生死变识经》

(丙)六情与六欲

眼、耳、口、鼻、身、心 内六情

色 声 香 味、更(细滑)、法 外六欲

六情 如眼见色有三事,一念、二作、三求。

念属心,作属意,(求)属识所为(三不求)。

意所念致六欲

意危难护,其妙难制

八正道“正意”意远三界,直出十二门,不复邪倾:意净即与秽离 看《三摩竭经》又《阿含·正行经》

(丁)无为与佛

无为“谓欲无欲,志寂无三界想”;

经—“不能致无为度世”;

注—“不获度世,无为之道”;

“师云:内□尽净明盛,眼能洞视无极之表;耳能彻听,身能飞行,变化万端,心明往古来今已及众生心念口言身诸所更,无微不察,佛、缘一觉、应仪四神已足,不师受,故曰神足也。”

《六度集经》卷七:“任意所由,轻举飞腾,履水而行,分身散体,变化万端,出入无间,存亡自由,模日月,动天地,洞视彻听,靡不开见,心净观明,得一切智。未有天地,众生所更列,十方现在,众心所念,……无远不知。” 又《安般序》

“天女玉色不能乱其目,名妓乐声不能灾其耳。”

(戍)《大明度无极经》 (支谦《道行品注》)

(如来)

“如,如本人也;来,所由来也。人本空无,泥曰同体也。……《安般》曰:还为何等还五阴,知见灭处,故曰如来矣。”

“性与道俱,如合符契也。” 此下注

“师云:菩萨心履践大道,欲为体道,心为(与)道俱,无形故空虚也。” 本体道为菩萨是空虚也。

“从欲之徒,专著五阴,心驰三界,回流生死,不拔邪识之根……谓其不能空空,入泥洹处本寂也。”

“众生虚(灵)空恢廓,广大无边,是故可导,利升此大道。”

大正藏 此下经

汉 支谦 译 什公译

页 栏 页 栏

* 491 (3)……………558 (2)

453(2)*494(1)…………562 (2)

496(2末) ………………567 (2)

501(2)……………………575 (2)

*505(2末)………………584 (1end)

*507(2) …………………584 (3)

(按:此为《大明度无极经》之对照)

(己)《六度集经》康僧会

(见前)

《法镜经》康僧会序

《了本死生经》

《六度集经》卷七

十恶 十情

眼乐色,耳 声、口 味,鼻 香,身好;

五 蓋

贪财,恚怒,睡眠,淫乐,悔疑;

一禅

人远情欲,内净心寂,以善消恶,恶退善进;

二禅

喜心寂止,十恶绝,无外来者,高山之泉(无流入,无雨内出),水净泉满,善由内出,恶不复由目口等入;

三禅

守意牢固,善恶不入,心安如须弥,去离众恶,身意俱安;

四禅 此段系抄《梵志颰阿经》

善恶皆弃,心不念善,亦不存恶,心中明净”如琉璃珠

“从心所欲” 埏埴

金

(八)译经之关系

僧会

之译风

支谦 (Vol.Ⅱ)830

《阿那律八念经》支矅

(《祐录》安公失译第三,《旧录》亦失译)

“死者谓人命逝形坏,温消气绝,魂神离逝。”“所谓色者,精神所受地气、水气、火气、风气,变化为形,所以爱著,令眼识色,耳识声,鼻识香,舌识味,身识细滑,意识法著。”

《梵志阿颰经》支谦 (V0l.Ⅱ)359

“天地人物一仰四气,一地、二水、三火、四风,人之身中,强净者为地,和淖为水,温热为火,气息为风,生借用此,死则归本。”

又《佛医经》竺律炎共支越译(见前)

《五阴譬喻经》(安、旧、祐同)安世高 ——S.22,95

“命气温燸(煖)识,捨身而转逝”。 phena

《杂阿》 (Vol.Ⅱ)501

“寿煖及诸识,离此余身分”。

《三摩竭经》 竺律炎 (Vol.Ⅱ)843

《阿念·正行经》安世高

“身死识去,心去意去。” (Vol.Ⅱ)883

《未生冤经》支谦(见前) Vol.

《法句经·生死品》 Vol.

《察微王经》(出康僧会《六度集经》中)

“深睹人原始自‘本无’生,元气强者为地,软者为水,煖者为火,动者为风,四事和焉,识神生焉,上明能觉止欲、空心,还神本无。”

“神依四立,大仁为天,小仁为人,……识与元气微妙难睹。” 中国 中和之气

“于是群臣率土黎庻始照,灵魂与元气相合,终而复始。”

《六度经》故事

(九)世风之变

悲观

受用 自觉

立与佛

(1)外族入寇

《〈潜夫论〉救边》:“周迴千里,野无孑遗;”江统

黄巾 民不聊生

(2)前汉 通经致用;

后汉 大儒之综经

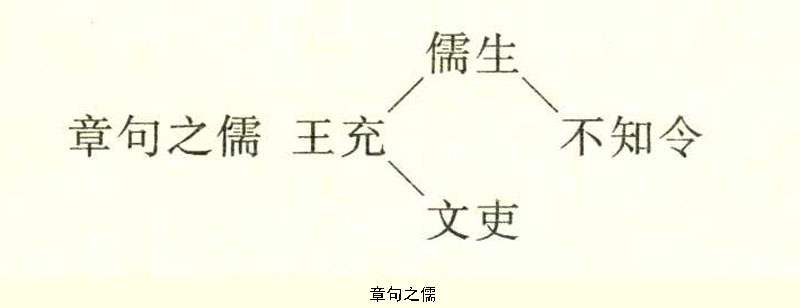

德性之涵养

章句之儒

自觉 思想之解放

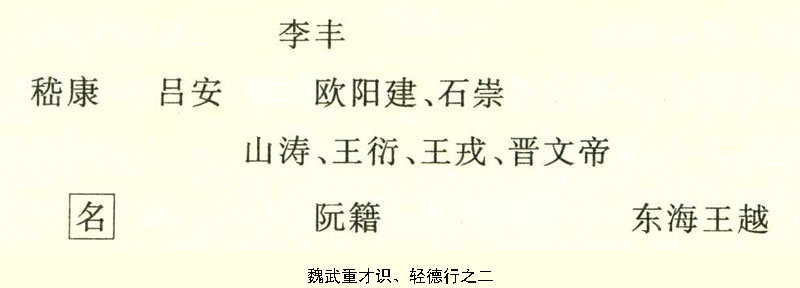

(3)魏武重才识、轻德行

(4)名士:

(Ⅰ)荀爽与李膺书,知以直道,不容于时;

“天地气闭,大人体否,智者见险,投以远害”;

悲欢 阮籍诗

“一身自不得保,何况恋妻子,春秋非有讬,富贵焉常保”;

“朝为媚少年也,暮成丑老”;

“膏火自煎熬,多财为患害”;

“仙人王子乔,难可与等期”;

嵇叔夜《幽愤诗》

张载《七哀诗》:“昔为万乘主,今为丘山土”;

(Ⅱ)任达

(Ⅲ)嘉遁(山水之乐)

孙登、郭文

(Ⅳ)品藻

(Ⅴ)玄虚 适性、顺天

无惧、无畏

任达、佯狂

“仰先哲之立训兮,虽弥高而弗为。”

般 若 前 期

(一)般若之二期

(二)名士之风度(见前卷)

(三)竺法护

(1)般若之流行 《鼻奈耶序》:

“于十二部,毘日罗部最多,以期邦人,老庄教行,与方等经兼忘相似也。”

《首楞严序》:

(2)法护之地位:玄风领袖。

内论:“护公德居物宗,巨源位登论道,二公风德高远,足为流辈矣。”

支赞:“天挺弘懿,……倾拔玄致。”

《合维摩记》:“研几极玄……德化四布。”

《渐备序》:

《须真经》

《修行道地经》

口宣 不转退法轮

音言 《持心经》

《正法华》

《光赞》

《净利》 更出

正法华校记

《首楞严》魔逆

《维摩》删

《大哀》——亲覆校

圣法印

《渐备》

《贤劫》

《普曜》

《渐备》=《十地》

《法华》观,少习归一之言

叡,搜研皓首,并未有窥其门者

《维摩》愍,先哲之格言

《首楞》

《光讃》、《渐备》,安公表扬

(四)于法兰与于道邃

(五)竺叔兰与支孝龙

何曾谓文帝:“宜摈(阮籍)四裔,无令污染华夏。”……帝曰:“度外人也。”

《时非时经》

被褐怀玉 深智作愚

外如夷人 内怀明珠

千亿万劫 与道同躯

(六)帛法祖(远)

(七)玄风与佛理之初结合

(八)竺道潜

(九)支遁

(十)六家七宗

(十一)格义

(十二)本无义

(十三)本无异宗

竺法深

竺法汰

《义疏》(僧传)

《与郗超书》论本无义 四首(法性集、教行集、杂行集、色心集)

《问释道安三乘并书》

《问释道安六通》

《问释道安神》

(西域志)

(十四)即色空义:

吉藏 不坏假名而说实相

(十五)释道安

(1)追述佛学界情形

(2)释道安之地位

(3)禅法与神智

(a)“晋土禅观废弛,学徒虽兴,蔑有尽漏”。(《阴持入序》)

“每惜兹邦禅业替废”。(《十二门序》)

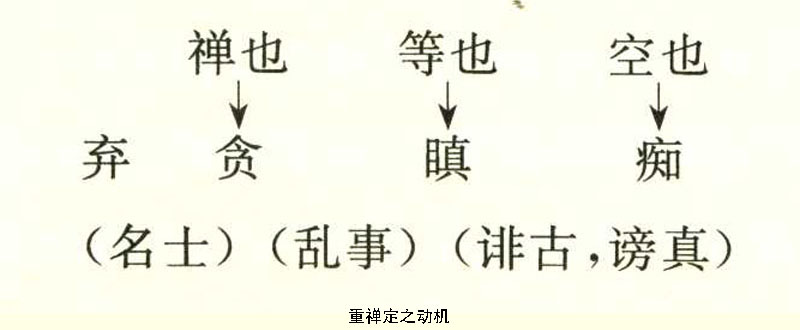

(b)重禅定之动机

又《大十二门》

怨憾之兴,兴于此彼

(c)禅定有阶差

《安般》

《十二门》

(d)寂

《安般》

→神通

《十二门》

(e)禅定之背景

《安般》——道之所寄

《人本欲生》——禅变应会

《人本欲生注》——(见论丛)

《道地》——无本无为

[性] 本安般 道

整理者按:录自“甲戍(1934年)读书札记卷一”和“甲戍(1934年)读书札记卷二”。原文照录,不作改动。

用彤先生《佛教史料杂钞》中之有关材料

(一)用彤先生为撰写《隋唐佛教史》所阅读之书目:

整理者按:用彤先生为撰写《隋唐佛教史》阅读了大量书籍,并把他认为可用之材料抄录下来,现存共二十二本(应为二十三本,但第一本丢失),这二十三本《史料杂钞》主要是抄录史书、文集、丛书、笔记、金石录,也有日本学者有关佛教的著作,这里把所阅读之书目录于下:

1.《佛教史料杂钞》第二册:《南齐书》、《陈书》、《隋书》、《南史》、《补三国艺文志》、《三国职官表》、《补晋书艺文志》、《天一阁书目》、《洛阳伽蓝记》;

2.《佛教史料杂秒》第三册:《十六国春秋辑补》、《玉简斋丛书》(二集)、《日本万字续藏目录》、《魏书》、《湖北先正遗书》、《丛书举要》、《金石萃编》;

3.《佛教史料杂钞》第四册:《金石萃编》(续第三册)、《山西志辑要》;

4.《佛教史料杂钞》第五册:《金石萃编》、《金石续编》、《金楼子》、《肇论疏》(唐元康)、《大乘义章》、《春明退朝录》、《避暑录话》、《齐东野语》、《四库全书总目》、《挥麈前录》、《挥麈后录》、《邵氏闻见后录》、《夷坚志》、《封氏闻见录》、《文昌杂录》、《鼠璞》、《异苑》;

5.《佛教史料杂钞》第六本:《敬斋古今註》、《金石萃编》、《梦溪笔谈》、《论衡》、《敦煌石室遗书》、《三国志》、《世说新语》、《水经注》、《金陵史势之鸟瞰》(张其昀《东方》第三卷第十三及十五期)、《倪注庾子山集》、《酉阳杂俎》、《名义考》、《张氏可书》、《剧谈录》;

6.《佛教史料杂钞》第七本:《旧唐书》、《法苑珠林》、《吴地记》、《吴郡图经续记》、《旧唐书》(续)、《张文献公集》、《李元宾文编》、《吕衡州文集》;

7.《佛教史料杂钞》第八本:《东京梦华录》、《梦粱录》、《归田录》、《道山清话》、《湘山野录》、《景德传灯录》、《慧超往五天竺传残卷》、《南唐书》、《青岩丛录》、《大昭庆律寺志》(按:中言戒律、戒坛、戒相、传律甚详;又言执仪甚详)、《祖庭指南》(《图书集成》释教部总论,说禅宗五派);

8.《佛教史料杂钞》第九本:《开天传信录》、《杜阳杂编》、《续高僧传目录》、《唐摭言》、《鉴戒录》(于“躭释道”处有一眉批“曹寅”两字,并在“卷尾跋”处有“康熙己巳徐嘉炎从竹坨十兄借观……以见赐……因影钞一本”,下又批“曹寅”二字)、《南部新书》、《容斋笔记》、《桯史》、《癸辛杂志前集》、《癸辛杂识续集》、《癸辛杂识别集》、《龙筋凤髓判》、《柳柳州全集》、《科金刚碑》、《续唐书》、《西干十寺记》、《梁京寺记》、《西溪藂语》、《补五代史艺文志》;

9.《佛教史料杂钞》第十本:《北山录》(有眉批:“据卷三注中称宋师为王师,则慧宝宋人也。所用此为蜀本[宋本]则知注者为宋僧)、《北山录注解随函》、《图书集成》杂录、矢吹庆辉《三阶教之研究》、《辍耕录》、高桑驹吉《中国文化史》(元的道教、明的道教);

10.《佛教史料杂钞》第十一本:《北山录注解随函》、《吴船录》;

11.《佛教史料杂钞》第十二本:《八琼室金石补正》(节钞);

12.《佛教史料杂钞》第十三本:忽滑谷快天《禅学思想史》、《宝藏论》(《宝藏论序》、《宝藏论目录》、《重刊宝藏论序》、《宝藏论重刊序》)、《道德经集解》;

13.《佛教史料杂钞》第十四本:《全唐文》(第一);

14.《佛教史料杂钞》第十五本:《全唐文》(第二);

15.《佛教史料杂钞》第十六本:《全唐文》(第三);

16.《佛教史料杂钞》第十七本:《全唐文》(第四);

17.《佛教史料杂钞》第十八本:《全唐文》(第五);

18.《佛教史料杂钞》第十九本:《全唐文》(第六);

19.《佛教史料杂钞》第二十册:《唐文拾遗》、《知不足斋丛书》;《客杭日记》、《独醒杂誌》、《梁溪浸志》、《归潜志》、《玉壶清话》、《愧郯录》、《宣和奉使高丽图经》、《清波杂志》、《中吴纪闻》、《五代史话》、《湖北通志》、《唐会典》、《唐文拾遗》;

20.《佛教史料杂钞》第二十一本:《唐文拾遗》;

21.《佛教史料杂钞》第二十二本:《唐文拾遗》、《河南志》、《东海金石苑》、东洋协会出版《东洋学报》(第十七卷二号至四号及第十八卷一号)、《金石苑》、《语石》;

22.《佛教史料杂钞》第二十三册:《陶斋藏石记》、《全唐诗》、《邠州石室录》、《长安志》。

用彤先生《佛教史料杂钞》中之眉批或按语

整理者按:以下从《佛教史料杂钞》中抄出用彤先生之“眉批”或“按语”十条,并加按语说明,供参考。

1.《佛教史料杂钞》第二册中抄录《补晋书艺文志》释家目录后的一段批语:

“据常熟丁辰本志刊误重出者十一种,现均用口标出。又彤按《高僧传》六,‘释道祖与同志僧迁、道流共入庐山七年,并山中受戒。道流撰诸经目未就,祖为成之,今行于世’云云。故补遗中之众经四卷,即前列之诸经目录复出,当删。”

整理者按:“用口标出”者为:《大十二门注解》上有眉批“即经注”;《阴持入注解》上有眉批“即《隋录》注解”;《光讚析中解》上有眉批“即《光讚般若略解》之一部”;《小十二门论注解》上有眉批“即《隋录》,《十二门禅经注解》”;《光讚钞解》上有眉批“即《光讚般若略解》分出”;《了本生死注解》上有眉批“即《隋录》(之注解)”;《大道地解》上有眉批“即经注解”;《贤劫诸度无极解》上有眉批“即经略解”;《安般守意解》上有眉批“即《安般经》注”;《密迹持心二经甄解》上有眉批“即《梵天》与《金刚》二经合”;《人本欲生注撮解》上有眉批“即经注解”。

2.《佛教史料杂钞》第十本中有“佛化之发展”一节:

“佛化之发展

汉—江淮之间

三国—晋—江南、广州、鄂湘—萌芽

五朝—光大—南—建业

江西

会稽

寿春

北—长安

洛阳

邺

蜀

隋唐——五台——天台

两京

高丽

日本(钦明朝)

西藏

宋元——女真(金)

契丹(辽)

蒙古

明清——无发展”

整理者按,上表“是说明佛教自汉传入以后所流行之地域”。

3.《佛教史杂钞》第十一本中有“北周佛道之争”一段:

武帝天和三年(公元568年),帝御大德殿,集百官及沙门、道士,亲讲《礼记》(《北史》卷十);

(1)武帝天和四年二月,帝御大德殿,集百寮、道士、沙门等,讨论释老二教(《北史》卷十);

(2)三月十五日,勅召大德,僧人、名儒、道士于正殿,帝升御座,论三教优劣,众议纷纭,莫衷一是(《僧传·道安》);

(3)三月二十日(一本作三十日),又集,众论是非滋生,帝莫知所简,索然而退。(同书)

(4)四月初,又广集道俗,极言陈理。(同书)

武帝天和五年二月十五日,甄鸾上《笑道论》。

(5)天和五年五月十日,帝又大会群臣,审查《笑道论》,于殿庭烧弃之。(同书)

(6)后道安又作《二教论》,废立之议遂寝。(其中五年争少息)

(7)武帝建德三年(公元574年)五月,智炫与张宾争辩于太极殿,次日下诏兼毁二教。

建德六年(公元577年,齐承光元年),齐亡。帝召前修大德,升座议废立,慧远抗议不听。(《广弘明集》)

(8)武帝建德六年十一月四日,帝幸邺宫新殿前,僧任道林抗争。(《广弘明集》十,又《统纪》三十八)

建德十年,帝崩。

整理者按:上录一段为用彤先生亲笔所写,这些材料大都为《汉魏两晋南北朝佛教史》所利用。

4.在《佛教史料杂钞》第十三本中抄录赵秉文《道德经集解》(《正统道藏》罔上、中)五条:

二章,肇曰:“有无相生,其犹高必有下,然则有无虽殊,俱未免于有也。此乃言象之所以形故,借有无之表者以祛之。”

第十三章,肇曰:“大患莫若于有身,故灭身以归无,此则二乘境界,谈道者以下惊宠辱,遗身灭智为极则,岂知圣人之旨哉!”

第二十章,肇曰:“习学谓之闻,绝学谓之邻,过此二者谓之真过,然则绝学之外,向上犹有事在。”(《碧岩集》引)

第二十三章,肇曰:“真者同真,伪者同伪,灵照冥谐,一彼实相,无得无失,无净无秽,明与无明等也。”

第五十章,肇曰:“有所知,则有所不知,圣心无知,故无所不知。小知,大知之贼也。”

参看《翻译名义记》引《肇论》

整理者按:在用彤先生的《汉魏两晋南北朝佛教史》中论及此事;“又金赵秉文《道德经集解》引有所谓肇公之《老子注》,其中有‘习学谓之闻,绝学谓之邻’诸句(禅宗书《碧岩录》五引此诸语,则谓出于《宝藏论》),实《宝藏论》中语。论中亦并颇有道教理论与名辞(如虚洞、太清、阴符等),则似此论为中唐之后,妄人取当时流行禅宗及道教理论凑成,托名僧肇。而所谓肇公之《老子注》,同为伪书也。”(见该书,中华书局1963年版,第332~333页)。我曾写过《关于僧肇注〈道德经〉问题——四论创建中国解释学问题》收入《和而不同》(辽宁人民出版社,2001年),对上列五条,均一一在僧肇著作(如《肇论》、《维摩诘所说经注》)中找到,确证僧肇未有《老子注》。后又发现《罗浮山志》中载有苏元朗著《宝藏论》。然今有所谓僧肇《宝藏论》是否为苏元朗所著,则须详考。查《翻译名义记》,其中引《肇论》多处,如卷五中:“摩诃般涅槃那……肇师《涅槃论》曰:秦言无为,亦名灭度。无为者,取其虚无寂寞,妙绝于有为。灭度者,言大悉永灭,超度四流。斯盖镜像之所归,绝称之幽宅也。”所引与今《涅槃无名论》同。但在《翻译名义记》中的“肇曰”(肇云)多见于《维摩诘经所说经注》中,如:“刹帝利,肇曰:王种也。秦言国主。”见《维摩诘所说经注》卷一《方便品》;“优婆寒、优婆夷,肇曰:义名信士男,信士女。”见《维摩诘所主经注》第一《佛国品》等等。但在《翻译名义记》中未见僧肇《老子注》。

5.在《佛教史料杂钞》第十七本中抄录《全唐文》的《大法师行记》并有眉批一段:

“大法师行记 海云贞观时沙门

夫圣生西域……故如来灭后,千年之中,廿有四圣人法师口传法也。千年之后,次有凡夫法师,亦传法也。暨大魏太和廿二年口天竺优迦城有大法师勒那么提……持《十地论》,振斯东夏。……齐天保元季在邺京讲《十地论》。……”云云。

用彤先生于此段批有下一段:

“此篇残缺,惟有阅Bk904,于《十地论》宜详究。”

整理者按:用彤先生抄录约一千余字至“涅槃讲一”止。《大法师行记》为贞观时沙门海云所撰。Bk904即《全唐文》第904卷。在《汉魏两晋南北朝佛教史》第二十章《北朝之佛学》中《十地经论之传译》中说:“《十地经论》乃世亲菩萨所作。北魏宣武帝永平元年(公元508年)译于洛阳。有崔光序。略曰:

以永平元年,岁次玄枵,四月上日,命三藏法师北天竺菩提流支,魏云道希,中天竺勒那摩提,魏云宝意,及传译沙门北天竺沙门伏陀扇多,并义学锱儒一千余人,在太极紫庭,译出斯论,十有余卷。”

又在《隋唐佛教史稿》第二章《隋唐传译之情形》的第三节《翻译之情形》中说:“龙树释《十地经论》与世亲所释多不相同。”

但两处均未引用《大法师行记》。然据此《行记》可知《十地经论》是由勒那摩提带到我国,并于天保元年(公元550年)在北齐邺京讲《十地论》。这些材料或与《十地经论》在华流传有关。

6.在《佛教史料杂钞》第二册最后有如下一段:

“《天录琳琅》有辽版经部(另同书有辽钞本一)。

《龙龛手监》一函六册。辽僧行均集,行均字广济,书四卷,前有辽燕山阁忠寺沙门智光字德怇序。书见晁公武《读书志》有此书,亦见沈恬《笔谈》。”

整理者按:《天录琳琅》有辽版,并有辽钞本,似应注意。

7.在《佛教史料杂钞》第四册《金石萃编》抄录中之《道安禅师塔记》中有两段批语:

于“……《陕西通志》,百塔寺本唐僧信行塔院……”处批有:“李伯药制文、欧阳询书《化度寺塔铭》为唐僧邕为信行禅师作碑铭、造塔(在贞观五年)。信行事见《续僧传》二十。《铭曰》:及开皇时有魏州信州禅师轮实命世之异人,玄门辅弼,辰习常根之业,知禅曰修道,立行宜以济度。”于“……志称信行为唐僧或与信义同时……”处批有“信行为隋魏州人,开皇十四年卒。”

整理者按:信行非唐僧。《隋唐佛教史稿》第四章《隋唐之宗派》第九节《三阶教》中说:“信行禅师生于梁武帝大同六年(公元540年),卒于隋开皇十四年(公元594年),年五十五①魏州人,于相州法藏寺受具足戒,唱三阶法,为世所趋。”按此据S,2173《信行遗文》,见矢吹氏之《三阶教之研究》。

8.在《佛教史料杂钞》第五册《金楼子》抄录中有两段批语:

在“《碑集》十秩百卷。付兰陵肖贲撰。”处,有:“案《隋志》梁元帝撰《杂碑》二十二卷,碑文十五卷,此作百卷,疑至隋时已失其失,谨校”,此处有“彤按:《集林》序谓:合三十卷。则此百卷中系各种碑集共计;”在录文上有眉批:“《金楼子》有曰:肖贲颇读书,而无行。又谓:此人非不学,然后妄用此学乎!”

9.在《佛教史料杂钞》第二册中抄录《陈书》第三十卷有如下一段:

“傅縡笃信佛教,从兴皇寺惠朗法师受《三论》,尽通其学……”上有用彤先生眉批:“传作法朗或道朗”。

整理者按:《隋唐佛教史稿》第四章第一节《三论宗》中说:“兴皇法朗(《续僧传》亦常作道朗;《陈书·傅縡传》作慧朗),俗姓周氏,徐州沛郡沛人。……陈武帝永定二年(公元558年)十一月奉敕出山……,入住京师兴皇寺,镇讲相续。……朗在兴皇,听者常千。”又《摄山之三论宗史略考》(载《史学杂志》二卷五、六合刊,1931年4月)与之大同。

① 《续高僧传·信行传》曰:卒年五十四,当误。

![]()