隋文帝开皇二十年(庚申)

谱主事略

玄奘生,一岁。

关于玄奘的年龄,唐代人所写的《传》、《状》、《碑铭》、《经录》、杂著等互有歧异,即使在同一篇的前後记载里,也自相牴牾。案《慈恩传》一记载贞观三年“时年二十六也”,则玄奘殁时应是六十一岁,又载武德五年受具年满二十,则享年应为六十三,卷十显庆五年“谓诸僧曰,玄奘今年六十有五”,则去世时当是六十九岁;《行状》作玄奘卒年六十三,而于贞观三年云二十九岁,则世寿似为六十四;《续传》谓玄奘卒年六十五,而于武德五年云二十有一,则享年当为六十三,于贞观三年作时年二十九也,则逝世时应是六十四岁。此後《统记》、《通载》、《稽古略》以迄《神僧传》等都沿袭唐人著录,讹误相承,未作探索。以故学者众说纷纭,迄未论定,这是玄奘年谱首先必须解决的问题。玄奘出生年月,唐人均未著录,但卒于唐高宗李治麟德元年(664)则各本记载一致。因此,逆推玄奘的诞生年代与享年,就有多种不同的说法:

一、六十三岁说 《行状》:“今麟德元年,吾行年六十有三,必卒於玉花(华)。”1930年新疆出土的回鹘文古写本《菩萨大唐三藏法师傅》也有“余玄奘六十三岁矣,必当于此(今)年舍身于此伽蓝”句。冯家昇:《回鹘文写本<菩萨大唐三藏法师传>研究报告》(中国科学院考古研究所考古学专刊,1953年丙种第一号,页二十一。)陈援庵(垣)先生《释氏疑年录》四陈氏励耘书屋刊本,1964年中华书局排印本,页九十九。及其《书内学院新校慈恩传后》从之,论证谓:“盖综合诸家记载,惟武德五年满二十岁即二十一岁,及麟德元年寂之说,唯能统一。校者即据此说,推算为六十三,而又与《行状》合也。”《东方杂志》,第二十一卷,第十九期,页八一。《刘谱》演绎陈先生的论据谓:“贞观元年二十六岁与六十三说相应。十三岁出家,受度使人郑善果。按《隋书》考之,大业十年,善果方在东都,与六十三岁合。在高昌上启有云:‘负笈从师,年将二纪’,‘负笈从师’当指出游之前而为时最近者,即北上从惠休、道深学事也,若依六十三说推之,则此时正在二十二、三岁与‘年将二纪’之言相合。”《女师大学术季刊》,第一卷,第三期,页三。《曾谱》从同。

二、六十五岁说 《续传》五:“麟德元年告翻经僧及门人曰,‘行年六十五矣,必卒玉华。’”《陈谱》从之。近冯家昇《回鹘文写本<菩萨大唐三藏法师傅>研究报告》根据《沙门玄奘上表记·重请入山表》中的“自奉诏翻译,一十五年……行年六十”句,考定此《表》上于显庆四年(659),以行年六十推算与麟德元年享寿六十五岁说合;又据《慈恩传》九显庆二年(657)《请入少林寺表》“六十之年飒焉已至”句,认为玄奘还不到六十岁故云。

三、六十九岁说 《塔铭》:“麟德元年二月五日夜……春秋六十有九矣。”梁启超《支那内学院精校本玄奘傅书後》从之,谓:“《塔铭》虽晚出,而所记最得其真,在本书中可得切证。……显庆二年……师上表云‘岁月如流,六十之年。飒焉已至’,以六十九岁推算,是年为六十二岁,若仅五十六岁,案指六十三岁说之非。无缘用‘已至’二字。显庆五年……是年为初翻《大般若经》之年,本书于本年条下记其事云:‘法师翻此经时,汲汲然恒虑无常,谓诸僧曰,玄奘今年六十有五,必当卒命于此伽蓝,经部甚大,每惧不终,人人努力加勤,勿辞劳苦。’依《塔铭》六十九岁推算,是年正六十五岁。”原见《东方杂志》,第二十一卷,第七期,页八十一。後收入中华书局版《佛学研究十八篇》下册,附录三。

除以上三说为学者所通用外,其余摭拾《传》、《状》、《碑》、《录》有关玄奘年岁的片言只词,尚有下列诸说。

1.五十六岁说 《旧书》本传:“显庆六年卒,时年五十六。”案两《唐书》及《通监》二百,《唐纪》十六。高宗于661年二月乙未晦改元龙朔,故显庆只有五年,且玄奘卒于麟德元年,其错误自不待言,也可能是年六十五的倒误。

2.六十岁说 宗典《唐释怀素(藏真)非玄奘(三藏)门人说》:“据垂拱四年(668)释彦悰撰的《大慈恩寺三藏法师傅》是六十岁,以此推之,生于隋大业元年(605)。”1961年11月8日《文汇报》。但细读《慈恩传》并无玄奘卒年六十岁之文,又无其他旁证,不知何所依据?如以玄奘享年六十计,则与所有的文献著录均牴牾。同时各本《慈恩传》的结衔均作唐沙门慧立本,释彦悰笺;在彦悰的《序》里明言“传本五卷,魏国西寺前沙门慧立所述”。赞宁《宋高僧传》下简称《宋僧传》。四《彦悰传》敍《慈恩传》的撰、笺经过也作彦悰笺述;即如日本昭和七年十月东方文化学院京都研究所校刊本《大唐大慈恩寺三藏法师传·校刊发凡》与朱东润先生所说,亦不过“《慈恩传》前後分属慧立、彦悰二人”,“卷一至卷五慧立作……卷六至卷十彦悰作”《大慈恩寺三藏法师传述论》而已,则宗典所谓释彦悰撰的《大慈恩寺三藏法师传》云云,也是不正确的。是故,此说实无以成立。

3.六十一岁说 《慈恩传》一于武德五年(622)有“法师年满二十”受具句,于贞观三年首途有“时年二十六”句,梁启超据以推算又提出此说。但如以玄奘卒年六十一计,当生于隋仁寿四年(604),武德五年年仅十九;贞观三年西行经考证当为元年之讹,详後贞观元年谱。则为二十四岁,都与前说不相侔,故此说也难以成立。

4.六十四岁说 据《续传》与《行状》,贞观三年玄奘孤征时为二十九岁,则算至麟德元年只有六十四岁。且此说,一无史实佐证,二或系由卒年六十五的逆推致误。《刘谱》:“《续高僧传》又谓法师出游时年二十九……彼以法师卒年为六十五岁矣,於是贞观十九年为四十六岁,又自四十六岁减去十七岁则为二十九岁矣。”(《女师大学术季刊》第一卷第一期,页十三。)

以上四说,错误明显,可置而不论。综合前列三说,参证文献,以六十五岁说为确切,其论据如下:

一、玄奘卒年六十五岁,始于道宣《续传》。道宣与玄奘年辈相若,《宋僧传》十四《道宣传》卒于乾封二年(667)年七十二,则生于隋开皇十六年(596),长于玄奘四岁。贞观十九年玄奘开始在弘福寺译经,道宣受召掌缀文,“笔受润文,推之为最”。显庆三年秋七月敕玄奘徙居西明寺翻译,道宣则“及西明寺初就,诏宣充上座,三藏师至,诏与翻译”,一直到玄奘逝世,除间往长安附近的终南山外,始终在京师。玄奘为慈恩寺上座时“犹与诸德说西方圣贤立义,诸部异端,及少年在此周游讲肆之事,高论剧谈,竟无疲怠”。《慈恩传》七。“因知慧立、道宣所记,往往有本诸玄奘口授者。”《大慈恩寺三藏法师传述论》。故道宣著《释迦方志》多取材于《西域记》,间或采取玄奘口授;又道宣以大乘圆义来会通四分比丘律倡心为戒体之说,显受法相唯识学说的影响,是可知他与玄奘过从之密。以常情而论,同一时代的人,同堂共事,亲闻亲见,似乎不致大有出入,道宣写玄奘传载明他卒年六十五,必有所据。

二、道宣生平除弘通戒律外,研究佛教历史,著作宏富,态度较为谨审,不仅成为研究中国佛教史所必不可少的资料,并且还可以佐证南北朝、隋、初唐的历史。其所著《续高僧传》的史料价值已有定评。《续传·自序》:“或博谘先达,或取讯行人,或即目舒之,或讨雠集传;南北国史,附见徽音,郊郭碑碣,旌其懿德,皆撮其志行,举其器略……”写作态度是比较严肃的。《续传》四十卷(高丽本作三十卷,宋、元本作三十一卷,明、清藏本作四十卷),正传四八五人,附见二一九人(自序“正传三百三十一人,附见一百六十人”,因成书以後,续有纂入之故)。作者力求查出所传者的生卒年月和年寿,凡不可考见的,均付之阙疑;尤其在正传中以《玄奘传》用力最勤,篇幅也最长,共占一卷,分作两次写定。道宣既是一位注重佛教史实的学者,对于“一代大师”玄奘的年寿,似不致率尔搞错。并且《续传》的最後完稿,陈援庵先生考定“是书实止于麟德二年,即宣公之卒前二年”,《中国佛教史籍概论》卷二,页二九。即玄奘死後一年。玄奘逝世,高宗为之“罢朝”,“京城道俗奔赴哭泣日数百千”,《慈恩传》十。这时道宣正在长安,翌年即写成《玄奘传》,对于他的年寿岂有不知之理?《慈恩传》十敍及总章二年(669)有敕徙葬事,可知完稿当在总章後,至于彦悰作笺在垂拱四年(688)则成书更在其後,何况原稿又经错乱,“累载搜购乃获”,参见彦悰自序及《宋僧传·彦悰传》。故就史料价值而言,《续传》是研究玄奘生平最原始的文献。

三、《慈恩传》和《塔铭》载玄奘十三岁在东都蒙大理卿郑善果的“器识”,始得引度出家,以六十五岁说推算,是年为大业八年(612)。考郑善果在大业四年间任鲁郡太守,大业六年後迁大理卿,至十一年始拜右光禄大夫,故大业八年适在大理卿的任上。岑仲勉《隋书求是·隋书州郡牧守编年表》:“景州刺史郑善果为鲁郡太守,後徵授光禄卿,据《旧唐书》六二,善果任鲁郡,与武威太守樊子盖同时,子盖以七年(案《隋书》本传系六年,此或岑氏误记)五月入为民尚,则善果之任,应在此以前。”(1958年,中华书局版,页七五)案《隋书》四一《苏威传》:“高颎、贺若弼等之诛也,威坐与相迎,免官,岁余,拜鲁郡太守,俄召还。”《旧书》六二《郑善果传》:“大业中,累转鲁郡太守……及朝京师,炀帝以其居官俭约,莅政严明,与武威太守樊子盖考为天下第一,各赏物千段,黄金百两,再还大理卿。”《隋书》六十三《樊子盖传》:“大业五年又下诏曰,‘而金紫光禄大夫樊子盖……’赐缣千匹,粟麥二千斛。……六年,还除民部尚书。”是可知郑善果拜鲁郡太守係接苏威之任,当在大业四年间,再还大理卿在大业六年後。又案《隋书》四《炀帝纪》下与《通监》一八二《隋纪》六载十一年八月,炀帝北巡,突厥始华可汗围雁门,九月始解围去。徵之《郑善果传》:“突厥围炀帝于雁门,以守御功,拜右光禄大夫。”参见《隋书》六七《裴矩传》、八四《突厥传》等均同。可知郑善果拜光禄大夫在大业十一年九月之後。故《慈恩传》与《塔铭》称他的当时职守。据《郑善果传》他就任大理卿後为推勘狱讼,曾多次往返于长安、洛阳间;同时隋代统治者因政治上的需求而大力提倡佛教,据《珠林》一百的统计,隋朝新造的寺院凡三千九百八十五所,新度的僧尼共二十三万六千二百人。大业八年郑善果奉勅至东都“恒度”,《续传》。而玄奘适在东都净土寺为少年行者,故能与他会晤,旁证史实与传文记载吻合。

四、《慈恩传》九载显庆二年九月二十日玄奘的《请入少林寺表》有“岁月如流,六十之年,飒焉已至”句。以玄奘年寿六十五计,是年为五十八岁,六十将届,故有“飒焉已至”之叹。梁启超认为这年是六十二岁,故云“已至”,实无视“飒焉”的含义和“已至”的训释。案玄奘“岁月如流”句袭用孔融《论盛孝章书》的“岁月不居,时节如流,五十之年,忽焉已至,公为始满,融又过二”。《文选》卷四一,《书》上。“飒”,风声,《文选》宋玉《风赋》“有风飒然而至”,玄奘用以形容六十之年倏然将至。“已”,王引之《经传释词》一:“*,或作以,或作已,郑注《礼记·檀弓》曰:‘以与已字古本同。’”“已”古典“以”通。《全唐文》多“已”“以”通用,玄奘《西域记》及其译著凡“已”大都作“以”解,其例不胜枚举。“飒焉已至”的“已”略同《经传释词》的“犹而也”,“犹及也”,作者举其成败,说明六十之年倏忽将至,正是五十八岁人的口吻。

五、《□□寺沙门玄奘上表记·重请入山表》:“自奉诏翻译,一十五年,夙夜匪遑,思力疲尽。行年六十……”内学院校刊本《慈恩传》附录《玄奘表启补遗》。冯家昇先生已考定此《表》上于显庆四年,时年正六十,至为确当。又《表》云:“自奉诏翻译,一十有五年。”案玄奘在贞观十九年(645)正月,返抵长安,二月谒太宗于洛阳,三月回到长安在弘福寺开始译经,到显庆四年(659)如以卒年六十五岁推算,则生于隋开皇二十年(600—659),到这一年正为六十岁,译经恰为十五年(645—659)。此《表》见于日本小泉策太郎所藏的古写本《□□寺沙门玄奘上表记》,信为玄奘的手笔,也是解决他一生行事的原始资料。从玄奘自述“行年”的文字推得,正与六十五岁说相符。

六、反之,证以六十三岁说 陈援庵先生据《续传》和《行状》的武德五年年二十一以及《慈恩传》一“年满二十受具”句而推定。案据陈援庵先生《校勘学释例》的“形近而误”,“五”每易误为“三”。武德五年系三年之讹,业经《慈恩传》内学院校刊本,一九五四年十二月原校者重勘刊误更正。吕秋逸(澂)先生广据各本精校,并获见日本所藏古写本,著笔精审,当有所据。如以玄奘武德三年“二十有一”或“年满二十”,正兴六十五岁说相符。

纵退一步,即以六十三岁说来推算,《续传》、《行状》谓贞观三年二十九,则是年系二十八岁,也自相龃龉;即以《慈恩传》一所谓贞观三年首途时年二十六来推算,则卒年应为六十一岁,与六十三岁说也不能符合。至于《行状》所敍“麟德元年,吾年六十有三”云云,因玄奘自六十以後,疾病侵寻,顾影汲汲,时有人寿倏忽的叹息,详见《慈恩传》九、十。惟恐六百卷《大般若经》翻译不了,而有“假我数年以学《易》”,自励而勉人的话。故《慈恩传》系此语于龙朔三年(663)前,以六十五岁说计,是年正是六十三岁。《续传》廉得其实,故指是告大众的语录,以说明自己的年寿有限。《开元录》八指出是翻《大般若经》了时所语,也作六十五。案《大般若经》於龙朔三年(663)冬十月二十三日译讫,《续传》作十月末,《行状》与《开元录》作十月二十日。翌年春玄奘就病逝。《开元录》所载情状基本与《续传》、《慈恩传》相符。冥详《行状》较後出,系据《续传》与《慈恩传》而成,作者或许误会造句话的意思,或因辗转传闻以误,就以为玄奘卒年六十三岁了。这在梁启超与冯家昇的论著中均已阐明。

七、《刘谱》据玄奘《谢高昌王启》“负笈从师,年将二纪”句,谓:“‘负笈从师’当指出游之前而为时最近者,即北上从惠休、道深学事也。若依六十三说推之,则此时正在二十二、三岁,与‘年将二纪’之言相合。”案《谢启》原文为“玄奘宿因有庆,早预缁门,负笈从师,年将二纪。名贤胜友,备悉谘询,大小乘宗,略得披览。”系叙述他从小过着寺院生活以来,将近“二纪”了。《刘谱》显误。查玄奘自幼跟随兄长在未剃度前已诵读佛经为少年行者(童行)。《续传》:“兄素出家,……以奘少罹穷酷,攜以将之,日授精理,旁兼巧论。年十一,诵《维摩》、《法华》。”《慈恩传》一:“察法师堪传法教,因将诣道场,教诵习经。”贞观元年秋八月,玄奘二十八岁从长安启程西行,约于翌年春离开高昌,作《启》谢王。《续传》载玄奘十一岁已读《维摩》、《法华》诸经,可见他开始寺院生活更在其前,到作《启》时(二十九岁)已历二十年左右。作者在《谢启》中因申明“禀承正法,归还翻译”的志愿而回顾童年“早预缁门”的情景。初唐文风,沿袭六朝骈俪积习,为求行文整饬,故泛云“负笈从师,年将二纪”,这正与六十五岁说相侔。如果是六十三岁,则上《启》时为二十七岁,他“早预缁门”到当时只隔十七、八年,“二纪”的成数,还用不上;如果是六十九岁,则上《启》时为三十三岁,距“早预缁门”已二十四、五年了,就不能用“年将二纪”。

八、反之,证以六十九岁说 案《塔铭》作于文宗李昂开成四年(839),在唐人著录中最为晚出,并且刘轲言明本之《慈恩传》,仅据其卷十显庆五年(660)初翻《大般若经》时“玄奘今年六十有五”句而推得春秋六十有九。《续传》已指出这是玄奘译讫《大般若经》在麟德元年告门徒之语。因为《大般若经》梵本总有二十万颂,玄奘既不愿删节,又审慎地下笔,“每惧不终”,乃“勿辞劳苦”“努力加勤”,到龙朔三年冬初才大功告成。但玄奘于欢喜之余,自觉体力衰竭,无常将至,当麟德元年岁始时对门人说:“吾来玉华,本缘《般若》,今经事既终,吾生涯亦尽。”《慈恩传》十。故有“行年六十有五矣,必卒于玉华”的话。其实,细读《慈恩传》这段原文的前後语气,只是说从显庆五年春正月一日,玄奘起首翻译《大般若经》,其余各事,概括在这几年内,似不能单纯地以为显庆五年就是六十五岁,《塔铭》作者不审,遂误据以推定玄奘卒年六十九。

纵退一步即以六十九岁来对勘《传》、《状》、《碑》、《录》、《表》中的年岁记载,就没有一处相合。即以梁启超所认为:“《塔铭》虽晚出而所记最得真”提出的“六十之年,飒焉已至”的例证来说,这明显是将届六十岁的语气。详见前。如从梁说,则是年为六十二岁,《表》文似应谓“年逾六十”,“飒焉已至”适足以反证六十五岁说。此外,玄奘十三岁出家,如以六十九岁说则在大业四年(608),郑善果正在鲁郡太守任上,尚未入朝为大理卿,各本如何能称之为大理卿?玄奘也无从在东都蒙他的引度。武德三年为二十五岁,《传》、《状》怎么能说年二十一或年满二十?贞观元年西游为三十二岁,《传》、《状》怎么能说时年二十九?凡此种种,《塔铭》的错误已不待言了。

综上论证诸家之说,以六十五岁说信而有徵,则逆推玄奘应生于隋开皇二十年。

玄奘俗姓陈,名祎,原籍河南陈留,《慈恩传》一:“陈留人也。”《塔铭》同。《续传》:“汉太丘仲弓後也,子孙徙於河南,故今为洛州缑氏人焉。”《行状》:“本居颖川,後徙河南。”《开元录》八:“陈留人也……又为缑氏人也。”《内典录》五“奘本颍川”,《旧书》本传、《唐新语》、《五色线》均作偃师人。畢沅:《關中金石记》:“《旧唐书》本传云师洛州偃师人也,此(案指《塔铭》)云缑氏,未知孰是?”案陈留郡汉置(《汉书·地理志》),後周属洛州总管府,隋开皇二年废。《隋书·地理志》:“河南郡旧置洛州,大业元年移都,改曰豫州……三年改为郡。”李吉甫《元和郡县志》五:“大业十四年,复置洛州。”统辖偃师、缑氏等十八县,唐属河南道河南府,武德四年置洛州总管府,领洛、郑、熊等九州,洛州领偃师、缑氏等九县(《旧书·地理志》);颍川郡秦置,汉治阳翟,东魏改郑州,後周改许州,隋唐因之。据《行状》、《续传》、《开元录》等所载,可知《慈恩传》等作“陈留人”,系指玄奘的陈氏古代郡望而言。玄奘祖上本居颍川,从他的祖父陈康起始迁居河南洛州缑氏县,故于志宁《西域记·序》:“其先颍川人也。”廉得其实。《旧书·本传》、《通载》等作偃师人,因开皇十六年废缑氏置偃师,故一云偃师。据《元和郡县志》五河南府:“缑氏县西北至府六十三里,本古滑国也。《左传》曰,秦师灭滑。其後属晋,至秦汉为县,因山为名。缑氏山在县东南二十九里。”生于洛州缑氏县东南的游仙乡控鹤里凤凰谷陈村。(一名陈堡谷,《续传》:“缑氏故县东北游仙乡控鹤里凤凰谷,即玄奘之生地。”《行状》作县南,《慈恩传》九:“缑氏县之东南凤凰谷陈村亦名陈堡谷,即法师所生地也。”)故居在今河南省偃师县的陈河村。尤今《唐玄奘遗迹》:“今天,住在陈河村的是唐玄奘哥哥的後裔,共有二十多户人家。……距离陈河村八里许,有一座唐僧寺。解放後,人民政府也对它进行了修缮,并建立了唐僧寺小学。”(1964年6月30日《新民晚报》)官宦地主家庭。据《续传》、《慈恩传》、《行状》等,玄奘的高祖陈湛北魏清河太守,曾祖陈钦北魏上党太守,征东将军封爵南阳郡开国公,祖父陈康以学优出仕北齐,历任国子博士、国子司业,又转礼部侍郎,食邑河南,以後就定居于缑氏。

父陈慧,早通经术,曾举孝廉,历任陈留、江陵等县令,鉴於隋末政治败坏,挂冠返里,隐居以终。

母宋氏,《行状》:“亲广平宋氏,隋洛州长史钦之女。”生有三子一女,次子名素,出家为僧,法名长捷。玄奘最小。一女适瀛州今河北省饶阳县。张氏。

有关人物与大事

与玄奘师徒展开辩论的吕才生。生平详见《旧书》七九、《新书》一〇七,侯外庐《中国思想通史》第四册第二章《吕才的唯物主义和无神论思想》。

禅宗的金陵牛头派二世智岩生。生平详见《六学僧传》、《景德传灯录》(下简称《传灯录》)四、《续传》廿一等。日本学者铃木大拙的《禅宗思想史研究》、宇井伯寿《第二禅宗研究》以及山崎定英的《牛头法融及其传统》(《日华佛教研究会年报》二)于牛头禅均有较详的考述。案智岩的生卒年岁,各家记载不一,兹据《释氏疑年录》三的考定,作600年生。

吉藏详後附录。入京弘法。

隋代著名翻译家阇那崛多卒,年七十八。《续传》二、《通载》十。

十月乙丑废太子勇与其诸子为庶人。十一月戊子以晋王广为皇太子。《隋书》二《高祖纪》;《通鉴》一七九、《隋纪》三。

十二月辛巳诏:“毁坏偷盗佛及天尊像岳镇海凟神形者,以不道论。沙门毁佛像,道士毁天尊像者,以恶逆论。”同上。又见费长房《历代三宝记》(下简称《房录》)、《稽古略》二。

敕禁断三阶教的经典,不听传行。参见《续传》十六《信行传》、《房录》十二、《内典录》五。三阶教僧信行所著《对根起行杂录》三十六卷、《三阶位别录集》四卷,敕令禁绝。

以九部乐护送玄奘入慈恩寺的李道宗生。案《新书》七八本传:“高宗永徽初,房遗爱以反叛诛,长孙无忌、褚遂良与道宗有宿怨,诬与遗爱善,流象州,道病薨,年五十四。”《通鉴》一九九、《唐纪》十五,事在永徽四邻(653),是可知生于是年。

政治上利用佛教而支持玄奘译经的唐太宗李世民三岁。案李世民年寿,两《唐书·本纪》互异,吴缜《新旧唐书纠缪》四又谓庚申(600)生,叶酉《考证》、钱大昕《考异》、赵绍祖《新旧唐书互证》均有论列,兹据岑仲勉《唐集质疑·太宗十八举义兵》条的考证,当从《旧书》卒年五十二之说,则生于隋开皇十八年(598)。

为玄奘书《大唐三藏圣教序》和《记》的褚遂良五岁。据《旧书》八十,《新书》一〇五本传推定。

为玄奘润色所译经文的许敬宗九岁。据《旧书》八二、《新书》二二三,咸亨三年(671)卒,年八十一推定。

积极支持玄奘并护送归国的印度普西亚布蒂王朝,羯若鞠阇国戒日王约十一岁。

为玄奘《西域记》作序并润色译文,称菩萨戒弟子的于志宁十三岁。据《旧书》七八、《新书》一〇四及《于志宁碑》(《金石萃编》五六、罗振玉《唐三家碑铭》)、《唐于志宁神道碑》(《宝刻丛编》十),麟德二年(665)卒,年七十八推定。案明刻本《西域记序》和《全唐文》二二五作“尚书左仆射燕国公张说制”是错误的,瓦塔斯、伯希和均已指出,向达(觉明)先生已有考定,见《现代佛学》1964年,第6期《试论<大唐西域记>的校勘问题》。

严禁玄奘越境的李大亮十五岁。据《旧书》六二、《新书》九九本传,贞观十八年(644)卒,年五十九推定。

引度玄奘出家的郑善果约二十一岁。郑善果的生卒年岁史无明文,《隋书求是·隋书州郡牧守编年表》六五《沂州》条据《隋书·本传》:“‘母年二十而寡。……善果以父死王事,年数岁,拜使持节大将军。’按尉迥之乱,在大象二年,善果母时年二十,则其出嫁在建德二年,善果之生,最早不得过建德三年,最迟不得过大象二年,传文有善果年数岁之言,今折中假定为建德六年,则至开皇十年,善果年已十四。”案岑氏假定郑善果生于建德六年(577),至开皇二十年(600)应为二十四岁。考《隋书·本传》明言其母“年十三,出适郑诚,生善果,而诚讨尉迥,力战死于阵,母年二十而寡”,故善果之生明明在讨尉迥之年,则固当生于大象二年(580)。至于传文云“年数岁”系指拜使持节大将军之年,证之《大唐新语》三《清廉》六《郑善果》条:“母曰‘汝先君清恪,以身殉国……汝自童子承袭茅土……”可知并不是善果生已数岁,而父死于阵,岑氏的假定似可商,约以生於大象二年较为得当,则在开皇二十年应是二十一岁。

奉敕照料玄奘译经事业的房玄龄二十三岁。据《新书》九六本传,贞观二十二年(648)卒,年七十一(《旧书》本传作年七十)推定。

奏请玄奘入住庄严寺的萧瑀二十六岁。据《旧书》六三、《新书》一〇一,贞观二十二年卒,年七十四推定。

激烈反对佛教的傅奕四十六岁。据《旧书》七九、《新书》一〇七本传,贞观十三年卒,年八十五推定。

附一、玄奘在国内的师承

玄奘在国内的师承,可考见的有景、严、空、慧景、道基、宝暹、道震、慧休、道深、道岳、法常、僧辩、玄会等十三人。其中有确切年代可考的,玄奘诞生之年为:

玄会十九岁。据《续传》十五:“贞观十四年五月二十七日卒,春秋五十有九”推定。

僧辩三十三岁。《续传》十五作贞观十六年卒,年七十五,《六学僧传》二三作贞观十三年卒,兹据《释氏疑年录》三推定。

道岳三十三岁。据《续传》十三,贞观十年春二月卒,年六十九推定。

法常三十四岁。据《续传》十五,贞观十九年六月二十六日卒,春秋七十九推定。

慧休五十三岁。据《续传》十五,贞观十九年卒,年九十八,推定。

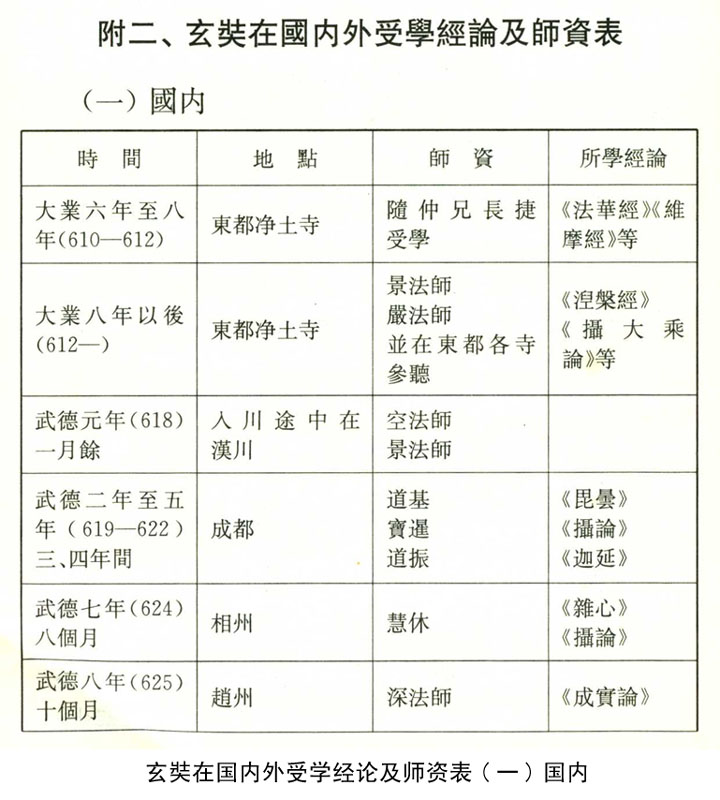

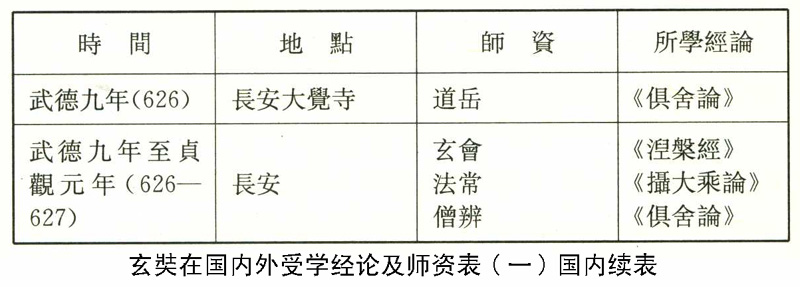

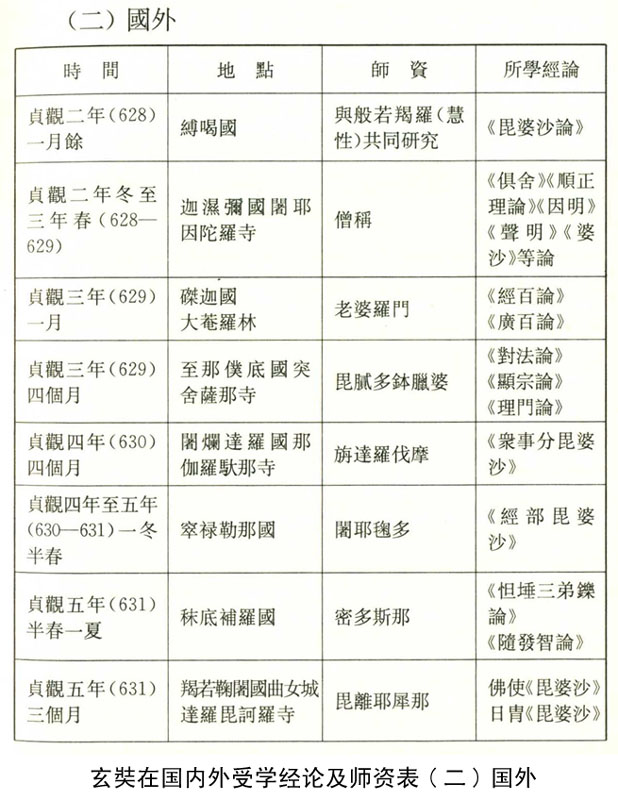

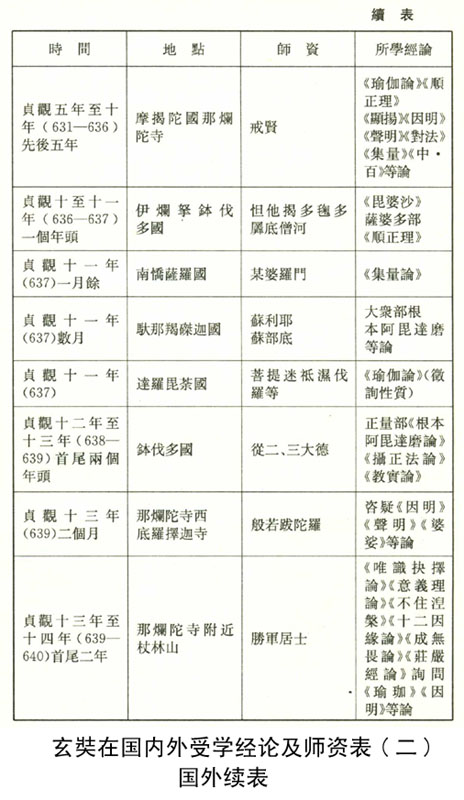

附二、玄奘在国内外受学经论及师资表

附三、玄奘开创法相宗在国内外的先行者

国内:

在中国最早传译印度大乘佛教有宗教理的佛驮跋陀罗《祐录》作佛大跋陀,译义觉贤,迦维罗卫(今尼泊尔境内)人,少以禅律驰名,义熙四年(408)到达长安,案觉贤至长安之年,《祐录》与《高僧传》失载,後出之书《通载》七作义熙二年(406),後人一般通作406年来华,汤用彤先生《魏晋南北朝佛教史》则作义熙六年(410)。兹据法藏《华严经传记》与《统记》三六义熙四年到长安的记载。生平详见《高僧传》二,《祐录》二,《统记》二六、三六,《通载》七,《华严感应缘起传》,《华严经持验记》,《塔铭》等。卒後一百七十一年。案觉贤卒年各本著录不一,《高僧传》:“以元嘉六年(429)卒春秋七十有一矣。”《祐录》同,似较可信。南唐彭滨的《塔铭》作元嘉十七年乙亥卒,年七十三,而元嘉十七年干支为庚辰,显误。《华严感应缘起传》与《华严经持记》均作永嘉六年卒(永系元之譌),兹从《高僧传》、《祐录》推定。

首先传译法相宗经典的《华严》学者求那跋陀罗译义功德贤,中印度人,元嘉十二年(435)从海道抵广州,宋文帝敕至建业(今江苏南京市)讲述《华严经》,并先後译出大小乘经典五十二部,一百三十四卷,现存二十六部一百卷,其中《楞伽经》和《相续脱解经》(《解深密经》的後二品)为法相宗所依据的经典,生平详见《高僧传》三、《祐录》十四、《华严经传记》二、《名僧传抄》、《宋书·天竺传》等。卒後一百三十二年。据《高僧传》及《祐录》宋泰始四年(468)卒年七十五推定。

传译世亲《十地经论》开创地论学派的菩提流支、义译道希(《十地经论序》作觉希、《二十唯识述记》作觉爱),北魏宣武帝永平元年(508)至洛阳译经,先後二十余年译出三十九部一百二十七卷(案《洛阳伽蓝记》作二十三部,似未睹《经录》就所见知而言。《开元录》六作三十部一百一卷,似阙,此据李廓《经录》与《内典录》及《图记》)其中《十地经论》十二卷(同时翻译的有勒那摩提和佛陀扇多,见严可均辑《全魏文》二四《十地经论序》)、《深密解脱经》五卷、《入楞伽经》十卷以及《无量寿经论》、《金般若波罗密经论》均为法相宗所依据的典籍,生平详见《续传》一、《洛阳伽蓝记》四。勒那跋提译义宝意,中印度人,508年至洛阳与菩提流支合绎《十地经论》又译出《宝积论》等二十四卷,为一华严学者。生平详见《续传》一、《华严经传记》二。传译的九十二年。案这二人的生卒年代无从考见,而《十地经论》的传译,南北地论学派的形成,对於玄奘西行求“法”以及法相宗的开创关系颇大,兹以他们传译开始的一年为据。佛陀扇多译义觉定,北印度人,从北魏孝明帝正光六年(525)到东魏孝静帝元象二年(539)译出《摄大乘论》等十部十一卷,并与菩提流支、勒那跋提合译《十地经论》。因三人的见解不同,“敕三处各翻”;三人各有传授,形成日後地论学派的南北系统分歧,玄奘西行原因之一即不满於南北地论师的异说,生平详见《续传》一。传译《摄大乘论》後的六十九年。佛陀扇多生平难以详考,兹据《开元录》“普泰元年(531)于洛阳出”推定。般若流支译义智希,印度波罗奈今印度北方邦贝拿勒斯人,於东魏元年(538)至武定元年(543)译出《正法念处》等经论十八部、九十二卷,生平不详,由於当时《经录》传写的率略,以致所译多与菩提流支相混杂,已无从考定。传译《大乘唯识论》、《顺中论》後的六十二年。据他开始译经的一年。眦目智仙生平不详,于东魏孝静帝兴和三年(541)至邺城译经。传译《宝髻四法经论》、《转法经论》、《业成就论》(《大乘唯识论》)後的十九年。

北魏佛教地论学派的南道初祖、四分律宗的创始人慧光俗姓杨,定州长卢(今河北沧县)人,初从佛陀禅师(佛陀扇多)出家,参与翻译《十地经论》,著《十地论疏》(《探玄记》一统律师自解梵本,使两三藏对于魏王宣武帝和会而合成一本十二卷)以发挥其义理,又注释《华严》、《涅槃》、《地持》、《胜鬘》等经,并撰《四分律疏》,佛教徒尊他为四分律宗的初祖。後奉诏入邺任国统,在大觉寺广为宣扬,弟子甚众,影响到南北朝末期及隋唐佛教教理的开展。卒后六十五年。案慧光的卒年,传无明文,兹据日本常盘大定《支那的佛教研究》六“灵裕法师”(页一九二),灵裕至邺下为道凭弟子恰慧光卒后七日,《续传》作年二十,在东魏天平四年(632),而贞观六年(632)灵裕弟子海云的师灰身塔铭碑文作“师时年十八,出家求学”,则在天平二年(535)为慧光入寂之年的考定。

地论学派南道学者僧范俗姓李,平乡(今河北平乡县)人,初学《涅槃》,又研讨《法华》、《华严》,後为慧光门下的十哲之一,于《华严》、《十地》、《地持》、《维摩》、《胜鬘》等经各著有疏记,“属词繁壮,不偶世情,亦是一家之作,故可观采”(《续传》八)。卒後四十五年。据《续传》八天保六年(555)卒,年八十推定。道冯俗姓韩,平恩(今山东丘县)人,初诵《维摩》,後学《涅槃》、《成实》,最後从慧光学《地论》,为其门下十哲之一,时称“凭师法相上公,文句一代希宝”。卒後四四十一年。据《续传》八,天保十年(559)卒,年七十二推定。法上俗姓刘,朝歌(今河南淇县)人,初学《法华》,专意《涅槃》,後从慧光学,成为南道地论学派的上首,魏、齐两代,历为统帅,高句丽国佛教徒也闻风来学,著有《增一法教》四十卷、《佛性论》二卷、《大乘义章》六卷、《众经录》一卷。卒後二十年。据《续传》八,周大象二年(580)卒年八十推定。昙衍俗姓夏侯,南党州人,慧光门下十哲之一。卒後十七年。据《续传》八,陈至德元年(583)卒,年七十七推定。

在中国翻译史上与罗什、玄奘并称三大翻译家一说加上不空合称“四大翻译家”。的摄论学派的创始者波罗末(Paramartha)译义真谛,一作拘那罗陀,译义亲依,西印度优禅尼国人,据冯承钧《历代求法翻经录》七,谓即《西域记》之邬阇衍那(Ujjayani),今之Ujjain。梁武帝大同十二年(546)抵广州,因侯景之乱,流寓江、浙、赣各地,在极其艰苦的条件下致力翻译与传授,当时佛教徒门户宗派壁壘森严,认为他“岭表所译诸部,多明无尘识,言乖治术,有蔽国风,不隶诸华,可流荒服”(《本传》),阻止其入京,後卒于广州。真谛所译经论及其“义学”由於没有得到当时封建统治阶级的支持,门徒散处江南,未能弘传,直到昙遥、靖嵩南下,糅合北方地论学派之说,亟为宣扬,真缔摄论学派始在隋唐间盛极一时。真谛“精解此土音义,凡所翻译,不须度语”(慧恺《俱舍论序》),二十年中共译述经论义疏八十部二百十七卷,其中述者二十八部六十五卷,现存三十一部、九十二卷(据苏公望《真谛三藏译述考》)。真谛所译经论多以有关於大乘瑜珈行宗为主,而《摄大乘论》的翻译,主张无塵唯识义,兼立九识义,唱对治阿梨耶识,证入阿摩罗无垢识而开创摄论学派,对于隋唐佛教教理的发展有较大的影响。玄奘的学说虽依据《成唯识论》而二人的学说有所不同(达尔那他《印度佛教史》认为真谛学派出于十大论师属于瞿波论师系统),但玄奘早年的师承多为摄论学派大师,故对于他的启迪与影响颇大。真谛生平详见《续传》一、《图记》四、《俱舍论序》、《内典录》五、《开元录》七、《房录》十、《统记》三七,近代苏公望《真谛三藏年谱》与日本宇井伯寿《印度哲学史》及《摄论宗研究》于其生平考述均甚翔实。卒後三十一年。据《续传》一,陈太建元年(569)卒,年七十一推定。其门徒慧恺《续传》一,作智恺,俗姓曹,助真谛译出《摄大乘论》、《俱舍论》等,自讲《俱舍论》未完而卒,为真谛弟子中的上首。卒後三十二年。据《续传》一,光大二年(568)卒,年五十一推定。警韶俗姓颜,会稽上虞(今浙江上虞)人,梁、陈时名僧,四十岁时在豫章(今江西南昌市)从真谛学,助译《新金光》、《唯识论》、《湼槃经》、《中百句长解脱》等,后为《成实论》的学者。卒後十七年。据《续传》七推定。

集地论学派之大成,企图调和佛教各学派争论的慧远俗姓李,敦煌(今甘肃敦煌)人,早年从法上受学七载,深究大小乘经论,晚岁就昙迁研讨《摄论》,著有《大乘义章》、《涅槃经义记》、《十地经论义记》、《起信论疏》等五十多卷。其《大乘义章》是一部综合佛教神学理论的研究作品,它将佛教的“义学”分为教法聚、义法聚、染聚、净聚、杂聚五类,二百四十九科,分类叙述毗昙、成实、归结到地论、涅槃,企图沟通佛教各学派的纷争,予以总结。这对玄奘力求贯通瑜伽、中观,对佛教神学理论作统一的解释,不无一定的影响。卒後八年。据《续传》八,开皇十二年(592)卒,年七十推定。

对地论、涅槃、律部、般若作综合研究的灵裕俗姓赵,定州钜鹿曲阳(今河北晋县西)人,初从慧光弟子道凭听受《地论》,又从慧光弟子昙隐专学《四分律》,後又研翫毘昙、成实、杂心,贯通大乘空、又及小乘成实,成为隋代著名的佛教理论家,著有《十地》、《华严》、《地持》、《涅槃》、《般若》、《大集》、《四分》、《胜鬘》、《观无量寿》等经注疏以及《大乘义章》、《孝经义记》等。“自东夏法流,化仪异等,至于立教施行,取信于千载者,裕其一人矣。”(《续传》九)弟子著名的有慧休、*(左青右彡)渊等,而慧休则传授《摄论》于玄奘。八十三岁。据《续传》九,大业元年(605)卒,年八十八推定。

南道地论学派灵幹俗姓李,金城狄道(甘肃狄道县)人,慧光门下昙衍的弟子,初研讨《华严》,後专心《毘昙》。六十六嵗。据《续传》十二,大业八年(612)卒,年七十八推定。

北道地论学派的弘通志者念俗姓陈,冀州信都(今河北冀县)人,初专翫中观的《大智度论》,後从北道地论学派创始人道宠学习《十地论》,著有《杂心论疏》及《广钞》等,门徒著名于隋代的颇多,其中深法师即为玄奘问业之师。六十六岁。据《续传》十一,大业四年(608)卒,年七十四推定。

隋初传播摄论学派的佛教理论家靖嵩俗姓张,涿郡固安(今北京市)人,早年从法上的弟子融智学习《十地》、《涅槃》,後从真谛门徒法泰研讨《摄论》,“数年之中精融二部,自佛性、中边、无相、唯识、执异等论四十余部皆总其纲要,部会区分”(《续传》十)。他北上传扬《摄论》,对《地论》学派影响很大。著有《摄论疏》六卷,《杂心疏》五卷,以及《九识》、《三藏》、《三聚戒》、《二生死》等义章。他的弟子宝暹和再传弟子僧辩,即为玄奘受业之师。六十四岁。据《续传》十,大业十年(614)卒,年七十八推定。

北道地摄论学派的创始者昙迁俗姓王,博陵饶阳(今河北深县)人,初从慧光门下十哲之一的昙遵学习,进一步对于《华严》、《十地》、《起信》、《唯识》等经论作了探讨,後因对于《唯识》的义旨有所疑滞,至桂林得到真谛的《摄大乘论》本就北上在彭城一带弘传。开皇七年到长安讲扬《摄论》,并监掌阇那崛多和达摩笈多的译场,著有《摄论疏》十卷和《楞伽》、《起信》、《唯识》等疏,《九识》、《四明》等义章及《华严明难品悬解》等,今皆不传,为隋代著名的佛教神学家。《续传》谓他“传灯不绝,于今多矣”,对于唐代法相宗的理论建设有一定的贡献。他的弟子法常就是玄奘的问业之师。五十九岁。据《续传》十八,大业三年(607)卒,年六十六推定。

南道地论学派的理论家*(左青右彡)渊《陕西通志》作彭渊(彭系*(左青右彡)之讹),俗姓赵,京兆武功(今陕西兴平县)人,灵裕弟子,对于《十地》、《地持》、《华严》都有所研究。五十七岁。据《续传》十一,大业七年(611)卒,年六十八推定。

摄论学派理论家法侃俗姓郑,滎阳(今河南滎阳市)人,从真谛门徒曹毗学习《摄论》,“披析幽旨,涣然标诣,解义释名,见称清徹。”(《续传》十一)五十岁。据《续传》十一,武德六年(623)卒,年七十三推定。玄琬俗姓杨,弘农华阴(今陕西渭南县)人,昙迁弟子,专研《摄论》。三十九岁。《续传》二三作贞观十年(636)卒,年七十五,《通载》作九年,兹从《释氏疑年录》三之说。静琳俗姓张,祖籍南阳,後居京兆(今陕西西安市)华原,昙迁的著名门徒。三十六岁。据《续传》二十,贞观十四年(640)卒,年七十六推定。道积河东安邑(今山西运城县东)人,从智凝学《摄大乘论》,“于十义薰习,六分转依,无尘惟识,一期明悟”。是一个博通《涅槃》、《地论》、《摄论》的学者。三十三岁。据《续传》二十九,贞观十年(636)卒,年六十九推定。道杰俗姓杨,安邑鸣条(今山西闻喜县)人,初学《成实》,後从林法师学《摄论》、志念、法棱学《婆娑》、《十地》等论,为隋代学贯大小乘的佛教徒之一。二十八岁。据《续传》十三,贞观元年(627)卒,年五十五推定。法护俗姓赵,济阴(今山东曹州县西北)人,靖嵩门徒,又从志念听《毘昙》、法彦学《成实》,同时钻研律部,著有《摄论指归》等二十余篇。二十五岁。据《续传》十三,贞观十七年(643)卒,年六十八。

影响玄奘至印度寻求瑜伽学说究竟的波罗颇伽罗密多罗译义明知识,一作波颇(译义光智)中印度人,曾在那烂陀寺从戒贤听讲《十七地论》,到达长安後敕在兴善寺译经,据云玄奘曾往参谒,受到他的启示而决心西游(吕秋逸先生之说)。波颇先后译出《宝星陀罗尼经》、《般若灯论释》、《大乘庄严经论》三部三十五卷,因未获当时统治阶级的积极支持,以致“本志颓然,雅怀莫诉。”贞观七年(636)卒,年七十九。三十六岁。《六学僧传》二,作贞观六年卒,兹从《释氏疑年录》三之说。

国外:

玄奘师承的因明学,印度杰出的逻辑学家陈那卒後约五十年。陈那译义为“域龙”(《秋篠记》),《西域记》作童授,《慈恩传》作授,其生卒年代已无从考定,一般认为约在公元480—550年之间。陈那出生于南印度案达罗国婆罗门家庭,早年在犊子部出家,後从世亲受学,深谙大小乘经论,研究新因明举,宣扬阿赖耶缘起论。他在逻辑学上创造性的贡献是改古因明五支作法为三支作法(三段推论式),将印度逻辑学从论法发展到量论,从而发展了大乘佛教瑜伽学派的认识论。由於他立论精确,自成体系,印度威利萨那博士《印度逻辑史》誉为“中古逻辑之父”。玄奘的因明学即继承陈那系统,并传译其论著。陈那的因明学与佛学理论著作号称陈那八论:一《集量论》(《寄归传》四,後有藏文译本流传)、二《因明正理门论》(英译作《逻辑入门》)、三《因明决择论》(英译作《九个理由的逻辑》)、四《观所缘缘论》(以上三论,玄奘译为汉语,在我国流传)、五《观总相论》、六《取事施设论》、七《似因明论》、八《因明论》(以上失传)。此外尚有《集量论解释》、《三世研究》等。生平参见《西域记》十及近人H.N.Rundle《陈那的片断》(Fragments from Dinnāga.1926)。

附四、玄奘西行求法的先驱者

法显俗姓龚,平阳武阳(今山西襄垣县)人,为了寻求戒律,於公元399年(晋隆安三年,後秦姚兴弘始元年)与慧景、道整、慧应、慧嵬等从长安出发,在外十四年历经中亚、印度、斯里兰卡古代的三十四国,公元412年(义熙八年)由海道抵达青州长广郡(山东胶州湾东北)。〔案法显归国之年,众说纷纭,《祐录》二与《房录》七所云,似均有误。近梁启超《中国印度古代之交通》与《历代求法翻经录》作义熙十二年(416);Beal和Legge及Beazley的研究均作义熙十年(414);岑仲勉《佛游天竺记考释》与张星烺《中西交通史料汇编》作义熙九年(413);足立喜六《法显传考证》作义熙八年,此外也有作义熙六年(410)、七年或北魏神瑞二年(415)的。但据“法显发长安,六年到中天,停六年,还三年达青州”的记载,似以义熙八年抵青州,於次年达京都,前後共十五年之说,较为确当。〕後在道埸寺与觉贤译出《大槃泥洹经》等七部二十六卷,现存五部十一卷,对於律部和《阿含》的介绍,曾起过一些作用,又著有《佛国记》(一名《法显传》,又称《历游天竺记》)一卷,记录了古代中亚、巴基斯坦、印度、南海的史地、宗教习俗,与《西域记》先后媲美,极有史料价值,为世界史学家所重视。1836年有Abel-Rémusat法译本行世,1869年Beal重译为英文,1877年Giles又作重刊,1886年Legge又另作注释重刊,1923年Giles又有新刊本行世。日本堀谦德、松本文三郎、小野玄妙、羽溪了谛、足立喜六等均有撰述,尤以足立喜六的《法显传考证》最为翔实(有何健民、张小柳合译本,商务印书馆出版),岑仲勉《佛游天竺记考释》对於外国学者的研究颇有订补,但也有过于自信之处。又章炳麟先生《太炎文录》三有《法显发现西半球说》,一无佐证,姑备一说。法显生平详见《高僧传》三,《祐录》二、三、八,《开元录》二,《贞元录》三。卒後约一百八十年。案法显卒年,无可考见,《高僧传》三作“後至荆州,卒于辛寺(一作新寺)春秋八十六”(《祐录》作八十二)。《释氏疑年录》一谓“似皆不可信”,作“宋景平元年以前卒”。《历代求法翻经录》据《高僧传·佛驮跋陀罗传》“以景平元年七月届于扬州,先沙门法显于师子国得弥沙塞律梵本,未及译出而迁化”句,认为其卒年“应在423年七月前”。岑仲勉先生《法显西行年谱订补》(《圣心杂志》)与汤用彤先生《汉魏南北朝佛教史》第二分,十二章:“可知法显卒于景平元年之前。”兹据贺昌群先生《古代西域交通与法显印度巡礼》“佛驮计于景平元年十一月翻译为《五分律》三十四卷,明年译完。由此可知法显之死,当在义熙十四年正月与景平元年十一月之间,其间实五年十个月,若取其平均之数,假定法显之死在永初元年(420)”的折中之说。

智严西凉州人,“志欲博事名师,广求经诰”,与僧绍、宝云、慧简、僧景等四人至张掖遇法显等一行人,後和众人分手独行至罽宾学禅法。与佛驮跋陀罗返,元嘉四年(427)和宝云译出《普曜》、《广博严净》、《四天王》等经论。晚年为了寻求禅法再度泛海重到印度,归途至罽宾卒,生平详见《高僧传》三、《祐录》十五。卒後约一百七十年。案智严卒年已无从考见,《释氏疑年录》一,“元嘉四年後卒,年七十八”。惟据其本传于元嘉四年译出《普曜》等经後,又共弟子智羽、智远泛海重到天竺归至罽宾无疾而化,时年七十八。计算他的往返行程则至少需在元嘉六年(630)以後。

宝云河北人,一作凉州人,公元399年与智严、法显同行,至弗楼沙而返。他在国外广学梵书,钻研音韵诂训,後在道场寺(一说六合山寺)译出《新无量寿经》(第七译),元嘉中译《佛本行赞》,“云手执梵本,口自宣译,华戎兼通,音训允正,江左译经,一时推为第一”。《高僧传》与《开元录》均谓:“其游履外国,别有记传。”但《隋书·经籍志》并未著录,或久已佚失。生平详见《高僧传》三、《祐录》二、《名僧传抄》二六、《释迦方志》下。卒後一百五十一年。

智猛雍州京兆新丰(今陕西临潼东北)人,公元404年(後秦弘始六年)招集十五人同行西游,中途九人退回,在外十九年,公元424年(元嘉元年)归国,仅与昙纂二人生还,著有《游行外国传》(《隋书·经籍志》、《旧书·经籍志》)今佚,译有《泥垣经》今存,生平详见《高僧传》三、《祐录》十五、《释迦方志》下。卒後一百四十三年。据《高僧传》、《祐录》,元嘉末(453)卒于成都。

附五、玄奘同时中国佛教各教派的主要人物

唐代佛教律宗的启迪者洪遵俗姓时,相州(河南安阳市)人,从慧光门徒道云、道晖受《四分律》,开皇七年诏入长安,十一年敕与西域僧徒同翻梵文经典,後为讲律众主。由於他专讲《四分律》,以致关内素所崇奉的《僧祗律》绝响,到再传弟子智首,遂成为唐代律宗的创始者,著有《大纯钞》五卷。七十一岁。据《续传》二一,大业四年(608)卒,年七十九推定。

涅槃学派学者童真俗姓李,寄寓蒲坂(今山西运城县南蒲州镇)人,昙延弟子,开皇时参与译场,诏为涅槃论主。五十八岁。据《续传》十二,大业九年(613)卒,年七十一推定。

成实学派学者智脱俗姓蔡,江都郡(今江苏省扬州市)人,早年师事南朝《成实论》大师颖法师,後至金陵“研机幽旨,精统词理,驰誉两都”,著有《成实论疏》、《二乘名教》、《净名疏》等,又删正梁代琰法师的《成实玄义》,其弟子慧诠、道灌等均知名于世。六十岁。据《续传》九,大业三年(607)卒,年六十七推定。敬脱汲郡(今河南汲县)人,隋代《成实论》学者。五十六岁。据《续传》九,大业三年(607)卒,年六十三推定。

三论学派的实际创始人吉藏俗姓安,上代为安息(伊朗)人。吉藏早年师事与皇寺法朗,精通印度大乘佛教中观宗龙树、提婆之学,继承鸠摩罗什、僧肇所传的三论学派,并对南北朝以来佛教各教派的理论,一一研究批判,成为隋代新三论学派的大师。晚年神学思想倾向于天台宗,如所著《仁王般若经疏》即依据智顗学说而作五重玄义。生平著作极夥,据《诸宗章疏录》所列目录有四十余部,据《藏经书院续藏目录》现存二十一部九十六卷,宣扬“诸法性空”的理论,建立真俗二谛,以说明所谓宇宙万有的实相,而导归于无所得,发展了佛教主观唯心论的神学理论。其弟子高丽名僧慧灌于公元625年至日本元兴寺弘扬三论,创立三论宗,日本佛教的分宗从此始。吉藏生平详见《续传》十一、《统记》六、十以及日本《三论祖师传集》(《大日本佛教全书》111册)等。五十二岁。据《续传》十一,武德六年(623)卒,年七十五推定。

隋代著名佛教翻译家彦琮俗姓李,赵郡柏(今河南西平县)人,擅长梵文,隋开皇初,北齐沙门宝暹等賚送西域所得梵文新经至长安,敕令翻译,前後共译出二十三部一百多卷,著有《内典文会集》、《众经目录》、《西域传》、《僧官论》、《慈悲论》等(均佚),现存《辩正论》(见《续传》二)、《通极论》(见《广弘明集》四)、《福田论》(见《广弘明集》二五)、《合部金光明经序》(见频伽藏黄九)。他为了维护佛教徒的既得利益与道教徒展开激烈的斗争,并又总括翻译的经验,提出“八备”的翻译基本规律(见《辩正论》和《续传》二所引)。四十四岁。据《续传》二,大业六年(610)卒,年五十四推定。

华严宗的早期创始人杜(法)顺一称法顺,俗姓杜,雍州万年县杜陵(今陕西西安市)人,初出家师事因圣寺僧珍,後往终南山宣扬《华严》,著有《法界观门》一卷、《妄盡还源观》一卷,门弟子以智俨为最著。智俨传贤首,他依据《华严经》融贯佛教各教派的理论自成一家之言,在武则天的支持下成为一代显学,因而华严宗推杜顺为第一祖。生平详见《续传》二五、《华严经传记》三、四、《法界宗五祖略记》、《杜顺和尚行记碑》(《金石萃编》一一四)、《宋僧传》五、《统记》二九等。四十五岁。案《隆兴通论》作贞观十五年卒,今据《续传》二五,贞观十四年(640)卒,年八十五推定。

继承天台宗智顗“法统”的灌顶灌顶,临海章安(浙江临海)人,智顗的传法上首弟子。他在听受之次,对于师说,编辑成一宗的典籍,继承天台宗的“法统”,显扬其教义,时称“跨朗(道朗)、笼基(慧基)、超云(法云)、迈印(僧印)”,著有《大般涅槃经玄义》二卷、《经疏》三十三卷以及《天台八教大意》、《观心论疏》、《国清百录》、《天台智者大师别传》等。生平详见《续传》十九、《天台九祖传》、《统记》七等。四十岁。据《续传》十九,贞观六年(632)卒,年七十二推定。

唐代净土宗的创始人道绰道绰,并州晋阳(今山西太原市)人,一作汶水人,以常住西河汶水寺,又称西河禅师。他初习涅槃经论,後在石壁玄中寺读到昙鸞碑,就舍弃湼槃学派而转入净土法门,依据昙鸞的《往生论》,以称名念佛的方法深入山西民间,讲《观无量寿经》竭力提倡口念佛号,往生所谓“净土”,宣扬“若一念阿弥陀佛,即能除却八十亿劫生死之罪”(《安乐集》上)。著有《安乐集》。到他弟子善导成立净土宗,以简便的“成佛”方法,兜售廉价进入“天堂”的“入门券”,普及民间各阶层,从此阿弥陀净土遂成为民间最流行的宗教信仰。至于弥勒净土有弥勒下生的信仰,常被农民用来作为组织反抗的号召,为唐朝统治者所严禁,而阿弥陀净土遂成为“正宗”。道绰生平详见《续传》二十,彭际清《净土圣贤录》二、戒珠《净土往生传》、迦才《净土论》等。三十九岁。案道绰的生卒年岁约有数说,兹从《释氏疑年录》三贞观十九年(645)卒,年八十四之说。

律宗(《四分律》)创始人智首俗姓皇浦,漳滨人,道云的再传弟子(道洪门人),早年曾师事僧稠的弟子智旻,又从洪遵学习律部。他广从名师,攷定经律,凡词旨与律有关的,都加以疏条,会通其得失,著《五部区分钞》二十一卷,又以道云所著的《律疏》为基础,概括異说作《四分律疏》,在长安弘律三十余年,门下极盛,唐代佛教徒治律学的无不受其影响,道宣集其大成。三十四岁。据《续传》二十二,贞观九年(635)卒,年六十九推定。

唐代佛教律学相部宗的创始人法砺俗姓李,赵州人,洪遵再传弟子(洪渊门人),专治律学,旁讯经论,穷究“十诵”,前后讲律四十余遍,著有《含忏议》、《轻重敍》等,又与慧休合著《四分律疏》十卷、《磨羯疏》三卷,为当时所推崇。因他常住相州讲律自成一家之言,与道宣南山宗对崎,经门下道成传怀素(东塔宗)、满意(西塔宗),又分裂为两个派系,故推为唐代律学相部宗的创始人。三十二岁。据《续传》二二,贞观九年(635)卒,年六十七推定。

唐初积极维护佛教利益与道教徒以及傅奕等展开斗争的法琳法琳,俗姓陈,颍川(今河南许昌市)人。他为了维护佛教的利益屡与封建统治者诤论,著有《破邪论》、《辩正论》并诗文等合三十余卷,後在道教徒的排挤下,诏移于益州僧寺,中途暴卒。二十九岁。《续传》二四,作贞观末卒,年七十,《开元录》同,兹据《法琳别传》推定。

禅宗第四祖道信道信,俗姓司马,世居河南,後徙蕲州广济(今湖北蕲春县),传承禅宗第三祖僧璨的衣鉢,传达摩所谓的“传心法印”,住大林、双峯等寺四十余年,南北佛教徒闻风而往的有五百多人,曾四次拒绝唐太宗的徵召,为达摩以来禅宗由秘密到公开,由小到大的转折点。道信学说以一行三昧为中心,除嫡传弘忍外,又传“四祖旁出”的金陵法融(牛头禅),与弘忍的“东山法门”相对峙,故达摩的禅学至道信始分裂为二。生平详见《续传》二六、《楞伽师资记》、《传灯录》三等。二十一岁。据《续传》,永徽二年(651)卒,年七十二推定。

《摄论》学者,玄奘的翻译助手道因道因,俗姓侯,濮阳(今河南濮阳)人,靖嵩门徒,精研《摄论》,著有《摄论》、《维摩》等章疏,後在慈恩寺协助玄奘译经,校定梵本,兼充证义。翻译时每遇难文疑义,玄奘与他同加参酌,故《传》云:“新翻弗坠,因有力焉。”十五岁。据李俨《道因法师碑》(《金石萃编》五四)与《宋僧传》二,显庆二年(657)卒,年七十二推定。

禅宗傍系,牛头禅派开创者法融法融,俗姓韦,润州延陵(今江苏丹阳县)人,初入茅山师事三论学派的大明法师、邃法师、旻法师、敏法师等修习止观,後至金陵(南京市)的牛头(首)山幽棲寺坐禅,道信授以僧璨的顿教法门(据李华《润州鹤林寺径山大师碑铭》与《传灯录·本传》),就在牛头山弘教,领徒三百多人,法门颇盛,著有《心铭》等(见《全唐文》九〇八,佛窟遗则曾编其文集三卷,今不全,延寿《宗镜录》曾简介其《绝观论》)。法融生平详见《续传》二一,刘禹锡《牛头山第一祖融大师新塔记》(《全唐文》六〇六)、《弘赞法华传》三、《传灯录》四等。参见近代学者宇井伯寿《禅宗史》、山崎定英《牛头法融及其传统》、铃木大拙《禅宗思想研究》、佐佐木《支那禅的发达》等的研究成果。同时,法融这一教派,中唐时日本入唐留学僧侣传教,得法于翛然,传入日本融合圆、密、禅、戒四教,开创了日本的天台宗。七岁。据《续传》,显庆二年(657)卒,年六十四推定。

南山律宗的创始者、中国佛教史学者、玄奘的译经助手道宣俗姓钱,吴兴人(一作润州丹阳人)。早从智首听受《四分律》,又从慧頵(《宋僧传》作智頵)受业,并到处参学,成为“外博九流,内精三学”,“存护法戒,著述无数”(《开元录》八)的佛教徒学者。他毕生依据智首规模钻研律学并撰述佛教历史,著作宏富,共有三十五部,一百八十八卷,其中《行事钞》、《戒本疏》、《羯磨疏》、《比丘尼钞》、《拾毗尼义疏》合称南山五大部。由於道宣生长在中国佛教发展到各宗鼎盛,义学纷繁的时代,生平力学博综大小乘,以大乘的圆义来会通《四分律》,给它作了总结工作;同时,因他参与玄奘译场也受到唯识学说的影响,倡立心识为戒体之本,主张圆融三学,以大乘三聚戒为律学的归宿,并判其为法、报、化三身之因。其後鉴真随道岸(道宣再传弟子)受戒,从融济(道宣门人)学《南山律钞》,又就义威(律学相部宗西塔系满意弟子)受法砺《四分律疏》,综合了唐代律学二个派系的教法,於公元753年(唐天宝十二年,日本天平宝胜五年)携带大批经论赴日,开创了日本的律宗(据日本淡海真人元开《唐大和上东征传》、《宋僧传》十四、《鉴真传》)。在道宣的集律学之大成与唐中宗墨敕推行南山律的提倡下,此後中国佛教的律学家绝大多数以道宣所著为准绳,如为其《行事钞》作解记的唐宋两代就有二十家之多(《续藏经》一辑,第七〇卷,一册载有《行事钞》诸家解记的标目。由於道宣常住终南山,因之佛教徒推为南山律的始祖。道宣对於佛教的历史文献的整理也具有功绩,计编著有《续高僧传》、《释迦方志》、《集神州三宝感应录》、《集古今佛道论衡》、《大唐内典录》、《广弘明集》等,为研究中国佛教史的重要史料。生平详见《宋僧传》十四,《开元录》八,《隆兴佛教编年通编》十三,《释门正统》八,《统记》二九、三九、四二、四六,《通载》十五等。五岁。据《宋僧传》十四、乾封二年(667)卒,年七十二推定。

附六、玄奘翻译的先辈与前代著名僧侣

早期重要的佛典翻译家,启後世禅学之源的安清安清,字世高,安息人,据说是安息国王太子,出家後精《阿毘昙》,兼通禅学。到洛阳译经後的四百五十二年。安清年岁无考,兹据其于东汉桓帝建和二年(148)到洛阳译经之年推定(又有作建和元年或三年的)。案安清自建和二年至洛阳後于元嘉元年(151)译出《明度五十校计经》二卷、《七处三观经》二卷,至灵帝建宁四年(171)译出《大乘方等要慧》、《大安般守意》、《阴持入》、《禅行法想》等经九十五部一百十五卷(今存五十四部五十九卷),《传》称“义理明皙,文字允正,辩而不华,质而不野”,“唯高所出为羣经之首”。但他为迎合时尚往往用中国固有的概念、道家的术语传译或注释经文,故侧重意译。安清所译大小乘经,小乘多为四阿含中一部分的异译,尤“特专阿毘昙学,所出经禅数最悉”(道安《安般经注序》),大都为小乘一切有部禅观修行方面的经典,启後世禅学之源,後谢敷、道安等为之作序,故安清为在中国翻译佛经最早,又确有史实可证,在当时发生了影响,对後世佛教的发展也起了一定的作用。生平详见《高僧传》一,《祐录》二、六、十三,《房录》二、四等。

首先传译大乘中观学派经典的支娄迦谶简称支谶,月支人。到洛阳後的四百三十三年。支谶生卒无考。兹据其于桓帝末(167)来游洛阳之年推定(一说在桓帝建和元年,一说在桓灵间)。案支谶于光和、中平之间(178—189)共译出《般若道行品》(与竺朔佛同译,为中国《般若经》第一译)、《般舟三昧》、《首楞严》等经二十三部六十七卷(今存十一部二十七卷),启後世般若之学。《传》云:“凡此诸经,皆审得本旨,了不加饰”,侧重于直译。支谶生平详见《高僧传》一、《祐禄》二、七、十三、《房录》二、四、《开元录》一等。到他的再传弟子支谦(一名越,字恭明,月支人)自吴孙权黄武二年(223)至孙亮建兴二年(253)三十年间译出《大明度经》、《维摩经》等大小乘经典八十八部一百十八卷(今存五十一部六十九卷),并开始注释经典的工作,到南北朝佛教与我国三玄相结合,曾给予一定的影响。

三国时著名翻译家康僧会康僧会,康居人,吴赤乌十年(247)至建业《广弘明集》引《吴书》作四年,在孙权的扶植下为他建寺造塔,为佛教传播江南的开始,曾译出《六度集经》等七部二十卷(今存二部十卷),并注《安般守意》、《法镜》、《道封》三经,又作经序,主张养生成神,引伸安清的禅举以附会道教的修炼,生平详见《高僧传》一,《祐录》二、六、十三,《房录》五,《续佛道论衡》,《开元录》二等。卒後三百二十年。据《高僧传》、《祐录》,晋太康元年(280)卒。

西晋著名的翻译家竺法护竺法护,梵名昙摩罗刹,月支人,世居敦煌,游历西域诸国,通晓各国文字,晋泰始二年(266,一作太康七年)擕梵本至长安,到大兴元年(318)四十五年间,得信士聂承远、聂道真父子之助,译出《正法华》、《光赞般若婆罗密》、《菩萨十住行道》、《方等般泥洹》、《菩萨十地》等经一百七十五部三百五十四卷(今存九十一部二百零八卷),凡佛教的般若、法华、华严、涅槃、宝积、大集诸部的经典都作了些传译。他“终身译写,劳不告卷”(《祐录》),为鸠摩罗什以前翻译数量和质量兼胜的翻译家。生平详见《高僧传》一,《祐录》二、七、八,《开元录》二等。卒後二百八十三年。案竺法护的年寿,《僧传》和《祐录》作“晉惠西奔,关中扰乱,百姓流移,护兴门徒避地东下至渑池遘疾而卒,春秋七十有八”。惟《开元录》二谓:“护於怀愍之世仍又出经”,则《僧传》、《祐录》的记载,似均有问题。兹从《释氏疑年录》一晉建兴末(316)卒之说。

晋代佛教之主要传播者佛图澄佛图澄,俗姓帛,西域人(《汉魏两晋南北朝佛教史》第二分、第八章作“似为龟兹人”),永嘉四年(310)至洛阳,後以方术使石勒、石虎信服,在当时战乱动荡的社会和二石的利用与倡导之下,建寺893所,四方僧人闻风来学,门徒多至万人,使佛教的传播於华北一带树立了广泛的基础。佛图澄生平详见《高僧传》九、《晋书·艺术传》、《魏书·释老志》,《太平御览》(下简称《御览》)六八五、《释氏通监》、《稽古略》等。卒後二百五十二年。案《释氏通鑑》和《稽古略》作卒年一百七十岁,似不足信,兹据《高僧传》及《珠林》九七所引。

佛教神学与玄学合流的支道林俗姓关,名遁,陈留(今河南开封市)人。魏晋玄学思潮影响所及,般若学随之而兴,有些佛教神学理论家多借老庄学说来阐发佛教的某些教义,与之附会合流,故两晋义学高僧往往又是清谈人物,支道林即其中重要的一个。唯心主义和神学二者互为因果,相互凭籍。支道林以善谈玄理,倾动一时,惟著作多已佚失,如其《即色游玄论》的主旨即说明般若性空之理,现象本身也是虚假的,别无空无的本体,为当时般若六七宗“即色义”的代表者。卒後二百三十四年。案支道林的年寿,《世说新语·言语篇》注引《高逸沙门传》年六十三终于洛阳,又《伤逝篇》注引《支循传》作太和元年(366)。兹据《高僧传》四“以太和元年闰四月四日终于所住,春秋五十有三”推定。

东晋佛教领袖道安俗姓卫,常山扶柳(今河北冀县西南)人。案道安在中国佛教史上的地位,前人已有定论,兹不繁引。《汉魏两晋南北朝佛教史》第八、九章论述尤为翔实,道安的著述详见《祐录》九及《隋众经目录》、《开元录》等,今大都散失。他在佛教发展上的“功绩”约言之:一、教理方面,总结汉魏以来般若与禅法的义学,以禅观解释般若,以般若推演禅观,融合唯心主义的玄学观点阐述性空本无,创立“本无”为宗旨的学派;二、文献整理方面,首创经绿,编制目录,同时校阅编注羣经,“寻文比句”,“析疑”“甄解”,会通全文,并与赵整组织译场,提出“五失本”“三不易”的主张,亲为校定,序其缘起;三、教规与传教方面,寻求戒律,确立教规,分遣弟子布教四方。在当时的历史条件下,由於他的积极弘教,使外来的佛教在中国奠定了基础。生平详见《高僧传》五、并见一、二、六、《祐录》十五以及《名僧传抄》、《晋书·艺术传》、《魏书·释老志》等。卒後二百十五年。案宋、元、明本和海山仙馆本《高僧传》均无道安卒年,惟高丽本及《御览》六五五、《珠林》二四引《僧传》作“……是岁太元十年(385)也,年七十二”。而《太平广记》八九引《僧传》则作太元元年(376)。《隆兴通编》、《通载》均作太元十四年(389),《释氏疑年录》一据《僧传》则定为公元314年生,卒年七十二。《汉魏两晋南北佛教史·道安年历》据其《四佛含暮抄序》及《毘婆沙序》谓卒年七十四。《饮冰室专集·佛教教理在中国之发展》误据佛图澄永嘉四年入洛阳,道安谒之,其说显误。汤先生虽据其经序,然系约略之辞,无其他佐证。是故从陈先生之说。

印度佛教中观学派的传播者,与玄奘、真谛号称中国翻译史上的三大翻译家鸠摩罗什丽本《祐禄》传云童寿,系出印度婆罗门种姓(《大乘义章》引《符书》),父为龟兹王妹婿,遂为龟兹人。他在早年便学通大小乘经、律、论,成为西域著名的佛教学者。前秦建元二十年(384)灭龟兹,罗什四十一岁随吕光军归至凉州。次年,吕光自龟兹还归,据凉州立後凉国,罗什留凉州十七年,学会汉族语言文字,至後秦弘始三年(401)姚兴灭吕隆迎之入关,待以国师之礼,就在西阁逍遥园讲学、释经,门下多至三千余人,影响并培养了一代的佛教神学理论家。罗什主持译场,在“五失本”“三不易”的基础上创立意译派。他手执梵本,口宣汉言,通过义证(经过名僧多人的详细讨论)才写成初稿,译本用字极审慎,胡本有误,用梵本校正;汉言有礙,用诂训定字,全书译成,尚需经过总勘,才作为定本。计共译出经典七十四部,三百八十四卷(此据《开元录》,《祐禄》著录三十二部,三百余卷,《僧传》同,《房录》作四七部、四二五卷,《名僧传抄》作三十八部、二百九十四卷),今存五十二部,三百〇二卷。案佛教传入中国,严格地说到羅什始有良好的译本和系统的教义,对後世佛教教理的发展影响极大。从传译印度的大乘佛学来说,可谓前有罗什,後有玄奘:前者主要传入龙树中观学派的经论,後者致力介绍无著瑜珈学派的经论。据说罗什为龙树的四传弟子(龙树的弟子有提婆、龙智二人,龙智传於清辨,清辨传之智光,智光传之师之光;提婆传于罗睺罗,罗睺罗传之莎车王子须梨耶苏摩,须利耶苏摩传之罗什,见日本凝然《八宗纲要》),传译《中、百、十二门论》,启迪南北朝隋的三论学派;再译《法华经》(竺法护先译有《正法华》),肇始天台宗的端倪;译出《成实论》,後来蔚为成实学派,盛于江南与河北的毘昙相对峙,从中国佛教史的影响来论,却超过了玄奘。罗什生平详见《高僧传》二,《法华玄义释签》十,《祐录》二、十四,《晋书》五九、百十四等。卒後一百八十七年。案罗什年寿《高僧传》作弘始十一年(409)卒,《开元录》作隆安四年(400),兹据《广弘明集》二三僧肇《什法师誄》推定,卒于弘始十五年(413)年七十。《汉魏两晋南北朝佛教史》第十章作“约生于晋康帝之世(343或344)”,《释氏疑年录》一作公元344年,均近似。《饮冰室专集·佛教教理在中国之发展》则谓“其年寿无考,但非高寿者”,仅据《传》中“吕光见什年齿尚少,乃戏妻以王女”一语,作“寿约六十”,根据似嫌不足。

东晋著名佛教哲学理论家僧肇俗姓张,京兆人,少好老庄,後师事罗什,为其门下四哲之一,共同校订经文,称为解空第一。僧肇著作可考见的有《般若无知论》、《物不迁论》、《不真空论》、《涅槃无名论》、《注维摩经》等十二种,後世收录他的著作彙称《肇论》,并见于严可均所辑的《全晋文》中,惠达著有《肇论疏》(一名《肇论吴中集解》)三卷(收入《续藏经》第一辑、二编、第二三套)。僧肇融合老庄玄学於佛教的宗教哲学理论,并批判地接受般若的本无、即色、心无三派之说,以发挥其“即体即用”“动静不居”“圆寂体一”“不尽有为”“不住无为”等相对主义的理论,又长於禅理,对于后世也颇具影响。生平详见《高僧传》六和《隆兴通论》、《六学僧传》、《通载》等。卒後一百八十六年。案僧肇卒年,《隆兴通论》和《通载》作三十二。兹据唐元康《肇论疏》引东晋义熙十年(414)卒,年三十一推定。

东晋佛教的著名学者、江南佛教的主要传播者慧远慧远雁门楼烦(今山西代县)人,道安弟子,博极羣书,深通老庄,著作大都失传,後人蒐集为《庐山集》十卷,五十余篇,现存论文五篇、书序五篇、书翰十四篇及诗、铭、赞记等。其《大智度论抄》继承道安的本无义,认为本体空无即现象也是虚幻的;《法性论》阐明所谓涅槃常住义的神不灭论;《三报论》阐述佛教因果报应的宿命论观点;《沙门不敬王者论》则为教权张目。其宗教哲学思想主要以佛为表,玄、儒为里,而追求佛教所谓的“极乐世界”。卜居庐山三十余年,形成江南的佛教中心,为封建统治阶级的“物望所归”。至结白莲社之说,虽为後来讹传,不合史实,但他创造一种结社念佛集体修持的方法似或有之,故後世佛教徒加以附会遂推慧远为中国净土宗的初祖(见《统记》二六、《净土立教志》)。卒後一百八十四年。案慧远卒年约有三说:王祎《经行庐山记》作义熙十二年(416)卒,年八十二;《高僧传》六、《祐禄》十五、《世说新语·文学篇》注引张野《远法师碑铭》作八十三;《广弘明集》谢灵运《远法师誄》作义熙十三年卒,年八十四,而《释氏通鑑》作义熙十一年卒,年八十四。兹据《高僧传》折中之说,定为八十三。

《大涅槃经》的创译者昙无谶昙无谶译义法丰,中印度人(《魏书》九九及《释老志》作罽宾沙门),义熙八年(412)来到姑臧(《汉魏两晋南北朝佛教史》第十二章,考定在北凉玄始十年似不确,详张德钧《请汤用彤先生<汉魏两晋南北朝佛教史>记》)先后译出经、律、论十九部一百三十卷(今存十二部一百十八卷),其中,《大般涅槃经》(案《大般涅槃经》中的初十卷五品和智猛所译的《大般泥洹经》、法显所译的六卷《泥洹经》相当。《大般涅槃》、《祐禄》八作三十六卷,当指今《藏经》中所谓南本;《内典录》四、《开元录》四作四十卷,当指今《藏经》中所谓北本。)全经的译出,说明“人人皆可成佛”的宗教理论,后来盛行于江南,衍为涅槃学派;又译出《菩萨地持经》,即弥勒《十七地径·菩萨地》的异译,亦即玄奘《瑜珈师地论》五识分中第一本地分的单行异译,凡此对於後代佛教神学理论的发展,起了一定的作用。其生平详见《高僧传》二、三,《祐录》二、八、九,《华严经疏》一,《魏书》九九,《大般涅槃经序》等。卒後一百六十七年。案《高僧传》载昙元讖为蒙逊所刺杀,年四十九,考其事在北魏延和三年、宋元嘉十年(433),兹据以推定。

传译大乘戒律的求那跋摩求那跋摩,汉译功德铠,罽宾人,时号三藏法师,元嘉间在建业祗洹寺译出《菩萨戒地经》(即《地持经》的异译)江南始传大乘戒法,又于元嘉十一年(434)在南林寺立戒坛为僧尼受戒,为我国戒坛之始。他先後共译出《四分羯磨》、《优婆塞五戒略论》、《优婆塞二十四戒》等十一部十八卷(一作二十六卷)。卒後一百六十九年。据《高僧传》三,元嘉八年(431)卒,年六十五推定。

首先提出“顿悟成佛”神学理论的竺道生竺道生,俗姓魏,钜鹿(今河北宁晋县)人,寄寓彭城(今江苏徐州市),初从学于卢山慧远,後受学于关中罗什,为集晋、宋时期般若、毗昙、涅槃之大成,并以般若与涅槃相通的神学理论家。其著作今可考见的有《维摩经疏义》、《妙法莲花经疏》、《佛无净土论》、《顿悟成佛义》、《二谛论》等二十一种,大都已亡佚。他的解二谛空、有义,一本於般若、中观,但却不局于罗什、僧肇之所传,以“离有无”“去生灭”“万物既异,一如是同”的“法性说”诠释“佛性”“佛身”等宗教问题,主张“善不受报”、“顿悟成佛”、“佛无净土”,并倡导“阐提含生之类,皆有佛性”,“一阐提人能成佛”的理论,当时为守滞文句之徒所擯,从而引起佛教神学的所谓顿悟、渐悟的内部纷争,也启导唐代禅宗顿悟成佛的理论;同时从慧光以後形成佛教神学中的涅槃学派,因而推他为“涅槃之圣”。卒後一百六十六年。案道生的年寿不详,《释氏通鑑》作卒年八十,亦无确证。兹据《祐禄·慈法师誄》、《高僧传》七,元嘉十一年(434)卒推定。

佛教历史文献的整理和律学的考索者、佛教艺术的设计家僧祐僧祐,俗姓俞,祖籍彭城下邳(今江苏邳县),世居建业,生平除精研《十诵律》和佛教建筑、雕塑艺术的设计外,孜孜於佛教历史文献的搜集、整理、著录,计有《十诵义记》、《法集杂记誄铭》、《萨婆多部相承传》、《花苑集》、《世界记》(以上均佚),《弘明集》、《释迦谱》、《出三藏记集》(以上今存)。卒後八十二年。据《高僧传》十一,梁天监十七年(518)卒,年七十四推定。

中国禅宗的创始者菩提达磨达磨,事迹不可详考。杨衒之《洛阳伽蓝记》一作“波斯国胡人也”,《续传》十六作“南天竺人也”,《传法正宗记》谓刹帝利种。案达摩来我国,自《传灯录》盛行後,一般作梁普通八年(527)或作普通元年(520),据《传法正宗记》,泛海至广州,与《洛阳伽蓝记》、《续传》所载多不合,近代学者论著颇多辩正,以《汉魏两晋南北朝佛教史》第十九章所述“其来中国,初达宋境南越,未几又北度至魏”的考核较为简当。达磨後止於嵩山少林寺,“凝住壁观”,自称“南天竺一乘宗”,提出了一种新的禅定方法。他以四卷《楞伽经》作为教本,门弟子有昙琳、尼总持、道育、慧可等。慧可传其衣鉢。达磨的学说见于昙琳的《入道四行》(日本《续藏经》)提出所谓“理入”和“行入”的“大乘禅观”,拈出“无相”与“心性”之说,以证所谓真俗不二的中道,追求虚无渺茫超现实的“真如”世界。禅宗是在专修禅法的基础上发展起来的一个宗派,它初期比较隐晦,直至唐初弘忍以後成为佛教中的一个强大教派,影响於中国社会也较大,日本则在镰仓幕府时代(1192—1380)兴起,并广泛地深入民间。达摩生平详见《洛阳伽蓝记》、《续传》十六、《传法正宗记》五、《传灯录》三、宗密《禅源诸诠集都序》、净觉《楞伽师资记》、《宝林传》、陈宽《再建圆觉大师塔铭》(《八琼室金石补正》七五)、《嘉泰录》等。关于禅宗史的考索近代学者论著颇多,似以吕秋逸先生《禅学考原》(华西协和大学《中国文化研究所集刊》第三卷)、蒙文通《中国禅学考》(《内学》第一辑)以及日本关口真大《达磨大师之研究》、塚本善隆《达摩之研究》、铃木大拙《禅宗思想史研究》、宇井伯寿《第一禅宗史》、常盘大定《支那佛教之研究》等较为翔实。卒後六十四年。案达摩的生平与年寿,异说纷纭,晚出的禅宗历史记载,披上宗教神话的迷雾,均失实,当以《洛阳伽蓝记》和《续传》所载较为近似。兹据《释氏疑年录》“梁大同二年(536)丙辰卒”推定。

净土宗的先导者昙鸞昙鸞,雁门(今山西代县)人,初研讨龙树一系的四论学说,後在菩提流支的启示下,专修净土的念佛法门,著有《往生论注》、《略论安乐净土义》、《赞阿弥陀佛偈》等,晚年移住汾州石壁玄中寺,倡“称名念佛”简便易行的宗教修持方法,后来得到道绰、善导的发扬,发展成为一个独立的教派。日本亲鸞依据昙鸞的教义建立净土宗,迄今未衰。《支那佛教的研究》於昙鸞对日本佛教的影向有较详的评述。卒後五十八年。据《续传》六、东魏兴和四年(542)卒,年六十七推定。

天台宗第二祖慧思慧思,俗姓李,豫州武津(今河南上蔡县)人,师事北齐慧文“从受正法”,钻研《法华》,主张“定慧双修”。天台宗的主要思想导源于所谓“一心双观”,而归结到实相,则形成於慧思。慧思後入南岳布道,到他弟子智顗才实际创立天台宗,故追认他为第二祖。案天台宗的定祖传法之说,湛然《止观辅行》普门子序和梁肃的《修禅寺碑》以慧文为第一祖,慧思为慧文的传法弟子,但据《统记》六推慧文为“北齐二祖尊者”,所述颇有可疑,《续传》无慧文传,仅附记十七《慧思传》,稍後见於湛然《止观辅行传弘决》及《止观辅行搜要记》,至於《天台宗九祖传》虽列慧文於第七,而其生平已无从详考。意思著有《大乘止观法门》、《法华经安乐行义》、《诸法无诤三昧法门》等,生平详见《续传》十七,《统记》六,《传灯录》二、十七,《天台宗九祖传》等。卒後二十三年。据《统记·南岳发愿自敍》和《续传》太建九年(577)入寂,春秋六十有四推定。

宣扬三论学派的法朗法朗,俗姓周,徐州沛郡(今安徽萧县)人,初学禅定和《成论》、《毗昙》,後受学於摄山僧诠,研习《智论》,《中·百·十二门论》并《华严》、《大品》等经,宣扬中观学派的义学,言论多前人之所未发。据吉藏的《涅槃游意》及《大品经义疏》一,摄山之讲四论,从法朗始,门徒分布南北,著名的有吉藏、慧哲、智矩、明法师等,而以吉藏集其大成。卒後十九年。据《续传》七,太建十三年(581)卒,年七十五推定。

涅槃学派的著名学者昙延昙延,俗姓王,蒲州桑泉(今山西临晋县)人,著有《涅槃经义疏》、《宝性论》、《胜鬘经疏》、《仁王经疏》等,今皆不传。周武帝时曾授他为“国统”,隋初劝文帝复兴佛法,先後参与那连提黎耶舍和阇那崛多的译场。《续传》说他和慧远对於涅槃的研究是“远乃文句惬当,世实罕加,而标举宏纲,通镜长鹜则延过之矣。”昙延门下颇盛,著名的有慧海、慧真、慧诞、法常、道洪等人,多精於《涅槃》之举,而玄奘就是法常的弟子。卒後十二年。据《续传》八,开皇八年(588)卒,年七十三推定。

隋代翻译家那连提黎耶舍那连提黎耶舍,汉译等称,北印度乌场国(即《西域记》三的乌仗那)人,齐天保七年(556)到达邺都,安置在天平寺译经,隋开皇二年住大兴寺译经,综计他的一生游涉四十余年,经历五十余国,跋涉十五万里,所译经论凡十五部七十四卷。卒後十一年。据《续传》二、开皇九年(589)卒推定。

禅宗第二祖慧可慧可,《续传》作僧可,俗姓姬,河南虎牢人,(敦煌本《荷泽神会语录》作武河周氏),从达磨就学六年,传其所谓“心法”。僧粲又继承他的衣鉢。慧可生平详见《续传》十六、《传法正宗记》六、《释氏六帖》十一、《传灯录》三、《统记》三十、《释门正统》二十《通载》十、《五灯会元》一、《稽古略》二等。卒後八年。案慧可卒年《续传》十六失载,《传灯录》作开皇十三年(592),《统记》、《六学僧传》作开皇十二年,兹从《释氏疑年录》三推定。

三阶教创始者信行信行,俗姓王,魏州卫国(今河南濬县)人,著有《三阶佛法》、《对相起行法》、《明大乘无尽藏法》等三十五部四十四卷(今佚),开创三阶教(普法宗)。他把佛教分作时、处、机(人)三阶,主张普归一切佛,普修一切法,励行修定,并建立“无尽藏”作为其经济基础,以“宗教行动而兼社会活动”(《支那佛教的研究》三、页四二),曾盛行一时,教籍传入高丽、日本,但为统治阶级所取缔而渐归消灭。玄奘曾在相州慈润寺见到信行的弟子灵琛,而玄奘的门人神昉则“确与三阶教有关”(《往日杂稿》页三七)。《支那佛教的研究》与《三阶教的研究》对於他的生平与思想学说以及其教的流传等有所考订。卒後六年。据《碑》拓本。

天台宗的实际创立者智顗智顗,俗姓陈,字德安,颍川人,曾受学于慧旷律师,後师事慧思受法华行法,“东西垂范,化通万里”(《续传·本传》),在建康瓦官寺开讲《法华经》八年,晚年在天台山传法,先後受到陈後主、隋炀帝的积极支持,称为“智者”。智顗著有《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》,世称天台三大部,此外并著有经疏多种。他依据《法华经》和《大智度论》以各种观法为中心来判释佛教的宗教哲学,主要传承南朝盛行的三论学派,并继承涅槃学派,但又有区别,并梁合北朝的义学禅法,提出所谓“止观法门”、“诸法实相”、“圆融三谛”、“一念三千”、“一心三观”、“六即”等超现实的神学理论与宗教修践的方法;同时他以“五时八教”,给佛教不同的流派作一合理安排,制造出具有中国特点的新的佛教理论体系。他所创立的天台宗有创始人、教理、教规、教法和徒众并拥有土地,成为中国佛教史上最早建立的宗派,而自己俨然成为一代教主。在隋炀帝的维护下,天台教义广泛流传,形成隋唐间势力最大的佛教宗派,影响深远,并传播于海外。公元804年(唐贞元二十年)日本比叡山开山大师最澄入唐留学,归国後开创了天台宗。智顗生平详见《续传》十六、《国清百录》、《智者大师别传》、柳愿言《国清寺禅师碑》、《弘赞法华传》、《传灯录》二七、《天台宗九祖传》、《统纪》六、《释门正统》等。卒後三年。据《释氏疑年录》三,开皇十七年(597)卒,年六十七推定。

![]()