当代与“人间佛教”命题相关的知识研究行为,尤其是在全球华人学者社群中,方兴日盛,诸如本次集合两岸四地学者研究成果的“全球化的当代佛教”学术盛会,即是明证之一;众所皆知,佛教这个世界性宗教信仰传统,起源于二千六百余年前的亚洲印度文化区域内,其僧团及信徒社会组织,于当今东亚与东南亚地理区域,甚至远布于美、欧、非、大洋洲等人类居住地区,皆顺着不同历史时期的文化脉络而演变,以及随着不同物质条件而调适,开展出当代不同的佛教风貌与体质,而其传统教义中世俗与神圣之分际,如“烦恼与涅槃”,以及超凡入圣的修行位阶观点,如“凡夫-菩萨-佛”,皆能实际发展出一套完整的社会道德行为机制,成为规范各地社会生活之理想基础,此皆充分地显现出,众多长老法师与前辈学者,所昭示的佛法“人间性”之观点;所以笔者以为,当代学者研究诸如佛光山星云法师所提出的“人间佛教蓝图”、“行佛”等等佛法实践性命题,等同于研究现代佛教其信仰、教义与所承载之团体,如何在全球及地区社会结构变迁过程中,角色定位与功能发挥的,一个独立的“人间佛教学”专门知识建构工程了。

知识,是人类生活中,一个具体存在的社会事实,研究者针对不同的自然与人文社会现象,加以观察、实验、分析,最后归纳其起因、发展脉络、及影响等,因而产生各种不同的知识,据以研究或解释其他的人类自然与社会现象;人类知识因为研究对象之不同,可分为不同的研究领域(field of study)或学科(discipline),以作为集体知识经验传承,并持续发展的教育机制基础,而随着人间社会生活的多层次与多面向的演进事实,与之相对应的不同知识研究领域,也产生不同层级的教育机制发展现象,如现代高等院校及学术研究单位,均区分自然科学、人文科学、社会科学等巨型知识领域,其下又分出如物理、化学、生物、语文、哲学、历史、社会、经济、政治等不同学科领域,更有如宇宙物理、生物化学、考古人类、经济地理、政治哲学、宗教社会学等等,独立的跨学科专门知识研究领域之发展,学者的研究行为以及未来学者的培养完成,皆须透过这不同分界与层级的人类知识社会体系,得以安置并进行。

但是笔者近年来,阅读学习当代华人学界对“人间佛教”命题相关研究成果之后,产生“人间佛教学”专门知识范围应该在哪里的困惑;拜读诸多先进学者的论文及著作,有研究梵、巴、汉、藏文经律论典的、有研究南北藏传思想比较的、有研究文献史料考据的、有研究文学、音律、艺术运用等等不同知识面向,但极少数涉及到如贫穷与发展、犯罪矫正、教育辅导、社会文化变迁、不同宗教对话等当代人间社会课题,甚至关于佛教本身延续推广之教团发展课题,如佛教徒风貌变迁、佛教信仰发展之社会条件与限制等主题,都很难搜集到,那么,前辈学者所探索的佛教“人间性”知识及其运用,到底是如何地呈现在其研究知识成果中呢?

这份抓不住整体学习方向的困惑,于阅读台湾江灿腾教授于2006年5月23日《中国时报》发表一篇名为《人间佛教,台湾品牌》文章之后,达到最高点;江教授于其文中,对于当代台湾地区本土性“人间佛教”思想论述之扎实成果,在华人佛教知识研究领域之影响力日增现象,表达欣喜之意,但文中也评论在当时刚落幕的,首届涵盖台湾海峡两岸佛教界人士之“世界佛教论坛”,其结语说:

“由于‘人间佛教’一词,非属专利品,所以包括两岸的学者和许多经营大道场的僧侣,都乐于自行再定义;然而其泛滥程度,几等于无原则和无检别。这才是最大的隐忧。所以,如何回归到人间佛教论述的基本面作严格的检验,才是根本的解决之道。”

依照这段结语所述,江教授倡议,台湾地区研究“人间佛教”相关主题之学者社群,应给予参与者一个精准研究规范,使得如“人间佛教”等等基本名词之定义,不能任人望文生义,而有一个普世学者都能同意遵循的共同认知;这个建议,笔者身为一末学新进,深有同感,但疑惑的是,台湾研究关于“人间佛教”命题之知识成果,已经发展出一个可以规范学者认知与辨别,所谓现代佛教内涵之专门知识基础了吗?换句话说,当代台湾地区的“人间佛教学”研究领域之知识范畴,已经清楚成熟到如“电机工程”或“总体经济学”等独立研究领域了吗?还是所谓当代“人间佛教”相关主题研究,仍然只是台湾学术界中,“佛教哲学”这个哲学学科知识次级领域之下,一个分支流派而已?如果后者属实,那又如何规范其他普世的自然与社会学科领域学者,以及实际肩负延续佛教信仰传承的两岸四地社会宗教团体,对于佛教人间性主题的研究方向与行动层次呢?

因此本文预备以笔者仍在学习中的社会学知识基础,试图了解当代“人间佛教”学术研究成果,是否可以作为一个独立知识研究领域,以响应江教授文中所提“根本解决之道”呼吁;首先,笔者将概述宗教与社会学学科领域发展的关联性,由当代社会学知识角度,来探讨研究佛教之“人间性”或“社会性”发展面向的可能性;接着将简述上个世纪初,中国太虚法师所开启的现代“人间佛教”思潮的社会运动意涵,并尝试勾勒台湾地区关于佛教学研究发展现况,来了解两者之间的知识延续性;再以“研究者”、“研究对象”、“研究方法”等构成一个研究领域三个重要结构性元素,来讨论如何拓展一个“人间佛教学”研究领域,以图延续这佛教现代化之社会运动内涵,最后笔者尝试提供几个未来“人间佛教学”的知识发展面向,以作为促进未来跨宗教与社会科学学科的整合研究之刍议。

由于笔者长年工作与就读于美国,对于台湾地区及整体华人学界发展认识有所不足,或甚至有遗漏误解之可能,所学尚浅,因此期望前辈学者与以指正及教诲。

一、社会学研究领域内的“人间佛教学”

宗教现象之存在,与其衍生的世俗社会团体及机能制度,对于现代社会学的研究领域之建立,有密切不可分之历史关系;社会学简言之,是探讨个人与社群团体彼此之间,互动关系发展模式的专门知识领域,而宗教教义与信仰内涵,是赋予人类世俗社会中,一切事物变迁之存在意义(meaning)的根本来源之一,其所伴随之祭典仪轨与戒律规范,更是人类自初民社会形成以来,日常社会生活中最重要的活动部份,因此社会学家对研究宗教相关主题,普遍地抱持高度的关心与兴趣;自19世纪初开始,现代社会学先驱如德国马克斯(Karl Marx)即认为,宗教所谓“安抚人心”的社会机能与相关制度性规范,通常被社会中统治阶级所渗透操纵,成为其治理被统治阶级的重要意识型态产品之一;而被视为社会学科中最具影响力的德国韦伯(Max Weber),在其经典著作《新教伦理与资本主义精神(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism)》中,认为近代欧洲基督教卡尔文教派(Calvinism),其实践于日常生活之教义伦理准则,是为促进现代西方资本主义制度兴起的理性精神基础;而真正建立社会学学科研究领域,被尊称为“社会学之父”的法国涂尔干(Emile Durkheim),其《宗教生活的基本型式(The Elementary Forms of the Religious Life)》巨著,更结论出宗教神圣信仰及相关仪式的历史演进,即是人类社会集体行为模式之起源;这些针对宗教传统所发展之知识观点,皆成为往后社会学理论发展的中心柱石。

而上述西方社会学研究领域发展与宗教彼此之关系,历史上有其时间与空间之脉络可循;欧洲自中古世纪以来,罗马天主教会及圣经教义思想,几乎就是当时社会一切制度规范的决定者,虽然其后“宗教革命”期间各基督教派之裂解,配合近代国家社会意识之兴起,促使20世纪初欧洲社会学界,普遍认为宗教将会失去其社会影响力,因而与宗教相关的社会学研究潮流,逐渐式微,但因美国社会学者,研究建构美国近代社会发展与变迁之重要柱石-基督社会福音运动(Social Gospel)之成果,因此确立隶属于社会学知识领域内,“宗教社会学”次级研究领域的持续发展,20世纪中期以后所谓“新宗教运动”(New Religious Movement,NRM)及全球新兴移民运动,所引发的普世宗教信仰复兴与多元化现象,更促进欧美社会学者对本土与外来宗教传统,在当地小区发展的相关知识性研究潮流。

因此不难看出,西方基督教文明之传统观点,对于现代社会学研究学者的治学(scholarship)方向与方法,提供了一个基础性的哲学架构,如涂尔干在完成其《宗教生活的基本型式》一书之后,另发表《The Dualism of Hu-man Nature and its Social Conditions(暂译:人性的二重性及其社会条件)》一文,即以人类的世俗躯体及感觉,与其拥有神性的灵魂主体及知觉,两者共存一体但相斥不容之圣经概念,为其“神圣与世俗(the Sacred and Profane)”理论的科学性论证基石,而涂尔干的“神圣与世俗”二元架构,与两者藉仪式(rituals)交换的概念,更是现代社会学理论研究领域,普遍采用的原型理论典范之一。

这源自西方基督教教义的人类双重人性且本有的基本假设,与源自东方佛教“五蕴空”的单一且常变“幻我”之观点,各有不同的专门知识基础,以及随之发展的不同思维脉络,但限于笔者本身之学识尚浅,仅能以此对于西方社会学知识发展过程中,其宗教知识柱石之浅显观察,作为一个探讨以亚洲固有之佛教相关知识传统,可为发展现代社会学理论契机的思考切入点(bracket point);整体上,笔者关心的是,当代华人学者对于佛教相关知识之集体研究成果,能否提供社会学理论研究发展,以及科学研究方法的全新哲学基础呢?当代社会学理论研究范畴内,能否有代表亚洲本土知识观点的基础理论发展可能性呢?

在这思考的巨型架构之下,一个可以横跨佛教学与社会学领域,所谓“人间佛教学”或“佛教社会学”独立研究领域之拓展,应可作为一个科际整合及学者对话之知识平台,而且,在社会学知识领域中,所发展的“人间佛教学”知识成果,应更能符合实践佛法“人间性”的现代社会需求,因此笔者以一个仍然在摸索的社会学学生身分,不得不以厘清当代“人间佛教学”知识研究发展脉络,尤其是台湾学界这一部分,作为确立日后个人知识研究活动的基石。

二、太虚法师“人间佛教”的社会运动内涵

作为现代“人间佛教”思潮的先驱者而言,中国清末民初的太虚法师,当为第一人,华人前辈学者对于太虚法师的研究专题,范围及专门知识成就极广极深,本文仅能以太虚法师当时所处的历史发展脉络来着手,简述其倡议现代佛教改革运动的社会性涵义。

太虚法师开始从事佛教改革社会运动,肇始于当时佛教寺院的资产,遭到来自政府与其他社会组织力量之严重干涉史实;笔者从印顺法师(1992)编著之《太虚大师年谱》中记载了解,清末政府废除了传统科举制度,推动新式教育学制,一时各地官方与民间社团合作,组织大大小小之教育会组织,经常性征调当地佛教寺院房舍作为新制学堂设施,甚至要求寺院提供其办理经费,严重地影响到地方僧团的权益与运作,更引起日本佛教僧团势力趁机介入,以其政府领事馆之外交力量,藉此吸收中国佛寺为其日本教派下别院,受其保护,在这种内外社会力量交攻之情况下,中国僧团内部分长老法师,倡议自行成立“僧教育会”组织,以自行兴办新式学校,保护寺院财产权利为目标,而太虚法师的得戒和尚寄禅法师,于1909年主持浙江省宁波僧教育会,召太虚法师前往协助,因而法师开始参与佛教社会运动(印顺1992: 36页)。

时革命思想大盛,法师亦常与革命党人交往,1912年孙文就任首任临时大总统于南京,法师同时筹组“佛教协进会”组织,订立会章,目的在建设中国之新佛教,但在江苏镇江金山寺召开成立大会,并计划于寺内兴办僧学堂时,因同行法师与金山寺僧团交恶,发生所谓“大闹金山”的历史事件(印顺1992: 50-53页),这个僧团内部因不同观点而产生的冲突事件,透显出当时中国佛教组织,因外部政治、经济、教育等各社会部门之间关系的剧烈结构性变动,而随之产生的内部守旧与改革思想、作法之歧异;后寄禅法师筹创“中华佛教总会”组织,虽号称联合全国佛教僧团共同组成,但仍无法获得政府承认,各地官民组织仍继续其干涉佛寺寺产的管理,移作为其他非佛教用途的社会行动,1913年寄禅法师代表佛教界向中央政府请愿保护僧产时,抑郁而终(印顺1992: 56页)。

这段佛教僧团与其外部社会环境相互冲突的历史情境,依“太虚大师年谱”所述,酝酿出太虚法师企图以改革中国佛教组织与制度为手段,以抗衡其他社会团体干涉僧团运作之理念,如法师于当年追悼其师父寄禅法师的法会中,首次提出“组织革命、财产革命、学理革命”等三种革命手段,开始其佛教内部革新之行动,印顺法师认为,这三种革命主张,兼顾佛教思想、制度、及经济层面,涵盖佛教革新运动之所有论题(印顺1992: 57-58页),但太虚法师的革新理念,却引起当时僧团内部的剧烈反对,使其致力于僧团制度改良与筹办信众组织、新式佛学院的努力,遭受不同程度的挫折,而中国佛教僧团仍继续处于内外交困情境之中,因而法师于1921年再次提出《行为主义之佛乘》一文,强烈指正当时佛教徒只重空理佛事,不重人间事务的风气,认为这是不学习释迦牟尼觉悟成佛方法的错误方向,法师于文中宣示:

“吾人学佛,须从吾人能实行之佛的因行上去普遍修习。尽吾人的能力,专从事利益人羣,便是修习佛的因行。要之,凡吾人羣中一切正当之事,皆佛之固行,皆当勇猛精进去修去为。废弃不干,便是断绝佛种!”(印顺1992: 122页)

“佛的因行,以敬信三宝,报酬四恩为本,随时代方国之不同而有差别。……在自由的共产主义下,则以从事农矿、劳工、医药、教化、艺术为成佛之因行。在和平的全民主义下,则加为警察、律师、官吏、议员、商贾等。”(印顺1992:同页)

由这两段文字记载可看出,法师已经由其从事佛教内部革新运动经验中,开始萌发出现代“人间佛教”概念,即佛教不但自己内部要改革求变,更应透过佛教徒力量,将佛法运用在社会其他的政治、经济、法律、文化等制度发展之中,充分地显示其“人间佛教”思想中,向外之社会行动导向;1928年,因政府与教育界又掀起所谓“庙产兴学”之倡议,而中国佛教界因缺少政府所认可之合法社会组织,竟然无法组织性地参与各方政策讨论,法师因而提出被后世称为“三佛主义”——佛僧、佛化、佛国方案,从改革中国佛教寺院僧团组织开始,进一步组织其信众社团,以达到以佛法教化社会国家之最终理想(印顺1992: 253-254页),法师更于1933年,以“怎样来建设人间佛教”为题,公开讲述如何以一个现代佛教之机能制度,来促进社会其他机制改革的基本理念,法师讲演一开始即宣称:

“人间佛教,是表明并非教人离开人类去做神做鬼,或皆出家到寺院山林里去作和尚的佛教,乃是以佛教的道理来改良社会,使人类进步,把世界改善的佛教。”(林明昌2002:24页)

综合以上所述,笔者察觉出太虚法师之“人间佛教”理念中,原本具备的强烈社会实践性格,依照社会学之观点,法师所开启的现代“人间佛教”思潮,是当时中国社会结构中,佛教这个社会组成机制,因应其他如政治、经济、文化、教育等社会部门制度性干涉作为,因而产生的内部改革求变,以响应外部力量之教界行动,而此项革新行动,同时也以企图向外影响其他社会部门发展为主要目标;虽然这个现代佛教改革运动终究失败(法师于1937年撰写“我的佛教革命失败史”一文(印顺1992:424页)),但是其原始的“人间佛教”理念,在1949年之后,于台湾地区予以学术理论化,成为台湾知识领域内的一个分支流派,而此知识研究趋势,几乎是以印顺法师的研究范围与知识成果为基础,开展成为台湾地区本土佛学研究之主流典范(释圣严1992;傅伟勋1996;蓝吉富2002,2006)。

三、台湾地区佛教学知识研究发展现况

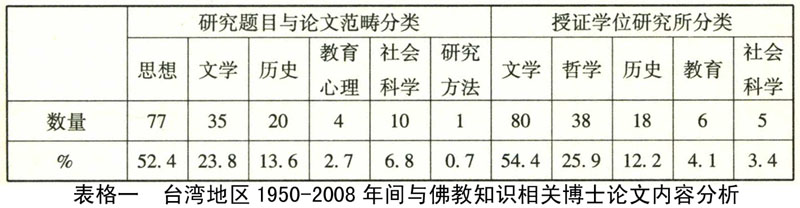

而当代台湾地区研究学者,在“人间佛教”命题概念之下的佛教学术发展,与现代“人间佛教”思潮中原本之社会运动内涵,是否有相关地知识延续性?笔者以为,可从台湾大学院校研究所博士班之毕业论文现况,作为一个实证指标;笔者于2009年2月10日,藉助“香光尼众佛学院图书馆”网站(http://www.gaya.org.tw/library/thesis/index.asp),于2008年12月11日所整理的“佛教相关博硕士论文提要检索系统”来选取样本,方法是检索台湾地区于1949至2008年期间,涵盖该系统的20项佛教知识分类项目中,凡是博士论文提要中有提到“佛”一字者之记录,共得157篇博士论文,再经分析每篇论文提要内容之后,有10篇与佛教知识内涵没有显著的关连性而剔除,最后得147篇博士论文样本,分析结果如表格一。

从以上表格中数据显示,作为台湾地区本土佛教学研究领域人才培养摇篮的博士班,其学生毕业论文内容以思想类占大多数(52.4%),涵盖以个人、宗派、经典论籍为主要研究对象之知识成果,其次文学类(23.8%)涵盖诗词、语言、艺术、音律等研究主题对象,历史类(13.6%)虽包括政治史、社会史、经济史等主题,但均以中国汉唐宋代或敦煌文献为范围,教育心理类(2.7%)偏重于情绪管理、生死观念等佛法对个人生活运用,仅一篇是专门研究佛学研究方法论为主题的;另外,54.4%的博士由文学相关系所授与学位,25.9%从哲学系所及12.2%由历史系所教育课程培养完成。

台湾地区高等教育体制中,社会科学相关学科系所,如社会、政治、经济、法律类之博士毕业生,明显地对佛教相关知识范围,缺乏涉猎,样本中仅有10篇(6.8%)博士论文,有涉及社会科学学科知识范畴,另仅5位(3.4%)由社会科学类相关系所培养完成;若进一步分析这10篇社会科学类博士论文,3篇可归类于文化人类学知识领域,主题包括古代云南地区历史传说、中国历代观音故事、及近代西藏地区文化变迁,有3篇可归类于佛教教团制度之研究,但2篇是唐代寺院僧伽制度之历史性知识研究,仅1篇题目为《台湾地区寺庙发展研究》,由文化大学史学研究所博士生庄芳荣,于1987年,由蒋复璁及陈奇禄两位教授指导完成;而最后4篇跟社会学知识领域直接相关的论文中,2篇研究以宗教团体为主流力量的台湾民间社会福利发展,1篇研究台湾新兴宗教现象中禅坐概念,对参与者的社会心理变迁分析,而由台湾大学社会学研究所博士生林本炫,于1998年,由瞿海源教授指导完成的博士论文,主题是探讨现代台湾地区民众宗教信仰变迁现象,在其题目为《当代台湾民众宗教信仰变迁的分析》的研究计划中,新增佛教徒的背景、动机、及社会环境因素,透过社会学问卷访谈及统计分析等科学研究方法,予以呈现及加以分析讨论。

因此可看出,对于太虚法师所倡议之“人间佛教”的原始社会运动面向而言,中国台湾学术研究社群中,缺乏延续这个主题范围的知识研究发展;一般来说,一位研究者的研究视野,涵盖其观察研究对象之角度层面,和处理其研究数据的理念与方法,自然地影响其研究成果面向,所以根据上述表格一之发现可观察出,台湾当代学术界对于佛教相关主题之知识性研究,较偏重于“佛学”知识研究,也就是侧重阐述佛法思想体系、源流、发展、运用之哲学知识累积,而对于佛教这个宗教社团实体,与其所承载的信仰、教义传统,在现代世俗社会变迁中,所面临的各项生存发展课题之“人间佛教学”知识研究面向,明显地缺乏关心。

以上观点,虽仅是笔者透过历年来,与佛教知识相关博士论文之简单样本分析而得,但仍可呼应一些前辈学者,对台湾佛教学发展情况的长期观察结果;如圣严法师(1992)检视1980至1991年期间的《华冈佛学学报》与《中华佛学学报》所刊印论文发现,研究范畴不出中国佛教文学、史学、及思想论述方面;蓝吉富(2002)在1993年检讨当代华人佛学研究趋势时,其数据显示半数以上学者专研佛教思想,而2001年重作检讨时,发觉研究领域除了传统佛教思想、历史、人物、专书、宗派、艺术方面之外,新兴研究论题包含佛教语文、文学理论、应用佛学、日本佛学等;另针对《佛教相关博硕士论文提要》数据库,所涵盖之广义的二十个佛教知识项目中,林端(2001)发现仅其中“佛教事业”项目,收录“人间佛教”运动,与慈济现象等等具体的实证研究成果,虽其文中,将拥有众多论文成果的“宗教与信仰”项目,归类为佛教与其他社会部门互动之相关知识,但细究此项目所涵盖的知识内涵,实已超出佛教范围,囊括各种宗教社团活动与社会之关系,尤其是以研究台湾地区民间信仰相关主题为主。

尽管傅伟勋(1996)及蓝吉富(2002)两位学者,皆认为台湾地区的当代佛学学者,普遍缺乏严格的现代学术研究方法训练,并谈及引进社会科学研究方法的需要性与趋势,但检视2008年之前的,与佛教知识相关之博士论文题目与内容,很难发现台湾未来佛教知识研究人才的培育过程,有加强社会科学领域之理论和研究方法训练的趋势,甚至是与非人文学科研究者对话交流之能力培养;一般来说,学者获得博士学位之后,是可能更换个人研究主题领域,或是尝试运用其他学科的研究方法,以持续地进行其博士后的知识研究活动,但是,若其养成教育完全成就于文、史、哲学等人文学科领域,基本上其治学基础,与出身于社会科学学科领域之其他学者之研究视野,有相当的距离;“隔行如隔山”,因此期望构成台湾地区现代佛学研究主流学者社群,接受并运用非自己知识专长的社会科学研究方法,以研究佛教教团及信众于社会中发展的“人间佛教”各项课题,的确具有一定的难度。因此,如何联结现代社会科学学科知识领域,以承续现代“人间佛教”思潮的原始社会运动面向,当为发展一个独立的“人间佛教学”研究领域之基本课题。

四、拓展“人间佛教学”研究领域所面临课题

一个独立完整的知识研究领域,可简单分成研究者(scholar)、研究对象(object of study)、研究方法(research method)等三项基本构成要素,彼此以主体(即研究者)与客体(即研究对象)之间的互动行为(即研究方法),来建构一个学术研究领域之内部专门知识基础;本节将以这简化的上述三者关系架构,来探讨当代“人间佛教学”研究领域之治学(scholarship)发展课题,其他诸如学会组织、相互内审、学刊出版等其他学术建构机制,暂时不列在本文探讨计划之内。

(一)研究者(scholar)

作为一个知识研究行动的主体身份而言,研究者本身主观性治学方向,明显地拘束、或驱使此研究者选择其研究对象及方法的范围,而此个人治学理念,系奠基于其接受养成训练之学科教育领域,譬如,一位接受历史学训练的学者,会严格地自我要求,以专业的历史学视野角度,去观察被其同侪学者社群认同的研究对象,再以历史学方法理论支持的不同研究方法,去搜证和剖析研究对象,最后归纳所得见解,或是印证及评论其他同侪学者之研究成果,或是开创崭新知识论点。

以上对于学术研究活动的简化描述,虽是以个人知识发展过程为基础,但重要的是,这个发展过程须符合其所属学科领域内同侪学者社群,集体共认的专业作法及标准,否则,会有被评为“不够专业”的结果,对于往后的学术发展生涯,因而产生负面影响,所以,个人的知识研究行动,在某种程度上,仍然是受到所属学科社团的集体性规范制约;关于个人与其所属社群彼此之间的制约关系,美国社会学家Victor Nee曾给予以下明确描述:

“机制(institution),是相互关联的一套规则(rule)及准则(norm),用以管理社会关系的运作,其涵盖的成文与不成文之社会约束,会塑造当中行为者之行动选项,如此说来,机制的存在,减缓了人类彼此关系的不确定性;它界定了一个正当行动的界限,因而一个游戏规则随之产生,让参与者得以依据其在社群中的角色及阶层位置,自在地进行他们的策略性行动;准则,是外显或隐含的被期望行为规范,涵藏一个紧密关系团体或社群成员的利益及偏好。”(Nee 1998:8页)

因此,多年来一直做为台湾佛教知识研究人才主流,由各人文学科研究领域所训练出来的学者,通常会自觉或不自觉地,遵循所属学科社群成员的共同被期望之规则与准则,以进行个人的学术研究活动,而对于非属于本学科领域的研究主题探讨及方法运用,的确是有其机制性障碍存在。

另外,台湾地区本土佛教知识研究者社群中,依照一般学者观点,同时也可粗略地分为两种次级社群——具有佛教信仰及不具佛教信仰之研究者,而对于这两种次级社群的界线,学者通常是以接受教育训练的机构性质不同而有分别,如傅伟勋(1993)称一般佛教寺院教育体系内的佛教知识研究,是以传统的“信心为本”心要而为之,另接受俗世教育单位培训而成的学者,是采取“学术为主”的现代研究方法路线,另如蓝吉富(2002)亦将台湾地区的佛学教育方式,区分为由佛学院所或民间弘法机构之“信仰式”教育制度下,所培训而成的社会弘法人才,以及由一般大学院校之“信仰中立”教育理念下,所培养的学术研究人才,两者接受的课程安排及思惟模式训练,有根本性之差异,而被赋予的佛教知识研究目的亦有所不同,譬如,对于佛教经典中文句所呈现出的知识观点,是否能怀疑进而批判,从有信仰研究者及没有信仰的学者而言,会有不同的研究面向产生。

上述两位学者对台湾佛教研究者社群分类,忽略了具有佛教信仰,并同时接受现代学术专科训练的研究者社群之存在,但仍指出一个中西学者在研究与宗教相关课题时,所面临的共同治学课题,那就是“宗教信仰”可否被科学性研究的问题;美国社会学家Meredith B.McGuire (2001)曾指出,当研究者运用社会学观点研究宗教现象时,应有两个科学性研究视野:第一,研究者应基于可经验性(empirical)角度,来解释与宗教相关的研究主题,他认为,研究者必须根据从实验结果或是众人可体验的证明,来确认及解释所观察的社会现象;第二,研究者应禀持客体化(objective)观点,不应主观地评估、接受或否定某宗教教义内容,因此,社会学研究者在其研究过程中,不应先行认定何种宗教教义或行为是正确或错误,以及何种宗教教团和教义,较其他团体优越或不足的论点,必须以可经验性的实际证据,来支持自己的论点;但McGuire同时相信,这两个来自社会科学研究领域的治学规范,会让具有宗教信仰的研究者,很难面对其本身信仰及相关宗教元素,被当作世俗科学研究对象,或是作为可与其他宗教比较优劣的研究材料之一,而让其最大的不安是,自己所信仰的宗教教义观点,可能会被科学性地研究剖析之后,归纳出不是绝对真实之结论。

美国社会学家Phil Zuckerman (2003),也生动地描述这两个研究者社群的治学理念差异;他发现一些世俗学者,具有强烈排斥宗教信仰之倾向,认为宗教的内涵,完全是人类社会集体建构出来的文化产物,而这个知识上的认知,与相信宗教教义是天启的,或是绝对真理的一些神学学者,站在完全对立的两个治学极端;但Zuckerman指出,大部分学者对宗教现象之体认,是位于这两个极端所构成的连续光谱之内,譬如,一些学者相信,宗教的原始根源是天启的,但覆盖其上的教义及典籍仪轨,却是社会建构的,另外一些学者认为,宗教内涵与超世间联系的驱动力,其本质是永恒的、超越的,但是其显现的相貌与方式,却是人类文化集体表征现象,换句话说,学者可能会同时接受两种概念:一是某些宗教元素不全是人类文化所能塑造出来的,另一是某些宗教元素完全是社会创造的;对于一般神学学者的治学理念,Zuckerman也发现一个有趣的现象:极端神学学者对于自己所信仰的宗教,就抱持着绝对天启神授之观点,不容置疑,但是对于共存的其他宗教传统,却坚持是百分之百的人类社会创造产品。

近期西方佛教学术界之间,也开始反省探讨佛教学学者之主观性治学课题,电子版的Journal of Global Buddhism(http://www.globalbuddhism.org)于2008年,以“Buddhists and Scholars of Buddhism: Blurred Distinctions in Con-temporary Buddhist Studies(暂译:佛教徒与佛教学者:当代佛学研究中被模糊掉的差异)”为专题,邀请欧美佛教学学者,共同讨论学者在知识研究过程中,应如何面对自身信仰,其中英国学者Ian Reader(2008)坚持,研究者不应将自己所信奉的佛法理念及修持法门,引入自己的教学及研究过程之中,学术研究之“客体化”传统应予以保持,但美国学者John Markransky(2008)却持反对意见,更进而提出所谓“佛教神学”(Buddhist theology)之研究面向,Markransky认为,具有佛教信仰的学者,可作为自身所皈依的佛教团体,与学术界之间的沟通桥梁,一方面引介广泛学术研究成果,协助佛教传统之自我省思与调适,另一方面引介佛教知识成果,协助学术界探索现代社会各项发展课题,此种完全以佛教代言人自居的倾向,另一位美国学者Duncan Ryuken Williams (2008)不表赞同,但也不认同如Reader所代表的所谓纯学术角度,Williams建议佛教学者,应秉持中道态度,透过教学与研究成果,引领学生与读者以一位佛教徒的视野,来了解佛教与社会相关研究主题;以上三位欧美学者的不同观点,可作为发展一个独立的“人间佛教学”知识领域中,探讨研究者个人治学课题之参考。

(二)研究对象(object of study)

前文已叙述,台湾研究佛教相关主题的学者社群中,常以“佛学”知识研究范畴,作为主要研究对象,因此有关佛法的思想体系流变及比较专题,以及经其渗透的文化产品,如诗词文学艺术创作等,自然吸引人文学科研究者的兴趣,但对于同样为佛教教义所渗透的宗教制度、仪轨、及与其共存的政治、经济、文化、教育、家庭等其他社会体系变迁,所衍生的现代佛教人间化诸多实践性课题,却无法吸引社会科学知识领域学者的关注,因而不足以照顾到,诸如佛教现代化过程中,关于“出世”教理与“入世”实践之间的可能紧张关系之研究课题(龚隽2002),笔者以为,这是发展两岸四地“人间佛教学”知识研究领域,所共同面临的重要瓶颈之一。

佛教作为一个宗教社会团体而言,是建构当代社会发展变迁的事实基础之一,根据上述Nee对一个社会机制(institution)的定义,佛教提供一套完整的戒律及道德行动准则,使成员的社会行为有所规范及期待,但现代佛教戒律及行为准则,也同样地受其他社会机制的渗透影响;譬如,太虚法师所处的中国社会,佛教僧团及其原本的社会功能制度,遭受当时政治、经济、教育等其他机制之过度干涉,因而促使教内改革运动风潮,企图以现代佛教僧制,及提出契合当代社会思潮的佛教教义,响应所处的社会剧烈结构变迁所需;同样地,近代台湾地区社会的政治解严及经济高速成长,也牵动着现代台湾地区佛教发展的不同风貌产生,如所谓“慈济现象”即是,这方面关于台湾佛教与社会互动发展课题,近期有少数西方研究陆续完成,如加拿大学者Andre Laliberte (2003),研究台湾战后佛教各大僧团与中国国民党之间的社会互动关系,以勾勒台湾近代民主化与宗教变迁之关联;美国学者Stuart Chandler (2004)以田野调查与访谈研究方法,描述佛光山僧团之现代化与全球化发展内涵;另两位美国学者Richard Madsen(2007)及Cheng-Tian Kuo (2008),对于由于台湾地区佛教教团之发展,因而影响民主政治发展的课题,作了深入剖析。

社会学知识领域内,以宗教机制为研究对象之学者,通常着重在宗教信仰与人类社会化过程中,所展现的紧密关联性之研究;尽管是不自觉地,宗教教义所传播的理念,常透过宗教、家庭、学校、或其他不同的社会团体活动与制度,正向或负向地改变个人对周遭环境人事物的认知,给予其存在或变迁的意义,而这些个人宗教认知,也常与其他社会体系所传播的理念,如民主自由、公众秩序、市场经济等,相互融和或排斥,组织成个人对社会各个构成部门,不同层次的态度取向,如政治态度、经济取向、文化喜好等,个人并依此而采取实际社会行动,进而影响整个社会的集体性发展趋势;社会学家常以四个观察面向,来解释宗教的社会性风貌(McGuire 2001)——宗教信仰、宗教仪轨规范、宗教体验、及宗教社群,譬如,佛教基于因缘果报之根本教义,制定了戒律及忏悔仪轨,当作是被期望的社会行为准则,而个人参与这些集体性的规范运作之后,即会产生不同程度的神圣净化之学佛体验,如此透过彼此的社会关系互动及共同认知发展,佛教社群因而产生,进而影响所身处的社会变迁趋向。但学者同时关心,宗教的社会机制发展过程中,也因成员同时归属及参与其他的社会团体之运作,而产生彼此相互影响的社会关系,社会上如政治、经济、教育、文化等结构体系,皆有各自内部规范准则的发展与建立,也透过诸多社会教化过程,以期影响个人之社会认知态度,因此,佛教教理及戒律规范,如何透过个人社会化过程,影响其他社会机制之发展趋向,以及其他社会制度变迁,如何循着同样个人管道,反向影响佛教之教理及戒律规范之调整,皆应是“人间佛教学”之研究主题范畴。

台湾社会科学学科领域研究者,对于研究佛教社会机制发展主题的缺席,可从美国社会学家Timothy Brook(2005)检视西方佛教研究领域现况成果,略见端倪;Brook发现,现代西方学界因两个知识发展趋势,使其对于佛教社会制度相关研究主题,同样裹足不前;第一、Brook认为,是受社会学家韦伯的比较世界宗教研究结论影响;20世纪初,韦伯在发现基督卡尔文教派教义,对于西方资本主义兴起,有正向关联性之后,进而开始分析比对其他世界性宗教教义之中,是否拥有同样的教义元素,也可能促进该区域之资本主义机制兴起?因此在其一篇论文名为《The General Character of Asiatic Reli-gion(暂译:亚洲型宗教普遍特征)》中,韦伯发现亚洲佛教并不具备卡尔文教派之教义特质,据以指称亚洲佛教是“神秘性”、“反社会”、及具有“出世”趋向的宗教,故其衍生的世俗伦理规范及社会机制,无法如同基督卡尔文教派教义一般,提供有利于现代资本主义发展的理性精神基础;加上当时西方一般学者普遍性认为,应以西方资本主义成功发展历程,作为检视近代亚洲社会现代化发展的指标,因此韦伯的结论,促使学者将佛教思想及相关的社会机制,视为“反理性的”“保守的”结构性精神元素,会障碍亚洲国家社会的现代化过程,同时学者基于西方社会的世俗化发展经验,主观认定佛教在现代化过程中,当会影响力逐渐式微,所以传统佛教社会机制发展与延续,不值得作为社会科学领域的研究主题。第二、Brook接着发现,以佛法为研究对象的西方佛学学者,本身对东方佛教思想之诠释,同样也造成学者对于佛教世俗社会功能制度主题,普遍缺乏研究兴趣,如根据佛法般若空胜义谛观点,世俗的一切事物与行为建构,都是虚幻不实或方便的,因此,一个“虚假的”“非解脱正因”的佛教世俗规范与其教化功能,理当视为旁门末学题目,不应是研究佛教教理的研究主题核心。

(三)研究方法(research method)

在一般学术研究领域之中,研究方法涵盖研究者与其研究对象之间,所有智识互动关系发展,通常是学者根据所属学科领域之研究方法理论为基础,演绎出不同的研究工具,如统计取样或是问卷、面谈、文献对比、实物探测等操作方法,来趋近其研究主题对象,藉以搜集事证,并据以分析及归纳出研究结果,而各学科领域的研究方法理论,是为各学科得以区分其领域界线的重要根据之一,可以说一个成熟独立的知识研究领域,其研究方法理论必有其独立性。本文篇幅有限,仅就研究方法论中数据搜集层面,来探讨“人间佛教学”研究方法之发展课题。

如上所述,台湾地区学界对于佛教事实与现象产生研究兴趣者,绝大部分来自人文学科领域,若检视当代西方佛教学术界现况,状况亦同;专研北美佛教发展学者Paul David Numrich,于2008年编辑出版《North American Buddhists in Social Context(暂译:社会脉络中的北美洲佛教徒)》一书中,即专章探讨西方学界中,研究北美洲佛教徒小区现象之知识成果,是否可建构出一个独立的研究领域之问题;Numrich发现大部分当代西方佛教学者,其治学传统可上溯至19世纪末兴起的“佛陀学(Buddhology)”研究领域,研究者普遍遵循传统“比较宗教学”研究方法模式,以历史典籍文书,作为搜集研究材料之主要凭借,因此学者皆强调发展自身阅读与诠释原始佛典论著能力,以备其探索原始佛教思想相关主题之研究能力;而Numrich对西方佛学研究领域的描述,相当程度呼应 当代台湾本土学者的研究方法取向,譬如,傅伟勋所开启的“佛教诠释学”系列研究,即普遍被视为反省台湾佛学研究方法的发展路径之一;而圣严法师(1992)亦寄望“中华佛学研究所”研究生,重视佛教原典语文及国际通用语文的教授,以提升台湾佛教学术水平;蓝吉富(2002)更以台湾研究者开始承认并接受“梵、巴、藏、日文等语文基础训练”之趋势,作为其认定台湾佛学研究水平提升证明之一,其文末更冀望接受传统佛学院所教育,以社会弘法为目标的学者讲师,应“精读、熟读古代大德的重要论典”,并将传统建构的佛教思想体系“涵容于内心”。

但是Numrich观察出,当代西方佛教学知识研究方法之发展,已经开始有自我反省及改变趋向;其文中检视西方知名佛教学者如Jose Ignacio Cabe-zon、Charles Prebish等近期学术著作发现,对于以倚赖诠释文献史料研究方法的西方佛学传统,已经有积极引进人文学科以外的研究方法之趋向,使得探讨“现实中的佛教”(Buddhism on-the-ground)之社会科学学科研究方法,能与专注在“文献中的佛教”(Buddhism in-the-texts)之人文学科传统开始结合,在此Numrich描述前者为发展实证研究资料为主的经验性研究取向,后者为累积“掌故、奇闻、轶事、秘史”文字材料为目标的非科学性方法;而积极吸取社会科学研究方法经验的西方佛教学领域,也因此出现许多新兴的研究命题,如社群认同、领导者模式、群体生活、社群互动关系(含佛教徒之间及与非佛教徒之间)、种族与民族、社会阶级、性别、信仰产生动力、跨国移民、及全球化运动等。

Numrich所指出这两种截然不同的搜集研究数据取向,结构上引导研究者对于所尝试研究之目标对象,作出“是否值得探讨”及“是否可以探讨”两个研究判断,而这两个基本的主观治学判断,往往决定学者的未来研究问题与视野发展方向,如专心于探讨“文献中的佛教”之学者,由于需要掌握“权威数据”及维持“引经据典”的研究方法传统,因而往往偏向“过去式”有文献可查的知识研究范畴,对于“现在进行式”及“未来式”的与现实社会相关命题,不是以等待权威性文献材料产生而暂放一边,就是以抽象化理则来予以演译推论,而对于就在眼前的研究对象,如何及为何发生的实际过程纪录,与其未来发展所产生的社会影响性之评估,普遍上就予以忽略掉了。

现笔者以美国社会学家Buster Smith (2006)的一篇研究美国佛教发展论文为例,呈现采取“文献中的佛教”与“现实中的佛教”之方法观点不同处;Smith论文的研究问题是:美国国内哪些地方小区,比较能接受一个外来宗教如亚洲佛教?是何种社会结构因素,使得地区性接受佛教团体设立,有程度差异性?这些研究问题,主要是探讨一个外来亚洲佛教信仰,在以基督教信仰为中心之美国社会中,立足与发展的主题。若以传统的佛学研究视野,来透视同样的研究问题(假设佛学学者认为这是值得探讨或可以研究的话),学者可能会在佛教发展文献中,找寻类似的历史情境脉络,与现况相互对比以响应,或是在经典论藏之中,攫取佛法在人间教化的思想脉络,以指明佛教在美国社会发展的方向,但是,这些研究知识成果,仍可能还是围绕在以“应该是”型式的抽象推演论述,因此常导致“众说纷纭”的困境产生,如“亚洲裔居民集中的小区,应该较容易接受佛教信仰,所以应该加强母国文化传承与连系,以增强当地信徒基础”,或是完全相反的,“一个讲求人间性的佛教,应该与社会不同阶层团体生活相互结合,契理契机地接引美国人士认识,所以佛教寺院应该要英语化,应该加强办理符合美国社会文化的本土化活动”等不同结论,笔者以为,这些“应该是”响应,并没有真正回答Smith所提出的“如何是”型式研究命题。

Smith的研究方法,采取社会学数量统计分析方法,首先以其他学者的田野调查或小型案例研究知识成果为理论基础,进而订立研究假设,接着从纪录全美国宗教场所名册中,搜集所有现存佛教寺院及团体的地址,共得1595笔数据,作为研究变量,再以全美国的“郡”为研究单位,将十年一度的美国人口普查数据中,各州各郡的人口总数、亚裔人口总数、教育程度、在学人数列出,以及从全美基督教团及成员普查数据中,搜集各州各郡的教会及所属信徒人数资料,全作为测试佛教寺院团体,是否会在该地区设立的关联性变量,经过统计模型的运用及处理,Smith发现1994年在全美国3103个郡之中,只有264个郡有至少一处佛教寺院团体设立,其中凡分布密度高的地区,与其拥有大量的亚裔人口、较多的大学毕业人口、有高等教育单位设置、及基督教会信仰人口偏低等小区特征,有明显的统计正向关系,Smith更进一步发现,在基督教会势力衰退的地区内,其他三个变量(亚裔人口、大学毕业人口、高等教育单位)的增大,会促成佛教寺院团体在区域内设立的正向力量,更加显现。

以上Smith的研究知识成果,提供一个现代学术社群所能接受的科学性实证,奠定其他学者进行后续性深入研究的事实基础,如“为何亚裔人口较少地区,不易接受佛教”、“为何教育程度较低的地区,不易接受佛教”、“佛教教义要如何调适修正,让非亚裔人口居多,及教育程度较低的小区,接受佛教呢”、“佛教如何争取无宗教信仰者之皈依”等研究主题,因此,开发诸如此类研究佛教在当代社会发展的知识领域,与研究者采用何种研究方法,有其根本关联性。

由上所述,可探知由Numrich、Smith等西方学者所代表的当代西方社会学科研究领域,正尝试以社会科学研究视野及方法,来协助研究北美洲佛教未来发展之知识活动,足供华人学界开拓“人间佛教学”研究领域之参考;而上述西方学者皆普遍认为,当代西方佛教学领域中,应发展出一个跨学科的学者合作知识平台,以促进人文学科与社会学科学者间的对话交流关系,培养彼此的学科整合之研究能力,使得彼此共同关心的佛教发展主题,得以全面性了解。

结语——一个跨学科的“人间佛教学”研究领域发展愿景

本文透过百年前中国太虚法师所倡导的佛教革新运动内涵,检视出当代台湾地区佛教学知识领域中,研究者的治学方向,以及其研究主题、研究方法的局限性,均欠缺对于现代“人间佛教”思潮中,所蕴含的社会运动面向之知识延续行动;而关于“人间佛教”命题之知识研究活动,大部分仍是假以Numrich所谓之“文献中的佛教”视野来进行,着重在佛教教理及思想的诠释性研究,所产生的佛教知识成果,未能够与社会科学知识领域,产生制度性交流与对话的能力与愿景,因而无法促使现代佛教学知识领域,能够真正响应当代“人间佛教”社会思潮的实践命题,那就是:现代佛教社会机制,如何透过个人之行动,与社会其他构成体系如政府、经济、教育、法律、媒体、家庭之间,相互契合,共同推动名为“建设人间净土”的社会革新运动。

笔者虽以台湾地区佛教知识研究发展为例,探索当代“人间佛教学”研究发展课题为范畴,但实旨在邀请更多的全球华人先进以及未来学者,尤其是接受现代社会科学领域训练的研究人才,共同关心这块新兴的知识领域发展,以安置学者社群在“人间佛教”命题方面的研究行动与各类知识成果,且能够响应本文前言中江灿腾教授所提出,严格检验“人间佛教”论述的“根本解决之道”呼吁。

笔者更认为,佛教教义衍生的道德规范与社会制度功能,已事实性存在于亚洲社会中,超过两千年之久,而且现在仍是鲜活地生存在人间,并非是只存在历史文献中的“化石”宗教传统,而佛教与各地政治、经济、文化、教育、家庭等社会功能制度,相互仰赖及涉入之程度,实为以亚洲各类社会变迁为研究主题的社会科学知识领域学者,无法忽视的研究面向之一,如同研究欧美政治、经济、文化等社会变迁课题,学者亦无法忽视基督教、天主教、犹太教等传统社会势力,为了全观性地研究亚洲社会当代变迁各项课题,一个跨学科的“人间佛教学”研究领域确立,实是促进华人学者间交流与对话之最佳契机。

最后,对于一个新兴的跨学科知识整合研究平台,笔者对于作为行动主体的“人间佛教学”研究者社群,提出以下个人浅见,以提供前辈学者之指正与讨论:

(一)坚持信仰中立的社会科学研究者:

佛教信仰及衍生的集体社会行为,是可以产生科学性知识的存在事实;如上所述,佛教迄今仍是一个鲜活的世界性独自存立宗教体系,拥有众多的信仰人口及地理分布区域,其教义思想,乃至所衍生的社会道德及文化机制,仍是规范众多“社会人”,觉察环境事物变迁的认知架构核心,而所引发之个人性及集体性的社会行为与经验,亦是解释社会其他政治、经济、文化、教育、家庭等结构组成与变迁的重要变项之一,因此,凡探讨人类社会化重要机制,以及集体文化变迁相关课题的研究者,“人间佛教学”研究领域可作为一个掌握微视(micro)社会科学研究方向的契机;而对于研究宗教社群团体发展脉络之中介(meso)社会科学学者而言,若忽略佛教教义的制度规范性功能角色,遽然以发展自非佛教传统,或非宗教社团研究的组织理论模型,来套用剖析佛教社团与社群动态的话,恐有“见树不见林”的知识成果出现;最后对于寄望脱离欧美学界之知识殖民现况,开拓代表亚洲本土社会科学理论范畴的研究者而言,“人间佛教学”研究领域亦可作为其巨观(macro)面向发展的基石之一。可研究的主题范畴如:

●佛教世界观(worldview)为何?佛教社群与其他宗教或非宗教社群之政治、经济、文化态度取向,有何不同?

●佛教教义及其集体性规范与仪轨,如何发展及凝聚成社群或小区现象?此种凝聚力及发展模式,对于在西方社会中新兴亚洲移民运动,或是东方社会之现代国家与族群文化认同发展,如何相互变迁及调适?

●如何将佛教信仰及相关社会活动,与亚洲各地民间信仰区分?彼此如何共存互依或互斥?

●佛教观点如何诠释Immanuel Wallerstein“世界体系”理论模型中,“核心——半边陲——边陲”区域的正向与反向趋势呢?佛教观点如何评估全球化社会经济、政治、文化发展之趋势?

(二)具有佛教信仰的社会科学学科研究者:

佛教教义,蕴藏无限的社会科学研究方法理论发展契机;如同台湾印顺法师所倡导之“以佛教来研究佛教”的研究方法论发展面向,佛教的“人间性”意涵,实指出以佛陀所言所行而发展的佛法理论,可为观察与分析归纳人类社会动态的研究工具所依,并非仅是哲学上诠释教化之抽象架构,而且,一个以佛教教义作依归的研究方法论之拓展,以及将其落实在未来学者的培育课程安排上,更是建立一个明确的“人间佛教学”或“佛教社会学”独立知识研究领域,不可或缺之智识结构元素之一。可研究的主题范畴如:

●现代佛教徒的定义为何?可衡量的变项为何?有何类型?各有何属性?

●佛教“诸行无常”之因缘法,与德国韦伯“解释性了解(Verste-hen)”的研究方法论典范,有何互补之处?

●以佛教“诸法无我”之“空有不二”理则,如何重新诠释法国涂尔干的研究方法论核心论点——“社会事实(social facts)”,以及其“神圣与世俗(the Sacred and Profane)”理论典范之科学性基础呢?

●佛教“业力”的理论典范,例如“别业与共业”“引业与满业”的分类法,对于社会科学领域共同关心的“个人与社会互动关系”系列论题,如何提出全新的研究理论模型?

●如何在现行大学院校高等知识教育体系中,设计并推动一个跨科系的“人间佛教学”专业知识课程,与辅助其研究发展的学术资源环境呢?

(三)经由佛学院所训练,或关心“正法永存”的佛教社会弘法者:

住持佛法之教团在人间社会的未来发展,应是当代“人间佛教学”知识研究的中心课题;佛学研究虽是佛法住世的发展核心,但如何将其落实在人世间,以维系佛法教化传统不坠,并正常运作于人间社会变迁之中,才是当代“人间佛教”社会思潮的真正目标,这点可从太虚法师所引领出的佛教革新运动,与当时其他社会部门机制,严重干涉佛教僧团运作的历史脉络中,发现此社会实践性的明显需求,若再熟悉中国佛教史中,所谓“三武一宗”等制度性灭佛、排佛的社会集体运动内涵,当更清晰从事现代“人间佛教学”知识研究的宗教徒使命。

研究者学习俗世的研究方法与知识成果,进而参与符合俗世学术社群所共认“可经验性”、“客体化”规范之学术研究活动,不但可凭借经常性的学者知识对话平台,完整呈现对共同关心主题之佛教观点外,并可收纳对方知识成果,用以研究如当代人类信仰变迁,及其他宗教所面临共同发展课题,与其因应经验等相关主题,作为佛教现代社会弘法方向的实证基础;许多天主教会与基督教派学者及基金会智库组织,长久以来皆已积极地进行各项主题研究企画,或是提供研究奖助金,引导博士生或博士后研究主题,或是与俗世教育单位合办专题研讨计划,以作为自身教团内部,规划在人间社会未来发展的理论柱石,皆可作为佛教各大教团,未来知识研究发展方向之借镜。可研究的主题范畴如:

●佛教社团(含僧团及在家众社群),面对世界(或当地小区)沮丧或关心公众议题时,要如何扮演精神领导者之角色?佛教的“人类心灵重建”工程,所关心的议程(agenda)为何?发展策略为何?如何评估实施进度与成效?

●佛教教团面对现代社会新兴现象与公众诉求议题时,如“社会公义”、“贫富悬殊的M型社会流弊”、“同性恋婚姻”、“安乐死、堕胎合法化”“复制生物科技”等,要如何采取适当的社会行动,以维护教团立场?如何就教义传统中,提出合宜的重新诠释,赋予这些现象与议题的社会意义?而这重新诠释内容,对于本身教徒之信仰内涵与日常生活,将会产生何种正面或负面影响?如何权衡?

●如何凭借俗世社会化机制,确立有利于佛教信仰传承或传播的社会条件?如何让教徒的下一代,仍然能生活在现代佛教之世界观与教义之中?

●在全球化的政治、经济、文化趋势下,何者为普世皆准的佛教核心教义价值?如何与不同地方社会之政治、经济、文化元素相互融和而本土化?何者必须坚守?如何坚守?何者可方便?如何方便?

●“以出世的精神做入世的事业”、“有佛法就有办法”的实施案例分析研究,并予以理论化,普遍运用在诠释其他公众关心社会议题。

中文参考书目:

(1)印顺:《太虚大师年谱》(修订一版),台北:正闻出版社,1992年。

(2)释圣严:《现代台湾佛教的学术研究》,中华佛学学报第五期1-18页,1992年。

(3)傅伟勋:《台湾本土的佛学研究——回顾与前瞻》台湾佛学学术研讨会论文集7-10页,1996年。

(4)林端:《解读“佛教相关博硕士论文提要汇编(1963~2000)所带来的丰富知识:知识社会学的考察”佛教图书馆馆讯第二十七期,2001年。(http://www.gaya.org.tw/journal/m27/27-mainl.htm下载于2006年11月25日)

(5)蓝吉富:《两岸佛学研究与佛学教育的回顾与前瞻》,鉴往知来:两岸佛学教育研究现况与发展研讨会专集149-154页,2002年。

(6)蓝吉富:《印顺法师在台湾佛教思想史上的地位》,第六届“印顺导师思想之理论与实践”学术研讨会论文集,2006年。(http://www.awker.com/hongshi/special/5th/08950513.pdf下载于2009年2月10日)

(7)龚隽:《从现代性看“人间佛教”——以问题为中心的论纲》,第三届“人间佛教·薪火相传”学术研讨会论文集,2002年。(http://www.awker.com/hongshi/special/arts/art8.htm下载于2009年2月10日)

(8)林明昌:《经世佛教——太虚的新佛教运动》,普门学报第十期17-43页,2002年。

英文参考书目:

(1) Brook,Timothy.2005.“Institution.”Pp.143-161 inCritical Terms for the Study of Bud-dhism,edited by Donald S.Lopez Jr.Chicago,IL:The University of Chicago Press.

(2) Kuo,Cheng-Tian.2008.Religion and Democracy in Taiwan. Albany,NY,USA:State Uni-versity of New York Press.

(3) Laliberte,Andre.2003.“Religious Change and Democratization in Postwar Taiwan:Main-stream Buddhist Organizations and the Kuomintang,1947-1996.”Pp.158-185 inReligion in Modern Taiwan.edited by Philip Clart and Charles B.Jones.Honolulu,HI,USA:University of Ha-wai'i Press

(4) Madsen,Richard.2007. Democracy's Dharma:Religious Renaissance and Political Devel-opment in Taiwan. Berkeley,CA,USA:University of California Press.

(5) Makransky,John.2008. “The Emergence of Buddhist Critical-Constructive Reflection in the Academy as a Resource for Buddhist Communities and for the Contemporary World. ”Journal of Global Buddhism9: 113-153(http://www.globalbuddhism.org downloaded at February 11,2009)

(6) McGuire,Meredith B.2001. Religion,the Social Context. Belmont,CA,USA:Wadsworth Thomson Learning.

(7) Nee,Victor.1998.“Sources of the New Institutionalism.”Pp.1-16 in The New Institu-tionalism in Sociology,edited by Mary C.Brinton and Victor Nee.New York, NY: Russell Sage Foundation.

(8) Numrich,Paul David.2008.“North American Buddhist:A Field of Study?”Pp.1-17 in-North American Buddhists in Social Context,edited by Paul David Numrich. Leiden,The Nether-lands:Koninklijke Brill NV

(9) Reader,Ian.2008. “Buddhism and the Perils of Advocacy.”Journal of Global Bud-dhism9:83-112 (http://www.globalbuddhism.org downloaded at February 11,2009)

(10) Smith,Buster G.,2007. “Research Note-Variety in the Sangha:A Survey of Buddhist Organizations in America.”Review of Religious Research48:308-317.

(11) Williams,Duncan Ryuken. 2008.“At Ease in Between:The Middle Position of a Schol-ar-Practitioner.”Journal of Global Buddhism9:155-163(http://www.globalbuddhism.org down-loaded at February 11,2009)

(12) Zuckerman,Phil.2003. Invitation to the Sociology of Religion.New York,NY,USA: Routledge.

![]()