提要 本文在对《法华经》进行梵汉对勘和异译比较中揭示汉译佛典语篇结构的一个特点,即译者利用符合汉语类型的词汇语法手段,凸显原文由名词呼格变化表达的篇章衔接功能,在实现翻译对等转换的同时,也呈现出汉译佛典的语篇特点。

关键词 梵汉对勘 篇章衔接 呼格

汉语史上第一次大规模的语言接触是汉语和以梵语为主的古代印度语言的接触,通过长达千年的佛经翻译得以实现。然而梵汉两种语言的结构类型存在巨大差异,梵语是典型的屈折语,而汉语是典型的孤立语,译者既要忠实反映原典语言的特点,又要保证译文的通俗易懂,设法实现梵汉两种语言结构类型的对等转换,势必会利用汉语中现有的成分去表现原文,使得许多带有原典语言特点的异质性成分被披上汉语的外衣移植到译经中来,对汉译佛典语言产生影响。佛经汉译中呼格的凸显与转移即为缩小梵汉两种语言各自不同的篇章组织原则而采取的篇章衔接策略。

篇章作为最高层次的语言单位,由前后衔接的句子或段落组成,它们之间具有语义和结构的连贯性。梵语中,名词有八种格尾变化,其中第八格——呼格(Vocative),表达呼唤某人以引起注意。包括《法华经》在内的梵文原典中,配合对话式语篇的布局特点,呼格的使用非常频繁,它不参与句法组合,而是以独立的身份出现在句中,通过自身的形态变化清楚标明谈话双方的角色交替,具有重要的篇章衔接功能。因此在转梵为汉的佛经翻译中,译者要如实反映原文的语篇特征,必然带入大量与呼格相应的汉译成分。

(一)采取直译方式,将原文的呼格名词直接译成汉语的人名称呼语。如《法华经》①中:

(1)护:比丘!尔等勿以此谊谓泥洹也。

什:诸比丘!汝等所得非究竟灭。

mā yūyam bhiksava etan nirvānam manyadhvam

(《五百比丘受记品》)

adv.pers.2.pl.N.m.pl.V.n.Ac.n.sg.Ac.impv.2.pl.A.

不要 你们 比丘们啊 这 涅槃 以为

(2)护:舍利弗白佛:“不也,安住!不也,世尊!”

什:舍利弗言:“不也,世尊!”

sāriputra āha/na hy etad bhagavan na hy etat sugata

(《譬喻品》)

m.sg.N.perf.3.sg.P.adv.adv.n.sg.N.m.sg.V.adv.adv.n.sg.N.m.sg.V.

舍利弗 说了 非确实 这 世尊啊 非确实 这 安住啊

早期的译经还经常照搬原文词序,将原文出现在句子中间的呼格名词也译成插于句中的人名称呼语,竺法护译《正法华经》中即可见到此类用例。如:

(3)护:佛法平等,族姓子!这②发无上正真道意,前于超空如来至真等正觉所。

什:诸善男子!我与阿难等,于空王佛所,同时发阿耨多罗三藐三菩提心。

samam asmābhih kula-putrā eka-ksana eka-muhūrte mayā c’ānandena

adj.N. pers.1.pl.I m.pl.V. n.sg.L m.sg.L.

平等 由我们 善男子们啊 一刹那间 一须臾间

pers.1.sg.I conj.m.sg.I.

由我 和 由阿难

ca-anuttarāyām samyak-sambodhau cittam utpāditam

conj. adj.f.sg.L f.sg.L. n.sg.N. cans.ppp.N.

和 于无上 正等正觉 心 令生起

dharma-gaganābhyudgatarājasya tathāgatasya arhatah samyak-sambuddhasya

m.sg.G. m.sg.G. m.sg.G. m.sg.G.

超法空王的 如来的 应供的 正等正觉的

sammukham(《受记品》)

adv.

面前

原文的呼格名词出现在句子中间,竺法护也原方不动地译成插于句中的人名称呼语。虽然逐字逐词地翻译了原文,但是汉语的人名称呼语没有外在的词形变化,这样插于句中不仅割裂了句子结构,造成话语中断,而且难以辨认,如果没有原文或鸠摩罗什的异译本作为对照,这里的“族姓子”很容易被误解为句子的主语,影响翻译效果。

竺法护之前,类似的翻译现象更为普遍,如东汉安世高译《人本欲生经》中:

是时阿难为行道。(1/245b)|若阿难为行道,是识止处已知。(1/245b)|彼阿难第一受行从得解。(1/245c)

汉译中的“阿难”很像句子的主语,但通读全文后得知,该经通篇讲述佛对贤者阿难开示佛法,“阿难”其实是结构上独立的人名称呼语,译者很可能直译了原文呼格词序,导致“阿难”插于句中,身份不明,带来理解障碍。

所以为了避免误解,提高语篇的连贯性,后来的译经很少再将人名称呼语插入句中,而是移至句首或单独成句,如例(12)、(13),以凸显呼格的独立身份,在鸠摩罗什翻译的《妙法莲华经》中几乎见不到照搬原文词序、插于句中的人名称呼语。

(二)此外在对《法华经》进行梵汉对勘后可知,两位译者还主动采用添词意译的方式,将直接对应呼格的汉译成分移入句中作主语或宾语,用汉语中结构独立的单句对译原文的呼格名词,把它作为新话题链的出发点,起到承上启下的语篇衔接功能,这样既贴近汉语的表达习惯,又能清晰交代谈话双方的角色转换。

意译的方式主要有两种;一是在原来的人名称呼语后添加“当知/欲知/惟说”等祈愿类动词,将原文的呼格名词译成祈愿类动词的主语。如:

(4)护:如来之慧巍巍如斯,……比丘欲知!佛之智慧,圣明普达。

什:如来无碍智,……诸比丘当知!佛智净微妙。

etādrsam jnānu③tathāgatānām...etādrsam bhiksava

adj.N. n.sg.N. m.pl.G. adj.N. m.pl.V.

如是 智慧 诸如来的 如是 诸比丘啊

jnānam etad ananta-jnānasya tathāgatasya...(《化城喻品》)

n.sg.N.pron.N. adj.G. m.sg.G.

智慧 这 有无量智慧 如来的

(5)护:其佛三昧未久,威神德本,面出一光。……彼时世尊与二十亿诸菩萨俱。

什:尔时如来放眉间白毫相光……弥勒当知!尔时会中有二十亿菩萨。

atha khalu tasyām velāyām tasya bhagavatas candrasūryapradīpasya

adv. adv. pron.L. f.sg·L. pron.G. m.sg.G.. m.sg.G.

于是 在这个 时候 这 世尊的 日月灯明的

tathāgatasya

m.sg.G.

如来的

bhrū-vivarāntarād ūrnā-kosād ekā rasmir niscaritā...

n.sg.Ab. m.sg.Ab. num.N. f.sg.N. ppp.N.

从眉毛中间 从白毫中 一束 光 放出

tena khalu punar

pron.L. adv.adv.

在这个 复次

ajita samayena tasya bhagavato vimsati-bodhisattva-kotyah

m.sg.V. m.sg.L. pron.G. m.sg.G f.pl.N.

莫能胜啊 时候 这 世尊的 二十亿菩萨

samanubaddhā abhūvan(《序品》)

ppp.N. aor.3.pl.P.

随侍 有

(6)护:便问溥首曰:“仁者惟说!今何因缘有此瑞应?”

什:问文殊师利言:“以何因缘而有此瑞?”

tasyām velāyām manjusriyam kumāra-bhūtam etad

pron.L. f.sg.L. m.sg.Ac. adj.m.sg.Ac. pron.n.sg.Ac.

在这个 时候 文殊师利 为童子的 此(言)

avoeat

aor.3.sg.P.

说了

ko nv atra manjusrīh hetuh kah pratyayo

inter.N. adv.adv. m.sg.V. m.sg.N. inter.N. m.sg.N.

什么 今 此中 文殊师利啊 原因 什么 原因

yad ayam evam-rūpa(《序品》)

adv. dem.N. adj.m.sg.N.

即 这 如是相

二是在原来的人名称呼语前添加言告类动词(有时还补出施事主语),将原文的呼格名词译成言告类动词的对象宾语。如:

(7)护:告舍利弗:“大仙如是,为诸群生救护父母。”

什:告舍利弗:“我亦如是,众圣中尊,世间之父。”

emeva ham④ sārisutā maha-rsī sattvāna⑤ trānam ca

adv. pers.1.sg·N. m.sg.V. m.sg.N. m.pl.G. n.sg.N. conj.

即如是 我 舍利弗啊 大仙 众生的 依怙 和

pitā ca bhomi⑥(《譬喻品》)

m.sg.N.conj. pres.1.sg.P.

父亲和 (我)是

(8)护:悉来诣我。佛语迦叶:“于时黎庶无数亿姟皆来听经。”

什:汝等天、人、阿修罗众,皆应到此,为听法故。尔时无数千万亿种众生,来至佛所而听法。

upasamkrāmantu mām bhavanto deva-manusyā dharma-sravanāya...

imv.3.pl.P. pers.1.sg.Ac.ppt.V. m.pl.V. n.sg.D.

趣至 我 您们 天神和人 为了听法

tatra kāsyapa bahūni prāni-ko tī-nayuta-sata-sahasrāni

adv. m.sg.V. adj.N. n.pl.N.

此处迦叶啊 无量 百千亿那术众生

tathāgatasya dharma-srāvanāya upasamkrāmanti(《药草品》)

m.sg.G. n.sg.D. pres.3.pl.P.

如来的(面前) 为了听法 趣至

(9)护:其志声闻缘觉乘,已得声闻缘觉之路,若行菩萨及成就者,其新发意皆当付此,诸族姓子听所说经不拒逆者……其十六子……

什:若声闻、辟支佛及诸菩萨,能信是十六菩萨所说经法,受持不毁者……佛告诸比丘:“是十六菩萨……”

ye ke-cid bhiksavah srāvaka-yānikā vā pratyekabuddha-yānikā

rel.N.interj.N.m.pl.V. m.pl.N.依主释 conj.m.pl.N.依主释

凡是 诸比丘啊 诸声闻乘 或 请缘觉乘

vā bodhisattva-yānikā

conj. m.pl.N.

或 诸菩萨乘

vā esām kula-putrānām dharma-desanām na pratiksepsyanti

conj.pron.G. m.pl.G. f.sg.Ac. adv. caus.fut.3.pl.P.

或 这些 善男子们的 法教 不 将令生诽谤

na pratibādhisyante...

adv.fut.3.pl.A

不 将违逆

taih khalu punar bhiksavah soda sabhih kula-putrais...(《化城喻品》)

pron.I. adv.adv. m.pl.V. num.I. m.pl.I

这些 复次 诸比丘啊 十六善男子们

同时异译对比显示,以上两种意译呼格的方式在佛经翻译中常常交替使用,起到基本等价的篇章衔接功能。如:

(10)护:佛语莫能胜:“彼二万如来最前兴者,号日月灯朗。”

什:“弥勒当知!初佛后佛,皆同一字,名日月灯明。”

tatra ajita tesām vimsati-tathāgata-sahasrānām pūrvakam tathāgatam upādāya

adv.m.pl.V.pron.G. n.pl.G. adj.Ac. m.sg.Ac. ger.

此中莫能胜啊 这些 二万如来中 过去 如来 始从

yāvat pascimakas tathāgatah so ’pi candrasūryapradīpa-nāmadheya

adv. adj.N. m.sg.N. pron.N. adv. adj.N.

乃至 最后 如来 这 也 名叫日月灯明

eva tathāgato ’bhūd(《序品》)

adv. m.sg·N aor.3.sg.P.

即 如来 是

(11)护:告舍利弗:“我见如是,……”

什:“舍利弗当知!我本立誓愿,……”

evam ca cintemy ahu sāriputra(《方便品》)

adv. conj. pers.1.sg.P. pers.1.sg.N. m.pl.V.

如是 又 思量 我 舍利弗啊

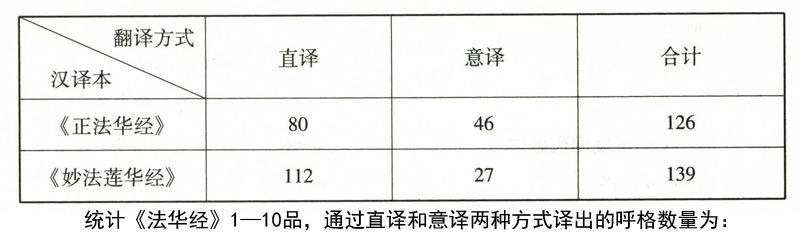

统计《法华经》1—10品,通过直译和意译两种方式译出的呼格数量为:

可见,佛经翻译不仅通过直译将原典语言的特点带入汉语,而且还主动利用汉语既有的词汇、语法手段,将原文名词的呼格变化译成适合汉语类型特征的表达方式,使之能为汉语自身结构接纳,真正实现佛经翻译的对等转换。如此说明,语言中的既成事实会在一定程度上迫使新形式就范,不允许新形式沿循另一条本质上不同的道路发展,汉译佛经中诸多来自原典的异质语言要素就是在与汉语固有规则的碰撞与调和中逐步走向本土化的。

术语缩略

T=大正新修大藏经,高楠顺次郎、渡边海旭主编,东京,1924—1934年。

No.=大藏经中的序号。

BHSD=F.Edgerton,《佛教混合梵文字典》(Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary),Yale University Press,1953。

BHSG=F.Edgerton,《佛教混合梵文文法》(Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar),Yale University Press,1953。

A ātmanepada,middle-voice为己,中间语态 Ab. ablative从格

Ac. accusative业格 adj. adjective形容词

adv. adverb副词 aor. aorist不定过去时

conj. conjunction连词,接续词 caus. causative使役

D. dative为格

dem. demonstrative-pronoun指示代名词

f. feminine阴性 fut. future将来时

ger. gerund绝对分词 G. genitive属格

I. instrumental具格 impv. imperative命令式

inter. interrogarive疑问代名词 interj. interjection感叹词

L. locativen依格 m. masculine阳性

N. nominative体格 n. neuter中性

P. parasmaipada,active-voice为他,主动语态 pass. passive被动语态

pers.1.first-personal第一人称代名词 pers.2. second-personal第二人称代名词

perf. perfect完成时 pl. plural 复数

ppp. past-passive-participle过去被动分词 ppt. present-participle现在分词

pres. present现在时 pron. pronoun代词

rel. relative-pronoun关系代词 sg. singular单数

V. vocative呼格

参考文献

(德)A.F.斯坦茨勒 1870 《梵文基础读本》,季羡林译,段晴、钱文忠补,北京大学出版社,1996年。

段晴 2001 《波你尼语法入门》,北京大学出版社。

梁启超 1920 《翻译文学与佛典》,《佛学研究十八篇》,上海古籍出版社,2001年。

(荷兰)许理和(Erik Zürcher) 1987[1977] 《最早的佛经译文中的东汉口语成分》,蒋绍愚译,《语言学论丛》第十四辑,商务印书馆。

朱庆之 2001 《佛教混合汉语初论》,《语言学论丛》第二十四辑,商务印书馆。

朱庆之 朱冠明 2006 《佛典与汉语语法研究》,《汉语史集刊》,巴蜀书社。

① 本文选用精校梵本:荻原云来(U.Wogihare)、土田胜弥(C.Tsuchida)编订《改订梵文法华经》(Saddharmapundarīka-sutra,Romanized and Revised Text of Bibliotheca Buddhica Publication by Consulting a Sanskrit Ms.and Tibetan and Chinese Translations),山喜房佛书林,东京,1934—1935年。汉译本方圆,选用目前校刊最好的日本《大正新修大藏经》本,高楠顺次郎、渡边海旭主编,东京,1924—1934。“护”表竺法护译《正法华经》,T9.No.263。“什”表鸠摩罗什译《妙法莲华经》,T9,No.262。

② 大正藏引【宋】【元】【明】【宫】本皆作“適”。

③ 见BHSG§8.30。

④ 见BHSG§21.46。

⑤ 见BHSG§8.117。

⑥ 见BHSG§1.29&BHSD,P412。

![]()