中期两国是唇齿相依的邻邦,自古以来就有着政治、经济和文化的联系,在人民中间凝成了深厚的友谊。佛教作为文化关系的纽带一直起着重要的作用。在隋唐时期,新罗的佛教进入了繁荣时期,有大批僧人、学者来中国求法和巡礼,他们的活动和撰述,在我国佛教历史上留下了痕迹。在他们回国后还把印度、中国的佛学思想和佛教文化带到了朝鲜,推动了新罗佛教学派、宗派的建立和发展。本文拟对隋唐时期中国与朝鲜的佛教关系作一历史的回顾,对来华僧侣的情况作些必要的考证,冀以补充国外这方面研究的疏漏。

一 隋唐时期朝鲜的社会政治情况

隋唐时期(581—907)正当朝鲜半岛上的高句丽、百济和新罗三国鼎立而又统一时期,也是朝鲜封建社会开始形成并取得发展时期。公元6世纪以后,地处朝鲜半岛东南的新罗,借高句丽与百济争霸之际而迅速强盛起来,至7世纪60年代,联合唐王朝,先后灭亡百济和高句丽,统一了朝鲜半岛,新罗统一的王朝建立后,对内采取了中央集权的各项政治措施,完备了九州(地方最大的行政区域)、五京(特殊的行政区域)和郡县制,加强了对各级地方官吏的监督,在经济上采取了奖励生产的各项措施,大兴水利,提高耕作技术,铸兵器为农器,实行了丁田制(按丁男、丁女分给一定数量的土地),因之出现了“家给人民,民间安堵,域内无虞,仓廪积于丘山”的局面。由于社会经济发展,生活安定,文化艺术也随之出现了繁荣景象,这个时期出现的民族文化为朝鲜古典文化奠定了基础;对外新罗加强了与中国、日本的经济文化交流,经常派遣大批留学生去唐朝学习中国学术、文化。例如公元840年学成回国的新罗留唐学生(包括质子)一次就达105人,他们把朝鲜先进的技艺和工艺品传入中国,同时也把唐代的精神、物质文明带回朝鲜。当时官方和民间的往来十分频繁,新罗“所输物产,为诸蕃之最”(《唐会要》)。从山东半岛到长江口都有新罗商人的活动,他们在聚居区建立了“新罗坊”,有的“新罗坊”内还设有自己的寺院和宿舍。日本和尚圆仁(794—864)在他的《入唐求法巡礼行记》中记述,在山东半岛的赤山,有新罗人寺庙法华院,驻僧二十九人,常年用朝鲜语讲解《法华经》和《金光明经》,听众达200至250人之多。

在隋唐时期,中国和高句丽、百济虽然发生过几次战争,但总的说来,和朝鲜半岛的三国关系还是友好的。在新罗统一三国过程中,罗唐联盟虽然一度出现过分裂,发生冲突,可是不久(在7世纪上叶)两国重新恢复正常,前后持续了长达二百年之久的友好睦邻关系,这种关系促进了两国之间的贸易往来以及文化和学术思想的交流。

二 中国佛教传入朝鲜的经过

中国佛教最早传入朝鲜三国分立时期的高句丽大概在第十七代君主小兽林王2年(372),当时前秦符坚曾派使者及僧顺道送去佛经和佛像,小兽林王也派使答谢。越二年东晋僧阿道又去高句丽,高句丽在首都辑安附近的丸都城建省门寺和伊弗兰寺供顺道、阿道居住。①晋孝武太元之末(396),“白足和尚”昙始赍经律数十部往辽东(今朝鲜地区)弘化,“显授三乘,立以归戒”,这是高句丽传闻佛法的开始②。平原王18年(576),大丞相王高德派遣沙门义渊入邺(北齐都城,今河南临彰县西)向定国寺和尚法上询问佛教的缘由③。宋末齐初时,高句丽僧道朗由辽东至江南,从昙庆学三论,在摄山嗣法于黄龙(今吉林地方)法度,学习华严等经义,天监11年(512)梁武帝遣僧正智寂、僧怀、惠令等10人诣摄山从僧朗学习三论、华严,梁武帝还根据僧朗的义解作章疏④。

佛教传入朝鲜半岛西南的百济稍晚于高句丽。枕流王元年(384)梵僧摩罗难陀由东晋到达百济的汉山城,受到百济王的热诚接待,翌年创佛寺于汉山,度僧十人⑤,这是百济国家佛教的开始,但在这以前,百济和晋有频繁的接触,佛教已通过高句丽传入百济,这从近年来在汉江畔纛岛出土的建武4年(338)溶铸的金铜佛坐像铭文可以证实。自此以后,佛教在百济日益兴盛,“僧尼寺塔甚多”⑥,在中朝交通的门户——泰安半岛的瑞山和唐津的西海岸建有泰安摩崖伽蓝、云山摩崖伽蓝、百济金刚佛伽蓝和修德寺等等。梁武帝大同7年(541),百济遣使赴梁求涅槃等经义并工匠画师⑦。另据日本佛教史传记载,最早去日本弘法的百济僧侣中也有很多去中国留学的。如钦明天皇15年(554)在日本最早宣教的沙门昙慧、道深都在中国学习过三论、成实等,受到鸠摩罗什思想的影响很深。

位于朝鲜半岛东南的新罗,一般认为佛教是在讷祗王时(417—418)由高句丽输入的。在南北朝时,新罗有不少僧人来我国求学、巡礼。据不完整统计,自6世纪中叶到7世纪末的150年间,到中国和印度求法的新罗高僧共21人,其中去印度的有9人,到中国的著名高僧有玄光、明观、无相、圆光、智明、安含、慈藏等等。梁武帝太清3年(549)遣使沈瑚并新罗学僧觉德送佛陀舍利至新罗,新罗真兴王奉迎于兴轮寺⑧。陈文帝于天嘉6年(565)又遣使刘思及留学僧明观至新罗送佛教经论2,700余卷⑨。新罗的经籍臻于完备,在陈灭隋兴后,新罗和隋唐的佛教关系尤为密切,我将在后一节中详加阐述。

三 隋唐时期新罗入华僧侣的活动和著译

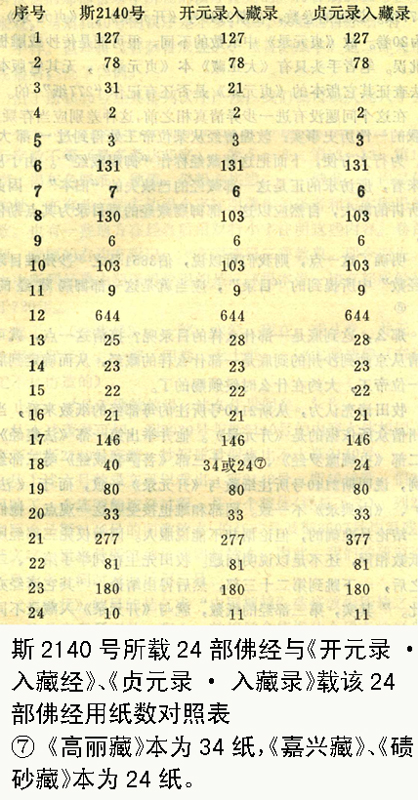

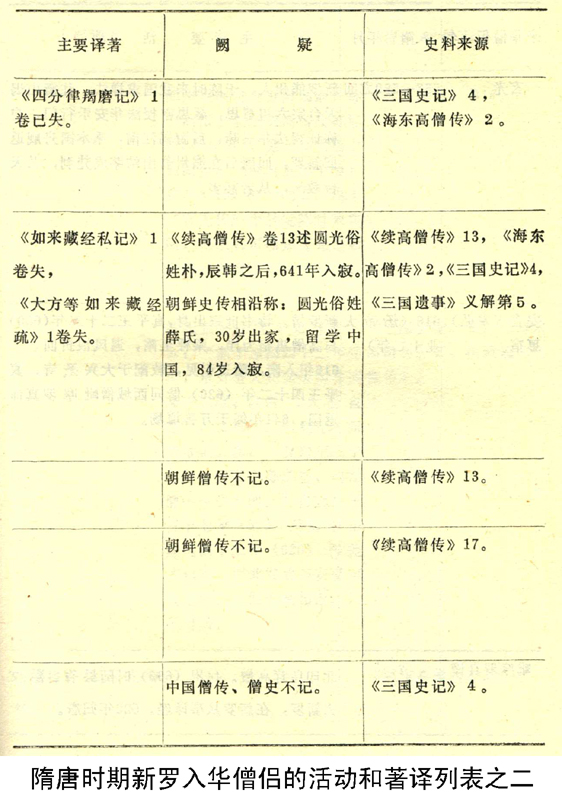

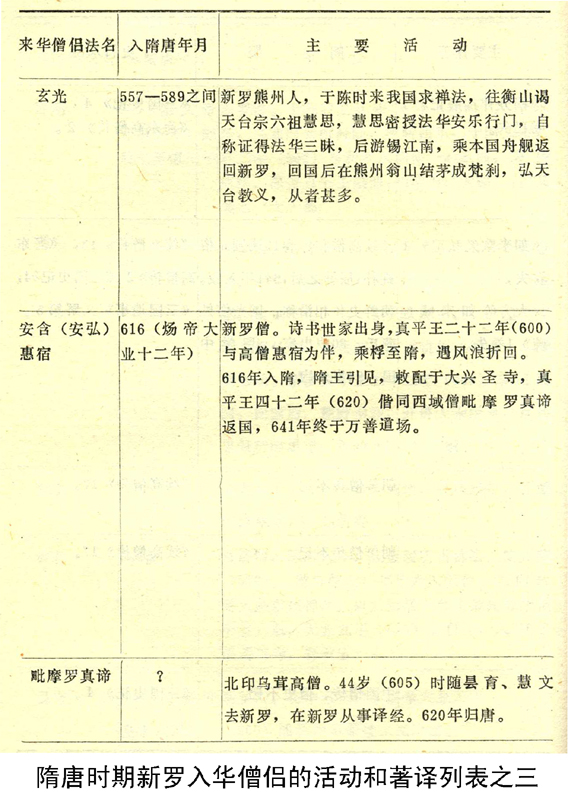

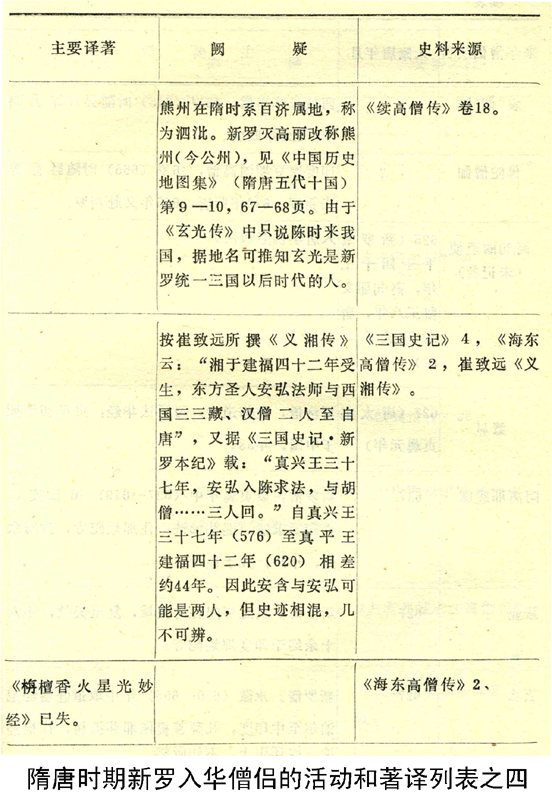

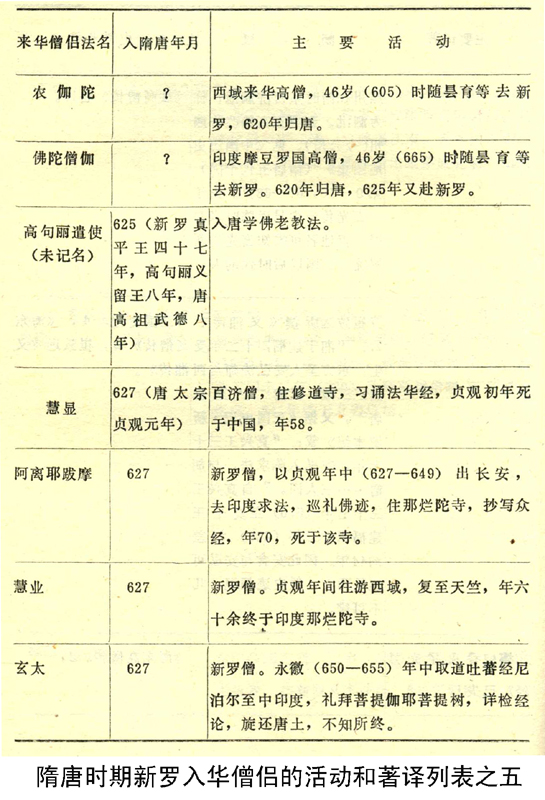

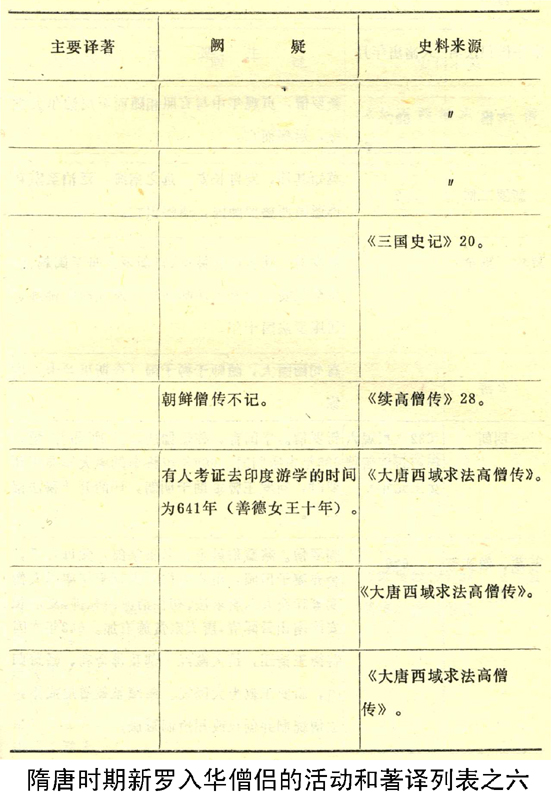

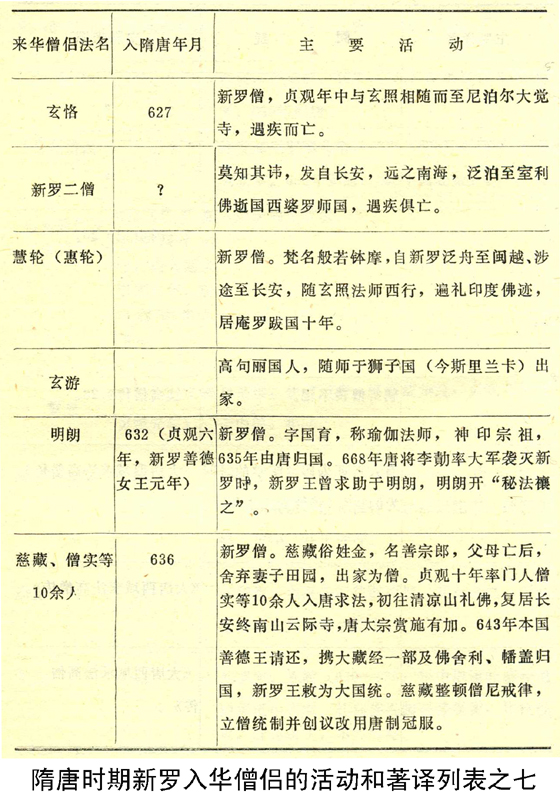

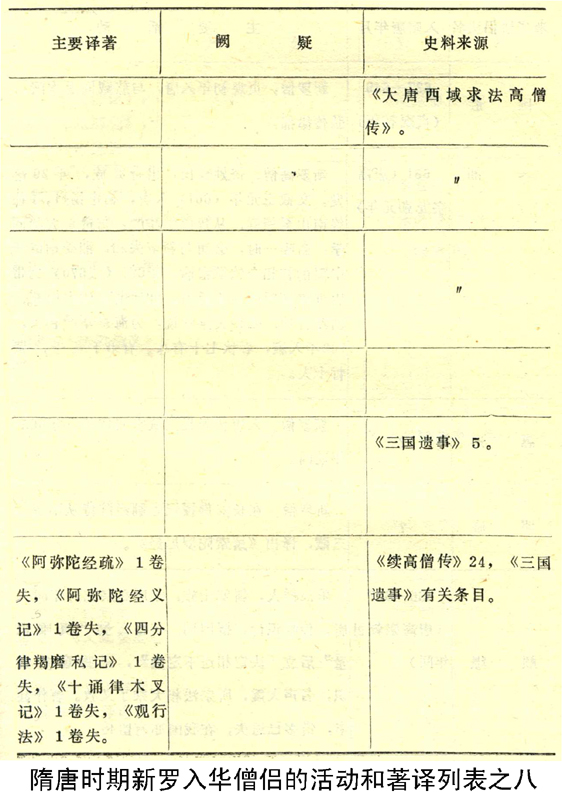

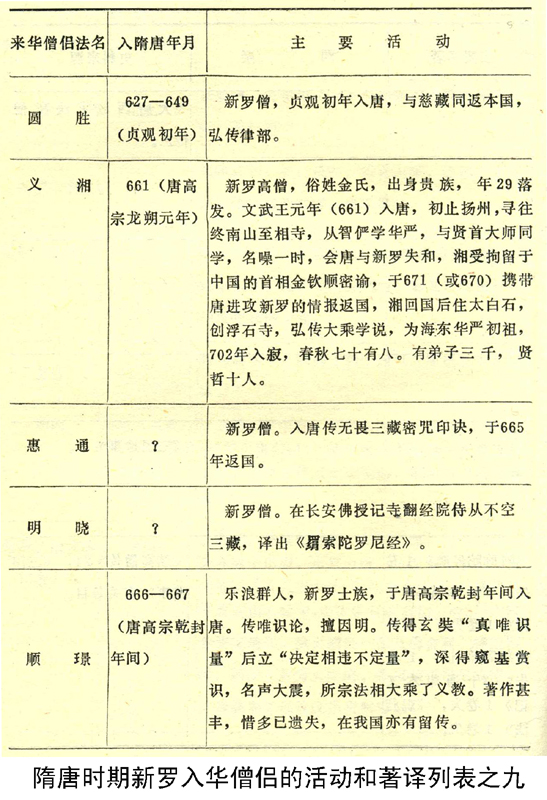

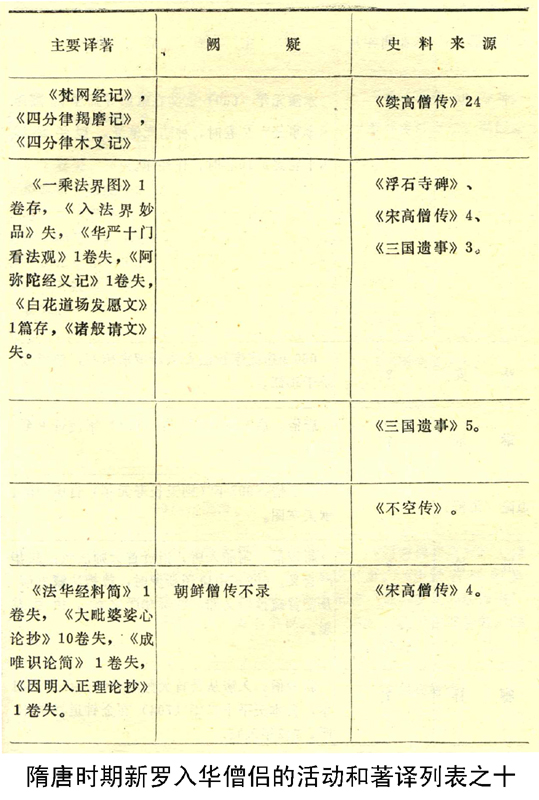

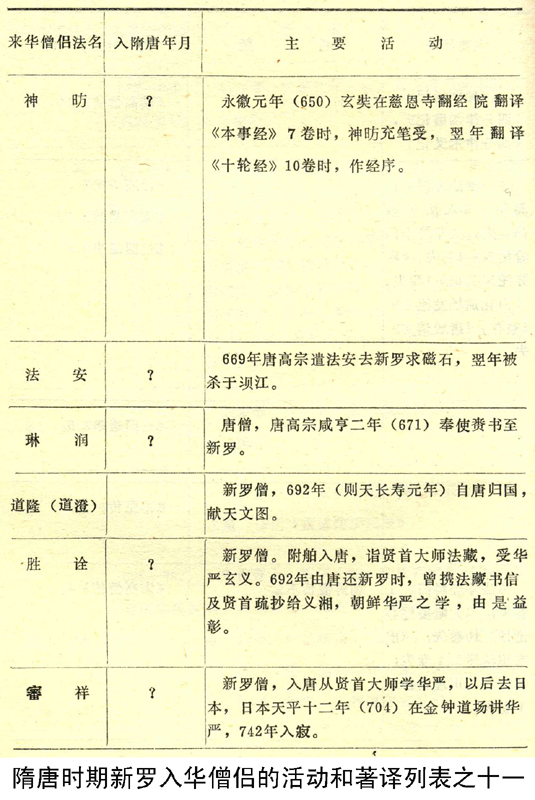

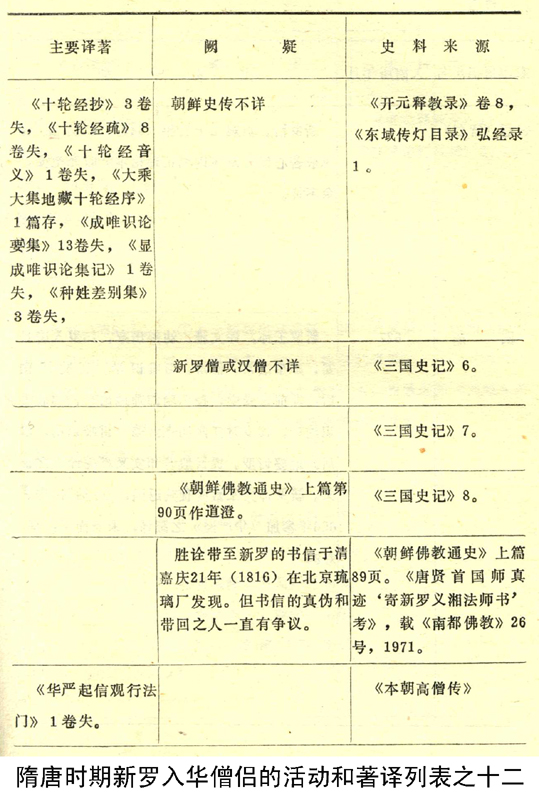

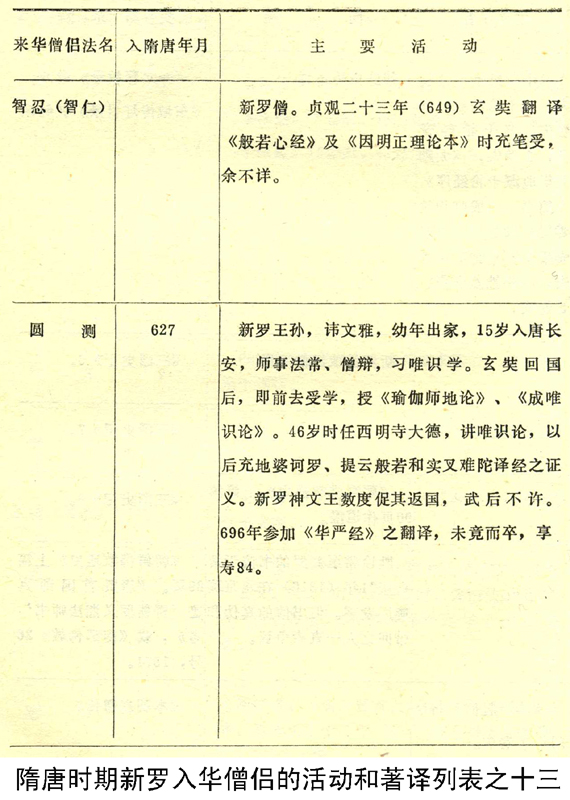

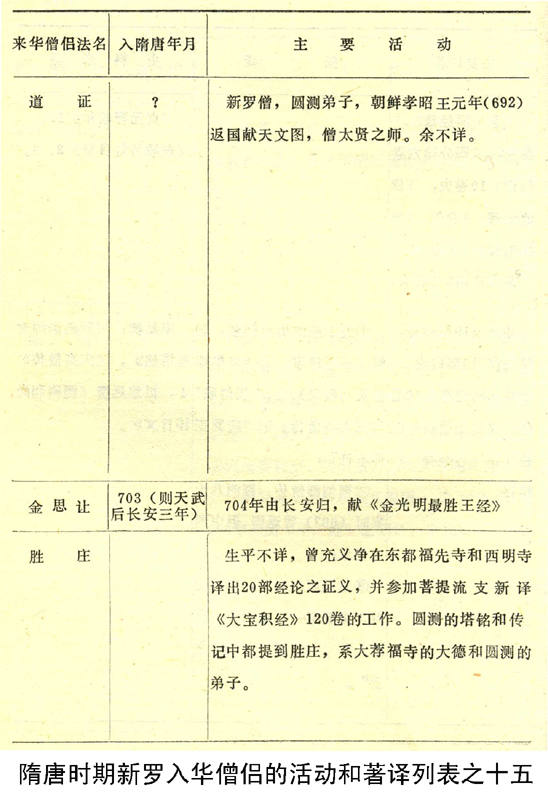

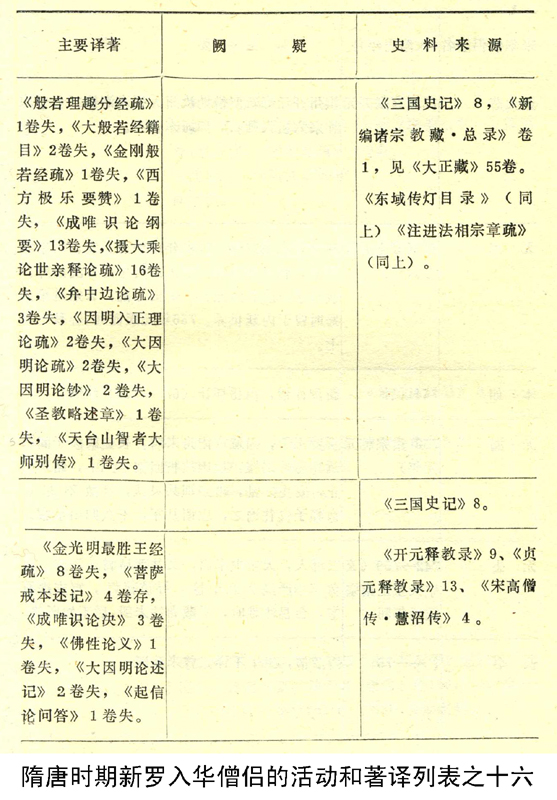

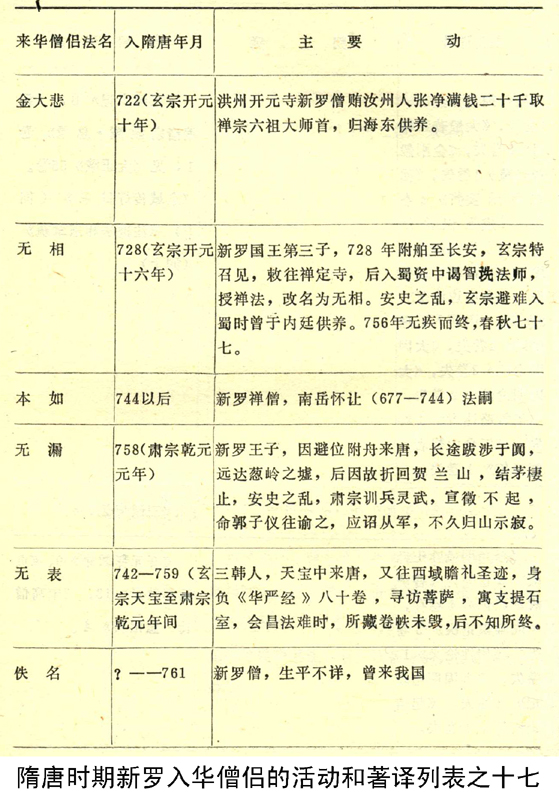

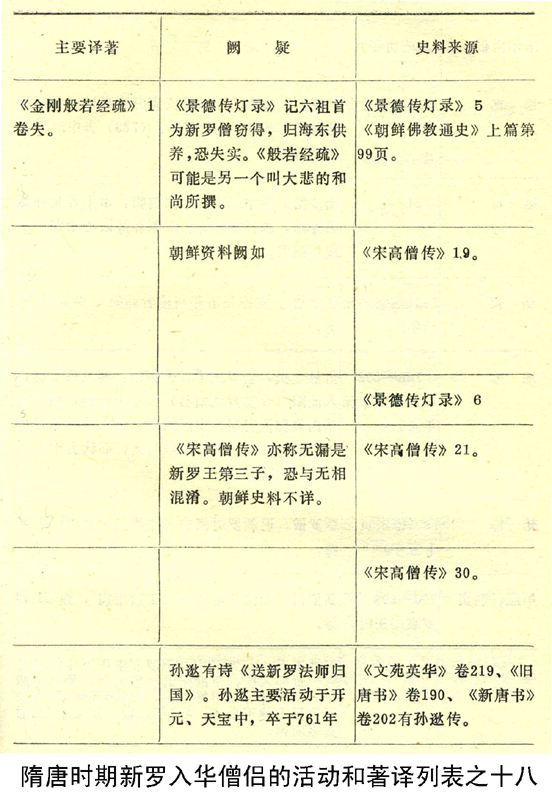

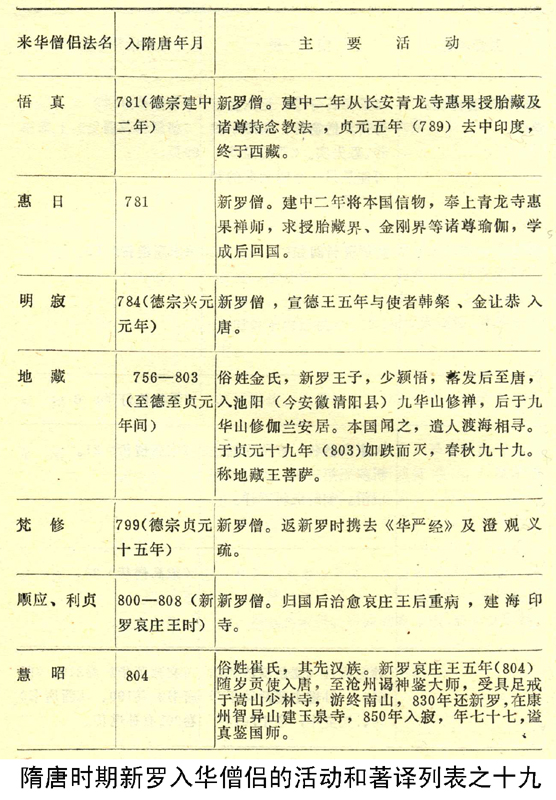

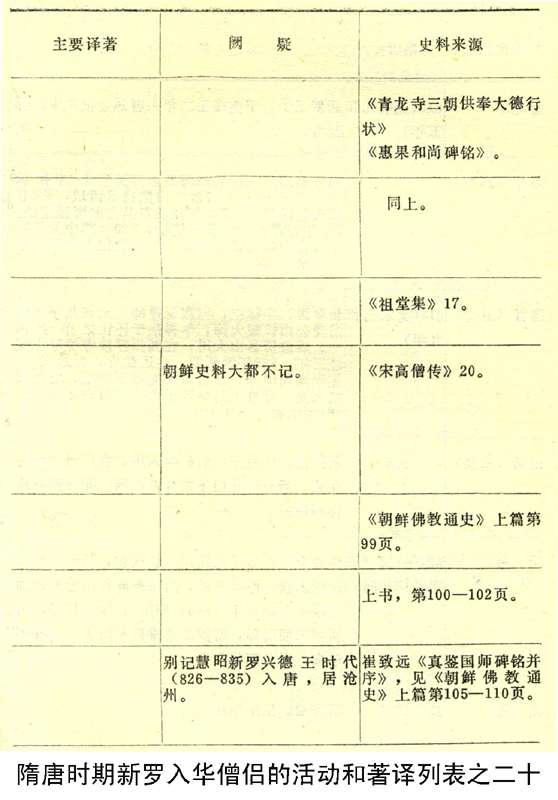

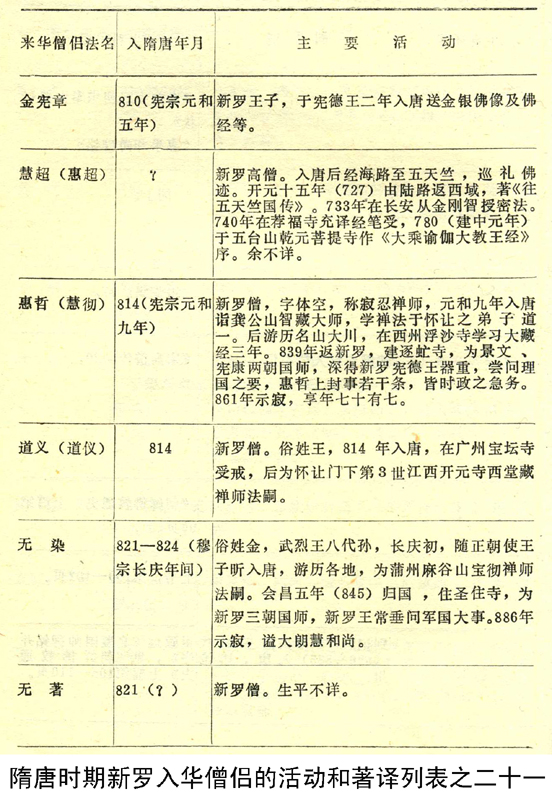

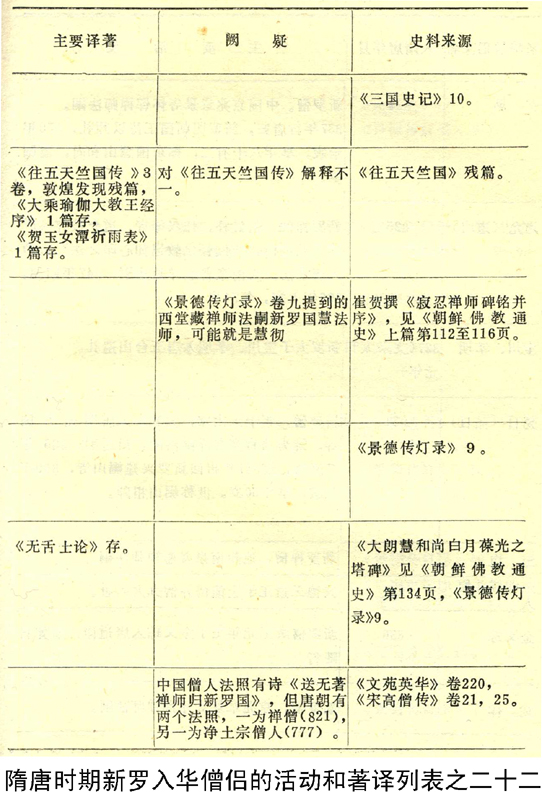

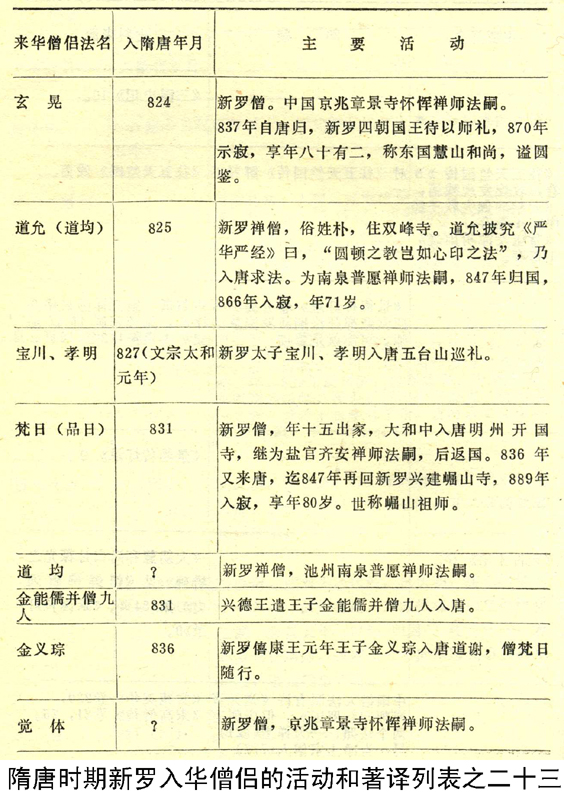

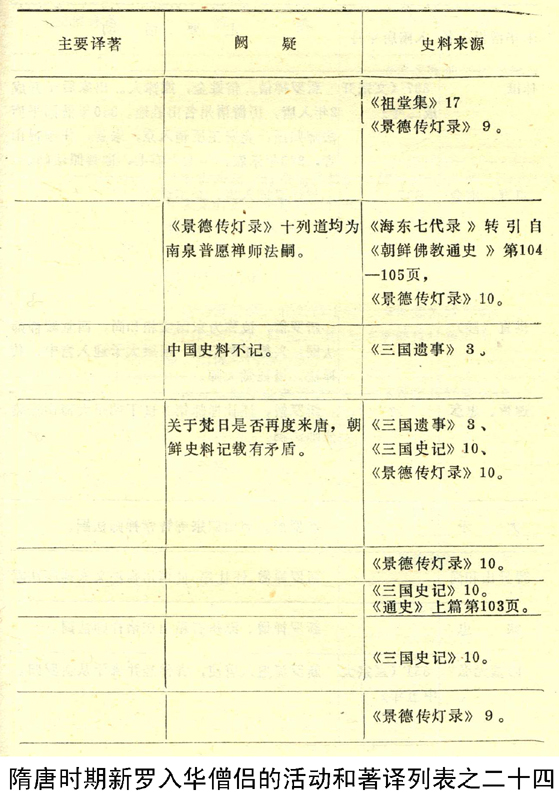

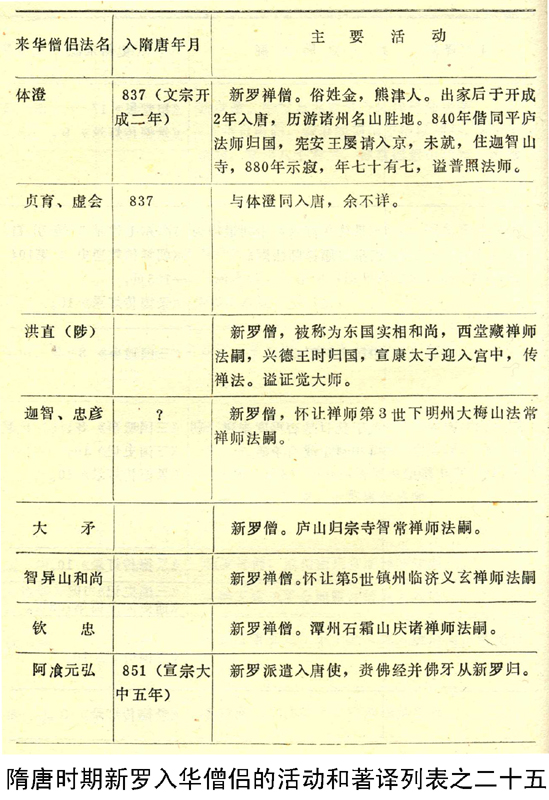

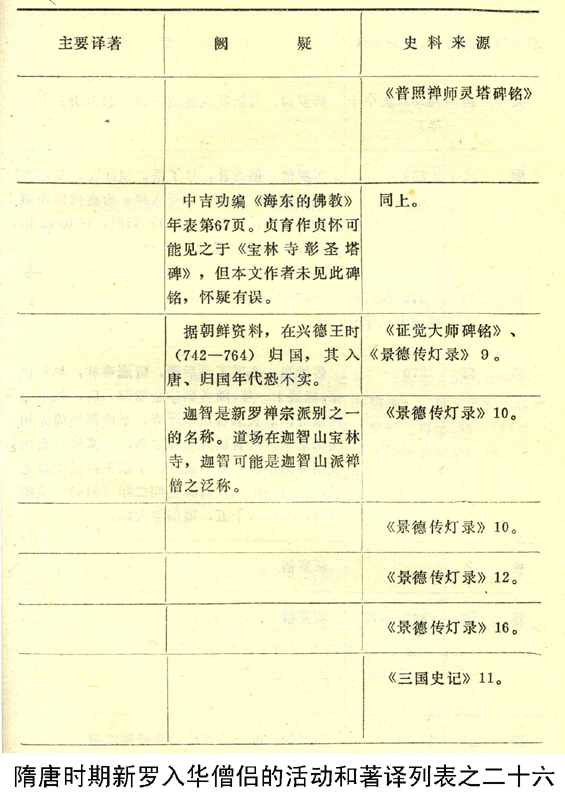

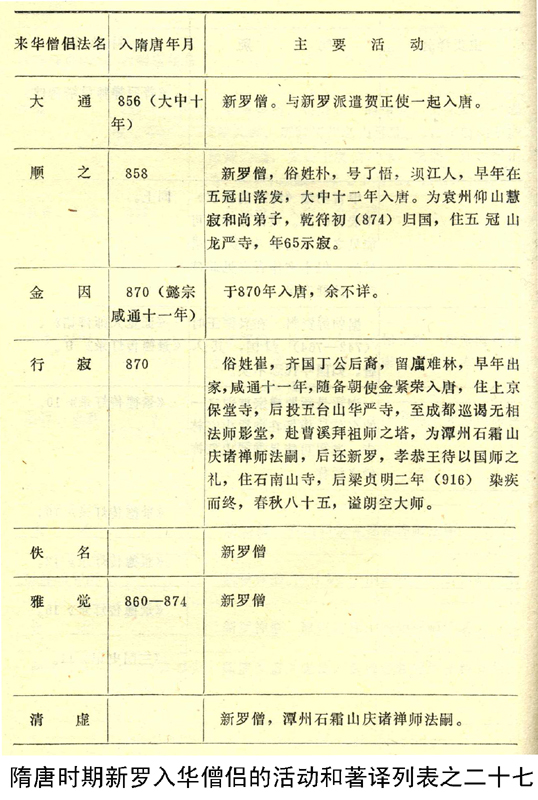

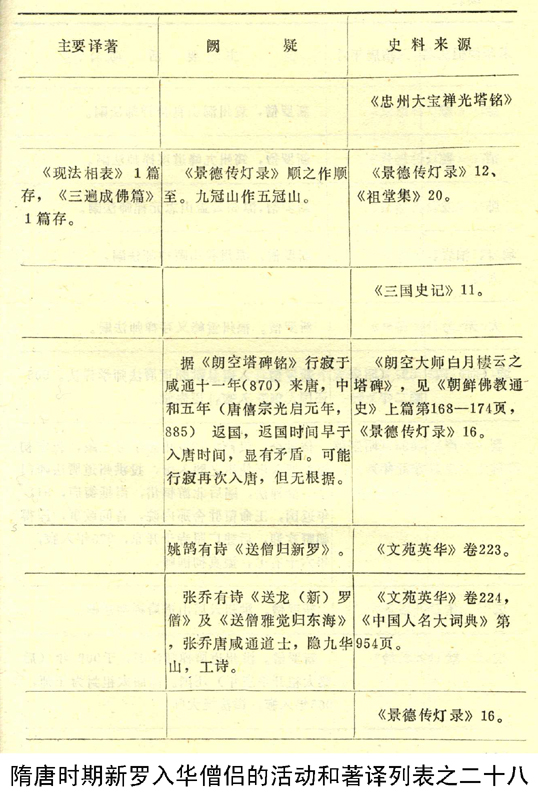

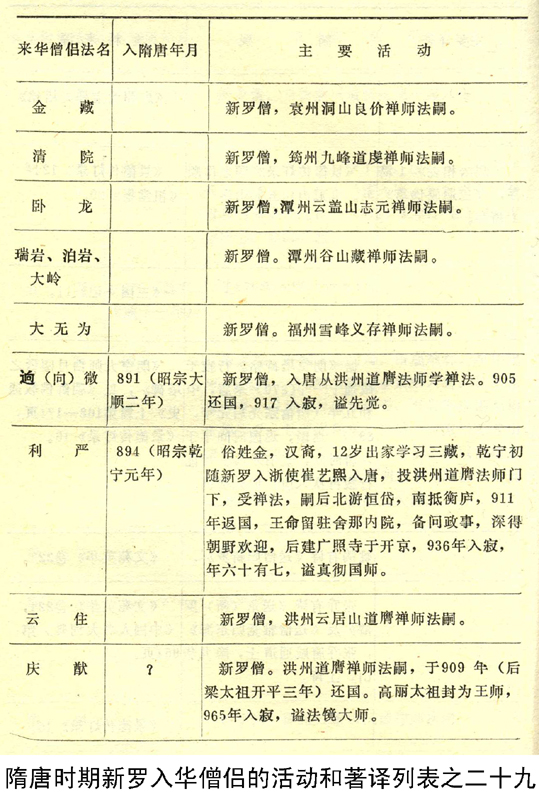

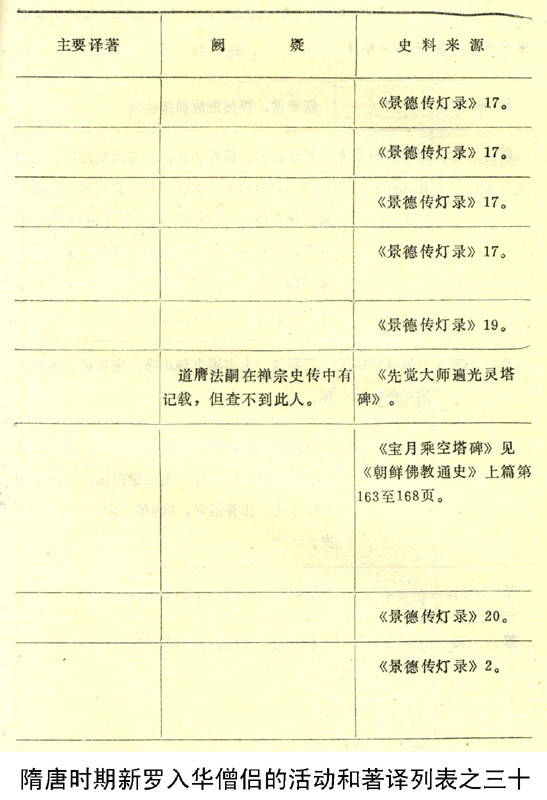

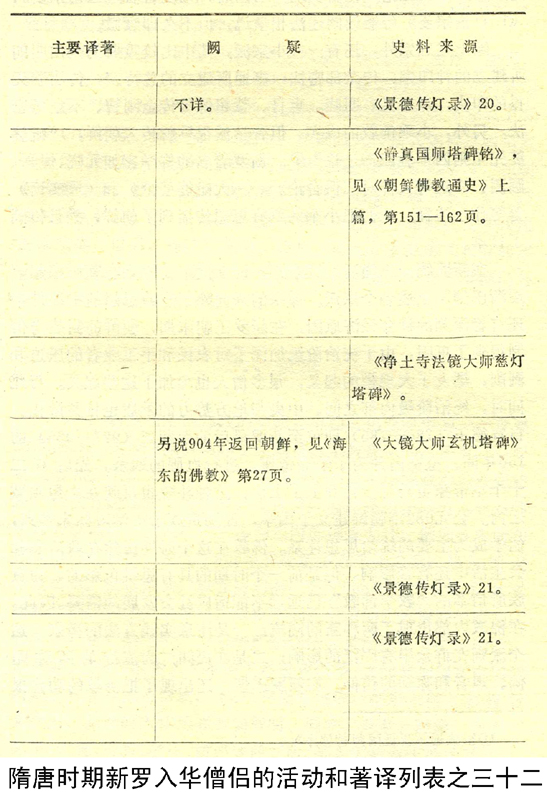

隋唐时期适值朝鲜新罗王朝统一三国时期,由于政治的统一、经济的发展和文化的繁荣,在新罗出现了空前未有的繁荣和安定局面。史家称这个时期为“圣代”。随着佛教的蓬勃发展,新罗陆续派出了不少僧侣来我国求法和巡礼。据朝鲜李能和所著《朝鲜佛教通史》的记录,自从6世纪前半期新罗正式信奉佛教以来,一直到10世纪初的380年左右期间,入华求法的新罗高僧共有64人,其中包括去印求法高僧10人。又据日本中吉功在其(1974年)新编的《海东的佛教》所附年表统计,自隋初(581)至唐末(907)的328年中,新罗来华的佛教僧侣共66人。但据本文作者多方搜集统计共得117人,其中未见朝鲜史笈的约有20余人。现将来华僧侣的法名、入隋唐年月、活动情况、著译和存疑的问题分别列表如下:

四、新罗的佛教宗派与隋唐佛教的关系

新罗在668年统一朝鲜半岛后,国势鼎盛,统治阶级出于政治的需要,一方面大力扶植儒教势力,另一方面又支持佛教、道教的发展,在新罗佛教的传播和学派、宗派的建立过程中,来华的佛教僧侣起过直接的、重要的宣传和组织作用。不少僧人在华期间曾参与玄奘、金刚智等等译经事业,甚至直接参加过我国宗派的组织活动。他们回国时携去大量的佛教经笈和文物,回国后有的继续从事佛教经论的宣传和研究,有的则直接开山授徒,建立宗派。经过一定时期的思想酝酿和组织准备工作,在朝鲜形成了具有民族特点的很多宗派和学派。朝鲜佛教宗派的形成和分立时期大概始自文武王(668)至第四十一代宪德王(805—826)的一四○余年之间。这个时期也是我国很多佛教宗派积极发展时期,彼此是相互呼应的。

当时中国传入新罗的佛教大致可以分为三种类型:(1)讲授、研习印度和我国佛教经论的所谓“教学”佛教;(2)宣传我国禅宗的禅法和密宗的咒法密诀的实践佛教;(3)在民间广为流行的阿弥陀佛、观音和弥勒信仰等等。

关于隋唐时期我国的佛教派别在目前学者中间有着不同的说法。但一般认为属于学派的有涅槃、地论、摄论、俱舍、毗昙、成实等;属于宗派的有禅、律、天台、华严、三论、慈恩、净土、密宗等等。以上这些派别除了地论、毗昙外,几乎都先后传入了朝鲜,虽则它们的影响各有所不同。朝鲜历来有“五教九山”之说。五教即涅槃、律宗、法性、华严、法相等五宗。九山指禅门九山,即实相山、迦智山、阇堀山、桐里山、圣住山、师子山、曦阳山、凤林山和须弥山。现将它们的情况简介如下:

(一)涅槃宗 主要依据《涅槃经》经义所建立的宗派。在新罗武烈王时期(654—660)由普德和尚开创。对《涅槃经》研究有成就的学者有元晓、义湘、憬兴、义寂、大贤等等。涅槃宗有八大伽兰,根本道场是景福寺。创始人普德和尚有无上、金趣等11高足。

(二)律宗 以律藏中的《四分律》为宗旨。善德女王时代(632—646)由慈藏创建于梁州通度寺,曾设坛施戒。慈藏于636年率弟子僧实等入唐,在终南山云际寺学南山律,回国后任大僧统,在芬皇寺开讲“菩萨戒本”,整顿和修订了朝鲜僧尼戒律。

(三)华严宗 以《华严经》为宗旨的宗派。在朝鲜分为二派:一为义湘所传我国华严宗思想体系的浮石宗;另一为元晓独自开创的海东宗。义湘于661年入唐,从华严二祖智俨学宗义,回国后以浮石寺为中心,宣传智俨、法藏的思想,创浮石宗。据说有弟子三千,湘门十德;元晓所建立的宗派称海东宗或芬皇宗,该宗以阐扬元晓的《华严经统》、《大乘起信论疏》为宗旨,以《十门和诤论》调和百家的争论,迄高丽王朝末叶时还很盛行。

(四)法相宗 亦称唯识宗,以阐扬瑜伽论和唯识论为宗旨。法相宗由真表律师(747)在金山寺创建,承玄奘——圆测——道证——憬兴——大贤的法统。圆测终身留在我国,传印度安慧一系的学说。其弟子道证作《摄大乘论世亲释论疏》进一步发挥其师的思想。以后憬兴作《成唯识论义记》、《瑜伽论疏》,顺憬作《成唯识论料简》等,为新罗法相宗奠定了理论基础。顺憬的著作还传入我国,受到我国佛学家的重视。

(五)法性宗 以弘扬《中论》、《百论》和《十二门论》为宗旨,阐述诸法实性之义。此派思想渊源很早,在佛教传入高句丽时,东晋僧阿道、顺道及高句丽僧昙始即传播“三论”的思想,但他们不是建宗的创始人。梁末隋初,高句丽的实法师和印法师大力弘扬三论。在新罗统一三国后,元晓曾著《三论宗要》、《广百论宗要》等继续阐述法相学说,但不久即衰微。

除上述五宗外,还有一些小宗派,其中比较重要的是由明朗所建立的神印宗,传杂部密法;惠通所建立的总持宗,传唐善无畏的印诀,以后又有明晓、惠日、慧超等等传金刚智、不空等密法。另外,小乘佛教的成实、俱舍学派很早就传入朝鲜,“毗婆娑先至则四郡驰四谛之论”⑩。新罗著名的佛学家如元晓、憬兴、圆测、净远等人都对《俱舍论》、《大毗婆娑论》和《成实论》等等作过注释。他们把小乘的空有思想传播到了朝鲜,并且传到了日本。

在新罗统一三国后一百余年,即9世纪初禅宗在朝鲜崛起,逐渐压倒了上述各个宗派。禅宗的兴起除了有着思想的根源外,还有着深刻的社会经济原因,在新罗王朝末期,朝鲜的封建身份制得到了巩固,由于统治阶级加深了对农民和手工业者的压迫和剥削,爆发了大规模的起义,很多僧人也参加了这些起义。与此同时,统治阶级内部之间、中央与地方势力的矛盾也日益激化。自宣德王(780—785)即位至新罗最后的敬师王(927—935)的150年间,皇室内部为了争夺帝座,进行血腥的残杀,先后有二十个皇帝象走马灯一样登上了王位,这种斗争也反映在思想领域之内。公元682年朝鲜建立了国学,鼓励贵族子弟学习儒家经典,儒学成为主要的统治思想体系。佛教在这个时期虽然在政治和社会生活中还有着影响,但是前一个时期的具有思辩色彩的、为贵族所信奉的“教学佛教”已远远不能适应社会发展的需要。因此,在佛教内部出现了两种新的潮流:一是注意实践方法的禅宗,这个派别在群众中有广泛的影响;二是在民间广为流行的阿弥陀佛、观音和弥勒的信仰。在新罗末期,还出现了把佛教的功德报应思想和道教的阴阳五行及地理风水学说相结合的“祈福佛教”,使佛教更趋向民间化、神秘化。

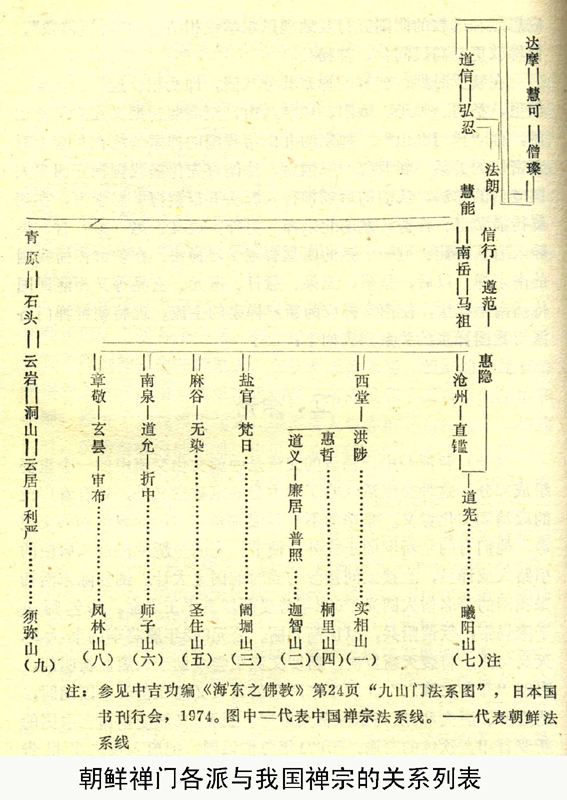

在新罗时期,朝鲜的禅宗共分八派,即实相、迦智、阇崛、桐里、圣住、师子、曦阳、凤林八山,至高丽初期又建立须弥山派,称“禅门九山”。禅宗的九山与我国的禅宗法统在思想上有着密切的关系。新罗统一三国后,法朗首先传播我国禅宗四祖大医道信的禅法,法朗的后嗣神行入唐从五祖黄梅弘忍学习,在朝鲜传播弘忍、神秀一系的北宗禅。另外,道义、惠(慧)哲、洪陟入唐从怀让、道一一系的西堂智藏学习禅法,在朝鲜传播我国的南宗禅。以后,慧昭、无染、慧日、道元、玄晃等又相继回国传播南宗禅法,使南宗禅成为新罗禅宗的主流。现将朝鲜禅门各派与我国禅宗的关系列表如下:

五、余论

(一)新罗与中国佛教的交流是中朝文化交流中的一个重要组成部分,这种交流活动除了它本身的宗教意义外,还有着广泛的政治和文化意义。来华的不少僧侣都负有本国的政治和外交使命,他们有的是新罗的正式外交使节;有的是新罗派遣入唐使的引路人或译员,直接或间接参与当时的国家大计。例如陈末隋初来我国的著名僧人圆光于608年曾受新罗真平王之命,修乞师表于隋炀帝,欲请隋兵,以征高句丽。公元668年唐将李勣率大军灭高句丽,将袭灭新罗时,新罗文武王尝求助于入唐高僧明朗,明朗“开秘法禳之”。海东华严宗创始人义湘在留学中国期间,适逢罗、唐失和,唐高宗准备大举进攻新罗。义湘受拘留在中国的新罗首相金钦纯的密谕,于671年急忙返国,把唐入侵之事报告文武王。隋唐时入华的高僧如智明、圆光、慈藏、慧昭、惠哲、无染、玄晃、行寂、兢让、丽严等回国后,都受到新罗王的优渥礼待,委以重任,封为“大大德”、“大国统”、“僧统”、“国师”等等。他们有的公开参与管理国家事务,有的虽然息隐山林,但仍预闻政事。如惠哲为景文、宪康二朝国师。宪德王问“理国之要。惠哲上封事若干条,皆时政之急务”。无染虽然“山装鸟游,影缀岩溪”,但仍“垂益国之问”,“贡兴利益除害策”。圆光返国后,大讲《仁王护国般若经》,宣传忠君爱国的思想。总之,新罗对佛教的控制比隋唐王朝更为严密,很多来华僧人大都充当着政治角色。

(二)随着佛教在新罗的传播,佛教的哲学、逻辑学、文学、音乐、绘画、建筑艺术、雕塑都输入朝鲜,有力地促进了朝鲜学术思想和文化生活的发展,反过来也给予我国一定影响。据朝鲜东国大学佛教文化研究所在《韩国佛书解题辞典》一书中的统计,在三国和新罗时期,朝鲜著名的佛教作家有47人,共撰著377种,约1323卷,其中在中国和日本闻名的有圆测、元晓、义湘、憬兴、慧超、大贤和崔致远等等。例如元晓的“海东疏”发展了华严宗的思想,受到中国华严宗中兴祖师澄观的推重,澄观据之作《后译华严经疏》。顺璟来唐,直接从玄奘学习因明,传得玄奘“真唯识量”,复立“决定相违不定量”。窥基闻而感叹说:“新罗顺璟法师者,声震唐蕃,学包大小……海外时称独步,于此量作决定相违”(11)。由于在新罗时期积累了大量史料,奠定了佛教学术研究的基础,因而在高丽王朝时(1237—1251)编纂出了举世瞩目、规模宏大的《高丽大藏经》。

在统一的新罗时期,朝鲜建筑了不少著名的寺院,雕塑了无数的佛象,铸造了很多著名的铜钟、铁塔和工艺品,以“新罗三宝”(皇龙寺高325尺的九层塔、丈六的释迦佛像和长十围、镌銙六十二的玉带)闻名于世。新罗寺院的建筑和佛教文物,大致可以看出我国六朝的遗风和隋唐的形制,例如在682年创建的感恩寺四天王像酷似我国龙门石窟奉天寺洞的四天王像。弥勒谷菩提寺的石佛坐像的佛容与饰物与我江南的极相类似。据说安置在众生寺和柏粟寺的佛像是从唐朝派去的“中国神匠”所塑造的。新罗后来形成的、具有独特风格的佛教文物和工艺品常常传到中国,受到中国朝野的赞赏。例如在8世纪中期,景德王赠送唐朝皇帝用沈檀木雕刻的“万佛山”,唐代宗看后感动地说:“新罗之巧,天造非功也。”新罗的冠服,是在入唐高僧慈藏的建议下,仿唐制改革的。茶叶是入唐的华严、天台禅师带回的,以后饮茶的习惯在寺院和民间广为流行。

(三)在解放以前我国和日本出版的朝鲜佛教史籍中常常有人认为,新罗的佛教宗派是我国隋唐佛教宗派的“延长”或“移殖”,这种说法是与历史事实不符的。新罗的佛教无疑地曾受到中国的影响,但它是在朝鲜的历史条件下,适应朝鲜的社会斗争的需要而产生的,因之有着独自的传统和特质。例如陈末隋初来我国求法的高僧圆光回国后大事宣传佛教的“三归五戒”。他把佛教的世俗五戒解释为:“一曰事君以忠;二曰事亲以孝;三曰交友有信;四曰临战无退;五曰杀生有择”,圆光这种解释是和中国、印度佛教一贯主张的“不杀”、“无害”精神相对立的,这明显地是要为新罗诸王统一高句丽和百济的军事行动辩护,为国民树立一个道德伦理的标准。又如被称为“八宗之祖”的元晓,在其所撰的大量注释中充分表露了朝鲜佛教的特点。他提倡“归一心源说”,力图调和“百家之异诤”,从和诤论的立场出发,不单对朝鲜的宗派和学说,而且也对中国的进行了科判,讥笑我国天台智顗的“五时八教”是“以螺酌海,用管窥天”,而元晓的佛学思想也受到中国华严宗正统派的批判,静法苑公把他的疏解视作“毒树生庭,不可不伐”,进行了一系列“砍伐”工作,但是元晓对现实问题所作的宗教解释,他的超越一切的论证方式,相对的认识理论,会通圆融的立场,象征主义的仪式,对后世朝鲜佛教的发展一直有着极为重要的影响。

①《三国史记》卷18,但《海东高僧传》卷1称:顺道来后四年,僧阿道至自魏。《三国遗事》又说:越四年甲戌,阿道来自晋。

②《高僧传》卷10。

③《续高僧传》卷8。

④《高僧传》卷8。

⑤《三国史记》24。

⑥《周书》卷49。

⑦《梁书》卷54;《三国史记》卷26。

⑧《三国史记》4、《海东高僧传》2。

⑨《三国史记》4。

⑩崔致远《智证国师碑铭序》。

![]()