一、无相忏悔的内容

敦博本《壇经》「无相忏悔」的内容如下:

今既发四弘顾誓讫,与善知识授无相忏悔,灭三世罪障。大师言:善知识,前念、後念及今念,念念不被愚迷染,从前恶行一时除,自性若除即是忏。前念、後念及今念,念念不被愚痴染,除却从前矫诳心,永断名为自性忏。前念、後念及今念,念念不被疽疾染,除却从前嫉妒心,自性若除即是忏。已上三唱。

善知识。何名「忏悔」?忏者,终身不作;悔者,知於前非。恶业恒不离心,诸佛前口说无益。我此法门中,永断不作名为「忏悔」。2

由这段文字看,惠能是权以摩诃般若波罗蜜当成最尊最上第一的无相思维进行无相忏悔的发露,此中可分「忏悔目的」、「忏悔功夫」、「忏悔项目」及「忏悔定义」四点内容分述之:

其一,忏悔目的:由上引「与善知识授无相忏悔,灭三世罪障」一句视之,惠能的无相忏侮是在灭除过去、现在、未来三世中随报身而有的一切罪障,灭罪之後,方能让自性回复清净;由於是让自性回复清净,故又自云此种无相忏悔为「自性忏」。灭除罪障,是忏悔思想的基本目的之一,无相忏悔自不能例外,然无相忏悔所重者不仅仅是「三世罪障」而已,它是将染著而覆障於「自性清净心」中的罪业,以超越三界的自觉圣智除灭彼等罪障为最终目的,故称之为「自性忏」。至於过去、现在、未来的「三世罪障」,指涉了时间上无限长久诸恶业的宿世殃业之可能性,对象上亦指涉了无明缘起所产生的无量无边罪障。无限长久与无量无边的罪障,是修行者一切烦恼痛苦的根本源头,而惠能悉以摩诃般若波罗蜜的无相思维随扫随除,彻底以灭除它的。

其二,忏悔功夫:由前、後连续类疊三次的「前念、後念及今念,念念不被……」文字视之,惠能强调了忏悔者应该将忏悔的心力用在刹那缘起的当下念头上,这种刹那缘起的当下一念,是前念、後念及今念的续续不绝的念念,此种「念念」,於人之影响甚大:不迷之,则妄识不生;懈怠迷惘,则心狂性乱。这样的功夫,仍是摩诃般若波罗蜜无相思维的活用,在忏悔灭罪思想上显得极为奇特,本书将在後文的第四小节「念念不迷」中详加阐述。

其三,忏悔项目:即经文中的「愚迷」、「愚痴」、「妒疾」三种。此三种实即身、语、意三业与贪、瞋、痴三毒所引发的「烦恼障」、「业障」、「果报障」三障。这三业、三毒、三障,广义言之,即泛指无始以来所造的一切恶业与罪垢,故云:「三毒即是地狱,愚痴即是畜生」、「三毒若除,地狱一时消灭」3;狭义言之,即指六根诸罪业的细细条陈。若从灭除「一切恶业与罪垢」言之,亦与大乘忏悔思想的内涵相仿,然惠能亦有特殊之处,即:这些恶业与罪垢在诸忏悔经典中皆有详细之铺陈,若细数陈说,便易因繁多杂冗而流於形式表象,故惠能不就经典上所载之条条内容言之,而以「愚迷」、「愚痴」、「妒疾」三词代之,这样一来,惠能除了有约摄一切恶业与罪障之用意外,尚有强调修行者针对一己当下愚迷情绪的适当处理方式,从而导向顿悟见性之意。

其四,忏悔定义:「忏者,终身不作;悔者,知於前非。恶业恒不离心,诸佛前口说无益。我此法门中,永断不作名为忏悔」一段,乃惠能对「忏」、「悔」与「忏悔」所下之定义。这是惠能极为特殊之解法,所谓「终身不作」者,乃从有限之人生岁月为度,期勉自己在禅修过程中能终身不复犯过失,亦即让自己的如来藏自性清净心终身朗亮自在,无覆无障也。所谓「知於前非」者,强调了修行者之所以忏悔,必须令自己的本心达到一定的状态——即对於其往昔所造诸缘起恶业及其负面作用力必定要有确实的认识与了解。所谓「恶业恒不离心,诸佛前口说无益」者,强调了往昔所造诸缘起恶业与清净本心之密切关系,而此一密切关系,是不待於诸佛如来的降福加被、忏法仪节中忏悔者的口说发露,或者期求诸佛如来的外在力量的灭罪除障,而是在於忏悔者依於「於相离相,於空离空」的般若空慧无相思想,以一己本心之当下决断与定慧不二见性禅法之力行实践。能够「只见己过,不见世非」,当下进行「发露—忏罪—灭罪」的实践,令自己永断业障、不复造作者,即是忏悔之本义。这样的忏悔定义,与天台宗智顗(538~579)的「忏,名忏谢三宝,及一切众生;悔,名惭愧,改过哀求」4并不相类。後来,宗宝本《壇经》的「忏悔品」一节,将忏悔的定义改为「忏者,忏其前愆」、「悔者,悔其後过」,5虽可作为禅者忏悔灭罪之参考,实与惠能所谓的「终身不作」、「知於前非」的本义不同。

惠能所说的「终身不作」,是禅者在任何时空的缘起罪业都能「只见己过,不见世非」,在当下「发露—忏罪—灭罪」之後,终身不复再犯,亦即是自知自觉的自忏自净,依於如来藏自性清净心忏罪之可能,忏净後则戒体不失,由戒体清净不失故不复造作业障;所谓「知於前非」者,是忏者仍必须清楚明白的认识到往昔覆障自己自性清净心的罪业,亦即是甚深缘起与因果业报的正确认识与实践。惠能并不执著在一般礼忏法中的礼拜三宝与一切众生,亦不必如天台智顗般以惭愧及改过哀求去求他力護持,亦不是如华严一心法界般之无尽无边之缘起,而是强调了忏者自身所本具的能力、权利、责任与义务,自立自强,自我负责。宗宝本把「前愆」移在前头作为「忏」义,把「後过」移到後面为「悔」义,这已渐渐失去惠能独立自主、自我担当、自觉自救之忏悔意(详文後之比较)。

二、无相忏悔的仪节

惠能以摩诃般若波罗蜜当成最尊最上第一的无相忏悔之仪节,可分狭义之忏悔仪节与广义之忏悔仪节二种说之。

狭义之忏悔仪节,即於「前念、後念及(今念),念念不被疽疾染,除却从前疾妒心,自性若除即是忏」的後面,记录者加注了细小的「已上三唱」四字。6在此之前,惠能在传授众人「自归依三身佛」及「发四弘大愿」时,《壇经》亦加注有细小的「已上三唱」四字。7由此资料视之,惠能当时是带领著与会人士共同唱诵了三次的「自归依三身佛」、「发四弘大愿」与「无相忏悔」之仪节。亦即,惠能的无相忏悔依然是遵循著当时佛教通行的礼忏仪节在进行的,茲简单的表示如下:

不过,由於我们今天所看到的《壇经》是敦煌的本子,而敦煌是北宗禅的传教区域,故惠能带领著与会人士共同唱诵了三次的「自归依三身佛」、「发四弘大愿」与「无相忏悔」之仪节,到底是在南方韶州说法时原本就有的仪节,还是後来流传到敦煌後由北宗禅人所添加上去的?今已不得而知。但从敦煌本《导凡趣圣悟解脱宗修心要论》(又名「修心要论」,「最上乘论」)、《金刚五礼》、《大乘五方便》、《大乘无生方便》、《观心论》、《大通和尚七礼文》等观之,8弘忍的金刚无相忏悔,当对十大弟子影响甚大。惠能为十大弟子之一,自然受其影响,但其忏悔内容与表现方式,明显的都与弘忍、神秀系统等不同。至於当时在进行礼忏仪节时是否使用梵呗?是否有礼拜诸佛?依目前之资料视之,无从得知。因此,我们如果要了解无相忏悔得仪节,实不能局限在这三处的「已上三唱」的礼仪节上,而应从广义的角度言之为当。

若依广义之忏悔仪节而言,无相忏悔须与整个施戒壇法之历程相互联结,方能得其全貌。据《壇经》载,惠能是在韶州刺史韦据等人的邀请下,前往广州大梵寺演讲《最上大乘摩诃般若波罗蜜经》法,当时与会人士,有「僧尼、道俗一万余人,韶州刺史韦据及诸官僚三十余人,儒士三十余人」,9显见惠能当时的登壇说法,几乎是受到韶州地区上上下下各阶层的人士,包含官员、僧尼、儒士、道俗等人欢欣受持的大法会,其规模之盛大与法会之庄严,对南方禅宗而言可说是盛况空前的。整个施戒法会既是一场盛大又庄严的登壇施戒法会,会後又被尊称为「经」,有计划的欲以之为典范传承後代薪火,则他所说的无相忏悔自不仅是三次的唱诵即可涵盖之。亦即,我们在看《壇经》的「无相忏悔」之时,应付从整体的「最上大乘摩诃般若波罗蜜经法会」的全程演讲内容来加以观察,方不致於以偏概全。

所谓整体的「最上大乘摩诃般若波罗蜜经法会」的全程演讲内容,笔者认为可以用:「净心念摩诃般若波罗蜜法」→「无相偈」→「说一行三昧」」→「说三无法」→「说坐禅法」→「自归依三身佛」(无相戒)→「发四弘誓愿」→「无相忏悔」→「无相三归依戒」(归依三宝)→「说摩诃般若波罗法」→「灭罪颂」→「无相颂」10等十二个忏悔仪程涵括之。北宗神秀的《大乘无生方便》亦在忏悔的开头提出「发四弘誓愿」→「请佛」→「三归依」之次第功夫,但开展无生忏悔後,随即进入「各令结跏趺坐」的禅观历程上,这与惠能从「净心念摩诃般若波罗蜜法」→「无相偈」→「说一行三昧」」→「说三无法」→「说坐禅法」等进程有著明显的差异——惠能重视的是现前如来藏自性清净心的活泼观照,神秀侧重的是依於菩萨戒的「看心若净,名净心地。莫卷缩身心,舒展身心。放旷远看,平等尽虚空看」。11

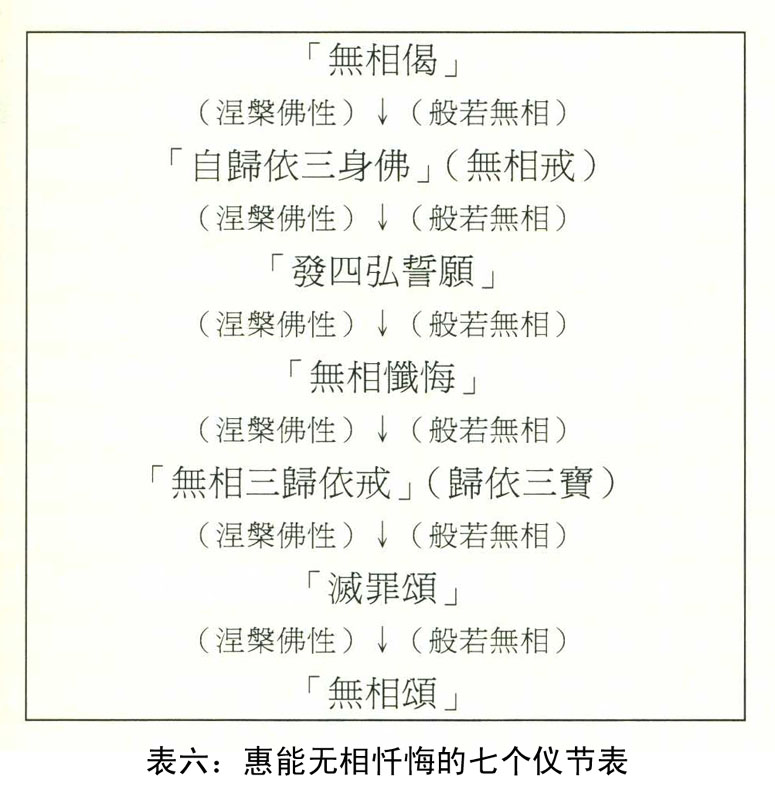

从顿教法的侧面义涵言之,任何人若以般若无相的智慧,契应於原本清净的涅槃佛性,透过这十二个过程的认识→理解→唱诵→身心→如→精进→不懈,即为一个全面而完整的无相忏悔之仪节了。如果有人认为这「十二个进程」过於笼统,不能代表无相忏悔的仪程,至少亦涵盖著:「无相偈」→「自归依三身佛」(无相戒)→「发四弘大愿」→「无相忏悔」→「无相三归依戒」(归依三宝)→「灭罪颂」→「无相颂」等七个次第忏悔过程。七个仪式续续前进,既包括了三处的「已上三唱」的仪节,亦涵摄了惠能的讲经说法与授戒过程,这是全部涵摄了般若无相的忏悔仪节。12茲表示如下:(见下页)

不过,这样的无相忏悔仪节,旨在呈现出如来藏自性清净心的发用,它与《梁录》中的「至心忏悔」→「至心劝请」→「至心随喜」→「至心迴向」→「至心发愿」那基本的礼忏五法不尽相同,13与《梁皇忏》的「归依三宝」→「断疑」→「忏悔」→「发菩提心」→「发愿」→「发迴向心」→「显果报」等忏仪亦不相同。14笔者全面检视惠能的演说内容,发现「无相忏悔」一节若没有与「无相般若」、「无相偈」、「自归依三身佛」(无相戒)、「发四弘大愿」、「无相三归依戒」(归依三宝)、「灭罪颂」、「无相颂」与「净心念《大乘摩诃般若波罗密经》」等融摄为一,是难以体现出其中所欲显发的思想义蕴的。加以,惠能的讲经壇法中,几乎是以般若「无相」及涅槃「佛性」统摄了「无相偈」、「无相忏悔」、「自归依三身佛」(无相戒)、「无相三归依戒」(归依三宝)、「灭罪颂」、「无相颂」等禅要,这明显都与隋、唐盛行的忏法之仪轨不同。

如果将《壇经》全部禅语与「无相偈」、「无相忏悔」、「自归依三身佛」(无相戒)、「无相三归依戒」(归依三宝)、「灭罪颂」、「无相颂」等统合联贯,则可见如下忏悔义蕴。

三、无相忏悔的思想义蕴

(一)神秀与惠能的无相禅观

据现存资料显示,北宗神秀的禅法虽然一样强调「一切相,总不得取」、「虚空无一物,清净无有相,常令不间断,从此永离障」之无相思想,15但神秀之禅法是偏向於「观心」、「看净」的清净禅,与惠能所强调的般若无相精神不类。16

惠能之禅法,其实系综合容受了《楞伽》的「自觉圣智境」、《起信论》的「真如体无有可遣」、《维摩诘经》的不二无相、《金刚经》的无相空智、无所住之思想、《大涅槃经》的「众生皆有佛性」17、达摩「报怨行」之凝住壁观忏悔以及道信、傅大士、法融、弘忍之般若无相精神而直接践行在日常禅修上的,这从「无相偈」可以明之:

菩提本无树,明境亦无台,佛性常清净,何处有尘埃?18

此偈又作「身是菩提树,心为明镜台,明镜本清净,何处惹尘埃?」从「佛性常清净」与「明镜本清净」悉可见惠能尚承继著达摩以降的如来藏清净心之思维脉络,「菩提」、「明镜」皆指实相无相的如来藏自性清净心,亦即是活用了华严所说的「心、佛、众生,三无差别」的清净佛性,契接於一切众生本有的佛性,落实於当下见性的缠法中。既然一切众生本具自觉圣智的如来藏自性清净心,则何必在原本清净的心性中另外建立出一棵「树」、一座「台」的烦恼尘埃?故曰「本无树」、「亦无台」、「何处有尘埃」。因为一切众生本具有自觉圣智境的佛性,只要落实於日常禅修上,无住其心,便是般若无相之禅修,故凡有形、有相、可析、可理之各种语言、文字、符号、声音、仪节等悉不必另外设立,「本性自有般若之智」,只要用智慧去观照,自可「心开悟解」,体悟自性是佛。19惠能认为,神秀的「看心看净,却是障道因缘」,「净无形相,却立净相,言是功夫。作此见者,障自本性,却被净缚。」20亦即,惠能之「无相偈」,是继承弘忍的金刚般若空智下的创造性身心实践,它「乘法直言,不用文字」,21「不须澄心」,22自然化行於日常禅修生活中,故直接消解了神秀的「是菩提树」、「如明境台」、「时时勤拂拭」的渐悟式清净禅法。

惠能主张般若无相,再由无相空智所进行的无相忏悔来进行无相戒的施戒壇法,以般若无相的空智戒行来修道,其实即是超越於「顿」、「渐」之上的自觉圣智境之实践,以此而诠显其「识自本心,是见本性,悟即原无差别,不悟即长劫轮回」的融通智慧。23以下即分「以三无功夫永断三世罪障」、「以七仪一心融摄般若无相」、「以活泼心戒禅定灭罪生慧」、「万法念念不住的正念忏悔」四点阐说其忏悔义蕴。

(二)以三无功夫永断三世罪障

依惠能所说,其无相忏悔仍然要以三无功夫来永断三世罪障的。其云:

与善知识授无相忏悔,灭三世罪障。……善知识。何名「忏悔」?忏者,终身不作;悔者,知於前非。恶业恒不离心,诸佛前口说无益。我此法门中,永断不作名为「忏悔」。24

在此,惠能一方面以「终身不作」与「知於前非」作为忏悔之基本前提,与他的「识心见性」思想是一体不二的;另一方面,他强调了「灭三世罪」与「永断不作」的两大修行目的。罪若不灭,自性无法回复清净之身,本心无由得识。业若不能永断,身心亦无法清净,身心不净,便无法发挥功用,自性依然沉沦罪海。若依印度大乘佛教的忏悔理论,罪性本空,不在内,不在外,亦不在中间,即不在五蕴、十二处、十八界中,一切无常、无我,无迹可「觅」。既无迹可「觅」,忏悔便须从无相自归依做起,故「授无相戒」(自归依三身佛)亦云:

色身是舍宅,不可言归。向者三身佛,在自法性,世人尽有,为迷不见。外觅三身如来,不见自色身中三身佛。25

因为罪性本空,故外在的、语言文字的、概念的三身如来是「色身」的,是不可言「归依」的,亦是不可「觅」求的;修行人所应归依、觅求的不是外在的三身如来,而是含藏於「自色身中」所本有的自性。这种觅内不觅外的禅路,是自慧可、僧璨、道信、弘忍以来「身佛不二」思想的承继。26三身佛本在自性之中,世人原本尽有,只是迷障而不能自见,故众生随缘所作之业、所造之罪、所迷之果才最严重。为了要「灭三世罪」与「永断不作」,惠能於施法壇会现场与全体僧众阐明了「三无」——「我此法门,从上已来,顿、渐皆立:无念为宗,无相为体,无住为本」的三无功夫进行灭罪的实践,27用真心於当下行忏,行者於当下一心行忏後即成忏礼,完成忏礼之刹那,复以清净的如来藏直心作於相离相的「发愿」、「归依」、「忏悔」、「三宝」、「灭罪」、「无相」,以契应於大乘佛教之灭罪忏理,一时之间,众人皆可当下成佛。无论是顿教,还是渐教,《壇经》中并没有详细的规定,盖禅宗佛弟子都必须以正确的方法来理解祖师大德的灵活禅法,同时身心一如的力行实践无相忏悔。何谓无相、无念、无住?惠能云:

何名无相?无相者,於相而离相。无念者,无念而不念。无住者,为人本性。28

从「於相而离相」、「无念而不念」、「为人本性」三句视之,惠能此处所说的无相,是在无住之中涵摄无相与无念,在无相之中涵摄无念与无住,在无念之中涵摄无住与无相。这样的三无永断,是无念中的无相,无相中的无住,无住中的无念,当下处在无「念」、「相」、「住」的现实罪障行为活动之中而不执於「念」、「相」、「住」的永断灭罪之实相忏悔。修禅之人,居於「念」、「相」、「住」→「相」、「住」、「念」→「住」、「念」、「相」的缘起变化之进行式中,性起作用,缘缘和合,无住、无相、无念三无同时并显,同时遮诠,同时觉证,同时行忏,「无住—无相—无念」一体如如,即而互即,遮而互遮,互遮显空,空又即智,智而豁性,性空罪灭,罪灭性净。这明显是大乘佛教无差别的平等思想之实践,如《金刚经》「无我相、无人相、无众生相、无寿者相」之四无相遮诠法,29《华严经》「心、佛及众生,是三无差别,诸佛悉了知,一切从心转」的「三无差别」,30皆可因为无住、无相、无念而同时作用,同时证悟。《金刚经》的四无相是透过般若空慧而证无上正等正觉的,《华严经》是因於无尽缘起的一心而契无量无边的法界众生的。慧可的观身与佛无差别即因此而开,《二入四行论》中的「心—佛—身—法」一体如如亦是此种三无差别平等法的即遮即用,即遮即忏,即遮即禅,惠能活用了如来藏自性清净心的,再活用金刚四无相与华严心佛众生三无差别的心法,故强调了「识自本心,是见本性,悟即原无差别,不悟即长劫轮回」的忏罪思想。31他藉用孟子的辞语,积极的、正面的、肯定的讚譽此超越三界又入於三界而不执於三界的自觉圣智境心性为「本心」、「本性」,32无相忏悔之义蕴,即是在此一超乎形上学的自觉自证过程中去忏悔灭罪,又同时会通而消解之,所谓「於一切法不取不舍,即见性成佛道」是也。33在大时代的教法中,迷人常执著於一切法相、佛相、教相,因此,惠能从离一切相的无相功夫上授法,他所授予之戒即为「无相戒」,在南廊壁上对治神秀有相偈的即曰「无相偈」,教大众归依者的无相戒即是「无相自归依三身佛」,最後总结法会的颂语即是「无相颂」(「灭罪颂」),又云「於相而离相」、「外离一切相,是无相;但能离相,性证清净」,34一切皆在教导与会人士,当面对一切现象之相的同时,勿去执迷之,亦勿执於有相法,而以般若空智、无漏种子与涅槃佛性三者一体如如的「於相而离相」,则性体依然清净,此心依然活跃,智慧依然明朗。因为「恶业恒不离心」,所以「诸佛前口说无益」,35唯有「知於前非」,又三无一体,「无念—无相—无住」之时,是「即念—即相—即住」的,但又「无执於念—无执於相—无执於住」,且「无执於宗—无执於体—无执於本」,故他实是超越了宗通论,不执著於范畴论,又不是玄虚的本体论,纯粹是一位活泼泼的禅者积极精进的在当下以甚深缘起让自己「终身不作」——即忏悔与如来藏自性清净心一体如如後的不复造作罪业,以此而克成无相忏悔之功。

要言之,「无念为宗,无相为体,无住为本」的三无功夫,不是在宗,不是在体,不是在本,而是融会般若空智、华严心法於如来藏自性清净心之中的体证与忏悔灭罪,这样的功夫,一切罪障自然永断不起。

(三)以七仪一心融摄般若禅行

再从整个《壇经》施戒法会的过程视之,惠能虽继承了弘忍的般若禅法,并没有忽略掉佛教的忏悔思想。佛教忏悔法门所该有的基本仪轨,在《壇经》中仍然可以明显的看出。不过,惠能并非执迷於隋、唐时的一般礼忏仪轨,而是直接由根源性的如来藏清净心处,下了般若空智的理性功夫。亦即,惠能是以如来藏清净心的般若空智,将「无相偈」→「自归依三身佛」(无相戒)→「发四弘大愿」→「无相忏悔」→「无相三归依戒」(归依三宝)→「灭罪颂」→「无相颂」等七个忏悔仪节化为一心,以此一心进行忏悔仪程,如如不失的行禅修道。

这样的忏悔仪节,与《梁皇忏》的「归依三宝」→「断疑」→「忏悔」→「发菩提心」→「发愿」→「发迴向心」→「显果报」→「出地狱」→「解怨结」→「发愿」→「自慶」→「为六道礼佛」→「迴向」→「发愿」→「嘱累」等诸多仪节不同,36与天台智顗(538~597)《法华忏》的「五法」、「十科」亦异,37与後世宗密(780~841)之《圆觉经道场修证仪》分为「道场法事七门」及「礼忏法门八门」之仪节,以一百二十日、百日、八十日为三期修观,三七日修忏之情形迥然不同。38

这样的不同,代表著一定之意义。《梁皇忏》、《水忏》与《法华忏》等礼忏法大抵皆尊奉著一定的佛菩萨、经典、一定的时间与礼忏的仪轨,其对象与场地大多适合寺院中的僧众来进行。惠能无相忏悔的七个仪程并没有这样的规定,他只是将七个忏悔仪节化为一个如来藏自性清净心,同时与其无相戒及顿教禅法融为一体。这样的七仪一心,虽有礼忏的仪度,却不必执著於礼佛,不必执著於诵经,不必执著於禅坐,不必执著於观相,不必执著於「显果报」、「出地狱」、「解怨结」……等等仪节。它也可以有中国佛教上基本的「忏悔」→「请佛」→「随喜」→「迴向」→「发愿」的礼忏仪节,然此礼忏仪节是形式上的随缘而起,并非无相忏悔的本然义理,故只要以一本具的如来藏自性清净心,随时随地皆可进行忏悔除罪,出家众、在家众,人人皆得当下为之,与惠能的顿教法一处无别。其云:

善知识,若欲修行,在家亦得,不独在寺。在寺不修,如西方心恶之人;在家若修行,如东方人修善。……惠能与道俗作《无相颂》,(汝等尽诵)取,依此修行,常与惠能说(顿教法),一处无别。39

《无相颂》的「尽诵」,本是宗教礼仪的必然表现方式,在惠能而言,则是顿教禅法的修行,是契应佛陀甚深缘起禅观、衔接达摩凝住壁观之坚固心法,又超越同时代天台三谛圆融的摩诃止观、华严一心法界的三观而又落实到众生本具的如来藏自性清净心之崭新禅法,是在一切相中又无执形相的实相无相之口诵—心解—身行—灭罪—清净—精选—般若—自在的修行,这样的修行实践,在家亦得「尽诵」之,在寺亦得「尽诵」之,不限於在家众,更不限於出家众,六道众生皆可随甚深缘起之当下尽诵尽除,因为它只要一颗如来藏自性清净心即可圆满完成的。故云:

世间若修道,一切尽不妨;常见在己过,与道即相当。……法元在世间,於世出世间;勿离世间上,外求出世间。邪见是世间,正见出世间;邪见悉打却,菩提性宛然。40

这样的无相忏悔,某种层次上而言是对隋、唐间多样式忏仪的一种反省与超越,加上般若无相空智的理性活用,以自身当下一颗如来藏自性清净心去付诸忏悔行动的实践,如:「自性自净,自修自作;自性法身,自行佛行;自作自成佛道」、「於一切时中,行、住、坐、卧,常行直心」、「直心是道场,真心是净土」、「但行直心,於一切法上无所执著」、「除妄不起心」、「众生各於自身,自性自度」、「自心除虚妄」、「当下心行,恭敬一切,远离迷执」、「自心归依觉」、「自心归依正」、「自心归依净」、「智者心行」、「一切万法,尽在自身心中」、「自性心地,以智惠观照」。41《祖堂集卷三·崛多三藏》亦云,神秀的观心、看静(净)其实是印度外道的禅法,禅宗引为正法是一种「大误人」之事,只有以直心自看、自静(净)才是正确的禅法。42故惠能说法结束後,即说:「善知识,听吾说『无相颂』,令汝迷者罪灭」。其「无相颂」(「灭罪颂」)云:

愚人修福不修道,谓言修福而是道,布施供养福无边,心中三业元来造。若将修福欲灭罪,後世得福罪元在。43

此段颂文说明了:惠能的《壇经》法会不仅仅传授「般若波罗蜜法」、「受无相戒」而已,其实亦是一个完整的无相忏悔法会之过程。既是一场忏悔法会,依忏法原理,则必有忏悔灭罪之事,故惠能说:「令汝迷者罪灭」,即令迷者以直心自看自净以灭罪。然世俗中的忏悔灭罪理论与方法甚多,惠能并不是重复任何宗派之忏仪法式,而是融和般若智与如来藏心而提出直心自见自净的「无相忏悔」,并於说法结束之时,总体性的道出了无相忏悔的收束——「无相颂」,惠能特地加上一句话云:「亦名灭罪颂」。当然,此灭罪是「灭无所灭」的灭罪,是依於「此有故彼有,此无故彼无」的因缘法而成立的,亦与愿无所愿的弘愿、学无所学的学禅、道无所道的佛道、忏无所忏的无相之忏是相契相成、一体如如的。尤其在四弘誓愿的不求自利、尽利他人的努力精进精神下,忏悔者如同「著弘誓大鎧」(mahāsamnāhasamnaddha),其菩萨行是更为勇猛的。44

据弘忍所说,当时门下弟子修习之禅,多变质成「终日供养,只求福田,不求出离生死苦海」的自性迷离之景况,45这正与惠能所说之「愚人修福不修道」的情况符合。慧可请达摩安心,僧璨请慧可忏罪,所寻觅的正是让内在本心能够「出离生死苦海」的大事。本书在第二章曾论及慧可与僧璨忏悔思想部分,认为「觅罪不见」的说法,仍留有达摩壁观「心注一境」的「报怨行」忏悔味道;「觅心了不可得」与「觅罪了不可得」则兼融了金刚般若的无相忏悔。这当然可以与慧可的「观身与佛不差别,何须更觅彼无余」的般若无相安心相契,亦可作为僧璨「行无辙迹,动无彰记;法匠潛运,学徒默修」之头陀禅行的补充,它是一条安心→觅心→觅罪→忏罪→清净的忏悔思路。46惠能的无相忏悔,基本上继承了这条思路,开展出「三身佛本在自性身中,不必远觅,不可言归」的觅而不觅之忏悔。故上引「灭罪颂」之「愚人」者,即企图从外在形相礼仪上寻觅佛性之「迷人」也。自觉圣智境之人,觅而不迷,迷则不觅;知罪觅福,但不在罪福二边去执著;知礼行忏,但不在外面忏仪上自我迷障。反之,迷离自性的人,往往重福而不修道,懼罪而求佛忏除,如是之人,纵使实践了大乘佛教的布施、持戒、忍辱、禅定、精进等福德无边之事,自性心中仍然是在迷失状态,由身、口、意的缘起造作所引致的贪、瞋、痴等恶业,依然会时时累积,生生世世都在的无明迷障中不知醒觉。因此,在早期禅宗那里,不管禅师们採取何种具体方式表达自己的意见,都不是在作文字戏论或履行仪节,而是在认真地解答求出离生死苦海的问题。47

一般礼忏法中的礼佛、念佛、坐禅、忏悔、发愿、回向、归依等并不是错误的仪节,专志奉行亦是一种头陀苦行的忏悔法,或说是以一种超乎凡人的坚定毅力所进行的精进向上之忏悔。不过,若只是修行者若重於修福而不修道,知罪觅福,却在罪福二边去执著;知礼行忏,又在外面忏仪上自我迷障,则自性迷离而不自知,能悟而不悟,可觉而不觉,则即使依法行仪而获得福报,其前世因违背法性之罪障依然浑存於自性清净心田里,随时缘起造作,继续负面性的作用。惠能的壇经法会,乃将「无相偈」→「自归依三身佛」(无相戒)→「发四弘大愿」→「无相忏悔」→「无相三归依戒」(归依三宝)→「灭罪颂」→「无相颂」等七个流动的仪程熔化於一心,一心如如的涵摄了七个忏悔仪程;七个仪程由如来藏自性清净心而发,自性清净心随显七个仪程;既不执著於七个仪程,亦不执著於自性清净心;如斯之忏悔,是谓「七仪一心」。故云:

佛言:随其心净,则佛土净。使君,东方但净心无罪,西方心不净有愆。迷人愿生东方、西方,悟人所在处并皆一种。心地但无不净,西方去此不远。心起不净之心,念佛往生难到。除十恶即行十万,无八邪即过八千。但行直心,到如弹指。使君,但行十善,何须更愿往生?不断十恶之心,何佛即来迎请?48

其中的「十善」,即身三、口四、意三,身三是不杀生、不偷盗、不邪淫,口四是不恶口、不妄言、不绮语、不两舌,意三是不贪欲、不瞋恚、不痴迷,涵括人类一切行为、语言、思想三方面的处理与面对,这是中国佛教礼忏法门中常见的发露内容;与十善相反的就是十恶,凡未能正确面对于处理者,随时都造恶业,堕入六道轮回之中。至於「八邪」,是指违背初期佛教的「八正道」或大乘佛教中观「八不中道」的认识和行为。49依惠能所说,无相忏悔不在东方、西方,有罪、无罪,有愆、无愆,净土、秽土,染、汙,成佛、不成佛,不在空间区域,不在时间长短,不在罪性本身,亦不在过愆身,更不是成佛、不成佛诸二元对立的两边问题上,而是「但行直心,到如禅指」的自我禅进,亦即是直用自然而然的自性清净心,以正知正见於日常生活的当下进行禅观忏悔。「但行直心」,即可决定罪之确定灭除,此种忏悔纯为修行者的当下直心之进行,是不执着於形式化之忏仪、观相与制律方法的。在惠能而言,这种当下直心即是「於一切时中,行、住、坐、卧,常行直心」、「於一切法上,无有执着」的「一行三昧」。50惠能这种无有执着的「一行三昧」之直心忏悔,是道信以般若实相「一心念佛」忏悔的进一步发挥,是以直心於相离相、无执形相而向内在自心进行灭除障缘的,故云:

若解向心除罪缘,各自性中真忏悔;若悟大乘真忏海,除邪行正即无罪51

罪缘於自心,恶业恒不离自心,故无相忏悔是自内在妄心进行「除邪」与「行正」的过程,然自心本是清净无染的,只因无明一时之覆障,遂有东方、西方,有罪、无罪,有愆、无愆……等差别对立的名相之建立。建立这些名相固有助於分类归纳与说明,却非如来藏自性清净心的自觉自证,故忏悔是由内在自性清净心对妄起之罪业开刀,对自心之伤口敷药,在内心中自修自悟,自疗自养,自得自证,不是靠著外在的、人为的多样式之忏仪轨度。

是故,整个《壇经》施戒壇法的过程,可说是「无相偈」→「自归依三身佛」(无相戒)→「发四弘大愿」→「无相忏悔」→「无相三归依戒」(归依三宝)→「灭罪颂」→「无相颂」七个忏悔的仪节,然此七仪是一种内在的自性清净心之发用,但以直心发用之,即是为一行三昧、般若三昧的大乘真忏悔,它是知罪觅福,但不在罪福二边的执著运行;知礼行忏,但不在外面忏仪上自我迷障的。

(四)以活泼心戒智慧禅定灭罪

为了不让学人失於邪念,惠能无相忏悔亦以戒、定、惠三无漏学去都摄身、口、意的无明造作,但他不走复杂而繁琐之哲学推衍路线,而是直取了缘起性空、罪性本空、般若无相配上达摩「报怨行」那种慧解因缘业报之精神。

「戒律」是入道之本,是「定慧先门」。然南北朝的僧徒,或偏於律法,或偏於数论,未能配合教义与因果业理,故多有妄论妄行者。52「立壇」是印度婆罗门早就有的宗教仪节,我国西周就亦有社祭的礼制,但前者乃以至高无上的唯一真神梵天为其基础,後者则与儒家礼乐政治建设有关系。53东汉至隋唐,佛教高僧都重视设壇说戒,视为「法之初」、「住持之式相」,佛法之隆盛不坠,确实有赖其功。54

自达摩开始,即活用「心净即是持戒」的精神持菩萨戒。55四祖道信(580~651)撰写《菩萨戒法》以传禅法,56更强调大乘菩萨戒的忏悔灭罪作用。弘忍(602~675)在双峰山为「道俗受学」,57都是菩萨戒的活用。神秀(605~706)以的《大乘五方便》、《大乘无生方便》等禅观方便的本质实为菩萨戒,但方便而契於经论,故受到武则天朝君臣上下的嚮慕支持。58八世纪初普寂(651~739)的《师资七祖方便五门》、普寂弟子道璿的《註菩萨戒经》三卷、59《授菩萨戒仪》(S.1073),乃至於南宗系荷泽神会(684~758)的《壇语》等作品,60都是在禅法中活用大乘菩萨戒的方便。在道信、弘忍的影响下,惠能在广州大梵寺开演《壇经》「授无相戒」法会,亦是禅宗里头必然形成的内在趋势,所不同者是,惠能把大乘菩萨戒说为无相戒,并与他的顿悟禅观、无相忏悔与自性佛慧灵活结合在一起。

综观整部《壇经》的壇法,无疑是一个传授禅宗「无相戒」的法惠,无相戒本身直接受到《梵網经》大乘菩萨戒的影响,61《梵網经》中所说之金刚宝戒或佛性戒,实即以如来藏自性清净心所制定的大乘菩萨无相戒,它是异于小乘戒以色身清净无漏的觉有情而欲令众生灭罪成佛之菩萨心法,故戒律实践是针对六道众生而行的,清净无漏是三世永净而不是今生今世的色身之净的。再则,笔者在第一章诠释佛教忏悔义蕴时已说过,《梵網经》之十重禁罪与四十八轻罪,兼摄了大小乘戒律之忏罪与精进精神,强调「以孝心为戒」,把超越一切的如来藏自性清净心与儒家伦理網常的孝心融合为一,把佛教不一不二的甚深缘起与儒家是一是二的亲疏远近等同融融,涵化为一,既同时适用出家众与在家众,又深蕴著儒家的伦理道德思想,故普受中国人接纳。该经中的卢舍那佛,是以超越三界之上的心法依序以「十发趣心」→「十长养心」→「十金刚心」→「十金刚地」等不可思议的「四十心地」教导千百亿释迦在坚信忍中成就清净戒体、般若智慧、入一切法界不染一切法界而成就佛果。卢舍那佛象徵了大乘华严的法界思想,千百亿释迦象徵了小乘禅观的无漏境地,故《梵網经》不但是万法之玄宗、禅者阶道之正路、如来教法之指南,又如「因陀罗網」、「萨婆若海」、「等摩尼之雨宝」、「譬璎珞以严身」,在思想方面跟华严同源,亦与般若空智相契,故是兼用大小乘自利利他的无上妙法。」62惠能云:「金刚宝戒(梵網菩萨戒)是一切佛本源,一切菩萨本源,佛性种子。一切众生皆有佛性,一切意、识、色、心,是情、是心,皆入佛性戒中。」63佛性为诸法的如实相,实相无相,故称之为无相戒。众生本来清净的佛性,本来是无需一切戒相的,只因僧徒或偏於律法,或偏於数论,未能深体因果业理而妄论妄行,64故仍须藉大乘无相戒以为引导。但惠能的可贵之处是,他并不是僵直的依戒持戒守戒護戒以让戒体清净,除了继承梵網菩萨戒之外,其实他又将梵網戒中「渐深渐入」的心法直接镕铸成当下直心的顿戒,在当下以如来藏自性清净心行戒除罪,故云:「心地无非的自性戒」65这「心地」即「十发趣心」→「十长养心」→「十金刚心」→「十金刚地」的不可思议心地,衔因成果,依因立果,因果就在当下,因果即戒律,戒律即忏悔,忏悔即清净,清净即成佛,这不但与他自己所主张的自性理论相通,66亦是惠能阐述无相忏悔时的重要方便。

依惠能所说,此无相戒法会之第一步功夫即是「默然不语」而「自净心神」的「念摩诃般若波罗蜜法」。67众生以此默然无言的自净心力为思想前提,其他的方便法门才有可能;而此一自净之心力,则以无差别相的「众生皆有佛性」为其顿教禅法之基础。68众生皆有佛性,则「佛性无分南北」,人人「平等无二」,佛与众生浑融为总和之一体,一即一切,一切即一,故弘忍虽为五祖,却一样是忏悔主体,獦獠身(惠能)亦是一忏悔主体;弘忍有三世之无量缘起罪业,獦獠身(惠能)亦有三世之无量缘起罪业;弘忍须忏悔永断罪业,獦獠身(惠能)亦须忏悔永断罪业。因此,惠能认为此种平等无二的当下实践,即是:

我此法门,以定、惠(慧)为本。第一勿迷言惠(慧)、定别,定、惠(慧)体一不二,即定是惠(慧)体,即惠(慧)是定用。即惠(慧)之时,定在惠(慧);即定之时,惠(慧)在定。69

惠能认为,定、慧一体不二,不可以世智任意区别以迷之,表面上二者虽可言之为二,实质上是互缘互依、互发互用的;互发为用,二者之存在方具意义;不能互发为用,定、慧便易执为外道之定、世俗常慧,故忏者必须是「心、口俱善,内、外一种,定、慧即等」;反之,若是口说善而本心不善,则慧定必不平等。70如再配合无相戒,则为戒、定、慧三无漏学;三无漏学之发用亦同,如如一体,用用一如,忏悔之人必须认真去认识与瞭解,戒、定、慧三无漏学不是有所偏好的先戒後定、先定发慧,亦不是先慧发定;它们虽有次第,但重点在觉醒不迷之心而不是在次第上,亦不是将清净平稳的安定状态与般若智慧分解区别,而是佛与众生(忏悔者)在当下生活中浑融为一的三学一如,这与《楞严经》「摄心为戒,因戒生定,因定发慧,是则名为三无漏学」之思想是冥然相应的。71在此三学一如的基础下,惠能对「坐禅」与「禅定」的诠释也和一般说法不同:

此法门中,何名「坐禅」?此法门中,一切无碍,外於一切境界上,念不起为「坐」,内见本性不乱为「禅」。何名为「禅定」?外离相曰「禅」,内不乱曰「定」。外若离相,内性不乱,本性自净曰「定」。只缘境触,触即乱,离相不乱即「定」,外离相即「禅」;内、外不乱即「定」,外禅、内定,故名禅定。72

亦即,禅定是一种透过智慧所显发出来的身心清净平稳之安定状态,它的特色是「外禅」与「内定」;前者是於相而离相的般若无相,既涵摄著哲理上的形式逻辑,又融摄了般若的无相空智;後者是本性清净的内性不乱,既说了忏悔属自性的本质问题,又使一切哲理形式得以为真。缘起甚深是佛陀教化众生而异于六师外道的基本真理,一切境界上、一切诸法上、一切诸佛如来上、一切六道众生上,皆由此因缘而起,由因缘而灭,一切法无自性,罪性本空,平等无别。修行者若执著於蒲团上之禅坐,即迷滞於形式意义之坐相,忽略了实质自性清净心的活现;若自性执著於一切境界上,即缘境乱性,与六道众生同迷。故《维摩经》强调「即时豁然,还得本心」,《菩萨戒经》主张「本原自性清净」。因之,无相忏悔之发用,与心戒、定净、智慧三无漏学相融为一,其功夫是「见自性自净,自修自作;自性法身,自行佛行;自作自作成佛道」,73全然是修行者自觉性的慧解「三毒」的障碍力量,而由当下的正向精神能量去面对既有的三毒障碍,自净、自修、自作的、平稳安定的在当下现实生活中去践行修行者自性生命之价值与意义。故他所施行的「无相戒」法会,其实不是几百条僵硬的形式戒律,而是「无相自归依三身佛」,其云:

见自三身佛:於自色身,归依清净法身佛;於自色身,归依千百亿化身佛;於自色身,归依当来圆满报身佛。74

依惠能之意,「色身是舍宅,不可言归」,「外觅三身如来,不见自色身中三性佛」,「於自色身,见自法性有三世佛。此三身佛,从自性上生。」75是故,忏悔之人,纯须自觉性的「归依自身三宝:佛者,觉也;法者,正也;僧者,净也。自心归依觉,邪迷不生,少欲知足,离财离色,名「两足尊」;自心归依正,念念无邪故,即无爱著,以无爱著,名「离欲尊」;自心归依净,一切塵劳妄念,虽在自性,自性不染著,名「众中尊」。」76

《壇经》又载,志诚奉北宗神秀之命南来曹溪问法,志诚云神秀之戒、定、慧为:「诸恶不作,名为『戒』;诸善奉行,名为『慧』;自净其意,名为『定』;此即名为戒、定、慧。」惠能认为此种戒、定、慧虽可视为自觉性去恶行善之净意功夫,然其功夫尚执著於渐进式的善恶分别与戒体清净,而非直截了当之直心忏悔。故惠能云:

心地无非,是自性戒;心地无乱,是自性定;心地无痴,是自性惠(慧)。77

此处惠能连续排比三处之「心地」,表示此心地是一而与「戒—定—慧」三学系密契一如的,此心地即是《梵網经》卢舍那佛教导千百亿释迦在坚信忍中成就清净戒体、般若智慧、入一切法界不染一切法界而成就佛果的如来藏自性清净心之「心地」,亦即忏者须清楚的认识大乘菩萨戒之内涵义蕴而实践「十发趣心」→「十长养心」→「十金刚心」→「十金刚地」的不可思议心法,以此心法忏罪精进。依於《壇经》的记载,神秀之禅法虽亦重视大乘菩萨行戒、定、慧三无漏学之结合,然其禅法只可以用於「小根智人」,用於「上根智人」则不当。上根智人,不必外修觅佛,不是渐进渐悟,不必借用文字逻辑,因为「本性自有般若之智,自用智慧观照,不假文字,譬如其雨水,不从天有,原是龙王於江海中,将身引此水,令一切众生,一切草木,一切有情无情,悉皆蒙润。诸水众流,却入大海,海纳众水,合为一体」,78依于如来藏自性清净心以行戒忏罪,自能契应於摩诃般若波罗蜜,忏者的般若智慧犹如龙王,众生本具的自性犹如海水,只因烦恼业障蒙覆而枯竭无水,故龙王自己原本就可以自知自觉的取引江海性水去滋润枯竭众生,即忏者自行汲引自性中的般若智慧进行当下的禅定观照以除业障而与自性清净必融合为一体。故上根智人所践行的戒、定、慧,与无相忏悔的密合一体实践时是自知、自觉、自律、自省的,是视「烦恼即菩提」,「菩提即烦恼」的,其「自性无非、无乱、无痴,念念般若观照,常离法相」,故志诚当下顿契惠能本意,便知惠能顿法是最上无上的顿教法而不离曹溪,成为惠能之门人,不离惠能左右。惠能所显发之功力,即不执著在戒定慧,又在般若无相空智及如来藏自性清净心地的根基上与戒定慧三无漏学一体如如的於当下践行「见过—发露—忏罪—除罪—清净」的功夫而回复活泼自在的本然心性。惠能弟子神会(684~758),後来又对三无漏学另作定义,然其意已趋向於「妄心不起」与「知心无妄」之意,与惠能强调无相实相的佛性意略异。79

三无漏学、三世、三身、三宝、三无与无相忏悔本无差异,同体同用,同用同发,同泯同生,以当下直直一心来慧除烦恼罪障,其「无相颂」云:

说即虽万般,合理还归一;烦恼暗宅中,常须生惠(慧)日。邪来因烦恼,正来烦恼除;邪、正悉不用,清净至无余。菩提本清净,起心即是妄;净性於妄中,但正除三障。80

忏者只要用常常运作原本清净的菩提心,即是以般若慧日在除罪,以般若慧日灭除烦恼障、业障、果报障,自能立於无余涅槃境界。故惠能认为「真修道人,不见世间过;若见世间非,自非却是左。他非我不罪,我非自有罪;但自去非心,打破烦恼碎。」81这里的「非」、「不」之运用,看似中观的遮诠方法,但加上「他」与「我」及「自」与「心」之密切关系之後,已不是中观哲学里的遮诠,而是直入於忏者本自所有的如来藏自性清净心的灵活权用,它可遮,但又是即遮即不遮的,它亦不遮,但不遮又是遮的,故惠能的忏悔,本就是在灭除自己迷惑的罪障,不是在忏除他人的罪障,故如有罪、无罪、有过、无过等世间二元对立的边见,忏者都不能执持为我见,既是真正在修道,便应从自心的的罪业忏除掉。

要言之,修无相忏悔,即行者自身自觉的在「佛性无分南北」、「当下内心明觉」之义理基础上,以超越的如来藏自性清净心戒,与禅观定静、般若智慧三无漏学作一三无、三世、三身、三宝的浑融一体之即体即用的实践,它是不空、不有,不偏、不邪,不迷、不妄,不起心、不暗行,无去、无住,无来、无往,不染於一切法相,不执於一切仪轨,远离一切语言、文字、符号与知识系统,纯以定慧一体不二的自觉性精神去化除三毒罪障,打破五阴烦恼塵劳,时时、处处,处处、时时,豁显著最尊最上第一的顿悟修行境界。82

(五)万法念念不住的正念忏悔

惠能的无相忏悔亦掌握到忏悔者的「起心」根本——「念」(smrty),然此处之「念」,不是天台哲学「一念无明法性心」之念,亦非宋明理学家所说的「起心动念」之念,而是承自印度传统经典与禅宗祖师自创的正念(samyak-smrti),83对惠能而言,即以认识因缘业报理路为基础,直心常见己过患,「於一切法上念念不住」的正念忏悔。

初期佛教佛陀所说之忏悔思想,表面言之是自恣布萨中的发露说罪,本质言之实是一种自知、自觉、自忏、自净、自证、自悟的当下心行与三无漏学浑融一如之禅行方便。84若欲成佛,「须捨一切智,下意忏悔」,这是中观哲学时所确定的忏悔原理。85故《壇经》中无相忏悔以无相实相为其基本功夫,以「众生原本是佛」之大乘共法为其思想基础,对於往昔所造诸恶业,既肯定其事实存在,又无执於其事实之假相;既不失於礼忏之仪度,又不执於外在形式仪度;同时又在礼忏之仪度中,以一本心去活用七仪,自然的去穿织了三无、三无漏学、三世、三身、三佛,即心即佛、即烦恼即菩提、即忏悔即灭罪的忏悔。

依佛陀之意,其四圣谛之第一谛「一切皆苦」代表佛教对於生命本体内在问题的基本了解,不论佛陀所说之「苦」为二苦、三苦、四苦、八苦乃至十百千苦,我们不难看出,「一切皆苦」关涉及生命主体内在的精神问题与实存问题。86众生因先天业力之未除与後天身口意之累积造作,终至积聚成业力之渊、无明烦恼障海。此无明烦恼障海如恒河沙一样无量无边,令己身苦无出期。故云:「苦生由业集,业集复由惑,发业与润生,缘会感苦果。业有身语意,善恶及不动。业灭如种习,百千劫不失,随业感生死,不出於三界。」87

事实上,对于印度传统的轮回苦报说,佛陀是从胜义处的动机而论,认为「业」即是「思」,亦即是「意志之功能」,故其十二缘起说特别重视「业能规限心之内容」,88这是自甚深缘起而说的。其後,随诸部派及大乘佛教之分析论述,业的种类与性质多得不可胜数。尽管如此,其中有一点是绝对相同的,即「诸业」在尚未受报之前,如不经过智慧的修证解脱,那么无论如何皆不可能会失坏的。亦即,有业,就会有果报;今生不受报,来生不受报,就是千千万万生,业力依然存在,只要因缘和合,还是要受报的。故依大乘菩萨戒之理,戒体清净不是小乘戒之色身清净而不能保证业力继续轮回的果报,而是依於如来藏自性清净心进行三世戒体清净、弘大誓愿与利益六道众生的实践。观业性本空,能转移忏除重罪,亦即是修慧之意义。89这种因缘果报,表面上似乎是「自作自受」的「宿世因果」说,90但此种因缘果报理论并非耆那教尼乾子(Nigantha Nataputta)、末伽梨瞿舍罗(Makkhali Gosala)等几近於宿命的「宿作因」(pubbe-kata-hetu)说或「无因无缘」(ahetu-appaccaya)说,而是必须立基在「离於两边」、「正观」、「正见」、「此有故彼有,此生故彼生」的缘起中道法,91即诸行无常、诸法无我与寂静涅槃三法印上作忏悔灭罪、身心清净与精进向上,忏悔者的身心是正确认识於「自作自受」的「宿世因果」,依於戒德,精进梵行,自能清净安乐,达到「自作证成就遊」。92所谓「自作证成就遊」,即是「一切具足,清净自然,非人所造」的不可思议之无漏境界。93它不是对现前因果业报的恐惧害怕,亦不是悲观消极的一味逃避,更不是不知缘由的以瞋恚妄念、妄行妄作去火烧功德林,尤其不是对现实事件的姑息妥协,而是透析了此一清净的法身主体在三世因缘系统中的先前因缘与此刻因缘的「宿殃恶业果熟」,即达摩「报怨行」那种「甘心忍受」忏悔及大乘菩萨「众生度尽,我方成佛」的弘大精神。

惠能年少时在广州听闻《金刚经》即知「宿业有缘,便即辞亲,往黄梅冯茂山礼拜五祖弘忍和尚」,其後回广州法性寺开壇说法又说「惠能来於此地,与诸官僚道俗,亦有累劫之因」,「不悟即长劫轮回」,又说「谤此法门,百劫千生,断佛种性」、「迷来经累劫,悟即刹那间」、「若不识众生,觅佛万劫不可得见」等语,94皆是对因果业理的正确理解与深切体认。故所谓无相忏悔,即是「前念、後念及今念」皆对因果业理进行正确理解与深切体认的实践,他虽然分别用「不被愚迷染」、「不被愚迷染」、「不被疽疾染」,分治「从前恶行」、「从前矫诳心」、「从前疾妒心」,95综贯三句之意,其实只是一句,即是以「正念」在清净「自性」中自理因缘业报,自觉、自证,自净、自除,此即是自性忏,亦即是无相忏悔,亦即是在灭除过去、现在、(正当生起的)未来三世中缘起而有的一切因缘罪障,灭罪除障之当下,自然回复自性清净。故其关键点是:教导忏悔者将心力用在「前念、後念及今念」的当下「一念」上。其云:

一念愚,即般若绝;一念智,即般若生。

故知不悟,即佛是众生;一念若悟,即众生不是佛。96

自竺道生至达摩,自慧可至弘忍,率以「众生皆有佛性」、「顿悟成佛」为禅修共法,97是则,佛即众生,众生即佛,佛陀与众生既是一体如如,佛陀能忏悔净心,顿悟成佛,凡夫为何不能?只缘於偏执邪念,故长陷业障魔窟耳。成佛之关键既在现实之当下正心一念而已,正心忏除邪念,罪障立即消失;一念正心清净,佛与众生同体;理智正行,般若空智即生;纯心正念,众生原本是佛。

一个念头之缘起生灭既有如是强大之力,「一念若住,念念即住」,则行者如何不受其缚?惠能云:

前念、今念、後念,念念相续,无有断绝。若一念断绝,法身即是离色身。念念时中,於一切法上无住,一念若住,念念即住,名「繫缚」;於一切法上念念不住,即「无缚」也。98

所谓「念念相续,无有断绝」,不是恶念、杂念、偏念、妄念的念念相续,而是离於二边的正知、正觉、正念之念念相续,这种念念相续是在清净自性中忏除恶念、杂念、偏念、妄念,让它永断不起,无住无缚。无住无缚之後,即是自性自然呈现的真性忏悔,但自性自然呈现,正知、正觉、正念仍须无住无缚的念念相续下去,这不是「有念」、「无念」的问题,亦不是「住」或「不住」的问题,而是因缘业理的正确认识,甘心忍受的勇敢承担,积极生命的继续向前,与佛慧生命的内涵成就,惠能云:

(我)此教门,立无念为宗,世人杂见不去,於念若无有念,无念亦不立。无者无何事?念者念何物?无者,离二相诸塵劳;念者,念真如本性。真如是念之体,念是真如之用。自性去念,须即见闻觉知,不染万境,而常自在。99

是知,惠能的「前念、後念及今念,念念不被愚迷染」,是「离二相诸塵劳」的真如佛性之自在体用,以真如为体,以正念为用,最後是「无念亦不立」的。这种以真如佛性为体的正念,即是不「思量一切恶事」,「思量一切善事」,100不思量,性即空寂;思量,即是自化;思量恶法,化为地狱;思量善法,化为天堂;思量毒害,化为畜生;思量慈悲,化为菩萨;思量智惠,化为上界;思量愚痴,化为下方。101自性贯摄了当下正念精进之意,指向於法身随无明风动而起的识力造作——亦即「缘迷人於境上有念,念上便起邪见,一切塵劳妄念,从此而生」102的根源疮毒处而说;根源疮毒处既在「境上起邪念」,则应以正念及忏悔精进以断除之。

是故,惠能在无相忏悔之项目上,虽简列为「愚迷」、「愚痴」、「妒疾」三种业缘,其实此三种业缘实即在含摄佛陀所说之一切贪、瞋、痴三毒及其引发之一切「烦恼障」、「业障」、「果报障」,并强调了心、心所中当下一念的正确抉择处理之重要,及对世俗僧众迷於现象层面的忏悔内容、仪则而欲点醒拔之也。这样的「当下一念」,是「念者,念真如本性。真如是念之体,念是真如之用」的无执之念;其「无念」,是「无念者,於念而不念」的无念,103是「於一切境上不染」、「于自念上离境」、「不於法上念生」之无住、无著、无缚、非边见的当下无相正念。104

这种正念,是「於一切时,念念自净其心,自修自行,见自己法身,见自心佛,自度自戒」的,所谓「一切时」,即昼夜六时,即今日所说之一日二十四小时,引申之则为无时无刻、一生一世,乃至三生三世、至不可计数无量劫之时间之流里。「念念」,则指当下之念,引申之为五蕴身心在十二处十八界的因缘和合状态之当下的意念,这种意念之造作,在一刹那当下或不可计数无量劫中的任何一刹那当下而起,它是依于甚深缘起的,是此有故彼有的,故可以连续不绝的造作无量无边之无明罪业而障覆本性;但亦可以是此无故彼无的,因为如来藏自性清净心会自见其罪业之无自性且不受其生住异灭之变化而受到蒙蔽,故只要「念念自净其心」即无罪业不失或戒体不净之问题。「自修自行」,强调了众生皆有佛性的自觉自证能力,只要运用此一众生本具的能力,任何禅者皆可自知自觉而自见缘起念念所造作的业障,亦依於甚深缘起在当下进行「见过—发露—忏罪—除罪」功夫而回复清净法身。「见自己法身,见自心佛,自度自戒」,强调了「心——佛——众生——法」的四无差别与「戒——忏——禅——净」的一体如如,禅者随时都在悟入状态,故能以定慧不二的般若慧观与「三学——三身——三业」作时时刻刻细密不绝的交互机体衔接关系并在当下灭除罪业。从《壇经》立场言之,惠能乃以大乘佛教如来藏自性清净心及特有的「四弘誓愿」为基础,105以利益众生弘扬佛法为目的,在日常生活中自知自觉、自忏自净、自度自戒而「直了成佛」。106

这样的自觉自忏,它不在玄虚高远之处借诸佛如来菩萨的他力以忏罪,而是忏者自身在当下以清净自性心与罪性本空之理「见过—发露—忏罪—除罪」而界体清净。当神会(684~758)到曹溪质问惠能「和尚坐禅,见亦不见」时,惠能除了棒打他三下外,还教他真正的禅定,并不是枯坐冥思去看心看净,而是「常见自过患」、「不见他人过罪」。107所谓「常见」,即一切时中的正确禅见,在惠能而言即是以般若的无上正等正觉之智慧照见自性,以此智慧照见动身口意所造作的「过患」、「过罪」。所谓「过患」、「过罪」,指的是禅者身口意三业、贪瞋痴三毒等所引起的各种现世罪业、後世罪业及现世後世二俱罪业,即指无明缘起的烦恼障、业障、果报障等,108即是现实之人当下熟现的一切烦恼过患罪业。这种以般若智慧进行「念念自净其心,自修自行,见自己法身,见自心佛,自度自戒」的智慧禅观以「常见自过患」去断除自己三毒、三障的忏悔,即是常以般若慧照见无明烦恼罪业,在当下观照中忏除灭尽,永断不起,这是五祖弘忍的向内「自看」金刚忏悔的进一步阐扬,亦敦煌卷子《二入四行论》中「若人犯杀、媱、盗,畏堕地狱,自见己之法王,即得解脱」,109免一切罪的见性除罪之禅法是上下相通的。在四卷《楞伽》中,自过患又被称作「一切众生自心现流」或「自心现习气过患」,110世尊不执於顿渐,以超越自心量的不思议自觉圣智境净除一切众生的烦恼业障,惠能唯传顿教法,以正念「常见自过患」而精进不已。如此,惠能的禅定,并不是在四禅八定,不是在心注一境的凝住壁观,而是要在日常生活中践行「不见一切人过患」的无相忏悔,111即是如实了知的「常见自过患」而不执著於「常见自过患」之自觉自忏、自念自净、自修自悟,这近似於南传《增支部》以无上正等正觉照见过患的证心解脱,不受後有,112但《增支部》的不受後有毕竟倾向於一生色身,惠能则是超越时空又入时空而不执於时空的「自性不动」之禅定。传为宝誌禅师(418~514)作的《大乘讚》亦云:「自见昔时罪过,除却五愁疮疣」,113当与惠能这种自性忏悔相近。又,惠能弟子如慧忠禅师(?~775)的「善恶不思,自见佛性」,114荷泽神会的「性中常慧照,自见自知深」,115百丈弟子黄蘖希运(?~850)《传心法要》的「自见本珠」等,116可说都是惠能「常见自过患」自性忏悔的进一步发挥。惠能这种自性不动禅观的「常见自过患」,从敦博本《壇经》出现五十三次的「自性」、十三次的「见自」、九次的「自本」等,可以看出他的无相忏悔是将超越生灭的如来藏自性清净心与现实人的当下烦恼过患作细密机体之融合处理的,故曰:「邪来正度,迷来悟度,愚来智度,恶来善度,烦恼来菩提度,如是度者,是名真度。」117宗宝本《壇经》中,更出现了一百零二次的「自性」,十五次的「见自」及十一次的「自本」,亦可看出南禅弟子对惠能「常见自过患」自性忏悔的践行精神。

不过,从敦博本《壇经》看,惠能的无相忏悔应不需如惠昕本以降《壇经》般另外再安置「自性五分法身香」。118在《大乘义章》中,「五分法身」本是「戒→定→慧→解脱→解脱知见」的次第渐进之开悟禅法,它和大乘菩萨净戒、六波罗蜜、八正道是共相收摄的禅定观慧之精进法,119但对北宗神秀来说,「五分法身香」则是依於大乘菩萨戒下看心看净的无生忏悔法,120惠昕本以降《壇经》虽加上「自性」二字以强调如来藏自性清净心的作用,但仍是侧重了次第渐进之禅观开悟之意,此已与惠能在定慧不二的「念念行平等直心」121当下的无相忏悔不同,故惠能云:「心地但无不净,西方去此不远;心起不净之心,念佛往生难到;除十恶即行十万,无八邪即过八千。但行直心,到如弹指。」122但行直心以念佛,成佛是到如弹指;心净者,自然无罪;心不净者,则无论到哪里去都带业往生;忏悔灭罪,念佛往生,不在往生西方或往生东方的佛位安置上,而在当下直心的行十善、除十恶。故惠能的无相忏悔,仅须正念如灯,心灯如般若空智,其云:

一灯能除千年闇,一智能灭万年愚。莫思向前,常思於後;常後念善,名为报身。一念恶,报卻千年善心;一念善,报卻千年恶业。123

依於缘起,一灯,即自性心灯也;一智,即般若空慧也;一念恶,即妄想边见也;一念善,即无上正等正觉之念也。依於甚深缘起,行者即是法身,法身缘於化身,化身缘於报身,此报身又在无始以来无明业力之缘起障碍下,自然形成「千年闇」、「万年愚」之业力障碍。这样,的「千年闇」与「万年愚」,若在「前念、後念及今念」的当下念头上依然执迷不悟,则继续轮回成千年恶业;反之,能以无相忏悔之无相正念调行之,前念、後念及今念的当下念头,念念自觉、自忏、自省、自律,深晓因缘果报之必然,甘心无怨之积极面对,自然灭除一切烦恼障碍,永断不作,而得大自在解脱,离苦得乐,成就无上菩提妙境。故云:

无念法者,见一切法,不著一切法;遍一切处,不著一切处;常净自性,使六贼从六门走出。於六塵中,不离不染,来去自由,即是般若三昧,自在解脱,名「无念行」。莫百物不思,常令念绝,即是「法缚」,即名「边见」。悟无念法者,万法尽通;悟无念法者,见诸佛境界;悟无念顿法者,至佛地位。124

能够「见一切法,不著一切法」与「遍一切处,不著一切处」,就是超越差别对立的如来藏自性清净心,以此清净自性去接触一切法、一切处,自然不会有妄念产生,纵使有念头产生,亦是无相无执的正念;心中因一切法而生正念,六贼自然不会障覆清净自性,自然得从六门出去;以如来藏自性清净心不离不染於六塵,自然如来如去,无来无去,般若三昧的空慧自然体现,而得自在解脱,这就是所谓的「无念行」。反之,若於念念时中,於一切法上无住,百物不思,常令念绝,即是「法缚」,即名「边见」,以边见自缚於法,以缚法之妄念去观照万物,则念念已非正念,见见已非正见。故惠能所谓的「无相忏悔」,无所谓相或非相,无所谓念或不念,只是依於原本清净的自性,於一切时,念念自净其心,自修自行,见自己法身,见自心佛,自度自戒,六贼自然无法作用,罪业亦无从生起,这不须用近於玄奥的一念三千、一心三观或一心法界等来说明即可证悟的。

法达诵《法华经》七年不解正法,惠能云:「经云:『诸佛世尊,唯以一大事因缘,故出现於世。』……离却邪见,即一大事因缘。」125依惠能所说,其禅法即大因缘法;其大因缘法,可说即是无相忏悔法;所谓无相忏悔法,即是正知正念下的「离却邪见」;这种「离却邪见」,即「念念时中,於一切法上无住」之无念法,亦即是「无念亦不立」的般若无相忏悔,此种般若无相忏侮,是当下自觉正念以「直指见路」126的自性不动之忏悔,是离我相、离人相、离众生相、离寿者相、离於一切相之无相忏悔;是故,努力依法修行,自己「心行」、「心正」、「开佛知见」,就能自转《法华》妙义;若是自己「不行」、「心邪」、「开众生知见」,什么观行忏仪都无法转动《法华》心义。127同理,自己「心行」、「心正」、「开佛知见」,就能自转《阿含》、《般若》、《胜鬘》、《维摩》、《华严》、《涅槃》、《楞伽》、《楞严》、《起信》……等经典佛意,不沾粘於经典中的半言半字,无执於罪福功德,自忏己罪,不见人非,是谓「於一切法上念念不住」的正念忏悔。以此「见一切法,不著一切法;遍一切处,不著一切处」的无相忏悔永断三世罪障,则万法尽通、见诸佛境界、顿悟成佛。

「常见自过患」,即时时刻刻慧见覆障於自性中的烦恼罪业,忏者於一切法上以念念不住的正知正念照见烦恼罪业之波澜起伏,它不执著於一切外在的佛菩萨愿力、佛国净土理想、礼忏仪轨进行或哲理系统之辩析,不是一般忏法针对罪相所进行的事忏,亦不是「念实相以宴安,耀慧日於霜露」的理忏,而是以无上正等正觉的般若空慧以忏悔灭除之,使身心清净自在的自性忏悔,大乘真忏悔。这不但对传统佛教和其他佛教宗派的忏悔理论或忏悔仪轨都带来严重冲击,128亦不再是达摩楞伽心法中的「凝住壁观」之坚定禅观忏悔,不是北宗侧重於菩萨戒看心看净的礼忏仪轨,而是南禅针对现实之人、平常之人自身烦恼过患问题之处理的初始模式。

四、《壇经》无相忏悔思想的衍变

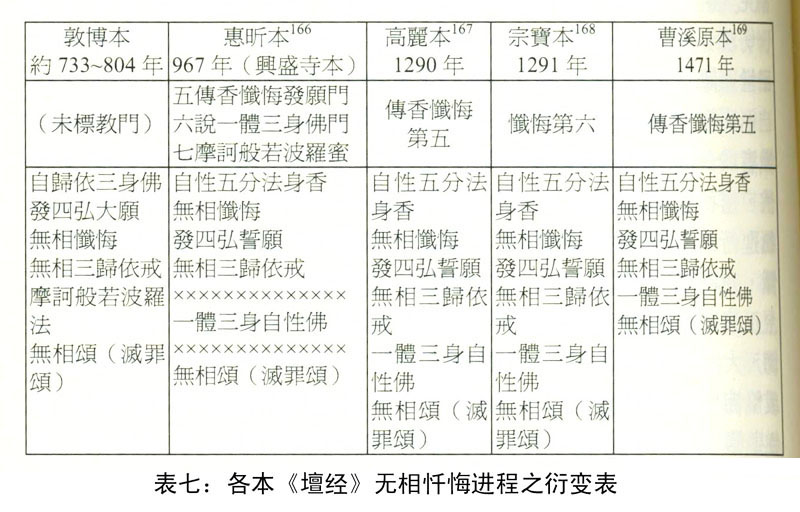

上述惠能的无相忏悔,指的是敦博本077号《壇经》的内容与思想义蕴。事实上,敦博本077号《壇经》之後,随著政治时局的变化、佛教的发展史、禅宗的迅速扩大、南禅思想的演变与社会贤达的讲说,各版本《壇经》在不同时空下皆有不同程度之增补删併。但本书无意於增补删併的考订,而是欲就敦博本(敦煌本)129、惠昕本、高丽本、曹溪原本、宗宝本等本关于惠能无相忏悔的说法进程进行观察与比较,略述唐代至元明间《壇经》无相忏悔思想的衍变概况。先将惠能讲说无相忏悔部分之进程制表如下。

由敦博本、敦煌本视之,134八世纪末至九世纪初,唐代禅宗所传承的《壇经》大致仍依照惠能在世时所说过的无相忏悔进程之原本内容,未作多大的变动,这可证明南禅禅师们对惠能无相忏悔的认同与尊重。

但十世纪後,北宋惠昕本《壇经》已将惠能的顿教禅法重新编排,另置章目,有关无相忏悔的部分,被分别编在「五、传香忏悔发愿门」、「六、说一体三身佛门」与「七、摩诃般若波罗蜜」三个教门中,将原本惠能所说的无相忏悔进程做了大幅度的调整,表面看来似是符合科学分类的安排,其实已模糊了惠能无相忏悔的「完整性」、「通融性」、「焦聚性」。如敦博本在「坐禅法」後,直接接到「自归依三身佛」,但惠昕本却把它重新更名,并编到无相忏悔的後面,即是「六、说一体三身佛门」一节中。原本的「发四弘大愿」,亦改名为「发四弘誓愿」,这似是近乎佛教经典的名称,但失去了惠能当初所强调的「弘大」意,且惠能的「发四弘大愿」是在无相忏悔之前,惠昕本却安排在无相忏悔之後,自惠昕本至高丽本、宗宝本和曹溪原本都是如此,这表示了宋代禅宗认为无相忏悔似是比「发四弘大愿」来得重要的。

此外,敦博本原有「说摩诃般若波罗法」的进程,但惠昕本之後,都将它安置到后面的章节去,与无相忏悔似乎不相干了。另外,惠能所说的「无相颂」(灭罪颂),本来是与无相忏悔联成一体的,但惠昕本却安排在「七、摩诃般若波罗蜜」一节中,忏悔义蕴已然遭到割裂;从这点而言,高丽本、宗宝本和曹溪原本把「无相颂」(灭罪颂)回复到「无相忏悔」的进程内,似是较合乎惠能之原意。又,宗宝本以精要的「忏悔第六」编排惠能的无相忏悔,次序为「第六」,介於「坐禅第五」与「机缘第七」中间,与他本的顺序不同;章目上不用「传香」二字,或许是为了契应禅宗不立文字的简朴之用。

此中最特殊的是,自惠昕本之後,高丽本、宗宝本和曹溪原本都在无相忏悔之前加入了「传香」作用的「自性五分法身香」,即用自性本有的「智慧香火」内薰心性,作为禅者的清净心戒。这是惠能无相忏悔所没讲的,从内容义而言,惠能重视的是无相忏悔的灭罪清净,但惠昕本之後诸本都重视了戒体清净的心香,这并不合乎惠能无相忏悔的活泼禅观实践。但从南禅角度而言,「自性五分法身香」的戒体清净亦应是用来践履无相忏悔的重要前提,与大乘菩萨戒的戒体清净说有有质的上的不同,即更重视心戒与顿悟见性的禅观。这五种智慧香火,本是印度中观学者所说出的,他们认为「圣谛火」能烧灭烦恼,当它与「戒、定、慧、解脱、解脱知见」五分法和合之後,即是一位觉悟之圣人。135但从敦煌文献如《大乘五方便》、《观心论》、《破相论》等处的禅观内涵视之,136九世纪後的唐代禅师们已活用为自性智慧香火,南北宗似乎都共同肯认之,只是北宗较重视用於看心看净与渐悟禅法,南宗则重视直心见性的顿教禅法。自惠昕本加入这五种自性智慧香火後,高丽本、宗宝本和曹溪原本都依循不变,这表示了宋、元、明以後的禅宗大师们都认为无相忏悔之前必须先以智慧香火「各自内熏」的心戒,净化自性之身,再行忏罪清净。这或许有随顺众生的方便作用,或许中晚唐南禅特重禅意实践之关系,从实质而言,它已与惠能「无念为宗,无相为体,无住为本」的般若实相之无相忏悔已有质的上的变化,即惠能的无相忏悔是第一义不动、定慧不二的当下常见自过患罪业之忏除清净,南禅弟子们则加入了北宗的方便思想,强化了戒体清净禅观的理论。对惠能的常见自过患的三无功夫而言,南禅弟子们的作法其实是有些画蛇添足的。

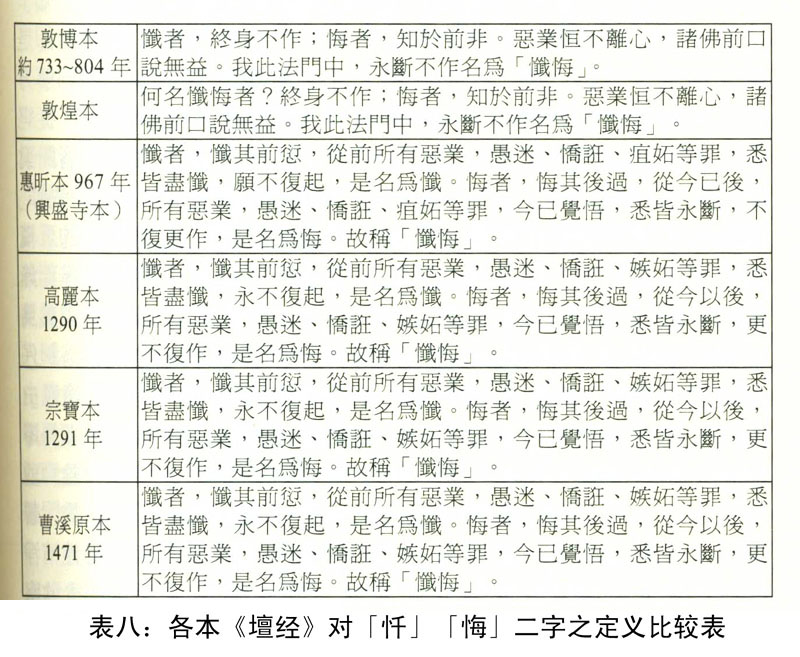

至於各本《壇经》对「忏」、「悔」二字的定义亦值得注意,制表明之:

由上表可以看出,敦煌本虽将敦博本的「忏者」误抄为「何名忏悔者」,但其他文字都一样,二者都将「忏」定义为「终身不作」,「悔」字定义为「知於前非」。但惠昕本、高丽本、宗宝本、曹溪原本四者却将「忏」字定义为「忏其前愆,从前所有恶业,愚迷、憍诳、嫉妬等罪,悉皆尽忏,永不复起,是名为忏」,「悔」字定义为「悔其後过,从今以後,所有恶业,愚迷、憍诳、嫉妬等罪,今已觉悟,悉皆永断,更不复作,是名为悔」。

这有六点重要问题必须厘清,其一,若对照於笔者在第一章第三节中「(六)大乘佛教忏悔的八种义蕴」之实质内涵来看,前二者与後四者对忏悔的诠释都极其简易,虽无法将印度佛教的忏悔义蕴诠释清楚,却正显现出禅宗忏悔之定义。其二,後四者其实是将惠能发露的念念中之愚迷、憍诳、嫉妬等罪赘置於「忏」与「悔」的定义里,此与前二者中仅以简朴语言的「终身不作」、「知於前非」是不同的。其三,「前非」与「前愆」的词义虽极为相近,但前二者是将「前非」用於「悔」字之诠释,且由「知」字可知是在教导忏者要清楚的认知往昔所造诸恶业;後四者却是将「前愆」用於「忏」字的诠释,且运用的是中国传统的训解方式;二者的诠释方法不同、内涵迥异、对象亦不同。其四,从经典翻译的立场而言,前二者的「悔者,知於前非」与後四者所说的「忏者,忏其前愆……」都能契应《维摩诘经》的「就悔先罪」的知於宿业苦劫与忏罪精进之义,137但都缺少隋·慧远所说的:「恒知罪空,不执性罪入於过去,此灭罪业而不立性」的不二无垢无相忏罪及利己利他之大乘义。138其五,後四者将「悔」字定义为「悔其後过」,或许具有小乘戒律上的「防非止恶」之功能,但仔细阅读《壇经》,并未有此种功能,且忏悔本就不是在追悔「後过」,未发生的「後过」是不合乎因果逻辑的,故後四者的定义显得不恰当。其六,前二者将「忏」定义为「终身不作」,从经典诠释的角度而言,可以看出惠能的无相忏悔是一种极为勇猛精进的大誓愿力之呈现,此种勇猛精进之大誓愿力是自己由本有的自性清净心张扬开来的忏罪精神与不可思议的效果,此效果又是如人饮水冷暖自知的,纵使神秀、神会、永嘉、天台智顗、湛然、华严法藏、澄观、净土善导、法照、律宗道宣、义净等禅师皆能体证到惠能的无相忏悔,其忏罪除罪与清净自在的效果必与惠能的「终身不作」境界是不同的。

综由表七、表八看来,它们透显出一个重要的讯息,即不论唐代南宗禅师的心法如何变化,不论宋、元、明以後的禅宗大师们如何增益《壇经》的内容,他们无不重视著无相忏悔之体证,无不在自家禅法中默默地践行著惠能定慧不二、以般若慧常见自过患而不见他人罪的自性忏悔,亦即是实相无相不执著於忏悔仪轨的大乘真忏悔。

1 关于惠能的忏悔思想部分,笔者曾撰〈由大乘佛教的无相思维看惠能的无相忏悔〉一文,载《大专学生佛学论文集》(十六),(台北:华严莲社,2006年8月31日),页67~130。然该文限於字数,较为简略,本书已再作增添与润饰。

2 《六祖壇经》,页53~54。

3 《六祖壇经》,页80。

4 《释禅波罗蜜次第禅门》卷二,《大正》46,页485中。智顗在《金光明经文句》卷三中又将忏悔做了「首、伏」、「白、黑」、「修来、改往」、「披陈众失、断相续心」、「惭、愧」、「贤圣、凡夫」、「第一义、非第一义」、「三乘圣贤、凡夫」、「圣贤三十心、凡夫无三十心」、「十信、凡夫」等十种解释,颇为复杂。见:《大正》39,No.1785,页59上~下。

5 宗宝本《壇经》,《大正》48,No.2008,页354上。

6 《六祖壇经》,页54。

7 《六祖壇经》,页44、50、53。

8 关于《导凡趣圣悟解脱宗修心要论》(又名「修心要论」,「最上乘论」)、《金刚五礼》、《大乘五方便》、《大乘无生方便》、《观心论》、《大通和尚七礼文》等等敦煌写本的忏悔义蕴,详参本书第三章「弘忍与神秀的忏悔思想」部分之论述。

9 此次法会,是缘起於惠能初至大师至宝林,而由韶州韦刺史(名据)及显要官僚的入山邀请,请惠能出於城中大梵寺讲堂为众开缘说法。故此次法会必然是经过韦据等人的精心布置,而惠能当亦顺著一般施戒法会之过程而登壇说法的。邓文宽校注,《六祖壇经》,页11。

10 分见《六祖壇经》,页l4→27→35→38→41→44→50→53→54→56→71→82。

11 《大乘无生方便门》,《大正》85,No.2834,页1273下。

12 惠能继承弘忍的金刚禅法,更以般若加入佛性之中,这学者已多所论列,如济群〈壇经的般若思想〉,如禅编《六祖壇经研究》(三),北京:中国大百科全书,2003年4月,页147~157。陈平坤《慧能禅法之般若与佛性》,台北:大千,2005年12月

13 《大正》46,页952上~953中、794下~上。据汪师娟之研究,现存最早的具足五悔法的礼忏文,可能是失译人名而附在梁录的《菩萨五法忏悔文》(538-597),它的形式相当一致,分别在五言偈颂之後,作「忏悔(已)竟,五体作礼」、「请佛已竟,头面作礼」、「随喜已竟,五体作礼」、「迴向已竟,头面作礼」、「发愿已竟,洗心作礼」,已经具备了一定的礼拜仪节。……在《法华三昧忏仪》以及《国清百录》中的礼敬法中皆设有「至心忏悔」、「至心劝请」、「至心随喜」、「至心迴向」、「至心发愿」等五法。後来礼忏文中的五悔,有可能直接或间接受到天台忏仪的影响。见:《敦煌礼忏文研究》,页324~325。

14 《梁皇忏》十卷之内容,铺陈了「归依三宝」→「断疑」→「忏悔」→「发菩提心」→「发愿」→「发迴向心」→「显果报」→「出地狱」→「解怨结」→「发愿」→「自慶」→「为六道礼佛」→「迴向」→「发愿」→「嘱累」等仪程。详见:《大正》45,No.1909,页922中~967下。

15 《大乘无生方便法门》,《大正》85,No.2834,页1273下。

16 杨曾文撰,〈神会及其禅法理论〉,收入氏编,《神会和尚禅话录》,页223。

17 重视四卷本《楞伽经》、《起信论》、《般若经》、《大涅槃经》是南宗禅法之特点。《般若经》为南宗禅法提供空、无相、无念的般若本体论基础,并为其论证顿悟解脱论提供相即不二的方法论依据。《大涅槃经》讲一切众生皆有佛性,皆可成佛,为南宗的心性论的主要来源。见杨曾文〈神会及其禅法理论〉,收入氏编,《神会和尚禅话录》,页230。

18 邓文宽校注,《六祖壇经》,页27。

19 其云:「若大乘者闻说《金刚经》,心开悟解。故知本性自有般若之智,自用智惠观照,不假文字。」《六祖壇经》,页61。

20 《六祖壇经》,页41。

21 《六祖壇经》,页63、103。

22 《六祖壇经》,页20。

23 《六祖壇经》,页38。

24 《六祖壇经》,页53~54。

25 《六祖壇经》,页44~45。

26 关于慧可「无迹可觅」的「身佛不二」思想,见本书第二章第三节「慧可与僧璨的忏悔思想」部分之论述。另:洪修平亦云:惠能活用竺道生熔真空妙有于一炉,以般若实相说会通佛性论,把解脱由「向外觅求」转为「向内证悟」的思维途径。见氏著《禅宗思想的形成与发展》,页310。

27 《六祖壇经》,页38。

28 《六祖壇经》,页38。

29 鸠摩罗什译《金刚般若波罗蜜经》,《大正》8,No.235,页751上~中。

30 《大方广佛华严经卷十·夜摩天宫菩萨说偈品第十六》,《大正》9,No.278,页465下~466上。

31 《六祖壇经》,页38。

32 如惠能云:「呈自本心」、「不识本心,学法无益」、「识心见性,即悟大意」、「识自本心,是见本性」、「识自本心,即是解脱」。邓文宽校注,《六祖壇经》,页26、38、67。

33 《六祖壇经》,页60。

34 《六祖壇经》,页38。

35 《六祖壇经》,页53~54。

36 《大正》45,页922中-967下。

37 隋·智顗《法华三昧忏仪》,《大正》46,页949上-955下。此外,智顗尚有《方等三昧忏法》、《请观音忏法》、《金光明忏法》等忏法,归纳了印度大乘佛教所说之忏悔方法,配合戒、忏、观、慧兼修之教观合一理论,使得中国佛教的礼忏仪节轨走向成熟之地。

38 道场法事七门:1.勤修、2.简器、3.呵欲、4.弃尽、5.具缘、6.严处、7.立志。礼忏法门八门:1.启请圣、2.供养观门、3.称如来、4.礼敬三宝、5.忏悔诸障、6.余杂事、7.旋绕念诵、8.正坐思维。见宗密《圆觉经道场修证仪》,《卍新续》74,No.1475,页375上~511下。

39 《六祖壇经》,页82。

40 《六祖壇经》,页83。

41 《六祖壇经》,页35、43、51、55、65、67。

42 《祖堂集卷三·崛多三藏》,页65。

43 《六祖壇经》,页71。

44 大乘佛教菩萨波罗蜜的修行立场是不求自利、尽力为他的,连成佛亦不企求之无止境修行,故当一个人欲往此路直进之时,须有相当之决心。菩萨这份决心被比喻为穿著铁铠甲衣上战场之勇士,即经中所谓之「著弘誓大铠」。此一菩萨会引导无量无数众生趋向涅槃,同时却不认为存有被导入涅槃之人,亦不认为有引导之人。此种努力精进称为「弘誓大铠」(大誓庄严、摩诃僧那僧涅)。参:平川彰著,释显如、李凤媚译《印度佛教史》(上),(嘉义:法雨道场,2003年5月),页348。

45 《六祖壇经》,页18。

46 详本书第二章第三节「慧可与僧璨的忏悔思想」部分之论述。

47 刑东风〈慧能禅宗思想的三个问题〉,台北:华梵大学哲学系,《华梵大学第七次儒佛会通学术研讨论文集》,2003年9月,页454~466。

48 《六祖壇经》,页77。「到如弹指」之「弹」,原本作「禅」,此据惠昕本、邓文宽校注改之。

49 杨曾文《唐五代禅宗史》,页177。

50 惠能云:一行三昧者,於一切时中行、坐、卧、常行直心是。《净名经》云:「直心是道场,直心是净土。」莫心行谄曲,口说法直,口说一行三昧,不行直心,非佛弟子。但行直心,於一切法上,无有执著,名一行三昧。迷人著法相,执一行三昧,直言坐不动,除妄不起心,即是「一行三昧」。若如是,此法同无情,却是障道因缘。道须通流,何以却滞?心不住法,道即通流,住即被缚,若坐不动是,维摩诘不合呵舍利弗宴坐林中。《六祖壇经》,页35。

51 《六祖壇经》,页71。

52 《高僧传卷十一·明律·论曰》,《大正》50,No.2059,页403中~下。

53 关于我国西周就亦有社祭的礼制,参杨宽《西周史》,(上海:上海人民出版社,2003年4月),页833~834。

54 唐·道宣《道宣律师感通录·宣律师感天侍传》,《大正》52,No.2107,页441中~下。另参:道宣《关中创立戒壇图经》,《大正》45,No.1892,页807上~819上。

55 圣严《菩萨戒指要》,(台北:法鼓文化,1997年),页28。

56 《大正》85,No.2837,页1286中~下。

57 《传法宝纪并序》,柳田圣山《初期禅宗史书の研究》,页567。

58 学界对神秀菩萨戒之研究,已有不少成果,如日·土桥秀高〈敦煌本受菩萨戒仪考〉,《印度学佛教学研究》第8卷第1号,33~42。武田忠〈大乘五方便の诸本の成立について〉,《印度学佛教学研究》v.19n.1,(东京:日本印度学佛教学会,1971年1月),页262~266。

59 相关资料见《七祖法宝记》下卷,收入方广錩《藏外佛教文献》第二辑,(北京:宗教文化,1995年),页134~165。《第七祖大照和尚寂灭日斋讚文》,见田中良昭《敦煌禅宗文献の研究》,(东京:大东出版社,昭和58年),页555。

60 田中良昭《敦煌禅宗文献の研究》,(东京都:大东出版社,昭和58年),页462~465。

61 惠能在无相戒壇法中,共说出两次「《梵網菩萨戒经》」。敦博本《壇经》载:《梵網菩萨戒经》云:「本源自性清净。」善知识!见自性自净,自修自作自性法身,自行佛行,自作自成佛道。又,《梵網菩萨戒经》云:「本源自性清净。」识心见性,自成佛道。分见《六祖壇经》,页43、65。

62 详本书第一章绪论「第三节佛教忏悔与禅宗忏悔思想之义界」之「一、佛教「忏悔」义蕴之厘定·(二)佛教忏悔、戒律与修行之关系」部分之论述。

63 《梵網经菩萨心地戒品》卷十下,《大正》24,No.1484,页1003下。

64 《高僧传卷十一·明律·论曰》,《大正》50,No.2059,页403中~下。

65 《六祖壇经》,页90。

66 湛如《简论六祖壇经的无相忏悔——兼谈唐代禅宗忏法体系的形成》,《法音论壇》,1997年第3期(总第151期),页13~27。笔者按:湛如的理论,依於元·宗宝本《壇经》的「心平何须持戒?行直焉用参禅?」而说,这已是宋、元之际的南禅说法,较不能契近於惠能的自性戒、无相忏悔等说法。

67 《六祖壇经》,页14。

68 弘忍和尚问惠能曰:「汝何方人,来此山礼拜吾?汝今向吾边,复求何物?」惠能答曰:「弟子是领南人,新州百姓,今故远来礼拜和尚,不求余物,唯求佛法作。」大师遂责惠能曰:「汝是领南人,又是獦獠,若为堪作佛?」惠能大师曰:「人即有南北,佛性即无南北,獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?」大师欲更共语,见左右在旁边,大师便不言。邓文宽校注,《六祖壇经》,页16-17。

69 《六祖壇经》,页34~35。

70 《六祖壇经》,页34。

71 唐·般剌蜜谛《楞严经》卷六,《大正》19,No.945,页131下。

72 《六祖壇经》,页42~43。

73 《六祖壇经》,页43。

74 《六祖壇经》,页44。

75 《六祖壇经》,页45。

76 《六祖壇经》,页55。

77 《六祖壇经》,页90。

78 《六祖壇经》,页61。

79 神会在《南阳和上顿教解脱禅门直了性壇语》中即云:「何者是三无漏学等?戒、定、慧是。妄心不起名为戒,无妄心名为定,知心无妄名为慧,是名三无漏学等。」《神会和尚禅话录》,页6。

80 《六祖壇经》,页82、83。

81 《六祖壇经》,页83。

82 惠能云:「摩诃般若波罗蜜,最尊最上第一,无住、无去、无来,三世诸佛从中出,将大知惠到彼岸,打破五阴烦恼塵劳,最尊、最上第一讚,最上、最上乘法修行,定成佛,无去、无住、无来往,是定惠等,不染一切法,三世诸佛从中,变三毒为戒、定、惠。」《六祖壇经》,页59。

83 笔者此处之「samyak-smrti」,系参冉云华之研究而标注。按:「念」字之梵文,冉云华认为相当於「四念处」梵文catvāri smrty upasthānāni中的「smrty」或「smrti」,巴利文是「sati」,sati的语根是「追想」或「追忆」(动词),等於英文的「to remember」。「无念」的梵文为「asmrtaya」,相当於英文中的「unrememberable」。至於「正念」,应为「samyak-smrti」。参冉云华〈敦煌文献中的无念思想〉,收入氏著《中国禅学研究论集》,(台北:东初,1980年7月初版,1991年7月2版),页138~159。不过,在博士论文口试中,胡其德教授以为冉云华所说之「无念」的梵文为「asmrtaya」,并不能整全的表示出惠能的「无念」。笔者认为,惠能「无念为宗」之「无念」,确实是惠能自身「常见自过患」而与三无、三学、三身、三世、三障等相契相遮,相遮相用,相用相灭,相灭见性的「无念」,故於此再说明之。

84 参拙著:《慈悲水忏法研究》,页41~42。

85 《大智度论卷七十七·释同学品第六十二》,《大正》25,No.1509,页604中。

86 傅伟勳〈禅佛教、心理分析与实存分析〉,《东吴大学哲学系传习录》第四期,1985年6月,页14~15。

87 印顺《成佛之道·第四章三乘共法》,(台北:正闻,1999年6月),页148~170。

88 日·舟桥一哉著,余万居译,《业的研究》,(台北:法尔出版社,1999年6月),页3~37。

89 印顺《成佛之道》,页68-70。

90 《增壹阿含经卷二十四·善聚品第三十二》,《大正》2,No.125,页673下~675下。

91 关于「离於两边」、「正观」、「正见」的缘起中道,见刘宋·求那跋陀罗译《杂阿含经卷十·262经》,《大正》2,No.99,页66下~67上。唐·玄奘译《缘起经》,《大正》2,No.124,页547中。刘嘉诚〈佛教伦理学探究〉,《辅仁宗教研究》v.1(创),(台北:辅仁大学法学院宗教学系,2000年5月),页129~158。

92 《中阿含经卷三·(15)业相应品·思经第五》,《大正》1,No.26,页437中~438中。

93 详《中阿含经十五·业相应品·(70)转轮王经第六》,《大正》1,No.26,页520中~525上。

94 《六祖壇经》,页15、32、38、70、85、116。

95 《六祖壇经》,页53。

96 《六祖壇经》,页58、65。

97 当然,竺道生的「众生皆有佛性」、「顿悟成佛」与禅宗大师的基础与内涵并不相同,洪修平认为:其一,竺道生的顿悟是一种理悟,是观理得性,体法为佛,此与惠能立足於当下无念之心,与修道之人的体悟自证、识心见性、能所俱泯、念念不断、念念无著显然是不同的。其二,竺道生虽然否定支道林等人的小顿悟,但并不废弃十地的渐修,所谓「悟不自生,必藉信渐」是,这与惠能顿悟顿修、融修於悟的顿悟说是不一样的。详氏著《禅宗思想的形成与发展》,页309~310。

98 《六祖壇经》,页38。

99 《六祖壇经》,页39。

100 《六祖壇经》,页45。

101 《六祖壇经》,页45~46。

102 《六祖壇经》,页38~39。

103 《六祖壇经》,页38~39。

104 印顺《无诤之辩》,(台北:正闻出版社,1998年1月),页78~80。

105 关于惠能四弘誓愿的部分,湛如与林妙贞皆有研究,但仍以宗宝本为对象,湛如〈简论六祖壇经的无相忏悔——兼谈唐代禅宗忏法体系的形成〉,北京:《法音论壇》第3期(总151期),1997年3月,页13~20。林妙贞〈试略「摩诃止观·十乘观法」中之「四誓愿」与「六祖壇经·忏悔品」中「四弘誓愿」之比较〉,台北:《海潮音》第83卷第2期,2002年2月,页8~13。

106 《六祖壇经》,页15。

107 《六祖壇经》,页97。S.5475号敦煌本《壇经》大致相同,略变为「吾亦见,常见自过患故。云亦见亦不见者,不见天地人过罪,所以亦见亦不(见)也。」《南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师於韶州大梵寺施法壇经》,《大正》48,No.2007,页343上。宗宝本《壇经》修正幅度较大,其为「吾之所见,常见自心过愆,不见他人是非好恶,是以亦见亦不见。」元·宗宝本《六祖大师法宝壇经》,《大正》48,No.2008,页359中。

108 《杂阿含经卷三十五·(九七三)》,《大正》2,No.99,页251中~下。

109 《禅宗全书·语录部(一)·四行论》,页32。

110 《楞伽阿跋多罗宝经卷一·一切佛语心品之一》,《大正》16,No.670,页486上。

111 《六祖壇经》,页41。

112 《增支部》一,《汉译南传大藏经》19,页370。

113 《景德传灯录卷二十九·誌公和尚大乘讚十首》,《大正》51,No.2076,页449下。

114 《景德传灯录卷五·慧忠国师》,《大正》51,No.2076,页244中。

115 《景德传灯录卷二十八·洛京荷泽神会大师语》,《大正》51,No.2076,页439下。

116 裴休集《黄蘖希运禅师传心法要》,《景德传灯录》卷九,《大正》51,No.2076,页271中。

117 《六祖壇经》,页51。

118 惠昕本《壇经》之「五分法身香」见:柳田圣山《六祖壇经诸本集成》,(京都:中文出版社,1976年7月),页54~55。宗宝本《壇经·忏悔第六》,《大正》48,No.2008,页353下。

119 《大乘义章卷十·三学义五门分别》,《大正》44,No.1851,页658上。

120 《大乘五方便》,《禅宗全书·语录部(一)》,页218~219。

121 《六祖壇经》,页75。

122 《六祖壇经》,页77。

123 《六祖壇经》,页46。

124 《六祖壇经》,页67~68。

125 《六祖壇经》,页92~93。

126 《六祖壇经》,页89。

127 《六祖壇经》,页93。

128 参杨曾文《唐五代禅宗史》,页179。

129 甘肃敦博馆077号敦博本与大英博物馆藏S.5475号敦煌本关于无相忏悔之记载大致相同,故取敦博本为代表。高丽本是南禅传至韩国的版本,可以与中原地区的宗宝本做对照。宋元至明代之间,时空环境又有变化,故取曹溪原本以与诸本对照。

130 柳田圣山《六祖壇经诸本集成》,(京都:中文出版社,1976年7月),页54~55。据杨曾文之研究,惠昕本《壇经》原本形成於「九世纪前中期」,见杨曾文〈《壇经》敦博本的学术价值探讨〉,收於氏编《敦煌新本六祖壇经》,(上海:古籍出版社,1993年10月),页183~329。

131 《六祖壇经诸本集成》,页134~138。

132 《大正》48,No.2008,页353中~355上。

133 《六祖壇经诸本集成》,页290~292。

134 大英博物馆藏S.5475号敦煌本的无相忏悔,《大正》48,No.2007,页338上~342上。

135 龙树偈,分别明论释,唐·波罗颇蜜多罗译,《般若灯论释卷十四·观圣谛品第二十四》,《大正》30,No.1566,页124中。

136 《大乘五方便》,《禅宗全书·语录部(一)》,页218~219。《观心论》,《大正》85,No.2833,页1272中。《破相论》,《少室六门》第二门,《大正》,48,No.2009,页368中。

137 鸠摩罗什译《维摩诘所说经卷中·文殊师利问疾品第五》,《大正》14,No.475,页544下。

138 隋·慧远《维摩义记》卷三,《大正》38,No.1776,页472下。

![]()