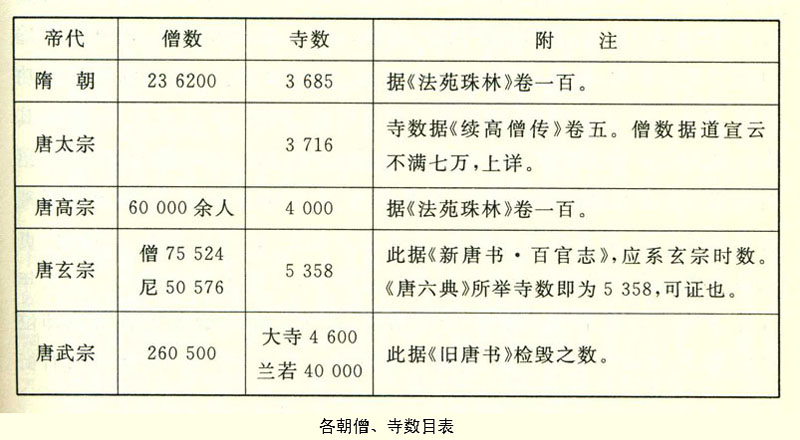

隋唐之世,中国佛教之盛,可于僧数寺数觇之。今所知僧寺数目,自不必正确,且多见于佛家记载,或较浮夸。如隋费长房谓文帝时僧人将二十万,及唐道世谓隋朝度僧尼二十三万六千二百人。而在唐高祖时,傅奕谓大唐丁壮僧尼二十万众,而道宣于高宗时作之《广弘明集》卷七驳之曰:大唐寺籍,佛、道二众不满七万。傅奕谓唐初为二十万,当非事实。唐开元中,令天下三岁一造僧籍,其结果当较可信。兹就其可考见者,列各朝僧、寺数目如下:

六朝以来,佛教既盛,朝廷多设官分职,以稽核其伪滥。隋承元魏之旧,立昭玄寺,掌诸佛教,置大统一人,统一人,都维那三人。亦置功曹主簿员,以管诸州郡县沙门。后改昭玄寺为崇玄署,而鸿胪寺领典客、司仪、祟玄三署。炀帝时诏郡县佛寺改名道场,道观改为玄坛,各置监丞。①唐初鸿胪寺属有崇玄署掌李、释二教。惟后又置寺观监,每寺观各监一人,贞观中省。武后延载元年以僧尼隶祠部。开元二十五年,以道士女冠隶宗正寺,亦不属鸿胪矣。②《旧唐书·职官志》似取《唐六典》所言,谓僧尼隶礼部之祠部。③凡天下寺应有定数,诸州寺总五千三百五十八所,三千二百四十五所僧,二千一百一十三所尼。④每寺立三纲,上座一人、寺主一人、都维那一人。三纲及京师诸大德自鸿胪寺选申尚书祠部,取行业高者充之。⑤又两京度僧尼,御史一人莅之。⑥各州则道、佛之事由功曹司功掌之。⑦凡僧尼簿籍三年一造,一以留州,一以留县,一以上祠部。⑧以上《旧唐书》所言盖为玄宗时制也。综上所述,唐初僧尼隶鸿胪之祟玄署,则北魏昭玄寺之改名也。武后以后则隶祠部,然再后则有功德使之设。功德使之设,不知始于何时。《唐书》及《通鉴》元和四年下曰:贞元四年,……复置左右街大功德使,东都功德使,修功德使,总僧尼之籍及功役。⑨但《僧史略》谓,中宗时以沙门廓清为修功德使官,至殿中监。是则中宗时已有功德使。《僧史略》又引《会要》曰:大历十四年,敕内外功德使并宜停罢。⑩是则前此已有功德使,但为内外而非左右街,且僧尼未必属之。《僧史略》又谓,元和中并司封、祠部,而置左右街功德使,因吐突承璀(宦官)累立军功,朝廷欲荣之,故有此授,僧道属焉。(11)据此则僧尼隶功德使,始自宪宗之并司封、祠部也。但并司封、祠部,不见于正史,恐无其事。且承璀之为功德使,据《通鉴》在元和四年,而《会要》载元和二年,诏僧尼道士同隶左街右街功德使,自是祠部、司封不复关奏。(12)此事在承璀为功德使之前,则左右街功德使,亦不由承璀故,始行设立也。《唐书》贞元四年之说或较可信。会昌中以佛出自外国,以僧尼属主客司。至六年五月,仍以之属左右街功德使,所度僧尼,令祠部给牒,此举当在宣宗即位之后也。(13)唐制寺只立三纲,僧统之制废除。至文宗开成中,始立左右街僧录,以僧人充之,首次为端甫法师。(14)至若功德使则大率以中官充之,至昭宗时诛宦官,此职遂由宰臣兼之。

唐制凡国忌日僧、道设斋行香。《唐六典》曰:

凡道观三元日、千秋节日,凡修金录、明真等斋及僧寺别敕设斋,应行道官给料。……凡国忌日两京定大观寺各二散斋。道士、女道士、僧、尼皆集于斋所,京文武五品以上与清官七品以上皆集,行香以退。若外州亦各定一观一寺以散斋,州县官行香,应设斋者八十一州。

忌日行香,不知始于何时。《六典》为玄宗御撰,既载忌日行香,则事当时已行之。据《僧史略》云:

后魏及江表皆重散香,且无沿革。至唐高宗朝,薛元起、李义府奉敕为太子斋行香,因礼奘三藏。又中宗设无遮斋,诏五品以上行香。或用然香熏手,或将香末遍行,谓之行香。后不空三藏奏为高祖、太宗七圣忌辰设斋行香。敕旨宜依,寻因多故不斋,但行香而已。

不空三藏奏当为代宗时事。《唐会要》记有贞观二年设斋行香事;(15)《通鉴》记有高宗诣寺行香事。(16)故忌日行香似于唐初时已行之,然或未成定制。《会要》谓德宗贞元五年敕,天下诸上州并宜国忌日准式行香。《册府元龟》载贞元九年定所斋人数。(17)开成四年,户部侍郎崔蠡奏国忌行香,事不师古,且经“史官寻讨,起置无闻”,请罢忌日行香没斋。诏从之。(18)据圆仁《巡礼记》,开成五年十二月八日国忌准敕行香设斋。于资圣寺(即圆仁住寺)李德裕宰相及敕使行香。(19)可见是时已复行旧事,时武宗已即位。会昌五年七月中书门下奏,天下上州因须行香,合留一寺,并以列圣真容移入。其下州寺并废毁。敕旨,所合留寺,舍宇精华者即留;废坏不堪者,亦宜毁除。但国忌可在当州宫观内行香,不必定取寺名。余依。(20)宣宗立即令京城及州府诸寺观国忌日行香,一切仍旧。(21)宋王文正公《笔录》载忌日行香事,则此制至宋未革也。(22)又玄宗开元二十年,以寒食上墓编入五礼,永为常式。(23)开元末,侍御史王玙专以祀事希幸,每行祠祷或焚纸钱,祷祈福祐。(24)于是有寒食野祭焚纸钱之俗。(25)

又凡皇帝即位、大赦、宣诏,三教徒均应排班听诏。此制不知何时始行之。据唐昭宗时刘恂《岭表录异》曰:

南中小郡多无缁流,每宣音须假作僧道陪位。昭宗即位,柳韬为容广宣告使,赦文到下属州,崖州自来无僧家,临家差摄,宣时有一假僧不伏排位,太守王宏夫怪而问之。僧曰:役次未当,差遣编并,去岁已曾摄文宣王,今年又差作和尚。见者莫不绝倒。

刘恂所记当为实录。生日道场自魏太武帝始,唐自代宗置内道场,每年降圣节召名僧入饭,谓之内斋。(26)德宗以后,下令皇帝诞日,岁岁诏召佛老儒教人上殿论道,后遂习以为常。(27)又每年正月似必敕开讲,太和九年后废,会昌元年又复此制。(28)

自释道安唱弘法必依王者之言,朝廷僧众,互相利赖。惟释子既以帝王为护法,而佛徒自须受国家辖治。武则天之破坏僧家制度,种大毒因;而僧徒之败德,亦历经在上者之沙汰。隋炀帝大业五年,诏天下僧徒无德业者并令罢道,寺院准僧量留,余并拆毁。(29)唐玄宗开元二年,因姚崇之言,令有司沙汰僧尼伪滥者一万二千人,并令还俗。(30)宪宗元和二年三月,诏避役出家者令所在有司科奏。(31)文宗大和九年因李训之请,罢大内道场,并沙汰僧尼,后因天灾未行。(32)其余关于剃度违寺等多有限制,均惧其伪滥也。如开元二年、十五年对于立寺均下诏限制。(33)从师受戒,须列官籍,此制不悉始于何时。说者谓开元十七年,敕天下僧尼三岁一造籍,度人始为朝廷限制。(34)于是凡经中省给牒者谓之正度,否则为伪度。度牒皆绫素锦素钿轴。代宗广德元年,制伪度僧尼道士并敕正度。宪宗元和中,诏天下勿私度僧尼。(35)文宗大和四年,请令天下僧尼非正度者,许具名申省给牒,时入申者乃有七十万人。(36)夫伪度者既若是之多,知三岁造籍实为虚行故事,故文宗大和间特令试僧尼,造籍。(37)初度牒不须金钱,及安禄山之乱,杨国忠使御史崔众赴河东度僧尼道士,旬日间得钱百万。(38)肃宗即位灵武,军须不足,用右仆射裴冕权计,大府各置戒坛,度僧鬻度牒,谓之香水钱。(39)荷泽神会立坛度僧,所获财帛,顿支军费,收复两京,会之济用,颇称有力。(40)可见卖牒所得实为不少。至若度僧制定标准,取法科举。唐中宗神龙元年,诏天下试经度人。(41)玄宗开元十二年六月,敕有司试天下僧尼年六十以下者限诵二百纸经,每一年限诵七个三纸,三年一试,落者还俗,不得以坐禅对策义试。(42)代宗大历八年,敕天下童行策试经律论三科,给牒放度。敬宗宝历元年,敕两街建方等戒坛,令左右街功德使择戒行者为大德,试童子能背诵经百五十纸,女童诵百纸者,许与剃度。文宗大和中,敕试经僧尼,如不及格,便勒还俗。宣宗大中十年,敕每岁度僧依本教于戒定慧三学中,择有道性通法门者度之,此外杂艺一切禁止。(43)设坛度僧初在两京及各诸大州,余须请敕特准。自中宗以来,贵戚多奏请度人为僧尼,亦有出私财造寺者,富户强丁皆经营避役,远近充满。(44)长庆中,中书令王智兴奏请于泗州立方等戒坛,遇圣诞日计度僧,制可。李德裕因江、淮失丁数十万,上书谏之,而穆宗不听。(45)宪宗朝以来,禁私度僧尼,王智兴冒禁陈请,由是天下沙门奔走如不及,智兴邀其厚利,时议丑之。(46)文宗大和三年,沈传师以不遵敕立坛被罚。(47)至于祠部给牒用绫素,则自天宝六年始也。

唐制天下寺有定数,立寺亦受朝廷限制。唐睿宗景云二年,敕采访使王志愔,应诸郡无敕寺院,并令拆毁。玄宗开元十五年,敕天下村坊佛堂小者,并拆除之。(48)

唐时僧尼犯罪,悉按国法处罚。故有玄宗开元二十九年,河南采访使齐澣言:至道可尊,当从宗仰,未免鞭挞,有辱形仪,其僧道有过者,望一准僧道格律处分,所由州县不得擅行决罪。奏可。(49)《旧唐书·王缙传》谓,代宗诏天下官吏不得箠曳僧尼,当亦是同意。又《统纪》载,德宗建中三年,敕僧尼有事故者仰三纲申州纳符告注毁,在京者于祠部纳告。兴元元年,敕分亡僧尼遗产,一依律文分财法。

唐时常有托庇佛法以作奸谋乱者。太宗之用少林寺僧,高祖之以法雅将兵,渐见僧人与武事有关。因而高祖毁法诏中有“亲行劫掠,躬自穿窬”之言。宪宗元和中,嵩山僧圆静之聚众谋反;德宗贞元时,僧人李广弘与尼智因图为帝后,均载于《唐书》。(50)僧鉴虚自贞元至元和间,交结权幸,招怀赂遗,为薛存诚笞死,均足征僧尼之滥杂。(51)会昌毁法后,僧人多逃幽州。李德裕乃召进奏官,谓曰:“汝归白本使,五台僧为将,必不如幽州将;为卒,必不如幽州卒。……近日刘从谏招聚无算闲人,竟有何益。”(52)据此则僧人流品既滥,藩镇或用之以厚实力。故代宗宝应元年,诏寺观不得妄托事故,非时聚会。(53)宪宗元和十年,又诏停寺观开讲,恶其聚众,且虑变也。(54)则寺院为作奸谋乱之地,固显然也。

隋灵裕法师《寺诰》谓寺有十名:一月寺;二曰净住;三曰法同舍;四曰出世间舍;五曰精舍;六曰清净无极园;七曰金刚净刹;八曰寂灭道场;九曰远离恶处;十曰亲近善处。(55)此十名未必均为迦蓝所用者。而《僧史略》又分当世之寺为六种:一名窟,谓如伊阙石窟;二名院,禅宗人所住多用此名;三名林,如经中之逝多林;四名庙,如《善见论》之瞿昙庙;五兰若,谓无院相者;六普通。按圆仁记曰:“普通院长有粥饭,不论僧俗来集便宿。(“宿”字上原有“僧”字,当系衍文。)有饭即与,无饭不与,不妨僧俗赴宿,故曰普通院。”(56)圆仁在五台常宿于普通院。《僧史略》亦曰:“今五台山有多所也。”按武宗于会昌四年敕,下令毁拆天下山房、兰若、普通、佛堂、义井、村邑、斋堂等未满二百间不入寺额者。唐制大伽蓝须赐额始名寺,此山房等均小者也。(已详第六节)兰若、普通二者均已见上。山房、佛堂、村邑、斋堂,要亦山野小寺。义井者,据《续高僧传》云:隋那连提黎耶舍多造义井,亲自漉水,津给群生。(57)而唐慧斌亦作有《义井铭》。(58)隋唐寺院有田产不少,且不纳税。按《唐会要》卷八十九载,元和六年正月京城诸僧有请以庄硙免税者,宰臣李吉甫阻之,诏从其言。此僧人请免硙碾之税,其他可知矣。

朝廷对于僧人,六朝时视为方外,殊少锡荣典,至唐时乃多有之。一曰赐紫。始于武后之赐怀义等紫袈裟银龟袋,后僧人多以赐紫为荣。《僧史略》引《东观奏记》曰:大中中,大安国寺释修会能诗,尝应制,才思清拔,一曰向帝请赐紫云云。一曰赐师号。皇帝向有赠号于其所敬僧人者,如隋炀帝称智*(左岂右页)为智者禅师是也。唐懿宗咸通十一年延庆节,因谈论,左街颢赐三慧大师,右街僧彻赐净光大师,可浮法智大师,重谦青莲大师。自此以后,皇帝赐号,常曰某某大师,是为赐师号之始。(59)一曰官补德号。佛徒向常称其贤彦为大德,初非国家称号也。然在代宗时,敕京城僧尼临坛大德各置十人,以为常式,有阙即填,此官补大德之始。此后又有引驾大德、禅大德、上座大德等等。咸通六年,西凉府僧法信禀本道节度使张义朝,表进乘恩法师所撰《百法论疏抄》。两街详定可以行用,敕宜依。其法信赐紫衣,充本道大德。(60)一曰赐夏腊。此始于武后赐杜乂夏腊,盖优异其人,欲令入法高位也。(61)一曰授官阶。此亦以武后授怀义等官为最著,《僧史略》未言及,盖讳之也。《史略》并论之曰:“朝廷尚行于爵秩,释子乃竞于官阶,……有识达者于此无取焉。”唐肃宗时,以内供奉授僧元皎,此后京城名僧多授此官。(62)一曰赐国师号。《僧史略》谓,北齐主奉法常为国师,国师之号始此。陈隋时智者号国师,武后时神秀为国师,肃宗时有慧忠号国师,僖宗赐知玄曰悟达国师。

结社为佛教组织之一种,于布教起信当甚重要,但不知其详。《僧史略》曰:“社之法以众轻成一重,济事成功,莫近于社。今之结社,共作福因,条约严明,愈于公法。行人互相激励,勤于修证,则社有生善之功大矣”云云。按《续高僧传》,谓陈、隋之际,江左文人多兴法会,每集名僧,连宵法集。此当亦社之属,但不悉条约严明否也。唐益州弘法师,立一福社,倡诵华严。(63)此与白香山《华严经社石记》所言立社之用意相同。白氏文曰:

有杭州龙兴寺僧南操,当长庆二年请灵隐寺僧道峰讲《大方广佛华严经》。至华藏世界品,闻广博严净事,操欢喜发愿:愿于白黑众中劝十万人,人转华严经一部;千万人又劝千万人,人讽华严经一卷。每岁四季月,其众大众会,于是摄之以社,齐之以斋。自二年夏至今年秋,凡十有四斋。每斋操捧香跪启于佛曰:愿我来世生华藏世界大香水上宝莲金轮中毗卢遮那如来前,与十万人俱,斯足矣。又于众中募财置良田十顷,岁取其利,永给斋用。(64)

据记石立于宝历二年九月,其时社已成立四年矣。

僧寺为救济贫病,恒在寺中设病坊,曰悲田坊,以悲田养病本于释教也。(65)悲田养病,自长安以来,置使专司。开元五年宋璟奏,谓聚无名之人,著收利之便,实恐逋逃为薮,隐没成奸。请罢之,不许。(66)开元二十二年,断令京城乞儿悉令病坊收管,官以本钱收利给之。(67)会昌五年僧尼还俗后,李德裕请改悲田为养病坊,令检人管之,并定两京诸州各坊给田数目。(68)又据《续高僧传·智聪传》,谓唐初智聪住栖霞山内,因山林幽远,粮粒难供,乃合率扬州三百清信以为米社,人别一石,年一送之,由是山粮供给,道俗乃至禽兽,通皆给济。(69)

僧人敛财之至可惊者,为三阶教之无尽藏。(70)据宋僧道诚《释氏要览》,谓寺院有长生钱,律云无尽财,盖子母展转无尽故。陆游《老学庵笔记》卷六云:“今寺僧辄作库质钱取利,谓之长生库,至为鄙恶。”长生钱、长生库,盖均承无尽藏意。唐时寺舍,或已有之矣。

日本僧圆仁于开成五年至京师,其明年为会昌元年,武宗尚未开始毁法,仍容许都内作佛事。圆仁记之颇详,兹摘录于下。

开成六年辛酉正月一日 僧俗拜年。寺中三日有饭供僧。

四日 国忌,奉为先皇帝敕于荐福寺令行香,请一千僧。

六日 立春节,赐胡饼寺粥,时行胡饼,俗家皆然(中略)。

七日 今天子幸太清宫斋。

八日 早朝出城,幸南郊坛,坛在明德门前。诸卫及左右军二十万众相随,诸奇异事,不可胜计。

九日 五更时拜南郊了,早朝归城,幸在丹凤楼。改年号,改开成六年为会昌元年。又敕左右街七寺开俗讲。左街四处:此资圣寺,令云花寺赐紫大德海岸法师讲《花(华)严经》;保寿寺,令左街僧录三教讲论赐紫引驾大德体虚法师讲《法花(华)经》;菩提寺,令招福寺内供奉三教讲论大德齐高法师讲《涅槃经》;景公寺,令光影法师讲。右街三处:会昌寺,令内供奉三教讲论赐紫引驾大德文溆法师讲《法花(华)经》,城中俗讲,此法师为第一;惠日寺、崇福寺讲法师未得其名。又敕开讲道教。(中略)从大和九年以来废讲,今上新开,正月十五日起首,至二月十五日罢。

二月八日 (中略)又敕章敬寺镜霜法师于诸寺传阿弥陀净土念佛教。

二十三日起首至二十五日 于此资圣寺传念佛教。又巡诸寺,每寺三日,每月巡轮不绝。又大庄严寺开释迦牟尼佛牙供养。

从三月八日至十五日(71) 荐福寺开佛牙供养。蓝田寺从八日至十五日设无碍菜饭,十方僧俗尽来吃。左街僧录体虚法师为会主。诸寺赴集,各设珍供,百种菜食,珍妙果花,众香严备,供养佛牙。及供养楼廊下敷设,不可胜计。佛牙在楼中庭,城中大德尽在楼上,随喜赞叹。举城赴来,礼拜供养。有人施百石粳米、二十石粟米;有人无碍供*(左饣右念)头足;有人施无碍供杂用钱足;有人供无碍薄饼足;有人施诸寺大德老宿供足。如是各各发愿布施,庄严佛牙会,向佛牙楼散钱如雨(中略)。松树街西兴福寺,从二月八日至十五日开佛牙供养。崇圣寺亦开佛牙供养。城中都有四佛牙:一崇圣寺佛牙,是那咤太子从天上将来,与终南山宣律师;一庄严寺佛牙,从天竺人腿肉里将来,护法迦毗罗神将护得来;一法界和尚从于填国将来;一从土蕃将来。从古相传如此,今在城中四寺供养。(中略)。

(二月)十五日 兴唐寺奉为国开灌顶道场,从十五日至四月八日,有缘赴来,结缘灌顶。(中略)

四月一日 大兴善寺翻经院为国开灌顶道场,直到二十三日罢。(中略)

五月一日 敕开讲,两街十寺讲佛教,两观讲道教。当寺内供奉讲论大德嗣标法师当寺讲《金刚经》,青龙寺圆镜法师于菩提寺讲《涅槃经》,自外不能具书。(中略)

六月十一日 今上降诞日,于内里设斋。两街供养大德及道士集谈经,四对论议,二个道士赐紫,释门大德总不得著。(中叙罚天竺三藏宝月等事,已见前,略之。)

九月一日 敕两街诸寺开俗讲。(中略)

十一月一日 冬至节彗星出现,数日之后渐渐长大,官家仰诸寺转经。(中略)

(十二月)八日 国忌当寺官斋。(按同书记开成五年十二月八日,准敕诸寺行香设斋。当寺李德裕宰相及敕使行香,是大历玄宗皇帝忌日也。总用官物设斋,当寺内道场三教谈论大德知玄法师表赞云云,可与此条参看。)城中诸寺有浴。(下略)

① 《隋书》卷二八《百官志》下;《大宋僧史略》卷中;《唐六典》卷十六。

② 《唐六典》卷十六。“开元二十五年”,《旧唐书》作“二十五年”,《新唐书》作“二十四年”;《通鉴》卷二百三十七及《僧史略》均作“十四年”。

③ 见《唐六典》卷四。

④ 数据《唐六典》卷四。《旧唐书》卷四十二《职官志》僧、尼寺数误。

⑤ 《唐六典》卷四;《旧唐书》卷四十二。

⑥ 《新唐书》卷四八。

⑦ 《旧唐书》卷四二。

⑧ 《新唐书》卷四八;《唐六典》作“一本送祠部,一本送鸿胪,一本留于州县”。

⑨ 《通鉴》卷二三七;《新唐书》卷四八。

⑩(11) 《僧史略》中“管属僧尼”条。据《佛祖统纪》四十,“沙门廓清,或作沙门广清”。

(12) 《唐会要》卷四九;《旧唐书》卷十四文同。

(13) 《僧史略》中“管属僧尼”条。

(14) 《僧史略》中“左右街僧录”条。据《宋僧传》六《端甫传》,端甫卒于开成元年六月,而言于宪宗时“掌内殿法仪,录左街僧事,以标表净众者凡十一年”,《僧史略》同条亦言“甫公开成中卒,开成后则云端为僧录”。

(15) 《唐会要》卷四九云:“贞观二年九月十九日敕,章敬寺是先朝创造,从今已后,每至先朝忌日,常令设斋行香,仍永为恒式。”

(16) 《通鉴》卷一九九云:“太宗崩,武氏随众感业寺为尼。忌日,上诣寺行香,见之,武氏泣,上亦泣。”

(17) 《册府元龟》卷五二。

(18) 《全唐文》卷七一八《请停国忌行香奏》。

(19) 圆仁《入唐求法巡礼行记》卷三。

(20) 《唐会要》卷四八。

(21) 《僧史略》中“行香唱导”条。

(22) 王曾《笔录》。《僧史略》中“行香唱导”条亦载宋朝行香事。

(23) 《旧唐书》卷八。

(24) 《旧唐书》卷一三〇《王玙传》。

(25) 封演《封氏间见记》卷六;戴埴《鼠璞》。

(26) 《僧史略》下“诞辰谈论”条“内斋附”;《旧唐书》卷一一八《王缙传》。

(27) 洪迈《容斋三笔》。

(28) 《入唐求法巡礼行记》卷三。

(29) 《续高僧传》卷二七《大志传》。

(30) 《旧唐书》卷九六《姚崇传》;《唐会要》卷四七“一万二千人”作“三万余人”,《旧唐书》卷八作“二万余人”,《佛祖统纪》卷四十亦作“一万二千人”。

(31) 《佛祖统纪》卷四一。

(32) 《旧唐书》卷三七《五行志》。

(33) 《佛祖统纪》卷四十。

(34) 《佛祖统纪》卷四十;又《释氏要览》卷上“祠部牒”条云:“此牒,自尚书省祠部司出,故称祠部牒。《唐会要》曰:则天延载元年五月十五日,敕天下僧尼隶祠部,此为始也。”又曰:“《续会要》云:天宝六年五月,制所度僧尼仍令祠部给牒,此为始也。”《僧史略》中亦云:“案《续会要》天宝六年五月,制僧尼依前两街功德使收管,不要更隶主客,其所度僧尼仍令祠部给牒。”查《僧史略》及《释氏要览》所言“天宝六年”,据《唐会要》当为“会昌六年”,因天宝六年似尚无两街功德使之设。日本学者小竺原宣秀之《唐代僧伽之活动》引《会要》谓给牒始于天宝六年,亦误。

(35) 《旧唐书》卷一七四《李德裕传》。

(36) 《僧史略》中“僧籍弛张”条。

(37) 《唐大诏令集》卷一一三《条流僧尼敕》。

(38) 《旧唐书》卷四八《食货志》。

(39) 《佛祖统纪》卷四十;《宋高僧传》卷八。

(40) 《宋高僧传》卷八。

(41) 《佛祖统纪》卷四十。

(42) 《唐会要》卷四九。

(43) 以上见《佛祖统纪》卷四一、四二。

(44) 《旧唐书》卷九六《姚崇传》。

(45) 此据《佛祖统纪》卷四二。又《旧唐书》卷一七四《李德裕传》作“敬宗时”,并云:“状奏,即日诏徐州罢之。”

(46)(47) 《旧唐书》卷十七上。沈传师事,《佛祖统纪》在大和二年。

(48) 均见《佛祖统纪》卷四十。

(49) 见《佛祖统纪》卷四十。

(50) 圆静事见《旧唐书》卷十五及卷一二四《李正己传》,李广弘事见《旧唐书》卷一四四《韩游*(左王,右上亠,右下睘)传》。

(51) 《旧唐书》卷十五、卷一五三《薛存诚传》。

(52) 《资治通鉴》卷二四八。

(53)(54) 《册府元龟》卷五二。

(55) 《法苑珠林》卷三九;《僧史略》上“创造伽蓝”条。

(56) 《入唐求法巡礼行记》卷二。

(57) 《续高僧传》卷二。时在隋前。

(58) 《续高僧传》卷二;又《全唐文》卷九〇四。

(59) 《憎史略》下“赐师号”条。

(60) 《僧史略》下“德号”条。

(61) 《僧史略》下“赐夏腊”条。

(62) 《僧史略》下“内供奉井引驾”条。

(63) 《华严经传记》卷五。

(64) 《白氏长庆集》卷六八。

(65) 《资治通鉴》卷二一四“禁京城匄者,置病房以廪之”,胡注云:“时病坊分置于诸寺,以悲田养病本于释教也。”

(66)(67) 《唐会要》卷四九。

(68) 同上;又见《全唐文》卷七〇四《论两京及诸道悲田坊状》。

(69) 《续高僧传》卷二十。

(70) 详见矢吹庆辉《三阶教之研究》;又《矢吹庆辉<三阶教之研究>跋》(《往日杂稿》)。

(71) 此处“三月八日”或当作“二月八日”。

![]()