公元4世纪,正值中国东晋十六国时期,中央政权衰落,地方政权林立,群雄四起。此时,在朝鲜半岛上正值高句丽、百济、新罗鼎足而立之际。三国长期对峙,相互之间的矛盾冲突战争连绵不断。在这样一个分裂、动荡、变化无常、多灾多难的时代里,一方面,三国人民饱受战争的煎熬,在实际生活中他们急需一种能有效地从痛苦中解脱出来的办法,至少是找到一种能使他们获得心理平衡的精神依托;另一方面,三国的统治者面对一个胜败无常、前途难料的窘境,也需要一种新的理论作为巩固政权、维持统治的理论支撑,而佛教正好满足了这些需求。高句丽、百济和新罗先后引入佛教,发展佛教,把它作为护国治民的工具。但由于地理、政治、文化的原因使得在佛教传入三国的时间上,高句丽最早,百济次之,新罗最晚。

一、佛教在高句丽的传播足迹

根据现有可查考的文献资料判断,高句丽最早接受佛教,这是一个毫无疑义的问题。但始传于何时,颇有异说。

其一,佛教的私传。目前所见的史料中最早记载高句丽佛教的是梁高僧慧皎所撰《高僧传》(卷四<竺潜传>)。在这一传中记载,东晋高僧支遁(314-366,字道林)曾给高丽僧寄过介绍竺法深(286-374)的书信②。对此,《海东高僧传》卷一中也有记载。这一事实说明,在顺道来高句丽(372)之前,高句丽国内已有佛教僧侣,佛教已经传入高句丽。虽然史料没有记载这一事件的确切时间,但可以肯定的是它发生在顺道传佛教于高句丽之前,这说明了佛教经由私人已传入高句丽民间,并有一些人信仰佛教,但是此时的佛教并没有作为官方的承认,而有意识地倡导和普及。

其二,佛教的公传。据《三国史记》卷第十八((高句丽本纪)第六)小兽林王条记载:

“小兽林王二年夏六月,秦王苻坚遣使及浮屠顺道送佛像、经文,王遣使回谢。以供方物,立大学,教育子弟。”

“四年,僧阿道来。”

“五年春二月,始创肖门寺,以置顺道。又创伊弗兰寺,以置阿道。此海东佛法之始。”

小兽林王二年即公元372年,由顺道从前秦带来佛像和佛经,高句丽王以此来教育贵族子弟。公元374年,僧阿道来。翌年,创建肖门寺和伊弗兰寺以置顺道和阿道。这一史料记载,说明了国家开始承认佛教,并设立大学,用佛教来教育贵族子弟。虽然,佛教早在这之前,已经在高句丽民间传播,但这一事件向我们提供了佛教传入高句丽的确切时间,说明了统治阶级开始承认佛教,并把它作为高句丽的官方思想而有意识地倡导和普及,所以有《三国史记》中“此海东佛法之始”之说。

其三,同样据梁高僧慧皎所撰《高僧传》<昙始传>记载:

“释昙始,关中人。自出家以后,多有异迹。晋孝武大元(及‘太元’)之末,赍经律数十部往辽东宣化,显授三乘,立以归戒。盖高句丽闻道之始也。义熙初复还关中,开导三隆。”

正如陈景富先生在《中韩佛教关系一千年》中所说,太元之末(386年左右),昙始赍经律来辽东宣化已经比顺道肇丽晚了约13年,所谓“盖高句丽闻道之始也”自然是错误的。但昙始至辽东宣化的重大意义在于给高句丽带来了较多的经律典籍。

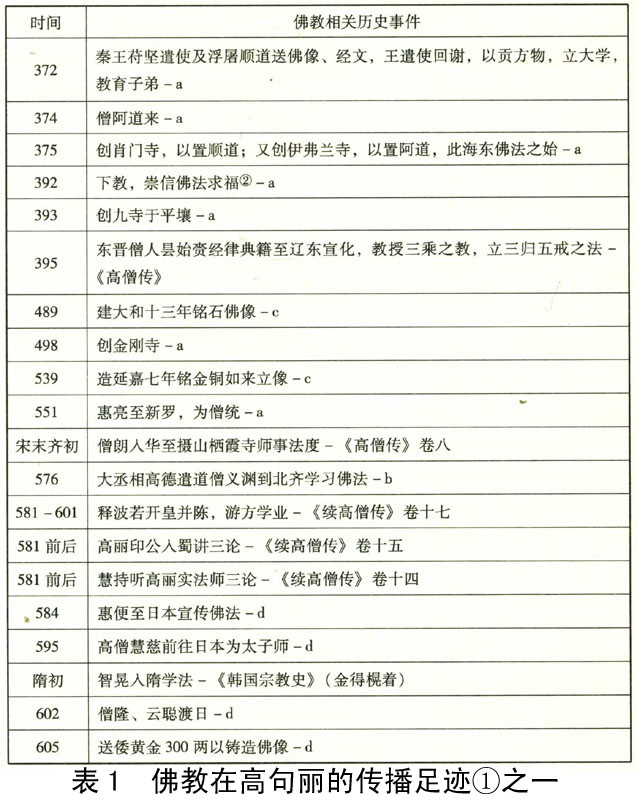

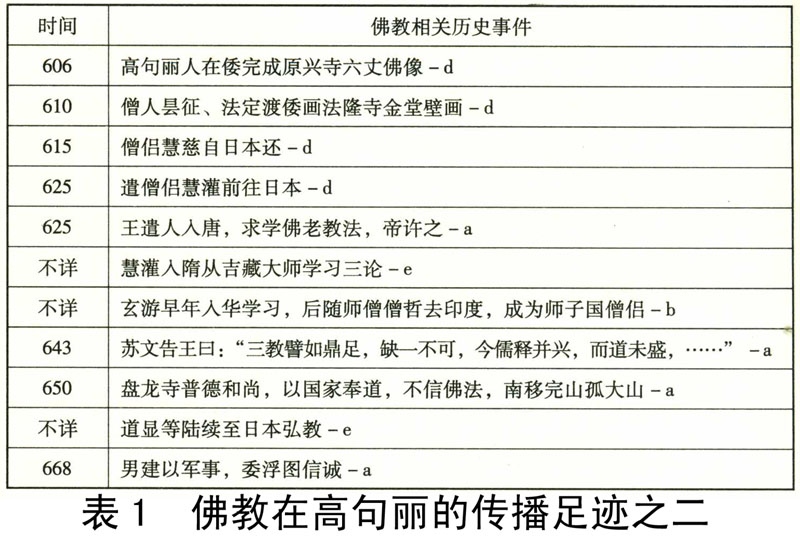

综上所述,由于高句丽与中原地理相邻,人员往来频繁,在公元4世纪早期便有私人在高句丽民间传播佛教,并出现了皈依佛门的僧侣(当时称“道人”)。之后,因为高句丽为了对抗自己的劲敌前燕,开始加强和前秦的联系,吸收中原先进文化。所以,公元372年,前秦派顺道传佛教于高句丽。高句丽遣使回谢,并供奉佛僧、佛经。这表明高句丽在国家层面接受了佛教,并作为官方思想而倡导和普及。而后,由于国家对佛教的倡导,高句丽佛教发展迅速。笔者根据现有史料考察了佛教在高句丽的传播足迹,具体情况如下表1所示:

从顺道传佛教于高句丽开始,有关佛教在高句丽的传播据现有史料,不过上述一些事件而已。其中,高句丽创建肖门寺、伊弗兰寺、9座寺院、兴安寺、金刚寺、延福寺、金洞寺、珍丘寺、大乘寺、大原寺、维摩寺、中台寺、开原寺、燕口寺等22座寺庙;有名可考的僧侣有高丽道人、顺道、阿道、法深、义渊、昙始、僧朗、智晃、波若、实法师、印法师、慧慈、惠亮、惠便、慧慈、僧隆、云聪、昙征、法定、慧灌、玄游、道显、行善、普德③、无上、寂灭、义融、智薮、一乘、水净、四大、开原、明德、开心、普明、金趣、心正、大原、契育、道琳、信诚共计41人。从中可以看出在这300多年里高句丽大力发展佛教,广建寺院,倡导民众崇信佛法。为了更好地学习佛法、发展佛教,高句丽出现了许多的求法僧和传法僧。他们不畏艰辛求佛法于中国,学成后回国传法。他们的传法活动不仅仅局限在高句丽,也到百济和新罗,甚至到日本传播佛法。他们不仅为高句丽佛教的发展作出了贡献,而且也为佛教在朝鲜半岛乃至日本的传播作出了突出的贡献。

二、佛教在百济的传播足迹

佛教传入百济稍晚于高句丽。当时,百济北临高句丽,两国保持着密切的联系与交往,传入高句丽的佛教很有可能在两国的交往过程中传入百济。通过以下一些记载可以证实这一点。其一,黄心川在《隋唐时期中国与朝鲜半岛佛教的交流》一文中曾说:“百济和晋有频繁的接触,佛教已通过高句丽传入百济,这从近年来在汉江畔纛岛出土的建武4年(338)熔铸的金铜佛坐像铭文可以证实”④。其二,《三国史记》记载,称枕流王的母亲为阿尔夫人,而百济古语中对男女的称谓不是很分明,这说明“阿尔”一词可能借用了梵语中对女僧的称谓,佛教已经被一些人所熟悉和信奉。其三,摩罗难陀随使臣来到百济,枕流王出郊,把他迎至宫内,对其礼敬。通过这件事可以看出枕流王在摩罗难陀来百济之前一定是知道佛教并渴求引入佛教。所以说,佛教肇始高句丽不久,就传入了百济,并被一些人所熟悉和信奉。

不过对佛教传入百济的确切时间记载却是在枕流王一年,即公元384年。对此,《三国史记》、《海东高僧传》⑤和《三国遗事》⑥等史书的记载基本相同。现引《三国史记》卷第二十四(<百济本纪>第二)中的记载:

“枕流王一年九月,胡僧摩罗难陀自晋至,王迎致宫内礼敬焉,佛法始于此。”

“二年春二月,创佛寺于汉山,度僧十人。”

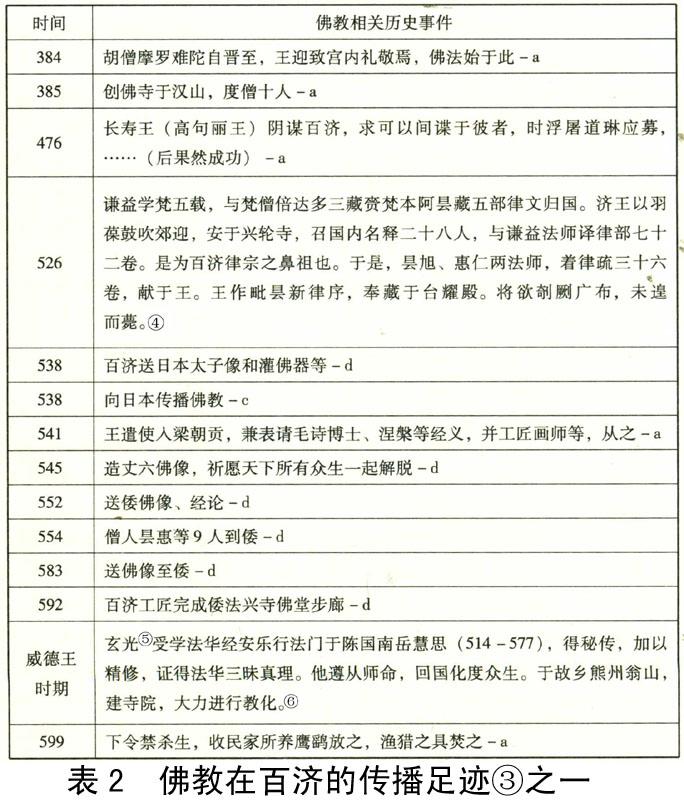

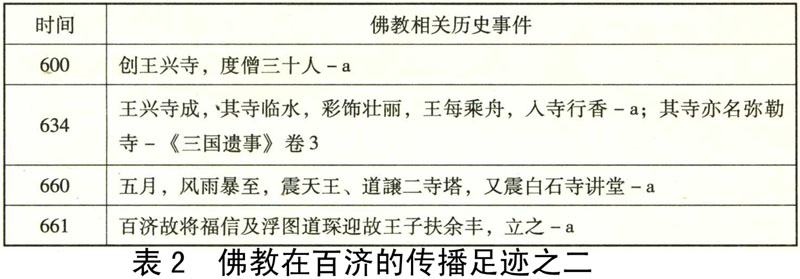

印度僧摩罗难陀到达百济,受到国王隆重接待,郊迎至宫中,禀受其说教。国王的行为表明了统治者对佛教的接受和推崇,从而使举国大弘佛事,并于次年建寺度僧。自此以后,有关佛教在百济的传播情况如下表2所示:

自佛教传入百济300余年里,佛教发展兴旺,在庶民和贵族中都有很多皈依者,正如《周书》所记载,百济“僧尼寺塔甚多,而无道士”⑦。因而百济显然具备了佛教文化国家的面貌。尤其值得一提的是百济佛教对日本佛教的产生和发展都起到了至关重要的作用,并且对佛教艺术在海东地区的发展也作出了突出的贡献。

三、佛教在新罗(三国统一之前)的传播足迹

佛教何时传入新罗众说纷纭,而且各种史料之间也有一些出入。如按时间的先后顺序来说,大略有如下几种:

(一)据朴寅亮的《殊异传》和金用行的《我道本碑》的说法,第13代王未雏王二年(263),高句丽僧我道遵从母命到新罗传教。我道最初到新罗传教时,鸡林人⑧要杀他,因而躲入续村(当时善州)毛礼家。后因为公主治好病,王允许他在天境林建寺传法。然而,世质民顽,不肯归向。未雏王薨,嗣王不敬浮屠。我道复隐入毛礼家,在此去世。⑨正如《三国遗事》的作者一然所批判的那样,如果把未雏王时期作为佛教在新罗的初传期的话,那么就比高句丽佛教初传早了一百多年,这不符合常理和历史事实。而且,当时鸡林未有文物礼教,国号还未定,怎么会率先假阿道而请奉佛教呢?所以佛教于未雏王时期传入新罗的说法是错误的,或者因其本来就是传说,以讹传讹,在时间上误传了。

(二)据《三国史记》记载:第19代王讷只王时期(417-458),沙门墨胡子从高句丽来到一善郡,逗留郡人毛礼家。

“讷只王时,沙门墨胡子,自高句丽,至一善郡,郡人毛礼,于家中,作窟室安置。于时,梁遣使,赐衣着香物,群臣不知其香名与其所用,遣人赍香遍问。墨胡子见之,称其名目曰:此焚之,则香气芬馥,所以达成于神圣。……时王女病革,王使胡子焚香表誓,王子之病寻愈。王甚喜,馈赠尤厚。胡子出见毛礼,以所得物赠之,因语曰:吾今有所归,请辞。俄而不知所归。”⑩

(三)同样出自《三国史记》,见于上述墨胡子故事之后。第21代王毗处王时期(479-500),阿道和尚和3名侍者到毛礼家逗留。

“毗处王时,有阿道(一作我道)和尚,与侍者三人,亦来毛礼家。仪表似墨胡子,住数年,无病而死。其侍者三人留住,讲读经律,往往有信奉者。”(11)

虽然,三则材料对佛教传入新罗的情况,记载有一些不同,但都承认佛教是从高句丽传入新罗的,而且以善郡毛礼家为活动中心。这时佛教主要在新罗民间的小范围内传播,而且从佛僧的隐蔽来看,佛教在新罗的传播受到新罗固有文化的排斥,少有信仰者,也没有上升为统治阶级的意志。

在新罗,佛教从民间的秘传到国家的接受并倡导佛教、奖励佛教经历了一个比较特殊的过程——殉教。关于殉教的具体情况,可以看一下下面的两则史料。

若按《古记》记载,梁大通元年(法兴王十四年,527年),阿道来到一善郡毛礼家。后以识香名为契机,进王宫。因外使礼拜阿道,王乃知佛僧可敬,敕许斑行。

“梁大通元年三月十一日,阿道来至一善郡,天地震动。师左执金环锡杖,右擎玉钵应器,身着霞衲,口诵花诠。初到信士毛礼家,礼出见,惊愕而言曰:曩者高丽僧正方,来入我国,君臣怪为不祥,议而杀之;又有灭垢玭,从彼复来,杀戮如前,汝尚何求而来耶?宜速入门莫令邻人得见。引置密室,修供不怠。适有吴使,以五香献原宗王。王不知所用,遍询国中。使者至,问法师。师曰:以火烧而供佛也。其后偕至京师,王令法师见使。使礼拜曰:此边国,高僧何不远而?王因此知佛僧可敬,敕许斑行。”(12)

若按《三国史记》引用金大问的《鸡林杂传》中有关异次顿殉教而兴佛教的记载则与上述有所不同。

“法兴王十五年(528),王亦欲兴佛教,群臣不信,喋喋腾口舌。王难之。近臣异次顿(或云处道)奏曰:请斩小臣,以定众议。王曰:本欲兴道,而杀不辜非也。答曰:若道之得行,臣虽死无憾。王于是召群臣问之。佥曰:今见僧徒,童头异服,议论奇诡,而非常道,今若从之,恐有后悔,臣等虽即重罪,不敢奉诏。异次顿独曰:今群臣之言非也,夫有非常之人,然后有非常之事,今闻佛教渊奥,恐不可不信。王曰:众人之言,牢不可破,汝独异言,不能两从,遂下吏将诛之。异次顿临死曰:我为法就刑,佛若有神,吾死必有异事。及斩之,血从断处涌,色白如乳。众怪之,不复非毁佛事。”(13)

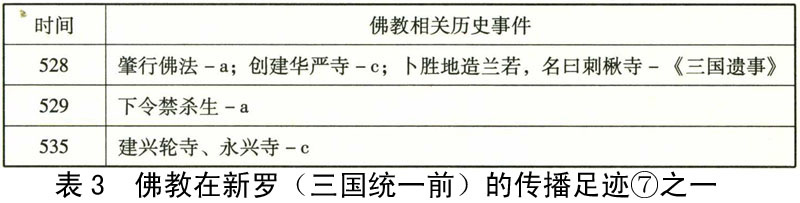

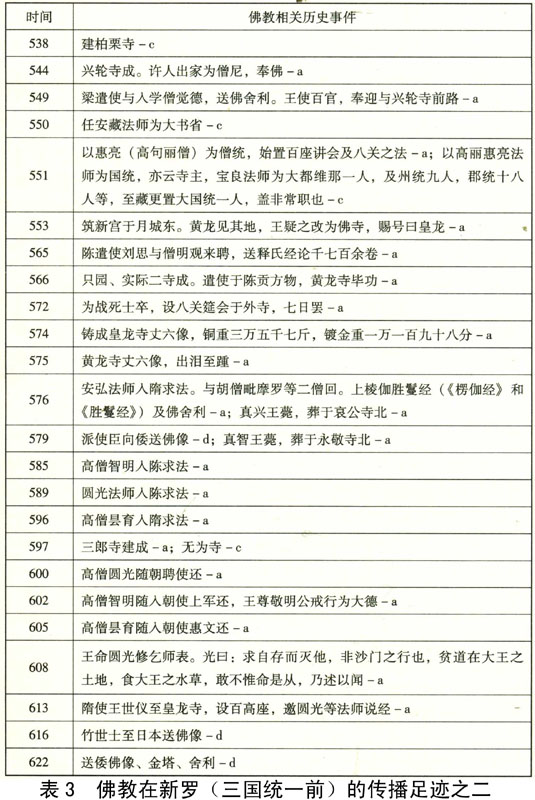

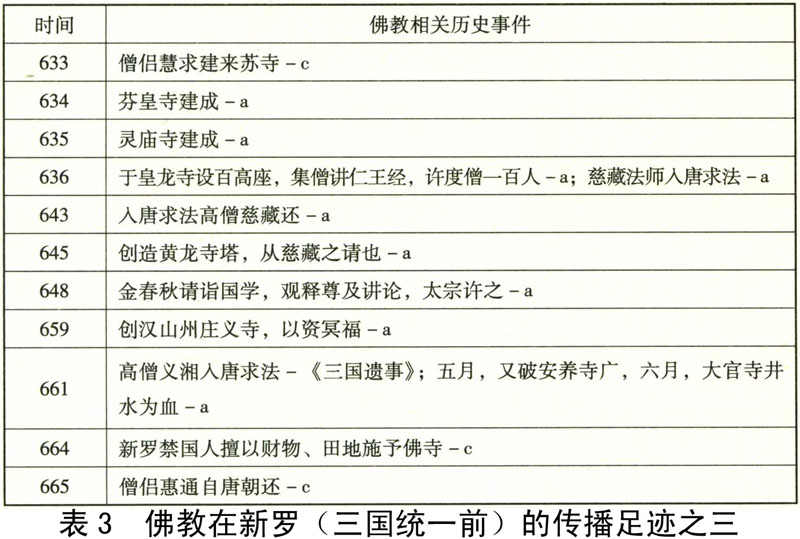

虽然,两则史料对佛教在新罗得到统治阶级承认的原因的记载有一定的出入,但都说明了佛教在新罗最初先是受到统治阶级的排斥,而后得到统治阶级承认。正如《三国史记》所说:“法兴王十五年,肇行佛法”,“法兴王十六年,下令禁杀生”,“法兴王二十七秋七月,王薨,谥曰法兴”。这些足以断定佛教在新罗作为官方思想而有意识地倡导和普及是从法兴王十五年左右开始的,之后,佛法逐渐开始兴盛起来。具体情况可以参看下表3:

新罗地处朝鲜半岛的东南偏隅,社会发展落后,积累了强烈的巫俗信仰文化。所以经由高句丽传入的佛教因其不合习俗而受到排斥。然而到了法兴王、真兴王时期,新罗完成了内部的真正统一。强大起来的新罗不能满足于原有的巫俗信仰,需要靠佛教归一的信仰来企图强化民族的结合,更要借助信佛功德所产生的不可思议之力去祈求国祚的加护。法兴王为新罗佛教开拓了弘传之路,继承他的真兴王又尽最大努力去振兴了佛教。之后,新罗佛教骤然出现了旭日东升的势头,发展兴旺。

综上所述,佛教自公元4世纪早期,传入朝鲜半岛。起初,只是在民间流传,后因政治原因高句丽于小兽林王二年以国家行为引入佛教,倡导人民信佛以求福。而后,佛教经由高句丽从民间传入百济和新罗,于是,百济于枕流王一年把胡僧摩罗难陀迎至宫中,国家开始倡导佛教,并尤其青睐于佛教的律宗思想和佛教建筑与艺术;而传入的新罗(三国统一前)的佛教经过同固有思想的冲突与融合,于法兴王十五年国家开始倡导民众信仰佛教以求护国护民。自此佛教在朝鲜半岛得到广泛传播,而且也经由这一地区传入日本,为佛教在东亚的传播与发展发挥了重要作用。

(作者单位:中国社会科学院哲学所)

*基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目:“中日韩佛教交流与比较研究”(08JJD730051)阶段性成果。

②“遁后与高丽道人书云:上座竺法深,中州刘之弟子,体德贞峙,道俗纶综,往在京邑,维持法网,内外具瞻,弘道之匠也。”此时期朝鲜把佛教僧侣称作道人。

③“普德和尚住盘龙寺,悯左道匹正,国祚危矣。屡谏不听,乃以神力飞方丈。南移于完山州孤大山而居焉。……师有高弟十一人。无上和尚与弟子金趣等创金洞寺;寂灭、义融二师创珍丘寺;智薮创大乘寺;一乘与心正、大原等创大原寺;水净创维摩寺;四大与契育等创中台寺;开原和尚创开原寺,明德创燕口寺。开心与普明亦有传。”——《三国遗事》卷三<宝藏奉老普德移庵>。

④黄心川:《东方佛教论》(黄心川文集),中国社会科学出版社2002年版,第162页。

⑤“释摩罗难陀·胡僧也。当百济第十四枕流王。从晋乃来。王出郊迎之。邀致官中。敬奉供养。禀受其说。上好下化。大弘佛事。二年春刱寺于汉山。度僧十人。尊法师故也。由是百济次高丽而兴佛教焉。”——《海东高僧传》卷一,<释摩罗难陀>。

⑥“百济本纪云:第十五(僧传云十四,误)枕流王即位甲申(东晋孝武帝大元九年),胡僧摩罗难陀至自晋,迎置宫中礼敬。明年乙酉,创佛寺于新都汉山州,度僧十人,此百济佛法之始。”——《三国遗事》卷三,<难陀辟济>。

⑦《周书》卷十九《列传》四十一,《异域上·百济条》。

⑧“鸡林”,古国名,即新罗。东汉永平八年(公元65年),新罗王金阏智在金城西始林金椟内出生,改始林为鸡林,并以之为新罗国号。参见金成镐、朴英宰主编:《朝鲜·韩国历史大事编年》,黑龙江朝鲜民族出版社2008年版,第9页。

⑨[韩]韩国精神文化研究院:《韩国学基础资料选集》(古代篇),天丰印刷株式会社1987年版,第567页。

⑩《三国史记》卷第四,《新罗本纪·法兴王十五年条》。

(11)《三国史记》卷第四,《新罗本纪·法兴王十五年条》。

(12)[韩]韩国精神文化研究院:《韩国学基础资料选集》(古代篇),天豊印刷株式会社1987年版,第566页。

(13)《三国史记》卷第四,《新罗本纪·法兴王十五年条》。

![]()