2006年秋天,我考入中国社会科学院研究生院历史系,主修专门史。入学不久,博士生导师姜广辉认为我的兴趣和专长是禅宗史,若能由杨曾文老师来指导会更适合,便把我介绍给杨老师。杨老师听了之后,立刻答应指导我,于是我就在二位老师的安排下,转到世界宗教系,成了杨老师的学生。在此之前,我对杨老师的印象全都来自姜老师,他说杨老师是研究禅宗史的大家、世界知名的学者。

杨老师那时正在讲禅宗史,用的教科书就是他所著的《唐五代禅宗史》。我印象最深刻的是护持云门匡真禅师的那位“广主刘”,在老师的书中竟然有他的身份资料。大约20年前,我在一位禅宗大师的书中看到他引用《指月录》解说灵树向“广主刘”推荐云门继任方丈的历史:

广主刘欲举兵,躬入院,请树决臧否。树已先知,怡然坐化。主问知事曰:“和尚何时得疾?”对曰:“不曾有疾。适封一函子,令呈大王。”主开函,得一帖子云:“人天眼目,堂中上座。”主悟树旨,遂寝兵。①

这位禅宗大师指出,“树”是指灵树如敏,他赞扬当时担任首座的云门匡真是“人天眼目”可以胜任方丈,把他推荐给“广主刘”。然后书中就说,在禅史的观点“广主刘”只是配角,所以没有说明他的身份。我却觉得,基于学术的立场,查出“广主刘”的真实姓名和官位应该是重要的事,可惜当时没有能力做这样的事,这个疑惑一放就是20年,直到读了老师的书,才获得解决。其实,这位“广主刘”不是一个小人物,他就是南汉高祖刘岩。《旧五代史》卷一三五,将他列入<僭伪列传>,所以《景德传灯录》、《指月录》等史传不承认他是帝王,也没有引述他的全名。虽然如此,在那个动荡的时代,因为有他的大力支持,才使云门匡真有了弘法的舞台。如果没有他,云门宗说不定根本就不会成立。他对云门宗的贡献是不可磨灭的。

禅宗史跨史学和禅宗两个不同的专门领域,必须二者都有相当的造诣,否则没有办法处理这类疑难问题。事实上,这样的问题一直持续着,因为禅门史传所叙述的士大夫,大多以字称之不写本名,要和正史对上并不容易。或许因为这样,大部分研究禅宗的学者并没有把士大夫的身份查出来,以致禅门的历史像是独自进行着似的,搞不清禅师与主政者之间的互动关系。实际上,中国古代体制没有得到主政者支持的教派是很难弘扬的。而且,外护(支持佛教的帝王和士大夫)和禅师之间的互动关系往往具有关键性的意义。在杨老师的著作中,外护一向列入重点,这在禅宗研究的领域中无疑是别具特色的。

2006年11月,老师的《宋元禅宗史》出版了。该书仍然延续了《唐五代禅宗史》的特色,很注重外护身份的考证,再次让我大开眼界。因为我最想跟老师学的就是禅师与士大夫的交游,而《宋元禅宗史》正好有专章论述。那一个月,刚好我的硕士论文《禅宗的开悟与传承:大慧宗杲禅师及其士大夫弟子的典范》也在台北出版了。我收到航空寄来的样书之后,立刻把它呈给老师。老师看到我的书也参酌正史和儒家典籍补充禅史的不足,感到很欣慰。

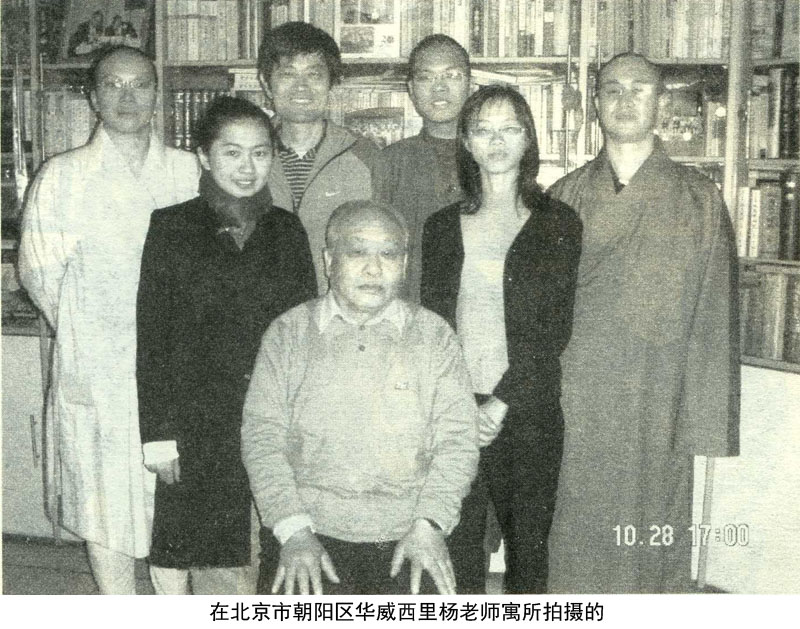

杨老师直接指导的社科院博士生,除了笔者之外,还有一位觉多法师。她跟我一样也是来自台湾,于2006年入学。不过她在入学以前,已经在旁听“唐五代禅宗史”。杨老师直接指导的硕士生有两位:一位是杭州佛学院如拯法师,一位是中国佛学院戒毓法师;大部分的时候,还有其他人来旁听。下页这张照片是2006年10月28日课后,在北京市朝阳区华威西里杨老师寓所拍摄的。杨曾文老师坐中央,后排由左至右分别是觉多法师、笔者、戒毓法师、如拯法师,中排右边是北京理工学院的陈洁老师,左边那一位是来自马来西亚的女居士(姓名不记得了)。

下页的照片摄于2006年12月8日,也就是杨老师生日的次日。我们上完课以后,在潘家园附近的素势代餐厅,同学们为老师庆祝生日。前排居中的是杨曾文老师,右边是师母,左边是笔者。当时因为人多,所以前排摆了三张椅子,但学生都不敢坐。相持不下,后杨老师说:“年纪最大的过来坐!”我说:“不是我吧?”但同学们不许我冒充年轻,抵赖不掉,只好硬着头皮坐下来。后排由左至右,分别是陈洁老师、悟实法师、戒毓法师、如拯法师、觉多法师。

老师在社科院已经退休,只收港澳台学生。另外,就是佛学院的学生。佛学院的学生都是出家人,港澳台学生虽然不一定是出家人,但是因为是佛教专业的缘故,也吸引了出家人来就读。变成杨老师现在的学生,除了笔者以外,其他都是出家人。有一次到老师家,电梯乘务员还问我:“他们都出家,你怎么没出家?”我说:“您有没有问过杨老师,他怎么没出家?”她笑着说:“他是老师,不算啊!”

2007年1月,台北有一位知道我去社科院读书的朋友问我:“你的博士生导师是谁?”“杨曾文老师。”他立刻竖起大拇指说:“那可是教父级的学者啊!”身为学生的我,也连带地领受了别人羡慕的眼光。2007年3月,老师到杭州佛学院讲学,我和另外四位同学随行也沾了老师的光,享受了高水平的接待。事实上就算老师不在,人家一听到是杨老师的学生,往往刻意礼遇。

觉多法师在入学以前已经旁听了一段时间,各种因缘使得她早已熟识宗教所的老师。而我初入学时并非宗教系,转系的申请差不多到一年级下学期初才确定,所以还不认识宗教所的老师。杨老师要我跟觉多法师到宗教所,请前期学长纪华传老师安排,让我和宗教所几位老师见面。2007年4月24日周二一早,我带着《禅宗的开悟与传承》前往,因为事先不知道有几位老师,只带五本,书一下子就送完了。纪老师说:“我没关系,先给别的老师吧!”结果这本书拖了半年,才在中日临济宗学术研讨会中送给纪老师,真是对不起他。

2007年9月24—27日,朝阳市人民政府、中国宗教杂志社和宗教文化出版社主办的“首届朝阳佛教文化研讨会”,杨老师替我们四个学生争取了列席的机会。这次大型的研讨会,与会者层次高而范围广,我们因此得以有幸拜见许多知名的学者,以及主管宗教事务的领导。我认识一位《中国民族报》的记者,因为这个因缘获得约稿,后来有一篇短文发表在《中国民族报》上,这也是意想不到的收获。

先前我们曾旁听过“第二届中日佛学会议”(2006/11/1—11/2,在人民大学),后来又旁听了“中日临济宗学术研讨会”(2007/10/24,在京都信苑饭店)。这都是老师要我们参加的。参加学术会议可以搜集资料、增广见闻、了解最新的研究成果与动向,老师认为我们应该积极的参与。

最近笔者获邀发表论文,我在电子邮件中跟老师汇报这件事,老师很快就回复,鼓励我参加。之所以会有这次机会,是因为2007年4月24日杨老师安排我到宗教所拜会老师,副所长张新鹰老师因此知道我曾经研究过寒山子,而这个研讨会的议题正是寒山子,因而透过纪老师要我参加。

杨老师上课特别的认真,原则上每两周就在老师家里上一次课,要连上三年的,这远远超过学校规定的学分。老师要求学生必须达到一定的水平,所以不但上课多,作业也多。据说,以前曾有学长跟老师抱怨说,别的博士生周末都可以出去玩,而他们却必须留在图书馆中查资料、赶作业。老师在治学方面,注重历史、文献和思想三大主轴。他还要求:“只要是我的学生,都必须做到治学严谨、教学负责。”老师的学生在学术界都有相当的成就,这跟老师严格的要求有很大的关系。

还记得2007年12月底的一次上课,几个学生事先都被指定一个专题做报告。我的题目是《永明延寿禅师的心性论》,规定时间是12分钟。我没有用计时器,仅凭着直觉看着大纲做报告,结束时正好12分钟。杨老师对我的时间控制很称赞,他说:“讲得太详细,时间到了就讲不完。要是讲得太简略,时间还没到就讲完了。参加学术会议,时间要控制得恰到好处,才不吃亏。”之后他交代我:“公开发表时,要讲普通话。”我心里想:老师应该是说我的普通话带着浓重的台湾腔。觉多法师也被这么交代了,她苦笑着说:“我不是已经在讲普通话了吗?”

老师对于亲友特别的重情。2007年暑假我回到台湾,奉师命拜访林光明先生。老师嘱咐我,林先生是他的好朋友,听说病了,虽然曾经以电话通过话,毕竟不放心,要我带着礼物替他探望林先生。林光明先生是一位语言天才,精通日文、藏文和梵文,著作有十余种,包括《梵汉大辞典》、《新编大藏全咒》等。据林先生说,他在多年前曾帮过杨老师一个小忙(他不肯透露详细的情形),杨老师竟感念至今。林先生说,有一次他在北京转机,停留了几个小时,杨老师还特地赶到机场来见他。林先生虽然病了,并无大碍,仍然可以处理公司业务,并且著作不辍。我请林先生跟我合照,用电子邮件将照片传给老师,并跟老师汇报林先生的情况。老师收到信,总算才放心。林光明先生送我一套《梵汉大辞典》和其他著作,我一一悉心收藏。

2007年12月底,老师又嘱咐我探望他的堂兄。他的堂兄住在台北县一所养老院,杨老师一直与他保持联系,但最近因为老先生重听得厉害,在电话里头老是说不清楚,不知道他到底好不好。我在圣诞节早上带了白兰氏鸡精礼盒去看老先生。当老先生听说我是他堂弟的学生从北京过来看他时,非常高兴,马上打电话给杨老师,谢谢老师对他的关心。老先生年纪虽然高寿,却十分硬朗,是一位健康快乐的老人家。老先生要请我吃午饭,我不敢让他破费,但是他非常坚持,我只得从命。后来从老先生口中得知,这家养老院管吃管住,每个月还给一笔零用钱。有亲友来探望他,是他最欢喜的事,他都会请吃饭,略尽地主之谊。老先生说,小的时候他和杨老师是一个大家庭,同灶吃饭的。老先生是家族中第一位读大学的,后来陆续出了好几位大学生,杨老师也是其中之一。

2008年3月初回京上课,杨老师拿了人民币250元给我。我说:“太多了,那盒鸡精不值这么多。”老师以为不够,又拿50元出来,问我:“这样够不够?”我说:“是太多了,最多只要200元就够了。”老师笑着说:“老师给你的,你拿着就是了。”我心里想:是的,老师!您教我学问和做人的道理,我会仔细收下来。

还记得刚入学的半年,对于北京的气候,特别难以适应,常常感冒和流鼻血。跟老师谈起这件事时,师母在旁听到了就告诫我:“不要保护得过头了!洗手洗脸要尽量用冷水,慢慢就会习惯。”后来,感冒和流鼻血才慢慢减少。

2007年3月4日元宵节,老师召见,与我谈未来的研究方向以及生涯规划。或许我看起来还算年轻,所以当老师知道我的孩子已经十多岁时,感到有些意外,问我家里怎么维持,又要我认真学习,必要时他会帮我推荐。那时我刚回京两天,望京南湖东园租来的公寓,因为寒假期间没缴电费,被断电了,正好又碰到周末,没办法申请复电,晚上必须点蜡烛。师母问清楚,屋里还有水和燃气供应,给我一盒元宵,交代我回去以后,什么事都先别做,先把它放在水里煮了吃。那天,北京下着雪。我搭公交车回去的路上,天色已黑,北京城里到处都是庆祝元宵的烟火,非常美丽。晚上,我就在寒冷的雪夜中,吃着师母给的元宵,一个人欣赏此起彼落的灿烂烟火。

从入学到现在,大约一年半,这段日子过得很充实,虽然没有什么突出的表现,但是各方面的积累,也看出相当的差异,这必须感谢曾文老师的教导。希望将来我也能够跟学长一样,有所成就,不辱没老师的名头。今年12月,老师将要过70岁生日,学生们准备替老师出版一本《杨曾文先生七秩寿庆纪念论文集》。纪老师发来电子邮件,问我有没有佛学论文可以拿出来,不管是否发表过都可以。我想,老师的学生出类拔萃的太多了,佛学论文就不必我来操心,不如就以这一篇笔记,记述跟随老师学习的日子,好让后人得以略窥老师的生活与道德事迹吧!

*中国社会科学院研究生院博士生。

①《指月录》卷20 (CBETA,X83,no.1578,p.620,c17—20//Z 2B:16,p.225,c8—11//R143,p.450,a8—11)。

![]()