从瓜州(今甘肃省瓜州县锁阳城)到伊吾(今新疆哈密市),是玄奘法师西行求法之路最为艰难的路段。在这段长达八百余里的旅途中,玄奘法师“渡胡卢河,出玉门[关],经莫贺延碛,艰难险阻,仆而复起者,何止百十耶!”①。西行的艰险接踵出现,磨砺着玄奘百折不挠的意志,留下一个又一个履险犯难的故事,令人荡气回肠。

《玄奘行状》及唐代慧立、彦悰《大慈恩寺三藏法师传》(以下简称《玄奘传》)皆明载玄奘从瓜州城(图1)趋西北,经唐玉门关、过第一烽及第四烽。这条路,正是历史上被称为“五船道”的新北道,唐代名第五道②又名莫贺延碛路③,今则习称莫贺延碛道。由于隋末丧乱,西域离贰,至唐代初年,“国政尚新,疆场未远,禁约百姓,不许出蕃。”(《玄奘传》卷1)莫贺延碛道禁闭不通。贞观四年,伊吾归唐,唐朝于伊吾置伊州,此道复通。但玄奘于贞观三年八月往伊吾,此时西出,却属违命,自不敢公然行由官道,但又须与官道不即不离,依傍穿插,以免孤游沙漠,茫然失路。后抵第四烽,得烽官王伯陇指点,避第五烽之严查缉拿,可西趋野马泉取水前进,由此迳出唐界,入伊吾国境。但玄奘西趋百余里,“遇风沙大起”不辨路径,“觅野马泉不得”,而所携水袋又失手倾覆,从此焦渴困顿,昏厥不省,几乎绝命。后有凉风吹醒,又得识途老马引至水草池,绝处逢生,终抵伊吾。

笔者近年对瓜、伊地貌、交通及玄奘瓜、伊行履进行研究,将玄奘瓜、伊行程大致分为四段:

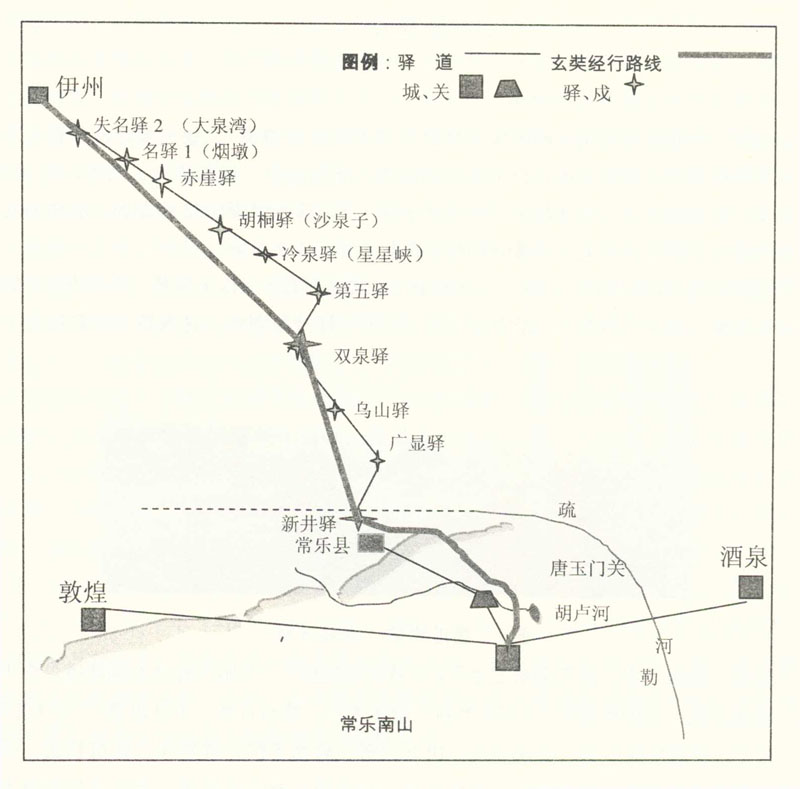

第一段,从瓜州启行抵达第一烽。这段路大体傍“瓜州→玉门关→常乐县→第一烽”官道之东侧行进,从玉门关以东十里许渡过胡卢河,大约到达常乐南山(今名十工山)今桥子口子内歇息,第二天起身到达“第一烽”。从瓜州城抵“第一烽”官道为142里,玄奘抄近路,为程约120里(图2)。

第二段,从第一烽到第四烽。这段路乃是傍莫贺延碛道从第一烽往第四烽行进,这段路长220里。莫贺延碛道为通往伊吾的外境官道,唐初,这一外境官道闭锁禁行,唐朝在莫贺延碛道南段即唐境所辖路段,沿线递置五所警烽予以防控,玄奘同样不敢行由官道。仍遥视官道傍行。计程220里(参阅图2)。

第三段,从第四烽到老马引至不知名“水池”“青草”处。这是玄奘西行最为艰难的路段。由于完全摆脱官道、专行小道而迷失路径,焦渴、昏厥,几乎丧命。这段道路的经行地点,连玄奘本人也不知何名,所以《玄奘传》和《玄奘行状》说不清所在。但有几桩记述,给后人留下了探讨的线索。大体可据以推测其经行路线,并大致估算其行进里数约200余里(参阅图2)。

第四段,自老马引至“水池”“青草”处后,人、马俱得复苏。在此养息一天一夜,又继续西进,三日而达伊吾。这三日,行程约300余里(参阅图2)。

以往学者由于对瓜、伊二州间地形地貌、官道、小道不甚了然,故对玄奘从瓜州往赴伊吾的具体经行无从措手,故皆略而不谈。但玄奘瓜伊行程及其十余日之经历,为其西行全程中决定生死成败的关键路段,最能体现玄奘坚韧不拔的精神,值得大书特书,岂可忽略不究?本文特就此进行探讨,冀为玄奘研究拾遗补缺。

玄奘此行怎样同官道交叉离合

《玄奘行状》及《玄奘传》关于玄奘瓜、伊经行中同官道傍行及交叉与分离的情况,有以下几点需要加以辨析:

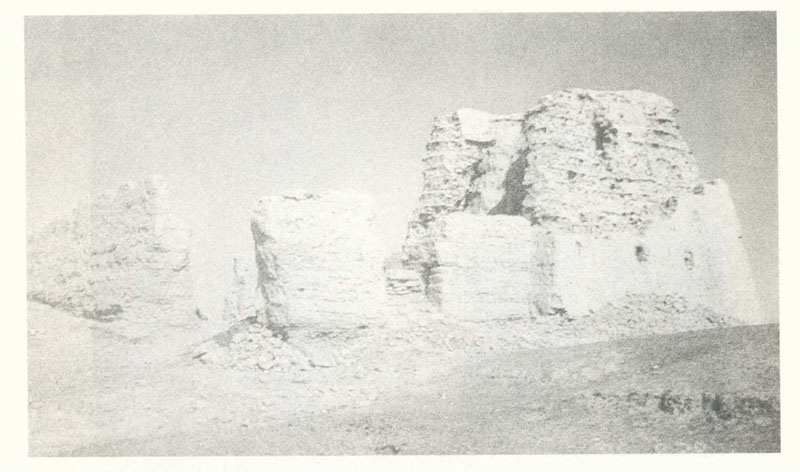

1.玄奘往伊州,首途必先指常乐县城。业经今人考证确认,常乐县城即今瓜州县六工古城,在唐瓜州城西北115里④。玉门关即介于瓜州→常乐大道上⑤。《玄奘传》明记玄奘从唐玉门关上流即玉门关以东十里许渡过胡卢河(《玄奘行状》略同)。笔者考证,胡卢河即今锁阳城以北黄水沟,其下段名芦草沟⑥。表明玄奘初始路段,应傍官道东侧行进。结合附近地形具体言之,则是从瓜州城(今甘肃省瓜州县锁阳城)出发,傍官道东侧北行,在唐玉门关(今马圈村西北小城⑦。图3)以东、桥子村西二里左右渡过胡卢河;又西北,经土疙瘩湾向北,由今桥子口子穿过常乐南山(今名十工山),又西北,抵第一烽。唐初,这一带村落稀少,戈壁上经常出现幻影。玄奘过此,见“有军众数百队,乍行乍息,皆裘褐驼马之像,及旌旗矟纛之形”,即戈壁幻影。

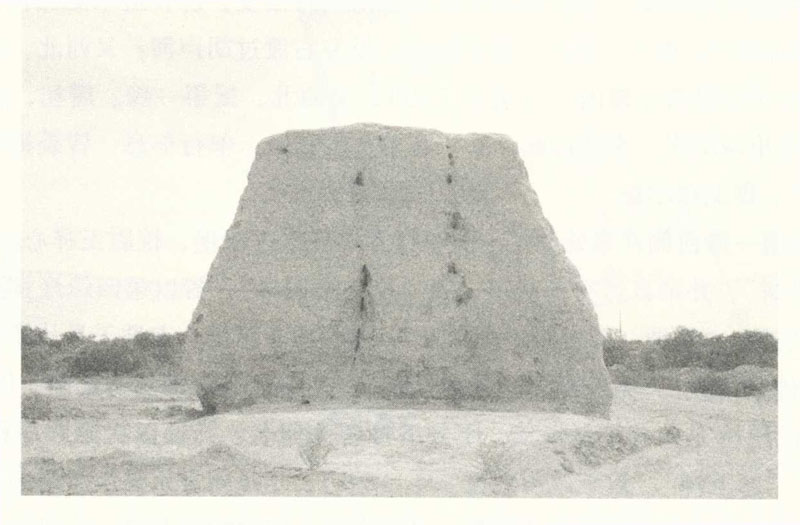

2.玄奘到第一烽西侧井泉处取水,被守烽者发现带进戍堡,校尉王祥心生钦敬。次晨,“使人盛水及麨饼”,并亲自送行十余里,嘱“径向第四烽”,告以第四烽烽官王伯陇亦有善心,又是王氏宗骨,“至彼,可言弟子遣师来”,必会给予帮助。玄奘于是从第一烽径趋第四烽。按《玄奘传》前云:“关外西北,又有五烽……五烽之外,即莫贺延碛、伊吾国境。”玄奘但知此道南段唐境之内有五所烽戍,不知五烽各为何名,乃迳以次第顺序称之为“第一烽”“第四烽”“第五烽”。后至武周天授二年(691),于瓜州常乐县至伊州的莫贺延碛道上“总置十驿”,此十驿,乃就原有十烽而置,从南向北,依次为新井驿、广显驿、乌山驿、双泉驿、第五驿、冷泉驿、胡桐驿、赤崖驿及失名二驿⑧。所谓“第一烽”,即武周时所置新井驿,今名雷墩子(图4),在常乐城北27里(鸟道仅24里,人行道曲屈,为27里)。雷墩子原是西汉长城线上的一座烽燧,初唐时,防控莫贺延碛道,在此道南段五烽皆置烽堠,第一烽即今之雷墩子,坞堡遗址犹存残迹,武后时于此置驿,名“新井驿”。

3.从第一烽往第四烽,中间隔着第二烽和第三烽。笔者考证,第二烽即今瓜州县白墩子(图5),在第一烽北79里;第三烽即今瓜州县红柳园(图6),在第二烽西北72里。玄奘要避开第二烽趋向第三烽,必当傍官道两侧而行(参阅图2),稍避弓背弯路,取弓弦直路,与前段傍官道东侧而行不同。这样,其循行路线必与官道发生交叉,其交叉点即在第一峰处。

第四烽在第三烽西北69里,笔者考证为今瓜州县之大泉(图7),唐之双泉驿。而第三烽以西及西北,有重重山峦为阻,故从第三烽往第四烽又当傍官道东侧行进。因知玄奘行进线路又同官道发生第二次交叉,其交叉点即在第三烽附近(参阅图2)。

从第一烽往第四烽,为程220里,需两日方可到达(《玄奘行状》略去第一烽往第四烽耗时多少,而《玄奘传》载,第一烽校尉王祥于次日晨送玄奘西行,“既去,夜到第四烽”。此云从第一烽往第四烽仅一日即到。余据实校之,知第一烽与第四烽相距220里,必非一日可到)。玄奘坐骑驮有足够的干粮及饮水可供两天之需。故无须向第二烽及第三烽据守的水泉处取水,完全可以避开第二、第三烽之核查。

4.玄奘从第一烽出发,第二天夜间到达第四烽,“恐为留难,欲默取水而过”,却又被烽卒发现,带进戍堡盘问。玄奘告以第一烽王祥校尉的嘱托,果然得到烽官王伯陇的关照。次日,王伯陇“更施大皮囊及马、麦相送”,且嘱“师不须向第五烽,彼人疏率,恐生异图。可于此去百里许,有野马泉,更取水。”

5.玄奘听从王伯陇的建议,避开第五烽官道,从第四烽取小道直趋西北往野马泉。却遇大风扬沙,路迹莫辨,未能寻到野马泉,失去饮水补给,焦渴脱水,昏厥数日,几乎丧命。此后,“唯西北望星月而进”。

6.失去野马泉及所备饮水之后第五天,得凉风吹醒,强起西行。得老马引至某一“池水”“青草”处,人、马皆得苏复。在此养息一日夜,之后,继续西北行,经三日而抵伊吾。

玄奘失路困顿及迷途路线的探讨

玄奘摆脱官道、西循小道、“觅野马泉不得”,此后的遭遇及行程,最值得认真探讨。但由于《玄奘行状》及《玄奘传》对这一段行程中的地名失去记载,故从事探讨极难措手,唯一的办法只能参照《玄奘行状》及《玄奘传》简略的叙述和第四烽至伊吾之间的地形、地貌进行勘察、探寻。从2006年到2009年,笔者会同瓜州县文物局、博物馆,瓜州县极旱荒漠保护区管理处,敦煌市志办公室及西北师范大学李并成教授等先后对这一地带进行过七次考察,探查过这一地段有三条可行的路径,基本上形成以下几点认识:

1.王伯陇所提供的路线,除了可以避开第五烽的不虞之外,又有野马泉可补给饮水。《玄奘行状》云“第五烽外有野马泉”,但第五烽(今马莲井)位于第四烽(今大泉)东北64里(参阅图2)。根据趋赴伊吾总的走向判断,野马泉绝不在第五烽以东,而当在第四烽西北及第五烽西南。查第四烽西北及第五烽以西“百里许”区域内别无他泉,唯“芦苇井子”有之,王伯陇所说的“野马泉”,必即“芦苇井子” (图8)。再者,从第四烽经野马泉入伊吾国境,捷路仅60多公里,而且这一地段之内,唐朝不设防戍,玄奘不必提心吊胆。今查第四烽(今大泉)向西北确有便道,人马可通行,经今兰新铁路照西车站及红柳河车站之南,又西即进入伊吾国境,古代亦当有此小道可通,不可设想王伯陇会建议玄奘走一条从不通行的无路之路。

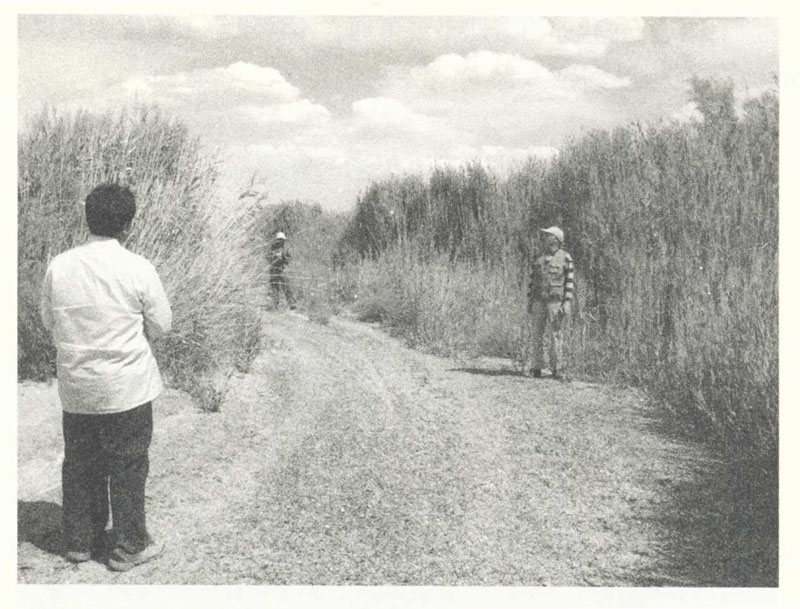

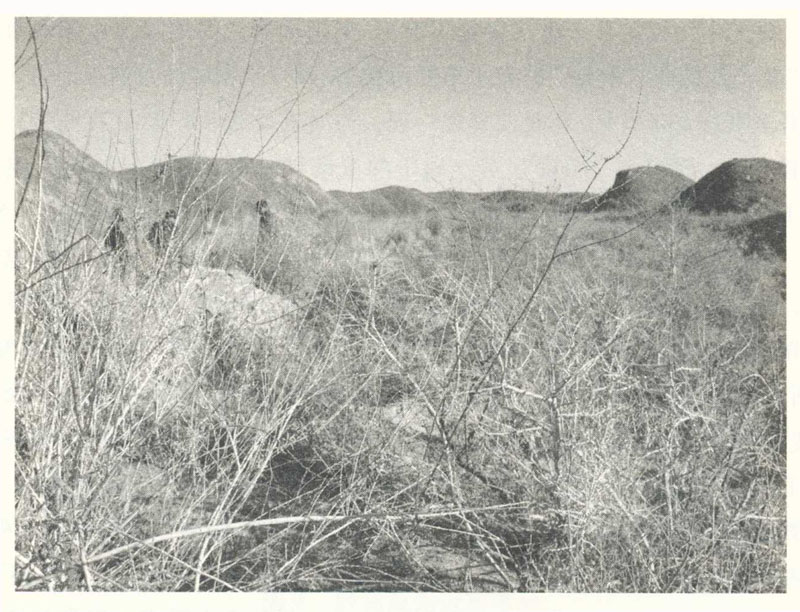

2.“芦苇井子”在照壁山中。笔者同瓜州县极旱荒漠保护处主任宁瑞栋、瓜州县文物局长李宏伟、博物馆长刘晓东及李并成、郑炳林教授等迭次前往考察,芦苇井子犹有泉水渗出。其西数里,有大片芦苇林,高过人头(图9)。畜牧专家宁瑞栋先生说:“唯芦苇最为野马嗜食。而此地有水可饮,有芦苇可食,又隐蔽安全,无人惊扰,是野马生活、栖息最佳之地。”清朝末年,这一带犹有野马出没。则此处水泉以“野马”冠名,良有以也。据五万分地图比量之,第四烽距芦苇井子,鸟道为49公里,与王伯陇所言第四烽“去野马泉百里许”契合无疑。因知今之芦苇井子,应即所谓“野马泉”是也。

3.至于玄奘为何“觅野马泉不得”,其中又有他故。盖玄奘从第四烽四去,乃是沿着北山南麓及戈壁北缘行进。《玄奘传》载,玄奘经过一天的奔波,“时行百余里,失道,觅野马泉不得”;《玄奘行状》更言“遇风沙大起,不知泉处”,原来遭遇“风沙大起”,不辨径路,所以导致“失道,觅野马泉不得”。其实,野马泉就在戈壁北缘照壁山中。但因此泉南有照壁山主脉遮挡,北有照壁山支脉环抱,深藏隐蔽,遥不可见。尽管如此,但必有路可往。只是由于风沙大起,迷失路径。《玄奘行状》及《玄奘传》皆未曾言及入山寻之,看来玄奘盖因失去路径,不敢贸然入山,只是沿着照壁山南麓向西行进,盖已越过照壁山以西,故不幸与“野马泉”失之交臂。

4.玄奘在“觅野马泉不得”、所备饮水更不慎失手倾覆、“又路盘回,不知所趣”的情况下,一度向第四烽折返。但转思“誓不东归一步”的宏愿,复掉头西进。《玄奘行状》缺载一度东返的叙述,而《玄奘传》记之颇详,云:“时行百余里,失道,觅野马泉不得。下水欲饮,袋重,失手覆之。千里行资,一朝斯罄。又路盘回,不知所趣(趋)。乃欲东归,还第四烽。行十余里,自念:‘我先发愿,若不至天竺,终不东归一步,今何故来?宁可就西而死,岂归东而生!’于是旋辔,专念‘观音’,西北而进。”可见玄奘一度东返,本为暂返第四烽详询西路并取得补给,以便继续西行之旅,并非西行之志有所动摇。所以毅然掉头西进,从此,任有千难万险,再不“东归一步”。此次“暂返”却又掉头西进,正表明玄奘求法之志挫而弥坚,百折不回的决心,为后之西行求法者树立了榜样,激励着人们赍志不渝、勇往直前。

5.玄奘掉头西进之后,“四夜五日。无一滴沾喉”,“气殆将绝”,昏厥不省人事。至第五日夜,忽有凉风吹醒,继起西行。复因精疲力竭,不能举步,卧不能行。梦一大神,促其“强行”,于是振作复行。此时,“马忽异路而去,回之不得。行可十许里,遂遇一池,清冷澄澈,非常欢喜。便饮马,自复澡嗽,又取麨剉饲马,池侧亦有青草。比明,马健,人复解斋。”此“水池”“青草”处不知何在。斯坦因推测说:“拿现在的地图看,若从西北走,必须经过苦水附近的斜坡、烟墩的洼地,而到黄土地带的东南界、略有水草的所在。”⑨余意此说未的。按《玄奘行状》及《玄奘传》皆载,从“水池”“青草”处起身,第三日到伊吾,玄奘除焦渴昏睡、不省人事的五天及后至池水养息的一日夜,共歇息6天之外,其余8天行路800余里,每天平均行走百余里(说详下节)。斯坦因所说的烟墩(今哈密市之“格子烟墩”)以西“黄土地带的东南界、略有水草的所在”,即今哈密绿洲东南缘地名“长流水”一带,西距伊吾多不过150里⑩,不足二日之一程,与《玄奘行状》及《玄奘传》所载三日方抵伊吾的记载不合。因知“(哈密)黄土地带的东南界、略有水草的所在”绝非玄奘所到“水池”“青草”处。盖玄奘从第四烽(双泉驿)向西北行进,应是过野马泉(今芦草井子)之南,又西,过红柳河车站南,又西北,意外得至“水池”“青草”处。根据这一带地形地貌加以考量,此处水草地约当唐代伊吾县东南境矟竿馆附近。伊吾南去敦煌700里,其路由伊吾经矟竿馆往敦煌,唐人则称为“矟竿道”,亦名“梢竿馆路”(11)。此道不知辟自何时,《后汉书·西域传》载“元初六年(119),敦煌太守曹宗“遣行长史索班将千余人屯伊吾”;《敦煌太守裴岑纪功碑》云:“维汉永和二年(137)八月,敦煌太守、云中裴岑将郡卒五千人,诛呼衍王寿,斩馘部众,克敌全师……”;又《魏书·李宝传》云:“(魏)世祖遣将讨沮渠无讳于敦煌,无讳捐城遁走。(李)宝自伊吾南归敦煌,遂修缮城府,规复先业。”以上所引,皆当由此路来往,故《北史》及《周书》两《高昌传》皆谓之“伊吾路”(12)。笔者数度踏察此道,从敦煌北趋,经土墩子→青墩峡→大水→景峡南古驿戍(疑即矟竿馆)→老酤水→柳树泉抵哈密,沿途皆见东汉所筑烽火台,且多经后世补修,因知此路始辟于东汉,后世继续沿用。伊吾归唐后,矟竿道复通,于此置驿。敦煌所出《沙州都督府图经》载“双泉驿……唐仪凤三年(678)闰十月,奉敕移矟竿道,就第五道莫贺延碛置”,又载“奉如意元[年](692)四月三日敕,移就矟竿道行。至证圣元年(695)正月十四日敕,为沙州遭贼、少草,运转极难,矟竿道停,改于第五道来往。”知唐高宗至武后年代,第五道与矟竿道数有递替。开元年代又于此置矟竿戍(13)。笔者数往踏察,知此处至今仍有水草(图10)。东南距第四烽鸟道为108公里(参阅下节“八月十日后半夜”条及“八月十一日及当夜”条),西北距哈密鸟道为114公里,人行屈曲,约为130公里,合三日程(图11),与《玄奘行状》“更经三日,方达伊吾”之言正合。笔者推测玄奘所到水泉青草处,当在此附近。这一带既富水草,附近或有伊吾牧人放牧,玄奘可一询往赴伊吾之路;既使不逢牧人,从此向西亦可得见矟竿故道,循之而往,三日亦可顺利抵达伊吾。

玄奘瓜州伊吾经行日历

关于玄奘从长安出发的时间,玄奘在《上太宗表》中自云:“遂以贞观三年四月,冒越宪章,私往天竺。”至于从瓜州往伊州进发的时间,后世诸说歧出,其中最为可信的,应是参与玄奘译经班子并亲承玄奘言教多年的僧人辩机所说:“贞观三年,仲秋朔旦,褰裳遵路,杖锡遐征。”(辩机《大唐西域记赞》,见《大唐西域记》卷12)(14)。瓜州历史文化研究会副会长宁瑞栋先生根据《玄奘传》关于旅途季节、物候的记述,论证辩机“贞观三年,仲秋朔旦”之说的实可信(15)。“贞观三年,仲秋朔旦”即贞观三年(629)八月初一。细读《玄奘行状》及《玄奘传》,知玄奘于八月初一从瓜州起程,同月十四日进抵伊吾,计自瓜州往伊吾历时十四日。以下,逐日述其行履于后:

八月初一日是日入夜,玄奘与胡人石盘陀自瓜州城北行,三更后,于唐玉门关上流十里许渡过胡卢河,歇息睡卧。查陈垣《廿二史朔闰表》,是日为公元629年8月24日。

《玄奘行状》云:

又乃访得一胡,许送过关,临时复退,强凭之,乃行。夜至河,离关十余里,上源有胡桐树,胡乃斩木为桥,布草填沙,驱马而过。即渡河,心极欢喜,各下褥而眠。

《玄奘传》记之较详,云:

俄有一胡人来入礼佛,逐法师行二三匝。问其姓名,云姓石,字盘陀。此胡即请受戒,乃为授五戒。胡甚喜,辞还。少时,赍饼菓更来。法师见其明健,貌又恭肃,遂告行意,胡人许诺,言送师过五烽。法师大喜,乃更贸衣资,为买马而期焉。明日,日欲下,遂入草间。须臾,彼胡更与一胡老翁乘一瘦老赤马相逐而至,法师心不怿。少胡曰:“此翁极谙西路,来去伊吾三十余反,故共俱来,望有平章耳。”胡公因说:“西路险恶,沙河阻远,鬼魅热风,过无达者;徒侣众多,犹数迷失,况师单独,如何可行?愿自斟量,勿轻身命。”法师报曰:“贫道为求大法,发趣(趋)西方,若不至婆罗门国,终不东归,纵死中途,非所悔也。”胡翁曰:“师必去,可乘我此马。此马往反伊吾已十五度,健而知道;师马少,不堪远涉。”法师乃窃念在长安将发志西方日,有术人何弘达者,诵叽占观,多有所中。法师令占行事,达曰:“师得去。去状似乘一老赤瘦马,漆鞍桥前有铁。”既睹胡人所乘马瘦、赤鞍漆、有铁,与何言合,心以为当,遂换马。胡翁欢喜,礼敬而别。于是装束,与少胡夜发。三更许到河,遥见玉关。去关上流十里许,两岸可阔丈余,傍有胡椒树丛(笔者按:瓜州向无胡椒树,气候不宜种植。当依《玄奘行状》作“胡桐树”是)。胡乃斩木为桥,布草填沙,驱马而过。法师既渡而喜,因解驾停憩,与胡人相去可五十余步,各下褥而眠。少时,胡人乃拔刀而起,徐向法师。未到十步许又回,不知何意。疑有异心,即起诵经,念“观音菩萨”。胡人见已,还卧遂眠。

余考唐代玉门关为今瓜州县锁阳城镇马圈村西北小城;胡卢河为今之黄水沟(下游名芦草沟)(16)。渡河处在胡卢河上流“十里许”,当在今马圈村以东,桥子村西二里许。由此北行,必越过十工山,而附近幸有一条从东南向西北的穿山通道,今名“桥子口子”。玄奘必由此口穿行。渡河后“解驾停憩”处,当在今十工山“桥子口子”内山坳背风处,距渡河处约3公里左右。盖因胡卢河以北多湿地,不宜栖身,又近玉门关,恐被发现,故须择山坳隐蔽且背风处歇息。

八月二日石盘陀畏难而返,玄奘孑然前行。晚抵第一烽。

《玄奘行状》云:

夜半,胡乃起,抽刀行,而法师欲(以)为屠害。法师催起,念佛诵经。胡人还坐,少时复起,谓法师曰:“国家法,私向外国罪名极重。前五烽路,游其下必被他投[捉],终无得免,但一处被擒,即死人。弟子亦有家累,何能当之!王法不可干,共师还去。”法师报曰:“奘只可向西而死,誓不东归而生。檀越不能者、任还,奘独自去。”胡曰:“师被他投[捉],还相牵引,终不免罪。”法师为设重誓:“纵令身碎为尘,终不相引。”为指天地星月重言,胡乃辞别。法师与马一匹而去。

《玄奘传》云:

天欲明,法师唤令起,取水盥漱,解斋讫,欲发。胡人曰:“弟子将前途险远,又无水草,唯五烽下有水,必须夜到,偷水而过。但一处被觉,即是死人。不如归还,用为安稳。”法师确然不回,(胡人)乃俯仰而进,露刃张弓,命法师前行,法师不肯居前。胡人自行数里而住,曰:“弟子不能去,家累既大,而王法不可忤也。”法师知其意,遂任还。胡人曰:“师必不达,如被擒捉,相引奈何!”法师报曰:“纵使切割此身如微尘者,终不相引。”为陈重誓,其意乃止;与马一匹,劳谢而别。自是,孑然孤游沙漠矣!唯望骨聚、马粪等渐进。顷间,忽有军众数百队满沙碛间,乍行乍止,皆裘褐驼马之像,及旌旗槊纛之形;易貌移质,倏忽千变,遥瞻极着,渐近而微。法师初睹,谓为贼众;渐近见灭,乃知妖鬼。又闻空中声言:“勿怖,勿怖!”由此稍安。

玄奘于此日途中见“有军众数百队”云云,乃夏秋季节戈壁常见幻景,所谓“戈壁海市”是也。此事,《玄奘行状》缺载。

《玄奘传》又载,第二日晨起而行,日落前至第一烽附近“隐伏沙沟”躲藏,所谓第一烽,乃指莫贺延碛道南端之首座烽火台,在常乐城北27里,今名雷墩子,武后天授二年(691)于此烽处置新井驿。其烽火台今仍兀立,残高8.5米,戍堡及驿站残址今犹可见。入夜,玄奘方至烽西水泉取水。(按:从十工山经今瓜州县城以南往第一烽(雷墩子),直距40公里,道路曲折,故为唐里“八十余里”。)

《玄奘传》记述玄奘在第一烽的经历颇详,谓:

恐候者见,乃隐伏沙沟,至夜方发。到烽西见水,下饮、盥手讫,欲取皮囊盛水。有一箭飒来,几中于膝。须臾更一箭来,知为他见。乃大言曰:“我是僧,从京师来,汝莫射我。”即牵马向烽。烽上人亦开门而出。相见,知是僧,将入见校尉王祥。祥命爇火令看,曰:“非我河西僧,实似京师来也。”具问行意。法师报曰:“校尉颇闻凉州人说有僧玄奘欲向婆罗门国求法不?”答曰:“闻承奘师已东还。何因到此?”法师引示马上章疏及名字,彼乃信。仍言“西路艰远,师终不达。今亦不与师罪,弟子敦煌人,欲送师向敦煌。彼有张皎法师,钦贤尚德,见师必喜,请就之。”法师对曰:“奘桑梓洛阳,少而慕道;两京知法之匠,吴蜀一艺之僧,无不负笈从之。穷其所解,对扬谈论,亦忝为时宗,欲养己修名,岂劣檀越敦煌耶?然恨佛化,《经》有不周、义有所阙,故无贪性命,不惮艰危,誓往西方,遵求遗法。檀越不相励勉,专劝退还,岂谓同厌尘劳、共树涅槃之因也!必欲拘留,任即刑罚,奘终不东移一步以负先心。”祥闻之悯然,曰:“弟子多幸,得逢遇师,敢不随喜!师疲倦且卧,待明自送,指示涂路。”遂拂筵安置。

《玄奘行状》所记较简略,云:

至第一烽,水边饮马。少时,飞箭频来,几着于膝。既知他觉,急即向之。烽上人将火,问是何人,欲何所去。乃去帽现其法服,报云“从京师来,欲求法于婆罗门国。”人将上烽,见校尉,校尉深相责问。法师具陈行意,声泪俱下。彼亦愍然垂泣,云:“师能如是,任师去,傥如所愿,亦国家之益,师且卧。”于是安置。

八月三日 晨,自第一烽向第四烽行进。

《玄奘传》云:

至晓,法师食讫,(王)祥使人盛水及麨饼,自送至十余里,云:“师从此路径向第四烽。彼人亦有善心,又是弟子宗骨,姓王名伯陇。至彼可言弟子遗师来。”泣拜而别。既去,夜到第四烽。

从第一烽往第四烽,为程220里,需二日到。所谓“夜到第四烽”,必非当日夜晚,据实度之,必是第二天即八月四日夜间到达第四烽。

八月四日夜晚,玄奘抵达第四烽。

《玄奘传》云:

夜到第四烽,恐为留难,欲默取水而过。至水,未下间,飞箭已至,还如前报,即急向之。彼亦下来。入烽,烽官相问,答“欲往天竺,路由于此。第一烽王祥校尉故遣相过。”彼闻欢喜,留宿。

《玄奘行状》缺记第四日夜到第四烽事。

八月五日自第四烽西趋野马泉,失道,无水,暂东返,复掉头西进。夜傍一沙沟暂憩。

《玄奘传》记第四烽烽官王伯陇“留宿”,次日(八月五日)天明,

更施大皮囊及马、麦相送,云:“师不须向第五烽,彼人疏率,恐生异图。可于此去百里许,有野马泉,更取水。”从是已去,即莫贺延碛,长八百余里,古曰“沙河”,上无飞鸟,下无走兽,复无水草。是时,顾影唯一……时行百余里,失道,觅野马泉不得。下水欲饮,袋重,失手覆之。千里行资,一朝斯罄;又失路盘回,不知所趣,乃欲东归、还第四烽。行十余里,自念:“我先发愿,若不至天竺,终不东归一步,今何故来,宁可就西而死,岂归东而生?”于是旋辔,专念“观音”,西北而进。

《玄奘行状》缺载暂东返、复西进一事,当据《玄奘传》补之。但《玄奘行状》云:遇风沙大起,不知泉处。日暗,傍一沙沟住。下水欲饮,马袋重,失手覆之,才得一饮之值,余并倾失。”所记“遇风沙大起,不知泉处”,谓遭遇沙尘暴,风沙弥漫,视不可见,呼吸困难,行被风推,不由自主,路径迷失,故失泉处。由此方知所以“觅野马泉不得”而迷失路径之故;“日暗,傍一沙沟住”,此事《玄奘传》失载;“马袋重,失手覆之,才得一饮之值”,又知水袋虽倾覆,尚有些许余水,可供“一饮”。此为八月五日事。

又按,《玄奘行状》误将第一烽王祥校尉事与第四烽烽官王伯陇事有所混淆,云:第一烽校尉“天晓为设食,更施麨粮,自送十余里,云:‘师勿过余烽。第五烽外,有野马泉,可更取水去。’法师过第五烽,遇风沙大起,不知泉处。日暗,傍一沙沟住。”此云“法师过第五烽”,与《玄奘传》载王伯陇嘱“师不须向第五烽,彼人疎率,恐生异图。可于此去百里许,有野马泉,更取水”大相径庭。其文或有脱误,吾取《玄奘传》凿凿之言。

八月六日至十日半夜 八月五日后半夜,起而复行;午后大渴,不复能行。从此,玄奘脱水不支,瘫卧不起,昏厥不省,至八月十日半夜苟延不死。

《玄奘行状》记八月五日晚暂憩沙沟,“三更后复行,不知道路,唯西北望星月而进。至明午后,已大渴之,虽有麨面,干不能食。如是四夜五日,无一渧(滴)沾喉,人马俱困,不能复行。遂卧沙中,默念观音,不能发语,气殆将绝。”《玄奘传》亦云:“于是时四夜五日,无一滴沾喉,口腹干燋,几将殒绝,不复能进。”所言“四夜五日,无一滴沾喉”,乃指从八月五日后半夜起,经初七、初八、初九至初十后半夜止,计四夜五日。

八月十日后半夜玄奘忽得凉风吹醒,身爽目明,起而复行二十余里。老马又强行“十许里”带至水泉青草处,幸得绝处逢生。

《玄奘行状》云:

至第五夜,忽有凉风,非常冷快,体得醒悟,马亦能起。复强行二十余里,还卧不能去。梦一大神告之:“强行,何为复卧!”于是复起。马忽异路而去,回之不得。行可十许里,遂遇一池,清冷澄澈,非常欢喜。便饮马,自复澡嗽,又取麨剉饲马,池侧亦有青草。比明,马健,人复解齐(笔者按:“解齐”当为“解斋”,僧侣进食之谓)。

《玄奘传》云:

至第五夜半,忽有凉风,触身冷快,如沐寒水;遂得目明,马亦能起。体即苏息,得少睡眠。梦一大神,长数丈,执戟麾(挥)曰:‘何不强行,而更卧也!’法师惊寤进发。行可十里(《玄奘行状》作“强行二十余里”),马忽异路,制之不回。经数里,忽见青草数亩,下马恣食(笔者按,此时可见青草,知已天明)。去草十步,欲回转,又到一池,水甘澄镜澈,下而就饮,身命重全,人马俱得苏息。

按:从第四烽(今大泉)到此“水池清草”处,行程约200余里,略述如下:

(1)八月六日玄奘从第四烽西行“百余里”。后“失道,觅野马泉不得”,回身东行“十余里”。西行“百余里”,扣除东行“十余里”,姑以百里计,是为此日所行;

(2)《玄奘行状》载,八月六日当夜,“三更后复行,不知道路,唯西北望星月而进。至明午后,不能复行。”其“三更后”至明午后所行若干里未记,但据半夜又加多半天行路时间进行估计,当在百里上下,是时玄奘体弱,权以80里计之;

(3)《玄奘行状》又载,“至第五夜半”,即八月十日夜半,忽有凉风吹醒,“复强行二十余里”,又“卧不能去”;睡梦中大神促起复行,又被老马强引前行,“可十许里”。则此夜又行30余里,姑以35里计之。

综上所述,从第四烽(今大泉)到水池清草处,行程不下215里(100里+80里+35里=215里)。

八月十一日及当夜在池水边养息一日夜。

《玄奘行状》云:“遂遇一池……比明,人复解斋。更一日一夜,就水将息。”此谓八月十日后半夜得至池水青草处,八月十一日及八月十一日夜“就水将息”,是所谓“更一日一夜”。《玄奘传》则略言之云:“即就草池,一日停息。”

此池水青草处,笔者比定为唐伊吾县矟竿馆一带。卫星照片显示,从第四烽(今大泉)到矟竿馆,鸟道为109公里,与前述之“215里”大致相合。

八月十二日 自池水青草处起身向伊吾进发。

《玄奘行状》云:“后日,盛水渐进。”《玄奘传》亦云“后日,盛水取草进发。”两文所说“后日”,乃从八月十日后半夜到达水池算起,明日为八月十一日,后日为八月十二日,为进发伊吾启行之日。

八月十三日 继续向伊吾行进。

从“池水”往伊吾途中,玄奘又遇见戈壁幻影,即《玄奘行状》云:“于流沙北维之外,复逢鬼魅,日有数般。困弊艰难,难为记述。”《玄奘传》则以“此等危难,百千不能备叙”一笔带过。此前,玄奘往第一烽途中,曾见军队、驼马、旌旗、矟纛之形;在第四烽以西又见奇状恶鬼;在伊吾东境(所谓“流沙北维之外”)“复逢鬼魅,日有数般”。笔者在今瓜州、敦煌、哈密等地戈壁中,屡见幻化生成的浩渺海水及山峦树木倒影(图12),又见日光照射、地气蒸发,如群马奔驰之状(《庄子》所谓“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。”)。但笔者尚未见过戈壁幻影中的人鬼之形,近世亦不见有类似报导,有俟后考。

八月十四日 抵达伊吾。是日为公历629年9月7日。

《玄奘行状》云:“更经三日,方达伊吾。”所谓“更经三日”,是从八月十三日“盛水取草进发”,至八月十五日抵达伊吾,首尾共三日。《玄奘传》云:“更经两日,方出流沙到伊吾矣。”是指从八月十二日起身,经十三、十四两日而达伊吾,与《玄奘行状》言异而实同。

上节,笔者推测此一水池青处草,当为唐代伊州东南境之“矟竿馆”,西北距哈密鸟道114公里,人行道路曲屈,约为130公里,合三日之程。

从八月一日至十四日,玄奘自瓜州而抵伊吾,行程共约837里。据《元和郡县图志》及《沙州归义军图略抄》载,瓜州至伊州官道为900里,而玄奘三次抄近路,与官道900里相较,省路约63里。

综上所述,玄奘从贞观三年八月初一从瓜州起程,至八月十四日抵达伊吾,历时14天。其间从八月初六到八月十日夜,有5天时间因渴乏疲困、极少行路,多睡卧不起;其后又在水草池边停憩养息一日夜,其余8天共行走837里到达伊吾,平均每天行路百里有余,即使足水、饱食、无风暴袭扰,亦得谓劳矣瘁矣!

*作者简介:李正宇,敦煌研究院民族宗教文化研究所研究员。

① 见[唐]冥祥《大唐故三藏玄奘法师行状》。以下简称《玄奘行状》。

② 见敦煌遗书P.2005《沙州都督府图经卷第2》。

③ 见《元和郡县图志》卷40《伊州·八到》。

④ 《元和郡县图志》《太平寰宇记》及敦煌遗书P.2691《沙州归义经图经略抄》皆明载瓜州距常乐115里。

⑤ 《元和郡县图志》载唐玉门关在瓜州晋昌县东二十步。据笔者考证,即今瓜州县锁阳城西北三十里许之马圈村小古城,其西二十步有一大城,即晋昌城,请参阅图3。

⑥ 见李正宇:《新玉门关考》,《敦煌研究》,1997年第3期。

⑦ 唐玉门关所在,学者意见不一。余考为今瓜州县锁阳城镇马圈村西北小城。见李正宇:《新玉门关考》。

⑧ 关于莫贺延碛道及其诸驿的考证,请参阅李正宇:《古本敦煌乡土志八种笺证》,兰州,甘肃人民出版社,2008,84—101页之笺证96、97、98、99、100、101,102诸条。此书原将第一烽比定在沙井子,近复踏察,改定在雷墩子。

⑨ 见斯坦因《玄奘沙州伊吾间之行程》。冯承钧译《西域南海史地考证译丛》第1卷,商务印书馆,1962重印第一版,1995年5月北京第2次影印。32页。

⑩ 哈密至长流水里程,祁韵士《万里行程记》、方士淦《东归日记》皆为150里,陶葆廉《辛卯侍行记》为140里,谢彬《新疆游记》为130里。

(11) 《太平寰宇记》卷153伊州四至八到条云:“正南(“南”字,后世传抄误作“北”。据实勘正为“南”)微东取梢竿馆路至沙州七百里。”“梢竿馆”即矟竿馆。

(12) 以往,学者曾误指伊吾路为瓜州往伊吾之路。但《北史》及《周书》之《高昌传》皆言自敦煌往高昌“多沙碛,茫然无有蹊径”,“道里不可准记,唯以人畜骸骨及驼马粪为验,又有魅魉怪异”,此即敦煌遗书P.2009号《唐西州图经》所载出柳中县界往敦煌的“大海道”。由于商旅惮其艰险,故来往多循“伊吾路”,即从敦煌北趋伊吾、继由伊吾西趋高昌。这里所指的“伊吾路”,显然是指从敦煌往伊吾之路,非指瓜州往伊吾之路。这条敦煌往伊吾之路,即唐代的“矟竿道”。

(13) 敦煌遗书S.367《沙州、伊州志》载伊州伊吾县有矟竿戍。

(14) 辩机自贞观十九年三月入玄奘译经班子,为“缀文大德”九人之一,亲承玄奘言教多年。《大唐西域记》即由玄奘口述、辩机“恭承志记,伦次其文,尚书给笔札而撰录焉”(辩机《大府西域记·记赞》》语)。此书完稿于贞观二十年七月(646),辩机之死不晚于贞观二十三年(649),距《大唐西域记》完稿不过三年,是时,玄奘尚健在,辩机“贞观三年,仲秋朔旦,褰裳遵路,杖锡遐征”之说应得之于玄奘口述,故最为可信。

(15) 详见宁瑞栋:《玄奘与瓜州二三事》,载甘肃省博物馆主办、瓜州县博物馆协办,《陇右文博——锁阳城申遗论文集》,2008年9月,128—129页。

(16) 见李正宇:《新玉门关考》。

![]()