一、引言

随着18世纪世界工业化进程的拓展,一个以规模化国际交流的近代社会,就以其难以停歇的历史脚步来到了人间。这种以资源再分配为实质目的的生存状态,不仅拉紧了国家和地区之间的联系纽带,也使中国这一文明古国面临着文化生存的时代挑战。

然而,当人们把眼光聚焦于近代华人沟通中外的华彩锦章的时候,我们不可忘记这一人文行为的背后,尚且包含着一个中外人文交流启迪于历史传统的问题——有史以来连绵不绝的中外交通,从古至今都提醒着国人走向世界的记忆。

如今,让我们回顾这源远流长的历史篇章中一个值得注视的初唐段落,从而为人们推开一扇回溯往日传统的视阈窗口。

二、汉地文化浸润异域的片段回顾

1877年,新疆拜城县东北喀拉达格山麓崖壁上,发现了一篇东汉桓帝延熹元年(158)的被称作《刘平国作亭诵》的石刻碑文,今据此后二年所获之拓本,转录全文如下:

龟兹左将军刘平国以七月廿六日发家/从秦人孟伯山狄虎贲赵当卑年万阿羌/石当卑程阿羌等六人共来作列亭从/□□关八月一日始斲岩作孔至十日/□坚固万岁人民喜长寿年宜/子孙永寿四年(158)八月甲戌朔十二日/乙酉直建纪此东乌累关城皆/将军所作也俱披山□/。

碑文近旁,另有题刻文曰:

敦煌长□/淳于伯隗/作此诵。/

据我国西域史学者马雍先生研究,这件石刻文物系东汉晚期驻扎龟兹地区的军政人士在丝路交通干道上奉命修建的“列亭”中之一的记事,它体现了东汉时期中原王朝与西域当地人民共同对边疆建设付出的劳动①。作为中原王朝在西域地区早期的汉文文献,刘平国碑刻无疑表明,当年天山沿线包括西域都护府治所乌垒城一带的边政机构,曾以汉文书记有效行使着西域地区的行政管理——西域两汉考西发现的众多汉文织锦,不仅从物质文明角度印证了汉地文化濡染西域的史实,而且折射出汉地文明行化四裔的源远流长。

随着中古时代中外文化交流的拓展,不仅大量的域外文明成果渐浸于东方,中国的一些文化成就也不失时机流播于异邦。其间见于文献记载的事例,可以知道远在十六国时期中原典籍业已移植于他乡。

北魏洛阳“闻义里有敦煌人宋云宅,云与惠生俱使西域也。神龟元年(518)十一月冬,太后遣崇立寺比丘惠生向西域取经,凡得一百七十部,皆是大乘妙典”②。

时云等“从末城西行二十二里至捍摩城,南十五里有一大寺,三百余众僧。有金像一躯,举高六丈。……后人于像边造丈六像者,及诸宫塔,乃至数千;悬彩幡盖,亦有万计。魏国之幡过半矣。幅上隶书云太和十九年(495)、景明二年(501)、延昌二年(513)。唯有一幅,观其年号,是姚秦时幡”③。

就文物遗迹方面来说,8世纪初叶矗立于蒙古呼舒柴达木湖滨的汉、突厥双语阙特勤碑,8世纪中叶以后立于蒙古哈拉巴勒嘎斯城址以内的汉、突厥、粟特三语九姓回鹘可汗碑,更是中原文化沟通漠北及西域诸胡民族突出的证明。

凡此文物之实例,足见汉唐之际汉地文化播誉异域之大概。

三、洛阳僧人玄奘的西域巡礼

在中外文化交流的过程中,洛阳僧人玄奘发挥过卓越的作用,他的历史事迹值得人们永久地怀念。

释玄奘,俗姓陈,名袆,洛阳缑氏陈河村人。早年即向心慕道,出家为僧。立志弘法,誓愿游方印度。

贞观初年,玄奘发迹长安,杖锡孤征,远涉流沙,奋命雪岭,凭着超乎常人的信念、毅力远赴印度。十九年间,“所闻所履,百有二十八国”。玄奘游历印度期间,在佛学中心那烂陀寺求学五年。此后巡礼佛乡胜迹,论道五天,在印度僧俗各界赢得了极高的声誉。贞观十七年(643)春,玄奘踏上回国的征途,于贞观十九年(645)正月回到长安并携回三藏宝典六百五十七部、如来肉舍利一百五十粒及摩揭陀国金佛像一躯、拟婆罗痆斯国刻檀佛像一躯、拟憍赏弥国如来刻檀写真像一躯、拟劫比他国银佛像一躯、拟摩揭陀国金佛像一躯、拟那揭罗曷国刻檀佛像一躯、拟吠舍厘国行化刻檀像等珍贵的佛教艺术品,受到京都朝野僧俗的隆重欢迎。

玄奘回国后,受命在两京从事携回佛经的翻译。期间又与他的弟子辩机合作,将他西行求法的所在经历撰成《大唐西域记》一书。他的另外两个弟子惠立、彦悰,又据玄奘西游日程编为《大慈恩寺三藏法师传》一书。这两本珍贵的佛教史典籍,各有侧重地记述了玄奘大师西天求法过程中的所见所闻,其中记叙了玄奘亲身经历的110个国家以及采自传闻的28个国家的乡土史地情况,对后人研究古代中亚、南亚的地域文化有着无比珍贵的文献价值④。

玄奘游历印度前后两国之间的史事,史籍亦有梗概之记载:

天竺国,即汉之身毒国或云婆罗门地也。……当武德中,其国大乱。其嗣王尸罗逸多练兵聚众,所向无敌,象不解鞍,人不释甲,居六载而四天竺之君皆北面以臣之。威势远振,刑政甚肃。贞观十五年(641),尸罗逸多自称摩伽陀王,遣使朝贡。太宗降玺书慰问,尸罗逸多大惊,问诸国人曰:“自古曾有摩诃震旦使人至吾国乎?”皆曰:“未之有也。”乃膜拜而受诏书,因遣使朝贡。太宗以其地远,礼之甚厚,复遣卫尉丞李义表报使。尸罗逸多遣大臣郊迎,倾城邑以纵观,焚香夹道,逸多率其臣下东面拜受敕书,复遣使献火珠及郁金香、菩提树。贞观十年(636),沙门玄奘至其国,将梵本经论六百部而归。先是,遣右率府长史王玄策使天竺,其四天竺国王咸遣使朝贡。会中天竺王尸罗逸多死,国中大乱,其臣那伏帝阿罗那顺篡立,乃尽发胡兵以拒玄策。玄策从骑三十人与胡御战,不敌,矢尽,悉被檎。胡并掠诸国贡献之物。玄策乃挺身宵遁,走至吐蕃,发精锐一千二百人,并泥婆罗国七千余骑,以从玄策。玄策与副使蒋师仁率二国兵进至中天竺国城,连战三日,大破之,斩首三千余级,赴水溺死者且万人。阿罗那顺弃城而遁,师仁进擒获之。虏男女万二千人,牛马三万余头匹。于是天竺震惧,俘阿罗那顺以归。二十二年(648)至京师,太宗大悦。……太宗之葬昭陵也,刻石像阿罗那顺之形,列于玄阙之下。五天竺所属之国数十,风俗物产略同。有伽没路国,其俗开东门以向日。王玄策至,其王发使贡以奇珍异物及地图,因请老子像及《道德经》。那揭陀国,有醯罗城,中有重阁,藏佛顶骨及锡杖。贞观二十年(646),遣使贡方物。天授二年(691),东天竺王摩罗枝摩、西天竺王尸罗逸多、南天竺王遮娄其拔罗婆、北天竺王娄其那那、中天竺王地婆西那,并来朝献。景龙四年(710),南天竺国复遣使来朝。景云元年(710),复遣使贡方物。开元二年(714),西天竺复遣使贡方物。八年(720),南天竺国遣使献五色能言鹦鹉。其年(720),南天竺国王尸利那罗僧伽请以战象及兵马讨大食及吐蕃等,仍求有及名其军,玄宗甚嘉之,名军为怀德军。九月,南天竺王尸利那罗僧伽宝多枝摩为国造寺,上表乞寺额,敕以归化为名赐之。十一月,遣使册利那罗伽宝多为南天竺国王,遣使来朝。十七年(729)六月,北天竺国三藏沙门僧密多献质汗等药。十九年(731)十月,中天竺国王伊沙伏摩遣其大德僧来朝贡。二十九年(741)三月,中天竺王子李承恩来朝,授游击将军,放还。天宝(742—756)中,累遣使来⑤。

关于印度伽没路国王请老子像及《道德经》一事。成书于龙朔元年至麟德元年(661—664)的道宣《集古今佛道论衡》,早有及时的披载:

贞观二十一年(647),西域使李义表还奏称,东天竺童子王所未有佛法,外道宗盛。臣已告云,支那大国未有佛法已前,旧有得圣人说经,在俗流布。但此文不来,若得闻者,必当信奉。彼王言,卿还本国,译为梵言,我欲见之,必道越此徒,传通不晚。登即下敕,令玄奘法师与诸道士对共译出。于时道士蔡晃、成英二人李宗之望,自余锋颖三十余人,并集五通观日别参议,详覈《道德》。奘乃句句披析,穷其义类,得其旨理,方为译之……⑥

中国传统经典以华蕃译本远播异域,《道德经》或为空前之首例!这在中外文化交流史上无疑有着重要的意义。

尤其值得人们注意的是,这次汉典梵译是在唐朝国家的授意下进行的,于时由包括“道士蔡晃、成英二人李宗之望,自余锋颖三十余人”在内的“参议”团体相辅助,精通梵汉的玄奘且“句句披析,穷其义类,得其旨理,方为译之”!可以想象,梵译《道德经》之竣稿,势必文藻雅训而义臻圆满。

至于中原文物遗迹中可以显示玄奘文化影响的,则有龙门石窟初唐时期盛行一时“优填王”造像可谓典型的一例。

在龙门石窟敬善寺窟区至万佛洞、老龙洞一带,集中分布着约七十余尊的优填王造像。

这类造像的常规模式,为一高约100厘米而持善跏趺坐姿的比丘形象。雕刻中,比丘削发、跣足,目光矇眬,神色平静,通身著薄衣贴体、隐现身躯的右袒式袈裟端坐于方坛之上,其艺术造型具有典型南亚次大陆石刻风尚(图1)。

关于优填王造像的历史源流,《大唐西域记》中曾有如下的传说:印度憍赏弥国,“城内故宫中有大精舍,高六十余尺,有刻檀佛像,上悬石盖,邬陀衍那王唐言出爱,旧云优填王,讹也。之所作也。……初,如来成正觉已,上升天宫为母说法,三月不还。其王思慕,愿图形象。乃请尊者没特伽罗子以神通力接工人上天宫,亲观妙相,雕刻栴檀”⑦。

优填王造像在洛阳地区的出现,远在佛法东传之初期即有可考的记载。史传永平之季(58—75)明帝遣蔡愔、秦景若辈西行求佛,“秦景使还,于月支国得释迦佛像,是优填王檀像师第四作也。来至洛阳,帝即敕令图写,置清凉台及显节陵上供养,自尔丹素流演迄今”⑧。

龙门优填王造像中的这类服饰行色,与印度萨尔那特出土的公元5世纪笈多时代“鹿野苑说法佛陀”的全透明式衣着扮相有着同一的艺术风格,这反映出龙门石窟这一美术题材与笈多艺术有着内在的联系。

在龙门,由这类艺术形象纪年题记的考古调查,可知其集中出现在永徽—调露年间。以石窟造像的历史渊源而论,这一文物品类在龙门及其周围地带的出现,显然应该与初唐时期洛阳游历印度人士玄奘、王玄策携回故乡的经像粉本有所关联。

在玄奘回国后的二十年里,曾于贞观十九年(645)正月和显庆二年(657)二月两次回到阔别多年的故乡。其中第二次返乡期间,曾有“婆罗门上客”影从相伴⑨。由此可见,玄奘西行而归省,又推动洛阳与印度文化交流作出了积极的贡献,这由洛阳地方文化史料的相关内容可以得到确切的说明。

不仅如此,玄奘第二次返回洛阳时,曾在故乡有弘化佛教之事体。内典披露,“(显庆)二年(657)春二月,驾幸洛阳宫,法师亦陪从。并翻经僧五人、弟子各一人,事事公给。……既到,安置积翠宫。夏四月,车驾避暑于明德宫,法师又亦陪从。安置飞华殿。……五月,敕法师还于积翠宫翻译。……法师少离京洛,因兹扈从,暂得还乡。游览旧廛,问访亲故,沦丧将尽。唯有姊一人,适瀛州张氏。遣迎,想见悲喜。问姊父母坟陇所在,躬自扫谒。为岁久荒颓,乃更详胜地,欲具棺椁而改葬。……仍敕所司,其法师营葬所须,并宜公给。……法师既蒙敕许,遂改葬焉。其营送威仪,并公家资给,时洛下道俗赴者万余人。……”⑩

玄奘法师在家乡的上述弘法事迹,体现了中外文化交往中的成果互动与积淀。

四、洛阳人王玄策交通中印的事迹

在中原—西域交通史上,洛阳人王玄策也是一位值得纪念的人物。有关他通使中印的事迹,学者们依据古籍文献的片段记载,大体上勾勒出了一个系统的履历梗概:

先是玄奘至印度摩伽陀国,国王尸罗逸多(印度戒日王)在贞观十五年(641)遣使上书中国,唐太宗命梁怀璥持节慰抚。尸罗逸多复遣使者随入朝。太宗又命李义表为正使,王玄策为副使,送其使还国。是为王玄策第一次率使赴印,时间是贞观十七年(643)三月,同年十二月到摩伽陀国。至十九年(645)正月二十七日,王玄策等于耆阇崛山刊碑立铭。同年二月十一日又于摩诃菩提寺树碑纪德。此行约于贞观二十年(646)归国。

贞观二十一年(647),王玄策为正使,蒋师仁为副使,第二次奉使印度。此次抵达印度时,适逢戒日王辞世,国事板荡。其大臣阿罗那顺篡位自立并发兵劫掠唐朝使团。王玄策遁返吐蕃请兵击败阿罗那顺而擒之,贞观二十二年(648)将其献俘于长安。

显庆三年(658)王玄策第三次出使印度。四年(659)至婆栗阇国。五年(660)九月二十七日再抵摩诃菩提寺。十月一日离寺归国。关于此次奉使行迹,近年考古发现又有珍贵史料可以为后人了解这段历史提供难得的信息。

大约龙朔(661—663)年间,王玄策奉唐室敕令赴天竺追高僧玄照入京,这是王玄策第四次奉使印度。玄照归国后,尝于洛阳龙门石窟西山万佛洞前庭造像一龛。

作为一个洛阳籍的外交使节,王玄策在中印交通史上尤其占有十分重要的地位。然而,由于历史资料的散佚和匮乏,以致造成这一历史人物一段精彩涉外遗事的隐晦。此依相关史籍之记载,对王玄策西域行迹做一大致地回顾。

在王玄策通使印度的过程中,以下几项文化活动尤其具有重大的历史价值(11)。

又“依《王玄策行传》云,西国瑞像无穷,且录摩诃菩提树像云,昔师子国王名尸迷佉拔摩(原注:唐云功德云)楚王遣二比丘来诣此寺,大者名摩诃諵(此云大名),小者优波(此云授记)其二比丘礼菩提树金刚座讫,此寺不安置,其二比丘乃还其本国。……王使至彼,请诸僧众。及此诸使人,至诚殷请,累日行道忏悔,兼申来意,方得图画,仿佛周尽。直为此像,出其经本,向有十卷,将传此地。其匠宋法智等,巧穷圣容,图写圣颜,来到京都,道俗竞摩”(12)。

与王玄策一同赴印且摹写菩提树下释迦牟尼坐像的美术匠师宋法智,成书于垂拱四年(688)的《大慈恩寺三藏法师传》记其事迹曾谓:麟德元年(664)正月二十三日玄奘卒前,“又命塑工宋法智于嘉寿殿竖菩提像骨”(13)。

王玄策出使印度的历程中,最为富有文教宣传意味的,是其在佛陀故乡两大历史遗迹上刊勒汉文碑铭的活动。

内典依王玄策《行传》载云:

粤以大唐贞观十七年(643)三月内,爰发明诏,令使人朝散大夫行卫尉寺丞上护军李义表、副使前融州黄水县令王玄策等,送婆罗门客还国。其年十二月至摩伽陀国,因即巡省佛乡,览观遗踪,圣迹神化,在处感征。至十九年(645)正月二十七日至王舍城,遂登耆阇崛山,流目综观,旁眺罔极,自佛灭度千有余年,圣迹遗基,俨然具在,一行一坐,皆有塔记。自惟器识边鄙,忽得躬睹灵迹,一悲一喜,不能裁抑。因铭其山,用传不朽,欲使大唐皇帝,与日月而长明;佛法弘宣,共此山而同固。其辞曰:“大唐出震,膺图龙飞,光宅率土,恩覃四夷,化高三五,德迈轩羲,高悬玉镜,垂拱无为,其一。道法自然,儒宗随世,安上作礼,移风乐制,发于中土,不同叶裔,释教降此,运于无际,其二。神力自在,应化无边,或涌于地,或降于天,百亿日月,三千大千,法云共扇,妙理俱宣,其三。郁乎此山,奇状增多,上飞香云,下临澄波,灵圣之所降集,贤懿之所经过,存圣迹于危峰,伫遗趾于岩阿,其四。参差岭嶂,重叠岩廊,铿锵宝铎,氛氲异香,览华山之神踪,勒贞碑于崇岗,弛(驰)大唐之淳化,齐天地之久长,其五。”(14)

同年翌月,王玄策另在摩伽陀国摩诃菩提寺亦有勒碑之事实:

此汉使奉敕往摩伽陀国摩诃菩提寺立碑。至贞观十九年(645)二月十一日,于菩提树下塔西建立,使典司门令使魏才书。昔汉魏君临,穷兵用武,兴师十万,日费千金,犹尚北勒阗颜,东封不到。大唐牢笼六合,道冠百王,文德所加,溥天同附。是故身毒诸国,道俗归诚,皇帝悯其忠款,遐轸圣虑,乃命使人朝散大夫行卫尉寺丞上护军李义表、前融州黄水县令王玄策等二十二人巡抚其国,遂至摩诃菩提寺所。菩提树下金刚之座,贤劫千佛,并于中成道,严饰相好,具若真容。灵塔净地,巧穷天外,此乃旷代所未见,史籍所未详。皇帝远振鸿风,光华道树,爰命使人,届斯瞻仰,此绝代之盛事,不朽之神功,如何寝默咏歌不传金石者也。乃为铭曰:大唐抚运,膺图寿昌;化行六合,威凌八荒;身毒稽颡,道俗来王;爰发明使,瞻斯道场。金刚之座,千佛代居;尊容相好,弥勒规模;灵塔壮丽,道树扶疏;历劫不朽,神力焉如。(15)

王玄策第三次赴印时,于该寺又有刊碑勒铭的行为。唐人段成式据王玄策《西域记》载曰:“菩提树出摩伽陀国,在摩诃菩提寺,盖释迦如来成道时树,一名思惟树。……唐贞观中(627—649)频遣使往,于寺设供,并施袈裟。至高宗显庆五年(660),于寺立碑,以纪圣德。此树梵名有二:一曰宾拨梨婆力叉,二曰阿湿曷咃婆力叉。(王玄策)《西域记》谓之卑钵罗,以佛于其下成道,即以道为称,故号菩提。”(16)

此事宋人修史亦有相关的记载:“摩揭它国,一曰摩伽陀,本中天竺属国……贞观二十一年(647),始遣使者自通于天子,献波罗树,树类白杨。太宗遣使取熬糖法……高宗又遣王玄策至其国摩诃菩提祠立碑焉。”(17)

王玄策在佛国名胜耆阇崛山和摩诃菩提寺刊石立碑的行文,引人注目者有如:

欲使大唐皇帝,与日月而长明;佛法弘宣,共此山而同固。……大唐出震,膺图龙飞,光宅率土,恩覃四夷,化高三五,德迈轩羲,高悬玉镜,垂拱无为。……道法自然,儒宗随世,安上作礼,移风乐制,发于中土,不同叶裔……驰大唐之淳化,齐天地之久长。

皇帝远振鸿风,光华道树,爰命使人,届斯瞻仰,比绝代之盛事,不朽之神功;……大唐抚运,膺图寿昌;化行六合,威凌八荒;身毒稽颡,道俗来王。

一国使人如此奉命之篇什,关键词中无一不浸透着大唐帝国的“王化情结”——我国封建时代专制体制之下的对外宣传,从来未曾走出“天朝夸饰”、傲视群类的套路!

王玄策后来在摩诃菩提寺还有“广兴荐设”的法会行事。如当年赴印高僧义净记康国人僧伽跋摩事,为其“少出流沙,游步京辇。……以显庆年内(656—660)奉敕与使人(王玄策)相随,礼觐西国,到大觉寺,于金刚座广兴荐设,七日七夜,然灯续明,献大法会。又于菩提院内无忧树下雕刻佛及观自在菩萨像,盛兴庆赞,时人叹希。后还唐国……”(18)。

王玄策《西域志》云:“王玄策至,大唐显庆五年(660)九月二十七日,菩提寺寺主名戒龙,为汉使王玄策等设大会,使人以下各赠华氎十段并食器。次申呈使献物龙珠等,具录大真珠八箱,象牙佛塔一,舍利宝塔一,佛印四。至于十月一日,寺主及余众僧饯送使人,西行五里,与使泣涕而别曰:‘会难别易,物理之然,况龙年老,此寺即诸佛成道处,为奏上于此存情,予修当来大觉之所。’言意勤勤,不能已已”(19)。

玄奘《西域传》云:迦毕试国“古王寺有佛顶骨一片,广二寸余,色黄白,发孔分明。至大唐龙朔元年(661)春初,使人王玄策从西国将来,今现宫内供养”(20)。

同玄奘游历印度相仿佛,王玄策出使归来亦曾将南亚文化交流给中原,史籍于此亦有相关的记载:

……使既西返,又敕王玄策等二十余人随往大夏,并赠绫帛千有余段。王及僧等数各有差。并就菩提寺僧召石蜜匠。乃遣匠二人、僧八人俱到东夏。寻敕往越州,就甘蔗造之,皆得成就(21)。

东都“敬爱寺,佛殿内菩提树下弥勒菩萨塑像,麟德二年(665)自内出,王玄策取到西域所图菩萨像为样。巧儿张寿、宋朝塑,王玄策指挥,李安贴金”(22)。

王玄策二次出使印度时,有“东天竺王尸鸠摩送牛马三万馈军,及弓刀、宝璎珞。迦没路国献异物,并上地图,请老子像”(23)。

王玄策四次出使印度之见闻,“具存《西国志》六十卷内。现传流行,宰贵共知”(24)。

《西国志》六十卷,国家修撰,奉敕令诸学士画图,集在中台,复有四十卷。从麟德三年(666)起首,至乾封元年(666)夏未方讫,余见玄策具述此事。(25)

王玄策在印度期间,以汉使的身份观摩了当地的人文生活,其奉使纪事中亦有相关的记载:

唐贞观二十年(646),西国有五婆罗门来到京师,善能音乐、咒术、杂戏,截舌抽腹,走绳续断。又至显庆(656—661)已来,王玄策等数有使人向五印度,西国天王为汉使设乐,或有腾空走索,履屐绳行,男女相避,歌戏如常。或有女人手弄三仗刀槊枪等,掷空手接,绳走不落。或有截舌自缚,解伏依旧,不劳人功。如是幻戏,种种难述(26)。

王玄策《西国行传》云:王使显庆四年(659)至婆栗阇国,王为汉人设五女戏,其五女传弄三刀,加至十刀,又作绳伎,腾虚绳上,著履而掷,手弄三仗刀楯枪等种种关位,杂诸幻术,截舌抽肠等不可具述。(27)

《西国志》云:中印度在赡波西南,山石洞中有修罗窟,有人因游山修道,遇逢此窟,人遂入中,见有修罗宫殿处,妙精华卉,乍类天宫,园池林果,不可述尽。阿修罗众既见斯人稀来到此,语云:汝能久住此否?答云:欲还本处。修罗既见不住,遂施一桃,与食讫。修罗语言:汝宜急出,恐汝身大,窟不得容。言讫走出,身遂增长,形貌粗大,人头才出,身大孔塞,遂不出尽。自尔以来,年向数百,唯有大头如三头瓮。人见共语,具说此缘,人悯语云:我等凿石,令汝身出,其事云何?答云恩泽!人奏国王,具述此意。君臣共议:此非凡人,力敌千人,若凿令出,倘有不测之意,谁能抗之!因此依旧,时人号为大头仙人。

唐国使人王玄策已三度至彼,以手摩头共语,了了分明。近有山内野火,烧头焦黑,命犹不死。《西国志》六十卷,国家修撰,奉敕令诸学士画图,集在中台,复有四十卷。从麟德三年(666)起首,至乾封元年(666)夏末方讫,余见玄策具述此事(28)。

可惜这一珍贵的历史文献并未像玄奘《大唐西域记》那样保留到今天!

王玄策交通中印的历史事迹,近年以来的考古实践亦有重大的发现。

1.西藏吉隆阿瓦呷英山口王玄策《大唐天竺使出铭》的发现

1990年6月,西藏吉隆县阿瓦呷英山口发现了王玄策出使印度路过此境留下的摩崖题刻(29)题刻内容尚存文字如下:

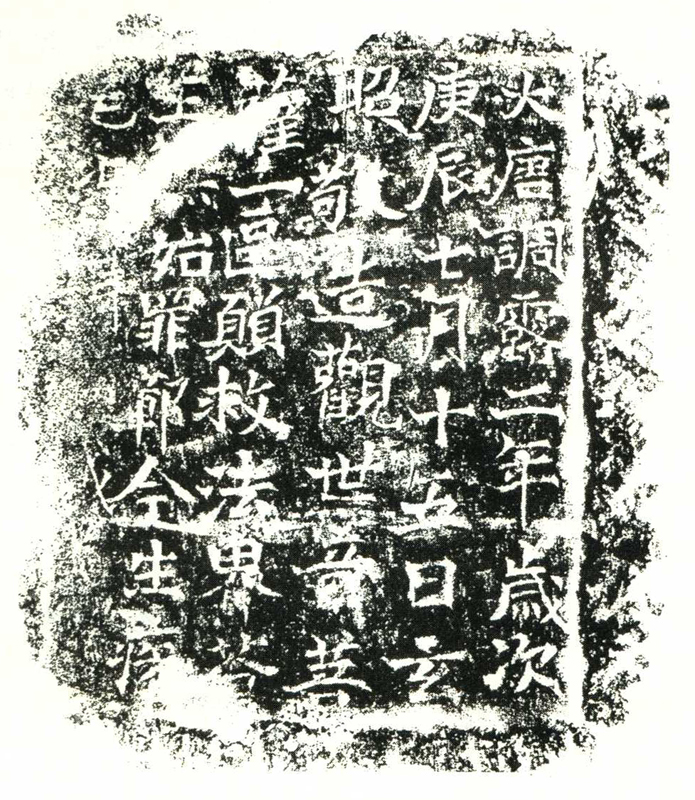

大唐天竺使出铭(额题篆刻阳文)

记录人刘嘉宾撰□记录人(下残)

人□抉□粤书贺守一书(下残)

维显庆三年(658)六月大唐驭天下之(下残)

圣□(轨?)系叶重光玄化法于无空(下残)

□□方道格□穹□三五以(下残)

及踵贯(匈?)之国觇风雨而来(下残)

踰山海而(输)(赉?)忄量身毒近隔(下残)

□□序□皇上(纳?)(陻?)(転?)念濡(下残)

大□□左骁卫长史王玄策宣(下残)

刘仁楷选关内良家之子六(人?)(下残)

之方□□□边之术于是出(下残)

声超雪岭指鹫山以遒鹜(下残)

年夏五月届于小杨童之西(下残)

时水□方壮栈□斯乃权(下残)

山隅□则雪□拥□□□白云(下残)

回拥墨雾而□□西瞰连峰(下残)

箭水总万壑之□流寔天(下残)

险也但燕然既迩犹刊石以(下残)

铜而□□况功百往□路□(下残)

之□猷默皇华之□(下残)

小人为其铭曰:

懿皇华兮奉□天则骋輶(下残)

穷地域勒贞石兮灵山侧(下残)

使人息王令敏□使径(下残)(图2)。

这一交通碑刻的发现,除了让人们了解到显庆三年(658)王玄策出使印度过往于“小羊同”这一喜马拉雅山峡谷地带外,更让我们知道使团一行中另有他的儿子、侄子充当其随从。这是玄奘游方印度之外,另一处显示古代洛阳人往来印度的珍贵史迹。它与佛传记事相映比照,让后人知道王玄策家族一门数人对中、印文化交流作出的贡献。

2.唐蕃古道上炳灵寺石窟中的王玄策纪行遗迹

王玄策经由唐蕃古道往来中、印之际,曾于河州石窟——今“炳灵寺”石窟——功德捐资、发愿造像。1963年北京大学阎文儒先生在考古调查中发现,炳灵寺石窟第54号龛内有造像题记文曰:“大唐永隆二年(681)/闰七月八日,陇/右道巡察使行/殿中侍御史王/玄□(策)敬造阿弥/陀佛一躯并二/菩萨。”(30)

3.王玄策在龙门石窟的佛教造像艺术

另外,20世纪70年代龙门学者李玉昆先生考古调查发现,龙门宾阳南洞西壁有王玄策造像龛一铺,龛高100厘米、宽52厘米、深20厘米。龛侧造像记文曰:“王玄策□□□□/□□□下及法界/众生,敬造弥勒像/一铺。麟德二年(665)九/月十五日。”(图3)(31)

按此龛像主王玄策者,应即唐初时代声名远播中外的那位洛阳籍赴印大使。据学者们研究,自贞观十七年(643)至麟德二年(665)二十二年间,王玄策曾经四次途径唐蕃古道往返于中原、印度间,对沟通中印两国文化交流作出了突出的贡献(32)。

王玄策于故乡播植印度佛教艺术之事迹,美术文献已有珍贵的记载。

如前引《历代名画记》记载:“敬爱寺,佛殿内菩提树下弥勒菩萨塑像,麟德二年(665)自内出,王玄策取到西域所图菩萨像为样。巧儿张寿、宋朝塑,王玄策指挥,李安贴金。”(33)而从中一。再显示出王玄策于家乡一带的文化行为。

而中原一带摹绘玄策携回内地之美术样本,据前引王玄策本事相关转述“依《王玄策行传》云,西国瑞像无穷,且录摩诃菩提树像……又金刚座上尊像……王使至彼,请诸僧众。及此诸使人,至诚殷请,累日行道忏悔,兼申来意,方得图画,仿佛周尽。直为此像,出其经本,向有十卷,将传此地。其匠宋法智等,巧穷圣容,图写圣颜,来到京都,道俗竞摩”(34)的记事,可以确认来自印度的美术样本对中原佛教艺术样式的影响。

考虑到龙门唐初造像多见秣菟罗美术的遗风,因而我们有必要结合龙门另一些造像行为审视一下这一文化现象的相关背景。今由历史文献、田野石刻上述之记事,我们无疑可以体会到,龙门石窟唐代造像中的一些印度艺术因素,正与王玄策等若干洛阳人士的采撷传摩有着密切的联系。

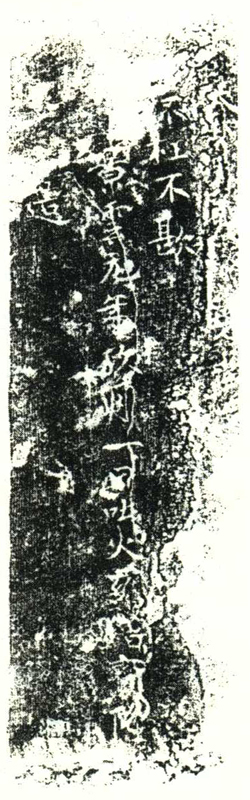

4.赴印高僧玄照在龙门石窟的造像

龙门石窟万佛洞窟口的东壁,有一广约20厘米见方的观世音像龛。龛下造像题记文曰:“大唐调露二年(680)岁次庚辰七月十五日,玄照敬造观世音菩萨一区,愿救法界苍生,无始罪障,今生疾厄,皆得消灭。”(图4)

考此像主玄照其人,乃唐初游方印度的知名僧人。内典史传记其:

贞观年中,乃于大兴善寺玄证师处初学梵语。于是杖锡西迈,挂想祗园。背金府而出流沙,践铁门而登雪岭。漱香池以结念,毕契四弘;陟葱阜而翘心,誓度三有。途经速利,过睹货罗,远跨胡疆到土蕃国。蒙文成公主送往北天,渐向阇阑陀国。……后因唐使王玄策归乡,表奏言其实德,遂蒙降敕旨,重诣西天,追玄照入京。路次泥波罗国,蒙国王发遣,送至土蕃。重见文成公主,深致礼遇,资给归唐。于是巡涉西蕃,而至东夏。以九月而辞苫部,五月便到洛阳,五月之间,途经万里。于时麟德年中,驾幸东洛。奉谒阙庭,遂蒙敕旨,令往羯湿弥啰国,取长年婆罗门卢迦溢多。既与洛阳诸德相见,略论佛法纲纪,敬爱寺导律师、观法师等请译《萨婆多部律摄》。既而敕令促去,不遂本怀,所将梵本,悉留京下。于是重涉流沙,还经碛石。……行至北印度界,见唐使人引卢伽溢多于路相遇。卢伽溢多复令玄照及使傔数人向西印度罗荼国取长年药。路过缚渴罗,……安居四载,转历南天。将诸杂药,望归东下。到金刚座,旋之那烂陀寺,净与相见。尽平生之志愿,契总会于龙花。但以泥波罗道土蕃拥塞不通,迦毕试途多氏捉而难度,遂且栖志鹫峰,沉情竹园。虽每有传灯之望,而未谐落叶之心。……在中印度菴摩罗跋国遘疾而卒,春秋六十余矣(35)。

审视义净僧传叙事之整体,似乎麟德二年(665)至乾封元年(666)之际玄照二次西行业已客逝于印度。然由龙门石窟玄照纪年之题记,可知直至调露二年(680)这位赴印高僧业已返回洛阳并且参与了武则天在东都地区的政教活动。如是,则龙门石窟佛教造型艺术中,又多一西行人物之示范——天竺佛教美术风格浸润唐代中原佛教艺术之肌体,故已渊源有自耳。

五、其他洛阳籍人士的西行弘法

与西域梵僧东臻中原相共轭,洛阳僧人次玄奘之后亦有相继游方西域者,义净求法僧录对此略有相关的记载。

据《大唐西域求法高僧传》记载,仅公元641年至691年的半个世纪内,游历印度的五十七位东方僧人中,就有洛阳籍僧人昙闰法师、义辉论师和智弘律师三人,从中可以看出东都洛阳多有致力佛教文化交流的仁人志士。

智弘律师者,洛阳人也,即聘西域大使王玄策之侄也。年才弱岁,早狎冲虚,志蔑轻肥,情怀栖遁。遂住少林山,飡松服饵。乐诵经典,颇工文笔。既而悟朝市之喧哗,尚法门之澄寂,遂背八水而去三吴,舍素禔而擐缁服。事瑳禅师为师,禀承思惠。而未经多载,即仿佛玄关。复往蕲州忍禅师处,重修定潋。而芳根虽植,崇条未耸。遂济湘川,跨衡岭,入桂林而托想,遁幽泉以息心,颇经年载,仗寂禅师为依止。睹山水之秀丽,玩林薄之清虚,挥翰写衷,制《幽泉山赋》,申远游之怀。既览三吴之法匠,颇尽芳筵;历九江之胜友,几闲妙理。然而宿植善根,匪由人奖,出自中府,欲观礼西天。幸遇无行禅师,一之同契。至合浦升舶,长泛沧溟。风便不通,漂居匕景。覆向交州,住经一夏。既至冬末,复往海滨神湾,随舶南游,到室利佛逝阁。自余经历,具在行禅师传内。到大觉寺,住经二载。瞻仰尊容,倾诚励想。讽诵梵本,月故日新。娴《声论》,能梵书。学律仪,习《对法》。既解《俱舍》,复善因明。于那烂陀寺,则披览大乘;在信者道场,乃专攻小教。复就名德,重洗律仪。恳恳勤勤,无忘寸影。习德光律师所制《律经》,随听随译,实有功夫。善护浮囊,无亏片检。常坐不卧,知足清廉。奉上谦下,久而弥敬。至于王城、鹫岭、仙苑、鹿林、祇树、天阶、菴园、山穴,备申翘想,并契幽心。每掇衣钵之余,常怀供益之念。于那烂陀寺,则上飡普设;在王舍城中,乃器供常住。在中印度,近有八年。后向北天羯湿弥罗,拟之乡国矣。闻与琳公为伴,不知今在何所。然而翻译之功,其人已就矣(36)。

义净僧传关于智弘律师“不知今在何所”之云云,或因净师仍由海路返国而与智弘“后向北天羯湿弥罗,拟之乡国”的行程方向相互歧异而致然。今由前引吉隆题铭之发现,或许智弘律师应即其中之“使侄”而随叔返乡也。

昙闰法师,洛阳人也。善咒术,学玄理。探律典,玩医明。善容仪,极详审。杖锡江表,拯物为怀。渐次南行,达于交趾。住经载捻,缁素钦风。赴舶南上,期西印度。至诃陵北渤盆国,遇疾而终,年三十矣(37)。

义辉论师,洛阳人也。受性聪敏,理思钩深,博学为怀,寻真是务。听《摄论》《俱舍》等,颇亦有功。但以义有异同,情生舛互,而欲异观梵本,亲听微言。遂指掌中天,还望东夏。惜哉苗而不实,壮志先秋。到郎迦戍国,婴疾而亡,年三十余矣(38)。

前人考古调查发现,在新疆拜城库木吐拉石窟东干沟一佛洞东壁,见有“大唐东京大师彦寿礼罗汉骨,惠初巡礼功德,为……空行、普满、□事道智,丁卯年十一月比丘惠灯记。法秀、新成、空日、道秀,沙弥戒初、智净,比丘法成,芘刍法兄、坚行”的题记(39)。这无疑表明当时洛阳僧人西行求法行止天山南麓城郭绿洲的事实。

此外,历史学统计表明,有唐一代留下姓名的来华域外僧人有四十二人之多,其中三人国别不明,五人被笼统称作西域人。其记载具体国别的三十四人中,来自天竺者三十人,吐火罗国二人,何国一人,康国一人。天竺僧人占唐朝外来僧人的八九成(40)。

就洛阳地区来说,以《宋高僧传》记事为例,仅殡葬在龙门地区的佛教僧人即有十二人之多。其中来华梵僧及游方印度的高僧大德,包括义净、金刚智、善无畏、日照、宝思惟、菩提流志、智慧一群享誉中外的名流凡七人,他们生前、身后的龙门因缘,有力地推动了中印佛教文化的交流与传播。

七、《宋高僧传》所载中外游方僧人在洛阳的弘法事迹

据《宋高僧传》记载,法葬龙门的十二位高僧中,如义净、金刚智、善无畏、智慧、地婆诃罗(日照)、宝思惟、菩提流志等七人,也与中印佛教文化交流有着直接的关联。

与玄奘法师媲美洛阳文坛的义净大师,他的后半生对弘扬洛中佛教也作出了巨大的贡献。内典记载他的事迹有谓:

沙门释义净,齐州人……年十有五,志游西域。仰法显之雅操,慕玄奘之高风。……咸亨二年(671),三十有七,方叶素怀……备历艰难,渐达印度。……所为事周,还归故里。……以天后证圣之元(695)乙未仲夏,回至河洛。将梵本经律论近四百部合五十万颂、金刚座真容一铺、舍利三百粒。天后敬法重人,亲迎于上东门外。洛阳缁侣,备设幢幡,兼陈鼓乐,在前导引。敕于佛授记寺安置,所将梵本,并令翻译。……合从天后久视元年(700)庚子,至睿宗景云二年(711)辛亥,都译五十六部,总二百三十卷。北印度沙门阿你真那、吐火罗沙门达磨未磨等证梵义,罽宾沙门达摩难陀、居士东印度首领伊舍罗等证梵文,沙门曷利末底乌帝提婆、居士中印度李释迦度颇多等读梵本,居士东印度瞿昙金刚、迦湿弥罗国王子阿顺等证译,沙门波仑、复礼、慧表、玄伞等笔受,沙门法宝、胜庄、神英、仁亮、慧沼、法藏等证义……又别撰《大唐西域求法高僧传》一部二卷、《大唐南海寄归内法传》一部四卷……学侣传行,遍于京洛。(41)

《宋高僧传》记义净事迹则谓:

大师俗姓张氏,字文明,齐州山茌人也。“年十有五,便萌其志,欲游西域,仰法显之雅操,慕玄奘之高风。……咸亨二年(671),年三十有七,方遂发足,初至番禺……净奋励孤行,备历艰险。所至之境,皆洞言音,凡遇酋长,俱加礼重。鹫峰、鸡足,咸遂周游;鹿苑、祗林,并皆瞻瞩。诸有胜迹,毕得追寻。经二十五年,历三十余国,以天后证圣元年(695)乙未仲夏,还至河洛,得梵本经律论近四百部,合五十万颂,金刚座真容一铺,舍利三百粒。天后亲迎与(洛阳)上东门外,诸寺缁伍具幡盖歌乐前导,敕于佛授记寺安置焉。”(42)

在义净驻锡洛阳期间,最初曾与于阗沙门实叉难陀合译《华严经》,至久视年(700)后,乃自专译。此后至长安三年(703),于洛京福先寺及长安西明寺译出《金光明最胜王》《能断金刚般若》《弥勒成佛》《一字咒王》《庄严王陀罗尼》《长爪梵志》等经。《根本一切有部毗柰耶》《尼陀那目得迦》《百一羯磨摄》等。又有《掌中》《取因假设》《六门教授》等论及《龙树劝戒颂》,凡二十部。其间有北印度沙门阿你真那证梵文义,沙门波仑、复礼、慧表、智积等笔受、证文。沙门法宝、法藏、德感、胜庄、神英、仁亮、大仪、慈训等证义。成均太学助教许观监护。及缮写进呈,天后为制《圣教序》,令标经首。

唐中宗神龙元年(705),于洛阳内道场译出《孔雀王经》。又于大福先寺译出《胜光天子》《香王菩萨咒》《一切庄严王经》四部。此由沙门盘度读梵文,玄伞笔受,大仪证文,胜庄、利贞证义,兵部侍郎崔湜、给事中卢粲润文正字,秘书监驸马都尉杨慎交监护。中宗深崇释典,特抽睿思,制《大唐龙兴三藏圣教序》,又御洛阳西门,宣示群官新翻之经,“并令标引”。

神龙二年(706),义净随中宗移锡长安,朝廷敕于大荐福寺置翻经院以居之。后与吐火罗沙门达磨未磨、中印度沙门拔驽、罽宾沙门达磨难陀、居士东印度首领伊舍罗、居士中印度李释迦度颇多、居士东印度瞿昙金刚、迦湿弥罗国王子阿顺及朝士李峤、韦嗣立、赵彦昭、卢藏用、张说、韦巨源、苏瓌、李邕等辈于西京转译新经,昌弘佛法。

义净归国以来,自久视至景云(700—711)十余年间,共译经五十六部,二百三十卷。又别撰《大唐西域求法高僧传》《南海寄归内法传》,详细记述了求法期间在域外的所闻所见,成为后人了解西域、南亚古代风物掌故、民俗人情的历史文献。

义净身塔遗迹之所在,田野考察得知即今日龙门西山花园村南邻雄峙洛南平原之高岗。此处地当洛城午上,为有唐一代自都城南抵龙门的景观制高点。至今,这一岗阜的顶端,尚且保留着一座直径12.5米、残高2.2米的夯土质塔基遗迹。在其周围200多平方米的耕土层内,散落着为数众多的唐代砖瓦残片。至于域外高僧在洛阳地区的弘法事迹,内典相关纪事有谓:

沙门地婆诃罗,唐言日照,中印度人。……以天皇仪凤初至天后垂拱(676—688)末,于两京——东京太原寺及西京弘福寺,译《方广大庄严经》一部……《大方广佛花严经续入法界品》一卷……《造塔功德经》一卷……凡一十八部,合三十四卷。沙门战陀般若提婆译,沙门慧智证梵语,敕召名德十人助其法化。沙门道成、薄尘、嘉尚、圆测、灵辩、明恂、怀度等证义。沙门思玄、复礼等缀文笔受。天后亲敷睿藻,制序标首,光饰像教,传之不朽也(43)。

《华严经传记》记地婆诃罗行事有谓:

中天竺国三藏法师地婆诃罗,唐言日照,婆罗门种。……爰以永隆(680—681)初岁言届京师。……以垂拱三年(687)十二月二十七日……无疾而终于神都魏国东寺,会葬者数万人。圣母(武则天)闻之,深加悲悼,施绢千匹,以充殡礼。通俗悲慕,如丧所亲,香花辇舆瘗于龙门山阳、伊水之左。门人修理灵龛,加饰重阁,因起精炉其侧,洒扫供养焉。后因梁王(武三思)所奏,请置伽蓝,敕内注名为“香山寺”。危楼切汉,飞阁凌云,石像七龛,浮图八角,驾亲游幸,具题诗赞云尔(44)。

《宋高僧传》记事则谓:

释地婆诃罗,华言日照,中印度人也。洞明八藏,博晓五明,戒行高奇,学业勤悴,而咒术尤工。以天皇时来游此国,仪凤四年(679)五月,表请翻度所赍经夹,仍准玄奘例,于一大寺别院安置,并大德三五人同译。至天后垂拱(676—688)末,于两京东西太原寺——西太原寺后改西崇福寺,东太原寺后改大佛先寺——及西京广福寺,译《大乘显识经》《大乘五蕴论》等凡一十八部。沙门战陀般若提婆译语,沙门慧智证梵语。敕诸名德助其法化,沙门道成、薄尘、嘉尚、圆测、灵辩、明恂、怀度证义,沙门思玄、复礼缀文笔受。天后亲敷睿藻,制序冠首焉。照尝与觉护同翻《佛顶》,深体唐言,善传佛意。每进新经,锡赉丰厚。后终于翻经小房,享年七十五。天后敕葬于洛阳龙门香山,塔见存焉(45)。

20世纪80年代田野勘察得知,地婆诃罗遗骨所在的香山寺,位于洛阳龙门东山南麓的伊水之滨。该寺座北朝南,依山层构,居高临下,俯瞰伊川。其遗址平面南北长170余米,东西宽180余米,总面积约在31000平方米左右,是龙门唐代寺院中规模最为宏大的一座(46)。

沙门菩提流志……唐云觉爱,南印度人。……天皇远闻雅誉,遣使往邀。……暨天后御极,方赴帝京。以长寿二年(693年)癸巳创达都邑。即以其年于佛授记寺译《宝雨经》一部,中印度王使沙门梵摩同宣梵本。又于大周东寺及佛授记寺译《文殊师利所说不思议佛境界经》一部。……”(47)

菩提流志洛京弘法之事迹,《宋传》记事更为详细:

释菩提流志,南天竺国人也,净行婆罗门种,姓迦叶氏。年十二,就外道出家,事波罗奢罗,学《声明》《僧佉》等论。历数、咒术、阴阳,谶纬,靡不该通。年逾耳顺,方乃回心,知外法之乖违,悟释门之渊默,隐居山谷,积习头陀。初依耶舍瞿沙三藏学诸经论,其后游历五天,遍亲讲肆。高宗大帝闻其远誉,挹彼高风,永淳二年(683)遣使迎接。天后复加郑重,令住东洛佛先寺译《佛境界》《宝雨》《华严》等经,凡十一部。

中宗神龙二年(706),又住京兆崇福寺,译《大宝积经》。属孝和厌代,睿宗登极,敕于北苑白莲池、甘露亭续其译事,翻度云毕,御序冠诸。其经旧新凡四十九会,总一百二十卷。先天二年(713)四月八日进内,此译场中沙门思忠、天竺大首领伊舍罗等译梵文,天竺沙门波若屈多、沙门达摩证梵义,沙门履方、宗一、慧觉笔受,沙门神亮、胜庄、尘外、无著、怀迪证义,沙门承礼、云观、神暕、道本次文。次有润文官卢粲、学士徐坚、中书舍人苏瑨、给事中崔璩、中书门下三品陆象先、尚书郭元振、中书令张说、侍中魏知古,儒释二家,构成全美。《宝积》用贤既广,流志运功最多,所慊者古今共泽《一切陀罗尼》末句云“莎嚩诃”,皆不窃考清浊,遂使命章有异。或云“萨婆诃”,或云“馺皤诃”等,九呼不伦,楷定梵音,悉无本旨。此非梵僧传诵不的,自是执笔之误,故克取“莎嚩诃”为正矣。

志开元十二年(724)随驾居洛京长寿寺。十五年(727)十一月四日,嘱诫弟子五日斋时,令侍人散去,右胁安卧,奄然而卒,春秋一百五十六。帝闻轸悼,敕试鸿胪卿,谥“开元一切遍知三藏”。遣内侍杜怀信监护丧事,出内库物,务令优赡。用卤簿羽仪,幡幢花盖,填塞衢路。十二月一日,迁窆于洛南龙门西北原,起塔,勒石志之(48)。

按菩提流志法身立塔的遗址,位于龙门石窟西山北端今花园村南岭的岗颠上。其基址与周围包括义净身塔在内的盛唐诸塔耸踞于洛南平原的视高点上,从而形成了龙门地区一组焯焯醒目的人文景观。该塔塔址中心夯土台基100平方米有余,四周散落堆积有大量的残砖碎瓦等唐代建筑遗物。

沙门宝思惟,《宋高僧传》记其东土行迹之事有谓:

释阿你真那,华言宝思惟,北印度迦湿蜜罗国人,刹帝利种。幼而舍家,禅诵为业。进具之后,专精律品。而慧解超群,学兼真俗,乾文咒术,尤攻其妙。加以化导为心,无恋乡国。以天后长寿二年(693)届于洛都。敕于天宫寺安置。即以其年创译至中宗神龙景午,于佛授记、天宫、福先等寺,出《不空罥索陀罗尼经》等七部。睿宗太极元年(712)四月,太子洗马张齐贤等缮写进内。其年六月,敕令礼部尚书晋国公薛稷、右常侍高平侯徐彦伯等详定入目施行。那自神龙(705—707)之后,不务翻译,唯精勤礼诵,修诸福业。后于龙门山请置一寺,制度皆依西域,因名“天竺”焉。门徒学侣同居此寺,精诚所感,灵应寔繁。寿百有余岁,以开元九年(721)终于寺,构塔旌表焉。(49)

唐人苏颋《唐龙门天竺寺碑》述宝思惟洛中事迹略谓:

法师乃乱流东济,止彼香山。又于山北见龙泉二所……法师乐之,爰创方丈,邻于咫尺……更于其侧造浮图、精舍焉。……景云岁辛亥(711)月建巳日辛卯制:“以法师所造寺赐名曰‘天竺’。”……殿中侍御史赵国李畲,字玉田,育粹含英,妙机强学,佑其垂成,宪以从事。法师即于山之东偏建丈六石龛,匪泐而攻,载追而琢(50)。

天竺寺于宝思惟卒后次年毁于大水,史籍记载开元十年(722)二月四日“伊水泛涨,毁都城南龙门天竺、奉先寺,坏罗郭东南角,平地水深六尺以上,入漕河,水次屋舍树木荡尽”(51)。

揆诸以上史料之记叙,景云年间(710—711)宝思惟所建的“天竺寺”当在龙门东山阙塞要冲临近伊水的河滨一带。今香山寺西崖山下有东山仅见的温泉两中,清莹叠翠,盘桓曲回,可供僧伽依照天竺旧习而沐浴,故必为天竺高僧肇建寺舍之首选。

释法藏,字贤首,姓康,康居人也。风度奇正,利智绝伦,薄游长安,弥露锋颖,寻应名僧义学之选。属奘师译经,始预其间。后因笔受、证义、润文,见识不同而出译场。至天后朝,传译首登其数。实叉难陀赍《华严》梵夹至,同义净、复礼译出新经。又于义净译场,与胜庄、大仪证义。

昔者敦煌杜顺传《华严》法界观,与弟子智俨讲授此晋译之本。智俨付藏。藏为则天讲新《华严经》,至《天帝纲义十重玄门》《海印三昧门》《六相和合义门》《普眼境界门》,此诸义章,皆是《华严》总别义纲,帝于此茫然未决。藏乃指镇殿金狮子为喻,因撰义门,径捷易解,号《金师子章》,列十门总别之相,帝遂开悟其旨。又为学不了者设巧便,取鉴十面,八方安排,上下各一,相去一丈余,面面相对,中安一佛像,燃一炬以照之,互影交光。学者因晓刹海涉入无尽之义。藏之善巧化诱,皆此类也。其如宣翻之寄,亦未能舍,盖帝王归信缁伍所凭之故。洎诸梵僧罢译,帝于圣历二年(699)己亥十月八日,诏藏于佛授记寺讲大经……其为帝王所重,实称非虚所以华严一宗付授澄观,推藏为第三祖也。著《般若心经疏》,为时所贵,天下流行。复号“康藏国师”(52)。

开元、天宝前后于东土恢弘佛教的天竺僧人,则又推金刚智、善无畏、不空所谓“开元三大士”最为知名。

沙门跋日罗菩提,唐云金刚智,南印度摩赖耶国人,婆罗门种。……闻大支那佛法崇盛,遂泛舶东逝,达于海隅间。八年中,方届京邑。于是广弘秘教,建曼荼罗。……(开元)二十九年(741)有敕放归本国,行至东都,现疾告终。天宝二年(743)癸未之岁二月辛未朔二十七日丁酉,龙门起塔。时有逸人混伦翁,撰文书题云(53)。

《宋僧传》记金刚智事又谓:

释跋日罗菩提,华言金刚智,南印度摩赖耶国人,华言光明,其国境近观音宫殿补陀落伽山。父婆罗门善五明论,为建支王师。智生数岁,日诵万言,目览心传,终身无忘。年十六,开悟佛理,不乐习尼楗子诸论,乃削染出家,盖宿殖之力也。后随师往中印度那烂陀寺,学修多罗、阿毗达磨等。洎登戒法,遍听十八部律。又诣西印度学小乘诸论及《瑜伽三密陀罗尼门》,十余年全通三藏。次复游师子国,登楞伽山,东行佛誓、裸人等二十余国。闻支那佛法崇盛,泛舶而来,以多难故,累岁方至。开元己未岁(七年/719)达于广府,敕迎就慈恩寺,寻徙荐福寺。所住之刹,必建大曼拏罗灌顶道场,度于四众。大智、大慧二禅师、不空三藏皆行弟子之礼焉。

后随驾到洛阳,其年自正月不雨迨于五月,岳渎灵祠,祷之无应。乃诏智结坛祈请。于是用不空钩,依菩萨法,在所住处起坛……帝使一行禅师谨密候之。至第七日……午后,方开眉眼,即时西北风生,飞瓦拔树,崩云泄雨,远近惊骇。……于时帝留心玄牝,未重空门,所司希旨,奏外国蕃僧遣令归国,行有日矣。侍者闻智,智曰:“吾是梵僧,且非梵胡,不干明敕,吾终不去。”数日,忽乘传将之雁门,奉辞,帝大惊,下手诏留住。……智理无不通,事无不验,经论戒律,袐咒余书,随问剖陈,如钟虚受。有登其门者,智一睹其面,永不忘焉。至于语默兴居,凝然不改,喜怒逆顺,无有异容,瞻礼者莫知津涯,自然率服矣。

自开元七年(719),始届番禺,渐来神甸,广敷密藏,建曼拏罗,依法制成,皆应灵瑞。沙门一行,钦尚斯教,数就咨询,智一一指授,曾无遗隐。一行自立坛灌顶,遵受斯法,既知利物,请译流通。十一年(723),奉敕于资圣寺翻出《瑜伽念诵法》二卷、《七俱胝陀罗尼》二卷,东印度婆罗门大首领直中书伊舍罗译语,嵩岳沙门温古笔受。十八年(730),于大荐福寺又出《曼殊室利五字心陀罗尼》《观自在瑜伽法要》各一卷,沙门智藏译语,一行笔受,删缀成文。复观旧《随求》本中有阙章句,加之满足。智所译总持印契,凡至皆验,秘密流行,为其最也。两京禀学,济度殊多,在家出家,传之相继。二十年(732年)壬申八月既望,于洛阳广福寺命门人曰:“白月圆时,吾当去矣。”遂礼毗卢遮那佛,旋绕七匝,退归本院,焚香发愿,顶戴梵夹并新译教法,付嘱讫,寂然而化。寿七十一,腊五十一。其年十一月七日,葬于龙门南伊川之右,建塔旌表。传教弟子不空奏举,敕谥国师之号,灌顶弟子中书侍郎杜鸿渐,素所归奉,述碑纪德焉(54)。

至于金刚智灵塔安置龙门之情形,《大唐东京大广福寺故金刚三藏塔铭并序》则曰:“(开元二十九年/741)九月五日,敕令东京龙门安置。至天宝二年(743)二月二十七日于奉先寺西岗起塔。其塔来也,是漏尽阿罗汉建立,一名卒堵波,二名偷婆。凭峦据川,皆能面伊。审高卑以合制,筹广狭以中规。甃散排牙,泄余雨之瀐漏;牧危撮顶,积流云之奔影。掩乎石扇,闭以金锁。林松萧瑟,峰碑岌峨。千龄之前,川谷推移;百代之后,人神莫知。”及永泰元年(765),三藏不空奏请代宗皇帝赐金刚智塔额曰“东京龙门故开府仪同三司大弘教三藏塔”(55)。

考金刚智身塔所在的奉先寺,位于龙门石窟西山南麓的伊水四岸。该寺系调露元年(679)唐高宗敕令修建的一座大型的国家寺院,曾与龙门石窟最为宏大的大卢舍那像龛保持有密切的关联。

与此相关的研究表明,龙门石窟大卢舍那像龛与奉先寺创立之初始,实际上不仅国家创意趋于一同,就连场合选址也是重合混一的。只是后来随着武则天在宫廷朝野政治影响的膨胀,这两项文教工程始发生了政治寓意向“国家转轮王道场”的逐渐转移,成为后来武周时代“明堂政治”的预演和前奏(56)。

由考古调查得知,奉先寺坐西朝东,自上而下分布于龙门山南麓一条东西狭长的三级台地上。今奉先寺遗址西段突兀高敞的岗阜上,有夯土筑起的六边形塔院一所,其围墙墙基宽约2.2米,残高3.5米左右。塔院正中,耸峙着一座高达8米的残破夯土塔身,此即埋葬金刚智大师法身灵骨的遗塔。该塔塔基落地之西侧,有雨水冲淤遗留下来的通往地宫的豁口(57)。大约由于金刚智生前在洛阳朝野享有非常之威望,以致奉先寺周围不少唐人墓志多有遗命袱葬此塔的记事(58)。

释善无畏,本中印度人也。释迦如来季父甘露饭王之后,梵名戍婆揭罗僧诃,华言净师子,义翻为善无畏。……其先自中天竺,因国难分王乌荼。父曰佛手王,以畏生有神姿,宿赍德艺,故历试焉。十岁统戎,十三嗣位,得军民之情。昆弟妒能,称兵构乱,阋墙斯甚。薄伐临戎,流矢及身,掉轮伤顶。天伦既败,军法宜诛,大义灭亲,忍而曲赦。乃抆泪白母,及告群臣曰:“向者亲征,恩已断矣。今欲让国,全其义焉。”因致位于兄,固求入道。母哀许之,密与传国宝珠,犹诸侯之分器也。

南至海滨,遇殊胜招提,得法华三昧。聚沙为塔,仅一万所。……至迦湿弥罗国,薄暮次河,而无桥梁,畏浮空以济。……畏复至乌苌国……讲《毗卢》于突厥之庭,安禅定于可敦之树,法为金字,列在空中。……路出吐蕃,与商旅同次,胡人贪货,率众合围,畏密运心印,而蕃豪请罪。至大唐西境……畏以驼负经,至西州,涉于河,龙陷驼足,没于泉下,畏亦入泉。……初,畏途过北印度境,而声誉已达中国,睿宗乃诏若那及将军史献出玉门塞表以候来仪。开元(713—741)初,玄宗梦与真僧相见,姿状非常,躬御丹青,写之殿壁。及畏至此,与梦合符,帝悦有缘,饰内道场,尊为教主。……十二年(724),随驾入洛,复奉诏于福先寺译《大毗卢舍那经》。……畏尝于本院铸铜为塔,手成模范,妙出人天。……二十三年(735)乙亥十月七日,右胁累足,奄然而化,享龄九十九,僧腊八十。法侣凄凉,皇心震悼,赠鸿胪卿。遣鸿胪丞李现具威仪,宾律师护丧事。二十八年(740)十月三日,葬于龙门西山广化寺之庭焉。……会葬之日,涕泗倾都,山川变色,僧俗弟子宝畏禅师、明畏禅师、荥阳郑氏、琅邪王氏痛其安仰,如丧考妣焉。乾元(758—759)之初,唐风再振,二禅师刻偈,诸信士营龛,弟子舍于旁,有同孔墓之恋(59)。

按:善无畏身塔所在的广化寺,地处伊阙西山北端的高岗上。由笔者1984年参与的田野调查得知,唐代的广化寺乃因地制宜西向东坐落在一个三面环崖的四级台地上。经测量,广化寺东西长约400米左右,南北宽在160米至250米之间。其四级台地内均有唐代砖瓦建筑遗物及陶瓷生活用品的层层堆积,由此可以窥见有唐代广化寺香火的孔炽。

在该寺遗址西端最高的第四层岗台上,其制高顶端有一处约700平方米经人工混凝浇灌的坚硬地块,其表面至今尚为唐代砖瓦堆积覆盖着。根据唐宋文献的记载,结合该寺总体布局之特征,我们认为此处即为善无畏身塔遗址的所在。

通过对龙门地区唐代文化遗产整体区位格局的考察,我们可以明显看出,有唐一代交通中外、声驰东都的一批佛教名僧,其身塔所在之选址,无一不在雄峙都城南原的视觉靓点上!中古佛家以身事名迹彰显于朝野,与佛祖寂禅涅槃教义相去其何远!——西域文明浸染于东土,因势而变者多矣。

释不空,梵名阿月佉跋折罗,华言不空金刚……本北天竺婆罗门族。……年十五,师事金刚智三藏。……厥后师往洛阳,随侍之际,遇其示灭,即开元二十年(732)矣(翥按:依碑,当在二十九年/741)。影堂既成,追谥已毕,曾奉遗旨,令往五天并师子国,遂议遐征。初至南海郡,采访使刘巨邻恳请灌顶,乃于法性寺相次度人百千万众。……及将登舟,采访使召诫番禺界蕃客大首领伊习宾等曰:“今三藏往南天竺师子国,宜约束船主,好将三藏并弟子含光、慧辩等三七人、国信等达彼,无令踈失。”二十九年(741年)十二月,附昆仑舶,离南海至诃陵国界……既达师子国,王遣使迎之。将入城,步骑羽卫,骈罗衢路。……次游五印度境,屡彰瑞应。……至天宝五载(746)还京,进师子国王尸罗迷伽表及金宝璎珞、《般若》梵夹、杂珠、白氎等,奉敕权止鸿胪。续诏入内立坛,为帝灌顶。十二载(753),敕令赴河陇节度使哥舒翰所请。十三栽,至武威,住开元寺,节度使洎宾从皆愿受灌顶,士庶数千人咸登道场,弟子含光等亦受五部法。别为功德使开府李元琮受法,并授金刚界大曼荼罗。……乾元中,帝请入内,建道场护摩法,为帝受转轮王位七宝灌顶。……永泰元年(765)十一月一日,制授特进试鸿胪卿,加号大广智三藏。……(大历六年771)六月十五日,香水澡沐,东首倚卧,北面瞻望阙庭,以大印身定中而终,享年七十,僧腊五十。空既终,三朝所赐墨制,一皆进纳。生荣死哀,西域传法僧至此,今古少类矣。……御史大夫严郢为碑,徐浩书之,树于本院焉。(60)

至于不空在洛阳期间北邙遇巨蛇之事,意见虚恍,只可以其游历洛阳传法而视之。

释智慧,梵名般剌若,俗姓桥答摩氏,北天竺迦毕试国人。幼年从大德调伏军教诵《四阿含》满十万颂、《阿毗达磨》三万颂。及年应法,随师往别国,纳具足戒。七年,于彼传习小乘。后诣中天竺那烂陀寺,禀学大乘《唯识》《瑜伽》《中边》等论及《金刚般若经》、因明、声明、医明王、律论等。复游双林,经八塔,往来瞻礼凡十八年。后闻南北竺颇尚持明,遂往咨禀。

常闻支那大国,文殊在中,锡指东方,誓传佛教。乃泛海东迈,几经波折,于德宗建中(780—783)初方达广州。属德宗违难奉天,贞元二年(786)始届京辇。于时见乡亲神策军正将罗好心,即其舅氏之子也。悲喜相慰,将至家中,延留供养。八年,好心上表举慧翻传,有敕令京城诸寺大德名业殊众者同译,得罽宾三藏般若开释梵本,翰林待诏光宅寺沙门利言度语,西明寺沙门圆照笔受,资圣寺道液、西明寺良秀、庄严寺应真、醴泉寺超悟、道岸、辩空并充证义。六月八日,欲创经题,敕右街功德使王希迁与右神策军大将军王孟涉、骠骑大将军马有邻等送梵经出内。缁伍威仪,乐部相间,士女观望,车骑交骈,迎入西明寺翻译。即日赐钱一千贯、茶三十串、香一大合,充其供施。开名题曰《大乘理趣六波罗蜜多经》,成十卷。又《华严长者问佛那罗延力经》《般若心经》各一卷。皆贞元八年(792)所译也。是岁十月缮写毕,二十八日设彩车,大备威仪,引入光顺门,进帝览。(帝)忻然,慰劳勤至。敕于神策军赐斋食,亲慧绢五百匹、冬服一副,余人赐物各有差。慧表谢,答诏褒美。

同日请译经,奉天定难功臣开府仪同三司检校太子詹事罗好心上表云:“臣表弟沙门般剌若先进《大乘理趣六波罗蜜》梵本经,伏奉今年四月十九日敕令王希迁精选有道行僧于西明寺翻译。今经帙已终,同诣光顺门进上。”答诏云:“卿之表弟,早悟大乘,远自西方,来游上国,宣六根之奥义,演双树之微言。念以精诚,所宜钦重。是令翻译,俾用流行。卿夙慕忠勤,职司禁卫。省览表疏,具见乃怀,所谢知。”好心以朱泚围逼之际颇有战功,预其中兵,为帝宠重。慧得好心启导,译务有光,帝制经序焉。

智慧后驻锡洛阳。及终,法葬于龙门之西岗,墓塔北宋时犹存(61)。

洛阳白马寺沙门觉救,梵名佛陀多罗,北天竺罽宾人也。早萌心志,誓化脂那,赍多罗夹,来止东都白马寺,译出《大方广圆觉了义经》。此经近译不委何年,且隆道为怀,务甄诈妄。……觉救后期行迹,莫究其终。大和(827—835)中,圭峰密公著《疏》判解,经本一卷,后分二卷成部,续又为《钞》,演畅幽邃。东京、太原、三蜀盛行讲演焉(62)。

洛京大遍空寺沙门学喜,蕃名实叉难陀,葱岭北于遁(阗)人也。智度恢旷,风格不群,善大小乘,旁通异学。

时天后明扬佛日,崇重大乘,以《华严》旧经处会未备,远闻于阗有斯梵本,发使求访,并请译人。实叉难陀携同经夹共臻帝阙,以证圣元年(695)于东都大内大遍空寺翻译。天后亲临法座,焕发《序》文,自运仙毫,首题名品。其间南印度沙门菩提流志与归国沙门义净同宣梵本,后付沙门复礼、法藏等于佛授记寺译成八十卷,圣历二年(699)功毕。久视元年(700)武皇驾幸颍川三阳宫,诏叉译《大乘入楞伽经》,天后复制序焉。又于长安清禅寺及东都佛授记寺译《文殊授记》等经,前后总出一十九部。其有沙门波仑、玄轨等笔受,沙门复礼等缀文,沙门法宝、恒景等证义,太子中书舍人贾膺福监护。

长安四年(704),叉以母亲衰老,思归慰觐,表书再上而方俞,敕御史霍嗣光送至于阗。及中宗龙兴,有敕再征,至景龙二年(708)返抵京辇,中宗亲迎于开远门外。时倾都缁侣备幡幢威仪导引,仍饰青象,供乘之入城,遂于大荐福寺安置。然未遑翻译,遘疾弥留,以景云元年(710)十月十二日辞世,享年五十九岁,有诏听依外国葬法,于十一月十二日送开远门外古燃灯台焚之。十二月二十三日,门人悲智同敕使哥舒道元送其余骸还归于阗,起塔供养。后人复于荼毗之所起七层塔,当地号为华严三藏塔(63)。

周洛京魏国东寺天智者,蕃名提云般若,或云提云陀若那,于阗国人也。学通大小乘,解兼真俗谛。咒术禅门,无不谙晓。永昌元年(689),来届于此,谒天后于洛阳。敕令就魏国东寺(后改“大周东寺”)翻译。其年至天授二年(691),译出《华严经》《法界无差别论》等六部七卷,沙门处一笔受,沙门复礼缀文,沙门德感、慧俨、法明、恒景等证义。然天智终年卒地,莫得而闻(64)。

周洛京佛授记寺慧智者,其父印度人,婆罗门种姓,因充使华夏,诞育慧智于中土。慧智少年精勤,有出俗之志。高宗天皇时,随长年婆罗门僧,奉敕度为弟子。以出身梵家,善娴天竺书语。更以生于唐国,复练此土言音。及三藏地婆诃罗、提云若那、宝思惟等所有翻译,皆召慧智为证而兼令度语。后至长寿二年(693),慧智于东都佛授记寺自译《观世音颂》一卷。至其晚年,不详所终(65)。

周洛京释寂友者,蕃名弥陀山,西域睹货逻国人也。其在华事迹唐人佛典藏目简传有谓:

沙门弥陀山,唐言淑友,睹货逻国人也。幼少出家,游诸印度,遍学经论,于《楞伽》《俱舍》最为精妙。志弘像法,无吝乡邦,杖锡而游,来臻皇阙。于天皇代共实叉难陀译《大乘入楞伽经》。后于天后末年共沙门法藏等译《无垢净光陀罗尼经》一部,译毕进内,辞帝归邦,天后厚遗,任归本国。(66)

宋时赞宁记寂友行事,亦云其“自幼出家,游诸印度,遍学经论。《楞伽》《俱舍》,最为穷覈。志传像法,不吝乡邦,杖西孤征,来臻诸夏,因与实叉难陀共译《大乘入楞伽经》。又天授(690——691)中,与沙门法藏等译《无垢净光陀罗尼经》一卷。其经,佛为劫比罗战荼婆罗门说,延其寿命。译毕进内,寻辞帝归乡,天后以厚礼饯之。”(67)

大约与寂友同期来至洛阳的睹货逻僧人,见于历史遗迹的还有僧宝隆的人文行事。

田野考古调查发现,龙门石窟东山看经寺上方摩崖间,有景云时代吐火罗僧宝隆造像一铺。

该龛龛内雕释迦立像并胁侍菩萨共三尊,左右耳龛雕护法力士各一身。该龛龛下,供养人数身男女分列。供养人旁侧,有遗像题记文曰:

盖闻百空者诸佛,□□□资粮。所以慧观穷于二边,□□破于四德。今有北天竺三藏弟子宝隆,上奉诸佛,中报四恩,下□□□。敬造释迦牟尼一铺,□为赞曰:大慈大悲,是救是依,灭恶生善,不枉不欺。景云元年(710)玖月一日吐火罗僧宝隆造(图5)。

本文前引神龙二年(706)后随义净于大荐福寺翻经院译经的吐火罗沙门达磨未磨、罽宾沙门达磨难陀的史事,亦从一个侧面透露出当年中原地区与中亚佛教社会文化往来的密切。

又由宝隆造像题记遣词命句之排达而文雅,可见盛唐时代来华的吐火罗僧人以生活濡染对汉语修辞之稔熟。这应该说从一个侧面反映了中外人事往来对文化交流积极推进的史态。

西域梵僧来华传译佛典的活动,不同程度均有汉地僧人参与其译务。其中洛阳僧人涉及译事者,有广济禅师一人之事例见于梵僧释莲华之传记:

释莲华,本中印度人也。以兴元元年(784)杖锡谒德宗,乞钟一口归天竺声击。敕广州节度使李复修鼓铸毕,令送于南天竺金塠寺。华乃将此钟于宝军国毗卢遮那塔所安置。后以《华严》后分梵夹附舶来,为信者般若三藏于崇福寺翻成四十卷焉。一云:梵夹本是南天竺乌荼国王书献脂那天子,书云:“手自书写《华严经》百千偈中所说善财童子五十五圣者,善知识入不思议解脱境界普贤行愿品,谨奉进上,愿于龙华会中奉觐云。”即贞元十一年(795)也。至十二年六月,诏于崇福寺翻译,罽宾沙门般若宣梵文,洛京天宫寺广济译语,澄观、灵邃详定,神策军护军中尉霍仙鸣、左街功德使窦文场写进,十四年二月解座。(68)

僧传及文物遗迹如此的记事,反映出唐代中原、西域之间确有法事交流的事迹。

八、结语

回顾初唐时代中原文化与异域交流互动之事例,人们从中可以看出,公元7世纪初叶至8世纪中叶之际,由于中原王朝处于一个封建国家对外开放的时代,中国和印度两个文明古国之间跨地域的异质文化的传播、互动已经步入高度发展的阶段。当此之间的洛阳,处于李唐、武周王朝东、西两京的重要地位,在政治、军事、经济、文化各个领域均享有得天独厚的地理条件。中原人士的西行求法与西域佛教的持续东来,无疑说明以洛阳为起讫城市的文化交流,已经成为中古时代中外关系史上一段值得历史记忆的篇章。

*作者简介:张乃翥,洛阳市龙门石窟研究院副研究员。

① 孟池(马雍):《从新疆历史文物看汉代在西域的政治措施和经济建设》,《文物》1975年第7期,页27—34。又见新疆社会科学院考古研究所编:《新疆考古三十年》,乌鲁木齐,新疆人民出版社,1983年,页188—194。作为中原王朝在西域地区早期的汉文文献,刘平国碑刻无疑表明,当年天山沿线包括西域都护府治所乌垒城一带的边政机构,曾以汉文书记有效行使着西域地区的行政管理——西域两汉考古遗迹中发现的众多汉文织锦,不仅从物质文明角度印证了汉地文化濡染西域的史实,而且折射出汉地文明行化四裔的源远流长。

② 杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷5《城北》条,上海,上海古籍出版社,1978年第1版,第251—252。

③ 杨衒之:《洛阳伽蓝记》卷5《城北》条,上海,上海古籍出版社,1978年第1版,第265—266。

④ 季羡林等:《玄奘与大唐西域记》,《大唐西域记校注》,北京,中华书局,1985年,页1—138。

⑤ 刘昫:《旧唐书》卷198《西戎传》,北京,中华书局,1975年,页5306—5309。

⑥ 道宣:《集古今佛道论衡》卷丙。《大正藏》,第52册,台北,新文丰出版公司,1983年,页386。

⑦ 玄奘:《大唐西域记》卷5《憍赏弥国》条,北京,中华书局,1985年,页468—469。

⑧ 智昇:《开元释教录》卷1《竺法兰条》,《大正藏》,第55册,页478。

⑨ 慧立、彦悰:《大慈恩寺三藏法师传》卷6、卷9,北京,中华书局,1983年,页128—130、页202—213。由此可见,玄奘西行而归省,对推动洛阳与印度的文化交流作出了积极的贡献,这由洛阳地方文化史料的相关内容可以得到确切的说明。

⑩ 《大慈恩寺三藏法师传》卷9,北京,中华书局,1983年,页202—213。

(11) 详见冯承钧:《王玄策事辑》,《西域南海史地考证论著汇辑》。北京,中华书局,1957年,页102—128。

(12) 道世:《法苑珠林》卷29《感通篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页502—503。

(13) 慧立、彦悰:《大慈恩寺三藏法师传》卷10,北京,中华书局,1983年,页221。

(14) 道世:《法苑珠林》卷29《感通篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页504。

(15) 道世:《法苑珠林》卷29《感通篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页503。

(16) 段成式:《酉阳杂俎》卷18《木篇》,北京,中华书局,1981年,页176。

(17) 欧阳修、宋祁:《新唐书》卷221上《西域传上》,北京,中华书局,1975年,页6239。

(18) 王邦维:《大唐西域求法高僧传校注》卷上《康国僧伽跋摩传》,北京,中华书局,1988年,页93。

(19) 道世:《法苑珠林》卷39《伽蓝篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页597。

(20) 道世:《法苑珠林》卷29《感通篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页497—498。

(21) 道宣:《续高僧传》卷4《玄奘传》,《大正藏》,第50册,台北,新文丰出版公司,1983年,页454。

(22) 张彦远:《历代名画记》卷3《记两京外州寺观画壁》,北京,人民美术出版社,1963年,页67。

(23) 欧阳修、宋祁:《新唐书》卷221上《西域传上》,北京,中华书局,1975年,页6238—6239。

(24) 道世:《法苑珠林》卷55《破邪篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页702。

(25) 道世:《法苑珠林》卷5《六道篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页310。

(26) 道世:《法苑珠林》卷76《十恶篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页859。

(27) 道世:《法苑珠林》卷4《日月篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页296。

(28) 道世:《法苑珠林》卷5《六道篇》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页310。

(29) 西藏文管会文物普查队:《西藏吉隆县境内发现<大唐天竺使出铭>》,《考古》1994年第7期,页619—623;又霍巍:《<大唐天竺使出铭>及其相关问题的研究》,《东方学报》,第66册,1994年,京都,页253—270;林梅村:《<大唐天竺使出铭>校释》,《汉唐西域与中国文明》,北京,文物出版社,1998年,页420—442。

(30) 甘肃省文物工作队、炳灵寺文物保管所:《中国石窟·永靖炳灵寺》,北京,文物出版社/平凡社,1989年,页243;林梅村:《<大唐天竺使出铭>校释》,《汉唐西域与中国文明》,北京,文物出版社,1998年,页423。

(31) 李玉昆:《龙门石窟新发现王玄策遗像题记》,《文物》1976年第11期,页94。

(32) 有关王玄策交通中、印之史事,可参见:列维(S. Levi):《王玄策使印度记》,《亚洲学报》(Jour-nal Asiatique),1900年。伯希和(P. Pelliot):《玄奘翻老子为梵文事考证》,《通报》,1912年;同人《六朝同唐时的几个艺术家》,《通报》,1923年。冯承钧:《王玄策事辑》,《西域南海史地考证论著汇辑》,北京,中华书局,1957年,页102—128。季羡林:《玄奘与大唐西域记》,《大唐西域记校注》,北京,中华书局,1985年,页1—138;陆庆夫:《论王玄策对中印交通的贡献》,《敦煌学辑刊》1984年第1期,页100—109,兰州。孙修身:《王玄策事迹钩沉》,乌鲁木齐,新疆人民出版社,1998年。

(33) 同前引张彦远:《历代名画记》卷3《记两京外州寺观画壁》,北京,人民美术出版社,1963年,页67。

(34) 道世:《法苑珠林》卷29《圣迹部》,《大正藏》,第53册,台北,新文丰出版公司,1983年,页502—503。

(35) 王邦维:《大唐西域求法高僧传校注》卷上《太州玄照法师传》,北京,中华书局,1988年,页10—11。

(36) 义净:《大唐西域求法高僧传》卷下,北京,中华书局,1988年,页174—175。

(37) 义净:《大唐西域求法高僧传》卷上,北京,中华书局,1988年,页97。

(38) 义净:《大唐西域求法高僧传》卷上,北京,中华书局,1988年,页99。

(39) 阎文儒:《龟兹境内汉人开凿、汉僧住持最多的一处石窟——库木吐拉》,《现代佛学》1962年第4期,页24—27。

(40) 参见李斌城主编:《唐代文化》卷下,北京,中国社会科学出版社,2002年,页1831。转引自王小甫、范恩实、宁永娟编著:《古代中外文化交流史》,北京。高等教育出版社,2006年,页154。可见当年中印佛教往来之繁荣。

(41) 智升:《续古今译经图记》,《大正藏》,第55册,台北,新文丰出版公司,1983年,页370。

(42) 赞宁:《宋高僧传》卷1《唐京兆大荐福寺义净传》,北京,中华书局,1987年,页1。

(43) 智升:《续古今译经图记》,《大正藏》,第55册,台北,新文丰出版公司,1983年,页368。

(44) 康法藏:《华严经传记》卷1,《大正藏》,第51册,台北,新文丰出版公司,1983年,页154—155。

(45) 赞宁:《宋高僧传》卷2《周西京广福寺日照传》,北京,中华书局,1987年,页32—33。

(46) 洛阳市龙门文物保管所:《洛阳龙门香山寺遗址的调查与试掘》,《考古》1986年第1期,页40—43。

(47) 智升:《续古今译经图记》,《大正藏》,第55册,台北,新文丰出版公司,1983年,页371。

(48) 赞宁:《宋高僧传》卷2《唐洛京长寿寺菩提流志传》,北京,中华书局,1987年,页43—44。

(49) 赞宁:《宋高僧传》卷3《唐洛京天竺寺宝思惟传》,北京,中华书局,1987年,页42—43。

(50) 李昉等:《文苑英华》卷856,北京,中华书局,1966年,页4518—4519。

(51) 刘昫:《旧唐书》卷37《五行志》,北京,中华书局,1975年,页1357。

(52) 赞宁:《宋高僧传》卷5《周洛京佛授记寺法藏传》,北京,中华书局,1987年,页89190。

(53) 圆照:《贞元新定释教目录》卷14。《大正藏》,第55册,台北,新文丰出版公司,1983年,页875—876。

(54) 赞宁:《宋高僧传》卷1《唐洛阳广福寺金刚智传》,北京,中华书局,1987年,页416。

(55) 圆照:《贞元新定释教目录》卷14。《大正藏》,第55册,台北,新文丰出版公司,1983年,页877。

(56) 参见李玉昆:《龙门杂考》,《文物》1980年第1期,页25—33。张乃翥:《龙门石窟大卢舍那像龛考察报告》,《敦煌研究》1999年第2期,页122—128。《略论龙门石窟新发现的阿育王造像》,《敦煌研究》2000年第4期,页21—26。《从洛阳出土文物看武周政治的国际文化情采》,《唐研究》第8卷,页205—224,2002年。

(57) 温玉成、张乃翥:《龙门奉先寺遗址调查》,《考古与文物》1986年第2期,页27—29。

(58) 参见张乃翥:《中古时期龙门地区区系文化群落探骊》,《龙门区系石刻文萃》,北京,北京图书馆出版社,2008年。

(59) 赞宁:《宋高僧传》卷2《唐洛京圣善寺善无畏传》,北京,中华书局,1987年,页17—22。

(60) 赞宁:《宋高僧传》卷1《唐京兆大兴善寺不空传》,北京,中华书局,1987年,页6—12。

(61) 赞宁:《宋高僧传》卷2《唐洛京智慧传》,北京,中华书局,1987年,页22—24。

(62) 赞宁:《宋高僧传》卷2《唐洛京白马寺觉救传》,北京,中华书局,1987年,页27。

(63) 赞宁:《宋高僧传》卷2《唐洛京大遍空寺实叉难陀传》,北京,中华书局,1987年,页31—32。

(64) 赞宁:《宋高僧传》卷2《周洛京魏国东寺天智传》,北京,中华书局,1987年,页33。

(65) 赞宁:《宋高僧传》卷2《周洛京佛授记寺慧智传》,北京,中华书局,1987年,页33—34。

(66) 圆照:《贞元新定释教目录》卷3,《大正藏》,第55册,台北,新文丰出版公司,1983年,页876。

(67) 赞宁:《宋高僧传》卷2《周洛京寂友传》,北京,中华书局,1987年,页34。圆照:《贞元新定释教目录》卷13。《大正藏》,第55册,台北,新文丰出版公司,1983年,页867。

(68) 赞宁:《宋高僧传》卷3《唐莲华传》,北京,中华书局,1987年,页47。

![]()