十年前,我读完绘画硕士进入中国美术学院上海设计学院任教。就在同时,我开始接触佛学并进而参研佛法。我发现我所面对的刚进入大学校门的学生普遍缺乏对自我的了解,对生命的认识,他们不但对艺术一窍不通,而且对生活感到迷茫。我就想,我能否让他们通过画画训练来解决这些问题?甚至我想,艺术对于我们生活中的每一个人的心灵,除了提供审美愉悦之外,是否具有一种更深刻的作用,通过它可以重塑我们的习惯思维模式,改变我们的负面心态,让我们学会创造性的解决自己遇到的问题?纵观艺术史,我认为艺术创造就是艺术家自我认识和自我完善的过程,因此,我认为艺术教育的本质就是教一个人如何认识自己和完善自己。后来通过对佛法的研修,我发现佛法的根本也是让人认识自己,完善自己,于是,我就有意识的运用我所理解的佛法智慧来进行艺术教育,在艺术教育中融汇佛法智慧。经过十年的教学实践,我逐渐摸索出一套依托佛法的内涵,通过画画来激发心性智慧的课程。在此简要的介绍一下这个教学方法和佛法智慧的关系。

佛法的内涵博大精深,八万四千法门讲的就是一个人的心如何回归,如何明白,如何净化,如何转无明心为智慧心。《华严经》中说“心如工画师,能画诸世间,五蕴悉从生,无法而不造”。这个世界的一切都是人心创造出来的,有什么样的人心就有什么样的世界。现实生活中,大部分人对于自己心灵潜能的认识程度和开发程度非常欠缺,能够真正“善用自心”的能力是很多人所不具备的。我们每个人都有佛性,也就是说我们每个人都有巨大的潜能,佛法的作用就是让人通过相应方法的修持和运用来明白自己心的潜能和万物的本体性质,从而获得自由的创造力,创造一个佛土,一个和谐圆满的世界。而艺术教育的根本也是为了人们能够认识到自己本具的创造性潜能,并使用这种潜能自由的去创造新事物和新世界。

正如很多人不认为自己具有艺术家那样的创造力一样,在生活中很多人也不认为自己具有佛陀那样的心灵能力。能够明心见性,转凡心为佛心的人是很少的,同样,能够认识到自己的创造潜能并完全将之施展释放的人也是很少的。佛陀的教育宗旨就是用各种方法帮助每个人揭开心灵的蔽障,使他们发现自己心灵的潜在能力并将之释放出来,用于自利利他的正途。艺术的教育宗旨也是用各种方法帮助每个人解除僵化的思维和粗钝的心态,使他们发现自己心灵内在本具的创造性智慧并将之施展出来,用于创造性的去处理日常事物。所以,佛法和艺术的根本目的都是让一个人充分信任自己心灵本具的潜能,能够勇猛精进的行动,去创造,去实现一个充满喜乐,充满创造,和谐共赢的圆满人生。

佛法认为个一个人不能充分认识自心潜能,不能明心见性的原因是因为人有“业障”。“业障”分为“所知障”和“烦恼障”,“所知障”的意思就是说我们头脑的理性思辩和知识见解会将我们的心灵的直觉智慧遮蔽,形成障碍,使我们无法洞察事物的本质和真相,当我们无法洞察事物的本质和真相时,我们就会根据自己的所知对事物形成一些偏颇固定的成见,形成“法我执”。佛法说一切都是无常的幻变,并没有一个固定的“法”可以执着,一切都是唯心所现,唯识所变。可以用艺术中的视错觉图片来体会这个道理:

我们从这个图片中都能看见一个老人头,但是我们将视点转化一下,看到的又是一个老人和一个女人,所以我们看见什么取决于我们将自心焦点放到那里,眼见的不一定为实,眼睛看不见的不一定不存在,现实生活中更是如此,并不存在恒常不变的事物,事物呈现给我们什么样子,决定于我们的心理是如何去感知它的。

很多艺术大师都是洞察敏锐,智慧超群的人,他们毕生所做的努力就是为了揭示他们所感悟到的幻相,以艺术为手段追求心灵和世界的本原真实。下图是“现代艺术之父”塞尚所画的山,他看到的山并非如我们所见的实体,而是一种物质分解状态的运动。“一切皆无常之幻变”乃佛法提出的根本认识,也是被现代物理学和我们的现实生活所证实的真相。

我们的眼睛和大脑具有自动的生理机制,会将我们吸收的客观信息根据自己的所知进行编码和删改,形成了我们对事物进行准确和客观的认知的障碍,而我们的心理具有一种与生俱来的执着习气,我们会执着这种对客观现实的偏颇认知,形成一种“烦恼障”,我们会很执着的认为这一切都是我所认识的,我看见的就是存在的,我看不见的就是不存在的,我们认为有一个能正确判断事物的“我”的存在,形成“人我执”。“人我执”具体表现为我们自身的性格习气,思考习惯,行为和心理模式。所有这些形成了我们内心的一个“心理地图”,这个心理地图形成了我们认识世界的角度和方式,佛法修习的根本目的就是要祛除人的这两个执着,使人能看到更广阔的整体。而艺术创造的本质也是要突破人类习惯的思考方式和认知方式,尝试从更高的层面和更广阔的整体出发,换个角度去看世界,换个方式去表达世界。

这是法国现代艺术大师毕加索用自行车把手和车座组合而成的牛头。只有突破我执和所知局限的巨大心灵空间才能在生活中发现各种创新的可能性,产生如此智慧的作品。

正如佛教中有言:“郁郁黄花,无非般若;清清翠竹,尽是法身;”生活中充满无数创造的可能,端看我们是否准备好一颗无我,具有强大弹性,包容而活泼的心。

佛法的根本是修心,将我们僵化的,自私的,狭隘的,冷漠的心转化为活泼的,无我的,开放的,慈悲的心。具体的修心方法就是“止观”,任何方便的修习法门其根本之目标都是为了成就心的“寂止”和“胜观”,都是为了降伏自心。“诸恶莫做,众善奉行”的根本目标是了“自净其意”,如此十二字成就佛教所有之功德,此为释迦牟尼佛亲口所宣说。“止”和“观”对于佛法修持的意义非同寻常。而在艺术创造活动中,心灵的专注力和敏锐的观察力也是起到了绝对性的作用。

艺术创造是一种脱离理性思辩的灵性之事,非常倚重感觉的活跃和心灵的直观。感受力和观察力的训练是艺术训练最基本也是最重要的一环。“观”不是“看”,“观”更多的是和心灵的状态有关。配合心灵的寂止专注所产生的“看”形成了“观”,观就是“又见”的意思,就是反复的揣摩,反复的“看”,菩萨因为“观”而能“照见五蕴皆空”从而“度一切苦厄”,“观”的含义极深。心灵专注所产生的观照是一种心灵觉悟。观照的功夫乃是一切有智慧的人和有创造性的人所具备的,心灵对事物不同的观照会形成不同的结果,人的一切积极向上的行为全部来自我们内在的观照。下面是不同的学生对苹果所做的不同“观照”所形成的不同画面。

当我们的心具有了“观照”的习惯,我们也就自然的会让心的活动慢下来,自然的就开始有了耐心,凡事皆有因缘与时机,没有耐心就成就不了任何有意义的事。一个人没有耐心的原因是因为不能整体的去看待事物,看不到万物之间的时机因缘与因果联系,他的心里除了“我想”和“我要”这些狭隘的自我意识之外再没有别的了,他看不到整体系统的存在和前因后果的缘起,艺术训练所强调的整体观察方式和开放的思维方式正是要训练我们客观而整体的看待世界万物之间的相互关系,使我们具有系统的思维方式。当一个人具有系统思维意识,能够学会从不同角度理解世界和他人的时候,他就具备充分的弹性和包容力,他的生活模式也必如禅师的生活一样包容,自然,开放而充满活力。

有一种绘画典型的表达了系统思维的意识和对待事物的整体观,那就是藏传佛教的曼荼罗绘画。曼荼罗是梵文“MANDALA”的音译,意思就是“坛城”,所谓“坛城”,我们可以理解为一种系统的存在,比如生命系统,宇宙系统,分子系统,精神系统,心灵系统,曼荼罗图象就是这种系统的一种象征性表达,通过曼荼罗绘画创作,我们可以洞察自己平常意识不到的心灵深处那不可言说的隐秘和外在世界的一些内在真实秩序,这种存在于我们自身和外在的隐秘秩序就是瑞士心理学大师荣格所说的“自性”和“原型”,作为荣格心理学核心骨架的“集体无意识”和“原型理论”就是受到西藏佛教密宗的教法与曼陀罗绘画的启发和影响而建立的。容格在三十八岁时,遭遇了生命发展的瓶颈期,于是,他每天早晨醒来都要把自己的一些无意识感受用圆形涂鸦绘画的方式记录下来,以此进行对真实自我的认知和心理的疗愈,他最终领悟到:通过绘画训练这种特殊而直观的修习方式,我们可以深入我们的心灵深处,触碰我们的平时无法察觉的潜意识,看到我们内心的很多自我意象,发现我们的真实自我,即我们本性的“曼荼罗”原型。在我们课程的具体进程中,也将通过觉察身心的绘画实践和艺术作品的鉴赏,认识我们内在的心理运作模式,了解束缚自己的情绪障碍,并通过自由绘画训练来解除这种障碍和认知偏差,从而使我们被压抑在内心深处的创造性得以流动起来,获得活泼的创造性意识和直觉洞察的智慧。

当我们对整体系统思维和自己的创造性潜能有了切身的体会,我们就会自然的产生万物和我一体的深沉信仰。此时,我们能充分体验到生活与自然中一切美丽的事物,我们可以从容而真实的面对每一个人,我们可以从自身和更广阔的背景出发,创造性地去解决所面对的问题,从而使自己对未来的人生充满了信任。最彻底的信仰就是相信自己,相信自己和他人无异,是宇宙的一个分子,是自己遇到的每一个人,身心修炼所要达到的就是这个真实而圆融的境界,所有的行为和修炼都是为了能使我们的狭隘自我和更广阔的生存系统产生相应和联接,这种信仰,相应和连接的结果就是对自己的了解与信任和对他人的感应和慈悲,此时你就会看到原来我们每个人虽然各不相同,但是我们的内在却又如此的一致,任何一个生命体都在地球的生物循环中彼此依存,此时,我们不会愤怒抑郁,也不会消沉孤独,我们是慈悲,平和,快乐且充实的。

当对这个万物一体相关的信仰真正从内心深处升起,当我们发现了自己和更广阔的自然系统的相应,我们就能发展出通透的感应能力,我们就会产生所谓的“神通”,即神奇的心灵通感能力。说到神通,总是会让人想到民间的巫术,但是,佛教认为,那种很“巫”的神通是一种自欺欺人的虚假幻象而已,真正的无漏的神通是一种无我利他的慈悲感。当我们的内心产生了这种“神通”,我们就会发现:“人同此心,心同此理”,一个有“神通”的人注定是一个善良,通达,有力,有悲悯心的人,因为他的心和其他的人彼此连接,因着通达与慈悲,他会自然的就做到“己所不欲,勿施于人”。这句话并非是“圣人”“君子”的独享境界,这只是很简单的我们人人本具的“平常心”而已,只是,因为,我们的妄心习惯了贪婪和憎恨,我们暂时把这个“平常心”忘记了而已。当我们真正具备了神奇的通感能力,我们就能跨越时间和空间的限制,不但理解自己的同伴,也会理解我们的祖先和一切的古人,此时就会真正明了为何千古以来儒家倡“仁义诚明”,道家崇“无为松淡”,更能体会佛家“无我为本,慈悲为怀”的深刻奥秘和广大意义了,此时所产生的任何行动都是利人利己,自然而积极的行动,这时你就能领会《妙法莲华经》所言的“一切治生产业皆与实相不相违背”的境界,也可以做到老子所言的“无为而无不为”。人生在世,有可为之事,也有不可为之事。有可为之事,当尽力为之,这就是尽性;有不可为之事,当尽力从之,这就是知命。此时,每个人都知道自己是谁,要干什么,“素位而行”,“不在其位,不谋其政”,每个人知道取舍,根据自己的因缘现实和理想信念而恰当的取舍抉择,有所为有所不为,过着明智而安然的具有创造性的快乐生活,我们回到了最根本的独一无二的自己,获得生命的喜乐,创造和充实,这就是我们的绘画课程所要达到的终极目标。

英国现代雕塑大师摩尔的作品祛除了艺术家强烈的我执个性,体现了一种融入自然的和谐运动和圆满的力量

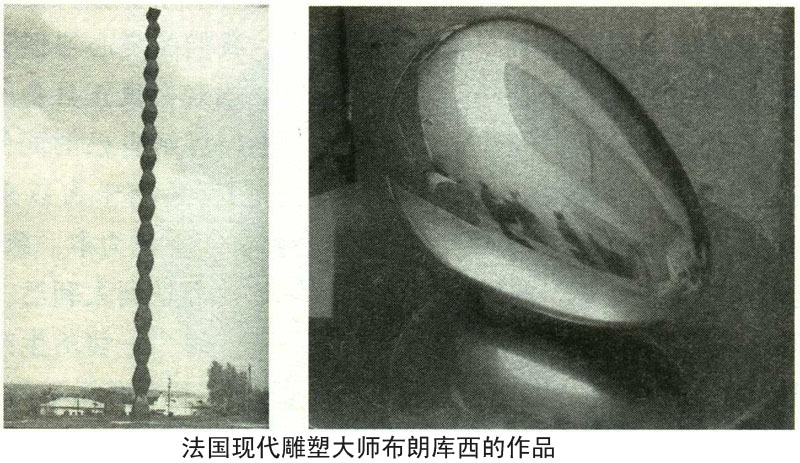

法国现代雕塑大师布朗库西的艺术思想受到藏传佛教祖师密勒日巴的影响,他的作品具有强烈的东方哲学所看重的简约一体感和宗教意味。

一个人所受到的教育有三种:技能知识的教育,人格品性的教育,灵性思维的教育。学习钢琴,学习绘画,学习舞蹈,都属于灵性思维教育。佛陀的教育也是为了提升每一个人的灵性。对学生进行自由的灵性教育,让他们的内在灵性,心智,意志,创造力得到根本的成长——这应该是艺术教育的基本出发点。佛陀的教育是一种实践的教育,是一种对人本性的亲自的深入发现,佛学知识不能代替佛法的修持和心灵力量的挖掘,同样,艺术教育工作也不是一种僵化的艺术知识的运用,不是将自己的艺术知识灌输给他人的行为,而是一种具有深度的充满乐趣的发现,一种对人的奇妙本性的发现。从艺术中我们应该可以学到有关我们自身和世界的知识,信仰和生命价值。

艺术教育目的在于培养具有自我醒觉,能实现自己的人生,具备适应环境能力的人,培养一个能独立思考,头脑清醒,具有人情味的现代人。佛教作为一种教育也是如此,艺术教育的使命在于引导学生了解自己,接纳自己,实现自己,这样才会有脚踏实地的人生,走自己的路。儿童,原始人、民间艺人,精神病人,艺术大师都能用简单的绘画技术依自我的本性制作出令人激动的视觉形式,我们当然也能,只不过我们的成长环境使我们太缺乏对自我的信任,无畏的勇气与大胆的尝试而已。应该多去把握自己、挖掘自己、确信自己、表现自己。从教育的层面看佛法和艺术的关系,他们都是一种灵性的学习,任何学习的极致就是使我们能完全实现我们的全部潜能,张扬我们的自我,在多变的作画过程中,在多变的社会生活现实中,保持自信、定力与智慧,灵活地解决问题,因应一切。

(作者单位:中国美术学院上海设计学院)

![]()