《华严经》全称《大方广佛华严经》,是印度佛教的一部重要典籍,关于它的产生地区,学术界尚无定论。

大部分学者认为它很可能产生于中国新疆的和田地区(古于阗国);也有人认为它最早产生于南印度,后流传到西北印度与中印度。

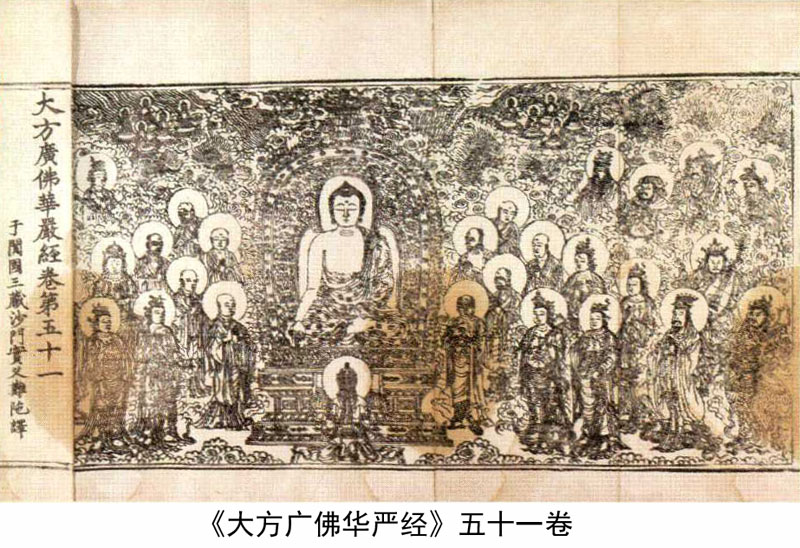

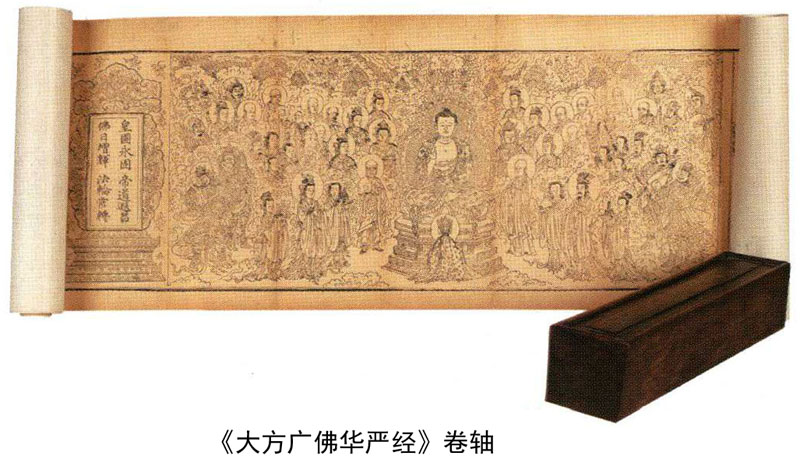

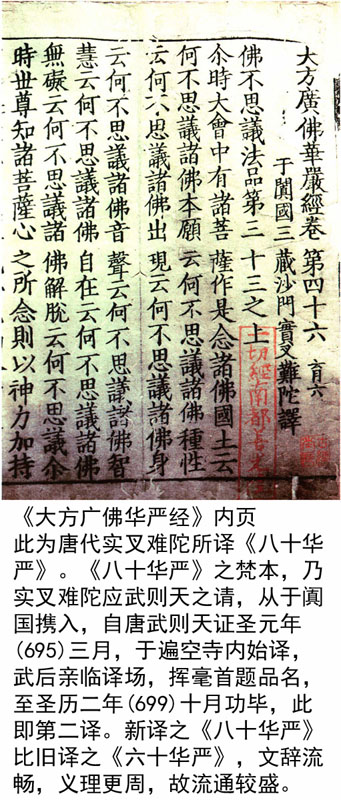

中国翻译的《华严经》的主要译本有三个。第一个本子是东晋佛陀跋陀罗译的,50卷(后改为60卷),34品,又称《晋译华严》或《六十华严》。到了隋代,从西域传来信息,《晋译华严》只相当于梵本的三万多偈。不是全本。说于阗有更全的梵本,共十万偈。后来武则天专门派人前往于阗寻访该经梵本,并聘求译经人。使者在于阗果然找到梵本,并请到高僧实叉难陀,一同返回长安。武则天为实叉难陀组织了专门的译场,动笔翻译的那天,武则天亲自参加,担任笔受。这次翻译出来的就是第二个本子,共80卷,39品,又称《唐译华严》或《八十华严》。

可是,根据传说,这次译出的仍不是全本。据说龙树菩萨到龙宫中曾看到三种《华严经》:上本篇幅之大,无法衡量;中本有四十九万八千八百偈,一千二百品。这两种本子凭普通人一般的能力是不可能接受与传播的。第三种本有十万偈,48品,也就是流传在人间的《华严经》。而唐译《八十华严》只相当于梵本的四万五千偈,连一半也不到,只能算是一种“略本”。

唐贞元年间,中国又译出《华严经》的第三个本子。这个本子由般若译,共40卷,故称《四十华严》。该经只有一品,即《入法界品》。这一品在《六十华严》中占13卷;在《八十华严》中占21卷;而在《四十华严》中占了整整40卷。

关于梵汉《华严经》的关系,唐圆照所撰《贞元录》这样解释:梵本《华严经》一共十万偈,分成六个梵荚。前此唐译《八十华严》,只相当于前两荚。这次新译的《四十华严》是第三荚,共一万六千七百偈。也就是说,至此为止,只译了梵本《华严经》的二分之一。

上述三种《华严经》译本中,由于《八十华严》品目完备,文义畅达,故最为流行。

除了上述三种《华严经》外,早从东汉起就有一批华严类的经典被译为汉文。它们大抵是《华严经》某一品或某一部分的异译经,译出后单独流行,共约30多种,其中较重要的有支谦译《菩萨本业经》;聂道真译《诸菩萨求佛本业经》;竺法护译《菩萨十住行道品》;鸠摩罗什译《十住经》等。

《华严经》的主要内容是讲因果缘起理实法界。该经认为整个世界都是法身佛毗卢遮那佛的显现,而毗卢遮那佛并非在这世界之外,世界之上或世界背后,而是就在这世界当中,就是这世界本身。该经用“四法界”的理论来说明这一道理:1.事法界,指世界万事万物,这些万事万物看来各有各的特征,互相具有无限的差别性。2.理法界,指千差万别的事物内部蕴含着平等、同一的理性,也就是“真如法性”,也可称“如来藏”,“如来藏自性清净心”。它实际就是世界万物产生的根源。因为世间、出世间一切现象,一切有为法、无为法,都由“清净心”随缘生起。归根结底,所谓毗卢遮那佛也就是这个“清净心”。3.理事无碍法界,是指有差别的事法与平等的理性,相互圆融无碍。由于理法界是事法界内在的本性,存在的基础;事法界是理法界外在的表现;因此,两者自然是互相依持,相即相入的。4.事事无碍法界,指一切有差别的事法,由于内在的理性同一,所以其差别实际只是一种表面的现象,本质则是相互契合,圆融无碍。进而,由于每一事法都内蕴着理法,故而每一事法实际上蕴含与代表了无限的万事万法。一切即一,一即一切。一多相即,重重无尽。从因果理法的角度看,宇宙万事万物都互为因果;一物为因,万物为果;一物为果,万物为因。万事万物都织在一张总体的因果之网的背景上。因此,事物的相互关系仍是相互扶持,相入相即,无穷展开、圆融无碍。

《华严经》用“海印三昧”描绘圆融无碍的最高境界——佛境,形容此时世界上的森罗万物像海水一样地被显现出来。每一滴水都相互圆融,每一滴海水又都具备百川之味,代表与体现了海水的特征。由此说明一切事物就其相互关系来说都是无尽圆融,成了一种范围无限广大而又相互包容、相互贯通而无个体区分的大法界。由于有为、无为诸法都在统一中存在,从而说明佛与众生、净土与秽土、佛国世界与世俗世界的交融统一。

撇开《华严经》中的宗教因素暂且不谈,它所表述的上述哲学思想是十分深刻的。它把整个世界看成是一个相互联系,密不可分的整体,一切个体都存在,也只能存在于这个整体之中,从而要求人们从千差万别的现象世界中看到其底蕴的联系性;从相互对立的矛盾物间看出它们的统一性。它的一滴水具备百川之味的思想,与现代的全息理论有相似之处。

为了进一步展开关于理实法界的理论,《华严经》还用六相、十玄等法门来作进一步的说明。此外,经中强调依据“三界唯心”的教义进行修行实践,认为解脱的关键应在“心(阿赖耶识)”上用功,主张依十地而辗转增胜的普贤愿行最终能入佛地境界即清净法界。经中还对修行浅深的阶次及实践方法作了详尽的说明。

在《华严经·入法界品》中,叙述了善财童子为了访求佛法真理,到处寻师,共参拜五十三人以参悟佛法。这就是著名的“善财童子五十三参”的故事,成为佛教艺术品中常见的题材。

![]()