《维摩诘所说经》,又名《维摩经》、《不可思议解脱经》,3卷,姚秦鸠摩罗什译。

该经在中国曾多次译出,现存异译本两种:吴月氏优婆塞支谦译《维摩诘经》,2卷;唐玄奘译《说无垢称经》,6卷。3种译本中,以鸠摩罗什的译本最为流行。

这部经塑造了一个在家居士维摩诘的形象。该经称维摩诘家庭资财无量,十分富有;他虽然不是出家人,却遵行沙门的戒律;虽有妻子,却修梵行;虽有眷属,却乐远离;虽生活在三界中,却不贪著留恋三界。他常为一切众生说法,使无数人得到无上正等正觉。

据说有一次维摩诘为了显示“无常”这一佛教的理法,便生起病来。释迦牟尼听到消息,就派遣弟子们前去探视,可舍利弗等弟子都不敢前往,因维摩诘聪明善辩,以前舍利弗等人都曾在辩论中输给他,所以怕和他见面。最后,文殊菩萨等受命前往。接下来经中叙述维摩诘与文殊等人共论佛法精义,最终又一起来到释迦牟尼处论说佛法等。

本经的主题在于宣传大乘般若思想,批评小乘的片面性。故此传统称它是“弹偏斥小”,“叹大褒圆”。经中出现的舍利弗等小乘声闻弟子,都比不上大乘菩萨们法力高强,深悟佛法。如经中叙述当维摩诘说法时,房中出现天女散花。这些花落在菩萨们身上便纷纷坠落在地,而落到舍利弗等大弟子身上便粘住了,无论弟子们使出什么神通,花都掉不下来。原来这是由于大乘菩萨们对万事万物都没有“分别想”,即对万事万物都能一视同仁,把香花与大粪等同视之,所以香花粘不到他们身上。而声闻弟子们却未能做到这一点。经中还提出,只要“发阿耨多罗三藐三菩提心,即是出家,即是具足”。也就是说,“出家”、“不出家”不是能否得道的必要条件,只要发愿求取佛智,就能成为得道佛教徒。从而在理论上论证了大乘在家菩萨行的合法性,批评了小乘必须出家才能解脱的观点。

《维摩诘经》特别提倡“入不二法门”。所谓“入不二法门”就是强调泯灭矛盾双方的差别性,等同视之。比如世间与出世间、生死与涅槃、垢与净,在小乘佛教看来都是对立的。小乘佛教的目的就是要从污垢世间的生死轮回中解脱出来,抵清净的出世间——涅槃。但《维摩诘经》认为“世间性空,即是出世间”;“若见生死性,则无生死”;“见垢实相,则无净相,顺于灭相”。要求从思想上取消“分别想”。既然根本没有“分别想”,自然也就不会产生有“分别”的感觉。《维摩诘经》进而把“无有文字语言”作为“入不二法门”的最高境界,亦即认为最深的佛法真理是无法用语言、概念来表述的,要求人们去努力体认它。

《维摩诘所说经》在中国影响很大。南北朝时,中国门阀士族占据统治地位,《维摩诘经》所塑造的维摩诘形象,正好成为门阀士族掩盖自己穷奢极欲生活的庇护伞。《维摩诘经》想象富丽,优美流畅,本身又是一部优秀的文学作品,因此受到历代文人学士的喜爱。唐代著名诗人王维,取字为摩诘,即来源于本经。

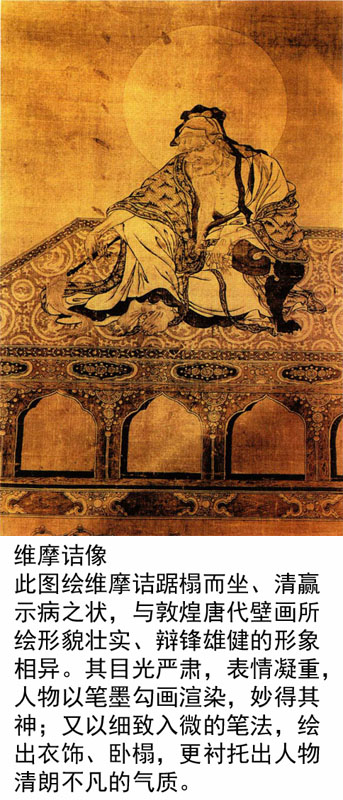

![]()