号称「天下第一名刹」的少林寺,其禅学、僧兵、武术的影响远及日本、朝鲜、美国、巴西等国,在国际上享有盛誉。

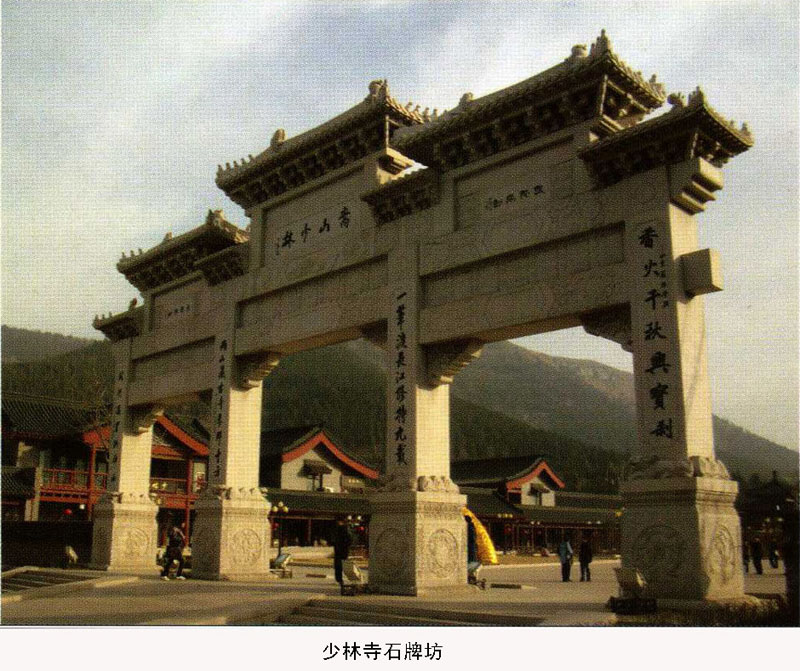

少林寺坐落在河南登封县西北13千米的中岳嵩山西麓,前临少室山,后倚五乳峰,风景险峻秀丽。据史书记载,496年,北魏孝文帝敕令修建此寺,以供印度高僧佛陀修行。因寺庙深藏在少室山密林之中,故名少林寺。南朝时禅宗鼻祖菩提达摩因与梁武帝语不投机,一苇渡江,北上洛阳而落脚少林寺,面壁观禅达10年之久。少林寺也因此而声名鹊起,有禅宗祖庭之誉。此后少林寺几经兴衰,最终形成占地宽敞,有7进院落的庞大寺院建筑群。

少林寺山门正门高悬“少林寺”金字黑漆方匾,系康熙皇帝的手笔。此匾原悬天王殿大门,天王殿被毁后,移置于此。在山门里的甬道上,鳞次栉比,高低错落地矗立着数百通石碑,号称“碑林”。寺内的殿宇前后也立有许多碑石,多为名家、名僧所书艺术珍品。碑林的尽头为天王殿,殿后为大雄宝殿的遗址,以及钟鼓楼。

新修复的六祖殿在鼓楼之北,殿内塑有禅宗六祖,即初祖达摩、二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能。在六祖塑像的正中间为观音塑像,从而构成了“六祖朝观音”的独特布置,堪称少林寺的特色。

与六祖殿相对的是紧那罗殿。紧那罗本为佛教护法神“天龙八部”之一的歌舞乐神,男相则马首人身,女相则端庄秀丽,且能歌善舞。但少林寺所供奉的紧那罗却与之有着天壤之别,不是乐神,而是战神性质的护法伽蓝,寺内尊称之为“二辈爷”,或者“棍仙”。

殿内供奉有三尊紧那罗塑像,分别为紧那罗王的持法、护法、妙法法身。塑像的模样颇为怪异,发蓬须髭,怒目圆睁,袒胸露腹,赤臂跣足,系一齐膝短裤,手中握着烧火棍,一派武林中人的样子。而且在他的头上塑有一缕袅袅而上的青烟,一尊赤足的观音立于烟雾之上。这样塑像的紧那罗大概可以算得上是独此一家了。如此塑法是依据紧那罗王御红巾军的传说而形成的。在寺内白衣殿内的《紧那罗王御红巾》壁画可资佐证。紧那罗的形象虽然在中土变了样,却得到了寺内武僧的崇拜,被尊为“山门显武第一人”。

法堂之后为方丈室,因乾隆皇帝在此歇息,故又有“龙庭”之称。出方丈室,拾级而上到达的是达摩殿,又称“立雪亭”。佛教典故中的“立雪求法”与“断臂求法”即源于此。现今寺内的佛龛上供有达摩、慧可与弘忍塑像,龛上所悬“雪印心珠”匾额为乾隆的亲笔。为寺内僧人做法事的场所。

寺内最后一进建筑为千佛殿,又称毗卢阁,是少林寺历尽劫火而保存下来的最大的佛殿。殿内佛龛内供有高3米的毗卢佛铜像,殿东端有一尊玉雕的阿弥陀佛像和达摩的脱沙像,皆为明代遗物。殿内的“五百罗汉朝毗卢”大型壁画为明代无名氏所绘,高7米,总面积达到320平方米,在水天一色的背景下,分为35组的五百罗汉姿态万千,极具传神之笔。画中勾勒轮廓的线条颇有“铁线”味道,极有“吴带当风”之感,堪称艺术珍品。

在千佛殿您一定要留意脚下,不然会错过少林寺最大的特色。少林寺以武学驰誉海内外,千佛殿就有其遗踪。在砖砌的地面上,有48个排列有序的陷坑,是当年少林武僧天长日久地在此习武练拳,留下的脚踏的浅坑。

千佛殿的左殿为白衣殿,殿内供有铜铸白衣观音像。因殿内南北山墙的壁画中绘有少林拳谱,又称拳谱殿。除了拳谱壁画以外,殿内还有“十三和尚救唐王”以及“紧那罗御红巾”等历史题材的壁画。十三和尚中领头的就是被寺内武僧尊称为“一辈爷”的昙宗和尚。

在少溪河北岸,是少林寺历代住持与高僧的墓塔群,俗称“塔林”,占地2万平方米,拥有唐至清代的墓塔230余座,如此保存完整、规模庞大的古代墓塔群是国内极为罕见的。

塔林以北1千米处有座初祖庵,为北宋宣和七年(1125)建筑,是河南省现存最古老、价值最高的木构建筑。此殿斗拱大,昂尾长,极好地利用了力学原理,解决了木结构建筑檐下压力大、檐角下沉的难题,历800余年,而殿的檐角整齐如初。古人建筑技巧之独到与高超,令人叹服。

由此向北,登上五乳峰,山上的达摩洞中外驰名。洞前有株古柏,相传为六祖慧能亲手所植。据传洞内石壁上隐约可见一个静坐的僧人,就是当年达摩面壁苦修禅功,日久影像印入山石所致。此石现已移至寺内,石上确有达摩肖像的轮廓。现今看来,石上的肖像当是古人用墨勾画,年久墨迹浸入石中,冲洗后仍留遗痕所致。演绎成今日的传说,想必当年绘像者也会抚掌大笑的。

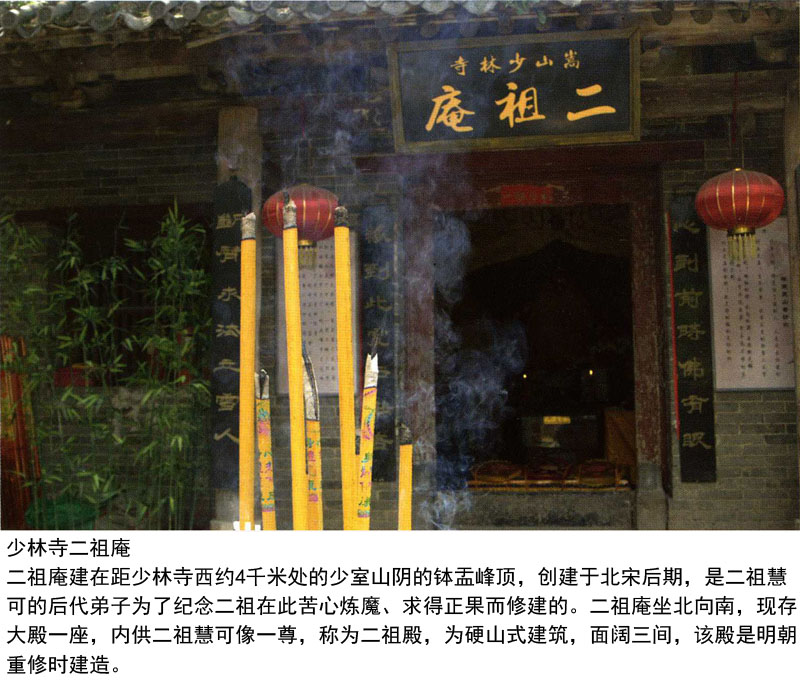

少林寺还有许多胜迹,诸如钵盂峰上的二祖庵,近在咫尺而口味迥异的“卓锡泉”、炼魔台等等,不胜枚举。游人至此,定然不虚此行。

![]()