在山西林立的寺庙中,大同市内的华严寺是一座极其有特色和文物价值的寺庙。这是一座融汉辽金文化于一体的规制宏大的建筑群,具有独特的建筑风格和非凡的艺术水平。

辽代诸帝都信奉佛法,尤其是辽道宗更为突出。他在位期间,华严宗极为兴盛,清宁八年(1062)在西京(大同)兴建的华严寺就是这种风气下的产物。而且华严寺不仅是宗教寺院,还是“奉安诸帝石像、铜像”的皇室祖庙,其建筑规模之壮观与宏伟也就在情理之中了。

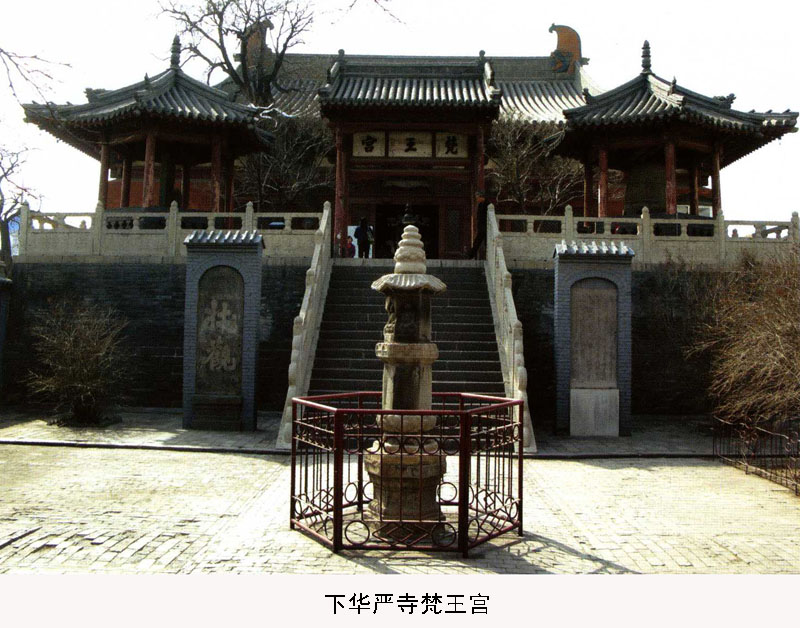

以后的华严寺几经劫难,而又几经重修。至明代中叶重修并补塑佛像以后,华严寺分为上下两个各成院落的寺院。历尽劫难,几经修缮,终成今日的规模。1963年上下寺又合为一体,统称华严寺,但实际上仍然是自成格局,且各有山门出入。上寺布局严谨有序,依轴线对称分布;中轴线上依次排列山门、过殿(前殿)、大雄宝殿;左右对称配置祖师堂、禅堂、云水堂等。下寺布局比较自由灵活,主要突出薄伽教藏殿,附属建筑有山门、南北配殿和天王殿等。

来到华严寺,就会发现此寺的朝向不同一般,其主要殿宇都是坐西朝东,而非坐北朝南。究其原因,就在于此寺为辽代所建,契丹人素有拜日的习俗,所谓“契丹好鬼而贵日,每月朔旦,东向而拜。”(《新五代史·契丹传》)辽的屋宇建筑都是东向,所建的寺院自然也是东向的了。

华严寺上寺的中心建筑为巍然矗立在4米高台基之上的大雄宝殿。此殿始建于辽代,金天眷三年(1140)重建,为面阔9间、进深5间的单檐庑殿式建筑,总面积有1559平方米,是中国辽金佛殿中规模最大的,也是中国现存两座最大的佛殿之一。此殿屋顶坡面舒缓,斗拱硕大,脊饰雄伟。其脊高1.5米,吻兽更是高达4.5米,而且北吻为金代原物(南吻经过明代补修),为国内古建筑中最大的脊吻之一。这座大雄宝殿的建筑年代虽然与北宋的建筑相同,但却透露出一种雄浑壮大的唐代风格。这个特点也是整个华严寺的特征。之所以如此,在于山西自五代后晋时起,就已经割属于契丹,因而未曾受到北宋新技术的熏染,而只是唐与辽文化风格交融的结果。

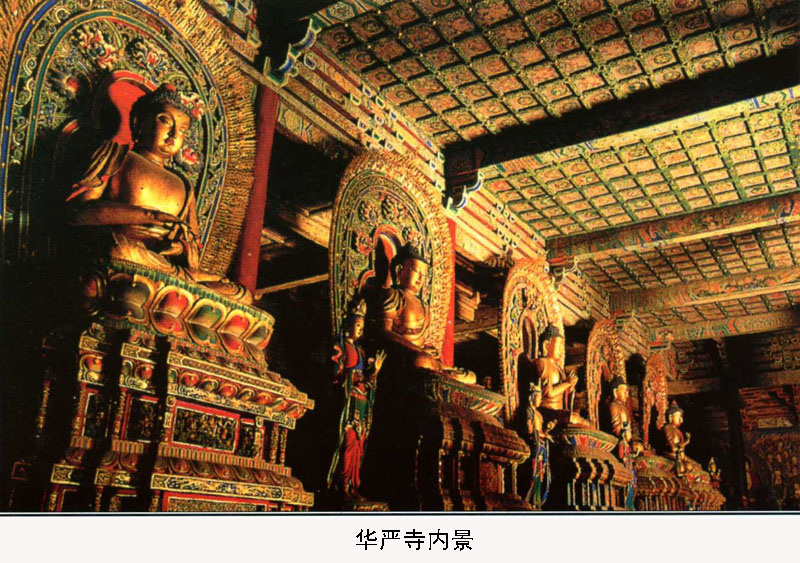

殿内正中的佛坛上端坐着3.1米高的五方佛,中间3尊为木雕,是明宣德二年(1427)住持了然和尚从北京募造的。另外2尊及胁侍菩萨皆为泥塑。这5尊佛像的肉髻上有似桃状凸起的宝珠,且面相上宽下窄,有别于汉地寺庙内丰颐重耳的形象,却与藏式风格的造像有几分相通,个中原因还待探讨。在佛坛两侧侍立的是姿态、神情各异的二十诸天。这些诸天塑像皆面向中央微微前倾15度,既有利于游人观瞻,又巧妙表达了对五方佛的顶礼膜拜。在殿内能明显感觉佛像前的空间十分宽敞,原来设计者为了扩大殿内空间,在殿内前部减去了12根巨柱。在如此开敞的木构大殿内减柱,国内仅此一家。

殿内的四壁绘满壁画,约有890平方米,为清末大同民间绘画大师董安所绘。壁画中有幅“七地九会”说法图,据说释迦牟尼成佛后,第一次讲经就是说的《华严经》,并且是在7个地方讲了9次方讲完,壁画表现的就是这个典故。华严寺的修建就是依此典故为据的。壁画与寺可谓相得益彰。此殿的壁画不仅沥粉贴金、色泽艳丽,而且保存完好。如此鸿篇巨制确为国内所罕见。

大雄宝殿东南的薄伽教藏殿即藏经楼,始建于辽重熙七年(1038),面阔5间,进深4间,单檐歇山式建筑。亦是坐西朝东,为典型的辽代的殿堂建筑。殿内天花藻井及佛像后的网目纹背光皆为辽代的原物。

殿内正中供奉宝相庄严的“竖三世佛”,其余的弟子、菩萨和供养童子分为3组,或站,或立,或蹲,分别环侍在三世佛的两侧,四角各立一尊护法金刚(一说为四大天王)。殿内共有31尊辽代泥塑彩绘像,皆为不可多得的珍品,其鲜明的个性、呼之欲出的神态、精湛细腻的雕工、流畅生动的气韵以及浓烈的生活气息,令人屏息而观,叹为观止。其中一位仪态万千的合掌露齿菩萨有“东方维纳斯”之誉,可见殿内塑像之精美绝伦。而且佛祖所坐的宝座也颇不寻常,为4层的莲花宝座,在每个莲瓣之上都贴有金佛像,别致堂皇。

更精彩的是殿内四周排列的38间重楼双门式壁藏。所谓壁藏就是存放经卷的橱柜,俗称藏经柜。弥足珍贵的是它在西壁后墙开窗处也未避开,而是在窗上用斗拱挑出精雕细琢的壁藏模型——天宫楼阁,并且用楼阁下面的拱桥与两侧壁藏相连。因此,后壁虽然5处开窗,但整个壁藏却延连不断,上下勾连,浑然一体。壁藏上层为佛龛,下层为经橱,均精镂细刻,异常精致。龛上顶为歇山式,鸱吻俱全,檐下的斗拱为目前所知辽代斗拱中最为复杂的,而且在勾栏的束腰华版上,镂刻有37种几何图案,是极为罕见的辽代小木作。壁藏反映了辽代木作工艺的高超水平,梁思成教授在1993年考察华严寺时称之为“海内孤品”,其艺术价值之高可见一斑。

![]()