在中国的古塔系列中,要说最为著名的,当属杭州西南钱塘江北岸月轮山上的六和塔了。

在家喻户晓的《水浒传》中,有“鲁智深浙江坐化,宋公明衣锦还乡”这么一回,说的是鲁智深随宋江军驻扎六和寺,夜半听到钱塘江潮信,悟出其师偈语:“听潮而圆,见信而寂”的含义,留下一折颂子,“忽地顿开金绳,这里扯断玉锁,咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我。”圆寂而去。说来也是有意思,这鲁智深六和寺坐化之事,本是小说家的虚构,但明清时修塔者却信以为真,在六和塔的第四层,为鲁智深塑了一个雕像。虽然雕像现在已经不存在了,但游人至此寻觅的兴致却丝毫未减。千百年来,不知有多少骚人墨客登塔抒怀,留下了不可胜数的名诗绝篇,诸如:“灿烂沧海开,落落云气悬。群峰可俯拾,背阅黄鹤骞。”“日升沧海横流外,人立青冥最上层。”以及“孤塔凌霄汉,天风面面来。江光秋练净,岚色晓屏开。独鸟冲波没,连帆带日回。”六和塔的孤傲挺拔和周围迷人的景色,在这些诗句中淋漓尽致地表现出来了。

六和塔又名六合塔。关于它,民间流传着许多优美的传说:一种说法认为塔的修建是为了纪念率领群众搬石填海,战胜恶龙,使得潮水按时起落,不再泛滥成灾的青年六和,并起到镇伏海潮的作用;另有一种说法认为塔名的由来源于春秋战国时期六国为抗强秦,在纵横家苏秦的游说下,在钱塘江畔的月轮山会盟之事。这些关系历史的传说,虽非事实,但反映了人民对于战胜邪恶和团结抗暴的美好愿望。

根据《咸淳临安志》等历史文献记载,六和塔始建于北宋开宝三年(970),是吴越王钱俶为镇伏江潮而舍宅造塔,并建塔院。因该地旧有六和寺,故称六和塔。又称六合塔,是取天、地、东、南、西、北六方以显示其广阔的含义。六和塔初建时规模十分宏大,塔身9层,高“五十余丈”。塔顶上装有塔灯,为钱塘江上过往夜航的船舶导航。

千余年来,塔身屡遭破坏。北宋宣和三年(1121),六和塔几乎完全毁于兵火。南宋绍兴二十六年(1156)才又重建,历时十一年,到隆兴元年(1163)才竣工。重建之后,塔身的高度已经不如以前,减少了2层。此后,明嘉靖三年(1524)、清雍正十三年(1735)、光绪二十六年(1900)又几次加以修缮。现存的砖构塔身是南宋绍兴二十六年重建的原构,塔刹为元代元统二年(1334)的遗物,外部木檐为光绪二十六年重修。1934年,著名的建筑家梁思成先生对六和塔进行了详细的调查,并作了六和塔的复原设计。新中国成立后,六和塔被列为首批全国重点文物保护单位。

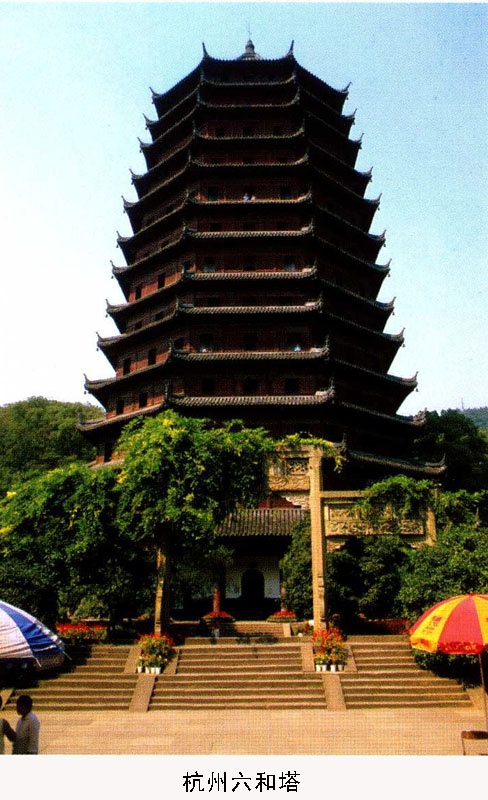

现存的六和塔,平面呈八角形,外观13层,内部仍为7层,通高59.89米,是江南屈指可数的几个高塔之一。塔身为砖砌,外檐为木构。塔身的结构大致可分为外墙、回廊、内墙和中心小室等四部分,从而形成了墙夹回廊的内外两环格局。在回廊之间设有穿壁螺旋式阶梯,盘旋上登,直到顶层。

外墙墙体四面辟门,因为墙体厚达4.12米,因此穿墙门而过时,颇有在甬道中行走的感觉。在“甬道”的两侧有壁龛,壁龛下为须弥座。穿过外墙,就来到了1.93米宽的回廊。内墙也四面辟门,另四面为壁龛,结构大体与外墙相同。穿过内墙门洞,就来到中心小室。每层皆有,这些造作考究的方形塔室,原是用来供佛像的。室内有斗拱承托天花藻井,天花藻井用两层叠涩牙子挑砌。

塔内四壁上约有近200方砖雕,题材十分丰富,有飞仙伎乐、花卉、鸟兽虫鱼等各式栩栩如生的花纹图案。塔外的木廊宽阔舒展,登塔的人可以从塔内走出,在外廊饱览周围的山川秀色。

![]()