麦积山石窟位于甘肃省天水县城东南约45千米的麦积山,因其山峰平地崛起,形如农家积麦之状,故名。

麦积山石窟原是一座完整的山体,后因地震,分裂为东崖、西崖两处,现有栈道相通。麦积山石窟现存各代窟龛194个(其中东崖54个,西崖140个),雕塑7000余身,壁画1300余平方米。

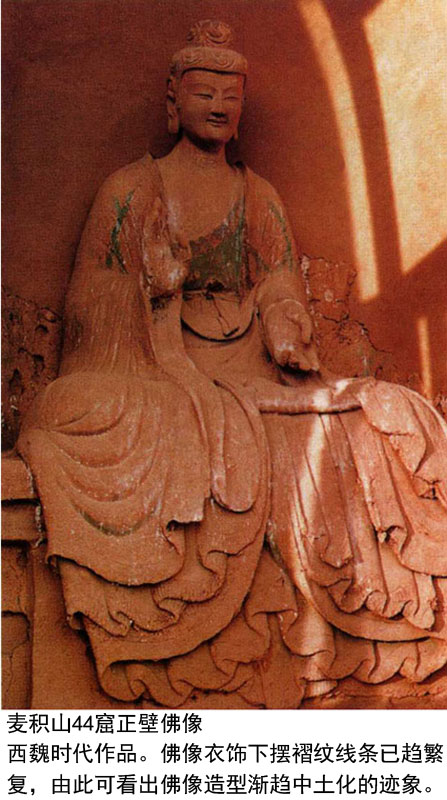

麦积山石窟开创于后秦后期,其后北魏、西魏、北周陆续大规模建造。麦积山石窟雕塑以泥塑为主,可分为高浮雕、圆塑、粘贴塑和壁塑四种。它们在艺术形式上追求静穆庄严的艺术境界,动静结合,严谨而不死板,同时,也注意作品的整体性及其与建筑、壁画的协调性。在艺术形象的塑造方面则具有明显的写意性和强烈的世俗性。后秦到西秦时期的造像以第74、78二窟的主佛为代表,既有北方民族朴实雄健的形象特征,也带有古印度及西域造像的风格。现存北魏时期的洞窟约有80多个,占麦积山石窟总数的40%;北魏前期造像以第69、76、75、81、100、128,148、155、156、169等窟为代表,有两种类型,一种体态健壮浑厚,另一种体形修长、扁平、薄衣透体;北魏后期造像风格以“秀骨清像”为主,代表窟有第127、133、142、140、28、30等窟。西魏时期的洞窟以第43、44、135、123、102、105、120等窟为代表,造像风格是“秀骨清像”的延续。北周时期的造像风格已开始向隋唐风格过渡,面相丰圆,身材匀称,以第3、4、22、26、44、55、62、141等窟为代表。隋代的造像丰满富丽,作风写实,夸张合理,以第5、8、10、13、14、37、152等窟为代表。宋代没有开凿新窟龛,只是在原有窟龛中增塑或者重修了大批造像,其风格为写实中求变化,时代性强,以第13、23、43、133等窟的主佛及第43窟的二力士最为典型。

麦积山石窟中最著名的是东崖的上七佛阁、牛儿堂以及西崖的万佛堂。上七佛阁(编号为第4窟)建在离地50多米的东崖壁上,构成了一个中国式的七间八柱崖阁,宽31米,深11米,高16米,在佛龛与大柱间组成长廊,长廊上部有巨幅彩塑天女散花图,与龛内的佛、菩萨群像相呼应,烘托出彩花飞舞的意境,故上七佛阁也称“散花楼”。牛儿堂建在东崖极高处,离地约60余米,三间四柱,内有三座佛龛;其长廊上原有四尊天王塑像,今仅存一尊脚踏着牛儿的天王塑像,人称“金蹄银角牛娃”,牛儿堂即因此得名。万佛堂(编号为第133窟)是西崖最大的石窟,离地约70米;窟内有唐塑宋修的接引佛,四壁满布影塑千佛和飞天,窟顶尚残存部分壁画;此外,万佛堂内还有石刻造像碑18通,雕刻精致,这些石碑是万佛堂的标志,万佛堂因此又称“石碑洞”。其中第10号碑刻佛传故事,八个连续的画面各具风采,实为不可多得的艺术珍品。

麦积山石窟在中国众多的佛教石窟中作为保存泥塑造像最丰富的石窟,是极其珍贵的民族文化遗产,被誉为“东方最大的泥彩塑艺术陈列馆”。

![]()