在中国佛教中,五台山、普陀山、峨眉山、九华山是中国佛教中的四大名山,它们分别是文珠、观音、普贤、地藏四位菩萨的道场,具有很高的宗教地位。

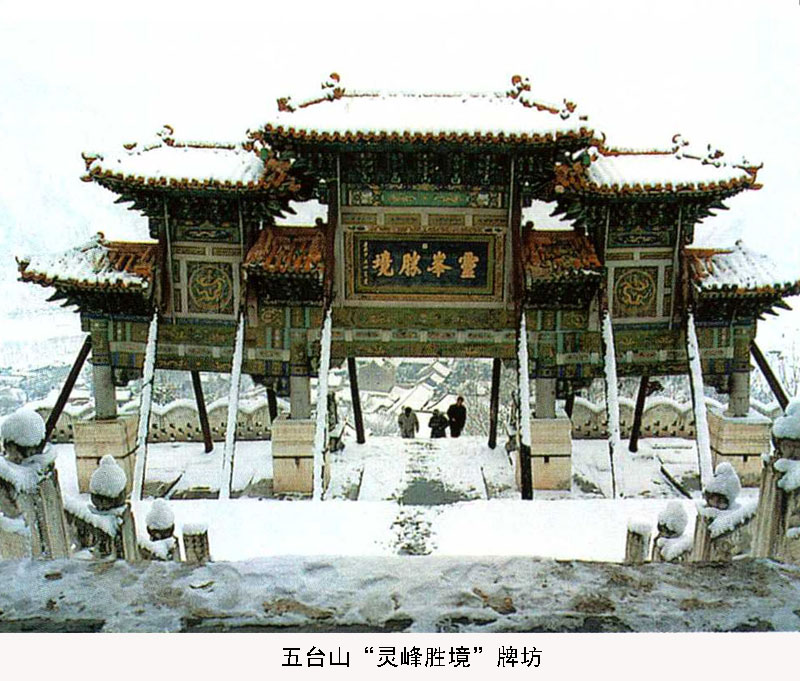

五台山

五台山位于山西五台县东北隅,相传为文殊菩萨道场。其地势东北高,西南低,方圆五百余里。因由五座山峰环抱,峰顶平坦宽阔,如垒土而成之台,故有五台之称。五台各为:东台望海峰,西台挂月峰,南台锦绣峰,北台叶斗峰,中台翠岩峰。五台之中北台最高,海拔3058米,素称“华北屋脊”。五台山以五峰为界,五峰之外称台外,五峰之内称台内。台内以台怀镇为中心。因五台山中盛夏气候凉爽宜人,故别名“清凉山”。

五台山在中国佛教史上享有重要地位。史料记载东汉永平年间这里已有寺庙,相传台怀镇西侧山峰,酷似古印度灵鹫山,故将山中第一座寺庙改名大孚灵鹫寺(今显通寺),北魏时曾把该寺重新扩建,其后各代均有增拓。北齐时在山区扩建寺院达200多所。隋代又在五顶各置一寺。唐代五台山再建佛寺10所。宋时全台内外有佛寺72所,其中有唐宋之间增建的6所。元时曾增建2寺,另有13佛刹,都修缮一新。明时全山寺院已增到104所。清时虽无详确记录,但由于皇帝多以内库金钱来修建佛寺,因此截止到清代,寺庙总数至少应当超出明代数目。明清两代工程大都偏于台内,所有台内前代古寺,几乎都被修缮一新。

清朝皇帝均崇信佛教,康熙曾在台怀和南台等地建有行宫,每隔一两年必入山一次,直至嘉庆以后国运渐衰,才不复前往。今所有行宫均已坍塌。民国以来,仍不乏佛家信士施财修建寺庙,且寺僧掌有田产甚丰。

五台山是中国保存寺庙最多而又最完整的佛教名山。现存台内寺庙39座,台外寺庙8座。著名的五大禅处显通寺、塔院寺、菩萨顶(文殊寺)、殊像寺、罗寺,建筑壮丽,雕刻精美,并有彩画及塑像。中唐时期,“五台山图”传至日本,又传到敦煌,绘入敦煌壁画。唐宋以来,日本、印度尼西亚、尼泊尔等国僧侣与五台山素有往来。

五台山作为文殊道场始于佛教徒对某些佛经叙述的附会。晋译《华严经》中提到“清凉山”:“东北方有菩萨住处,名曰‘清凉山’,过去诸佛菩萨常于中住。彼现在有菩萨名文殊师利一万眷属,常为说法。”不知当时五台山是否已被称为“清凉山”,但至少在北魏时,人们已将五台山比喻成清凉山了,因孝文帝当年曾在五台山营建清凉寺。五台山作为“文殊道场”被人们接受,是唐代的事。唐译《佛说文殊师利宝藏陀罗尼经》云:“释尊复告金刚密迹主菩萨言,我灭度后,于瞻部洲东北方有国名大震那(中国的古名),其国中有山号曰五顶,文殊师利童子游行居住,为诸众生于中说法。”人们很自然将“五顶”与“五台”联系起来。五台山因而名声大振,成为佛教徒争相朝拜的圣地。在佛教四大名山中,五台山因历史悠久,寺庙建筑规模宏大而著称,为四大名山之冠。

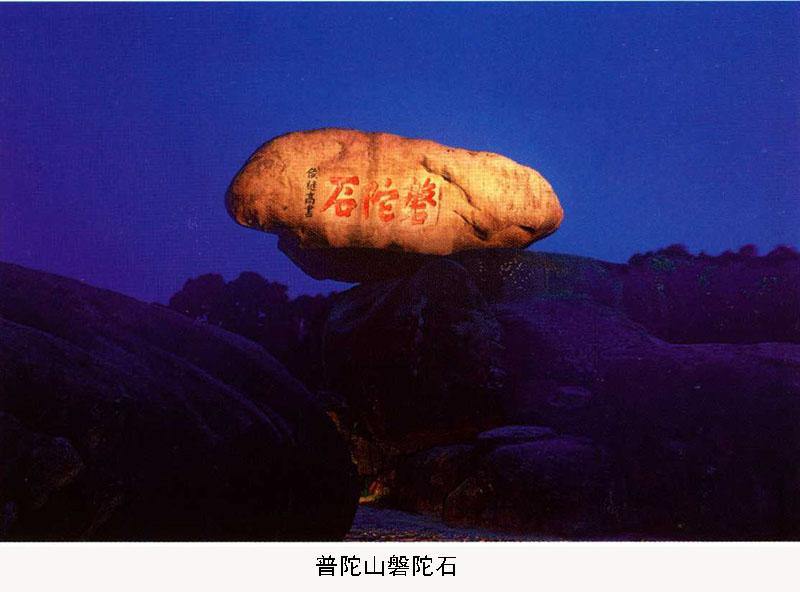

普陀山

普陀山位于浙江省舟山市境内,为舟山群岛之一,相传为观音道场。普陀山南北长8.6千米,东西宽3.5千米,面积12.76平方千米,周回海岸线长33千米。最高峰为佛顶山,海拔291.3米。普陀山四周波涛浩渺,岛上洞幽岩奇,素有“海上佛国”之称。其东南海中又有小岛,称洛珈山(又称“补怛罗珈”、“布怛落伽”,皆为同一梵语异译),普陀山其实是普陀山和洛珈山的总称,确切地说应当称为“普陀洛珈山”。

据《普陀山志》记载,普陀山早在4000年前就有人居住。西汉成帝年间(前32~前7),南昌尉梅福弃官在此隐修炼丹,并为渔民治病送药,深得渔民尊敬,故梅福死后此山又改称“梅岭山”。传说唐朝时有古印度僧人来此,“亲睹观世音菩萨现身说法,授以七色宝石”。此后,佛教徒开始进入梅岭山,他们逐渐将此山改造为观音道场,并根据《华严经》所载观音菩萨说法处之名,将梅岭山改名为“普陀洛迦山”,简称“普陀山”,并沿用至今。

五代以后,历朝相继在山上兴建寺院。最盛时有寺院、庵堂等218座,僧尼两千余人。南宋绍兴元年(1131),将全山佛教各宗统归于禅宗,嘉定七年(1214)又规定该山以供奉观音为主,由此,“南海观音”、“南天竺”之称闻名海内外,历代出海商人、渔民,常常至此山礼拜观音,以求庇护。现存建筑主要有普济寺、法雨寺、慧济寺三大寺,又有紫竹林、潮音洞、多宝塔、梵音洞、盘陀山、南天门、西天门等佛迹。此外,山上还存有元、明书画家赵孟頫、董其昌等名人题字石刻。

普陀山作为观音道场始于某些佛教传说。除上面提到唐大中年间印度僧人来此“亲睹观世音菩萨现身说法”,遂传此地为观音显圣地之外,还有传说普陀山成为观音道场当是五代以后的事。五代后梁贞明二年(916),日本僧人慧锷第三次入唐求法时,曾从五台山请得一尊木雕观音像,欲迎回日本供奉。次年4月,当载着观音像的渡船离开明州(今宁波),行至普陀山时,不幸为风浪所阻无法前行。慧锷认为这是观音菩萨“于海东(即日本)机缘未熟”,遂将观音像置于潮音洞上方紫竹林中的张氏茅蓬。该茅蓬后来改建为观音庵院,称“不肯去观音院”。普陀山从此开始成为观音道场,每年观音节,四方香客如潮。普陀山除作为佛教名山外,著名的“普陀十景”亦享有盛誉,如:海湾春晓、短姑胜迹、两洞潮音、宝塔闻钟、莲池夜月、朝阳涌日、千步金沙、光熙雪霁、华顶云涛、盘陀夕照。今天的普陀山不仅是香客们朝拜向往的圣地,也成为中国东南一大旅游胜地和海滨浴场。

峨眉山

峨眉山位于四川省峨眉山市西南,相传是普贤菩萨显灵说法的道场。《峨眉郡志》称此山:“云鬘凝翠鬓黛遥妆,真如螓首蛾眉,细而长,美而艳也”,故名峨眉山。

峨眉山有大峨、二峨、三峨之分,其中大峨为主峰万佛顶,海拔3099米,超过了五台、九华和普陀,高居四大名山之冠。其周围数百里内,峰峦起伏,重岩叠翠,气势磅礴,雄秀幽奇。由于山高,且又处于中亚热带,形成了低云、多雾、雨量充沛的山区气候,为植物生长提供了有利条件,山上各类植物多达3000余种,使峨眉山赢得了“峨眉天下秀”的美名。著名诗人范成大曾作《三峨》盛赞峨眉之秀在天下的地位:“大峨两山相对开,小峨中峨迤逦来,三峨之秀甲天下,何须涉海寻蓬莱。”“峨眉天下秀”的美名由此广为流传。

峨眉山上奇观众多。清人谭钟岳在《峨山记》中写道:“其间峰峦层叠,若玉女、若宝掌、若狮驼、若笋、若莲、若炉、若钵,备极峥嵘。石有亮光、太子、大峨、天门、鱼儿、莲花、圣钟、法船、飞剑、象鼻、牛心、仙人、罗汉、太湖等名,形似物,似者不指数。……其中古迹若轩辕访道处、涪翁习静处、蒲氏老人村、东坡岩字、右军河南碑,皆不足异也;异者金顶祖殿,悬岩绝壁处,朝合云海雾气,忽聚或散,每至未刻,兜罗绵云布满岩下,现圆光一团,边分五色,七层间晕,为佛光如镜,观者自现其形,为摄身光;远者为水盆光,有气如虹,横亘数里,两端紫云捧之,为金桥奇观哉;夜有灯火膦膦,飞满岩壑,为万盏神灯朝普贤……”描绘了峨眉山的钟灵毓秀,若非亲临其境则不能领略其神韵。

唐、宋时期,佛教日趋兴盛,峨眉山梵宇琳宫,遍及山峦,有佛龛百余个,洞窟40个,又有万年寺、报国寺、千佛庵、雷音寺、洗象池、仙峰禅院、普光殿等寺宇名胜,以及铜铁佛像等,成为佛教僧众的礼拜之地。自清以降,该山佛教衰微,寺宇遭天灾人祸,损失大半。新中国成立后国家拨款加以整修,重点寺庙已面貌一新。山上的园林也得到保护,动物种类更是丰富,其中猴子等动物活跃于林间山道,与游人嬉戏,成为峨眉山一景。

峨眉山成为普贤道场始于峨眉山自然现象与佛经记载的某些契合。《华严经》中称:“西南方有处名光明,从晋以来,诸菩萨于中止住。现有菩萨名贤胜,而普贤菩萨与其眷属3000人俱常在其中而演说法”。可见峨眉山为普贤道场,是以《华严经》所述于峨眉山佛光现象相比附的结果。而《华严经》最早为东晋时期来华的印度僧侣佛驮跋陀罗所译,因此普贤道场的说法应是晋代以后的事。

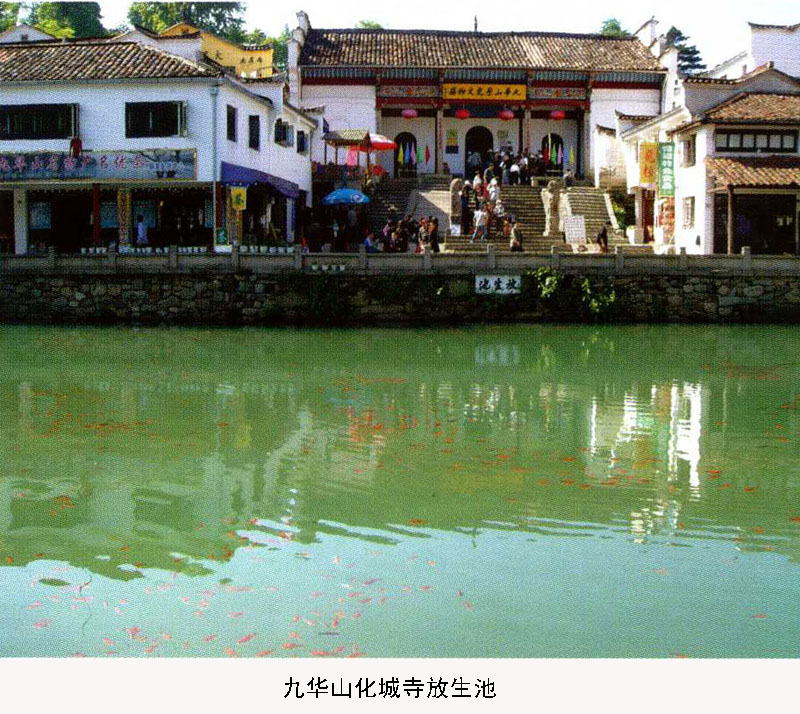

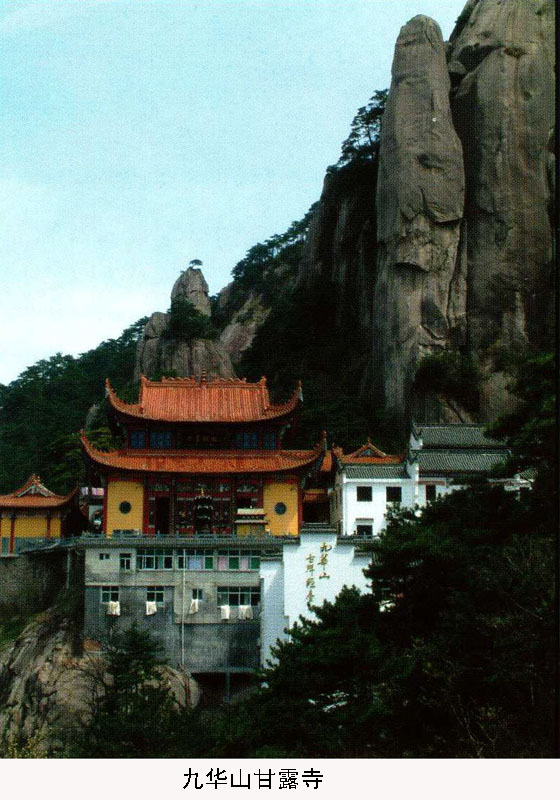

九华山

九华山位于安徽青阳县西南,南接黄山,北临长江,面积百余平方千米。相传为地藏菩萨道场。

九华山共有99峰,以天台、莲华、天柱、十王等九峰最为雄伟,其中十王峰海拔1342米。《太平御览》载:“此山奇秀,高出云表,峰峦异状,其数有九,故名九子山。”唐代大诗人李白于天宝年间携友来游九子山,见山奇水秀,不禁作诗赞曰:“昔在九江上,遥望九华峰,天河挂绿水,绣出九芙蓉。我欲一挥手,谁人可相从?君为东道主,于此卧云松。”九子山从此更名为九华山,文人墨客多游历于此,九华山因而名声大振,被誉为“东南第一山”。

九华山群峰叠嶂,风光绮丽,山中多溪流、瀑布、怪石、古洞、苍松、翠竹,山光水色独特别致,名胜古迹,遍布其间。其中尤以“九华十景”最为著名。这十景分别为:天台晓日、桃岩瀑布、舒潭印月、九子泉声、莲峰云海、平冈积雪、东岩宴坐、天柱仙迹、化城晚钟、五溪山色。

魏晋时期佛教传入九华山,晋隆安年间九华山始有佛事活动。唐开元年间(一说永徽年间),传说释迦牟尼弟子地藏王菩萨金乔觉(新罗国王近宗)渡海至此,辟地藏王道场,传戒于山上化城寺,99岁圆寂时颜面如生。信徒建塔纪念,明万历帝赐名“护国肉身宝塔”,后建殿供奉。殿内有七级木质宝塔,高约17米,每层有佛龛八座,供奉地藏金色坐像,塔两侧有十王立像拱侍。唐末,九华山已有寺庙13座,宋代增至29座。明清时期九华山大规模建筑寺庙,是佛教发展的鼎盛时期,佛寺达300余座,僧众4000余人,山上终日香烟缭绕,经年不绝,享有“佛国仙城”之称。

九华山现尚存化城寺、肉身宝殿、祇园寺、甘露寺、东崖寺、旃檀禅林、慧居寺、天台寺等古刹80余座,佛像1500余尊,藏有明万历皇帝颁赐的圣旨、藏经及玉印、法器等文物1300余件。今已对外开放,成为中国著名游览区之一。

九华山成为地藏菩萨道场,与唐代时来华的新罗国(今朝鲜境内)高僧金乔觉有关,金乔觉本为新罗国王之子,削发为僧后号称地藏比丘,他在唐高宗永徽四年(653)渡海来至九华山,择地隐修长达75年,于唐开元十六年(728)七月三十日夜趺坐圆寂。这一天后来即成为地藏菩萨涅槃日。据说,金乔觉死后三年,人们看到其肉身与佛经中关于地藏菩萨“兜罗手软,金锁骨鸣,颜面如生”的描述相同,于是一致认为他就是地藏菩萨的化身,称他为“金地藏”,并起塔供奉。于是从中唐以后,九华山辟为地藏道场。

![]()