如果说隋朝是佛教在北周灭佛后的恢复、提倡和开始兴盛时期,唐朝的佛教则进入了其极盛时期。

隋唐时期的佛塔继承了南北朝佛塔的形制,建塔的数量之多、规模之宏伟和分布地区的广泛性,是前代不可比拟的。唐末以后,五代十国割据时期世变无常,佛教大兴,南方修寺建塔的活动更为风行。

在南北朝时期,塔是佛寺组群中的主要建筑,但到了唐朝,塔已经不位于组群的中心了。尽管如此,它依然是佛寺的一个重要组成部分,它的挺拔高耸的姿态,对佛寺组群和城市轮廓面貌都起着一定的作用。隋、唐两代许多木塔现在都已经不存在。现在保存的砖塔,就其外形方面而言,大致可分为楼阁式塔、密檐式塔和单层塔三个类型。塔的平面,除了极少数的例外,全部都是正方形,而河南登封县净藏禅师塔为八角形平面形式提供了重要实证和线索。

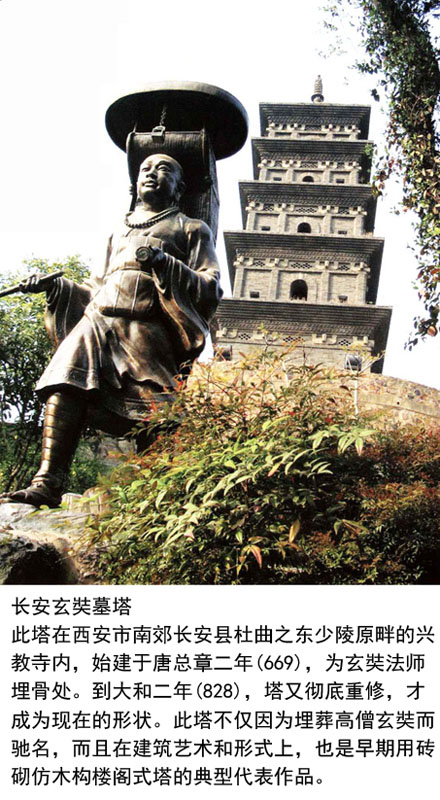

隋、唐时期,砖的产量和用砖的结构技术达到一定的水平,随着材质的转变,出现了以砖石仿木构的楼阁式塔,特征表现为每层之间距离明显相当于楼层高度、塔身与塔檐等大都仿木构以及各楼层可供登临远眺等。在唐朝留下来的佛塔中,唐总章二年(669)建造的西安兴教寺玄奘塔是一个重要的范例,此外还有唐开耀元年(681)建造的西安香积寺塔和建于公元8世纪初期的有名的大雁塔。玄奘塔是中国佛教史上有名的高僧玄奘和尚的墓塔。这座塔平面方形,高五层,高度约21米。每层檐下都用砖做成简单的斗拱,斗拱上面,用斜角砌成的“牙子”,其上再加叠涩出檐。值得注意的是,斗拱作为木结构的主要特征,富有装饰意义,而玄奘塔是至今遗存最早的一座带有斗拱雕砌的佛塔。并且,第一层塔身经过后代修理已是平素的砖墙,没有倚柱,而以上四层则用砖砌成八角柱的一半的倚柱,再在倚柱上隐起额枋、斗拱。这座塔是中国现存楼阁式砖塔中年代最早和形制简练的代表作品。

西安香积寺塔平面呈方形。底层边长9.5米,用平素砖墙砌筑,东、西、北三面各有券形龛一个。南面辟门,内为方室。塔原为13层,现存10层。底层特高,其上各层骤然变低矮,宽度亦由下至上递减,每层四面皆有砖砌凸起的方形倚柱四根,划分为三开间,柱上施阑额一道,柱头及补间皆承栌斗一,其上为间有二道棱角牙子的叠涩出檐。各层当心间设券形龛,梢间有砖砌槏柱,中为朱绘的直棂窗,凸起的柱、槏柱、阑额亦施朱色,阑额中心部分留有一段段的空白,这些装饰处理显示出模拟木建筑楼阁的特征。

西安大雁塔的平面呈方形,原为5层,改建时添为10层,现存7层,高64米。自第一层以上逐层内收,形如方锥体,非常稳固。塔内设木梯楼板,可以逐层上登,远眺四方。大雁塔造型简洁,气势雄伟,具有明显的时代风格,既是寺庙建筑艺术的杰作,也是研究中国古代建筑的珍贵实物。

密檐塔既适应于砖石结构的材料特性,又表现出佛塔多层级风格。

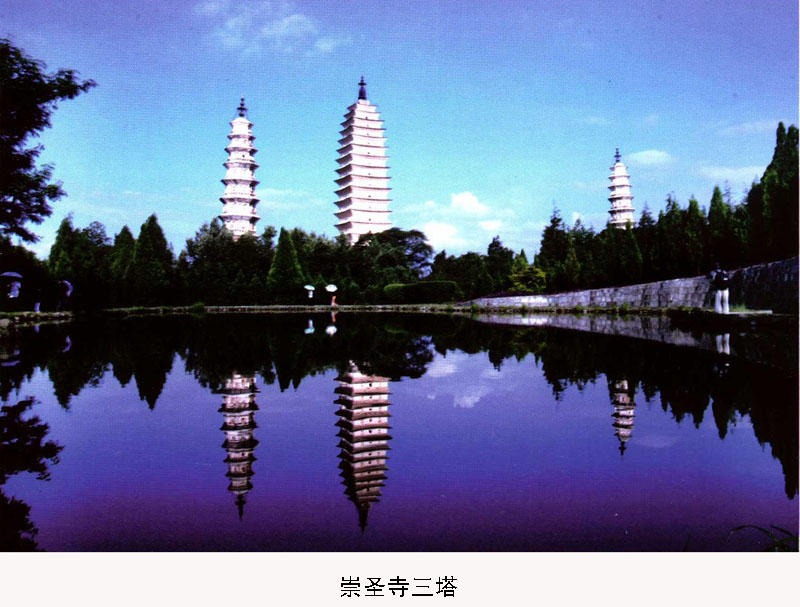

唐朝密檐塔的典型有云南大理崇圣寺的千寻塔、西安的小雁塔、河南嵩山的永泰寺塔和法王寺塔。千寻塔是现存唐代最高的砖塔之一,达16级,是中国级数最高的密檐式砖塔,它和位于其后的左右两座宋塔合成一组,显得格外引人注目。唐朝密檐塔和登封的嵩岳寺塔相比,除平面采用正方形这一差别外,多数只有朴素无饰但具有显著收分的塔身从扁矮的台基上建立,塔身以上是层层密叠的叠涩檐。

南京栖霞寺舍利塔建于五代的南唐时期,是一座八角5层、高约18米的小石塔。塔的整体构图为基座部分绕以栏杆,其上以覆莲、须弥座和仰莲承受塔身,而基座和须弥座被特别强调出来加以华丽的雕饰,这创造了密檐塔的新形式。

位于山东历城县柳埠镇的神通寺四门塔建于隋大业七年(611),是一个全部用青石块砌成的单层塔,塔高约13米,平面作正方形,每边长7.38米,每面当中开一较小的拱门。塔内中央有一个石块砌成的方形大石柱,柱前每面各有一个圆雕佛像。塔的上部在挑出的石叠涩上,向内收成截头方锥形。顶部有方形须弥座,四角置山华蕉叶,中央安置一座雕刻精巧的刹。

唐朝留存下来的单层塔绝大多数是僧尼的墓塔。它们之中有石造的也有砖造的。平面一般都是正方形,但也有少数六角、八角或圆形。墓塔的体积都不大,一般高度在3~4米之内。其中河南登封县嵩山会善寺的净藏禅师塔、山西平顺县明惠大师塔以及山西运城泛舟禅师塔都是重要例证。净藏禅师塔建于唐天宝五年(746),其八角形平面结构是现存此类结构砖塔最古的一例。塔身仿木构形式,每角有露出五面的八角形倚柱,柱上砌出额枋和斗拱及人字形补间铺作,墙上还隐起门和直棂窗。明惠大师塔建于唐乾符四年(877),塔为单层方形,塔下有基座,上置须弥座以承塔身,塔身上雕刻天神及门窗,内部有平暗天花;塔身上覆以石雕的屋顶,顶上为四层雕刻组成的塔顶。

![]()