印度佛教艺术开始于孔雀王朝的阿育王时期(前273~前232)。阿育王为传播佛教,在全国范围内立宝塔、建寺院(包括开石窟寺),并在与佛陀生活有关的地点竖立纪念柱(刻有诰文的圆柱)。

印度的佛教由释迦牟尼于公元前6世纪创立,中间经历了原始佛教、部派佛教、大乘佛教和密教等四个历史阶段,到公元13世纪伊斯兰教大规模传播,佛教在印度本土基本消亡。

印度佛教艺术遗迹比较著名的有巴克拉(Bakhra)石柱、鹿野苑(Mrgadava)石柱、蓝毗尼(Lumbini)石柱、王舍城(Rajagrha)石柱等,这些石柱在玄奘《大唐西域记》中都有记载,近代考古学使它们重现于世。另外当时还开凿了巴拉巴尔石窟群。

蓝毗尼、鹿野苑、王舍城都是佛教圣地,所以石柱雕造得非常美丽,并且有特定的含义。

蓝毗尼现属尼泊尔,是释迦牟尼的诞生地。石柱于1897年发现,柱头上原有一匹马站在倒垂莲花上。马在早期佛教艺术中经常象征释迦牟尼骑马“逾城出家”。

阿育王石柱中最有名的要算鹿野苑出土的石柱了。鹿野苑在印度北方邦瓦腊纳西城,据说是释迦牟尼得道成佛后第一次说法的地方。石柱高15米,柱头已断落,柱身上刻着禁止破僧的婆罗谜字体铭文。同巴克拉石柱一样,这个石柱也是以狮子形象作柱顶的。四只狮子身连一体,面各一方,分站在中间层的一个宝轮上,宝轮象征着佛陀在此地“初转法轮”。轮与轮之间有象、马、牛、虎四兽浮雕,柱头下层是钟形倒垂莲花。整个柱头显得华丽而雄劲,玄奘曾形容为“石含玉润,鉴照映彻”。在印度独立后,狮子柱头成为了印度共和国国徽的图案。

王舍城在今比哈尔邦附近,是释迦牟尼传道中心地之一。在王舍城迦兰陀出土的石柱,柱头雕刻一只大象。象经常作为佛陀的化身。

巴拉巴尔石窟群是印度现存最早的佛教石窟,在今印度比哈尔邦格雅(Gaya)城北。其中主要石窟为洛马沙利西石窟。最早的石窟仿造寺院的木构茅棚形制,如洛马沙利西窟是单穴一门,平面作椭圆形,高仅4米,是为单人修隐而造。门楣上仿木结构,凿出柱、梁、檩、椽,门楣上有浮雕,表现的是群象礼拜佛塔。

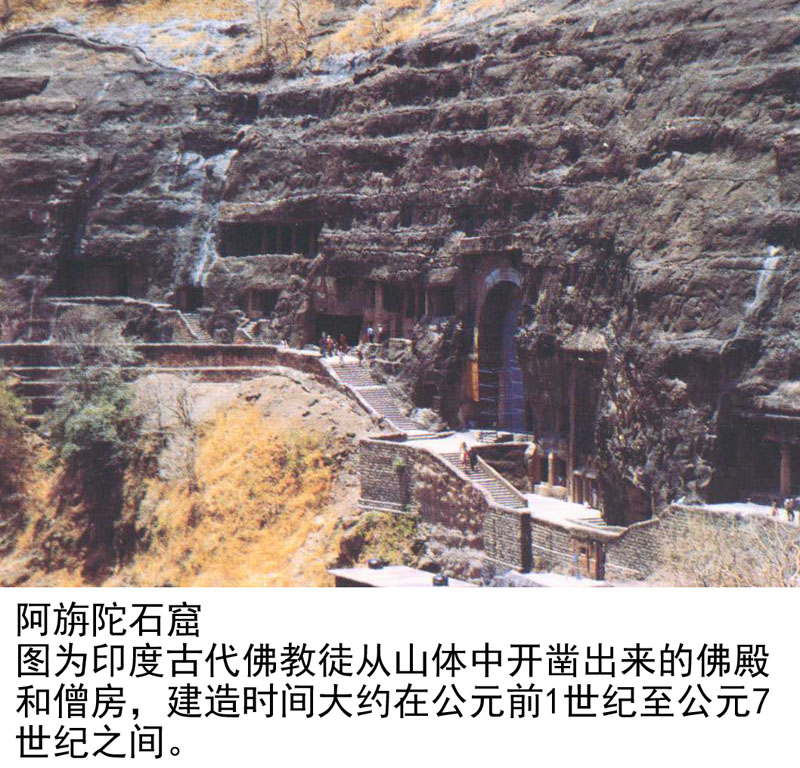

孔雀王朝于公元前185年灭亡。继之而起的是北印度的巽伽王朝(前185~前73)和南印度的安度罗王朝(公元前2世纪~公元3世纪)。这一时期佛教艺术继续发展,成就很高。主要遗址有帕鲁德塔(Bharhut)、桑奇大塔(Sanchi)、菩提伽耶石雕(Buddha)(Gaya)、巴查(Bhaja)石窟、卡尔利石窟(Karli),阿旃陀(Ajanta)早期石窟和阿玛拉瓦底(Amaravati)流派的雕刻等。

帕鲁德遗迹在北方邦安拉阿巴德西南,是现存最早的佛塔,塔上的石刻为公元前2世纪所雕。在塔的栏楣和栏柱上雕刻了佛传和多种佛本生故事,在人物的艺术处理上还保留了很多旧有的风格,人像显得臃肿,布局也显得拥挤。

这一时期最著名的佛教建筑是桑奇大塔。桑奇在中央邦博帕尔(Bhopal)附近。此地现存4座佛塔,桑奇大塔是指一号佛塔。塔的高度是16.5米,直径36.6米。巽伽王朝时期扩建了阿育王时期所建的覆钵形塔体,在土墩外砌砖石,并在塔顶修了一个方形平台和三层伞盖,底部用石头砌筑基坛和围栏。公元前1世纪,又在围栏四周增建了四座陀兰那(Torana,又称塔门牌坊或礼门),上面的精美雕刻使桑奇大塔闻名于世。每一陀兰那由两根顶端雕走兽的方柱和三道横梁构成。方柱和横梁上布满佛教内容的浮雕,多为佛传和本生故事,如东门横梁自下而上雕出了“六牙象本生”、“佛出家门”、“礼拜佛塔”,其中佛陀是用法轮、宝座或菩提树象征表现的。浮雕凿刻很深,布局紧凑,形象显得富丽而有活力。在牌坊最低的横梁与立柱相交处,用圆雕手法雕出药叉(自然女神)形象,姿势舒展,体态优美,胸臀丰满,洋溢着青春的活力。桑奇大塔的雕刻风格,有些欧洲艺术史家认为是受到了波斯和希腊艺术的影响。

这个时期石窟规模扩大,形制更复杂,主要有两种类型:一为佛殿或经堂式石窟。二为佛寺或僧房式石窟。最早的佛殿式石窟以孟买附近的巴查石窟为代表,约开凿于公元前2世纪初。公元前1世纪前后,石窟逐渐摆脱了仿木结构,其代表为孟买东南的卡尔利石窟大佛殿。

犍陀罗艺术遗存有白沙瓦的迦腻色迦大塔、旁遮普的坦叉始罗城址(Taxila)以及在沙巴兹加里(Shahbaz-garhi)、贾马尔哥利(Jamalgarh)等地出土的佛像雕刻。

公元3世纪后,犍陀罗艺术向阿富汗东部发展,公元5世纪进入后期犍陀罗艺术,或称巴米扬艺术,公元6世纪逐渐终结。这一时期的主要遗存有巴米扬遗迹、哈达佛寺等。

秣菟罗艺术的遗存主要有布台萨尔和马霍利等地出土的雕刻。

南印度安度罗王朝时期流行阿玛拉瓦底艺术。阿玛拉瓦底艺术较少受到希腊艺术的影响,更多地继承了帕鲁德和桑奇的艺术风格。此艺术最杰出的代表是阿玛拉瓦底大塔。大塔建于公元前2世纪,曾历经整修和扩建,到19世纪末被破坏。但一块饰板上的浮雕为我们提供了公元2世纪末塔的形状。佛塔由精雕细琢的栏杆围绕,顶端蹲着狮子的柱子,分别竖立在四个进口处,替代早期的塔门牌坊。阿玛拉瓦底艺术在公元3世纪时受到犍陀罗艺术的影响,在雕刻中直接出现了佛陀的形象,风格与犍陀罗相似,其重要遗存还有那迦周尼康荼(Nagajunikonda)遗迹。

公元4世纪,贵霜王朝对印度北部的统治结束,继之崛起的是笈多王朝(320~600)。笈多王朝是印度艺术的黄金时代,此时期的佛教艺术将印度本土传统与外来艺术影响完美地融合起来,雕塑题材更强调佛陀和诸菩萨的形象。佛像雕刻可以分为秣菟罗风格和萨尔纳特风格。萨尔纳特即鹿野苑,这种风格的最大特点是佛装更薄,宛若蝉翼,甚至是完全透明,所以又称为裸体佛像。代表作品是《鹿野苑说法像》。

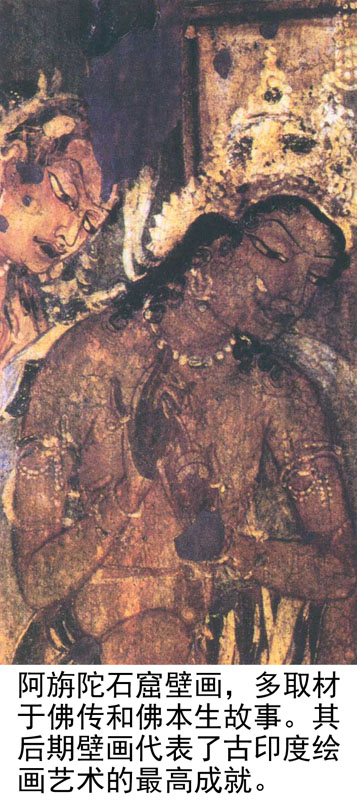

笈多艺术的主要遗存有那烂陀(Nalanda)佛寺遗址和巴格(Bagh)石窟等。笈多时期绘画最杰出的代表是阿旃陀石窟壁画。

公元7世纪后期,佛教进入密教时期,以咒术、坛场、仪礼和民俗信仰为特征,教理更加通俗。

![]()