菩萨,梵文是菩提萨埵(Bodhisattva),意译有「觉有情」、「道众生」,旧译有高士、大士、无双、大圣等。从凡夫修行到达佛果,要经过长期的、多方面的修习过程,这一过程的一切修习,统称为「菩萨行」。

菩萨,《翻译名义集》引智*(做岂右页)的解释为“用诸佛道,成就众生,故名菩提萨埵”;引法藏的解释为“菩提,此谓之觉;萨埵,此曰众生。以智上求菩提,用悲下救众生”,意思就是能求最高觉悟(佛道),教化众生,于未来成就佛果的修行者。这种“自利利他”、“普度众生”的思想是大乘佛教所特有的。

菩萨行的典范就是释迦牟尼的一生。按照“菩萨行”的规定,菩萨在慈悲仁爱的精神引导下,应以觉悟一切众生作为培植和积累个人成佛智德的杠杆。众生的无限性,规定了菩萨行的无限性,一般归结为六度,即六种途径,包括布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。

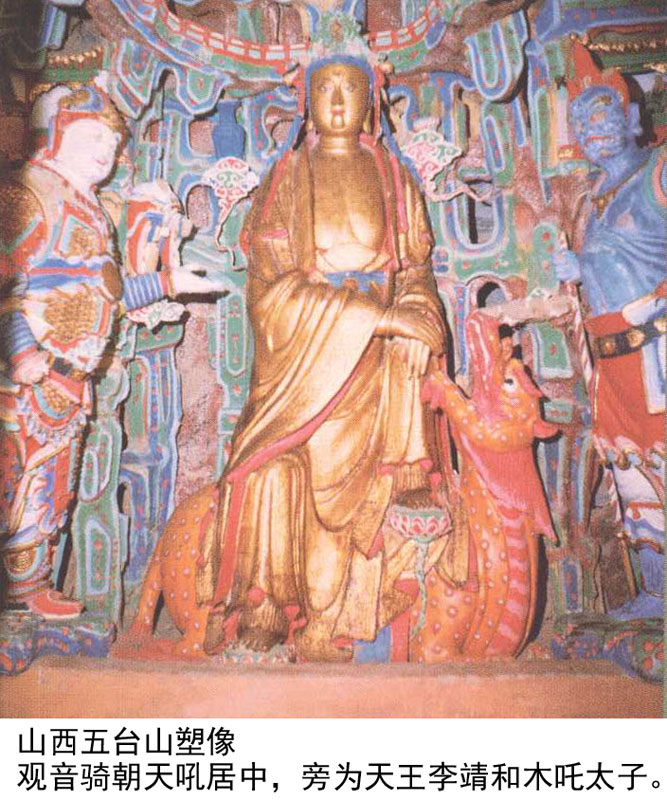

修习菩萨行要经过几个阶段,即十住、十行、十向、十地、等觉、妙觉共四十二阶次。等觉就是等同于佛的菩萨,妙觉就是佛位。在中国的石窟和佛寺中,主要的菩萨都是等觉菩萨,他们是辅助佛弘扬教法的,常见的有释迦牟尼佛身旁的文殊、普贤菩萨,阿弥陀佛身旁的观世音、大势至菩萨,还有弥勒菩萨、地藏菩萨等。其中有些菩萨备受民间信仰,成为单独的礼拜对象,如观世音菩萨本为阿弥陀佛的胁侍菩萨,但因为民间对之信仰甚深,所以出现了大量单身的圣观音、十一面观音、千手千眼观音、水月观音、鱼篮观音、送子观音等,是中国佛教艺术中变化最丰富的题材。

![]()