中国石窟开凿约始于公元3世纪,盛行于公元5~8世纪,到16世纪基本结束它们主要分布在新疆(古代西域)地区、甘肃西部(古代河西地区)、黄河流域和长江上游地区,另外在南方也有零星分布。

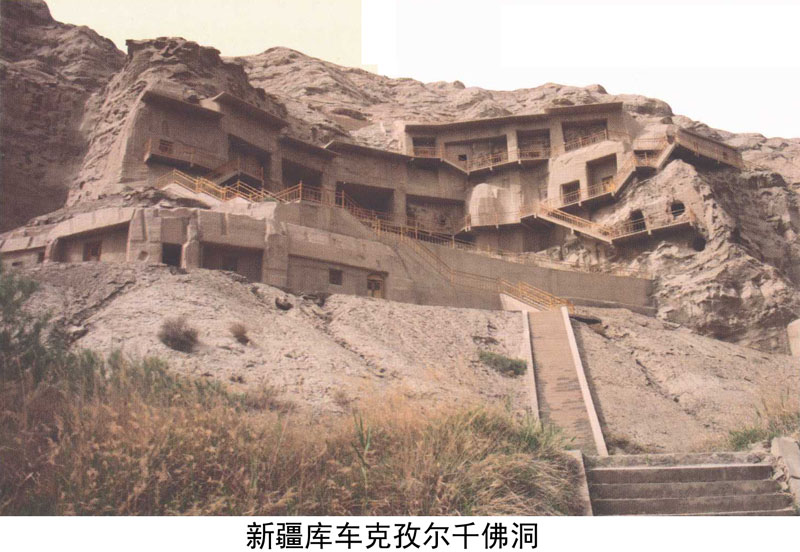

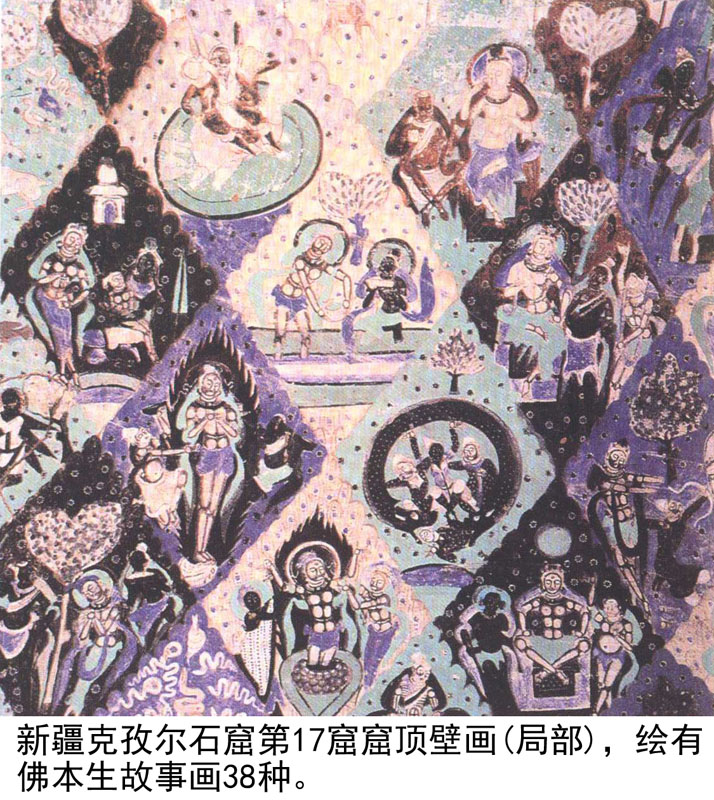

新疆地区是中国接受佛教比较早的地区,最早的石窟就出现在此地。新疆地区的石窟主要分布在天山以南自喀什向东的塔里木盆地北沿一线。比较集中的三个区域是:①古龟兹地区,即今库车、拜城一带。开凿时间约从公元3世纪至8世纪。这里有中国最早的石窟——拜城克孜尔石窟,还有库车境内的库木吐喇石窟、克孜尔朵哈石窟和森木塞姆石窟。②古焉耆区,即今焉耆回族自治县一带。主要有七格星石窟,开凿时间在公元5世纪之后。③古高昌地区,在今吐鲁番附近。主要有吐峪沟石窟和柏孜克里克石窟。开凿时间从公元5世纪一直到13世纪。

甘肃西部有著名的敦煌莫高窟,它的开凿时间从公元5世纪延续到14世纪。莫高窟是中国规模最大、持续时间最长的石窟。这个地区还有武威天梯山石窟、酒泉文殊山石窟、肃南金塔寺石窟、安西榆林窟和玉门昌马石窟。

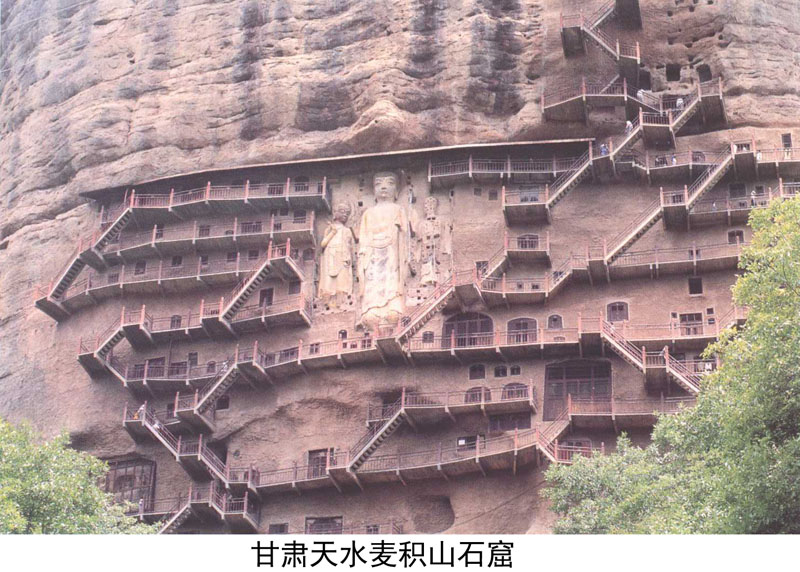

黄河流域地区是中国石窟数量最多的地区,主要有以下区域:①甘肃东部地区。有永靖炳灵寺石窟、天水麦积山石窟、庆阳南北石窟寺,还有宁夏南部固原县须弥山石窟。这些石窟大部分始凿于公元5~6世纪。②陕西地区。这个地区是北方晚期石窟比较集中的地区。比较早期的有公元7世纪开凿的彬县大佛寺石窟、耀县药王洞石窟和公元8世纪的富县石泓寺石窟。晚期(11~12世纪)开凿的有黄陵万佛寺石窟、鄜县阁子头寺石窟、延安万佛洞石窟和志丹城台石窟。③黄河中、下游地区,包括山西、河南、河北、山东。这一地区从北魏起承袭关系清楚,时代特征明显,而且造像数量大,充分显示了佛教艺术逐步中国化的具体进程,在中国石窟发展史上占有重要位置。开凿于北魏时期的有山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、巩县石窟、渑池鸿庆寺石窟、山东济南黄花岩石窟;开凿于东魏时期的有山西太原天龙山石窟、河南安阳宝山石窟;开凿于北齐的有河北邯郸响堂山石窟、河南安阳小南海石窟;隋代开凿的有山东济南千佛山石窟、益都云门山石窟和驼山石窟;唐代开凿的有河北隆尧宣雾山石窟、河南浚县千佛洞石窟;另外还有明代开凿的山西平顺宝岩寺石窟。

在北方地区还有北魏时期开凿的辽宁义县万佛堂石窟和辽代开凿的内蒙古巴林左旗洞山石窟、前后昭庙石窟等。

新疆地区、甘肃西部和东部地区石窟内大部分是泥质塑像和壁画,其他北方地区石窟内多是雕刻(包括圆雕和浮雕)。

南北朝时期,南方和北方对佛教有不同的侧重,北方偏重于宗教修行,流行修禅观像,所以石窟开凿数量很大;南方偏重于佛教义理的争辩,石窟开凿很少。现在存留下来的南朝石窟仅有南京的栖霞山石窟和剡县(今浙江新昌县)石窟。

南方的石窟到唐代才开始多起来,唐代以后的石窟更是以南方为多。这是因为唐代末年发生了“会昌法难”,中原地区佛教受到很大打击,并且此时流行的禅宗不重视开窟造像。石窟开凿的重点转移到受影响较小的边陲地区,如四川、江南和西北等地。

四川地区是南方石窟最集中的地区。其中主要有广元皇泽寺石窟和千佛崖石窟、大足北山石窟、宝顶山石窟和石篆山石窟、巴中石窟和安岳石窟等。此处石窟的开凿一般延续到明代。从五代以后,石窟中的造像以密宗题材为多。

南方的石窟在其他地区也有零散分布。重要石窟有云南大理剑川石窟,开凿于相当于晚唐时期的南诏、大理国,地方特点明显;浙江杭州飞来峰石窟,其中以元代造像为多;广西桂林北山石窟等。

通过以上介绍,我们可以看出过去的“中国三大石窟”(敦煌、云冈和龙门)提法是很不完全的。这种说法的提出,是因为过去对全国石窟的调查和研究工作不够,有些重要石窟当时或者还没有发现,或者对已发现的一些石窟的重要性认识不深入。

对于北魏和唐代这两个开窟造像的高潮来说,敦煌、云冈和龙门毫无疑问是有代表性的。但对于这两个高潮的了解,不熟悉炳灵寺石窟、麦积山石窟、巩县石窟、剑川石窟和四川早期石窟等也是很不全面的。

中国的重要石窟各具时代特点,新疆石窟代表着早期石窟的风貌;响堂山石窟和山东隋代石窟表现了从北魏到唐代风格的过渡;对唐代以后石窟的了解,更要借助于四川石窟、延安石窟和飞来峰等石窟。

![]()