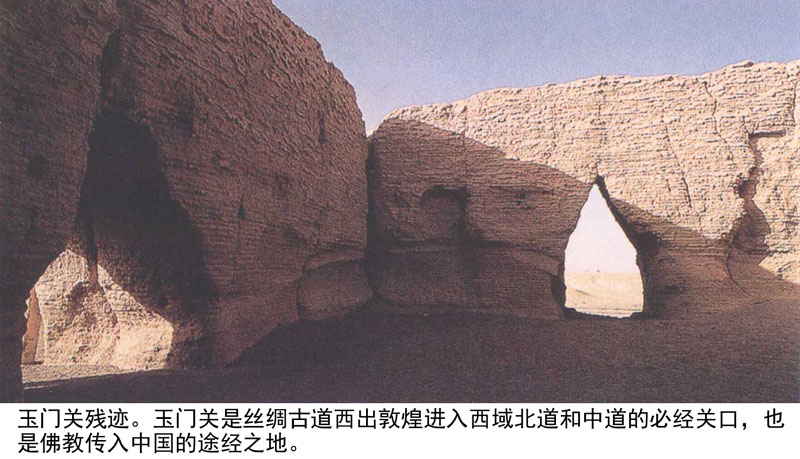

在中国广袤的土地和悠久的历史上,玉门关和阳关曾是划分古代西域和内地的重要分界线。敦煌扼居玉门、阳关两座关隘,西通葱岭,东接走廊,是古代中西交通的重要吐纳口,也是东西方两种文化艺术必经的交汇折冲之地。

随着商队、使节的进出玉门关、阳关,佛教及其艺术也随之传入内地。在古代异常艰险的交通条件下,对当时的旅行者(包括佛教徒)来说,“西出阳关”意味着生离死别,“生还玉门”则象征着重归故土。因此,玉门关内外的佛教艺术,也就必然存在着差异和不同。

为了说明问题,我们试以敦煌莫高窟早期艺术为例,加以分析。敦煌莫高窟早期艺术,可以划分为两大阶段,呈现出两种迥然不同的艺术风格,这就是十六国(北凉)及北魏前期的西域式风格和北魏晚期、西魏、北周时期的中原内地风格。

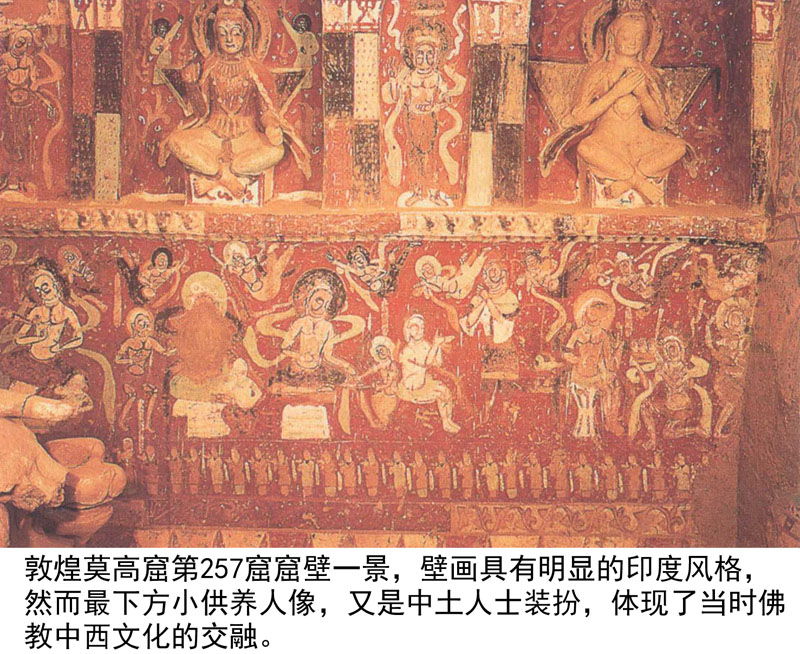

敦煌莫高窟十六国及北魏前期的洞窟,内容简单,主要为常见于龟兹石窟的本生、因缘故事和弥勒像。人物造型朴拙,比例适度,面相丰圆,肢体肥壮,神态庄静恬淡,亦与龟兹壁画无异。菩萨一般戴宝冠,裸上身,帔巾长裙,衣冠服饰还保留着西域和印度的风尚。绘画技巧采用表现人物立体感的凹凸晕染明暗画法和土红色烘衬出的温暖沉厚色调。这种西域式风格,明显地受到了以克孜尔石窟为主体的龟兹佛教艺术的影响。然而,敦煌毕竟已是玉门关内重镇,所以流行于西域的丰乳细腰大臀的裸体菩萨、伎乐和飞天,在敦煌壁画中已不存在。这是适应儒家审美观的中国化的表现。

北魏晚期以后的敦煌莫高窟,出现了面貌清瘦,褒衣博带、眉目开朗、风神飘逸的新形象,风格为“秀骨清像”所统一。从题材内容、主题思想到艺术风格,都受到内地的影响。特别是,诸如东王公、西王母和伏羲女娲这类民族传统神话题材,也堂而皇之地进入了石窟佛殿。土生土长的题材与佛教故事画绘于一室,形成了“中西合璧”的画面。

玉门关以内,是中国传统文化艺术孳乳繁育之地。作为外来的宗教艺术,进入这样的地区,不能不在题材内容和艺术造型等许多方面受到当地思想文化的熏陶和改造,以适应汉民族的风土人情,否则便不能扎根生长。玉门关内外佛教艺术的这种不同,反映了中国民族由接受佛教艺术而改造消化,进而逐渐摆脱的历史进程。

![]()