中国佛教史上,影响佛教石窟造像的原因,归结起来有如下几方面,首先是战乱的影响,其次是政治环境对佛教本身的作用力,从而导致对佛教石窟的开凿产生影响。

佛教石窟艺术的发展在中国来说,和当时的政治、经济环境有着很大关系,越是社会稳定、政治清明,佛教石窟艺术的发展越显得绚丽多彩,成绩斐然。反之,在社会动荡、战乱频繁的时代,佛教石窟的开凿往往会陷入一个低潮。从佛教石窟开凿的历史来看,在特定的地域,即便是社会动荡,但地域性的社会稳定依然可以保障佛教石窟的顺利开凿。对中国佛教石窟的开凿,影响最大的莫过于社会的动荡和政府对于佛教政策的变革。

从历史上看,对佛教石窟造像影响最大的莫过于“三武一宗”的废佛事件。废佛活动的核心主要是诏令僧尼还俗和缩减佛寺经像两个主要部分,这两个方面必然会对石窟造像产生影响。例如,唐武帝废佛,全国共拆佛寺4600余所,还俗僧尼26万人。后周世宗废佛,废寺3336所,民间铜佛像用以铸钱。中国历史上多少佛寺造像在废佛事件中毁于一旦,是民族文化遗产的重大损失。河北曲阳修德寺、四川成都万佛寺、山西沁县南涅水和山东博兴、陕西临潼等地出土的精美铜、石造像,就是在废佛事件中佛教徒有意窖藏的劫余珍宝。

作为当时上层建筑之一的佛教及其艺术,从根本上说是为统治阶级政治利益服务的。有时是限制其过分发展,但更多的还是利用。所以,四次废佛事件中,除会昌、显德两次事件后佛教势力衰竭,佛教造像中心转向南方外,都是在事件后不久又恢复佛法,佛教造像以更猛烈的势头发展起来。例如,太武帝灭佛前,北魏造像的规模还不大,文成帝即位后诏复佛法,即由昙曜主持开凿著名的云冈石窟。此后,由国家经营的大石窟,如龙门、巩县、响堂等,相继开凿。开凿这些大石窟,除宗教活动的需要、禅法的流行等原因外,还因为石窟坚固,不易毁坏。北方大石窟的背后,都寓有护国护教、传世永久之义。

北魏太武帝废佛前的十六国时期,已有数例毁灭佛教之事发生。大夏赫连勃勃(407~419)攻破长安后曾杀僧破寺。这类事件的影响,在沮渠蒙逊开凿凉州石窟一事上也反映出来。道宣《集神州三宝感通录》卷中记载:

(沮渠蒙逊)以国城寺塔终非云固,古来帝宫终逢煨烬,若依立之,效尤斯及。又用金宝终被盗毁。乃顾眄山宇,可以终天。于州南百里,连崖绵亘,就而斫窟,安设尊像。

这就明确告诉人们,修造大石窟可以避免水火刀兵盗贼之类的毁坏。

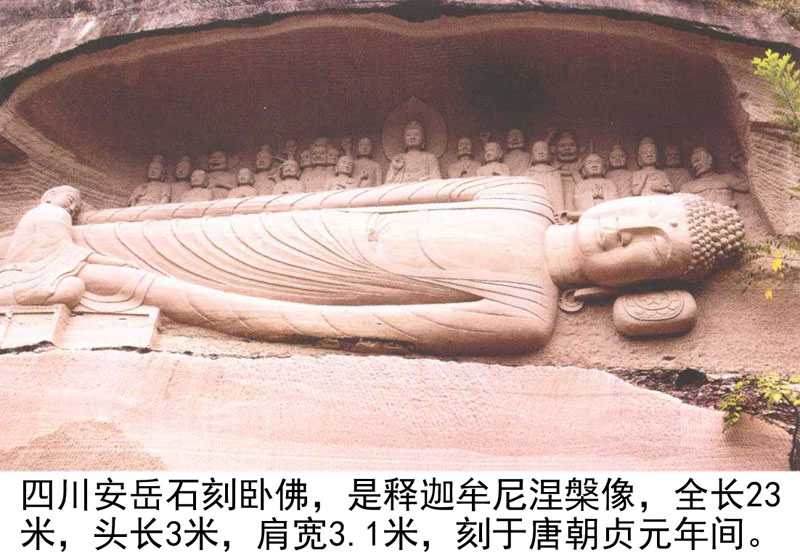

修造石窟的同时,从北魏开始,石窟中还镌刻了不少佛经。著名的响堂石窟刻经,在《唐邕写经碑》中,也记载了“缣缃有坏,简策非久,金牒难求,皮纸易灭”刻石经的缘起。闻名中外的响堂刻经、房山石经、四川安岳卧佛院刻经等一批珍贵佛教文献得以留存至今,其原因大都与此有关。

![]()