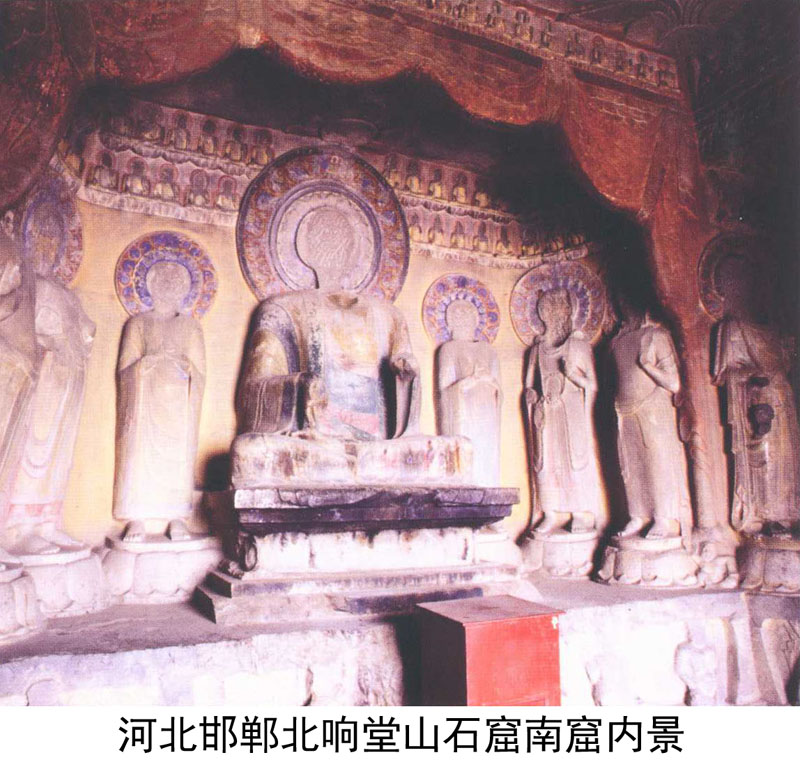

响堂山石窟位于河北省邯郸市峰峰矿区鼓山,包括南响堂、北响堂和小响堂(水浴寺)3处。南响堂现存7窟,北响堂存8窟,小响堂存3窟。

响堂山在北齐时期是由都城邺(今临漳)至晋阳的必经之地,北齐皇室和显贵在此大兴佛事,开窟造像。响堂山现存主要形象都是北齐时期开凿的,因其规模大、数量多,所以是中国北齐石窟的代表作。这一时时期承启北魏和隋唐两大造像高峰,响堂山石窟充分表现了两大高峰之间的过渡。

响堂山石窟的窟形有中心塔柱式和三壁三龛式两种。

中心塔柱窟,多在窟前凿出带有檐柱的前廊,并雕出仿砖石结构的檐瓦、檩、椽、枋和斗等。

这种形式是继承了云冈北魏时期的风格,云冈第9、10窟,第11、12和第13窟之前均列楹柱,并雕仿木结构的窟檐。响堂山石窟窟内的中心柱,正面及两侧面三面开龛造像,柱后凿隧道式礼拜道。这种形式是从巩县四面开龛的中心柱窟演变而成的。窟前有前廊的形式在隋代以后逐渐被窟前建木结构建筑代替,中心塔柱窟在隋以后中原地区也不常见了。

三壁三龛式窟,是云冈晚期形式的继续,不过更加规整了。窟内沿三壁设宝坛,坛上有宝座,在座上雕刻佛像。这种设宝坛的形式在隋唐时期被沿用。

响堂山石窟的北齐造像,已不像北魏晚期那样清瘦俊秀、威严庄重,而变为丰圆饱满、神情温和。形象大多健壮丰满,胸部隆起,两肩宽大,整体造型是上大下小的管状形,略有厚重之感。衣纹的处理变重叠繁缛为简洁流畅,感觉舒展自然。

响堂山石窟雕像的特点,正是由早期造型对线的强调,发展为对物体自然形态的立体描述。但由于此种风气始开,所以显得很不成熟。到了唐代,在完善北齐风格的基础上,更加表现了人体的曲线美,形体生动自然,达到了中国佛教艺术的一个高潮。

响堂山石窟上承北魏优秀的传统,又在风格上不断创新,开隋唐风格之先河,在中国石窟艺术发展史上占据了很重要的位置。

![]()