1987年4月清理法门寺地宫隧道时,在通往前室之处,发现唐代咸通十五年(公元874)两通碑石。其一为《大唐咸通启送岐阳真身志文》;其二为监送真身使所刻制的《应从重真寺随真身供养道具及恩赐金银器物宝函等并新恩赐到金银宝器衣物帐》(以下简称《衣物帐》)。两碑字迹朝外竖直地紧贴前室石门。真身志文碑靠门扉,《衣物帐》碑贴在其后。《衣物帐》碑记载了懿、僖二宗,惠安皇太后、昭仪、晋国夫人、诸头等皇室戚贵、内臣僧官等供奉给真身的金银宝器、衫袍及下盖裙衣。这是迄今为止首次发现的唐代衣物帐碑。碑文物主清楚,名称胪列明晰,有标重类注,在研究唐代政治、经济、衣物宝器名称及制作工艺、衡制、纺织服饰史等方面,具有重要意义。

一、《衣物帐》的概要及碑文

碑为卧式,一面磨光镌刻帐目,其余三面无文字。无篆额,无碑首碑座,碑侧亦无装饰纹样。有阴刻细直的单线栏界及边框,以使碑文齐整。楷书,无撰文者,兴善寺僧觉支书写,刻工不详。行文中遇恩赐字样,恩前空一格,遇惠安皇太后字样,另起行或惠字抬格或空格。每件衣物均空一格,其施主及附件用小字加类注。碑宽113厘米,高68厘米;栏界宽110厘米、高62厘米。每栏通高110厘米,宽2.1~2.2厘米。共48行,每行5至42字不等。现将碑文移录于后,文内文字改用简体,依原碑文行尾所止断开,原文中“四十”依汉字旧写法写作一横四竖,为清楚起见,一并改作“四十”。

监送真身使

应从重真寺随真身供养道具及 恩赐金银器物宝函并 新恩赐到金银宝器衣物如后:

重真寺将到物七件:袈裟三领、武后绣裙一腰、蹙金银线披袄子一领、水精椁子一枚、铁盝一枚。

真身到内后,相次赐到物一百二十二件,银金花合二具共重六十两,锡杖一枚重六十两,香炉一枚重卅二两元无盖。

香炉一副并合盖朵带共重三百八十两,香宝子二枚共重四十五两,金钵盂一枚重十四两三钱,金襕袈裟三副各五事。

毳纳佛衣二事,瓷秘色碗七口内二口银棱,瓷秘色盘子、叠子共六枚,新丝一结,百索线一结,红绣案裙一枚,绣帕二条,镜两面,袜十量,紫靸鞋二量,绣幞十条,宝函一副八重并红锦袋盛:第一重真金小塔子一枚并底儭(按应为衬)

共三段内有银柱子一枚,第二重珷玞石函一枚金筐宝钿真珠装,第三重真金函一枚金筐宝钿真珠装,第四重真金鈒花函一枚已上计金四十七两二分,银二分半,第五重银金花鈒作函一枚重四十两二分,第六重素银函一枚重四十九两三钱,第七重银金花鈒作函一枚重六十五两二分,第八重檀香镂金银棱装铰函一枚;银*(左钅右单)子及金涂*(左钅右单)子七具并钥匙、*(左钅右屈)*(左钅右戊)、□子等共计银一十六两四钱,银金涂鈒花菩萨一躯重十六两,银金花供养器物共四十件、枚、只、对内垒子一十枚,波罗子一十枚,叠子一十枚,香案子一枚,香匙一枚,香炉一副并碗子,钵盂子一枚;

羹碗子一枚,匙筋一副,火(上竹下助)一对,香合一具,香宝子二枚已上计银一百七十六两三钱;真金钵盂锡杖各一枚共重九两三钱,乳头香山二枚重三斤檀香山二枚重五斤二两丁香山二枚重一斤二两沈香山二枚重四斤二两。

新 恩赐到金银宝器、衣物、席褥、幞头、巾子、靴鞋等,共计七百五十四副、枚、领、条、具、对、顶、量、张。

银金花盆一口重一百五十两,香囊二枚重十五两三分,笼子一枚重十六两半,

龟一枚重廿两,盐台一副重十一两,

结条笼子一枚重八两三分,茶槽子、碾子、茶罗、匙子一副七事共重八十两,

随求六枚共重廿五两,水精枕一枚,

影水精枕一枚,七孔针一,骰子一对,调达子一对,棱函子三,琉璃钵子一枚,琉璃茶碗拓子一副,琉璃叠子十一枚,

银棱檀香木函子一枚,花罗衫十五副内襕一副、跨八副各三事,花罗袍十五副内襕八副,跨七副各四事,

长袖五副各三事,夹可幅长袖五副各五事,长夹暖子廿副各三事内五副锦、五副绮、一副金锦、一副金褐、一副银褐、一副龙纹绮、一副辟邪绮、一副织成绫、二副白*(左疊右毛)、二副红络撮,

下盖廿副各三事,接袎五具,可副绫披袍五领,纹谷披衫五领,缭绫浴袍五副各二事,缭绫影皂二条,可幅臂钩五具,可幅勒腕帛子五对,

方帛子廿枚,缭绫食帛十条,织成绮线绫长袄袜四十量,蹙金鞋五量,被褡五床,每床绵二张、夹一张,

锦席褥五床,九尺簟二床,八尺席三床各四事,八尺踏床锦席褥一副二事,赭黄熟绿绫床皂五条,

赭黄罗绮枕二枚,绯罗香绮二枚,花罗夹幞头五十顶,巾子五十枚,

折皂手巾一百条,白异纹绫手巾一百条,揩齿布一百枚,红异纹绫夹皂四条,白藤箱二具,玉椁子一枚,靴五量各并毡。

惠安皇太后及昭仪、晋国夫人衣计七副:红罗裙衣二副各五事,夹缬下盖各三事已上惠安皇太后施;裙衣一副四事昭仪施,衣二副八事晋国夫人施。

诸头施到银器衣物共九件:银金花菩萨一躯并真珠装共重五十两并银棱函盛,银*(左钅右单)子二具共重二两,僧澄依施;

银白成香炉一枚并承铁共重一百三两,银白成香合一具重十五两半已上供奉官杨复恭施;银如意一枚重九两四钱,袈裟一副四事已上尼弘照施,银金涂盝一枚重四十一两僧智英施,银如意一枚重廿两,手炉一枚,重十二两二分,衣一副三事已上尼明肃施。

以前都计二千四百九十九副、枚、领、张、口、具、两、钱字等内

金银宝器衫袍及下盖裙衣等计八百九十九副、枚、领、张、口、具等,金器计七十一两一钱,银器计一千五百廿七两一字。

右件金银宝器衣物道具等并真身,高品臣孙克政、臣齐询敬、库家臣刘处宏、承旨臣刘继*(左同右阝)与西头高品彭延鲁、内养冯全璋、凤翔观察留后元充及左右街僧录清澜、彦楚、首座僧徹、惟应、大师清简、云颢、惠晖、可孚、怀敬、从建、文楚、文会、师益、令真、志柔及监寺高品张敬全、当寺三纲义方、敬能、从諲,主持真身院及隧道宗奭、清本、敬舒等,一一同点验安置于塔下石道内讫,其石记于鹿顶内安置。咸通十五年正月四日谨记。

金函一重廿八两,银函重五十两,银阏伽瓶四只,水碗一对共重十一两,银香炉共重廿四两,□□□台三只共重六两已上遍觉大师智慧轮施。

中天竺沙门僧伽提和迎送真身到此,蒙 恩赐紫归本国。

兴善寺觉支书

凤翔监军使判官韦遂玫,张齐果迎送真身勾当供养

真身使小判官周重晦、刘处权、吕敬权、闫彦晖、张敬章

右神策军营田兵马使孟可周

武功县百姓社头王宗、张文建、王仲真等一百廿人,各自办衣装程粮,往来舁真身佛塔。

二、《衣物帐》与实物之勘对

按照《衣物帐》所载,咸通十五年正月四日懿、僖二宗,僖宗母后惠安慰太后、昭仪、晋国夫人,以及诸头供奉给佛指舍利的供养物,“都计二千四百九十九副、枚、领、张、口、具、两、钱字等”,其中“金银宝器衫袍及下盖裙衣等计八百九十九副、枚、领、张、口、具”。总帐中许多纺织衣物,目前因正在修复,无法勘对,只能与地宫中出土的121件金银器、20件玻璃器、14件秘色瓷、12件石质文物,以及其他“硬件”校勘。

经对金银器的统计,依帐面所载懿宗所供奉银器重量之合为九百四十两六分半,僖宗为三百六两五钱六分,诸头为二百五十二两九钱二分,总计应当为一千四百九十九两五钱四分半。然而帐面所载却为一千五百廿七两一;金器懿宗所供奉为七十两六钱三,僖宗未见数量,而总帐却记为七十一两一钱。僖宗所赐的茶槽子、碾子、茶罗、匙子一副七事,帐面载其总重为“八十两”,但将各器錾文标重相加亦仅七十二两。

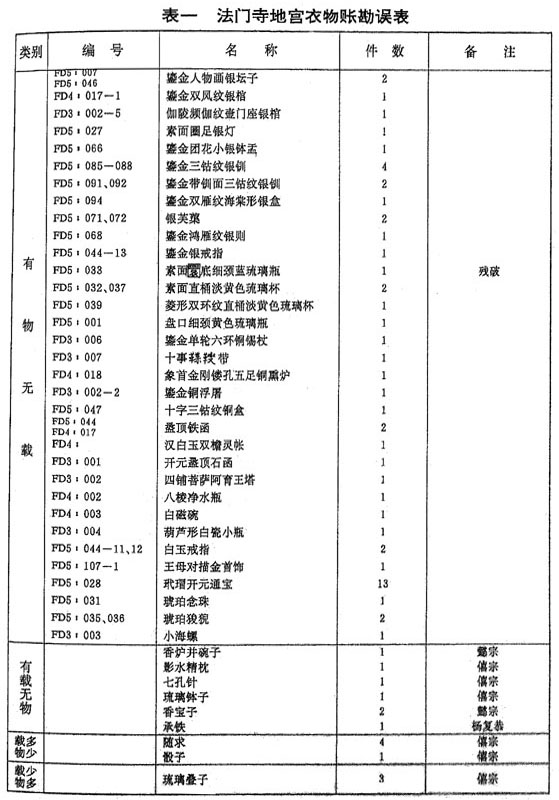

除去重量统计粗疏之外,物帐与实物有4种不符情况(见配图)。

1.有物无载55件;

2.有载无物7件;

3.载少物多3件;

4.载多物少5件。

总计误差在70件之多。物帐不符的原因是复杂的,分析起来有几种可能性:

其一,有物无载者,主要是地宫封闭之时临时供奉的。唐代世传舍利塔卅年一开,佛骨舍利迎入长安时,都人若狂,朝野震动。封闭之时,缁徒民庶奔走云集,竞相施舍,惟恐后时。大量的货币及部分器物,如十事鞢*(左革右燮)带、鎏金单轮六环铜锡杖、葫芦形小白瓷瓶、八棱净水瓶、白瓷碗等等,均属此类,无法记入帐内。

其二,盛放影骨的供养器,多有物无载。咸通十五年诏改法门寺为重真寺,说明官方入藏地宫的佛指舍利仅为第一枚与第三枚。属於这两枚舍利的供养器,在衣物帐上都有记载。但第二、四枚佛指舍利,应为法门寺真身院所藏影骨,既未迎入大内供养,亦未奏明皇帝。入藏地宫大约是该寺僧众之意愿。所以,汉白玉双檐灵帐、四铺菩萨阿育王塔、鎏金铜浮屠、两枚银棺及盝顶铁函等器物,则未记入帐内。这类文物有明显的盛唐特征,且均留有会昌灭法时被砸损的痕迹。入藏地宫前,均重新彩绘妆修,以为供奉影骨之用,当然不会记入监送真身使的衣物帐中。

其三,曾盛放过佛指舍利的器具,未携进宫内,然又须放入地宫内,亦未记入帐内。如盘口细颈黄琉璃瓶、智慧轮法师的金银宝函,均重新入藏地宫。但因书写衣物帐的觉支系大兴善寺僧人,故将大兴善寺智慧轮法师所施诸物,特意附记在碑文正文之后,而没有记入盘口细颈黄琉璃瓶。

其四,错记也是一种可能。如懿宗供奉的二枚香宝子,已载入前帐,在帐后又记一笔;帐载琉璃叠子一十枚,但实物却是一十三枚;其余如人物画银坛子、银芙蕖等大件器物,显属漏记。

其五,杨复恭供奉风炉一件,注明有承铁,但未见承铁为何物;影水精枕据说是在水精内有很规律的线状结晶,非常名贵。但地宫内除帐载的水精枕外,未见影水精枕。可见当日并未放入上述物件。

其六,物帐不符也不排除在封闭过程中,被点验人员盗窃的可能性。在清理地宫文物时,曾在中室与后宝的石门槛上,发现被弃置的长方形银棱檀木函一具,锁钥俱全,但顶部被破坏,函内未见任何物品。当日绝不会将锁着的空函供奉舍利,可能系点验人员所为。

《法门寺<供物帐>碑释疑》一文,将鎏金银瓣铜心藻井、花瓣首素面银钗统计在无帐有实物之类,①是不确的。花瓣首素面银钗是用来固定藻井上其他附件的,应与藻井属一件文物。而藻井属地宫建筑设施,不在供养物之列,当然不应记入衣物帐内,如同四天王雕像未记入衣物帐一样。该文将鎏金银长柄勺列入有物无帐之类也是错误的。僖宗所施帐目中,有“茶槽子、碾子、茶罗、匙子一副七事,共重八十两”的记载。这里的七事是指*(左石右呙)轴(碾子)、茶槽、罗身、罗盖、罗、抽斗、匙。鎏金银长柄勺是烹茶时击拂之器,而且勺身有“五哥”划文。僖宗为懿宗第五男,在册立皇太子前宗室内以“五哥”相称。这“五哥”划文在碾子、茶槽、茶罗上均有,与鎏金银长柄勺为同时刻成,且所有金银器中唯这套茶具有僖宗自己刻划的名记。因此,这件勺子与衣物帐是相符的。

三、衣物帐中反映的问题

衣物帐中除懿宗外,所有供奉的供养品均属一次性的。帐载懿宗在“真身到内后,相次赐到一百二十二件”衣物,这就存在着先后之别。懿宗所赐的衣物中,明显有五笔帐:

1)金银器:由银金花合到金钵盂;

2)纺织品:由金襕袈裟到绣帕;

3)舍利供养器:由宝函一副到银锁子及金涂锁子;

4)金银器:银金涂鈒花菩萨到真金钵盂、锡杖;

5)香料:由乳头香山到沉香山。

这五笔帐中,金银器帐目重复两次,而且每次都有钵盂和锡杖出现,说明了“相次”的次数。第一次赐赏的是前三笔:第二次赐赏的是后两笔。究其原因,可能第一次所赐诸物是赐赏给迎入大内供养的第一枚佛指舍利的。当得知还有一枚真身舍利(即第三枚)时,又重赐一套钵盂、锡杖。大约也是在这个时候,作出了法门寺将改为重真寺的决定。

衣物帐记载了许多金银器的名称,对金银器的定名及制作工艺是绝好的依据。如僖宗赐香囊二枚,共重十五两三分。依此可判定标本FD5:08及FD5:081,应为鎏金雀鸟纹银香囊、鎏金双蜂纹镂空银香囊。另如香宝子、波罗子、调达子,也将过去未能识辨的器物名称予以确定。

衣物帐在八重宝函的第二重珷玞石宝函、第三重真金宝函后的类注中,均有“金筐宝细真珠装”的字样,清楚地说明了该器的制作工艺。仔细观察可以发现,器物上以红宝石、绿宝石嵌镶成的大团花外缘,均套有金丝编成的网筐;围绕网筐又焊有细密小金珠一周,团花花蕊及花瓣上,再粘贴有硕大的珍珠。这种工艺在甘肃泾川大云寺出土的金棺及西安何家村出土的金梳脊上均曾见过,但均以“掐丝焊”来命名,应改从“金筐宝钿真珠装”为是。

金银器物上,往往有各色花纹、人物、鸟兽图案,是经工匠錾刻而成的。帐载此类花纹为“鈒作”或“鈒花”,这大约与当日錾花时固定加工物件的“夹具”有关。唐代的“夹具”,是以桃胶、松香、香灰制成的一种粘着力强且有弹性的粘着剂,将要加工的金银器吸附固定于其上,然后錾刻花纹。今后采用这种工艺的器物,定名应考虑唐代的习惯称谓。

衣物帐有“银白成香炉”、“银白成香合”记载,与实物勘对,知为FD4:019壸门座高圈足素面银风炉及FD5:009委角圈足素面银盒。由此可得知“银白成”者,素面无饰之谓也。

金银器物上大多有錾文标重,但打造时所耗银两更多。《李卫公会昌一品集》有李德裕任浙西观察使时,上书唐敬宗的《奏银妆具状》②。该状曰:“去年二月中,奉宣令进盝子,计用银九千四百余两,其时贮备都无二、三百两,乃诸头收市,此时亦稍优饶,悉力上供,幸免败阙;昨又奉宣旨令进妆具二十件,计用银二万三千两、金一百三十两……今差人于淮南收买,旋到旋造,星夜不辍,竭力营求,深忧不迨。”若以平均数算,每件妆具需用银1150两、金6.5两,但造成后绝没有如此厚重,地宫中有浙西进奉的鸳鸯团花双耳大银盆,是最大最重的器物,亦仅重6265两,耗银当远超此数。盝子应为盝顶宝函,地宫出土十件,用银恐不会少于万两。至于地宫内121件金银器所耗费的金银,真是难以估量的。

衣物帐中繁多的丝绸衣物名称,据粗略的统计,大约可分为以下几类:

1) 线丝类

新丝 百索线

2) 裙类

武后绣裙 红罗裙衣 裙衣

3) 衫袍类

花罗衫(内含襕袴) 花罗袍(内含襕袴) 长袖 夹可幅长袖 可幅绫披袍 纹谷(按应为谷纹)披衫 缭绫浴袍

4) 暖子类

长夹暖子(其中有锦、绮、金锦、金褐、银褐、龙纹绮、辟邪绮、织成绫、白*(左疊右毛)红络撮)

5) 下盖类

下盖 夹缬下盖

6) 披帛类

可幅臂钩 可幅勒腕子 方帛子 缭绫食帛

7) *(左白右匕)(应为罩)类

缭绫影*(左白右匕)(罩) 赭黄熟绿绫床*(左白右匕)(罩) 细异纹绫夹*(左白右匕)(罩)

8) 被褡席褥类

被褡 锦席褥 八尺踏床锦床褥

9) 帽巾类

绣幞 花罗夹幞头 绘罗单幞头 花罗夹帽子 巾子

10) 鞋袜类

接袎 织成绮线绫长袎袜 蹙金鞋 紫靸鞋 靴(带毡)

11) 毛巾类

折帛手巾 白异纹绫手巾 绣帕 揩齿布

12) 枕绮类

赭黄罗绮枕 绯罗香绮

13) 佛衣类

袈裟 金襕袈裟 毳纳佛衣

14) 其他类

红绣案裙 红锦袋

从上所述衣物可以看出:

所施各类冠服,多为常服或佛衣,朝服、祭服不在供奉之列。与《新唐书·车服志》(卷24)对照,亦不合唐代帝后常服之例,可见唐代帝后日常着装的式样、花色,比武德四年所制定的衣服之令规定的式样、花色要多。服装用色《衣物帐》记载不明,仅床*(左白右匕)和枕两物注明赭黄,此乃臣民禁服之色彩,可见当为皇帝所用。其他用色杂而卑下,符合“上得兼下,下不得儗上”的制令。

衣物中有金褐、银褐长夹暖子。褐本毛布,原为贱者所服。但织成金、银褐,则必为细绒褐之属,其质地未见于唐代史书。宋应星等《天工开物》褐毡条云;“拔绒,乃毳毛精细者,以两指甲逐茎挦下,打线织绒褐。此褐织成,揩面如丝帛滑腻。每人穷日之力打线,只得一钱金,费半载工夫,方成匹帛之料,……织机、羊种,皆彼时归夷传来,故至今织工皆其族类,中国无与也。”③由此可知金银褐在唐代已可生产,较明代要早五百多年,其珍贵自不待言了。衣物帐中还有毳纳佛衣一幅。所谓毳衣,是以鸟毛所织之衣,多为依真言宗之法作加持祈祷的真言师所服。这是李唐皇室信奉密教的又一证据。金襕袈裟,乃佛家至宝,又名金色衣、黄金*(左疊右毛)衣,以金缕织成之袈裟。《贤愚经》中云:“佛母摩诃波阇波提,于佛出家后,手自纺织,作金色之*(左疊右毛)。既见佛,喜发心髓,持奉如来。”后为弥勒、迦叶披着。④故佛家认为:过去诸佛,皆着织成金缕袈裟。此金襕袈裟即应为织金锦制成。《佛祖统纪》(卷44)云:“宋真宗景德四年(公元1007)诏使送金襕袈裟于惠州罗浮山中阁寺,奉释迦瑞像,为国祈福道场。”历来均以此记载为中国始用金襕袈裟之根据,现应提前133年了。

手巾、绣帕、浴袍、食帛、揩齿布等,应是唐代卫生用品。尤其值得注意的是揩齿布的出现。唐代医学家王焘的《外台秘要》曾说,把柳枝咬扁,“点取药揩牙,香而光洁”,这可能是民间办法,皇家则以布蘸药洁齿,可见此时对口腔卫生之重视。据元朝郭钰著《静思集》云:“南州牙刷寄来日,去垢涤烦一金值”,可说宋元时代已发明了牙刷了。

丝织物以绫居多,计有可幅绫、红异纹绫、白异纹绫、谷纹绫、赭黄熟绿绫、织成绫、织成绮线绫、缭绫。《唐六典》有出绫各州之记载。如仙、滑二州出方纹绫,豫州出鸂鶒绫、双丝绫,兖州出镜花绫,青州出仙文绫,荆州出方谷纹绫,圆州出重圆纹绫,随州出绫,范阳出绫,润州出方棊水波绫,沣州出龟子绫,越州出吴绫,遂州出雩蒲绫。地宫中除了谷纹绫知产于荆州外,其余均产地不明。这大约是《唐六典》成书于开元年间,而无法将后代新品种收入的缘故。白居易曾有诗曰:“缭绫缭绫何所似,不似罗绡与纨绮。”这说明他所处的中唐时期缭绫刚问世。由此可见唐代纺织技术发展的速度了。缭绫珍贵异常,皇室索取数额不断增加。唐敬宗时,一次给浙西下令织定罗纱袍缎及可幅盘条缭绫等一千匹。浙西观察使李德裕奏道:“玄鹅、天马、盘条、掬豹,文彩怪丽,唯乘舆当御。今广用千匹,臣所未谕。愿陛下裁赐节减,则海隅苍生毕受赐矣!”⑤

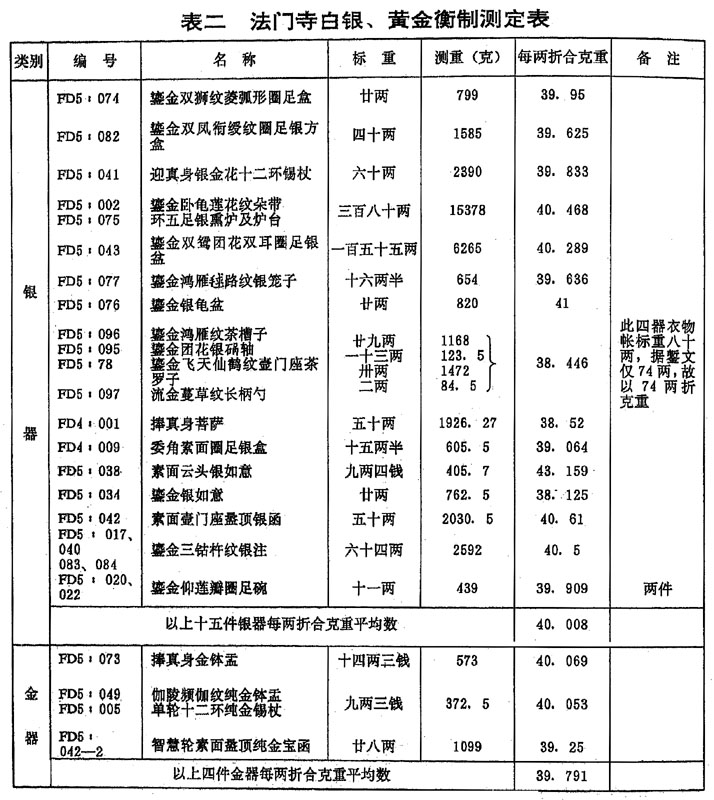

衣物帐为晚唐衡制研究提供了重要的依据。在测定银器轻重时,因蕾钮摩羯纹三足架盐台有焊剂痕迹,金银结条笼子有黄金丝未计入总重量,以及带有“分”的银器,都未列入表中。同时,统计时将最大值及最小值取掉。经测算,知道唐代晚期每两银折合40.008克。较西安何家村的42.798克,胡*(左卓右戈)测量的42克或42.5克,杨东晨、卢建国测定的41.6757克,朱捷元判定的42克都偏小。⑥这批器物多为皇家文思院所造,在称量上应较准确,由此可测算出晚唐每斤重640.128克。这表明了唐代前期与晚期在衡制上的变化。

山西原平县平鲁屯军沟村曾出土一件有“员外同正”錾文的金铤,称重“金贰拾两”,推算出一两重14.15克,⑦符合唐代对黄金、药物所采用的小斤衡制,即三小斤为一大斤。但法门寺地宫的四件金器的标重,全用大两,每两折合39.791克,与白银两重相近(参看表二)。军屯村同一窖藏中还出有以大两标重的乾元元年(公元758)金铤,折合每两重40.4克,可见中晚唐时,黄金亦使用大两制了。

衣物帐上两枚香囊标重十五两三分、金银结条笼子标重八两三分、素面银手炉标重十二两二分、纯金四门塔中的银柱子标重二分半,分与两、钱计量单位同时使用。因此,晚唐“金银器上以‘两’和‘钱’的标重增多了,而以‘两’和‘分’的标重却减少了”⑧的说法,是不确切的。看来,有唐一代衡制一直采取着斤、两、钱、分四级制度,把钱与分看成是同一级的计量单位,以及分的进位值,都需进一步研究。

衣物帐尾有“高品臣孙克政”、“西头高品彭延鲁”、“内养冯金璋”、“监寺高品张敬全”等结衔署名。《册府元龟》(卷665)载,宪宗元和“十五年,内省所管高品、品官、白身共四千六百一十八人,内一千六百九十六人高品、诸司诸使、并内养、诸司判官等”。可见以上署名者均系寺宦。《旧唐书·宦官传》曰:“贞观中,太宗定制,内侍省不置三品官,内侍是长官,阶四品。”但至玄宗时“品官黄衣已上三千人,衣朱紫者千余人”。因碍于贞观之制宦官衣紫者皆以“高品”署官阶。

仅有宦官而无朝臣署名,反映出咸通年间大臣与士大夫对崇佛及诏迎佛骨所持的反对态度。懿宗晚年怠临朝政,癖于奉佛,内结道场,聚僧念诵,常饭万僧于禁中,自为赞呗。左散骑常侍萧仿曾上疏:梁崇佛法,讲诵不已,以至大空海内,中辍江东,切望懿宗“幸罢讲筵,频亲政事”,并表示了“昔年韩愈已得罪於宪宗,今日微臣固甘心於遐徼”⑨的决心。十四年诏迎佛骨,李蔚反对,并说,“昔宪宗尝为此,俄晏驾!”帝曰:“使朕生见之,死无恨。”⑩这种斗争从地宫中出土文物亦可证实。《真身志文碑》载:九陇山师益禅师,窥知懿宗有迎佛骨之意,即结坛于法门寺塔下,“果获金骨,潜符圣心”。于是咸通十二年、十三年智慧轮及比丘英智分别奉献盛放舍利的宝函数枚,内侍诸头于十二年懿宗诞辰延庆节时,更造捧真身菩萨一躯,以供佛骨入内放置其上膜拜。晚唐时期崇佛与反佛的斗争激烈于此可见一斑。

四、中日衣物帐的比较

中国现存的古代衣物帐不多。《魏武帝集》有曹操《上献帝器物表》和《上杂物疏》,内容主要是器物名称及质地,而没有标重及类注。有唐一代,高宗、武后、中宗、肃宗、德宗、宪宗,均曾将佛骨迎入大内供养,应有供奉,但却未见衣物帐,可能与会昌灭法有关。天宝二载(公元741)鉴真和尚为东渡而采购,有《备办海粮》帐,天宝十二载十月将到日本国的《舍利经律》帐,(11)因与法门寺衣物帐性质不同,难以类比。

日本现存的天平胜宝八岁(公元756)、天平宝字二年(公元758)东大寺献物帐与法隆寺献物帐,(12)与法门寺衣物帐性质相同,都是供奉给佛的供养品帐单。东大寺献物帐包括《国家珍宝帐》、《种种茶帐》、《屏风花毡帐》、《大小王真迹帐》、《藤原公真迹屏风帐》,与法门寺衣物帐比较起来,日本国诸帐具备以下特点:

1.光明皇太后御制发愿文,详细叙述了皇太后为太上天皇舍国家珍宝、种种玩好及御带、牙笏、弓箭、刀剑、书法、乐器等,供养卢舍那佛,冀求“灭罪无量,获福无上”,并愿今帝陛下“身心永泰,动息常安,天成地平,时康俗阜”。而懿宗之世,裘甫起义,庞勋叛变,藩镇割据,南诏内侵。懿宗拒谏而隆重迎奉佛骨,其政治目的是为了“四海无波,八荒来服”,“圣寿万春,圣枝万叶”。(13)但僖宗奉安佛骨时,正值国遭大丧,幼主践祚,大臣异议,朝政紊乱之际,故法门寺《衣物帐》无人书撰宏愿之词。

2.东大寺献物帐为纸本。帐面书写恭正,近似欧阳询体,且由帐首至帐尾钤以阳文的“天皇御玺”硃印,每行三枚,以示郑重;法门寺《衣物帐》为兴善寺僧人觉支所书,字体粗俗,且因书于碑石,无法钤玺。

3.法门寺《衣物帐》后之署名结衔,虽为高品,但均为内臣,地位低微;而东大寺每类献物帐后,均有位职显赫的大臣署名。如从二位行大纳言兼紫微令中卫大将近江守藤原朝臣[仲麻吕]、从三位行左京大夫兼侍从大倭守藤原朝臣[永手]、从四位上行紫微少弼兼中卫少将山背守巨万朝臣[福信]、紫微大忠五位下兼行左兵卫率左右马监贺茂朝臣[角足]、从五位上行紫微少忠葛木连[户主]。位是日本朝廷诸臣爵位高低的标志,从一位到八位(最低位)共三十级,各有正、从之分。四位以下又有上、下之分。日本的中央官厅称为太政宫,左大臣为太政宫之长官,右大臣次之,太政大臣为朝廷最高官,左右大臣下有大纳言、中纳言、宰相。署名的大臣有官位,最高为从二位,低为从五品上,最高职官为行大纳言,可知日本对献物帐的重视程度了。

4.东大寺献物帐虽也有无实、重载或短缺附件的差错,但总的说来记载严谨、纳置规范。如物件分别纳于漆皮箱、银平脱箱、白葛箱中,外套多种锦袋,然后置入柜内,分类保管。有的极贵重之物还有流传世序。如赤漆文槻木厨子,详细地记叙了由天武天皇至孝谦天皇传赐次序,在法门寺衣物帐中此种记载是不见的。东大寺献物帐每件器物用大字,类注用小字的作法,与法门寺是相同的。但东大寺只有分类散帐,没有总帐,这点却不如法门寺帐目的完整。

虽然东大寺献物帐较法门寺衣物帐早,但献物帐的格式、类注、签署无疑是唐式的。尤其是唐末五代时的日本,在延喜年间(公元901~922年),醍醐天皇为重整律令政治,搜古典于周室,择旧仪于汉家,取舍日本弘仁、贞规之弛张,因修唐朝永徽、开元之沿革,由左大臣正二位兼行左近卫大将军皇太子使臣藤原时平奉敕撰《延喜式》,对祭祈之礼,宴飨之仪,大小流例,内外常典进行了制度化,规范化,(14)由此更可看到汉唐文化对日本之影响,反映出中日文化之间的源远流长之亲密关系。

法门寺《衣物帐》,是李唐政治、经济、文化衰落时期的产物,那些华美的金银器与高贵的丝织衣物则是一种折光反映,和李唐政治上的没落与衰败有着因果关系。原先洋溢在唐代的那种蓬勃向上和自信的精神这时已经消失了,而将国家安危寄托于宗教,并刻意追求享乐,生活日趋豪华。正像韦庄在《咸通》诗所说:“咸通时代物情奢,欢杀金张史许家。破产竞留天上乐,铸山争买洞中花。诸郎宴罢银灯合,仙子回游避中斜。人意似知今日事,急催弘管送年华。”历史的沧桑感和动荡感,通过衣物帐的研究让人感到更真切了。

陕西省考古研究所

注 释

①王仓西:《法门寺(供物帐)碑释疑》,《文博》,1989年第4期。

②见《李卫公会昌一品集》别集(卷5),《奏银妆具状》,丛书集成本,商务印书馆发行。

③宋应星:《天工开物》(卷上)乃服,商务印书馆发行。

④参见丁福保编篡:《佛学大辞典》金缕袈裟条,675页。

⑤《旧唐书》(卷174)李德裕传。

⑥《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》,《文物》1972年1期37页;胡*(左卓右戈):《唐代度量衡与亩里制度》,《西北大学学报》(哲)1980年4期;杨东晨、卢建国:《唐代衡制小识》、《文博》,1984年创刊号;朱捷元:《唐代金银器、银铤与衡量制度的关系所见》,《文博》,1986年2期。

⑦《山西平鲁出土的一批唐代金铤》,《文物》,1981年4期。

⑧朱捷元:《唐代金银器、银铤与衡量制度的关系所见》,《文博》,1986年2期。

⑨《旧唐书》(卷172)。

⑩《新唐书》(卷181)。

(11)(日)真人元开著、汪向荣校注:《唐大和上东征传》,中华书局,1979年。

(12)东大寺献物帐现存正仓院,法隆寺献物帐现存东京国立博物馆的法隆寺馆保管。

(13)引自捧真身菩萨的发愿词:“奉当睿文英武明德至仁大圣广孝皇帝,敬造捧真身菩萨一躯,伏愿圣寿万春,圣枝万叶,八荒来服,四海无波……”。

(14)参见《延喜式》序文。

![]()