普陀山佛学院位于浙江普陀县境内的普陀山,1987年由普陀山佛教协会发起兴办。

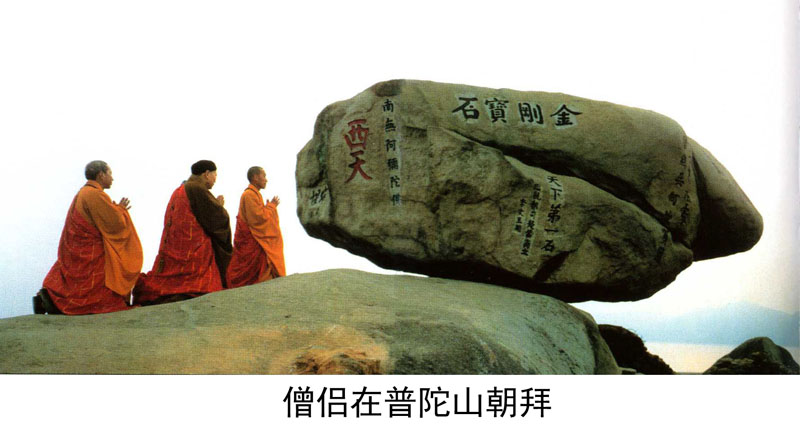

在中国近代佛教史上,中兴净土宗的印光大师、佛教革新运动的倡导者太虚大师、台湾佛教界泰斗印顺大师和振兴禅宗的虚云老和尚等都与普陀山有着殊胜的因缘。置身在普陀山中的佛学院因而有着得天独厚的优势,成为学僧们潜心修学的绝佳之地。

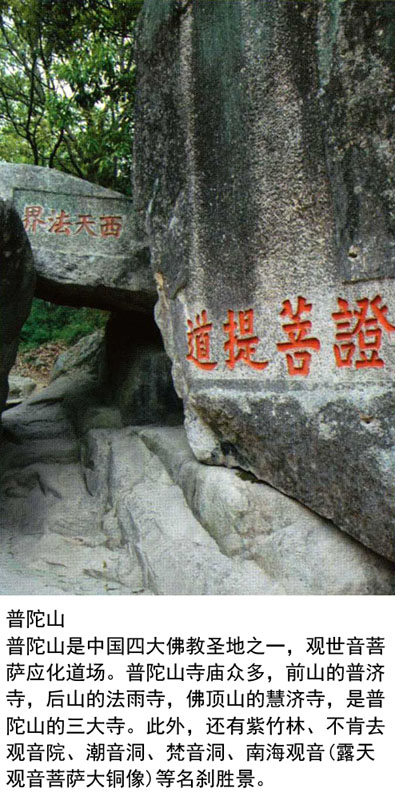

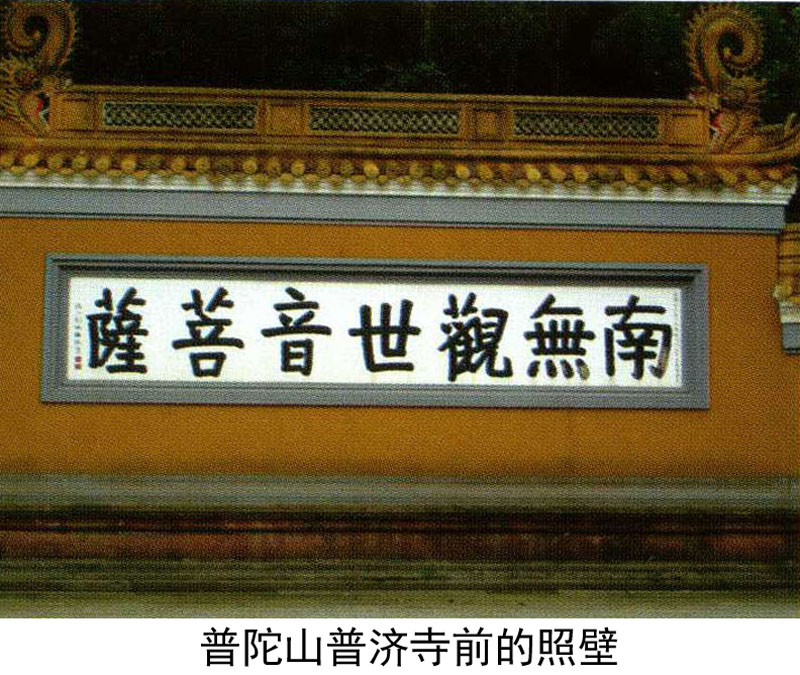

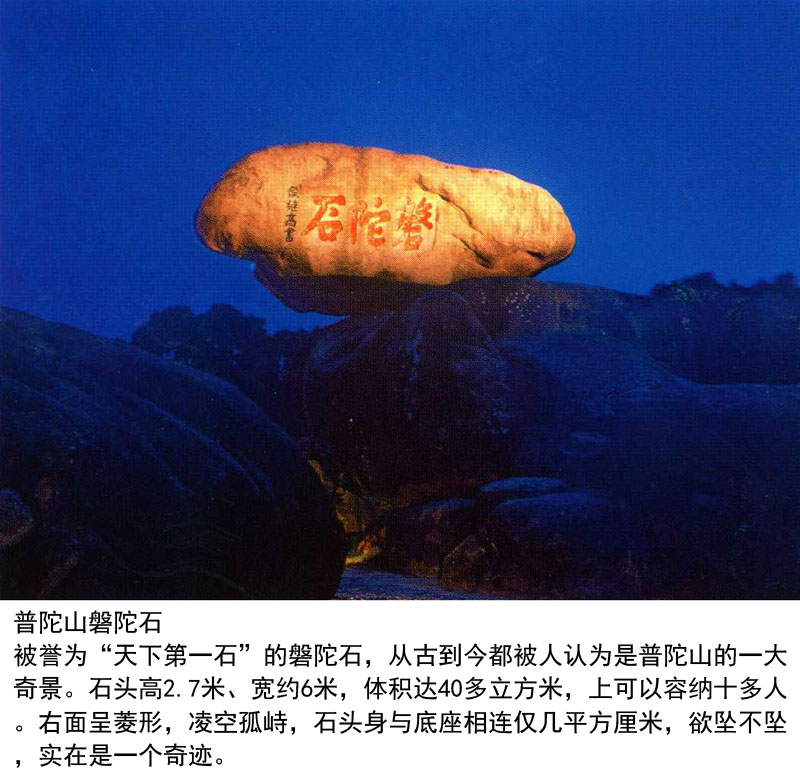

普陀山为舟山群岛之一,南北长8.6千米,东西宽3.5千米,面积12.76平方千米,最高峰海拔291.3米,海岛四周碧浪翻天,岛上环境幽雅,林木茂盛,是佛教徒公认的观音说法道场,为中国佛教四大名山之一。1988年1月13日,普陀山佛学院正式成立。妙善兼任院长,王德明、悟道、道生任副院长,圆真任副院长兼教务处主任,华证任监院兼总务处主任。普陀山佛学院设于福泉庵内,由普陀山佛教协会与舟山市宗教处共同管理,是在浙江省教委最早注册的佛教学院,经费由普陀山佛教协会拨给,并接受海内外信徒乐助,旨在培养爱国爱教、德才兼备的佛教人才。招生对象为十八至二十五周岁、出家满一年、具有初中以上学历,由所在寺院推荐,经当地宗教部门批准的僧侣。学习期满经考试合格由省教委发给毕业证书。

在教学上,由于普陀山特殊的地理位置和历史因素,佛学院注重对天台宗的学习与研究;为了充实师资力量,除一部分毕业学员留校任教外,学院还先后从中国佛学院、闽南佛学院请来修定法师、达照法师、庆喜法师等具有丰富教学经验的老师,使教学质量得到良好保障。与此同时,佛学院的教学设施也不断完善。2002年7月,佛学院新的教学楼开始启用,崭新的“印顺图书馆”和现代化的电教室也相继投入使用,为佛学院培养人才提供了有利的办学条件。

为适应形势发展的需要,佛学院的学制也在不断调整。佛学院创办之初实行的是两年制的中专教育。从成立至1997年,佛学院先后招收两年制的男众正科班三届,预科班五届;尼众正科班一届(设在圆通庵),预科班两届,总共十一届。从全国范围招僧267名,其中男众208名,女众59名;已毕业男众154名,女众23名。从1997年起普陀山佛学院将预科、正科学制一律改为三年,实行“三三”制教学体系:其中预科班为中专性质,主要学习佛学基础知识,通过三年学习,在佛学、文化知识上打下扎实的基础,培养学僧具有良好的道风和树立对佛教坚定的信仰;正科班属大专性质,招生对象主要是预科班毕业学僧,同时兼收其他佛学院的毕业僧。开设的佛学课程有:中观、唯识、天台、净土。文化课有:英语、古代汉语、写作等。前两年要求学僧在各宗派上均衡发展,第三年突出本院的天台宗教学特色;研究班则为天台宗专修班,使学僧们在通过预科、正科班两个阶段学习的基础上,进一步获得体证佛法奥旨的深造机会。从2001年起,佛学院把自1998年以来所实行的“三三”制改为“二四”制,即两年预科四年本科,使普陀山佛学院在学制上实现了与国内其他佛学院办学体制的接轨,教学制度日趋完善。吸引了全国各地越来越多的学僧前来学习。

到目前为止,普陀山佛学院历届毕业的五六百学员中有的留校,有的回原寺庙,有的考取其他佛学院,还有或应聘为其他佛学院任教或承担寺院重要职务,为佛教的复兴输送了大量的人才。

![]()