藏传佛教活佛转世的金瓶掣签中央政府批准的制度始于清乾隆五十七年(公元1792年)。

乾隆皇帝对藏传佛教有着突出的贡献,除确立了金瓶掣签的制度外,他还把自己的出生地、其父亲雍正皇帝的府邸雍和宫改为喇嘛庙,成为清政府管理喇嘛教事务的中心,这些措施对维护统一的多民族的国家、巩固蒙藏等边陲地区、保证藏传佛教的健康传承、弘法利生都起了积极的作用。

当时藏传佛教活佛转世存在着不少弊端,自六世班禅示寂以后,蒙藏地区的活佛多以兄弟叔侄姻娅,递相传袭。乾隆皇帝在《喇嘛说》里就写道:“孰意近世,其风日下,所生之呼必勒罕(指灵童),率出一族,斯则与世袭何异!”乾隆皇帝愤然地说道:“转生之呼必勒罕,出于一族,是乃为私。佛岂有私!不可不禁。”并且说:“佛本无生,岂有转世?但使今无转世之呼土克图(指活佛),则数万番僧无所皈依。不得不如此耳!……若不剔除积弊,将来私相授受,必致黄教不能振兴,……或致生事。……兹予制一金瓶,送往西藏,于凡转世之呼必勒罕,众所举数人,各书其名置瓶中,掣签以定。”各蒙古之呼必勒罕转世,令于雍和宫至金瓶内掣签。清政府还将改革的原因,以及确定转世活佛的具体方法写在了《喇嘛说》中,并且用满、汉、藏、蒙古四种文字撰刻成碑,立于雍和宫中轴线大雄宝殿前。

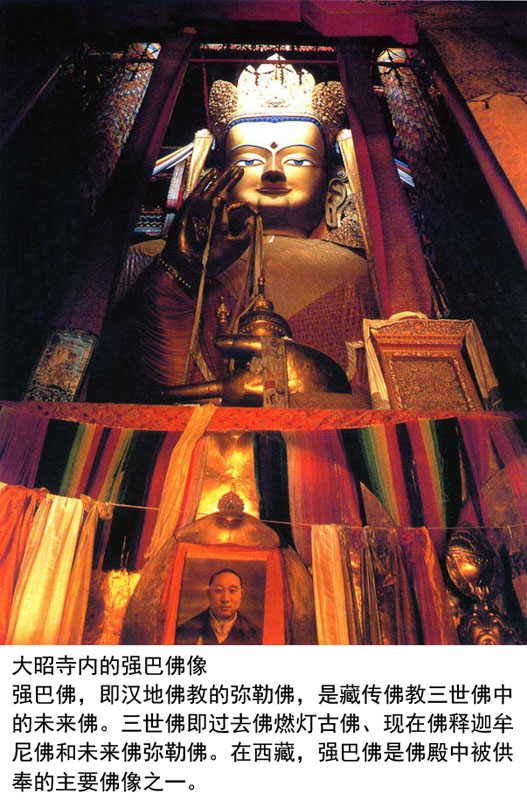

乾隆皇帝为了防止藏传佛教在活佛转世过程中可能产生的各种弊端,避免蒙古王公贵族利用喇嘛教,并与宗教领袖人物互相勾结,集政教权势于一身,以形成与中央政府分庭抗礼的不利局面,在髦耋之年大胆地对当时藏传活佛转世制度进行了改革,建立了金瓶掣签制度。针对藏传佛教活佛转世的问题,清政府在乾隆五十七年(1792)制定了《藏内善后章程二十九条》,对西藏的政治以及宗教制度等进行了重大的改革。《藏内善后章程二十九条》中的第一条,具体规定了藏传佛教活佛转世的制度。尔后分别在西藏大昭寺和北京雍和宫设立了“金奔巴”(纯金瓶,奔巴,藏语“瓶”)。设置在北京雍和宫里的由清政府特制的“金奔巴”,决定北京地区和内蒙古地区活佛喇嘛的转世;而设置在西藏大昭寺内的由清政府特制的“金奔巴”,则决定达赖与班禅的转世。并且颁布蒙、藏各个地区,使所有僧俗徒众皆尽知晓。自此,清朝中央政府将转世灵童的确立权掌握在清王朝的手中。

金瓶掣签时,首先将推举出的幼孩挑选数名,然后将挑选出的幼童的姓名、出生年月日各写一签,装入瓶中。掣签时须事前呈报中央,然后在驻藏大臣或理藩院大臣的监制下实施。金瓶掣签达赖和班禅两大活佛系统极为严肃而隆重,对其转世灵童的认定,在程序上都十分严格。

“金瓶掣签”制度的实行,也是清朝中央政府对西藏、蒙古地区行使主权的一种具体体现。这不仅进一步加强了清王朝对藏传佛教的管理,也防止了蒙藏贵族对宗教权力和财产的染指。自此,清政府就把确立格鲁派领袖达赖、班禅活佛转世的权力从地方上层手中转到清朝中央政府手中。清乾隆以后乃至民国时期,一直到新中国成立以后,藏传佛教活佛的转世灵童的确立尽袭此制,从未更改。金瓶掣签制度不仅使清朝政府对蒙藏地区的佛教进行了整顿,而且使清朝统治者掌握了蒙藏地区佛教的基本情况,同时也树立起大清王朝皇帝的尊严与神圣不可侵犯的形象,巧妙地把西藏神权和清王朝的政权紧密结合起来,无形中提高了驻藏大臣的地位,使其权力高于达赖、班禅。从此,“金瓶”便成为中央皇权在蒙藏地区的象征。乾隆皇帝设立的两个金瓶掣签,轻而易举地把蒙古活佛转世的人事权由西藏上层喇嘛的手中转移到清朝统治者的手里,进一步加强了清政府对蒙、藏地区的绝对权威,安定了蒙藏地区的社会秩序。虽然金瓶掣签制度在实施过程中有免签者,但是不管怎么样,转世灵童都必须履行中央政府的特批手续才能生效,即使在内忧外患的民国时期,西藏达赖、班禅活佛的转世也仍然要履行中央政府的特批后,才能取得合法的地位。

![]()