僧侣的袈裟,又称为「法衣」、「法服」、「僧衣」等,即出家人穿的衣服。

僧侣袈裟的形成,源于印度。佛教规定:剃发、染衣、受戒,是出家人取得僧侣资格的必要条件。佛教僧侣必须剃发、染衣、受戒,其意是要求佛弟子要专心致志地研修佛法,抛弃贪、嗔、痴,并且标志着从此不在穿衣、梳洗打扮上浪费时间和多费心思了。剃发、染衣都是表示佛弟子皈依佛门后要过简朴的生活,根除贪心。因此,佛教僧侣的标志不仅仅是剃度,还有服饰。

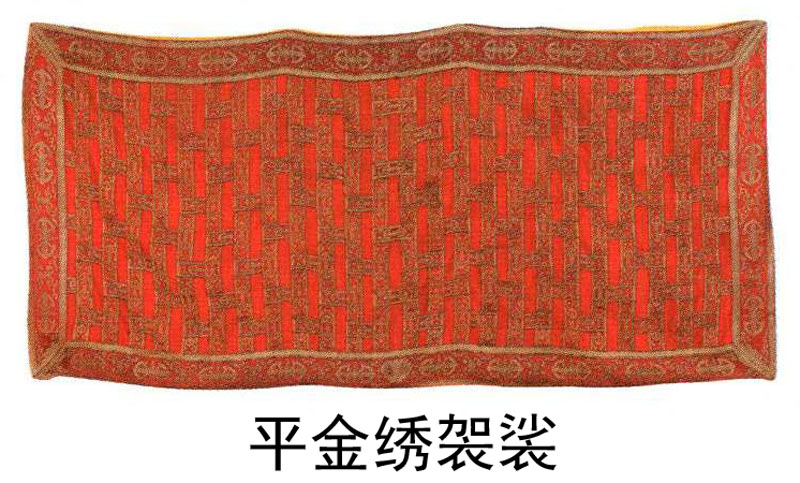

佛教对僧侣的服饰有严格的规定,按照僧衣的性质可以将其分为内衣、上衣、大衣三种,合起来称为“三衣”。佛教把“内衣”称为“安陀会”,因其由五条布缝成,所以又称为“五条衣”;佛教把“上衣”称为“郁多罗僧”,因其用七条布缝制而成,所以又称为“七条衣”;佛教把“大衣”称为“僧伽胝”,俗称为“祖衣”,因其是由九条到二十五条布缝制而成,所以又称为“九条衣”,“僧伽胝”是佛教僧侣的大礼服。三衣总称为袈裟。

佛教形成初期,对出家人的服饰并没有具体的规定。当时印度出家人的衣服除了披着的方法与式样跟俗人不同外,并没有太大的区别,也没有限制僧侣衣服的数量。一年的冬天,释迦牟尼看见佛教弟子们把化缘得来的布料有的戴在头上,有的披在肩上,还有的缠在腰上,让人看起来十分不雅,而且有失佛教的威仪。有鉴于此,释迦牟尼便制定了僧侣服饰的规定。

由于印度天气炎热,即使在深冬季节里的子夜,有三件衣服就足可以御寒了。所以释迦牟尼佛规定僧侣的袈裟不得超过三衣,即内衣、上衣和大衣。不过释迦牟尼佛最初规定的三衣并没有具体地规定用几条布与几块布做成,因此当时的袈裟也就没有五条、七条、九条衣的名称。

出家人披在身上的袈裟为什么要做成一块块的呢?说来还有一段有趣的来历。据说当年释迦牟尼佛住世时,有一次由壬舍城出游,看见稻田是一块一块的很整齐,便对弟子阿难说:“你能不能按着田地的样子,为大众僧人做一件衣服呢?”阿难当即应允下来。果然,没有过多久释迦牟尼佛就看到诸比丘身上都披上一块块布做成的袈裟了。释迦牟尼佛赞叹阿难聪明,能广解其意。这是袈裟用一块块布做成的说法之一。

关于袈裟为什么要做成一块块的还有另一种说法。这种说法是僧侣的衣和食都是化缘而来的,化缘得来的布自然是大小不等、尺寸不一,故而僧侣的袈裟是由一块块的布条拼成的。有的袈裟甚至还用捡来的布,即普通俗人的弃物,常常丢弃在垃圾场或墓地边的破布,僧侣将其捡来,经过洗晒缝制而成为袈裟。这种用捡拾来的破布做成的袈裟,自然是一块块的。因此这种袈裟被称为“粪扫衣”,另外佛教界还给它一个很文雅的名称即“福田衣”和“百纳衣”,官称为“奠扫衣”。由这种法衣可以看出,早期佛教僧侣的生活是十分艰苦的。不过,在佛教经典中最提倡穿的“袈裟”就是这种“粪扫衣”,即“福田衣”。佛教经典《释氏要揽》认为道路的弃衣、粪扫处的衣、河边的弃衣、蚂蚁叮咬的洞衣、破碎的衣、火烧坏的衣、水渍过的衣、老鼠咬过的衣、牛嚼坏的衣、产妇穿过的衣等十种衣是佛教最提倡穿的衣服,并且认为僧侣穿这种衣服有十大方便,即随意可坐,随意可卧,唯粗衣数,少所求索,浣濯易,染易,难坏,更不余衣,不失求道。其实释迦牟尼佛提倡僧侣穿“粪扫衣”的目的在于断除僧侣的贪欲,让他们远离对物质生活的执著,佛教认为这有益于僧侣道心的增长,这些要求是很符合佛教菩心修持的原则和精神的。

随着社会的发展,佛教界的僧侣很少穿用捡来的破布做成的袈裟了。不过,现在的袈裟即使是用新布做成的,也把它截割成一条条、一块块的。因此,袈裟按其形状还有一名称,也叫它为“割截衣”。这样制作袈裟其实是很讲究的,它充分体现出佛教的内在精神,其目的就使佛弟子要静心修持,舍弃贪欲,而且还能够防止袈裟被盗卖贩用。

袈裟虽然用布条做成,但是所用布条的格数皆为单数。因为单数为阳,如同太阳万丈光芒,能够使万物生长;偶数为阴,宛如秋天隆冬季节,秧苗枯萎。所以袈裟所用布条的数目只取单数,袈裟所用布条的数目越多,表示品德越高。袈裟的长格,表示圣法增加;短格象征恶法减少。现在的袈裟有:七十九条的、二十五条的、七条的、五条的等。佛教认为身上搭上袈裟的佛弟子,都会证得正果,所以,袈裟也叫“解脱服”。

佛教僧侣所穿“袈裟”,特别是三衣布料的颜色,可以说基本上都是老百姓不喜欢的颜色,即青不是正青、蓝不是正蓝等不正色的布料。对三衣所用布料的颜色,佛教界有两项主要的规定:第一不允许用纯色或上色,即纯青、纯黄、纯赤、纯黑、纯白和青黛、落沙、黄蓝和郁金等颜色。第二要在新做成的法衣上点上一块别的颜色,使之成为坏色衣。

其实真正的坏色衣是僧侣们用树皮汁液,或用污泥渍污而成,而且在新做成的法衣上缝上一块旧衣上的旧布,以示坏“式”。还有一种方式是在做成的法衣上点上一块其他的色渍。

“坏色”在梵语中是不正、坏、浊、染、杂的意思,所以“袈裟”本义是一种草,由此引申为用植物的汁液染色而成的“不正色”。释迦牟尼佛规定佛弟子不得穿纯正色的法衣,所以僧侣的衣服名为“袈裟”。

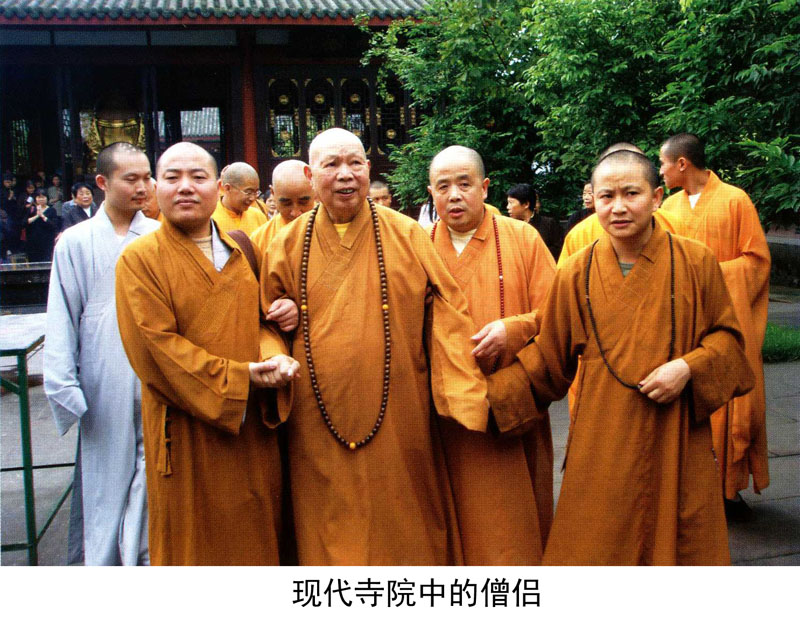

一提袈裟,人们自然认为是和尚披在肩上、没有衣袖的法衣。佛教传入中国后,因中国地域辽阔,气候差异很大,所以中国的汉族僧侣搭上袈裟后,还要穿上衣、裤和大褂等。搭在肩上的袈裟,宋朝时以紫色袈裟为荣,明朝末年,以红为多,现在除高僧披红色袈裟外,一般僧侣着装多为褐色。袈裟左肩下有一枚大环,作为扣搭之用,学名“哲那环”,焚文音译为“跋遮那”。

![]()