清朝统治者大力扶持佛教,使佛教的发展速度超越了历史上任何一个朝代。此外,清政府进一步加强了对喇嘛教的控制,巩固了对西藏、内蒙的统治。

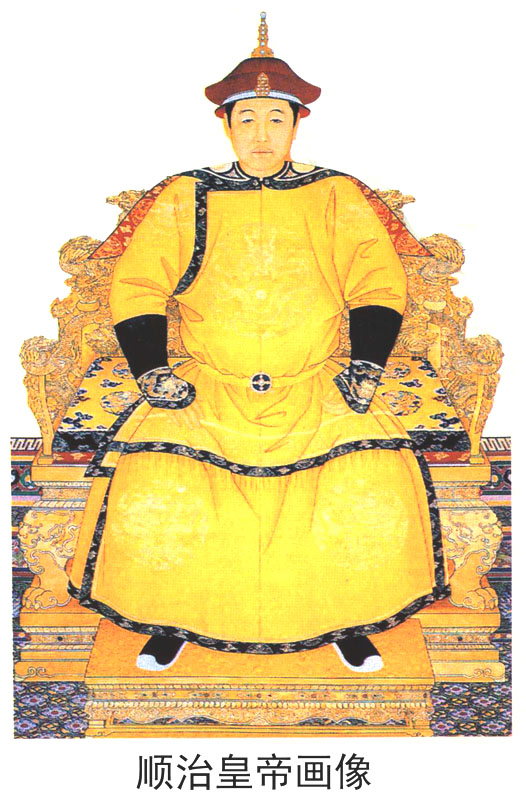

清代自顺治皇帝定鼎中原,历经康熙、雍正、乾隆三朝,随着国力的日益强盛,佛教再度复兴与发展起来。仅自清世祖顺治皇帝始,至清圣祖康熙六年(1667)为止,二十多年间,以京城为中心的直隶各省兴建的新寺、修复旧寺的数额甚至超过了明代的全盛时期。

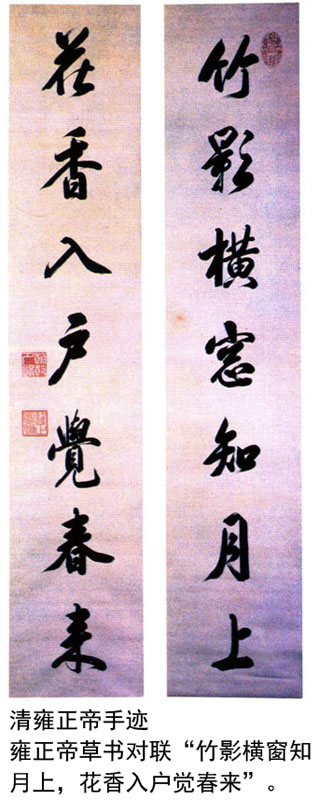

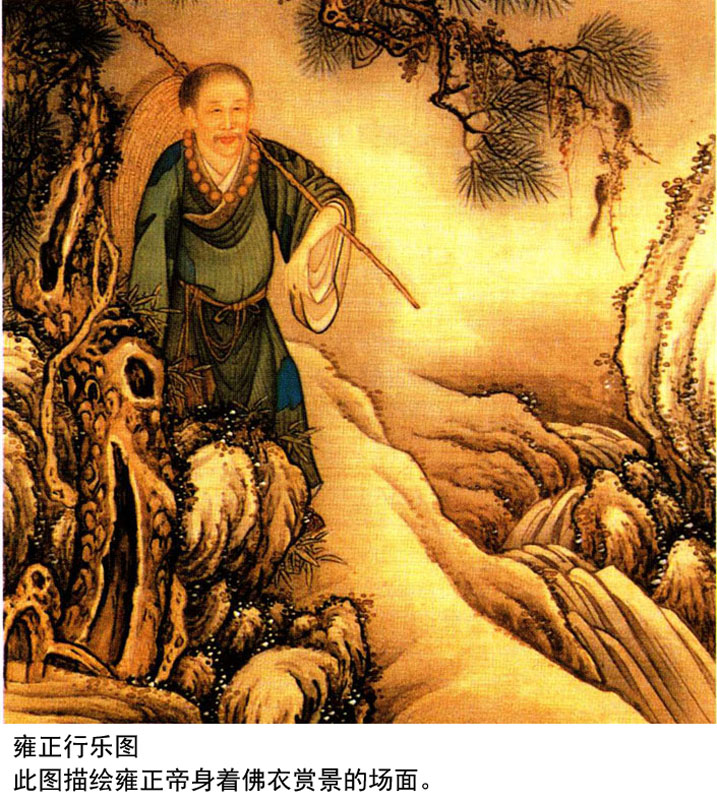

据《清会典事例·礼部》载:“通计直省敕建大寺庙共六千七十有三,小寺庙共六千四百有九。私建大寺庙共八千四百五十有八,小寺庙共五万八千六百八十有二。”清世祖顺治皇帝极喜研修佛法,又好参禅,在位期间曾广召天下禅宗名僧入京谈论佛法。在《顺治皇帝悟道偈》里他曾写道:“吾本西方一衲子,缘何落在帝王家。”由这一偈文可见清世祖顺治帝与佛教有着很深的渊源。清世祖平素喜好参禅,在位期间对汉传佛教十分推崇,从顺治皇帝对佛教的悉心维护,以及对高僧大德的格外偏爱中似乎可以得到某些印证。如顺治十四至十六年(1657~1659),顺治皇帝曾广召天下禅宗名僧入京谈论佛法,据《普济玉林国师语录年谱》记载:顺治皇帝曾经两次诏请临济宗名僧玉林通绣入京说法,并且封为“大觉普济禅师”和“玉林国师”,赐以金印,使其名重朝野。清世祖顺治皇帝命又命选僧一千五百人从玉林通绣受戒,足以体现出顺治皇帝对汉传佛教的大力扶植。民间传说清世祖对佛教不仅是扶植,而是极为崇信。传说顺治皇帝在其宠妃董鄂氏病逝后,曾舍弃王位而离宫出家,后被群臣请回。无论这一说法是否属实,都可以说明北京佛教在清朝初期的发展与繁荣。康熙皇帝虽然推崇程朱理学,但是对佛教也大加褒扬。如康熙皇帝六下江南的时候就常住名山巨刹,而且往往书赐匾额,撰制碑文,对佛教也表示接近。清世宗雍正皇帝即位后,崇佛之举甚于圣祖,自号“圆明居士”,以禅门宗匠自居。雍正皇帝尤其喜欢钻研佛法,不但常与禅僧来往,而且对禅颇有研究。雍正皇帝还将自己修习佛法之所得,编纂为《御选语录》十九卷。为弘传佛学,清世宗于雍正十一年(1733)在京设立藏经馆,召天下名僧对历代藏经进行整理,重新刊印。雍正皇帝在提倡禅学的同时,还敕建佛教寺庙。如驰名中外的大钟寺(当年的觉生寺)即于雍正十一年(1723)所建,其殿堂匾额,皆为世宗所题。寺内御制《觉生寺碑》,亦为雍正皇帝所题。此外,雍正年间还重修了千佛寺、卧佛寺、法源寺等多座佛教各宗派寺庙。为弘扬佛学,雍正初年世宗命北京黄寺土观呼图克图一世将藏文大藏经《甘珠尔》部分译成蒙文;雍正十一年,又在京城设立了藏经馆,延请博通教义的高僧于京城贤良寺内对历代藏经加以整理,仅整理工作就历时三年之久。藏经的正式开雕始于雍正十三年(1735)二月,前后历时四年,称为《龙藏》。内容系据明代《永乐北藏》为底本,并增入明清佛学界的新著述,凡724函,1670部,7240卷。雍正皇帝在位期间,佛教得到很大发展。

高宗乾隆皇帝即位后,清国力与日俱增,史称“康乾盛世”,佛教亦达极盛。乾隆年间不仅完成了雍正年间开始的汉文大藏经的雕刻刊印,并组织人力将汉文大藏经译成满文和蒙文,这一浩大工程历经十八年完成。清代官刻的《大藏经》通称为《龙藏》。乾隆年间北京地区佛教寺庙的兴建、修复工程亦达到历朝空前的水平。时人颇有议论,如清汪由敦在《重修圆通禅庵碑记》中云“佛教流布中国三千余年,今世梵刹琳宫,照耀寰宇,京师大盛。”。由此可见,当时北京地区佛教寺庙数量之多,规模之大,自古及今,皆无可匹敌。随着寺庙数量的猛增,僧侣数量也迅速增加。乾隆初年,以北京为中心的直隶各省,由官方承认的合法僧侣达三十四万多人。这一数字充分表明清代佛教发展的速度,已经远远超过以往历史上任何一个朝代。

清代自清世祖顺治皇帝始至历代诸帝出于政治目的,不但尊崇汉传佛教,而且对藏传佛教也采取扶植的态度。早在17世纪初期,藏传佛教已经在蒙满地区传播、发展。一些著名的喇嘛亦纷纷到关外传教,并且受到清太祖的礼遇。到清太宗皇太极时,西藏五世达赖喇嘛已经开始和盛京方面建立了联系。清王朝入主中原定鼎北京后,为了进一步强化对蒙藏地区的直接管辖,更特别看中喇嘛教对蒙古的作用。正如清魏源在《圣武记》中所讲的“以黄教柔训蒙古”,正是清政府安藏定边的基本国策。清历代统治者都把对藏传佛教的扶持当成清政府整个统治方针的重要组成部分,乾隆皇曾直言不讳地说:“兴黄教即所以安众蒙古”(《喇嘛说》,见雍和宫四体碑)。清政府兴喇嘛教是为了安定蒙藏边陲之地,以达到巩固中央集权之目的。由于清王朝历代皇帝对藏传佛教的扶持与重视,京城喇嘛庙亦相继修建。北京地区喇嘛庙,总计有四十多座,即有东黄寺(普净禅林)、西黄寺(清净化城)、嵩祝寺、福佑寺、前里寺、后里寺、隆福寺、护国寺、妙应寺、五塔寺、嘛哈噶喇寺(普度寺)、宝讳寺、永安寺、阐福寺、弘仁寺、福禅寺、达赖喇嘛庙(汇宗梵宇)、三宝寺、五门庙、功德寺、普胜寺、资福寺、净住寺、新正觉寺、圣化寺、慧照寺、化城寺、三佛寺、长泰寺、慈佑寺、梵香寺、同福寺、普寿寺、广禄寺、布达拉寺、普宁寺、殊像寺、溥仁寺、扎什伦布寺、永慕寺、大清古刹(察罕喇嘛庙)等。其中雍和宫原是清世宗雍正皇帝称帝前的藩邸,乾隆九年(公元1744年)改为喇嘛庙,额定喇嘛五百零四,居京师喇嘛庙之首,寺中檀木大佛,高五丈六尺,和五百罗汉山及楠木佛龛被称为“三绝”。自乾隆末年,金奔巴瓶设于此,雍和宫在喇嘛教中的地位更为重要。西黄寺曾是五世达赖和六世班禅在京的驻锡地,不仅是蒙、藏地区僧俗来京的参佛烧香之地,而且京师王公大臣也时常前往礼佛、布施,因而西黄寺成为藏传佛教的圣地。在清代,藏传佛教在政治上享有较高的政治地位。由于清王朝对藏传佛教的重视,藏传佛教在京城地区亦随之昌盛与繁荣起来。

达赖喇嘛和班禅额尔德尼是藏传佛教格鲁派里两个最大的活佛,也是当时西藏地区两个最大的封建领主。清王朝入关以前就与藏传佛教建立了联系。清王朝定都北京后,清世祖顺治皇帝为了巩固统治秩序,继续实行太祖、太宗推崇和利用喇嘛教的政策。

顺治皇帝曾派专使前往西藏问候达赖喇嘛和班禅大师,并在西藏各大喇嘛寺庙熬茶放布施。顺治八年(1651),又派遣专使恰噶喇嘛和喜饶喇嘛入藏敦请五世达赖喇嘛来京会晤。为迎请五世达赖喇嘛的到来,当时清政府在安定门外镶黄旗教场北(今德胜门外西黄寺大街)专门修建了喇嘛寺庙西黄寺,作为款待五世达赖在北京期间的驻锡之所。五世达赖喇嘛阿旺·罗桑嘉措欣然接受了清政府的邀请,于顺治九年(1652)率领藏官侍从三千多人起程前来北京。当五世达赖喇嘛行至青海境内时,顺治皇帝还派亲王和内务大臣前往欢迎,并且亲赐“金顶黄轿,黄伞潘幢”。是年农历十二月十六日五世达赖一行抵达北京。清顺治皇帝为表达他对五世达赖阿旺·罗桑嘉措到来的热烈欢迎,顺治皇帝以畋猎名义,出南苑与达赖喇嘛作为路遇而亲自出迎。

五世达赖喇嘛阿旺·罗桑嘉措到北京后,顺治皇帝非常高兴,亲自在太和殿设宴为五世达赖喇嘛洗尘,并赏赐黄金550两,白银11000两,大缎1000匹,以及珠宝、玉器、骏马无数。顺治十年(1653),顺治皇帝赐五世达赖金册、金印,赐封达赖喇嘛为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦喇怛喇达赖喇嘛”。从此,达赖喇嘛的封号正式确立,藏传佛教格鲁派历世达赖喇嘛转世都必须经中央政府册封始成为定制。

康熙皇帝是中国历史上很有作为的帝王之一,精通多门学问。康熙皇帝亲政后对藏传佛教也大加褒扬,并且派遣专使入藏看望达赖喇嘛和班禅大师,同时命人带去贵重的礼物。康熙皇帝对喇嘛教著名活佛及其他上层人士都给予优厚的待遇和极高的礼遇。清政府对喇嘛教各宗派首领都具有封赠和废黜权。康熙皇帝曾多次对蒙藏上层人士和喇嘛教首领说:“本朝为护法之主。”(《清圣祖实录》)为加强对喇嘛教的管理,清王朝采取“众建而分其力”的政策。康熙三十二年(1693)康熙皇帝以哲布尊丹巴胡图克率喀尔喀蒙古内附有功,封其为大喇嘛,令其独掌漠北教务,自此使他成为黄教的第三大活佛。康熙四十五年(1706)康熙皇帝又敕封章嘉胡图克图为灌顶国师,执掌漠南教务。康熙五十二年(1713),康熙皇帝册封五世班禅罗桑意希为“班禅额尔德尼”,令其掌领后藏教务,从而清政府正式确定了班禅的封号和政教地位。自此,形成了达赖与班禅互为师徒而又互相主持转世仪式的传承,以及达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛系统,使他们具有同等地位。清政府这一举措不但加强了清王朝中央政府对宗教事务的统一管辖,而且也分散和削弱了以达赖喇嘛为首的神权势力及其对蒙古地区的控制,使北京成为藏传佛教的中心。

清王朝不仅敦请达赖喇嘛来京会晤,而且还延请班禅大师前来京师。乾隆四十五年(1780)八月十三日,是清高宗七十寿辰,六世班禅额尔德尼·洛桑贝丹意希在乾隆皇帝的邀请下来京参加祝寿活动,清高宗乾隆皇帝先是在承德避暑山庄淡泊城敬殿和万树园等地设宴隆重欢迎,而且特诏在热河仿班禅在西藏的住所扎什伦布寺形制而修建了“须弥福寿之庙”(班禅行宫),以供六世班禅居住,并赏赐金币。随后,又回到京师,在南苑德寿寺亲切接见。六世班禅额尔德尼·洛桑贝丹意希在北京期间驻锡西黄寺,在那里讲经说法。清王朝对六世班禅额尔德尼·洛桑贝丹意希礼敬供养,并赏赐玉册玉印。不久六世班禅突患天花,身染重病,乾隆皇帝立即亲自前往西黄寺探视并派遣御医为其诊治。因医治无效,六世班禅在西黄寺圆寂,终年四十九岁。乾隆皇帝十分悲伤,为此停止上朝数天,还命亲王们前往致祭,又令京师各寺喇嘛唪经四十九天。乾隆四十六年(1781)二月十三日,当六世班禅舍利金龛柩返回西藏之际,乾隆皇帝亲往西黄寺拈香祭送,并留下六世班禅的高徒二十几人,居住在热河须弥福寿寺,向内地喇嘛传授藏经律。为缅怀六世班禅,乾隆四十七年(1782),乾隆皇帝又诏命在西黄寺的西边修建了“清净化城塔院,藏其经咒衣履”,以资纪念。清净化城塔俗称班禅塔。乾隆皇帝御笔《清净塔记》,在碑文中他高度赞扬了六世班禅为维护祖国统一、民结团结,粉碎英殖民者分裂中国阴谋的功德。又派理藩院尚书博清额等护送其灵柩至扎什伦布寺。

在清代,除达赖喇嘛、班禅大师外,另一位享有殊遇的是章嘉胡图克图活佛。章嘉喇嘛是内蒙古地区黄教界的领袖。康熙二年(1687)二世章嘉阿旺罗布桑却拉丹应清圣祖康熙的召请来到北京,当时驻锡法源寺。康熙三十七年(1693)熙皇帝再次召请其入京。章嘉喇嘛在京期间,康熙皇帝对他也极为尊崇,赏赐各种珍奇物品,而且还赐予“驻京札萨克达喇嘛”之职,并主持佛教事务。康熙四十五年(1706),清政府正式承认章嘉喇嘛的活佛称号,并赐金印以及九龙黄褥、貉皮被褥,令其掌管内蒙古佛教事务。康熙五十年(1711),章嘉活佛再次来京,清廷为他在地安门内三眼井东口外东侧修建了一座喇嘛寺庙,康熙皇帝亲赐寺额,名为嵩祝寺。自此,嵩祝寺成为章嘉活佛在京驻锡之所。二世章嘉活佛圆寂后,雍正二年(1724),八岁的三世章嘉若必多吉奉诏到达北京,先驻锡梅檀寺,后被迎至嵩祝寺。雍正皇帝令其与第四皇子弘历一起读书,习汉、蒙、满三种文字,章嘉三世与乾隆皇帝从那时便结下了同窗之谊。据《章嘉国师若必多吉传》记载,乾隆十年(1745)乾隆皇帝曾遵照喇嘛教的严格礼仪,接受章嘉国师传授全部的“胜乐铃五神”灌顶法。作为传授灌顶的酬谢,乾隆皇帝送给章嘉三世一具镶满奇珍异宝,重约百两的金质曼札,以及其他财宝无数。还赐予他享有“紫禁城内乘用黄车”的特殊待遇。由此可见,章嘉三世亦备受清廷尊崇,从有清一代来看,这些活佛为维护祖国的统一和民族团结都曾作出了重要的贡献。

清政府通过达赖、班禅、哲布尊丹巴和章嘉四大活佛体系广泛地团结了藏传佛教界的宗教人士,并以喇嘛教为重要纽带,加强了京城和蒙藏边疆地区的联系,从而自然增强了中央政府的凝聚力,达到了“除逆抚顺,绥众兴教”之目的。由于清朝历代皇帝对于藏传佛教采取尊崇利用的政策,喇嘛教继元朝后再次得到大规模的发展。其实恰恰显示出清朝中央政府礼遇活佛、崇尚喇嘛教所发挥的巨大政治威力。

清政府为了进一步加强对喇嘛教的控制,乾隆五十八年(1793)又颁布了《钦定章程》,进一步确定了西藏地区政教合一的制度。《钦定章程》明确规定,所有西藏地区寺庙和喇嘛都受清朝理藩院管理,使北京成为全国喇嘛教管辖的中心。当时清政府《钦定二十九条章程》颁发后,得到西藏宗教著名领袖和上层人士由衷的拥护。八世达赖奏称乾隆皇帝说:“卫藏诸事上烦大皇帝天心,立定法制,垂之久远,我及俗番众感切难名,何敢稍有违拗,将来立定章,惟有同驻藏大臣鲁率噶伦及番从等谨遵照,事事实力奉行,自必于藏地有裨益,我亦受益无穷。”由此可见,清朝政府金瓶掣签制度得到西藏喇嘛教宗教领袖的认同。

![]()