早起佛教思想认为,佛陀是超人化的,不能具体表现相貌。所以早期佛教艺术品中表现佛前生(本生)和今世生平(佛传)的浮雕故事画,都以象征手法出现,并没有佛陀的形象。

印度阿育王时期(前273~前232),开始把佛教的教义化为故事和雕刻绘画加以艺术表现。但有一个有意思的现象,就是在公元2世纪以前佛教艺术品中并没有佛的形象,而是在佛陀生前到过之处刻一脚印,说法处刻一法轮、宝座和菩提树等。

一直到犍陀罗艺术时期(从公元2世纪开始),才出现佛陀的形象。这一时期大乘佛教开始流行,允许民众礼拜佛像,而且犍陀罗地区长期受希腊文化影响,原来就有崇拜偶像的习惯。早期的佛像因受希腊神像的影响,带有浓厚的希腊风格。

公元3世纪时,犍陀罗艺术影响了印度南部的阿玛拉瓦底艺术,在南印度的佛教艺术品中也出现了佛的形象。

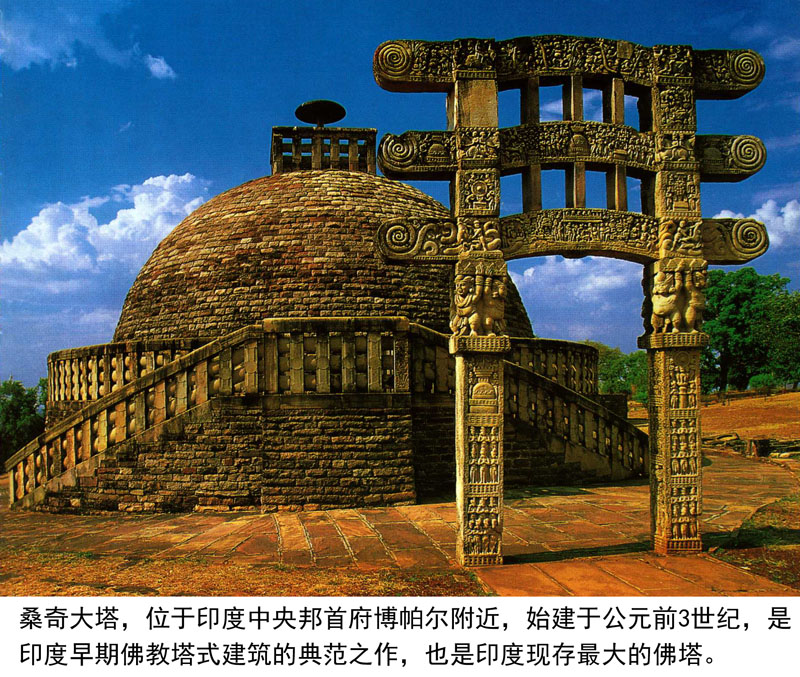

早期佛教艺术以帕鲁德遗迹、桑奇大塔、阿玛拉瓦底遗迹和那迦周尼康荼遗迹为代表。

桑奇大塔东礼门横梁上表现的佛“逾城出家”,画面是一匹马,马背上立一伞盖,马的后面有几个人在告别,另有一男子向巨大的佛足迹礼拜;同一题材,犍陀罗出土的浮雕是佛坐在马背上,另有几人相随。

表现佛成道后“初转法轮”,桑奇大塔西礼门横梁上的画面是,中央一个巨大的宝轮,众多的人和动物在两旁虔诚地听法;犍陀罗出土的公元3世纪初的雕刻为,佛坐在一个有宝轮的座上,手施无畏印,众人在两旁听法。

阿玛拉瓦底出土的“礼拜图”,中间是一宝座,座前一对足迹,座的背后是伞盖和菩提树,两旁有人合掌礼拜。在帕鲁德出土的“波斯匿王访佛”,画面中心的建筑物内有一法轮,法轮上竖伞盖,说明佛陀所在。

![]()