罗汉,是梵文「阿罗汉」(Arhat)的略称,原意是指依小乘佛教修行所能达到的最高境界,即「阿罗汉果位」。达到此种境里,就破除了一切烦恼,得以解脱生死轮回而进入涅槃,后来把得此果位的出家人称为罗汉。

罗汉又称声闻,意思是“以佛道声,令一切闻”,就是弘扬佛法之意。

缘觉,梵文称为“辟支佛”,就是生在无佛之世,自悟十二因缘而得解脱生死轮回,证入涅槃果位的。缘觉的形象是以头顶上微现肉髻,面目与佛相同,但身体的比例同菩萨一样。

罗汉形象在中国佛教造像中非常普遍。云冈石窟第18窟有十大弟子雕像,第9窟出现了两个声闻弟子做佛的辅弼人物,这种形式被一直沿用,只是弟子的位置更加重要了。隋唐时期,石窟中罗汉形象增加,表现的是宗派传承的历代祖师。安阳宝山石窟大住圣窟刻出了二十四罗汉;龙门石窟擂鼓台中洞刻了二十五罗汉。这两处罗汉像,在每一像旁都刻了罗汉的名字。龙门石窟东山看经寺刻出了二十九罗汉像。

晚唐、五代时期,以十六罗汉为主。

从北宋开始,盛行十八罗汉和五百罗汉题材,这两种形式一直被沿用到近代。

十六罗汉,据佛经说,他们是释迦牟尼的弟子,在释迦佛涅槃之后,他们受佛的嘱咐,不入涅槃,常住世间,受世人的供养而为众生作福业。他们分散在南瞻部洲、鹫峰山等十六处,等到弥勒佛出世之前才完成使命。北凉时期道泰翻译的《入大乘论》记了十六大声闻护法,但未列出他们的名字。现在见到的十六罗汉题材,依据的是唐代玄奘译的《大阿罗汉难提密多罗所说法住记》。自从玄奘译出了《法住记》,十六罗汉受到了佛教徒的普遍信仰,石窟中也出现了这种题材。敦煌西千佛洞第16窟晚唐壁画中就有十六罗汉像。五代时期的大足石窟大佛湾第36窟、杭州烟霞洞等石窟都雕刻了十六罗汉。

十八罗汉由十六罗汉发展而来,最早出现在五代时期的绘画中。北宋苏轼在谪居海南时,曾见到五代前蜀张玄画的《十八罗汉图》,并为之作赞。苏轼还见到了贯休绘的十八罗汉,也作了赞文,并标出了十八个罗汉的姓名,他们是在十六罗汉之外加上庆友尊者和宾头卢尊者。石窟寺中十八罗汉题材不常见,只有个别地点有雕造如杭州飞来峰金光洞。洞中凿出一石床,床的上层刻十八罗汉像,这些像完成于宋代。藏传佛教中的十八罗汉,是在十六罗汉外加摩耶夫人和弥勒,明清时期又加上了布袋和尚。在近代,十八罗汉常塑在大雄宝殿内,作为三世佛的环卫。

五百罗汉在佛经中很常见,如西晋时期竺法护译出《佛五百弟子自说本起经》。关于五百罗汉有不同的说法:一种说是参加第一次结集或第四次结集的五百比丘;一种说是常随释迦左右的五百弟子。

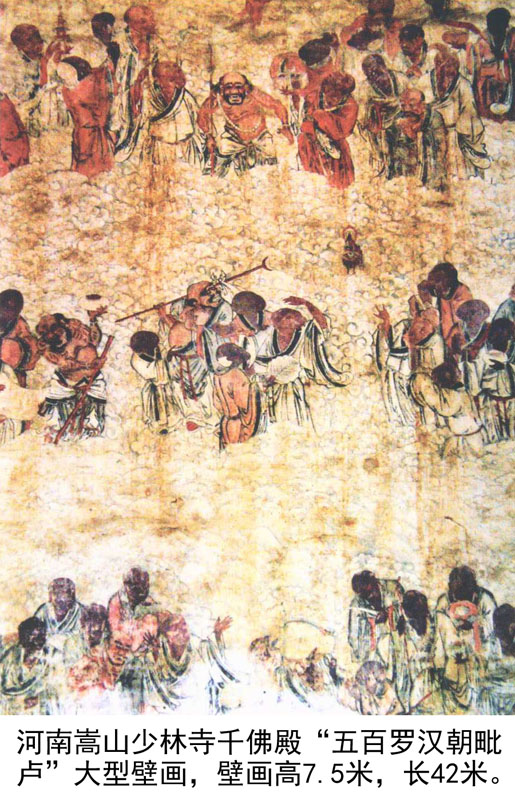

中国在唐代就创作了五百罗汉形象。《五代名画补遗》记载,唐代著名雕塑家杨惠之在河南府广爱寺塑了五百罗汉,这是现知最早的五百罗汉形象。五代时期,五百罗汉开始兴盛。吴越王钱氏造五百铜罗汉于天台山;道潜禅师在净慈寺创建五百罗汉堂。北宋时期五百罗汉的信仰更盛,各地寺院多建五百罗汉堂。石窟中也出现了五百罗汉窟,如大足大佛湾第168窟,窟的正壁和左、右二壁,都刻满罗汉,共计约532身。早期的五百罗汉没有姓名,在宋代有人为之创立名号。原来认为最早的石刻记录是南宋绍兴四年(1134)的《江阴军乾明院罗汉尊号石刻》,碑现已不存,文收在《嘉兴续藏》第四十三函中。近年在广西宜山县会仙山白龙洞摩崖上,发现了北宋元符元年(1098)的《供养释迦如来住世十八尊者五百大阿罗汉圣号》碑刻,记录了十八罗汉与五百罗汉的名号,名号的排列顺序同乾明院碑不相同,这应该是现存最早的五百罗汉名号记载。

![]()