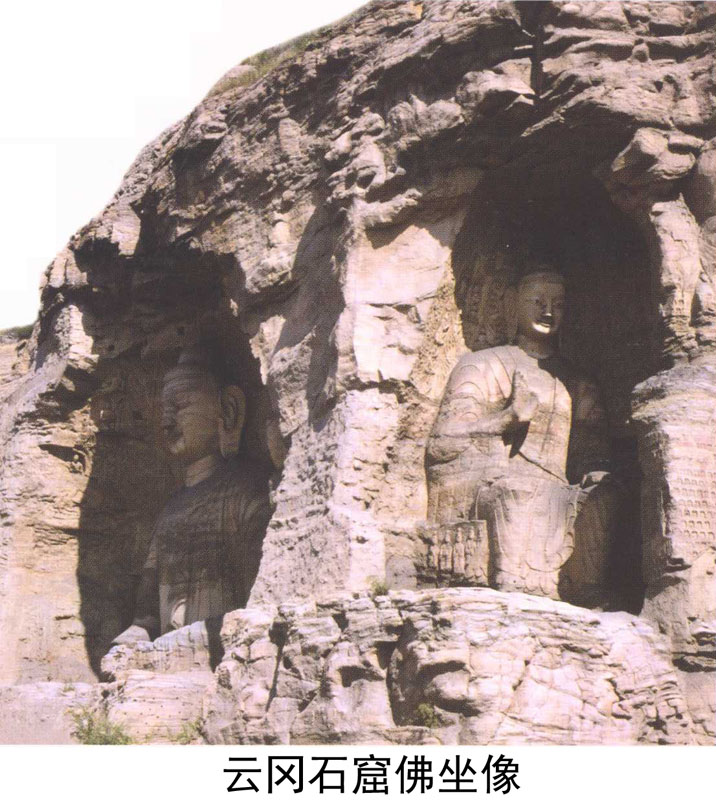

平城(今山西大同)是北魏孝文帝迁都洛阳之前的都城,著名的云冈石窟就在这里。云冈石窟所创造和发展的石窟开凿模式,即石窟艺术的「平城模式」。

云冈石窟是新疆以东最早出现的石窟群,又是当时统治中国北部的北魏皇室、显贵集中各地技艺和人力、物力兴造的,所以它所创造和不断发展的各种新样式,很自然地成为当时中国北部兴凿石窟所参考的典型,成为了石窟开凿的一种模式,即“平城模式”。这种模式影响了东自辽宁义县万佛堂石窟、西到陕、甘、宁北方各寺的北魏石窟,甚至河西走廊西端的敦煌石窟亦不例外。云冈石窟影响范围之广和影响延续时间之长,都是任何其他石窟无法比拟的。

云冈石窟北魏时期的洞窟,由于当时社会政治、文化等因素的变化,呈示出阶段性的发展,“平城模式”也随之而变化。一般把云冈石窟的发展分为三个阶段。

第一阶段包括第16~20窟,即北魏文成帝和平初年(460)开凿的“昙曜五窟”。这一阶段洞窟形制都是椭圆形平面、穹窿顶的仿印度草庐形式。窟内造像主要是三世佛和千佛。主像形体高大,占据窟内大部分面积。造像形象雄伟、刚健,面相方圆,深目高鼻,颈短,肩宽胸厚。衣纹处理一种如第20窟主像的仿毛质厚衣料而凸起的式样,可以看出印度犍陀罗风格的影响;一种如第19窟主佛的轻薄袈裟细衣纹,显现出秣菟罗艺术的一些特点。佛像的服装有右袒式和通肩式两种。菩萨斜披络腋,头戴高宝冠,胸前装饰项圈、短璎珞。

云冈第一阶段的造像气势宏大,表现了鲜卑这一北方新兴民族的内在精神。在艺术处理上,虽然保留了许多旧有风格,但也创造了更多新的意境,使石窟造像这一形式更加完善。

第二阶段的时间是文成帝之后至孝文帝迁都洛阳以前。主要洞窟有第7、8窟,第9、10窟,第5、6窟,第1、2窟和第11~13窟五组。这一阶段洞窟形制平面多作方形,窟内有前后室之分,有的窟在中央立塔柱。窟内壁面雕刻不像第一阶段只有千佛,而是上下重层,左右分段开龛造像,窟顶雕出平蓁棋。造像中大型佛像减少了,造型也不如过去雄伟,但是造像的题材增多了,还出现了世俗供养人行列。造像的面相由丰满趋于长圆,躯体健壮适中。衣纹的处理演变为断面阶梯式,太和十三年前后,佛装改变了过去的样式,出现褒衣博带式服装。菩萨头戴花蔓冠,着交叉帔帛。

这一阶段出现的中国传统形式的建筑和壁面布局,以及佛像褒衣博带式服装,是和孝文帝太和初年开始的汉化改革相适应的。外来的佛教石窟艺术,在北中国就是在这个时期较显著地开始了中国化,这对北方其他石窟的影响非常大。

第三阶段从孝文帝迁都洛阳后,至正光末年(494~524)。这一阶段多为中小型洞窟,布局多样的小龛遍布云冈各处。洞窟内部日益方整,流行的窟式有塔洞、千佛洞、三壁三龛式和三壁重龛式。佛的面相清瘦,长颈,削肩,整个躯体修长、秀美。佛全部穿褒衣博带式服装,衣服的下摆褶纹越来越重叠。菩萨也日趋消瘦,较晚出现帔帛交叉处穿璧。

这一阶段皇室虽然迁到了洛阳,但平城作为北都,云冈继续是佛教重地,加之洛阳开凿大型洞窟不多,很多工艺师留在了云冈,继续发展过去的传统,并创造了一些新的样式和题材,其影响之广泛连龙门也不得例外。

![]()