「敦煌石室」一般是指敦煌藏经洞,编号是第17窟。在不到20立方米的藏经洞内,发现了总数四万五千件以上的遗书、绘画、刺绣等,这些文物的研究构成了敦煌学的一个主要方面。

这些文物为什么封存在石室内?又是怎样被发现的呢?敦煌是古代西北的重镇,历来为西北各部族争夺的目标。每逢大战乱,管理莫高窟的僧人都要出逃避难,寺院因此而荒芜。公元11世纪初,党项族的势力日盛,战争危及敦煌,僧人们在出逃之前,将大量的经卷、文书、佛像和法器等,放在一个洞窟的附窟内,外面用砖封好,并在砖上覆泥绘上壁画,看不出有封堵洞窟的痕迹。宋景祐二年(1035),党项族建立的西夏国,占领了敦煌地区,这个藏经石室得以悄然保存下来。

西夏以后,敦煌日渐衰落。特别是明代嘉峪关以西为吐鲁番所占,敦煌和内地的联系很少,清初虽然打通了新疆,但主要交通线已经改道,敦煌仍然比较闭塞,这一佛教圣地被人遗忘了。

敦煌重新被世人注意,主要归于一个道士的偶然发现。清代道光年间,在莫高窟下寺有一个叫王圆箓的道士,他是湖北麻城人,因为家乡连年干旱,就跑到西北当了道士。王道士化缘得来一些钱,他决定作“功德”,所以找了一些当地的工匠,把佛窟改造为道教的礼拜场所,然后开始清除洞窟内的积沙。

1900年5月26日上午,当清除第16窟甬道积沙时,藏经洞被发现了。

由于甬道内长年堆满了积沙,已对墙壁产生了一种外加的支撑作用,积沙的突然被清除,使九百年前砌造的墙壁裂开了一道大缝。王道士感觉墙后是空的,于是拆除了这面砖壁。一扇紧闭了近九个世纪的小门出现了。打开小门,是一个高约1.6米、宽约2.7米的石室,里面散乱地堆满了数不清的经卷、文书、绣画及法器等。

不久,清政府知道了这个发现,但并没有认识其重要性,又觉得将这些文物运出敦煌花费太大,只是命王道士就地保管。

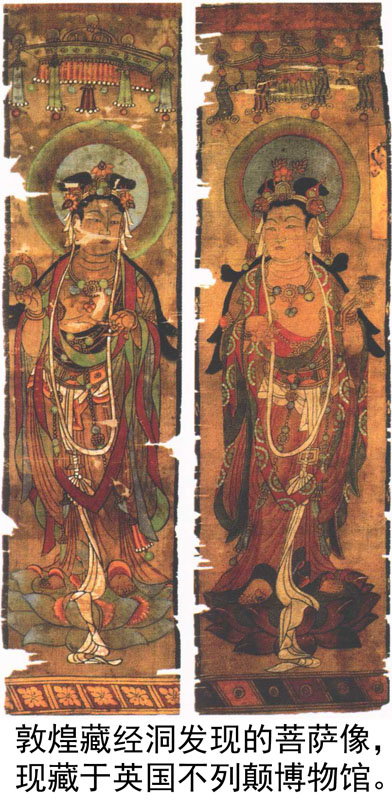

可是当西方的冒险家得知此事后,纷纷拥入了敦煌。首先到达的是英国的斯坦因,他1907年第一次到敦煌,从王道士手中“收买”了写本文书24箱,绘绣的佛画5箱;1914年,他再次掠走5箱写本,两次共掠走文书、遗物一万多件。1908年,法国人伯希和掠走文书5000件。1911年日本人又从王道士处弄走约600件经卷。其后,俄国人和美国人也相继来敦煌掠夺文物。清政府迫于国人压力,将8600多件残卷运到北京,其中一部分又流往海外,剩下的现在存于北京图书馆。

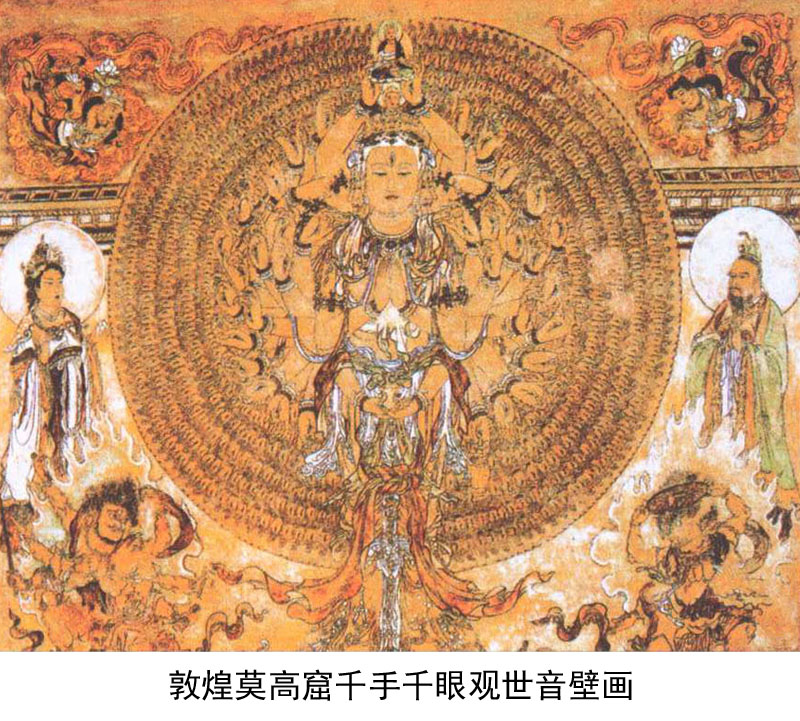

敦煌藏经洞发现的写本包括汉文的3万卷,吐蕃文的1万卷,另外还有梵文、龟兹文、回鹘文、突厥文等文字的写本,汉文写本中有佛教经典、儒家经典、社会文书、文集、科技史料等。藏经洞中还有大量的绘画和刺绣作品。这些文物对于研究中国历史、宗教、语言、文学、社会经济等,都是取之不尽的宝库,已成为今日“敦煌学”研究的重要资料。

![]()