佛教在我国古代历史发展过程当中,有着重要的地位。在其历史发展的过程当中,与中国的传统文化既有相互交融的一面,也有斗争的一面。斗争、交融是客观的历史事实,而这也正是佛教不断变化发展的重要客观因素。

佛教在中国近两千年的传播历史中,清晰地表现出这样的特征:在历经初传、冲突、改进、适应、交汇及融合等的文化整合后,深深地融入到中国传统社会的文化之中,成为其不可分割的重要组成部分。

神灭与神不灭

神灭与神不灭是关于形体与精神关系的问题。南北朝时期佛教徒与排佛者(包括一般无神论者)间,有关神(灵魂)是否因死亡而灭绝发生论争。神灭论主张人死则形神俱灭,神不灭论则认为人死而灵魂(神)仍然存在。

关于人死后精神是否依然存在的问题,是先秦以来的一个主要论题。后来,随着佛教的传入,三世轮回、因果报应、法身、佛性等佛教教义的传播,开启了论争的开端。最早阐述神不灭的是三国吴牟融的《理惑论》:“魂神固不灭矣,但身自朽烂耳。身譬如五谷之根叶,魂神如五谷之种实,根叶生必当死,种实岂有终亡?”东晋时期的慧远在所著《沙门不敬王者论》中,也提倡“形尽神不灭”,“神也者,圆应无生,妙尽无名,感物而动,假数而行。感物而非物,故物化而不灭;假数而非数,故数尽而不穷”。他认为精神并非物质,故能自今世的有情个体转移至来世的有情个体。其弟子南朝宋宗炳在《明佛论》(一称《神不灭论》)中提出:“精神不灭,人可成佛”。

南朝宋何承天撰《达性论》以批判宗炳之说,认为生死为自然现象,形灭则神散,精神不可能从一个体移至另一个体,主张“神灭”。至齐末,范缜著《神灭论》主张:“神即形也,形即神也,是以形存则神存,形谢则神灭也。”“形者,神之质;神者,形之用。是则形称其质,神言其用,形之与神不得相异。”范氏极力阐扬形神一体,令当时朝野一片哗然。许多信奉佛教之士如梁武帝、萧琛、曹思文、沈约等人都著书批驳范缜。梁代以后,虽也有关于形神关系的探讨和争论,但在中国佛教史中已不占重要地位。

沙门不敬王者

沙门不敬王者是指佛门应否向帝王跪拜的争论。佛教开始传入我国时,沙门可以不跪帝王,只是双手合十表示敬意,这与中国传统礼制不合。到东晋南北朝时期,佛教为朝野所崇尚,沙门不跪拜帝王与封建皇权和儒家纲常形成严重矛盾,于是多次出现沙门应否向帝王跪拜的争论。咸康六年(340年),车骑将军庾冰辅政,代成帝作诏书,指出佛教不应矫形骸,违常务,易礼典,弃名教,沙门见皇帝时应行跪拜礼。佛教信徒尚书令何充等上表反对,说“今一令其拜,遂坏其法,令修善之俗,废于圣世”。经过反复辩论,庾冰失败,沙门见皇帝仍不行跪拜礼。

元兴元年(402年),太尉桓玄秉持朝政,重新提出跪拜问题,并与中书令王谧及名僧慧远等反复辩论,慧远为此著《沙门不敬王者论》五篇,申述佛教虽在形式上不跪拜王者,但实际上是支持王者的。南朝宋大明六年(462年)九月,诏有司参议令僧拜王者,回奏沙门接见皆当尽敬,于是下令僧侣对皇帝必须行跪拜礼。实施之际,有不遵从者,就“鞭颜皴面而斩之”。到宋废帝时,由于朝野佛教信徒的激烈反对,跪拜制度被取消。齐武帝时,沙门见帝王虽然不必跪拜,但从此皆必须称号,不得称“贫道”。

隋唐时期,沙门不敬王之争仍然时有发生。隋大业(605—617年)初曾令:诸僧道士等,凡有所请启,均先须致敬,然后陈理。虽然下达了敕令,但沙门彦琮撰写《福田论》来讽刺抗议,沙门明赡还当面进行争辩。结果,其令不行。

唐龙朔二年(662年),诏令百司详定沙门致拜君亲,沙门道宣等俱上书反对,百司所陈情理也纷纭不一,最后高宗下敕停拜。712年,玄宗即位,对佛教采取限制政策,至开元二年(714年),令僧尼致敬父母。

此后,沙门不敬王之争逐渐平息。

三武一宗禁佛

中国历史上四次由封建帝王发动的禁止佛教事件,又称“三武一宗法难”。

1.北魏太武帝禁佛:太武帝在位初期崇信佛法,后转而信奉道教,于440年改元为太平真君。他认为佛教是“西戎虚诞”,“为世费害”。太平真君七年,太武帝西征到达长安,见佛寺内藏有兵器,又查出“酿酒具及州郡牧守富人所寄藏物,盖以万计。又为窟室,与贵室女私行淫乱”。司徒崔浩因此上疏请诛杀天下沙门,毁诸寺院经像。三月,太武帝下诏诛长安沙门,下令废除全国佛教。太子素信佛法,缓发诏书,使远近四方沙门多逃脱,金银佛像及经书被秘密收藏,仅有一部分僧人被杀,而魏境内寺宇建筑大多被损毁。

2.北周武帝禁佛:北周武帝即位之初,循例事佛,重视儒术。天和二年(567年)因寺院僧人日多,滋生是非,国库收入骤减,还俗沙门卫元嵩上书请删寺减僧。武帝为禁抑释道,制造舆论,在天和至建德年间(566—578年),曾七次召集百官及沙门、道士等辩论儒释道三教。天和三年(568年),武帝御大德殿,集百僚及沙门、道士,亲讲《礼记》,欲以儒治天下。建德三年五月始议禁佛,诏僧道大集京师,斥佛教不净,下诏禁佛道二教:经像悉毁,并令沙门、道士还俗,三宝福财散给臣下,寺观塔庙赐予王公。建德六年灭北齐,周武帝在原北齐境内推行禁佛之令,沙门慧远与帝争论不果。禁佛后,北方寺像几扫地悉尽,僧众多逃奔江南。

3.唐武宗禁佛:此次禁佛发生在会昌年间,故又称“会昌法难”。武宗喜好道术,开成五年(840年)秋,召道士于三殿修道场,亲受法。会昌二年(842年)十月,武帝勒令僧尼中犯罪者和违戒者还俗,财物入官,僧许留奴一人,尼许留婢两人。会昌三年,查点外国僧人,并禁摩尼教等流传。下令疏理京城,公案无名者还俗遗返原籍,诸州道府县同斯例。会昌四年,诏令禁供养佛牙,毁焚长生殿内道场经像,替换为天尊像。武宗禁佛的主要的原因是当时寺院所属庄园增加,国家赋税收入减少。加以僧伽腐败,僧侣不事生产,损耗大量生产资料。会昌五年三月,勘检天下寺舍奴婢,八月,敕毁佛寺,勒僧尼还俗,下令并省寺院。

会昌法难全国共拆寺4600余所,还俗僧尼26万余人,收充两税户。拆招提、兰若4万余所,收膏腴上田数千顷,又将寺院奴婢改为两税户15万人。但当时藩镇权势已重,有些地方并未遵旨禁佛。武宗死后,宣宗又复佛法,但佛教势力已衰,元气大伤。

4.后周世宗禁佛:世宗在位时,北方五代更迭频繁,兵革时兴,对僧尼的管理逐渐松弛,导致寺僧浮滥,直接影响国家赋税、兵役。显德二年(955年),世宗诏令整饬寺院,沙汰僧尼。凡无敕颁寺额的寺宇皆停废,亲人无侍养者不许出家。规定若要出家,男须年十五以上,诵经百纸或读五百纸,女须年十三以上,诵经七十纸或三百纸,陈状呈上,本郡考试以闻,祠部给牒方得剃度。禁止有烧身、炼指等眩惑世俗、残害肢体的行为。存留寺院之外的民间铜佛像全部没收入宫,用以铸钱。此年共废寺3336所,幸存的仅为2694所。此后,中国北方的佛教日益衰落,而南方佛教仍继续发展。

化胡之争

佛教传入中国之初自附于黄帝、老子,一度被视为黄老神仙术的一种。东汉后期,社会上出现了“老子入夷狄为浮屠”之说,以宣传佛道同源论或老子转生论。汉末三国时期,化胡说广泛流行,但当时佛教在中国已有一定影响,佛教理论著作《牟子理惑论》反对化胡说,认为道不如佛。

魏晋南北朝时期,佛道二教都有较大发展,为了取得更大的发展优势,双方在化胡说上展开了激烈的论争。晋惠帝(259—306年)时,天师道祭酒王浮在与僧人帛远争论的过程中,为抬高道教,贬抑佛教,根据东汉以来种种老子化胡传说,撰写《老子化胡经》,说老子西出阳关,经西域至天竺,化身为佛,教化胡人,因此产生佛教。

南朝宋泰始三年(467年),道士顾欢作《夷夏论》,认为佛教是夷狄之教传入中夏,此说影响极大。为此,僧绍作《正二教论》、谢镇作《与顾道士析夷夏论》、朱昭作《难顾道士夷夏论》、慧通作《驳顾道士夷夏论》等,展开了所谓“夷夏之争”。其影响范围甚广,上至朝臣奏疏,下至世俗论著,皆有论争。北魏孝明帝(510—528年)时,昙无最与道士姜斌在殿庭中辩论《老子化胡经》真伪,最后姜斌被崇信佛法的孝明帝发配马邑。

隋唐时,化胡之争仍在继续。隋开皇三年(583年),沙门彦琮撰《辩教论》一卷,共二十五条,斥老子化胡说。唐显庆五年(660年),沙门静泰、道士李荣等奉诏集洛宫,辩论《老子化胡经》真伪。武则天天册万岁二年(696年),福光寺沙门慧澄,请依前朝毁《老子化胡经》,敕秋官侍郎刘如睿等八学士议决,但皆言汉、隋诸书有化胡之说,不当除削,禁毁未成。

唐神龙元年(705年),诏僧道集内殿定《老子化胡经》真伪,沙门明法抗争,九月,下诏禁毁,违者科罪。

元代佛道争论迭起,化胡之说成为争论重点。宪宗、世祖二朝,僧、道多次辩论《老子化胡经》真伪,世祖至元十八年(1281年),诏令除《道德经》外,道书尽行烧毁,《老子化胡经》首在焚毁之列,佛道老子化胡之争告一段落。

佛苯之争

发生在7世纪初至9世纪中叶佛教与苯教之间的教派之争称“佛苯之争”。佛教传入吐蕃前,苯教是吐蕃政治、文化的核心,盛行数百年。

佛苯之争始于松赞干布即位之后。松赞干布先后同尼泊尔赤尊公主和唐文成公主联姻,两位公主各自从家乡将佛像带入吐蕃,标志佛教正式传入吐蕃。佛教传入之初,遭到吐蕃苯教徒的强烈反对。松赞干布即位时,吐蕃开始了初期的佛经翻译。因此,在松赞干布时代苯教和佛教的对抗中,佛教略占优势。8世纪初,赤德祖赞即位后大兴佛法,710年赤德祖赞从唐朝迎娶金城公主,汉地佛教和汉僧再度回到吐蕃。赤德祖赞收留于阗、中亚和新疆逃亡吐蕃的西域僧人,引起贵族和苯教徒不满。739年赤德祖赞以吐蕃流行天花为由,将这些僧人驱逐出境。

赤松德赞(742—797年)即位赞普时,贵族势力和苯教利用其年幼之机,发动了藏族历史上第一次“禁佛运动”。赤松德赞成年后,大力发展佛教,迎请汉地僧人和印僧寂护和莲花生,先后颁布兴佛诏书,诏令吐蕃全民奉行佛法,组织人力、物力翻译佛教经典,修建桑耶寺,正式为吐蕃僧人剃度出家,亲自赴山南主持桑耶寺奠基工程。由于苯教势力和贵族反佛势力强大,赤松德赞一方面依苯教徒要求;另一方面组织汉僧和印僧在桑耶寺翻译佛教经典,修建佛塔。赤松德赞时期的佛苯并举局面是维护佛教势力的一种策略,使佛教在佛苯并存的局面中逐渐扩大势力。

苯教徒在桑耶寺举行祭祀仪式,宰杀牲畜,引起佛教徒强烈不满。于是,赤松德赞在顿喀地区主持了佛苯大辩论,这是藏史记载的唯一的一次佛苯两教派面对面的争论。辩论以佛教的胜利而告终,赤松德赞发布禁苯命令。赤松德赞和莲花生共同奠定了佛教在吐蕃流传的基础,为佛法的兴隆扫清障碍。

赤松德赞之后,吐蕃三代赞普——牟尼赞普、赤德松赞、赤祖德赞均大兴佛教,特别是赤祖德赞在位期间,结合佛经翻译,进行了文字规范化运动,编成译经书目。

吐蕃末代赞普朗达玛时期采取强硬手段消灭佛教,诏令吐蕃全境禁绝佛法,导致前弘期的结束和吐蕃王朝的灭亡。吐蕃时期佛苯之争是本地传统文化同外来文化之间发生碰撞、争论乃至相互吸收,直至融合的过程。吐蕃佛苯之争最终导致吐蕃王朝的覆灭和其后几千年西藏佛法一统天下的局面。从吐蕃佛苯之争的结局来看,藏地的佛教是吸收苯教成分,成为雪域文化主体的。

藏传佛教的前弘期

藏传佛教前弘期开始于松赞干布时期,结束于朗达玛时期。

佛教传入西藏之前,西藏地区主要信奉苯教。5世纪,佛教开始从中原地区和印度、尼泊尔传入西藏,与苯教展开了长期的斗争、融合,形成了藏传佛教。

7世纪,藏王松赞干布执政时期,从印度等地请来密宗大师,翻译密宗经典,并修建了大昭寺、小昭寺等寺庙,寺庙的佛殿上已出现度母、佛母、妙音天女、甘露明王等密宗神像。

755年,吐蕃第五代藏王赤松德赞时期,藏传佛教重新兴盛起来。印度佛教显宗寂护大师和密宗莲花生大师应邀入藏,于766年建成西藏第一座正规寺庙——桑耶寺。在桑耶寺建成后,赤松德赞特地派人到印度请来十二位僧人,为七位吐蕃贵族青年剃度授戒。这七人出家是西藏佛教史上极为重要的一件大事,是藏人出家之始,他们在藏文史籍中被尊称为“七觉士”,翻译了显密典籍,并开始传播密宗修习法。在寂护大师和密宗莲花生大师共同传播和努力下,削弱了苯教在西藏的势力,佛教密宗教义在西藏地区得到全面发展。

815年,吐蕃王赤祖德赞继续大兴佛教,规定每七户人家要供养一个僧人。后来遭到了苯教势力的暗算,836年被暗杀。这三位在前弘期极力推广佛教的吐蕃王,被人们尊称为“三大法王”。松赞干布、赤松德赞、赤祖德赞也分别被认为是观音、文殊、金刚菩萨的化身。

赤祖德赞之后,接替吐蕃王位的是他的弟弟朗达玛(838—842年)。朗达玛在位五年,大肆灭佛,很多寺庙遭到破坏。朗达玛的禁佛运动加上之后西藏动荡的一百多年,标志着藏传佛教前弘期的结束。同时,朗达玛统治的结束也意味着吐蕃王朝的结束。

藏传佛教的后弘期

藏传佛教后弘期是指从10世纪后期起,藏传佛教的复兴、发展,一直到藏传佛教的完整形成。后弘期初期藏传佛教的复兴分为两个分支:上路弘传和下路弘传。

朗达玛灭佛之后的一百多年,藏区处于分裂的状态。当时拉萨有三位僧人得知朗达玛灭佛后,带着大量的佛经典籍几经周转逃到了青海地区,并在那里传播教义。宋开宝五年(972年),贡巴饶赛跟随僧人学经并受了比丘戒,藏传佛教史上把这一年称为佛教后弘期的开端。

宋代初年,卢梅等十弟子来贡巴饶赛处学习并受戒,学成后返回西藏弘扬佛法,修复了桑耶寺,佛教逐渐得到了恢复。佛教从青海地区重新传入西藏,藏传佛教史上称之为“下路弘传”。

藏传佛教在西部的阿里地区的振兴,被称为“上路弘传”。

阿底峡大师于1042年来到西藏西部阿里地区传教,他致力于调整显密两宗的关系,纠正了藏传佛教中重视密教的倾向,对佛教的复兴起了重要作用。阿底峡师徒所宣扬的教义,影响了当时佛教各派,为宗喀巴大师(1357—1419年)创立格鲁派的渊源。

阿底峡去世后,他的影响仍然长期存在,如宁玛派、噶丹派、萨迦派、噶举派等教派中有不少僧人受到阿底峡直接或间接的影响。

鉴真东渡

第一次东渡:742年冬,鉴真与弟子连同四名日本僧人,共二十五人,到扬州附近的东河既济寺造船,准备东渡。不料鉴真的弟子之间不和,一弟子诬告鉴真一行造船是与海盗勾结,准备攻打扬州。因为当年海盗猖獗,当地官吏闻讯后派人拘禁了所有僧众,虽然很快就释放众人,但是勒令日本僧人立刻回国,第一次东渡就此夭折。

第二次东渡:744年1月,鉴真等十七僧,连同雇用的各类工匠八十五人,共一百余人再次出发。结果在长江口的狼沟浦遇风浪沉船。船修好后刚一出海,遭遇大风,飘流到舟山群岛一带,后获救,被转送明州余姚(今浙江宁波)阿育王寺安顿。开春之后,越州(今浙江绍兴)、杭州、湖州、宣州(今安徽宣城)各地寺院邀请鉴真前去讲法,第二次东渡到此结束。

第三次东渡:巡回讲法结束之后,鉴真回到阿育王寺,准备再次东渡。结果被越州僧人得知,为了挽留鉴真,他们向官府控告日本僧人潜藏在中国,目的是“引诱”鉴真去日本。于是官府将荣叡投入大牢,遣送杭州。荣睿在途中装病,伪称“病死”,才逃脱出来。第三次东渡就此作罢。

第四次东渡:鉴真一众从福州买船出海,三十余人从阿育王寺出发。刚到温州,便被截住,原来鉴真留在大明寺的弟子灵佑担心师父安危,苦求扬州官府阻拦,淮南采访使派人将鉴真一行截回扬州。第四次东渡不了了之。

第五次东渡:748年,荣叡、普照再次来到大明寺恳请鉴真东渡。鉴真率僧人十四人,和工匠水手等共三十五人,再次东行。为等顺风天气,出长江后,鉴真一行人在舟山群岛一带停留数月,直到11月才出海。在东海上遭到强大北风吹袭,漂流到了振州(今海南三亚),入大云寺安顿。之后,鉴真北返,到达始安郡(今广西桂林),在始安开元寺鉴真又住了一年,又被迎去广州讲法。入夏之后,鉴真继续动身,经过韶州(今广东大韶关)时,鉴真由于水土不服,加上旅途劳顿,又为庸医所误,导致双目失明。后来,鉴真回到扬州,第五次东渡结束。

第六次东渡:753年,日本遣唐使藤原清河、吉备真备、晁衡等人来到扬州,再次恳请鉴真同他们一道东渡。当时唐玄宗崇信道教,想要派道士去日本,被日本拒绝,因此不许鉴真出海。鉴真便秘密乘船至苏州黄泗浦,转而搭乘遣唐使的大船。随行有二十四人,其中僧尼十七人。11月16日,船队扬帆出海,12月20日,抵达日本萨摩。第六次东渡终于成功。

范缜与《神灭论》

无神论思想并不是今人的创造发明。古代思想家、文学家写了许多宣传无神论的著作和文章。范缜的《神灭论》则是中国古典文学的名篇之一。《神灭论》成书于南朝齐永明年(483—493年)间。《神灭论》坚持了物质第一性的原则,系统地阐述了无神论的思想,指出人的神(精神)和形(形体)是互相结合的统一体:“神即形也,形即神也,形存则神存,形谢则神灭。”他把人的形体与精神的关系,用刀口同锋利的关系对此作了极为形象的比喻:“形者神之质,神者形之用”,“神之于质,犹利之于刀,形之于用,犹刀之于利”,“未闻刀没而利存,岂容形亡而神在”。《神灭论》在我国古代思想发展史上具有划时代的意义。

一向—揆

一向宗为日本佛教净土真宗的一支,提倡人人都能成佛,有不用剃发之类的修行,所以深得大众欢迎。

本愿寺一世法主亲鸾开山之后,在八世法主莲如的传教之下,一向宗开始大范围地进入民众生活。一向宗的思想广泛影响大众,逐渐成为了一种政治上的工具。本愿寺开始煽动各地的教徒起义(即所谓的“一向一揆”,“一揆”在日语中指各种起义暴动),反对各地守护的地方统治,企图建立起一个佛教的宗教国家。宽正六年( 1465年),延历寺徒攻击真宗祖庙大谷本愿寺,本愿寺门徒兴兵反抗(宽正法难),这是“一向一揆”的开始。

在德川时代,织田信长不断地和领地内的一向一揆作斗争,终于在元龟元年(1570年)发动了对本愿寺的全面战争,史称“石山战争”。当时的十一代法主显如光佐(1543—1592年)号召全国的本愿寺信徒与信长作战。战争持续了十年,直到1580年,本愿寺实力消耗殆尽,最后求和退出了石山,石山战争以本愿寺的失败而告终。

废佛毁释

废佛毁释指日本江户中期至明治初期的排斥佛教运动。江户时代,施行檀家制度,寺院住持的权限提升,寺院、僧侣的暴行也随之加剧,引起了社会大众的不满。部分幕藩领主与儒者继而积极进行破坏佛教的政策。宽文六年(1666年)的会津、冈山、水户三藩是其中代表。另一方面,从幕府末期至明治时代,由于国学及水户学的崇神废佛思想的发展,加上明治政府实施神佛分离与神道国教化政策,进一步加强了全国各地的废佛毁释风气。在这个时期内,寺院大半被毁,僧侣被迫还俗,寺院杂物被售卖或烧毁,寺领田地、山林也被没收为官方用地。日本佛教遭遇一场浩劫。

明治二年(1869年)十一月,萨摩藩将藩主的菩提寺改为神社;依照佛教方式撰写墓碑,改为神名。随后,被破坏的寺院有1060座。明治三年闰十月,富山藩实行废寺政策,将其境内的1635座寺院,废去1629寺,仅允许六寺存在。明治四年二月,苗本藩也下令将境内所有的寺院废弃。江户时代的佛教寺院,在明治初年多被破坏。

苯教

苯教是西藏最古老的原始宗教,据传起源于象雄(今西藏阿里及其以西地带),在佛教传入西藏之前,流行于藏区。

苯教认为万物有灵,把宇宙分为神(赞)、人(宁)、魔(勒)三层境界。崇拜的对象包括天、地、日、月、星宿、雷电、冰雹、山川、土石、草木、禽兽等自然物。苯教可以说是泛灵信仰在西藏的地方形式。

苯教的活动主要通过巫师来进行,巫师作法时离不开的法器是鼓,这影响到后来的藏传佛教也将鼓列为重要的法器之一。佛教在藏区取得统治地位后,苯教逐渐被削弱。现在的藏北地区仍有一些信徒。

顿渐之争

“顿渐之争”指8世纪末吐蕃佛教内部不同观点的论争。

顿指顿门,以汉地佛教禅宗僧人大乘和尚为代表。渐指渐门,以印度佛教僧人莲华戒(寂护弟子)为代表。据传双方约在792—794年间,由吐蕃赞普赤松德赞主持,分别在拉萨和桑耶寺二地进行辩论,规定失败者给胜利者献上花环,然后离开吐蕃。

据藏文史籍记载,双方反复激烈争辩,大乘和尚曾一度占上风,但最后败北,被迫返回沙州(今甘肃敦煌);印度佛教从此在吐蕃社会中居优势地位。

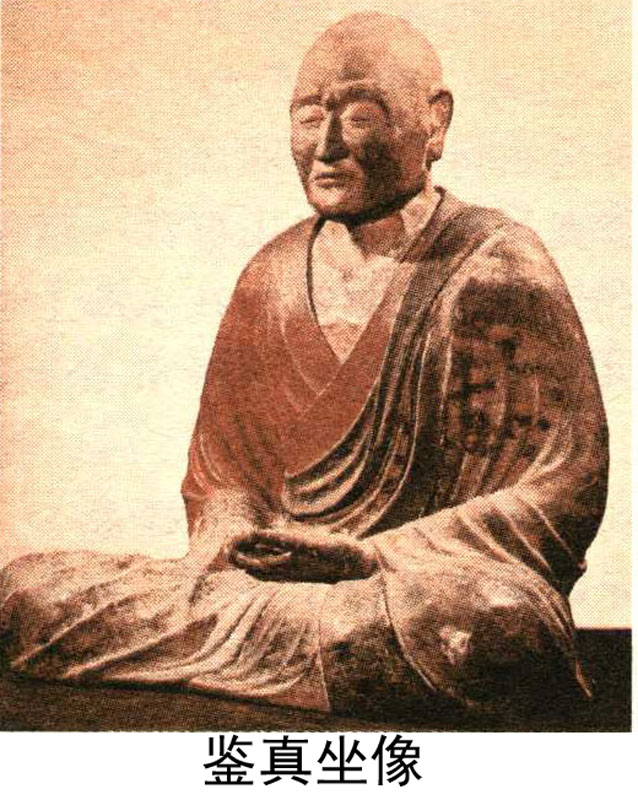

鉴真坐禅像

奈良城内最著名的唐昭提寺,由鉴真及其弟子设计、建造。寺庙坐落在市西京五条,于天平宝字三年(759年)落成。日本的僧侣为纪念这位在两国宗教文化上起纽带作用的高僧,塑造了这尊用干漆夹苎法制作的鉴真坐禅像,以资瞻仰。鉴真坐禅像的雕塑风格,具有唐代的艺术特征,坐像身上的僧袈与两袖、膝间飘逸的衣褶,体现了唐代写实手法,也保留有日本原有的一种理想化成分。学者认为,这尊鉴真像是日本文化在唐式化过程中的产物,它反映了日本古典美在成熟时期的一些艺术表现,与日本天平时代的雕刻有着许多共同特征。

![]()