就广义而言,凡是在佛教寺院内,所有庄严佛坛上以及用于祈请、修法、供养、法会等各类佛事的器具,或是佛教徒所携带的念珠、锡杖等修行用的资具,都可称为法器。从狭义来讲,凡供养诸佛、庄严道场、修证佛法,以实践圆成佛道的资具,都为法器。

法器如果以用途来区分,一般可分为庄严具、供佛器、报时器、容置器、携行器及密教法器等六种。

法轮

法轮又称为梵轮、宝轮,是对于佛法的喻称。其含义有三:①摧破之义,佛法能摧破众生之罪恶,犹如转轮圣王之轮宝,能辗摧山岳岩石。②辗转之义,佛之说法不停滞于一人一处,犹如车轮辗转不停。③圆满之义,佛所说之教法圆满无缺,故以轮之圆满比喻佛法。

法轮被称作梵轮,各佛教经典对此的称谓有各自的说法,概括起来有下列几种说法:①梵,指清净之义,而佛之说法清净。②佛为大梵,以梵音演说法。③佛陀初成道时,梵天来劝请转法轮。④佛以慈、悲、喜、舍四梵行心,以四无量心来宣说大法。⑤古代印度世人贵梵天,为随顺世人,故称梵轮。

以梵轮为教示慈、悲、喜、舍四无量心及四禅定法的禅定圣道;法轮为教示苦、集、灭、道四圣谛及修持三十七道品的智慧圣道。

法轮一词,自古以来每当用于判教之时有三法轮、三转法轮等名称。

金刚杵

金刚杵又称金刚智杵、坚慧杵,为帝释天、执金刚神、大力金刚、金刚手诸尊的执持物,为密教行者修法所用的法器。金刚杵本为印度人所使用的武器,密教则用它象征具有摧破烦恼的佛智。

根据《苏婆呼童子经》所载,金刚杵的长度有八指、十指、十二指、十六指、二十指等五种。《陀罗尼门诸部要目》载,长十六指为上,十二指为中,八指为下。

金刚杵的种类,根据杵两端的分股而有独股、二股、三股、四股、五股、九股,以及塔杵、宝杵与一端三股一端二股的人形杵等多种。除此之外,《微妙曼荼罗经》另举金刚智慧菩萨金刚杵、宝部金刚杵、莲华部金刚杵、羯磨金刚杵、如来最上金刚杵、忿怒金刚杵、微妙心金刚杵等。

八吉祥

佛教用这八种器物来象征吉祥,称为八吉祥、佛八宝。八吉祥图,藏语称为“扎西达杰”,是藏族绘画中最常见而又赋予深刻内涵的一种组合式绘画精品。大多运用在壁画、金银铜雕、木雕刻中,以塑造的形式出现。八吉祥图分别为:宝伞、金鱼、宝瓶、莲花、白海螺、吉祥结、胜利幢、金轮。

宝伞:古印度时,贵族、皇室成员出行时,以伞蔽阳,后演化为仪仗器具,寓意为至上权威。佛教以伞象征遮蔽魔障,守护佛法。藏传佛教认为宝伞象征着佛陀教诲的权威。

金鱼:鱼行水中,畅通无碍。佛教以其喻示超越世间、自由豁达得解脱的修行者。藏传佛教中,常以一对金鱼象征解脱的境地,又象征着复苏、永生、再生等含意。

宝瓶:藏传佛教寺院中的瓶内装净水及甘露和宝石,瓶中插有孔雀翎或如意树,既象征着吉祥、清净和财运,又象征着俱宝无漏、福智圆满、永生不死。

莲花:莲花出污泥而不染,至清至纯。藏传佛教认为莲花象征着最终的目标,即修成正果。

白海螺:佛经记载,释迦牟尼说法时声震四方,如海螺之音,所以在今日法会之际经常吹鸣海螺。在西藏,以右旋白海螺最受尊崇,被视为名声远扬三千世界的象征,也即象征着达磨回荡不息的声音。

吉祥结:吉祥结较为原初的意义象征爱情和献身。根据佛教的解释,吉祥结还象征着如果跟随佛陀,就有能力从生存的海洋中打捞起智慧珍珠和觉悟珍宝。

胜利幢:为古印度时期的一种军旗。佛教用幢寓意烦恼孽根得以解脱,觉悟得正果。藏传佛教用其比喻十一种烦恼对治力,即戒、定、慧、解脱、大悲、空无相无愿、方便、无我、悟缘起、离偏见、受佛之加持得自心自情清净。

金轮:在古印度,轮是一种杀伤力强大的武器,后为佛教所借用,象征佛法像轮子一样旋转不停,永不停息。

哈达

哈达为藏语音译,是一种“礼巾”,哈达是藏族人民作为礼仪用的丝织品,是社交活动中的必备品。

哈达是一种特制的丝织物或麻织物,长度通常为5尺左右,宽度不等,一般绣有“云林”,“八宝”等花纹图案。按质料来分,哈达可分为三种:普通品为棉纺织品,称为“素喜”,不到1米长;中档品为一般丝织品,称为“阿喜”,约有2米长;对重要人物使用的高级丝织品,为档次最高的一种,称为“浪翠”,有3米多长。按颜色来分,哈达可分为两种:一种是象征纯洁、吉利的白色哈达,另一种是五彩哈达,颜色为蓝、白、黄、绿、红。蓝色表示蓝天,白色是白云,绿色是江河水,红色是空间护法神,黄色象征大地。它是献给活佛或近亲做阿西(彩箭)用的,为最隆重的礼物。佛教教义解释五彩哈达是菩萨的服装,所以,只在特定情况下才使用。

献哈达是藏族人民优良的传统习惯,世世代代人们都把献哈达看成是至高无上的礼仪。因为它象征着一颗金子般的心,代表着最真诚的感情,寄托着最美好的祝愿,有着最崇高的敬意。

金刚铃

金刚铃为密教法具之一,又称金铃,是为督励众生精进与唤起佛、菩萨之惊觉所振摇之铃。其柄形状呈金刚杵形,以柄的样式分类有独股铃、三股铃、五股铃、宝铃、塔铃等五种,称五种铃,与五种杵一起放置在修法大坛上各相应的位置。在修法结束时,为奉送诸尊而振之铃,称为后铃。

以“铃”表示说法的含义,以五种指五智,五种铃象征着五智五佛说法的外用。又天息灾所译的《微妙曼荼罗经》卷五列举了九股铃(忿怒变化明王铃)及七股铃(金刚忿怒明王铃)。

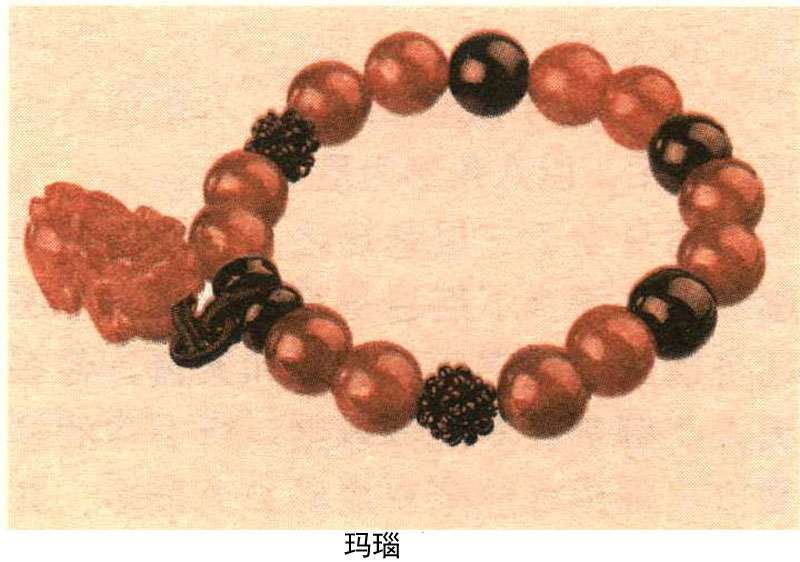

念珠

念珠是以线贯串一定数目的珠粒,在念佛或持咒时用以记数的随身法具,又称为数珠、珠数、诵珠、咒珠、佛珠。

有关念珠的材料,诸经所记载的种类很多:①《陀罗尼集经》卷二列举有金、银、赤铜、水晶、木患子、菩提子、莲花子七种。②《守护国界主陀罗尼经》卷九举出菩提子、金刚子、真珠、莲花子、金银诸宝等。③《诸佛境界摄真实经》卷下《持念品》列举香木、输石、铜、铁、水晶、真珠、莲花子、金刚子、间错种种诸宝、菩提子等十种。

掐捻念珠,诵咒念佛,能产生诸种功德。《木患子经》载,若念诵佛陀(佛)、达磨(法)、僧伽(僧)之名,满二十万遍,而身心不乱,无诸谄曲者,则命终之后,得生第三焰天,衣食自然而得,常安乐行。

另据《陀罗尼集经》卷二“作数珠法相品”载,若以金、银、赤铜、水晶等诸宝物所成之念珠,掐之诵咒、诵经、念佛,当得十种波罗蜜之功德满足,现身即得阿耨多罗三藐三菩提无上正遍知、佛无上之觉智之果。此外,由于所用念珠材料的不同,所获功德也不尽相同。《陀罗尼集经》认为在各种念珠中,以水晶的功德为第一。

《摄真实经》卷下《建立道场发愿品》则认为,香木念珠,得一分之福;俞石、铜、铁等,得二分福;水晶、真珠,得一俱胝分;莲花子、金刚子,得二俱胝分;间错种种诸宝及菩提子念珠,于诸功德中最为殊胜,得无量无边不可说的福德。

此外,《守护经》、《数珠功德经》、《瑜伽念珠经》等皆认为菩提子的功德为最殊胜。

拂子

拂子,是用以拂除蚊虫的用具。在持柄上扎束兽毛、棉、麻等而成者,功用与麈尾同,形状各异。拂子又单称为拂、拂尘。密教以白拂作为去烦恼、除障难的表征,如《千手观音大悲心陀罗尼经》所记载,千手观音四十手中的白拂手即是。《尊胜佛顶修瑜伽法轨仪》卷上记载,行者每出行时,常作一白拂,诵真言加持一百零八遍,若在持行中逢畜生,能令彼等离苦解脱。

中国何时开始使用拂子并不详,但自唐代以来,禅僧常用拂子作为庄严器具,住持上堂时,持拂为大众说法,此称秉拂。将执行秉拂之职务的前堂首座等五头首,称秉拂五头首;秉拂子之侍者,称秉拂侍者。有得道者,其师则可授予拂子。

日本镰仓时代以后,禅林也用此拂子,后来除真宗外,其他各宗在进行法会、灌顶、葬仪时,均作为一种法器,为导师所使用。

此外,密教在灌顶时,常以拂子轻拂受灌顶者之身,作为去烦恼、除恶障的表征,所以拂子也是密教法具之一。

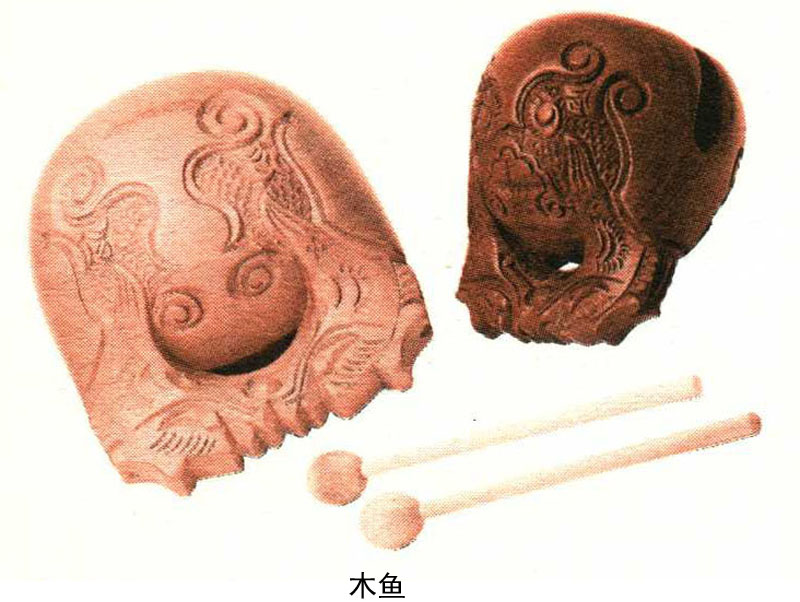

木鱼

木鱼是法器名。古代的木鱼又称为木鱼鼓、鱼鼓或鱼版,其形状、用法均与后世不同。《敕修百丈清规》卷八《法器章》“木鱼条”记载:“斋粥二时长击二通,普请僧众长击一通,普请行者二通。”由此可知,古代的木鱼是板状如同挺直的鱼形,主要用以集合僧众。

至于为何为作鱼形?《释氏要览》记载:“今寺院木鱼者,盖古人不可以木朴击之,故创鱼象也。又必取张华相鱼之名,或取鲸鱼一击蒲牢为之大鸣也。”《敕修百丈清规》记载:“相传云,鱼昼夜常醒,刻木象形击之,所以警昏惰也。”至于现今诵经、礼佛时所使用,头尾相接的团圆形木鱼,可能是明代的产物。明王析《三才图会》即谓:“木鱼,刻木为鱼形,空其中,敲之有声。……今释氏之赞、梵呗皆用之。”

一般来说,木鱼都是横穿腹部中央,作中空的团栾形,头部、鳞甲、龙珠等多隈以黑漆,押上金箔,其他部分涂以朱红;安于小布团上,以包皮的木槌敲击腹部中央。至于体积大小,普通是径1—6尺不等,较小的则有3寸乃至5寸等。今日诵经时所用的木鱼,为二首一身之龙,龙头相向,共衔一珠,作成团圆形。集合大众时所用的木鱼,称为鱼梆或饭梆、梆,将其做成长鱼形,平常悬挂在食堂、库里的长廊,开饭时就敲打之。

须弥坛

须弥坛,安置佛菩萨像之台座,又称须弥座,即以木、金、石等材料做成须弥山的模型,上置佛像。又因为此坛置于佛堂中央,以其所处位置恰好像是须弥山立于世界中央,所以有须弥坛之称。

以须弥山形之台座安置佛像,在古印度时就已经通行,比如印度鹿野苑博物馆所藏笈多王朝的石佛像。南朝刘宋元嘉十四年(437年)与太平真君九年(448年)的刻铭,也有安于须弥座的铜造释迦像及胎藏界曼荼罗外金刚部院的帝释天像。

须弥坛有四角、八角、矩形、圆形等式样,高一层,或二层,通常在上缘围有勾栏。

须弥坛以木造者居多,也有土制、石造者。在坛的垂直面有许多狭窄间格,其中雕有狮子、孔雀、花草等图案。

又在禅林中,住持于法堂上为众僧说法的法座,恰好位于法堂中央,好像在佛教宇宙观中,须弥山位于宇宙中央,所以法座也被称为须弥座。

香炉

香炉,又称作火炉、薰炉,是一种焚香的器皿,为大乘比丘十八物之一,也是佛前与佛坛的三具足、五具足之一。

一般备置者为置香炉,又称为居香炉,最常见于印度古代的雕刻遗迹;持于手上者为柄香炉;用于跨越,以清净身体,呈象形之状者为象炉(香象),也可用于床饰与桌饰。自手持的小香炉至置于室外的大香炉,有各类形状,如闻香炉、桶侧香炉、四方香炉、火钵香炉等。香炉的材料种类也非常多,有金、银、铜、金铜、白铜、赤铜、青铜等金属制品,也有陶制、琉璃、象牙、紫檀制品等。

古时,在佛前行礼拜供养之时,手擎香炉;后世的柄香炉,就是承袭这种遗风而来。在新疆,所发现的佛教遗迹,依据其中的壁画,就可推定为唐朝佛画,图中也有手持香炉,长跪礼拜者。而在此香炉下部,则附有稍高的台座。

另外,火舍也是香炉之一,是密教用具之一,后世将它称为佛前四具足之一。

幢

幢,指刻有经文的石柱,又作石幢。

石幢有二层、三层、四层、六层之分。石幢的形式有四角、六角或八角形。其中,以八角形为最多。

幢身立于三层基坛之上,隔以莲花座、天盖等,下层柱身刻有经文,上层柱身镌题额或愿文。基坛和天盖,各有天人、狮子、罗汉等雕刻。所书写的经文以《佛顶尊胜陀罗尼经》为最多,其次为《白伞盖陀罗尼》、《大悲心陀罗尼》、《大随求即得大自在陀罗尼》、《大吉祥大兴一切顺陀罗尼》、《金刚经》、《般若心经》、《弥勒上生经》、《父母恩重经》等。

中国于中唐以后开始盛行此种信仰,于是有为三世众生的利益供养,而在佛寺大殿的前庭等地方造立经幢。经幢的建造始于佛陀波利传译《佛顶尊胜陀罗尼经》之后,建造经幢的风习在宋、辽时代更见盛行,但是日后就逐渐衰退。后再传至朝鲜、日本。

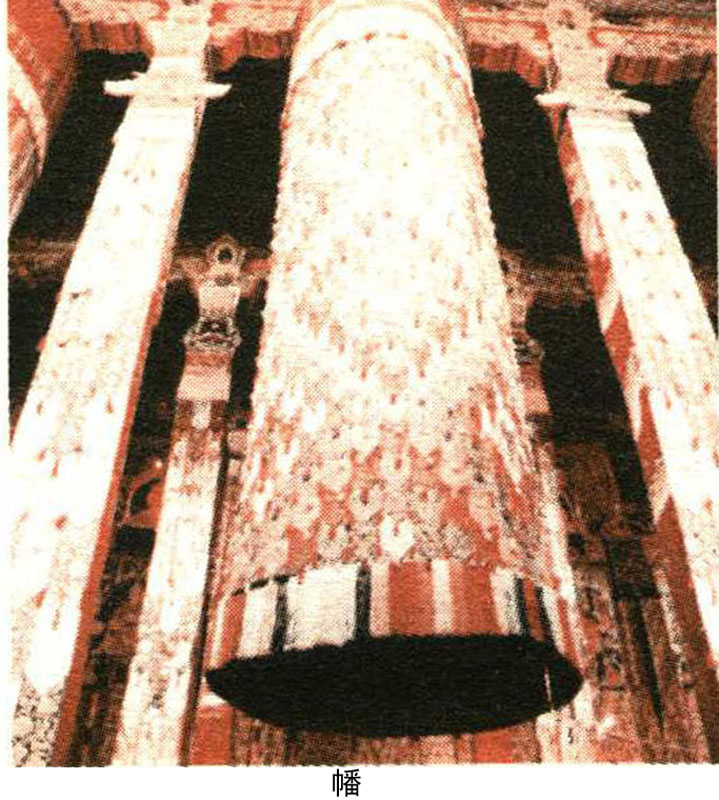

幡

幡,旌旗的总称,又作旛。它与幢同为供养佛菩萨的庄严具,用以象征佛菩萨的威德。幡约为初期佛教教团的记号,但经典中多用之作为降魔的象征。经典中也常说造立此幡,能得福德,避苦难,往生诸佛净土,又说供养幡可得菩提及其功德,所以寺院、道场经常使用幡,因而它成为庄严的法具。

幡的形状,一般是由三角形的幡头、长方形的幡身、置于幡身左右的幡手,及幡身下方的幡足构成,有大有小。幡通常是布制,也有金铜制、杂玉制、纸制等类。幡的悬挂场所,有的在堂内柱上,有的树立在佛堂的前庭,有的附于天盖的四隅。

幡的种类繁多,可按照其材质、形状、目的等分为如下诸类:

1.依材质分,有金铜幡、板幡、纸幡、玉幡、平幡(平绢制成)、丝幡(束丝制称)等。

2.依色彩分,有五色幡(青、黄、赤、白、黑之五色幡,称续命幡)、八色幡(用于灌顶道场)、青幡(请雨经法)、黄纸幡(太元帅法)等。

3.依仪礼分,有命过幡(为死者积福德而建)、续命(神)幡(为祈延命而立)、送葬幡、施饿鬼幡。

4.依所挂场所而分,有堂幡、高座幡、天盖幡、庭幡。

5.依幡身所描绘之图分,有种子幡、三昧耶幡、佛像幡、莲花幡。

此外,还有在幡身上刺绣的,称为绣幡。也有造六角或八角形状的幢,以兼具幡幢两种功德者,称为幢幡。

法衣

法衣是指僧尼所穿着的衣服,原为三衣或袈裟的别名,后来泛指僧尼所穿,合乎各地教团规定的衣服,又称僧衣。

佛教允许出家僧人可以持有如法合度的衣服,其中重复衣、上衣、下衣、裙、副裙、掩腋衣、副掩腋衣等十三种服饰是生活所必需的。

法衣的原料以及颜色也是有规定的,如衣料不得过优或过劣,颜色不得用八大正色。《释氏要览》卷上载:“律有制度,应法而作,故曰法衣。”

在印度,袈裟有九条、七条、五条三种,称为三衣;比丘尼则另加僧祇支、裙之类。佛教北传后,为抵御寒气,开始穿厚重的衣服,或穿内衣;佛教传入中国,又有偏衫产生,偏衫与裙缝合为直裰。

后世通行的法衣有三种:①律衣,以木兰色的麻或棉布做成,最符合戒律的规定;②黑衣,是用黑色的麻、棉布或绢布所做的直裰;③色衣,指一般僧尼在法会时所穿的华丽法衣。

七宝

不同的经书所列举的七宝各不尽同。鸠摩罗什《阿弥陀经》的七宝为金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙;玄奘《称赞净土经》所说七宝为金、银、吠琉璃、颇胝迦、牟娑落揭拉婆、赤真珠、阿湿摩揭拉婆;《般若经》所说的七宝是金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗渠、玛瑙;《法华经》所说的七宝是金、银、琉璃、砗渠、玛瑙、真珠、玫瑰。

同一本经书,在不同历史时期、不同版本中的七宝也有不同的,以《无量寿经》为例,汉代版本的七宝为金、银、琉璃、水精、车渠、珊瑚、琥珀;曹魏时期版本的七宝为紫金、白银、琉璃、水精、砗磲、珊瑚、琥珀;唐代的七宝为黄金、白银、琉璃、颇梨、美玉、赤珠、琥珀;宋代版本的七宝为黄金、白银、璃、颇梨、砗磲、真珠、琥珀。

藏传佛教的七宝为红玉髓、蜜蜡、砗渠、珍珠、珊瑚、金、银,被称为“西方七宝”。

佛教七宝蓄纳了佛家净土的光明与智慧,蕴育着深刻的内涵,成为珠宝中的灵物。得(佛、法、僧)三宝而国泰,得七宝而民安。

玛尼石

在藏传佛教地区的山间、路口、湖边、江畔,几乎都可以看到一座座用石块和石板垒成的祭坛——玛尼堆。在这些石块和石板上,大都刻有六字真言、慧眼、神像造像、各种吉祥图案,它们是藏族人民的杰作。

玛尼堆最初称为曼扎,意为曼荼罗,是由大小不等的石头集垒起来的、具有灵气的石堆,藏语为“多本”;还有一种是在石块或卵石上刻写文字、图像,以藏传佛教的色彩和内容为其最大特征,有佛尊、动物保护神和永远念不完的六字真言,然后堆积成一道长长的墙垣,这种玛尼墙藏语称为“绵当”。

每逢吉日良辰,人们一边煨桑,一边往玛尼堆上添加石子,并神圣地用额头碰它,口中默诵祈祷词,然后丢向石堆。天长地久,一座座玛尼堆拔地而起,越垒越高。

佛坛

佛坛是安置佛像之坛,指佛堂内为供奉佛像所筑的高基坛而言。根据其材料而有石坛、土坛、木坛等;依其形状则有方坛、八角坛、圆坛等。

印度原有将本尊安置于佛堂正面石坛上的风气。中世纪以后,佛堂内则多用木坛,其形式最初模仿石坛,后则模仿须弥山形状,而作须弥坛。

此外,在寺院之内佛堂或在家信徒供奉佛像时,所设安置佛像的神龛,也称为佛坛。

锡杖

锡杖是一种佛门僧侣的用具,为经常持有的十八物之一。

此杖原有三个目的:①为驱逐野兽害虫用;②为年老之人所用:③为保卫自己。此杖头部用锡,中部用木,下部用牙或角制成。僧人持杖往外云游时叫做“飞锡”,住下某处叫做“留锡”或“挂锡”,外出布教时叫做“巡锡”。佛教举行宗教仪式时,有时也用短锡杖,一边挥动此杖,一边口唱念梵呗。

道场

道场原指佛成道之所。《大唐西域记》卷八称释迦牟尼成道之处为道场。后借指供佛祭祀或修行学道的场所。不论有无堂宇,凡修行佛道的场所,均称道场。如中国佛教四大名山,分别为文殊菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨、观音菩萨的道场。也泛指佛教中规模较大的诵经仪式,如水陆道场、慈悲道场、天师道场等。

转经轮

转经轮属佛教法器。转经轮装有经文或咒语,通过右旋转动等同于念诵之功。

汉传佛教地区的转经轮多为大型装藏,称轮藏、转轮藏。转轮藏作为集藏经与传教于一体的特殊形制的法器,至今已有1400余年的历史。转经轮在藏传佛教中的弘传尤为普遍和成功。在藏传佛教地区,大型转轮藏广为修建,小型转经轮在信徒中基本人人持有,随时随地不停地摇转。依装经文和咒语的不同,转动经轮即可获得相应功德。

![]()