一、检讨佛学在中国传述向上超升迈进之过程

1.凭藉业惑缘起无法超脱解放任运自在

在研究中国大乘佛学的发展史上,假使你对于史实非常熟悉的话,那么我们在上一讲里面所讨论的问题,就可以交待了。可是倘若你还想对于大乘佛学的发展过程,预备要有一比较详尽的了解,或者要想弄得更清楚时,那么对于上一讲所说的那些内容,还不算真能把这个问题说得很清楚。因为我认为在中国的佛学领域上,连印度本土所发展的佛学领域加起来,有五种缘起论;所谓小乘佛学的十二支缘起论,那是由业与惑的缘起,也就是烦恼障与所知障的缘起。我们在前几讲中一再提到这一种缘起只是把宇宙的循环一大套、人生也循环一大套的束缚,在理论上虽能了解清楚,但是如果我们就凭藉这一种缘起论,显然我们是无法看出到底要如何才能超脱解放,以获得精神的任运自在,仅仅看出,宇宙人生永无停止的要受这一大套的循环所束缚。所以小乘佛学在印度,及印度以外,也许还可以流传得很广,像锡兰、缅甸,乃至于东南亚这一带地方,在那个时候文化还是比较的低,所以他们能获得对这一种思想系统的了解确实已经很满足了。

2.透过缘起如幻及中国原有甚深哲学产生高度智慧的大乘始教

可是当佛学传到中国之后,因为在中国已经在春秋战国时代具足了甚深的哲学智慧,譬如像儒家、道家、墨家,甚至像刑名之家,都有很高度的发展。现在你把宇宙人生的来源,说成一大套束缚人类的精神,显然不能够满足高度智慧的中华民族之文化系统。所以当小乘十二支缘起,一传到六朝时代,各宗各派的研究就渐渐要把它看作是“缘起如幻”,便要拿一套假名来说明那一套范畴的运用。而且在假名的范畴里面,它不是说明宇宙人生的真象,而是只说明现象与假象之间的关系。其结果便产生“缘起生”、“缘起假”、“缘起空”。这样子一来,刚好同小乘佛学的进一步发展,所谓“四圣谛”可以配合起来。因为在四圣谛里面,所谓苦、集这两项,可以说明小乘的十二支缘起。可是由于它是一种束缚人类精神的根源,所以就要想办法把它消灭掉,才能使身心得到解脱,因此才有四圣谛的第三谛“灭”。寂灭之后再开出来的就是Vista of Salvation(得救之道),一个解放的前途,那个解放的前途才是“道”。所以从小乘到达大乘的途径,那么四圣谛是一个很重要的发展阶段,这叫“道如行出”。然后这样子一来,不仅仅只讲十二支因缘,还要讲四圣谛中之灭与道,而且更要凭藉很大的努力,很高的智慧,像“八正道”与“三十七菩提觉支”(注一),不断地一直向精神文化的层次上面,一层高似一层的发展,然后才使小乘变做大乘的始教。

3.透过胜义有而达非空非有亦空亦有之中道为大乘终教

倘若我们再透过《般若经》中的“空”观念,便可以把以前所有对人类的束缚,从因缘性空,无自性,就是由因缘假合,相有而体空的立场,便可以指点出一条解脱的路途。因此大、小品《般若经》以《光赞般若》、《维摩诘经》或《仁王护国般若经》等,在这些众多的大乘经典中,确实给我们指出一条高度精神解脱的过程。但是如果一味谈空,便又会滞于空境,纵然是大乘佛教,也还是有其缺点,也就是说如果我仅是一味的谈空,到最后自然会落于顽空或断灭空,这自然是一种偏见。所以大乘始教固然是不能够停滞在小乘佛教的“有”边,也绝不能偏滞于“空”边。因此在大乘始教必然要发展到法相唯识宗的部分。在唯识宗里面就是要破除对顽空的执著,而转到“胜义有”,但是也绝不停滞在“有”边的这个阶段。也就是在“空”、“有”这两种趋势里面,再追求一个更高的折衷,所谓中道——非空非有、亦空亦有。这就是继大乘始教的发展之后,更委宛曲折地趋向大乘终教,这个大乘终教就是所谓非空非有的中道,为亦空亦有的更高综合。如此说来,在大乘佛教发展上看来,从般若宗到法相唯识宗的里面,依旧是一个发展过程,还没有到达终极的精神发展阶段。因此这要一直到《法华经》及《涅槃经》的思想领域中,才真正到达大乘终教的道理。

4.在不断超越下产生人类高度智慧的精神修养为大乘顿教圆教

但是对于这个大乘终教的道理再更进一步的向前推演,就是要把大乘终教再超越而变成为大乘顿教,甚至再把大乘终教、大乘顿教经综合到《华严经》的大乘圆教的这一个阶段。这当然是一切人类在高度智慧的精神修养里面,它可以把情感的骚动(所谓烦恼障),知识上面的困惑(所谓所知障),都可以一起扫除。但是在扫除的过程中,你必须能地地超升,向上迈进,从凡夫发慈悲喜舍四无量心及菩提心而变做地上菩萨,甚至于变做大菩萨。如果我们根据《华严经·十地品》里面的内容看起来,还是在过程持续的历练之中,还没有超过十地的境界,未能越过法云地,进入佛刹土而巍然成佛;如此必须透过渐修而日趋顿悟。换言之,由行布以臻圆融,以行布不碍圆融,圆融不碍行布。假使要是到达终极成佛的境地,那么在哲理上的了悟,与教理上的修持,自然可以完全克服,而且丝毫不会发生任何困难。

二、法相唯识宗的理论后来几乎变成“绝学”之原因

1.法相唯识学的困难问题是层出无穷

因此在上一讲中,我们例举法相唯识宗的这一套理论来讲,并且深深感觉到其中的困难问题是层出无穷。这是什么道理呢?其实对于这一套艰深学理的推求,在印度佛学的思想系统里面就有许多大德,除了释迦牟尼佛外,尚有弥勒、无著、世亲等大菩萨,尤其在无著、世亲之后更有唯识的十大论师,这样不断的推陈出新,展转建立了一套极复杂的理论。当这一套极复杂的理论,在中国从六朝梁陈时代起,又获得更多的资料,所谓如来藏系的经典,像不同翻译的《楞伽经》,不同翻译的《解深密经》,后来的《密严经》又进来了,而且资料非常丰富,研究起来非常繁琐,所以更觉得困难。一直到唐代的慈恩寺系,就是由玄奘、窥基、慧沼、智周等这许多佛学的大宗师,先后都一一出来了。我们可以说,在唐代大乘佛学的领域中,就博学多能、翻译经典之多、影响后世之大,没有人敢同玄奘大师相比美;甚至于在窥基大师同时的时代,除了圆测大师之外,也没有人敢同窥基抗衡。所以法相唯识宗在这许多大师们的先后辉映,于是形成了极大的威权。后来因为许多重要的资料流传到日本,因为法相唯识宗的名相太过于繁琐,析义细密,系由诸种经论中所建立的涵义,在中国很难得到普遍的流通。因此这一宗的专门理论,后来便几乎变成了“绝学”(注二)。一直到清朝末年,再由杨仁山(文会)先生之提倡,欧阳竟无先生之发扬,于是从清末到民初,中国不谈佛学则已,一谈佛学就是法相唯识宗;一谈法相唯识宗就抬出支那内学院来,大家随声附和,都讲唯识!唯识!唯识!几乎除了唯识以外,就没有正宗的佛学,因此形成了这么一个莫测高深的大潮流,而且有很多人都跟着凑热闹的时候,往往就以耳代目,不能从源溯流,形成盲从附和的学术歪风。这非学术正流,值得后学等留意。

2.法相唯识宗的经典有甚多专门名词或诉之于威权给吓倒

其实法相唯识宗的经典,不是很容易了解的,尤其是有许多论,像《瑜伽师地论》、《显扬圣教论》、《摄大乘论》、《辨中边论》、《集论》、《杂集论》、《唯识二十论》、《唯识三十颂》、《成唯识论》等,这许许多多专门的东西,老实说不是人人都可以看得懂的。这里面有许多严重的问题大家都把它忽略过了,一讲到这一学派的理论,大家便诉之于权威,认为玄奘、窥基诸大师,在佛学上面几乎是万能的大宗师,经由他们所传下来的东西,还有那一个人敢批评!因此大家都被法相唯识宗的威势给吓倒了。然而在这里面产生了若干的根本问题,应当在真正的佛教上面,真正的佛学上面,产生很大的疑问,很大的困惑,可是确有很多人都不从这一方面去用心,去着想。

3.《楞伽经》中产生错误思想在于如来藏藏识夹杂污染罪恶成分

现在我们在还没有结束这一段的讨论之前,就先从《楞伽经》来探究。这部《楞伽经》从六朝以后,一直到唐代,有三种重要的翻译。我们现在并不管它所翻译的状况是如何,单就经中的基本范畴来看,就是所谓“五法三自性,八识二元我”!譬如就以“五法”来说,假使我们不幸被掉入相、名、妄想(注三)那一边去而不能够超越的话,那就自投罗网!走向错误的思想那一方面去。真正在“五法”里面,只有“正智”和“如如”才是佛教的根本精神;但是到底我们应该如何才能撇开相、名、妄想这一类思想上面的错误,又将如何才能靠到“正智”同“如如”这一方面具有最高智慧与最后的精神本体呢?这是一个很大的问题,假使要了解这个问题,首先就要先了解“八识”的作用。但是“八识”在《楞伽经》里面是一系列很复杂的概念,换句话说,它是一个极端复杂的构造。如果单就第八识来说,它一方面是如来藏,这是真如的别名;另方面它又称藏识,是阿赖耶识的作用。由这两种不同的概念,在《楞伽经》里面便构成一个“复名”:一方面如来藏就是真正的“真如”,是清净纯洁的;另方面是阿赖耶识,就是藏识,我们可以说它是杂染的,是污秽的,其中挟杂有罪恶的成分在里头,所以这两种东西合并起来就称之为“如来藏藏识”。在《楞伽经》里面肯定“如来藏藏识是具有善、不善因”。问题就出在这个地方,所谓如来藏是清净纯洁的;而第八阿赖耶的藏识,它一方面是cause of the good(善因),另一方面又是cause of the evil(不善因)。这样子一来,这个如来藏是清净纯洁的,而藏识却跟它靠在一起,然后变做如来藏、藏识,颇类似西洋宗教哲学家Jakob Boehme所谓God-Lucifer(上帝与魔鬼同住)的说法,形成了染净同位。

由以上所分析的观点看来,我们可以说它里面就产生一个很大的问题。我们要怎样才可以把挟杂在如来藏里面有在的杂染性同罪恶性,完全洗涤掉,铲除掉,然后恢复如来藏真正至高无上的纯洁性?对于这个问题,在《楞伽经》里面,专讲八识还是不行,一定还要讲“二无我”,而且还要将二无我的偏见给去掉之后,然后讲“三自性”,所谓遍计所执性、依他起性、圆成实性。但是假若我们这样子讲,在《楞伽经》里面不容易讲得很好,尤其对于善、恶纠缠在一起的这一个问题,假使把它当做宇宙论来看的话,那么显然这个宇宙不是单纯的宇宙:一方面是有其价值的因素存在;另方面又是含有罪恶的伦理因素存在。如果就人生的立场来设想,一方面是具有善性的因素存在;另方面又是魔性之所在。那么这个问题由《楞伽经》提出来,并没有一种很好的解决办法。

4.阿赖耶识的根本性质是染净始终纠缠在一起

所以我在上讲中就曾提到在《胜鬘经》胜鬘夫人提出关于这一层的严重问题,就连释迦牟尼佛也只能含混其辞地答复。假使真要解决这个问题,那就要等到另一部经,也就是由真谛三藏所翻译的《解节经》。以后在唐代再由玄奘大师翻译的就叫《解深密经》。我们将这两部经典《楞伽经》与《解深密经》——仔细给予对照比较,才可以了悟阿赖耶识具有极复杂的构造。其根本性质是染净纠缠在一起,始终难分难解。这是《解深密经》、《瑜伽师地论》及《显扬圣教论》所公认的“杂染根本”。如果由此来讲唯识,不管是识的源头或是识变的脉络层次与究极根源,总而言之,统而言之,始终都是窥基大师所不得不敢认的“虚妄唯识”(见《唯识二十论述记》卷上)。远在南朝梁代,真谛三藏早已依据《解节经》的观点,于《决定藏论·心地品第一》中,分层说明:(一)阿赖耶识(A1aya)是一切“种本”;(二)与第七末那识、第六意识及前五识相应俱生,互作因缘;(三)又与欲界三受(苦、乐及不苦不乐的情感)相应共生,因此遂从正面断定“众生递互为增上缘,是以阿赖耶识为一切本。现在世中是苦谛体,未来世中能生集谛,是为一切烦恼根本”。更从反面的立场来证明“阿赖耶识不为达分诸善根本”。总而言之,阿赖耶识在价值上,是极端要不得的东西,所以他继续鼓吹“修善法故,此识则灭”。

三、真谛三藏在唯识学上的大贡献

1.坚持证入第九阿摩罗识来对治阿赖耶识

由以上所述的理由,举凡在修持佛法上有成就者,像声闻乘及缘觉乘或大阿罗汉“入不退地,得通达法界,则能见于此识中,即见一切诸烦恼聚,于内于外,即见己身为烦恼缚,于内见身而为三界性恶烦恼诸苦所缚。一切行种烦恼摄者,聚在阿赖耶识中。得真如境智增上行故……断阿赖耶识,即转凡夫性,舍凡夫法,阿赖耶识灭,此识灭故,一切烦恼灭”。对于一位号称讲唯识,而未能穷极根底的人,不知对于这段文字作何感想?在唐代佛学上,窥基大师斥责虚妄唯识外,便转从依他起性,认为一切法皆因缘所生,以决定识相是有而非无。相反的我们看真谛三藏所持的理由,纵令一切法由因缘所生,对于唯识来说,也是难免会陷入虚妄。所以他坚持着说:“阿赖耶识(Alaya)对治故,证阿摩罗识(Amala)。阿赖耶识是无常,是为有漏法。阿摩罗识是常,是无漏法。得真如境道故,证阿摩罗识……阿摩罗识亦复不为烦恼根本,但为圣道得道者作根本,阿摩罗识作圣道依因。”

2.坚决主张八识尽灭后智慧才彰显

真谛三藏后来在南朝陈代,更从其转识论中,坚决主张八识尽灭,在识灭之后,然后智慧才彰显。他说:“何者,立唯识义,意本为遣境遣心,今境界既无,唯识又泯,即是说唯识义成也。”真谛的这种主张,第一层是识灭,第二层更是唯智论。其主要根据,当然是《解节经》、《瑜伽师地论》、《摄大乘论》以及《中边分别论》。其中所分别发挥的三性、三无性的自然结论,我们看其下画所引之整义,便可一目了然:“真实性名无性性。无有性,无无性。得人法,故无有性;得二空,故无无性。即是非有性,非无性,故重称无性性也,此三无性是一切法真实,以其离有故名常。欲显此三无性故,明唯识义也。……何以故,由修观散乱执尽,是名无所得。非心非境,是智名出世无分别智,即是境智无差别,名如如智,亦名转依。”真谛三藏后来翻译《中边分别论》,便直接了当地说:“一切三界,但唯有识。依如此义,外尘体相,决无所有。此智得成,由所缘境,无有体故。能缘唯识,亦不得生。以是方便,即得入于能取所取,无所有相。”对于真谛大师的这种译法,举以与安慧系统的学说相比较,可以先后辉映,真可谓真谛其人,实得“真谛”其理也。

根据真谛三藏的本义,我们可以说,对于后来窥基大师在其《唯识二十论述记》卷上所谓“圆成实性,依他起上遍计所执空无之理,真实唯识,即是识性”,这一段可说是游辞重复,无所取义,理应改作“真实唯智,即是识灭”。另外窥基大师所称“若摄诸境,皆从于心,名唯识者,真如既是识之实性,亦名唯识”,更是“不辞”——“不当之辞”,理应改为“真如既是识满智生,转依正智所显之实性,是名唯智”。真谛三藏的用意,是先要促成识满,才能祛除它的杂染根本,如果还要讲识,这个识便与第八阿赖耶识无关才对,而这个新生的识,应命其名为阿摩罗或第九清净识,它是依据正智去体认真如而得的。

四、弥勒菩萨建立两套哲学——流转识与流转还灭——来解决唯识困难问题

1.弥勒引《解深密经》建立流转还灭构成流转识

如果我们要想了解这层意义的话,就必须了解弥勒菩萨的学说,因为这里面是要经过很多迂回曲折的过程。弥勒菩萨在其《瑜伽师地论》(注四)的菩萨地以后,便蓄意要解决《楞伽经》的问题。怎么样子解决呢?就是要透过《解深密经》三性、三无性的这一种说法,才能够解释清楚。在其《瑜伽师地论》的后半部,几乎把《解深密经》的经文全盘引了(注五),花了这样大的力气,其目的是为了什么呢?我们可以说对于第八识的含义是什么,向来就没有人说得很清楚,而弥勒菩萨在这里却说得非常清楚。他说如果要建立阿赖耶识的话,就要先建立流转:先把第八识投到时间之流里面,看它浩浩荡荡的在那个地方生灭变化是怎么样子,显现识变的各种层次,以及其内外的两重关系,这是建立流转:(一)建立所缘转相,藉以了别内执受,并据以缘外境器相(注六);(二)建立与作意、触、受、想、思等五遍行心所相应转相,也就是说这五种心所必须附带存于阿赖耶识中;(三)建立根本识次第与诸转识互为缘性转相,也就是说阿赖耶识与诸法形成互为因果关系(注七);(四)建立阿赖耶识与诸识等俱识,与六识中之一识或二识以上同时在作用着,如果展转互相纠缠,处处为烦恼所缚,陷入杂染而难以自拔。最后觉悟了,才从时间之流,彻首彻尾把八识生灭变化的原委都看透了,然后再看出它的毛病;看出它的毛病以后,然后再从事另一种建立,就是建立流转识还灭。等到流转识转灭后,再把它缴回来,缴到永恒世界上面去。这就叫做转识成智,转依真如,而真如是永恒!换言之,弥勒菩萨在此地所讲的唯识是试图要应用两套哲学,来解决这个问题:一套哲学就是philosophy of finite change(有限的生灭变化哲学),也就是说生灭变化不断显现“流转识”(Pravrtti-Vijnnāna);第二层再扭转过来,从时间的生灭变化过程,把它回缴,缴到永恒世界上面去,这叫做建立“流转还灭”(Pravrtti-nivrtti)。所以《解深密经》讲这个识,从前五识讲到第六识、第七识、第八识,那么一切识在内,都是表现一个流转性,构成流转识。

2.识是一套动性变迁发展的哲学

那么这个(流转识)是什么?其实这个是从一套动性变迁发展的哲学来解释识的变化过程,只是因为对于这个识的变化过程,由于从源溯流,与从流溯源,其中都覆藏了一个大的困惑。这个困惑是什么东西呢?就是《楞伽经》所谓不善因——染位阿赖耶识是不善因。如果用《解深密经》与《瑜伽师地论》所共享的名词来讲,阿赖耶识是一个杂染根本。所以当你看它变迁发展,它从源头就不是清流,而是一个浑流!就好像从源头挟带泥沙流衍以俱下一样,到达最后的下游还是浑流。假使我们讲唯识都是从这一套所谓流转识来讲,开始是一个杂染根本,或罪恶之源,从始至终,杂染法没有止息。如此讲唯识,好像等于还原到原始佛教里面,以无明为缘起,然后产生一大套的轮回,根本没有解脱!根本无法超脱解放!倘若以如此讲唯识,这个唯识是一种要不得的哲学思想的变迁发展过程。因为它的源头一开始就是杂染的根本;讲到最后,还是停留在杂染的圈套里面。你这样子讲唯识,又有什么意义呢?根本就没有精神的解放!也就像窥基大师在《唯识二十论述记》卷上里面所讲的,所谓“遍计所执性,虚妄唯识”。

3.第八识本身具有能藏、所藏、执藏

所以我们如果从弥勒菩萨上述四种建立的程序来看第八识,它本身是具有能藏、所藏、执藏三种。其中“藏”的是什么东西呢?藏的是一些杂染的种子。这里面虽然也有清净种子,但是这一群杂染同清净的种子合在一起,成为一个大的仓库,米也有,其他是一大堆稗子也在里面。假使你用熏习再播种起来,它的第二代又是米同稗子长在一起,第三代也许稗子会更多而米反而少了。那么这样子的发展下去之后,你讲这个唯识,要把它当做“唯一”之“唯”,那只是在杂染法的里面兜圈子,根本没有得到精神的超脱解放。而从来讲唯识的人,竟不把这么一个严重的问题提出来,反而都是诉之于窥基大师的威权,依傍所谓“五重唯识观”,来掩蔽严重问题不讲,这不是非常奇怪的事吗?

4.五重唯识观的主要思想内容

五重唯识观在窥基大师的《大乘法苑义林章》中有详细的说明。其第一重是“遣虚存实识”,认为心外的诸境,都是遍计所执为虚妄非有的,所以要遮遣;所存者又是什么呢?是以心内诸法,为依他起与圆成实为实、要留存。其实第八识为杂染根本,你纵然把前五识化成第六识,第六识化成第七识,第七识是个我执,然后再转到第八识,而第八识所藏的又是杂染的根本,藏了许多污秽种子在里头,所以这遣虚存实的实,是一个要不得的实;第二重是“舍滥留纯识”,在所留存实的依他、圆成之中,识有八种,去分别识相时便有相分、见分、自证分、证自证分四种。这里面相分是所缘的境,后三分是能缘的心,由于所缘相分系滥于心外的妄境,所以要舍彼而不取,仅留后三分的纯识。但是你把前面许多识变的层次展转递变,转到第八识时,第八识本身是一个杂染根本,所以所留的纯识,还是杂染的根本;第三重是“摄末归本识”,相分是识内所取的境,见分是识内所生的作用。这二者都是从识的自体分所引起,自体分为本,见相二分为末,所以离识的自体分就没有见相的末,因此摄末归本就是要把流转识的后一段,溯流还原,回到第七识,第七识的根本是我执、我爱、我痴、我慢的中心,一切的贪、嗔、痴都集中在那(第七识)里面,然后再缘着第八识,其结果便将一切贪、嗔、痴、我慢、我爱、一切坏处都回缴到第八识去收藏起来,还是变成一个杂染的根本仓库;第四重是“隐劣显胜识”,在八识的自体分中又各有心王与心所,心王如胜之为王,应当是《决定藏论》里面的第九识,心所如劣为臣,这是隐劣法的心所,而彰显胜法的心王,但是当第八识还没有转灭以前,你得不到心王的第九识,你的一切还是要缴回到第八识,第八识还靠不上真如,只能靠到藏识,所以第四重唯识没有多大用处;第五重“遣相证性识”是最重要,对于留在自体分的心王,是依他起性的事相,这个事相的实性是我法二空后所遣而成的圆成实性,也就是依他性的事相是空,要舍遣,才能证得圆成实性。

5.遣相证性识在《楞伽经》中未能得到圆满解决要靠《解深密经》才可

关于“遣相证性识”这个问题,仍旧就是在《楞伽经》中还不能够得到圆满解决,只能够留到《解深密经》中才得到解决。例如在三自性里面,把遍计所执性的错误去掉,依他起性的染分去掉,而留依他起的净分,然后才能靠到圆成实性里面去,到了这个时候,就已经不是第八识了,因为它不是靠到阿赖耶识,而是靠到Amala(阿摩罗)、无垢识,或称第九识。但是这个第九识到底要怎样才能靠得到呢?在转识的里面是靠不到的!对于这一点,弥勒菩萨是非常清楚的。他认为第八识起流转作用时,第一个随之而转的就是第七识,而第七识却汇积我痴、我慢、我爱及贪、嗔、痴一起共转,那么这样转来转去,等于拿扫帚,扫了许多脏东西,结果又倒到他的畚箕里面去了。随又转到第六识,第六识是一个了别识,它是具有分别、分析作用,而把宇宙间的一切现象都剖开来,打得散,却合不拢。因为它只是一个了别作用,始终没有法子统一起来解释。然后这样子再下去,随顺前五识转,前五识也仅是感性的分别识,耳能听、目能见,但是目能见的却不能听,耳能听的却不能见,这根本只是有限的机械作用,还不能各自独立,还一定要凭藉感觉器官,而感觉器官一定是被动的,必须外面有光来刺激它,它才可以反应,外面有声音传来,耳朵才能听到,根本是被动的。要是照这样看起来,第八识与第七识转,转了许多污秽进来了;而第六识转,把这个宇宙真相打破了成为许多分散的现象,而又合不起来;那么最后再把它化成什么东西呢?透过物质的外来刺激,生理的感觉器官,再产生一个反应,处处都是被动的。

6.唯有流转识彻底予以取消才能达到永恒世界的真如

由弥勒菩萨看来,这个流转识里面没有一样要得的!所以他最后要解决的是怎样把这个不善因给化掉,然后回归到善因,也就是将第八识的杂染根本化掉,再靠上真如。但是这样一定要有一个条件,叫做“流转还灭”,最后一个变化就是要把这个流转识彻底予以取消,取消之后再把它缴到永恒世界的真如。但是缴到永恒世界的真如,那么识便已自然消灭掉了,假使识没有转灭,那么你就靠不上真如。换句话说,你还在《楞伽经》所谓相、名、分别里面兜圈子,你未具足智慧,没有智慧的人如何能靠上这个真如呢?至于这个“流转还灭”是什么东西呢?就是在《成唯识论》第二卷里面讲得清清楚楚。假使你讲唯识而执著识,认为识是真实,这可以说是一个根本错误的思想,永远不能解决问题。所以第一层要破法执,不仅仅色法要破,心法也要破。心法执著的来源就是第七识,第七识现行的杂染要把它破掉。破掉之后,然后使第七识不把它里面杂染的东西缴到仓库里面去,完全缴到第八识的藏识里面去覆藏起来,这样才能够把整个的流转识转灭。如果仅凭《楞伽经》去讲唯识,不能获得如此结果,一定要依据《解深密经》把三自性认识清楚。遍计所执是虚妄,依他起一半虚妄,一半真实,把这个虚妄心去掉,然后再想办法把握那个纯粹的依他起性。依他是依什么呢?不是依外境,也不是依识,而是依智慧,最后才能靠上真如。

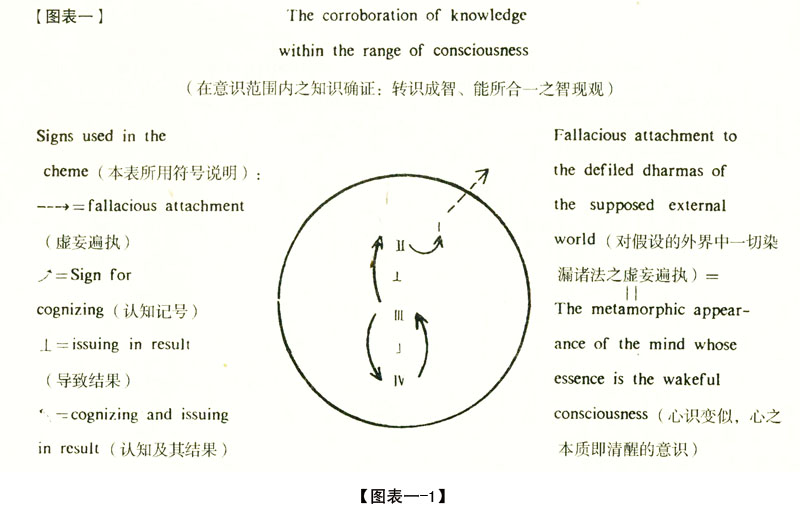

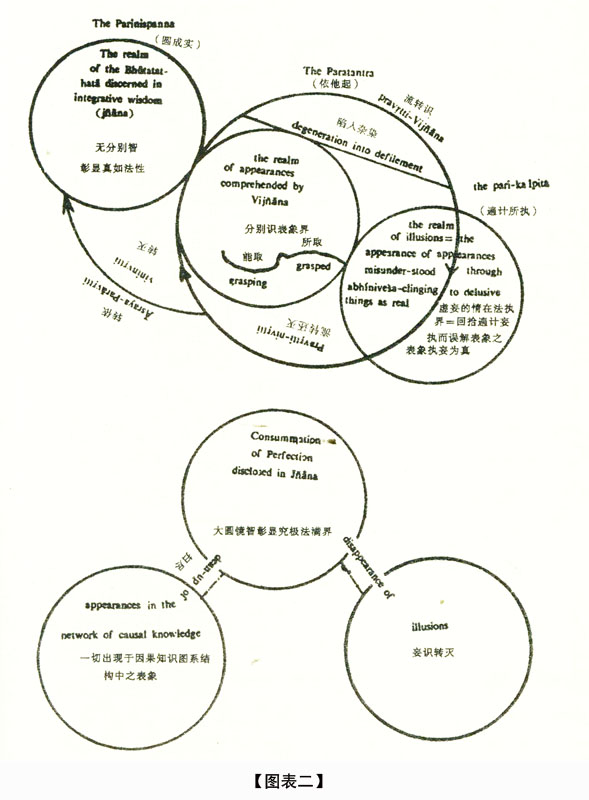

因此我们要把这里面讲识的那一段再展开来,在另外一部《显扬圣教论》里面,再作非常仔细的解释;再把这个三自性,交到《摄大乘论》中去仔仔细细的把这个第八识当做所知依,将这个所知依背后的真正靠山给找出来,即所谓的“真如”。那么这样子一来,要透过《摄大乘论》,又透过《辨中边论》,再透过《成唯识论》。我们必须很有耐心,在理论上绕一个大圈子。然后再来讲唯识,才能把虚妄唯识及因缘唯识仔细解脱,最后希望转识成智,归依真如。我在一九七四年讲唯识哲学的部分时,曾经画了两个简单的图,现在提出来,供大家参考(如图表一、图表二)。

五、法相唯识宗讨论识时的四分说

1.无著与世亲分别站在不同观点来传续弥勒菩萨的法相唯识宗

法相唯识宗在印度的始祖是弥勒菩萨,然后由无著与世亲传承下来,可是由于无著与世亲两兄弟的意见并不完全相同,便产生两个传承:无著是从《楞伽经》、《解深密经》、《瑜伽师地论》、《显扬圣教论》及《摄大乘论》本文、《辨中边论》本文,他都把法执同我执看得很严重,认为这个严重的问题是不容易得到解决。倘若我执同法执不去除的话,那么你将无法获得智慧,只好始终都在流转识中兜圈子,无法彻底的超脱解放。所以弥勒与无著自始至终,均把这个问题的严重性,看得很透彻;但是到了世亲,却反而把这个问题看得不很严重,这是什么道理呢?因为他说第八识的杂染,是跟第七识有关,第七识里面的我执、我爱、我慢、我贪不断在造作罪业而影响到第八识,应该由它负责,这是第八识之所以产生杂染的根本。第七识却始终跟着它,缠之不放,并且还不断的把它里面的贪、嗔、痴三毒,一直向第八识灌注,所以世亲这时便说:我们不怪第八识,而应该把缠在第八识周围的第七识认识清楚,知道它是罪恶的根本,然后再把第八识从染污的状态中拣择出来,以还它纯洁。彷彿像莲花一样,它是生在污泥的泥沼中,但是一长出水面芙蓉的时候,它已经脱离了污泥,突破了那个杂染的根本。所以从这一个观点上看来,世亲所走的路子,是把一切的弊端,罪恶的根源,都交给第七识去负责,只要第七识不再缠第八识,那么识变的过程就可以还原到第八识的净识,不再是第八识的染污识。

2.讨论识时立于两种不同的解释方法

但是这一种看法是不是就能够解决问题呢?究竟“识”是什么呢?我们应该如何来了解它?其实世亲的《唯识二十颂》、《唯识三十颂》,后来经过解释后成为《二十论》与《三十论》。然后再由十大论师对唯识学理先后予以阐发,最后再由玄奘、窥基把它们集合起来,组成为现今《成唯识论》的定本。但是一讨论到识是什么时,在印度本来就有两种解释方法:一是安慧的解释;一是护法、德慧、亲胜、难陀、陈那等人的解释(注八)。

3.安慧系解释——自证一分说

安慧的著作,在中文所传译的只有《中观释论》及《杂集论》。而《杂集论》还不是这一个问题的核心,其他关于世亲《唯识三十论》的注解,在中文里面根本没有翻译。公元一九二二年法人Syl-vain Lévi从尼泊尔皇家藏书中,发现梵文《唯识三十颂论释》的写本,一九三五年便校讫刊行。然后便由支那内学院吕瀓译为中文,载在《内学》第三辑内。有关安慧在注释《唯识三十论》时,他对于“识”所着重的一个重要的观点,就是用四分说里面的“自证分”为专门名词来说。这个“自证分”是很难翻译,我们只能说它是pure consciousness(纯粹意识),sheer consciousness(透彻意识、焦点意识)。换句话说,我们可以称做focal consciousness(中心意识),就是清明的觉知之光,它一闪烁,即把“识”从fringe of conscious-ness(意识边缘)一直到center of consciousness(意识中心),全盘照耀得清晰明了,形成了一个clear consciousness(清明意识),安慧承认这一个东西。

4.德慧、难陀系的解释——二分说

但是其他的论师所了解的是不是如此呢?因为在德慧、亲胜或难陀的看法,都认为应该还有两种东西:一个是相分,一个是见分,——这原本是属于分别上的能取与所取,——所谓见分就是意识的活动本身;而相分可以说是它的所缘,为意识活动的对象。这个“所缘”,在以后的唯识学上就称为“所缘缘”,为想象上成为相分本身的来源,直指实体的客观世界。那么这个客观世界是什么呢?根据近代物质科学看起来,就是时空、数量以及物质的构成因素,这就是所谓的色法,也就是“所缘缘”。它们刺激感觉器官,产生前五识,再组成第六识。其见分所缘的就是相分,然后再倾心外驰,追求其根源,便把它缴到外在世界,成为色法,这是法执所产生的原因。然后再回顾自我,便自觉其见分不仅仅是一个活动,而且是持续的活动,在它的背后一定有一个自我或人格在后面作支柱,这是心法,同样也构成法执。

5.安慧根本就不谈相分

可是安慧根本就不谈相分,因为一谈到相分,就坚持所取,第一层找出一个所缘,第二层再找出一个所缘缘。便会认为意识活动的一切内容,全由外在世界所引起,那么心灵活动都是被动的了。所以在这么一种情形之下,安慧根本不承认相分,也不承认见分,他骤来就抓住一个最真确、最清晰明了的识,即后人所称的“自证分”。而且在focal consciousness(中心意识)里面,不但不准有云雾缭绕,也无虚妄的分别从中作祟。其识力所显既没有阴翳,也没有边缘,它整个就是一幅focal consciousness(中心意识)清明的光觉,它本身就是光明。你不能再分辨光是什么?光所照的对象又是什么?对于它,你不能啰啰嗦嗦予以牵强的解释,漫把外在的法执给引进来,也无法把内在的我执加进去。这是安慧的一种说法。所以他解释世亲的《唯识三十论》时,他所注重的纯为识变的层次,其意义清明显豁,能取所取虚妄分别,两无所得,就中朗现者惟有无分别智的真实现观。依三性三无性的了解,遍计所执之虚妄唯识,已自窅然空踪;依他起性之因缘唯识,亦次第消解;其悠悠长存者,惟有圆成实性自体的法性。

除了安慧的理论以外,还有护法一支唯识思想,透过印度戒贤论师,传到中国而形成玄奘、窥基、慧沼、智周这一系列的大宗师,一直到清末民初,支那内学院欧阳竟无先生在早年时,均一致认为八识中从第八识所藏的“种子”,在时间之流里面,产生熏习作用;种子遇到外缘产生现行,现行再熏种子,形成“异熟”;到了第七识的“思量”,透过它的我执,执持偏见,再到第六识的“了别”,这个了别就是分别,径自划分能所,促成主客对立,所取的是客体,具有客观性,能取是主体,执持主观性。这种二元形上学的理论,马上就应用到知识,意识能取的活动叫做见分,所取知识的对象是相分。这样一来,能所合一的智现观,马上被划作见、相二分。但是这个见相二分(如图表一),就以这个图上面来说,这是相分,那是见分,相分为见分的亲所缘,这个亲所缘的相分来源在什么地方呢?就是在意识范围之外的客观世界。反过来说,就是当外在的事物,刺激到心灵状态的深处中时,就会变成相分,然后再由见分趋前同它结合起来(如图表二)。

六、所经历与体验的四分说

现在我们要问,怎么晓得这个见分就能够缘那个相分呢?譬如,我年轻的时候,曾亲自参观威斯康辛的一个疯人院,刚一走进门,一个疯子便大声呼喊说:Stand off,and don't touch me!for l am Je-sus Christ(站开!别碰我,我就是耶稣基督)。那么这个疯子说他是Jesus Christ(耶稣基督),谁来作证?这个见分,你说是心灵活动,采取这个对象,那么这个对象是不是相分呢?不是相分。假使不是相分,它是从什么地方来的呢?而且如果依据它的自然趋势,这个相分是一个所缘,它的所缘缘是外在的物质世界。假使要是照这样看起来,马上就是很大的法执。所以护法这一类的论师就说,这个见分、相分两个结合起来需要有一个证据,来支持其结合,这一个证据就正是所谓自证分。它是一方面可以缘这个见分,把这个见分的活动、又当做是一个直接的对象,更从这个直接对象里面再缘了这个相分。这样子一来,它出来作证:这个见分的确有所见,而相分是它的对象,如此对这样子来作证。

但是对于这样子的作证,就如同我刚才所讲的那个大疯子来说,疯人院里面不只一个疯子而已,再请第二个疯子来的时候,第一个疯子说:Stand off,and don't touch me!for l am Jesus Christ(站开!别碰我,我就是耶稣基督),那么第二个疯子在那里说:Yes!yes,yes,I am sure he is Jesus Christ(是,是,是,我相信他是耶稣基督)。那么假使照这样子看起来,这个见分也是虚妄,相分也是虚妄,这个自证分在那里还是重大的虚妄。所以这样子一来,有自证分还不够,还要再加一个“证自证分”。就是说再有一个人出来,说刚才第二个疯子不是疯子,他是真正意识清醒的。他说了这些话,这个见分取了这个见分,那么现在他起来以第四位证人的身份说:“我在此地可以作证,我又把这个自证分当作一个对象,给他一个证明。”对于这个证明之后,然后再缴到见分,见分指到相分,然后这样子指回来的时候,再还到他自己,他说:“我是真正真实无误,无错误的最后保障,证明了见分有所见,见分能见到相分,自证分也以见分为对象再达到相分,然后再由我出来作证的时候,我又以自证分为对象,证明他所见确实无误,然后让你信赖。”所以提出了“证自证分”。

七、四分说本无毛病唯相分被定义为客体知识始生毛病

因此当我们现在讨论到印度从世亲以后,经护法等十大论师到了戒贤,然后再传到中国的玄奘、窥基,一直到欧阳竟无先生从幼年到晚年这一个阶段,都是处在这一个立场来立论。不过在这个说法里面,我们可以说它的整个过程有见分、有相分、有自证分来作证,再有证自证分来作证,这个都没有出毛病。但是在这里面却隐藏着一个问题,可以说从印度的法相唯识宗,到中国的玄奘、窥基,一直到近代的支那内学院,对于这个隐藏的问题,都没有人问,因为我们没有资料可以作凭藉。譬如上讲所说安慧论师的《唯识三十论释》,到了民国以后,才先后由吕瀓、霍韬晦两位先生译成中文。然后我们才能利用这些资料而看出它毛病产生是在什么地方,也就是出在见、相划分之后,这个相分by definition(依照定义)是一个object knowledge(知识对象),但是它是一个immediate object of knowledge(直接的知识对象)。

现在我们所要问的这个问题也就是西洋哲学上面洛克所要问的问题,就是所谓sense-data(感觉与料),是否可以把它当做知识的对象。不过它只是直接的对象,对于这个知识的直接对象,它的来源在什么地方?洛克把这个所谓的心灵,认为是一张白纸(tabula rasa),一张白纸上面没有字,这个意识从什么地方来呢?什么地方可以取得内容呢?所以一定有外在的物质原因来当做刺激的对象,刺激心灵。不过它还不是直接刺激心灵,它刺激生理器官,到达生理状态,然后再根据近代physiological psychology(生理学上的心理学),从brain(头脑)以及neurological system(神经系统),从神经系统里面才产生心灵意识状态。毛病就出在这个地方,因为相分的箭头,一定是指着外界。

八、遍计所执虚妄产生变成为客观世界的奴隶

那么这样子一来,从佛学上面,历来在印度所产生的哲学革命是白革了!马上一指又指到外界的客观存在——法执上去!当一指着外界的法执之后,那么我执也起来了。从法执而生身见,再进而产生意识上的我执、我慢、我爱、我贪。那么这样子一来,就有如在《楞伽经》里面要讲所谓的三自性,对于遍计所执,正是一个大的虚妄分别。只要这个虚妄分别一产生了之后,我们可以说是把整个心灵的主动性,一起投到外界去了,变做是客观世界的奴隶。假若它在那里要是不发动刺激,那么一切知识的来源都没有了!也可以说这是一个sheer materialism(纯然的唯物论)、scientific materi-alism(科学唯物论)。所以这样一来,毛病也就出在这个地方。

九、安慧所主张流转还灭即在成就佛智

然后我们再来看安慧在《唯识三十论释》里面,他说一切意识上面的了别作用,划分为能取、所取,产生见、相二分,这个见相二分的最后归宿,究竟是投到虚妄的外在法执营里面去了。所以我再画另外一个图,这是针对安慧的这一种说法。他是真正从世亲再回到无著,再从无著回到弥勒,真正认清了这一个根本困难。这个根本困难就是《楞伽经》里面所讲的这个三自性。尤其是在三自性中的第一个遍计所执性,到底它所遍计的是什么?所执的又是什么呢?也就是说它是从虚妄的了别识里面产生见相二分,然后再认为相分更属重要,变现一个类似的客观性。如此向外追求,妄想再找出一个真的客观性。这样子投到真客观性里面,就是一切唯识也无从讲,投到科学唯物论的阵营里面去了,否定了意识的本身是一个知识的根源。所以从这么一个方向看起来,我们就要把这个三自性里面认为是所谓依他起——依他起是缘生——从缘生讲起。但是在这个缘生里面来讲意识,你所持的见相二分法,一方面是grasping(能取),第二方面是grasped(所取)。这样子马上一指,是什么呢?是realm of illusion(虚妄的外在法执界)。假使你要是走这一条路的话,那是你自己愿意把你的心灵活动投射到虚妄分别,投到幻觉世界的假象里面去,错误的理论里面去,那么一切知识的主动性也就无从谈起,都是错误的!

所以安慧就是指点这一条路绝对不能走,绝对不能使这个知识活动丧失它的主动性,而误投到被动性里面去,然后就以这个被动性,从流溯源,溯到物质世界,去决定一切。因此要在这里讲唯识,由于有这个了别识的根本错误,是一个虚妄分别。讲意识要把这一个东西根本去掉它,不要讲这个分别。然后再讲无分别智!对于这个智慧不管是不是根本智,像佛智;或者是后得智,但是可以从分享佛智而成就了智慧,这个智慧的本身根本是五分别性的。那么所谓无分别性就是什么呢?因为“识”根本是分别,而且根据虚妄分别来讲唯识是不能够讲到底,一讲到底,一切杂染根本去不掉。所以在《成唯识论》里面,最后论本的第九卷到第十卷里面,一定要转识成智。这个转识成智是什么东西呢?就是弥勒菩萨老早在他的《瑜伽师地论》里面所谓第四种转,就是“流转还灭”(pravrtti-nivrtti),就是把识转灭掉。也就是把《楞伽经》里面的相、名、分别都去除掉,然后转识成智,一定要把意识中的杂染根本去掉。但是却又无法去掉它,因为它是一个藏识,是一个大的污秽仓库,即使你钻到那个仓库里面,还是看不见米,大部分是稗。所以你一定要把那个仓库毁灭掉,然后再根据流转还灭,把意识作用停止,然后把意识转变了成为智慧。智慧是什么呢?就是unitive intuition(“圆融统观”——即“无分别智”)。

人一有了这种智慧,我们就可以说他已经把挟杂在如来藏里面的藏识去掉了,而回归到如来藏。如来藏中藏真如而使真如彰显,这样就是所谓“转识成智”。明明在《成唯识论》的第九到第十卷里面,就是详谈转前五识为成所作智,转第六识为妙观察智,转第七识为平等性智,最后转第八识为大圆镜智。所以我们在研究唯识的理论,最后就必须要走上“转识成智”的这条道路,这个转识成智的办法,正是从《瑜伽师地论》里面的流转还灭后转依真如,弥勒菩萨已经指得清清楚楚。然后这样子一来再回到《楞伽经》里面去,以《楞伽经》来说,只讲三自性还不够,还要根据《解深密经》、《瑜伽师地论》及《辨中边论》把三自性变做三无性:先就缘生,证明“生无自性性”;所产生的相,为“相无自性性”;然后再讲空,对空还是不能执著,显现“胜义无自性性”。那么这样子一来,马上从《楞伽经》出发转而归趋到《解深密经》的正路。在《解深密经》里面,骤来就说:“大念慧行以为游路,大止妙观以为所乘,大空无相无愿为所入门。……”同经卷二又申说:“逮得一切佛平等性,到无障处不可转法……于一切法智无疑滞,于一切行成就大觉,于诸法智无有疑惑。……”一切菩萨,他的精神作用都是从根本智慧所开展出来的,而一切的精神作用也都是从智慧中所彰显出来,而不是从识里面产生。所以从这么一个观点上看起来,讲唯识而不讲唯智的话,那是一件很糟糕的事。

十、欧阳竟无先生的精神究竟非常伟大

所以欧阳竟无先生的精神究竟是非常伟大的,他用心读经的精神,绝不是等闲的时候才读的,他总是在他极亲爱的人——家人、亲戚、朋友——有了严重关头,像人快要死亡或者大病时,他就发愿要读通一部经。最后他也像玄奘大师一样,不把六百卷《大般若经》翻译完他不死,欧阳竟无先生也是不把《大般若经》读通,他也不肯罢休。可是在整个佛学的发展立场看,在中国讲了将近一千年,在那里还是讲唯识!唯识!唯一的是识!却没有人看出来这里面所存在的陷阱与危机。欧阳竟无先生晚年在《内学年刊》里面,好像是从第二期起,他就说要讲唯智,一定要转识成智,才可以把《楞伽经》里面的相、名、分别的错误思想路径堵塞住,然后才可以靠上正智,依正智才能够彰显真如。

十一、唯识宗最后目的在转识成智所以不是唯识学而是唯智学

所以从这么一点上面看起来,假使要不走上这一条路,那么《楞伽经》里面,同《瑜伽师地论》里面,有关善恶二元论在八识中对立的问题,始终都不能够解决。一定要透过安慧的这一种解释,才可以发现弥勒、无著的真正问题,才可以讲“转识成智”。这里面最重要的不是“唯识学”,而是“唯智学”,因为唯智学是根据无分别智,始能消解识的虚妄分别。关于这一点,在中国佛教的思想上是不是已经交待了呢?其实并没有交待。我在上讲中就说过,在六朝末年,又有一种严重思想在对立着。这种严重而对立的思想,就是大小乘佛学大半都认为常、乐、我、净是颠倒见,认为世界之所以形成荒谬世界,人生之所以形成荒谬人生,都是因为颠倒见的自然结果,这是当时大小乘佛学一向都是如此传播的思想。

但是忽然冒出了《法华经》的主张,说那是权巧方便之说,不是根本目的,根本目的是要摄权归实,要契入于一个永恒世界的领域——就是涅槃境界。尤其《大般涅槃经》传来之后,常、乐、我、净是绝对真理、永恒真理,而原来透过生灭变化,说明宇宙的过程、说明人生的过程,那个观点才真成为颠倒见。倘若就以《大般涅槃经》的那种伟大的精神威权,认为佛教最后的归宿是要回到永恒世界。在那里去谈我是真我,不谈苦而谈乐,不谈杂染、污秽而谈纯净,那才是真正哲学的真理之所在,宗教真理之所在。假使这种真情实况就是如此,那么小乘佛学岂不是白讲了,大乘佛学始教也白讲了!《法华经》、《大般涅槃经》,同其他的大小乘的佛教经典,完全在那里对立,这是永恒与生灭变化的对立。我们可以说这个对立,在法相唯识宗里面,只讲唯识,并没有解决这个问题,一定要等到最后转识成智,才可以看出这个问题的解决方向。但是这个方向上还不容易看得出,因为资料不齐全,安慧的《唯识三十论释》,并没有传到中国,只是藏文里面有,如此竟把这个问题拖延了一千多年之久。

十二、《大乘起信论》解决了根本问题才开展华严圆融无碍广大悉备体系

1.六朝时代是一个过渡时期

在六期时代,佛法根本经典上的内在对立,永恒与变化的对立,迄无完善的解决,一直在研究佛学者的内心上留下了极大的困惑。刚好在梁末陈初时,由印度来了一位Paramārthā(真谛三藏),正当在印度思想上佛学渐渐衰微之时,婆罗门的哲学与宗教正在复兴,数论派(sāmkhya)二十五谛观,表现在《金七十论》这部书里,就是当时很流行的学说。真谛把它译成中文,一般人还以为凡是从印度传进来的都是佛学,其实这不是佛学而是数论派的思想。二十五谛观是二元对立的思想体系:它一方面是由大梵天的精神笼罩地空天三界,把宇宙里面的一切生灭变化都看厌了,然后以“非本非变”的神我姿态显现,犹如一只大鸟坐在树枝上休息,宁神静观生灭变化的世界究竟是怎样样子变的。数论派另外提出了一个东西,Prakr-ti,所谓“自性”或“种性”,视之为宇宙能源的根本。从那里发生动力出来,产生“亦本亦变”的“大”,这个“大”更“大而化之”,变成“我慢”,分别递生内“五唯”,外“五大”,以及“十一根”,合成二十五谛观。数论派的所谓“神我”,在二元系统里面显示永恒,并以与之对立的自性是根本,为宇宙一切生灭变化的根源。

2.《大乘起信论》虽是伪书却是一部奇书有其相当根据

这么一个新的思想被介绍进来之后,便促使当时研究佛学的中国人,也知道应该如何才能方便假立,到底应该如何才能把这个生灭变化的宇宙人生,同永恒真理的涅槃境界,予以适当的调和,渐渐地从变动不居的此岸,和永恒真理的彼岸之间造一座桥,终于使它们能联络起来,形成了一个“亦本亦变异”的“真如与生灭”的二法门。这一体的两面观,倘若你懂得西方的整个哲学思想时,那么你便能知道从希腊以来,realism(唯实论)同idealism(唯心论)的对立,一直到中世纪mediaeval realism(中古式的实在论)同me-diaeval spiritualism(中古式的唯灵论)的对立,长时期的无法解决。到了近代Spinoza(斯宾诺莎)捧出来一个上帝,把它当做Infinite Substance(无限的实体),存在无限的属性。而每一个无限属性表现着上帝的永恒无限的本质。换言之,经由他所歧分出来的有两方面的现象,一是物质世界的“形变”;另一就是由心灵的领域中的“识变”,由这两方面凑合起来,成为无穷的体性。斯宾诺莎按照实体自本自根的原义,只允许上帝为唯一的实体;至于心物两者,分别解消而为思维属性与扩延属性,衍生而成为心物两面观。你如果熟悉西方哲学家斯宾诺莎,看他如何解决希腊及中世哲学上二元对立性的困难,便可以推断在中国六朝后期,《大乘起信论》这部奇书是如何写成的,你说它是一部伪书,也是一部奇书,这是有相当的根据。

3.明代灌顶法师绘图说明真妄生灭之法相

《大乘起信论》有两种译本:一是号称真谛三藏的译本,但是从历史上的发展,找不出事实来证明它是印度马鸣菩萨的作品;然后唐代翻译家实叉难陀又再度把它翻译了。这两种译文,都是极简洁、极流利、极自然的中文,我们上讲也详细说过,不可能是翻译的。因为真谛三藏的翻译,像《解节经》之类,那么一部好的经典,被他一翻,诘屈聱牙,不可卒读。

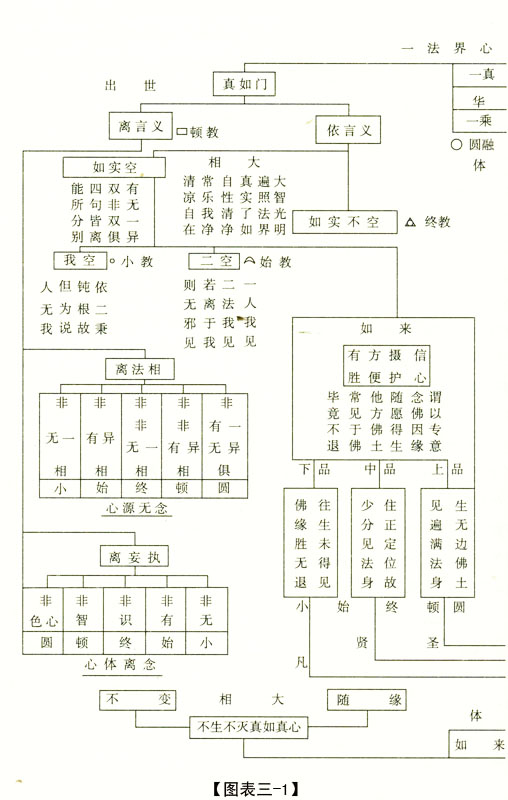

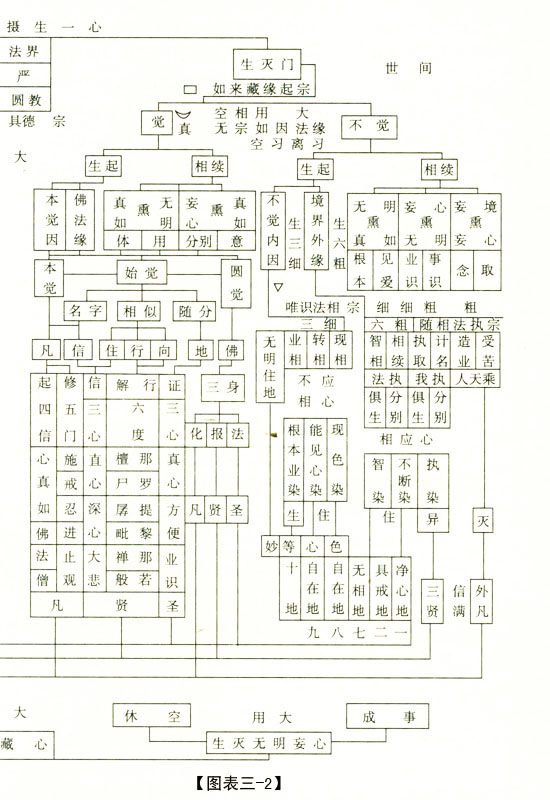

后来便流传到明代,慈云寺的灌顶法师,绘成一图来详细诠释真妄生灭的法相,并附题辞云:“……就生灭一门而观,若背觉合尘,则翻净而为染。若断惑证真,则转凡而成圣。又兼真如二门而观,若依真起妄,则法性随缘,即真如门成生灭门;若会缘入实,则无明体空,即生灭门成真如门。复加圆融统观,染净妄真,总不离法界藏心矣。”(图表三)

4.《大乘起信论》是沟通生灭变化与永恒真理的一座桥梁

依上述的解释,《大乘起信论》这部书企图把从《楞伽经》以来到《瑜伽师地论》、《显扬圣教论》、《成唯识论》里面的根本困难,要想透过真如而建构一座桥梁,沟通生灭变化与永恒真理两面,以及如来藏与藏识双方。这一座桥梁造得确实是很巧妙,但是应用起来却产生不同的效果。细观该图,本来就是“一真法界”,那是真如,又是真心。华严圆教由此出发,从体大说到相大,真把大乘始教、大乘权教以及大乘终教的教义都囊括进去,成为广大悉备的思想体系。然后在第二方面,一则依体谈用,再则离体谈相,渐次疏离真如,随缘而迁就藏识或阿赖耶识的流转。由真如熏无明,或妄心熏真如,其所生之觉,已属幻觉。更往下推演,便展转生起;一由无明熏真如,再由安心熏无明,更由妄境熏妄心,递相赓续,竟由幻觉而趋于不觉。综合言之,酷似天台宗智者大师所谓“心能造天堂,亦能造地狱”。

据图表所绘,华严宗接近天堂,固所愿也。如把法相唯识宗安排在心生灭门下,随识变流转,趋向地狱而远离真如,毋乃冤哉枉也!法相唯识宗所根据的经典,其根本范畴原为如来藏,其意义应为真如及真心。只缘《楞伽经》曾把如来藏藏识看作复名,染净同位,而后起的经论又都纵谈阿赖耶缘起,遂陷入流转识变,沿流难返,净为染污,说来实在可惜!可惜!弥勒、无著、世亲、安慧诸大宗师所说教义,原本可以坦坦荡荡,走向正智觉路,只缘唯识十大论师及其后辈,不解阿赖耶识理应依持真如,竟致陷入虚妄分别,未了依他净分的意义,遂随入幻妄与不觉。因此圆成实性的胜义难以理解,诚属憾事。

我们在此,理应把法相宗诸大师与唯识后辈,在哲学理路上的蕲向分辨清楚,那就不难了悟识的流转还灭为必然的结果。最后转识成智,归依真如,其实这也就是法相宗唯识学的要义。《大乘起信论》的中国作者,对于这一层,似乎还欠深解,而那些后起的注疏家,误解也实在太多,致使华严的大宗师像法藏大师,不能与慈恩寺派的合作,而退出玄奘大师的译场,真是惜哉!惜哉!

因此,我在上讲曾提及慧远大师,他在六朝之末与隋代初年,承受道生顿悟禅的传统,发扬佛性论的真谛。他在《大乘义章》中申论佛性为根本缘起,既勘破小乘佛学十二支之业惑缘起,又避免法相唯识宗的沾滞阿赖耶,而陷溺于变相的无明缘起;其究竟仍然是由此而导引华严宗杜顺、智俨、法藏、澄观、宗密五大宗师的法界、法性及无穷缘起,终乃纠正《大乘起信论》法门分歧的谬误,而构成圆融无碍、广大悉备的和谐思想体系。此层在《中国哲学之精神及其发展》英文本中另有论列,本篇不赘。(编按:该书将由孙智燊先生中译发表。)

(一九七五年十二月十八日讲)

【附注】

(注一) 三十七菩提觉支可分七科:所谓四念住、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八正道分。此七科依其次序,循序渐进,如登顶楼,必以下层为基,否则必难成就。四念住为观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我;四正勤是已生恶速令断、未生恶令不生、已生善令增长、未生善速令生;四如意足是欲、勤、心、观如意足;五根是信、进、念、定、慧根;五力是信、进、念、定、慧力;七觉支是择法、精进、喜、轻安、定、舍、念觉支;八正道是正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定等。

(注二) 唯识法相宗,唐代以后几乎变成绝学,学统早断,其原因如陈寅恪曾公开说:“中国自今日以后,即使忠实输入北美或东西欧的思想,其结局亦当等于玄奘大师的唯识学,在吾国思想史上既不能居最高之地位,且亦终归于歇绝者。其真能于思想上自成系统,有所创获者,必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位。此二千年吾民族与他民族思想接触史之所昭示者也。”

(注三) 五法中的名是于一切法逐体称呼;相是品类差别,各有形状;妄想是由前面的名相而起分别心;正智是了知名相为如幻如化;如如是说幻化本空,即是真如理。

(注四) 《瑜伽师地论》一百卷,是弥勒所著大部头的书,其内容分本地分、摄决择分、摄释分、摄异门分、摄事分等五分,为研究唯识宗之重要著作,它将八万四千法门归类为六百六十法,后来世亲的《百法明门论》是由此择要而成。

(注五) 《分别瑜伽论》为弥勒作品之一,其含义与《解深密经》的《分别瑜伽品》的根本宗旨大体是一致的,论中有二偈:“菩萨于定位,观影唯是心,义相既灭除,审观唯自想。如是住内心,知所取非有,次第取亦无,后触无所得。”这是说明一位修行者,可由修瑜伽行而入于唯识观,以求证取真如的道理。

(注六) 如果没有阿赖耶识的存在,就没有根、身依止的执受,因为六识是有间断的,所无法执受,如无执受,生命就没有法子继续存在。而且阿赖耶识具有两种所缘的作用,即内执受是为了维持我们身心的作用及对外界山河大地等现象的作用。由此可知,我们人的身心及外界的事物都因有阿赖耶识的作用才有其存在的意义,同时才成为我们意识活动的内容。

(注七) 阿赖耶识一面叫做种子识,而能含藏产生一切法的种子,以种子为因而生诸法,这叫做种子生现行。而这种作用是刹那生起的;同时又是因果同时的状态,但这种现行法生起,又将自己经验内容的势力再来熏习阿赖耶识,为种子所蓄积,这叫做现行熏种子。故因是诸法,果是种子,但是阿赖耶识的种子并不一定全部发生再现行法,多半仍以种子的存在而继续至次一刹那,由此继续每一刹那仍能产生新的种子,这是类的相继,这叫做种子生种子,所以说“种子如瀑流”。种子与诸法形成互为因果,作为负荷业力的主体而存在。

(注八) 在公元六世纪中期,印度唯识宗十大论师中,安慧之一分说——自证分,主张生主观分别心者名见分,可是相、见二分为迷妄所生,所生心体唯有一个,这是唯理主义的见解。亲胜、德慧立二分说,继承者有难陀、净月等,二分即见分与相分,他们认为此二分虽然同为因缘所生的依他法,但相分是由识体变现的作用,所以没有实体。陈那、火辨立三分说,以为于主观作用的见分与客观作用的相分之外,尚有具自觉作用的自证分,始能完全认识。这是折衷主义的见解。最后护法立四分说,于见分、相分、自证分之外,加一证自证分。这是四分说的见解。古来称此为“安、难、陈、护,一、二、三、四”。因为安慧偏重体而不顾用,难陀等知有用而不知体,陈那等虽体用并说,但仍不及护法的精微尽致。

![]()