第一项 本事(如是语)

在部派传承中,对“九分”与“十二分教”,有意见非常不同,而又不容易得到定论的,是“本事”与“方广”。“本事”,为“九分教”的第六分。梵语Ityuktaka,Itivrttaka,一般译为“本事”。巴利语ltiyuttaka,译为“如是语”。由于原语传说不同,解说不同,形成二大流。在固有的传说中,《大智度论》明确地说到这二类。鸠摩罗什所译,虽传有二说,而以“如是语经”为主。或写讹为“如是诸经”①;音译为“一筑多”②,“伊帝渭多伽”③。惟《成实论》的“伊帝曰多伽”,是“本事”的意思。属于分别说系的经律,如《长阿含经》作“相应”④;《四分律》作“善导”⑤,《五分律》作“育多伽”⑥,都是“如是语”的别译。

“如是语”,铜鍱部现有《如是语》,为《小部》中的一种。玄奘所译的《本事经》七卷,属于同一类型。虽现存本,不一定就是古本,但九分教中的“如是语”,就是这一类,是无可疑惑的。玄奘所译《本事经》,分三品:“一法品”六十经,“二法品”五十经,“三法品”二十八经,共一三八经。每十二、三经,结成一嗢拕南颂。而“三法品”末,仅有三经,又没有结颂,可见已有了缺佚。《本事经》为重颂体:每经初标“吾从世尊闻如是语”;长行终了,又说“尔时,世尊重摄此义而说颂曰”。这是重颂的一类,以初标“吾从世尊闻如是语”,体裁特殊,而得“如是语”的名称。《小部》的《如是语》,分四集:“一集”三品,二十七经;“二集”二品,二十二经;“三集”五品,五十经;“四集”十三经。《原始佛教圣典之成立史研究》比对这二部——《本事经》与《如是语》的同异,足供参考⑦。《如是语》初标“如世尊说阿罗汉说,我闻”;长行终了时说:“世尊说此义已,次如是(偈)说”;末了,又结:“此义世尊说已。如是(我)闻。”比《本事经》多一结语。《大智度论》卷三三(大正二五·三〇七中)说:

“如是语经者,有二种:一者,结句言:我先许说者,今已说竟。”

《大智度论》的结句,与《如是语》的“此义,世尊说已”相近;多少不同,应为部派的传诵不同。所说与《如是语》及《本事经》相当,是不会错的。《如是语》有四集,《本事经》仅三法。在这四集中,第三集第三品止,都是“序说”,长行与重颂间的“结前生后”,末了的“结说”,体例一致。第三集第四品起,仅每品的初末二经,具足“序说”等;中间的经文都从略,也就是没有“如是语”的形式。四集仅十三经,与前三集相比,也显得简略不足。这与《本事经》的缺略,情形是一样的。为什么三法、四集,而不是五法、六法,或九集、十集呢?以我看来,这是一项编集而没有完成的部类。

《如是语》与《本事经》的体裁,在圣典集成过程的研究中,有三点值得我们重视:

1.序说与结说:佛说(及弟子说),从传说而集成一定文句,展转传诵,到结集而成为部类,成为现存的型态,是经过多少过程而成的。原始传诵而结集的,是佛说及弟子所说的短篇。没有说在哪里说,为谁说,为什么事说;这些是在传授中加以说明的(有的忘记了,有的传说不同),其后,人、事、处,逐渐编集在内,篇幅渐长;开始与终了,也渐有一定的形式。以“四阿含”及“四部”来说,序说是:“如是我闻:一时,佛在某处住”(或加上“与比丘……惧”,及特殊的是缘)。结说,形式不一,如泛为比丘们说的,结为“佛说是经(法)已,彼比丘(等)闻世尊所说,欢喜信受(奉行)”。这类形式的完成,曾经过“如是语”那种体例。不说在哪里说,为什么人说,为谁(泛说“告众比丘”)说,而以“如世尊说阿罗汉说,我闻”为序说;以“此义,世尊说已,我闻”为结说。起讫都叙明“世尊所说,我闻”,这可说是师资传授中的习惯用语,表示传承的可信性,而形成一定文句的。“如是语”型的圣典,汉译还有《立世阿毗昙论》,这是陈真谛的译品,可能为犊子系论书。《论》分二十五品,卷一(大正三二·一七三上)说:

“如佛婆伽婆及阿罗汉说,如是我闻。”

在“阎罗地狱”章前,也有这同一的序说⑧;其他或简略为“佛世尊说”⑨。《论》卷一(大正三二·一七四下)第一品末说:

“如是义者,诸佛世尊已说,如是我闻。”

其他品末,也有作“如是义者,佛世尊说,如是我闻”⑩;“是义,佛世尊说,如是我闻”(11)。这一序说与结说,与《小部》的《如是语》,可说完全相同。尤其是“地狱品”(12):分十大地狱,每章长行以后,又说:“世尊欲重明此义而说偈言”(13),完全为重颂型。可见部派佛教时代,这一形式的部类,还有承袭沿用的。“如是语”,是不限于铜鍱部所传的。“如是语”(本事)的另一特色,如《顺正理论》卷四四(大正二九·五九三上)说:

“本事者,谓说自昔展转传来,不显说人、谈所、说事。”

《顺正理论》下文,虽与“本生”相对,而以“本事”为过去事。然所说“自昔展转传来,不显说人(为谁说)、谈所(在哪里说)、说事(为什么事说)”,与现存的《曼陀多经》并不相合,而却与“如是语”相合。从这里,得到了“如是语”与“本事”的共同特性——“自昔展转传来,不显说人、谈所、说事”。佛及弟子所说的经偈,师资授受,展转传来,不说明为谁说、何处说、为何事说,成为“如是语”型。过去久远的事,展转传来,也不明为谁说、在何处说、为何事说;记录往古的传闻,就是“本事”。但是,“不显说人、谈所、说事”,对佛弟子的信仰承受来说,是不能满足的。于是传闻的“法”——“如是语”型,终于为“如是我闻:一时,佛在某处住”(再加上同闻众或事缘),有人、有地、有事的“阿含”部类(成为一切经的标准型),所取而代之了。传闻的“事”,也与“说人、谈所、说事”相结合,而集入于“阿含”部类之中。这样,“本事”已失去“不显说人、谈所、说事”的特质。然而“本事”(“如是语”)的特性,终于在传承中保存下来,而为《顺正理论》主所记录。

2.长行与重颂:上面说过,“祇夜”的本义并非重颂,而是“修多罗”的结颂——“结集文”;又为“八众诵”——“结集品”;又引申为一切偈颂的通称。等到“伽陀”与“优陀那”成立,重颂也随后形成了。长行与偈颂,原是各别传诵的。也许由于某些长行与偈颂的内容相近,而被结合起来;或依偈颂而演为长行。长行与偈颂的结合,形成一新的体裁;“如是语”就是属于这一类型的。南传有“如是语”而没有“本事”;觉音的解说,也不说“祇夜”是重颂。“祇夜”而被解说为重颂,是北方的解说,也就是成立“本事”,而没有“如是语”的部派。

3.增一法:以增一法——一、二、三等为次第而集成圣典的,在《长部》中,有《十上经》、《等诵经》。《长阿含》与之相当的,是《十上经》、《众集经》。《长阿含》中,更有《增一经》、《三聚经》。《杂阿含》有“一问一说一记论……十问十说十记论”(14),就是增一法的雏型(这十法,传为沙弥所必诵)。这一编集法,是法数的类集与整理,为佛法渐有“论”部倾向的表现。这是“阿含”完成以前的重要的结集方法。现存的《如是语》与《本事经》,也是以增一法来集成的。

将这三者结合起来说:“如是语”是以“自昔展转传来,不显说人、谈所、说事”为特色。序说与结说,表示其展转传闻的可信性,实为“如是语”的根本特性。长行与重颂的结合,也已成为“如是语”的主要形式。《立世阿毗昙论》,是“如是语”型。“地狱品”有重颂,而没有法数次第编集的意义。“九分教”与“十二分教”中的“如是语”,以序说及结说的定型文句,长行与重颂的结合为主,不一定是增一法的。现存的《如是语》与《本事经》,是在序说与结说,长行与重颂的体裁上,更为增一法的编集;约与《增一阿含》集成的时代相近。

《如是语》及《本事经》,表现为“传说”的形态。“如世尊及阿罗汉说,我闻”,闻者是师资授受中的传授者。没有“说人、谈所、说事”的“传说”,在宗教的立场,一般人是难以生信的。没有事实——“说人、谈所、说事”,纯为义理的宣说;理智的气味过重,也缺乏感人的力量。加上序说与结说的定型,长行与重颂,千篇一律。总之,作为佛教的圣典来说,这是近于“论部”。小部,似乎是体裁新颖,却不适于大部的结集。《增一阿含》也是以增一法来集成的。在序说方面,“如是我闻,一时,佛在某处住”等,正如古人所说:“说方时人,令人心生信故”(15),表现为从佛所听闻而来的直接性。参入“说人、谈所、说事”;而长行、偈颂、重颂,多姿多彩。《增一阿含》的集成,对增一法编集的《如是语》来说,显然是相顾失色。到三品、四集而中止,也许觉到不必再这样地结集下去了吧!

再说“本事”:在前后相关中,对前的“伽陀”、“优陀那”,立“如是语”,“如是语”是偈颂的一类——重颂。与后“本生”相关联的,是“本事”;“本生”与“本事”,都是有关过去的事情。《大智度论》双举二说,有关“本事”的,如《论》卷三三(大正二五·三〇七中——下)说:

“二者,三藏、摩诃衍外,更有经名一目(或作筑)多迦;有人言目多迦。目多迦名出三藏、摩诃衍,何等足?……如是等经,名为出因缘。于何处出?于三藏、摩诃衍中出,故名为出。云何名因缘?是三事(夜长、道长、生死长)之本,名为因缘。”

依《论》,一目多迦,或简称为目多迦。现存梵本Dharmasa-mgraha(法集),ltivrttaka也又作Vrttaka。一(帝)目多迦或目多迦,《大智度论》解说为“出因缘”。出是出于三藏及摩诃衍以外的,似指“杂藏”部分。以因缘起说,名为“因缘”。这样,“目多迦”是“因缘”的一类。但这一解说,是可疑的。律中有“尼陀那”、“目得迦”,“目得迦”也与“因缘”(尼陀那)相关联,而含义不大明了。惟《十诵律》称之为“无本起”(16);“无本起”与“出因缘”,显然是同一意义。《顺正理论》所说“言本事者,谓说自昔展转传来,不显说人、谈所、说事”;这就是“无本起”、“出因缘”——“本事”(目得迦)的真正意义。这是传说中的,佛说的往古事——佛化的印度民族与宗教的古老传说(在律中,“目得迦”是不显说人、谈所、说事的旧例;有说人、谈所、说事的,名“尼陀那”)。这一古义,在传说中,久已隐昧不明(《智度论》所说,是别解),因为传说的佛化的印度民族与宗教故事——“本事”,在“四阿含”的集成中,已与说人、谈所、说事相结合。所以以“伊帝目多伽”为“本事”的,只能说是过去事了。

《大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六六〇上)说:

“本事云何?谓诸经中,宣说前际所见闻事。如说:过去有大王都,名有香茅,王名善见。过去有佛,名毗钵尸,为诸弟子说如是法。过去有佛,名……迦叶波,为诸弟子说如是法。如是等。”

《大毗婆沙论》所举的“前际所见闻事”,有二类:一为印度民族的古代传说:《大毗婆沙论》举例如大善见王(Mahāsudar-sana)。以此为例,那么,大善见王(17);黎努(Renu)与大典尊(Ma-hāgovinda)(18);坚固念王(Drdhanemi)(19);摩诃毗祇多王(Mahā-vijita)(20);释迦族(Sākya)与黑族(Kanhāyana)(21);大天王(Mahāde-va)与尼弥王(Nimi)(22);伊师山(Isigili)独觉(23);毗富罗山(Vipu-la)(24);毗罗摩长者(Velāma)(25):这都应该是“本事”。二为过去佛事:所举毗钵尸佛(Vipasyin)等为弟子说法,与《大般涅槃经》所说,七佛为弟子说戒经的“伊帝目多伽”(26)相合。以此为例,那么,尸弃佛(Sikhi)弟子事(27)、羯句忖那佛(Krakucchanda)弟子事(28),也都应该是“本事”。“本事”,本为佛化的、传说的印度民族故事,扩展为更远的过去劫事。《大毗婆沙论》的解说,是与“本生”相关而对立的,所以“本事”是除“本生”以外的过去事。瑜伽系所说,也大体相同,如《瑜伽论》说:“谓诸所有宿世相应事义言教,是名本事。”(29)《成实论》说:“是经因缘及经次第(次第是譬喻),若此二经在过去世,名伊帝目多伽。秦言此事过去如是。”(30)“本生”、“本事”、“因缘”、“譬喻”,在“十二分教”的解说中,都有近似而又不同的意义。据《成论实》说:“本事”,是“因缘”与“譬喻”而在过去世的。《原始佛教圣典之成立史研究》对于这些,是以“譬喻”为本而予以解说的(31)。从“譬喻”的立场来说,“譬喻”可说是早已存在的。但从“九分教”与“十二分教”的成立过程来说,“譬喻”成为圣教的一分,是较迟的。起初只是“展转传来,不显说人、谈所、说事”的传说——“本事”,“佛这么说”而已。以后成为有“说人、谈所、说事”;“阿含”中的“本事”,与“本生”类似而又不同,成为“九分教”的二分。

第二项 本 生

“本生”(Jātaka),音译为阇多伽、阇陀等;意译为生、本生。在“九分教”与“十二分教”中,这是对佛教未来的开展有重大意义的一分。古代所传的解说,似乎通泛而实能适合于古义的,如《成实论》卷一(大正三二·二四五上)说:

“阇陀伽者,因现在事,说过去事。”

《大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六六〇上)也说:

“本生云何?谓诸经中,宣说过去所经生事,如熊、鹿等诸本生经。如佛因提婆达多,说五百本生事等。”

这是说一切有部的解说。“过去所经生事”,是通于佛及弟子的。如“五百本生”,也有关于提婆达多,而不只是佛的“本生”。《大毗婆沙论》以后,西元三世纪以下的论书,“本生”都被解说为释尊的前生——菩萨行事。如《大智度论》说:“无量本生,多有所济。”(32)《瑜伽论》说:“宣说世尊在过去世……行菩萨行,行难行行,是名本生。”(33)《顺正理论》也说:“谓说菩萨本所行行。”为了说明与“本事”的差别,确定为:“或依过去事起诸言论,即由过去事言论究竟,是名本事,如曼驮多经。若依现在事起诸言论,要由过去事言论究竟,是名本生,如逻刹私经。”(34)这是后代公认的,“本事”与“本生”的差别。

“本生”,应分为经师所传的、律师所传的——二类。经师所传的“本生”,不外乎“本事”,佛化的印度民族的先贤故事。这些过去事,一部分被解说为释尊的前生。如大典尊“我其时为大典尊婆罗门”(35)。大善见王:“我忆六度埋舍利于此。而(善见)王住转轮王法,……第七埋舍利于此。如来(今者)第八埋舍利于此”(36)。《中部·陶师经》说:“尔时青年Jotipāla,即是我也。”(37)《相应部》说:“我于前生,为刹帝利灌顶王。”(38)这都是于传说的过去事中,指为释尊的“本生”。这种学风,在汉译的《中阿含》中,更为普遍。如大天王(Mahādeva)(39)、顶生王(Mā-ndhātr)(40)、毗罗摩长者(Velāma)(41)、阿兰那长者(Araka)(42)、善眼大师(Sunetra)(43)等,都说“即是我也”,成为释尊的“本生”。“阿含”在经师的弘传中,化“本事”为“本生”的倾向越来越盛,这是经师特重佛陀(律师是重僧伽的)的结果。化“本事”为“本生”,主要为了说明:先贤虽功德胜妙,而终于过去(不究竟);到现在成佛,才得究竟的解脱。融摄印度的先贤盛德,而引归于出世的解脱,是经师所传“本生”的特色。然这样的“本生”,与“本事”是淆杂不清的。即使依《顺正理论》的定义,而只要加上一二句,“本事”就成为“本生”了。对于这,《大毗婆沙论》是以传说如此的过去事为“本事”,而“本生”取律部的传说,所以体例极为分明。

律师所传的“本生”,是以比丘、比丘尼,或僧团的发生事故,因而说明在过去生中,早已如此了。末了,指明过去的某某,就是现在的某某。这是重于等流因果的;是通于佛及弟子,而不限于世尊的。在过去世中,自然也有王、臣、长者、婆罗门,而平民、鬼神、旁生——鹿、象、猕猴、龟、蛇、鸟类,更多地成为“本生”中的主人。约过去事来说,也与“本事”的精神不同,这都是印度民间故事的佛化。这样的“本生”,各部律藏都是有的,所以说是律师所传的“本生”。在律藏中,以《僧祇律》所说的为最多。《僧祇律》所传的“本生”,统为二大类:一、详说:这都是以三部分构成的:1.当时的事缘;2.佛说过去早已如此,广说过去;3.结合当前的人事。这一类的“本生”,如(44):

1.陶利大臣,2.贪欲者,3.金色鹿·王夫人,4.鹿斑,5.劫初人,6.龙·仙人·金翅鸟,7.六牙象·猎师,8.大身象,9.二婆罗门·羊,10.名称王,11.婆罗门,12.鹦鹉,13.守斋狼,14.抒海婆罗门,15.猕猴·鳖,16.婆罗门女,17.豆主·驴主,18.龙象,19.镜面王·猕猴,20.野干,21.猕猴·月影,22.长者·阿摩由奴,23.大婆罗门·迦罗呵奴,24.二狗,25.鹦鹉·秃枭,26.鸟·猴·象,27.天女·五天子,28.梳头女

上列的二十八事,都是同样体裁的本生。鹿斑(4)本生,明说“如生经中说”(45)。第二类,是略指如“本生”、“本生经”、“生经”中说,如(46):

1.二水獭,2.鸟,3.难提(牛),4.三兽,5.象王,6.怨家,7.长寿王,8.迦毗罗,9.贤鸟,10.生“经”,11.孔雀鸟,12.鸟,13.鳖,14.“生经”,15.仙人·猕猴,16.释提桓因,17.猕猴,18.蛇,19.举吉罗,20.巅多利鸟,21.鳖,22.鹦鹉,23.“本生经”,24.“生经”,25.“七女经”

《僧祇律》所说的,或详说,或略指,共有五十三则。这一类型的“本生”,在说一切有部律中,虽多少、有无不同,而体裁完全一致。《十诵律》(47)现存:

1.二水獭·野干,2.鵽·猴·象,3.鹿王·女鹿,4.雁王·雁臣,5.狮子·野干,6.射师·弟子·贼帅,7.父·子,8.蛇,9.守牧婆罗门妇

“蛇本生”(8),如《十诵律》说:“舍利弗性,若受必受,若弃必弃。舍利弗非适今世有是性,乃前过去亦有是性。……广说本生因缘。”(48)体例与《僧祇律》全同。《十诵律》说“如是广说五百本生”(49),可见在当时,“本生”是非常多的。现存九则中,二水獭与野干(1),鵽、猴与象(2),蛇(8),与《僧祇律》相合。《根有律》的“本生”,也不太多,分散在各部,如:

I.《根本说一切有部毗奈耶》(50):

1.劫初人,2.浣盆,3.哑躄太子,4.鹅·鳖,5.鹦鹉·鸺鹠,6.婆罗门·妇,7.商人·金鼠,8.智马·商主,9.狮·兔,10.针师女,11.罗刹国,12.父子,13.商主妇,14.屠猪人

Ⅱ.《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》(51):

1.贪贼,2.宝珠鹅,3.丑婆罗门,4.不贞妻,5.贪食肉

Ⅲ.《根本说一切有部毗奈耶药事》(52):

1.施肉,2.猕猴王

Ⅳ.《根本说一切有部毗奈耶破僧事》(53):

1.提婆杀尼,2.、3.提婆不受佛言(二则),4.、5.提婆堕狱(二则),6.、7.、8.度五比丘(三则),9.罗睺罗识父,10.耶输惑佛,11.耶输投身,12.提婆失神通,13.阇王供养提婆,14.耆缚迦知佛意,15.—24.提婆无恩无报(十则),25.二狗,26.、27.提婆无恩无报(二则),28.金色身,29.金轮,30.护佛丧命,31.孤迦里迦说无耻事,32.—36.恩怨(五则),37.、38.、39.阿难不离佛(三则),40.利养自害,41.、42.二群(二则),43.非法示现正法,44.顺正顺邪,45.提婆愚痴,46.提婆颠倒,47.提婆妄嗔,48.舍利弗救众僧

Ⅴ.《根本说一切有部毗奈耶杂事》(54):

隐人·猕猴·猎师

《根有律》所说的“本生”,与《僧祇律》、《十诵律》体裁相同。然《僧祇律》的“本生”,都在“波罗提木叉分别”,而《根有律》的“本生”,属于《破僧事》的,比二部《毗奈耶》多出三倍。传说佛为了提婆达多破僧,“广说五百本生”,这是说一切有部特有的传说。

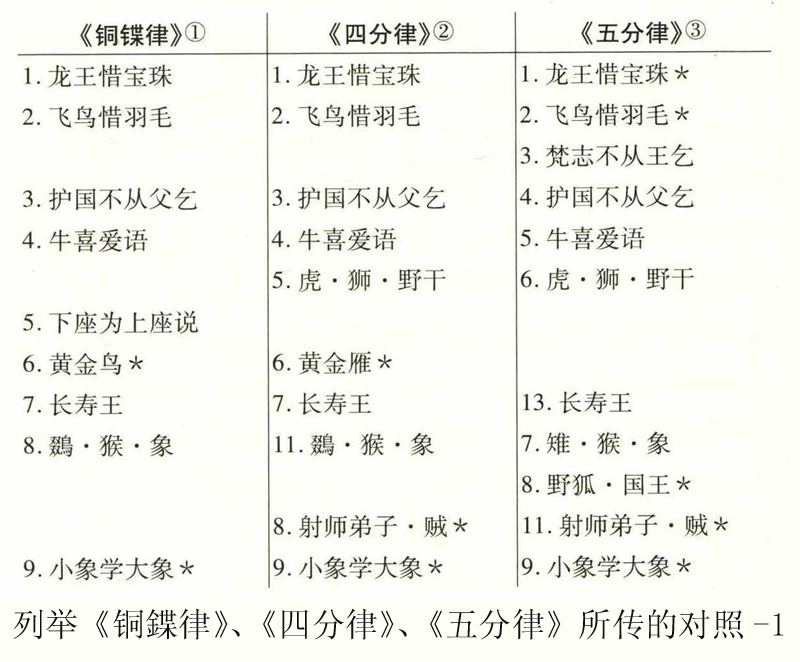

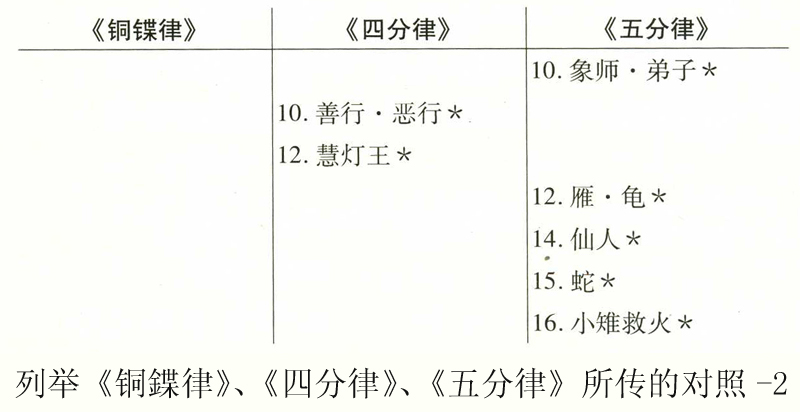

说到分别说部律的“本生”,先应说到一点:与经、律相结合的事缘,“先贤的德行”部分——“本事”,大都成为经师所传(佛)的“本生”。佛与佛弟子的事迹,成为说经、制戒的“因缘”,其后都成为“譬喻”。举世间事为例证的,与当前的人事,是同类性质的,所以大抵成为律师所传的,佛与弟子的“本生”。这在分别说部系的传说中,充分地表示出来。今列举《铜鍱律》、《四分律》、《五分律》所传的,对照如下。凡叙述为“本生”形式的,加*以为记别。

上列的举事为证,部分与“本生”有关。“龙王惜宝珠”、“飞鸟惜羽毛”、“护国不从父乞”,是举事以说明,不要向人多求,以免人嫌厌。《五分律》别有“梵志不向王乞”,对相知识的国王,也不愿有所请求,与护国的不愿向父母乞求,同一意义。“龙王”与“飞鸟”二事,《五分律》是“本生”,而《铜鍱律》与《四分律》,与《僧祇律》、《根有律》相同,是例证而不是“本生”。“牛喜爱语”而不喜毁呰,三律都不是“本生”,与说一切有部律相合;但《僧祇律》作“难提(牛的名字)本生”(55)。有关两舌的“狮,虎与野干”,《十诵律》与《根有律》也不是“本生”;而《僧祇律》作“三兽本生”(56)。“下座为上座说法”,仅见于《铜鍱律》。《铜鍱律》所说的“黄金鸟”,显然为“本生”体裁,以偷罗难陀尼拔蒜而说。在比丘尼中,偷罗难陀尼是问题人物,《铜鍱律》与《四分律》,有“黄金鸟”本生。在《根有律》中,更为重视,有“宝珠鹅”(“黄金鸟”的不同传说)、“贪贼”、“丑婆罗门”、“不贞妻”——四“本生”。《僧祇律》与《五分律》都没有。“长寿王”,起于拘睒弥比丘的诤论,引述以证明“忍能止诤”;《僧祇律》也说“长寿王本生”(57)。说一切有部的《十诵律》、《根有律》、《中阿含经》(58),都不是“本生”(论师解说为“譬喻”),与《铜鍱律》、《五分律》、《四分律》相同。“鵽、猴与象”,是勉人尊敬长老的。《十诵律》与《僧祇律》,都传说为“本生”(59)。“小象学大象”,是有关释尊与提婆达多的。《铜鍱律》虽说得不太分明,但的确是释尊与提婆达多的前生。《四分律》与《五分律》,就分明是“本生”了。关于提婆达多的,《僧祇律》仅有“野干主”“本生”一则(60);《僧祇律》的“本生”极多,但并不是偏重的。与提婆达多有关的,《四分律》有三“本生”,《五分律》有四“本生”;《十诵律》有四“本生”,并说“广说五百本生”。《根有律破僧事》,与提婆达多有关的“本生”,共三十六则。提婆达多,是比丘中的头号问题人物,这就是“本生”特别多的理由。《铜鍱律》所传的九则,惟有关偷罗难陀尼与提婆达多的,有“本生”的特色。上座部系的律师所传的“本生”,有集中的倾向,以偷罗难陀尼及提婆达多的恶行为主,而大量地集录出来。这与《僧祇律》的一般性展开,显然是不同了。

后代传说或集成的“本生”,数量非常庞大。如现存《小部》的“本生”,共有五四七则。《十诵律》说“广说五百本生”(61)。《大智度论》说“无量本生”(62)。晚期论师所传,如上面所引,都以释尊的过去生中菩萨行为“本生”。这是经师、律师——二类“本生”的综合所成。经师所传,以佛的往昔生中的德行为主,但直说过去事(实为“本事”),仅结说“即是我也”,而没有具备“本生”的文学形式。律师所传,体裁为“本生”,但或善或恶,并不以佛的过去事为限,反而重于弟子的“本生”。将这二者综合起来,取律部的“本生”形式,及经、律所传(及经律外的传说),有关佛的“本生”实质,形成晚期共传的,菩萨大行的“本生”。这是综合所形成的;而在初期,九分教成立时代的“本生”,决不就是这样的。“波罗提木叉分别”,各部律都有或多或少的“本生”。这类“本生”,在“本生”成为分教时,应该已经存在。这是“本生”的原始意义,与《大毗婆沙论》的解说相合。律部所传的“本生”逐渐盛行,经部受到了影响,而“本事”也日渐“本生化”,终于取得律部的“本生”形式,而演进为菩萨大行的“本生”。现存Bharhut塔的栏楯,有浮雕的“本生”二十八种,为西元前二世纪的遗物。依此遗物的实证,可以说:当西元前二世纪,现存于雕刻而可以考见的“本生”,有二十八种。而不能说:当时有二十八“本生”。“本生”原是在传说中的,传说每因时因地而有变化。所以Bharhut的“本生”,与圣典所传的或略有不同,也是当然的事。这二十八种“本生”,与西元前一世纪造的,Sānchi塔门的“本生”,都是有关释尊的“本生”。这一事实,不能否定律藏所传的,有关众弟子或善或恶的“本生”。而只是表明了,佛教界重视佛的“本生”。重视佛“本生”的倾向,久而久之,“本生”几乎被看作释尊的前生,菩萨行的别名。

第三项 方广(或毗陀罗)

“九分教”与“十二分教”中。与“方广”相当的,部派间传说不一:或作“毗佛略”,或作“毗陀罗”。语音不同,解说也不同,这是不容易论定的一分。传说中的“毗佛略”与“毗陀罗”,《原始佛教圣典之成立史研究》总结前人的研究,而有很完善的说明,以“毗陀罗”为古义(63)。然研究起来,觉得还有可以商讨的。先说“毗陀罗”:现存巴利藏,作Vedalla,这是赤铜鍱部的传说。然同部别派的无畏山寺派所传的《解脱道论》,却作“毗佛略”(64);与同系的化地部、法藏部,都是一样的。“毗陀罗”一词,在这一系统中,没有成为公认的名称。《大智度论》作“为头离”(65),显为Vedalla的音译。然在“十二分教”的解说中,又意译为“广经”。对于这一分教,《大智度论》是双传二说的。与“本事”(如是语、出因缘)一样。

《增支部·五集》(南传一九·一四七)说:

“彼等不修身、不修戒、不修心、不修慧,论阿毗达磨论、毗陀罗论,陷于黑法。”

毗陀罗论与阿毗达磨论,同为古代的法论之一。而《中部》有《毗陀罗大经》、《毗陀罗小经》,可为“九分教”中“毗陀罗”的有力文证。觉音在《一切善见律注序》(南传六五·三八),以“毗陀罗”为:

“毗陀罗小经、毗陀罗大经、正见、帝释所问、诸行分散、满月大经:凡从问而得喜悦与满足者,知是毗陀罗。”

“毗陀罗”,或译为“有明”。这六部经的内容,曾于《说一切有部为主的论书与论师之研究》有所论列(66),今再略为说明:1.《毗陀罗小经》:推定为《中部》(四四)的Cūlavedalla;与《中阿含》(卷五八)的《法乐比丘尼经》同本。2.《毗陀罗大经》:推定为《中部》(四三)的Mahāvedalla;与《中阿含》(卷五八)的《大拘絺罗经》同本。3.《正见》:推定为《中部》(九)的Sammāditthi;与《中阿含》(卷七)的《大拘絺罗经》,及《杂阿含》(卷一四)的三四四经(《大正藏》编号)同本。4.《帝释所问》:推定为《长部》(二一)的Sakkapartha;与《长阿含》(卷一〇)的《释提桓因问经》,及《中阿含》(卷三三)的《释问经》同本。5.《诸行分散》,原文为Sankhārubhājaniya,似乎与《中部》(一二〇)的Sam-khāruppatti相近,但性质不合。另推定为《相应部·质多相应》的Kāmabhū(2);与《杂阿含》(卷二一)的五六八经同本。6.《满月大经》:推定为《中部》(一〇九)的Mahāpunnama;又与《相应部·蕴相应》的Punnamā、《杂阿含》(卷二)的五八经同本。这六部经的内容,都是法义问答集。每一部经,包含多种问题,也就是一再问答。在一问一答间,间者表示领解了对方的意见。欢喜赞叹,然后再提出问题,请求解答。所以这不但是问答集,而在一问一答间,形成一特殊的体裁。如以这类体裁为“毗陀罗”,那么与《中阿含》(卷四九)《说智经》同本的,《中部》(一一二)的Chabbisobhana-suttam(《六净经》),也属于这一分了。

问答而随以满足、欢喜、赞叹,本是多数经典的共通形式。如结合多种问答,因而形成每答必赞的形式,自然会如“如是语”一样的独成一格。但如普遍地应用,成为多数经典的一定型式,就不免有冗长繁重的感觉了。上面所引的,如《毗陀罗小经》、《毗陀罗大经》、《满月大经》,虽汉译具足每答必赞的一定型式,而巴利圣典,仅于第一问答保存这一形式,而其余的从略。又《正见经》、《相应部·迦摩(2)经》,每一问答,必有定型的领解赞叹,而汉译(《杂阿含》)却完全没有。如失去了领解赞叹的一定文句,就与一般的问答没有差别。我以为,这是与《如是语》一样的。序说与结说的一定文句,不免繁重乏味,终于从“三集”的第四品起,一定的文句,仅保存每品的初后——二经,而其余的略去了。每答必赞的那种形式的经典,可能被称为“毗陀罗”,而“毗陀罗”是不能满足于这种形式的。正如《如是语》(但《如是语》的特性多,较易保持)一样,或者从内容的特性,而作不同的解说。

再说“方广”:Vaipulya,音译为毗佛略、毗富罗等;意译为广、方广、方等、方正。这是铜鍱部大寺派以外,全体佛教所公认的名称。“方广”的内容,大乘经(如《大般涅槃经》)、论(如《大智度论》、《入大乘论》、瑜伽系诸论),都指“方广”为大乘经。声闻学者中,胁尊者(Pārsva)以为:“此中般若说名方广,事用大故,”(67)众贤(Samghabhadra)也传说:“有说:此广辩大菩提资粮。”(68)在佛教的开展中,“方广”属于大乘,是一项有力的倾向。然部派所传的早期意义,应如《大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六六〇上)所说:

“方广云何?谓诸经中,广说种种甚深法义,如五三经、梵网、幻网、五蕴、六处、大因缘等。”

《大毗婆沙论》列举六种经,而定义为“广说种种甚深法义”。“方广”(Vaipulya)从形容词vipula而来,有大量、广量的意思。“方广”不仅是文句的广说(一定是长篇的),而更是义理的甚深,这是文广义深的契经。《成实论》但泛明“广说”(69)。《顺正理论》举三义,如卷四四(大正二九·五九五上)说:

“言方广者,谓以正理广辩诸法,以一切法性相众多,非广言词不能辩故(广说义)。亦名广破,由此广言,能破极坚无智暗故。或名无比,由此广言,理趣幽博,余无比故。”

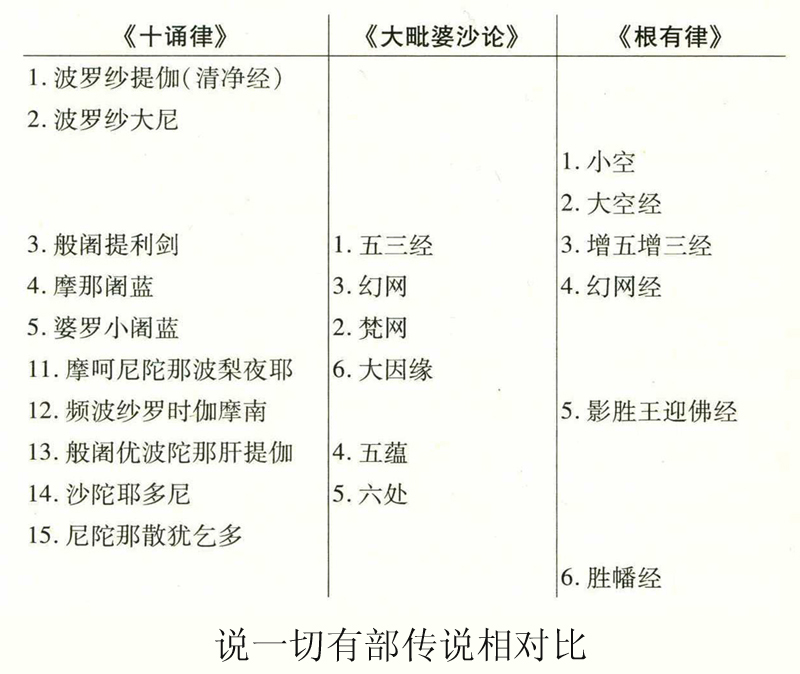

在“广言”中,表显了义理的幽博,破无知的妙用(与胁尊者所说,“般若事用大故”的意义相近)。《大毗婆沙论》所举的六经,可与《十诵律》的“多识多知大经”——十八种(70),《根有律》所诵“大经”(71),同属于说一切有部的传说相对比:

《十诵律》的十八经,前七经属《长阿含》,次五经属《中阿含》,再次三经属《杂阿含》,末后三经属“杂藏”。与《十诵律》的“大经”相当的,《四分律》作:“诵六十种经,如梵动经。”(72)在古代,有这么多的大经,而被推为“方广”经的,也就在这里面。

1.《五三经》:推定为与《十诵律》的“般阇提利剑”(Pancatraya)、《中部》(一〇二)的Pancattaya相当。《根有律》作“增五增三”,似乎是译者错了,误以为是《增一阿含》的“增五”与“增三”。汉译(属于说一切有部)的《中阿含》,没有《五三经》。从性质的近于《梵网》,而又与《梵网》次第相连,可断言为:说一切有部的《五三经》,是编入《长阿含》的。《五三经》,先总举有关于未来的妄说——死后有想、死后无想、死后非有想非无想、死后断灭、现法涅槃——五说;又综合为:死后存在(即前三说)、死后断灭、现法涅槃——三说(“五三”以此得名),而加以一一的解说。次列举有关于过去的妄说——我及世界常无常等、有边无边等、一想异想等、苦乐等(十六说)。然后约次第定的进修,超越种种妄执,而达于最高的解脱。这是条理当时世间的种种异执,而显示佛法为更高的殊胜。

2.《梵网》:与《长部》(一)的《梵网经》、《长阿含》(卷一四)的《梵动经》相当。《十诵律》作“波罗小阇蓝”,“小”为“门”字草书的讹写,原语应为“波罗门阇蓝”(Brahmajāla)。初明一般人但见佛法僧的琐细卑近事项——戒,而或赞或毁,这是不足以赞毁佛法的。所以在叙述卑近的戒法后,广明如来自证的甚深微妙法(“大法光明”)。这就是超越世间,有关过去的十八妄说,有关未来的四十四妄说——六十二异见,而得真实的寂灭。网罗当时的一切异见,而显示佛法的深妙——智证寂灭,与《五三经》意趣相同,而条理与说明,更为精确!

3.《幻网》:《十诵律》作“摩那阇蓝”,“那”为“耶”字的误写。摩耶阇蓝(Māyājāla),意译为“幻网”(旧注作“化经”)。就可知的“幻网经”说而论,在现有的汉译圣典中,没有与之相同的(藏译中有)。这是说一切有部所传诵的,也应该属于《长阿含经》。《成实论》引《幻网经》说“有幻幻事”(73),在缘无可知,与缘无不能知的论辩中,引到这部经。《顺正理论》也为此同一问题,而一再地引述(74),引述较详的,如《成唯识宝生论》卷四(大正三一·九一下)说:

“于彼幻网经中……即此眼识所知之色,不见实有及以定位,但于妄情起邪分别,作决定解而生言论:唯斯是实,余义成非。……多闻圣弟子应如是学:我观过去未来现在眼识,观彼所缘诸色,然于彼处,无有常定,无妄、无异,实事可得;或如所有,或无倒性,悉皆非有。唯除圣者出过世间,斯成真实。”

《顺正理论》卷四(大正二九·三五〇下),引文而与此相同的有:

“佛告多闻诸圣弟子,汝等今者应如是学:诸有过去未来现在眼所识色,此中都无常性、恒性,广说乃至无颠倒性,出世圣谛,皆是虚伪妄失之法。”

“唯斯是实,余义成非”(古译“余皆虚妄”),是世间种种异说的偏执。予以破斥,而结归于出世间的真实。与《五三》、《梵网》的意趣相合。偏执与异说,从认识的错乱而来。所缘的境界,犹如幻事,是有惑乱性的。非实有,非常定,而以为是实、是定,这才“于妄境而起邪分别,作决定解”,起种种异执了。就仅有的文证而论,《幻网经》的意趣,与《五三》、《梵网》一样,而说理更为明确!《五三经》与《梵网经》,都是略举论题,而后广(分别)说的。

4.《五蕴》,5.《六处》,6.《大因缘》:蕴、处、因缘的次第,合于《十诵律》说。如“般阇优波陀那肝提伽”(Pancupādānakkan-dhā),意译为五取蕴,旧注作“五受阴却”,“却”是讹写,应为“五受阴部”。“沙陀耶多尼”(sad-āyatana),意译为“六处”,旧注作“六情部”。“尼陀那散犹乞多”(Nidāna-samyutta),意译为“因缘相应”,旧注作“同界部”,“同”是“因”的讹写。这三者的次第,显然是《杂阿含经》(《相应部》)的“五阴诵”(“蕴相应”),“六入诵”(“六处相应”)、“因诵”(“因缘相应”)。然《杂阿含经》中,是众多经的类编;虽有广说的部分,但与上面的三经相比,显然是不同的。《大毗婆沙论》说“大因缘”,是没有取《杂阿含》的“因缘相应”为“方广”的。“大因缘”是《十诵律》所说的“摩呵尼陀那波梨耶夜”(Mahānidānaparyāya)。在说一切有部中,编入《中阿含》,即卷二四的《大因经》。分别说系编入《长阿含》,如《长部》(一五)的《大因缘经》、《长阿含经》(卷一〇)的《大缘方便经》。《大因缘经》,先赞叹缘起的甚深,略举缘起说,而后广为分别解说。末了,举外道有我者所执的(受、色)二类异计,加以责破。然后举“七识住”、“二入处”、“八解脱”,以明佛法的究竟解脱。对于“因缘”,《大毗婆沙论》者的意见如此;那属于“方广”的“五蕴”与“六处”,不是也应有这样的契经吗?关于“六处”,《中阿含经》有(卷四二)《分别六处经》,与《中部》(一三七)的《六处分别经》相当。经中先略举六处、(六识)六触、十八意行、三十六刀、断成就、三念住、无上调御,而后广分别说,并以八解脱为无上调御。《中部》别有(一四八)《六六经》、(一四九)《大六处经》,也都是有关六处的解说。这二部经,与《杂阿含经》(卷一三)的三〇四、三〇五经(《大正藏》编号)同本,但“广说”的性质不明。关于五蕴,以五蕴为名的广分别说,虽没有发见,但五蕴的广分别说,见于《中阿含经》(卷七)的《象迹喻经》、《中部》(二八)名《象迹喻大经》。该经虽以四圣谛摄一切法,于一切法中最为第一,而以象迹为比喻。但在解说中,实只是“五盛阴苦”的广分别说。“若见缘起便见法,若见法便见缘起”(75),正是这部经的精义。《大毗婆沙论》者的“方广”——蕴、处、因缘,都应是文广义深的广说。与前三经结合起来,“方广”的特性是:文句为广分别说,内容为甚深的法义。

“毗陀罗”、“毗佛略”,在“九分教”中,不是各别的,而是同一分的传说不同。因而引起的问题是:“九分教”的本义,到底是“毗陀罗”,还是“毗佛略”?重视巴利语的,当然以“毗陀罗”为古义。然巴利语,是佛教用语中较古的一流,而不是古代佛教的唯一用语。属于一流而为一部派所承用,并不能推定为古来如此。在“九分教”的用语中,如“记说”,巴利语在共同的Vyākarana外,别取Veyyākarana,以表示特色,那焉知“毗陀罗”不是这样,在一般通用的Vaipulya以外,别取Vedalla以表示特殊呢?与梵语Vaipulya相当的,巴利语有Vetulya,也是“方广”的意思,而音声与Vedalla相近。所以,如解说为:Vaipulya,Vet-ulya,同为“方广”,而是梵语与巴利语的差别。铜鍱部学者,别取与Vetulya音声相近的Vedalla为分教的专名,以专称层层问答、层层欢喜与赞叹的契经,不是没有可能的!以文证来说,《毗陀罗大经》、《毗陀罗小经》,经名本是后人所安立的;而其他部派所传,也没有称之为“毗陀罗”。而且,觉音所指的“毗陀罗”中,如《满月大经》与《帝释所问经》,巴利经藏的明文,是属于“记说”(76),并没有称为“毗陀罗”。铜鍱部学者,专从形式着想,而称之为“毗陀罗”,未必是“九分教”的本义!无畏山寺派所传,也没有这么说呢!

“毗佛略”,与铜鍱部所传的“毗陀罗”,论形式与性质,都可说是不同的。“毗陀罗”——六部经,是法义的问答集。在问答体的形式中,对种种问题,给以明确的解答。虽然种种问题与修证有关,但性质是说明的,重于了解的。这一学风,与阿毗达磨论相近,为未来的论师所继承。“毗佛略”是法义的广分别说。在分别体的形式中,阐明佛法的深义。原则地说,佛说五蕴、六处、因缘,都导归解脱寂灭的自证,这就是佛法的深法。佛以“处中之说”——缘起为根本法则,从而说明缘起甚深,寂灭更甚深。“处中之法”,依缘起而开示不落外道的种种异见,这是《杂阿含经》最一般的法说。《梵网》、《五三》、《幻网》等,更广分别以显示这一深义。从“阿含经”看来,从“爱灭则取灭”着手的,是五蕴说;从“触灭则受灭”着手的,是六处说;从“识灭则名色灭”,或“无明灭则行灭”说起的,是因缘说。其实,这都是因缘(缘起)说,而导归于寂灭的。《大因缘经》、《分别六处经》、《象迹喻(分别五蕴)经》等,更广分别以阐明这一深义。这一类契经,在广分别的形式中,是重于修证的。这一学风,为未来的经师所继承。所以“毗陀罗”与“毗佛略”,在形式与性质上,都有不同的地方。

然而,这二者也有共同处。如“毗佛略”是广分别说;而被称为“毗陀罗”的,在问答中,也以“分别答”为主。“毗陀罗”为法义问答集,比起初期的简略问答,也不能说不广(问答)了。“毗佛略”以圣者自证的究竟寂灭为宗极。而《毗陀罗小经》、《满月大经》,也以涅槃为究极。如《正见经》以“无明尽而明生”为结束,《释问经》以“爱尽究竟梵行”为极:可说都归结于这一深义。尤其是,《法乐比丘尼经》说:“君欲问无穷事;然君问事,不能得穷我边也。涅槃者,无对也。”(77)《正见经》也说:“摩诃拘絺罗!汝何为逐!汝终不能究竟诸论,得其边际。若圣弟子断除无明而生于明,何须更求?”(78)这是从问答广说,而引向深广无际、超越绝对的境地。

“九分教”组为一聚,“四阿含”、“四部”集成的前夕,佛教界早已进入广说——广分别、广问答的时代,集成了文义深广的众多契经。被称为“毗佛略”与“毗陀罗”的,都是广长的契经,主要都被编集于《长阿含》、《中阿含》中。这是当时佛教界的共同倾向;如略去形式,而重视内容的共同性,那二类都可说是“广说”(方广,Vaipulya,Vetulya)。铜鍱部偏重形式,以层层问答,而得欢喜与满足的契经,别名为Vedalla,这才与“毗佛略”分离了。

广问答与广分别,尤其是广分别说的契经,对未来的佛教来说,已树立起卓越的典型。在佛教的开展中,有方广部(Vetulya-ka),就是“方广道人”(79)。有更多的圣典,名为“方广”(或译“方等”)。“毗佛略”如此的源远流长,决不会是部派分裂以后,偶然地发展而来的。

第四项 未曾有法

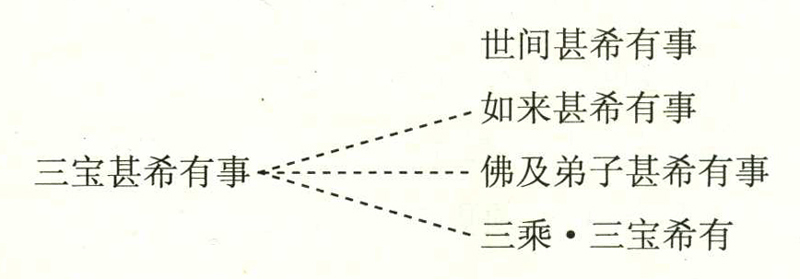

“未曾有法”(adbhuta-dharma,P.abbhuta-dhamma),音译为阿浮陀达磨、阿浮多达磨等;意译为希法、胜法、未曾有法等。古代的不同解说,可条理为如此:

“未曾有法”的意义,如《大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六六〇中)说:

“希法云何?谓诸经中,说三宝等甚希有事。”

“有余师说:诸弟子等赞叹世尊希有功德,如舍利子赞叹世尊无上功德,尊者庆喜赞叹世尊甚希有法。”

说一切有部论师所传的古义,“未曾有法”是说三宝——佛、法、僧的甚希有事。近代学者,据“阿含”而列举其内容,都不出这一范围(80)。1.如来的“未曾有法”,如四未曾有法(81);诸未曾有法(82);因地动说未曾有法(83);约神足说未曾有法(84)。2.法的未曾有法,如八未曾有法(85)。3.僧(圣弟子)的未曾有法:如阿难四未曾有法(86),诸未曾有法(87);薄拘罗未曾有法(88);郁伽长者八未曾有法(89);手长者八未曾有法(90);难陀母七未曾有法(91)。汉译《中阿含经》类集为《未曾有法品》,足为三宝甚希有事的具体内容。

《大毗婆沙论》的“有余师说”,偏于赞叹如来功德,也就是专指如来的未曾有法。《出曜经》说:“未曾有法,若尊者阿难,以未曾有法叹如来德。”(92)可见“余师”是“持经譬喻者”一流。《大智度论》说:“如佛现种种神力,众生怪未曾有……如是等无量希有事。”(93)《大般涅槃经》,列举如来初生,自行七步;猕猴奉蜜;白项狗听法等(94)。这都是意趣相同,重于如来未曾有法的。在九分教的发展中,有一项共同的倾向:如“记说”本通于佛及弟子,生前死后,或善或恶,而渐归于菩萨的授记作佛。“本生”是通于佛及弟子的前生事,而渐归于佛的前生——菩萨行事。所以,“未曾有法”本通指三宝的希有功德,而被解为如来的甚希有事。这是佛教的一般倾向,与大乘精神相呼应的。

觉音于《一切善见律注序》(南传六五·三八)说:

“比丘!阿难有此希有未曾有法,如是等一切有关希有未曾有法经,知是未曾有法。”

《善见律注》举阿难的未曾有法为例,诚然说得比较具体,但有关佛与法的未曾有法,并不明确。觉音在《长部注》(Suman-galavilāsinī),以“甚奇善逝,甚希有世尊”等赞叹如来的为未曾有法(95)。瑜伽师系的论书,是重于佛及圣弟子的,如《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八下)说:

“云何希法?谓于是中,宣说诸佛、诸佛弟子——比丘、比丘尼、式叉摩那、劳策男、劳策女、近事男、近事女等,若共不共,胜于其余,胜诸世间,同意所许,甚奇希有最胜功德。”

《显扬论》等所说(96),与此相同。《瑜伽论》举佛及七众(圣)弟子的希有功德;“同意所许”,是公认的。这是《增支部·一集·是第一品》,及《增一阿含经》的《弟子品》、《比丘尼品》、《清信士品》、《清信女品》(97),所说四众弟子所有的各各第一功德。如以此为例来推论,那佛的“甚奇希有最胜功德”,应是十力、四无所畏,住圣主位,作师子吼了(98)。瑜伽论师是着重于佛及圣弟子所有的功德。《杂集论》说:“声闻、诸大菩萨,及如来等最极希有甚奇特法”(99),着重于圣者的希有功德,更表示了大乘论师的见地。

三宝所有的甚希有事,是“未曾有法”,是说一切有部论师所传的古义;从现存于“阿含”的“奇特未曾有法”看来,这是最确当的解说。一分经师与大乘经论,重于如来的甚希有事;瑜伽论师,重于如来(或加菩萨)及圣弟子所有的功德:都不免有了变化。而说一切有部的《顺正理论》,所说虽似乎相近,而立意已大为不同,如说:“希法者,谓于此中,唯说希奇出世间法,由此能正显三乘希有故。有余师说:辩三宝言,世所罕闻,故名希法。”(100)三乘“希有出世间法”,是重于法义的不共世间。而“辩三宝言”——世所罕闻的甚希有法,反而被称为余师,这显然与古义有了距离。《成实论》卷一(大正三二·二四五上)说:

“未曾有经,如说劫尽大变异事,诸天身量,大地震动。”

《成实论》所说,应与《长阿含经》的《世记经》相当,但这是世间的甚希有事。经中所说的大海八未曾有法,轮王四未曾有法,也是世间常事。用来比喻三宝的未曾有法,而不会是九分教中“未曾有法”的具体内容。《成实论》所说,是独有的解说,非“未曾有法”的本义。

注释:

① 《佛藏经》卷下(大正一五·八〇二下)。《十住毗婆沙论》卷九(大正二六·六九中)。

② 《大智度论》卷二五(大正二五·二四六下)。

③ 《华手经》卷六(大正一六·一六八中)。

④ 《长阿含经》卷三(大正一·一六下)。

⑤ 《四分律》卷一(大正二二·五六九中)。

⑥ 《弥沙塞部和醯五分律》卷一(大正二二·一下)。

⑦ 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(七一九——七二一)。

⑧ 《立世阿毗昙论》卷八(大正三二·二一三中)。

⑨ 《立世阿毗昙论》卷一〇(大正三二·二二一中)等。

⑩ 《立世阿毗昙论》卷二(大正三二·一八一下)。

(11) 《立世阿毗昙论》卷三(大正三二·一八七下)等。

(12) 《立世阿毗昙论》卷八(大正三二·二〇七中——二一五上)。

(13) 《立世阿毗昙论》卷八(大正三二·二〇七下)等。

(14) 《杂阿含经》卷二一(大正二·一五二下)。

(15) 《大智度论》卷三(大正二五·七五下)。

(16) 《十诵律》卷五七(大正二三·四二四中)。

(17) 《长部·大善见王经》(南传七·一六五——二〇一)。

(18) 《长部·大典尊经》(南传七·二四四——二六八)。

(19) 《长部·转轮圣王师子吼经》(南传八·七四——八〇)。

(20) 《长部·究罗檀头经》(南传六·一九七——二〇九)。

(21) 《长部·阿昼摩经》(南传六·一三七——一三九、一四二——一四四)。

(22) 《中部·大天*(木奈)林经》(南传一一上·一〇〇——一〇八)。

(23) 《中部·仙吞经》(南传一一下·六六——七二)。

(24) 《相应部·无始相应》(南传一三·二七九——二八三)。

(25) 《增支部·九集》(南传二二五·六一——六五)。

(26) 《大般涅槃经》卷一五(大正一二·四五一下——四五二上)。

(27) 《相应部·梵天相应》(南传一二·二六三——二六六)。

(28) 《中部》(五〇)《魔诃责经》(南传一〇·七四——八一)。

(29) 《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八下)。

(30) 《成实论》卷一(大正三二·二四五上)。

(31) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(三五九——三六四)。

(32) 《大智度论》卷三三(大正二五·三〇八上)。

(33) 《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八下)。

(34) 《阿毗达磨顺正理论》卷四四(大正二九·五九五上)。

(35) 《长部·大典尊经》(南传七·二六八)。

(36) 《长部·大善见王经》(南传七·二〇一)。

(37) 《中部·陶师经》(南传一一上·七二)。

(38) 《相应部·蕴相应》(南传一四·二二六)。

(39) 《中阿含经》卷一四(大正一·五一五上)。

(40) 《中阿含经》卷一一(大正一·四九五下)。

(41) 《中阿含经》卷三九(大正一·六七八上)。

(42) 《中阿含经》卷四〇(大正一·六八四上)。

(43) 《中阿含经》卷二(大正一·四二九中)。

(44) 《摩诃僧祇律》(大正二二)。所录的“本生”,卷与页数如下:1.卷一(二二八上)。2.卷一(二二九下)。3.卷一(二二九下——二三一中)。4.卷一(二三二中——二三三上)。卷二5.(二三九中)。6.卷二(二四〇上)。7.卷二(二四〇下)。8.卷二(二四一上)。9.卷二(二四二上)。10.卷三(二四三上)。11.卷二(二四三中)。12.卷四(二五八中)。13.卷四(二五九上)。14.卷四(二六〇上)。15.卷五(二六五上)。16.卷五(二六五中)。17.卷六(二七五下)。18.卷六(二七七中)。19.卷六(二七九下)。20.卷七(二八二中)。21.卷七(二八四上)。22.卷七(二八五中)。23.卷七(二八五下)。24.卷七(二八八中)。25.卷七(二八八下)。26.卷二七(四四六上)。27.卷三八(五二八下)。28.卷三八(五二九上)。

(45) 《摩诃僧祇律》卷一(大正二二·二三三上)。

(46) 《摩诃僧祇律》(大正二二)。所录“本生”,卷与页数如下:1.卷八(二九一下)。2.卷八(二九二上)。3.卷一二(三二五中)。4.卷一二(三二六中)。5.卷一二(三三〇下)。6.卷一三(三三一下)。7.卷一三(三三五上)。8.卷一四(三四一下)。9.卷一五(三五〇中)。10.卷一六(三五三下)。11.卷一七(三六三中)。12.卷一七(三六五中)。13.卷一七(三六五巾)。14.卷一七(三六五下)。15.卷一八(三七三下)。16.卷一九(三七七中)。17.卷一九(三八四中)。18.卷二〇(三九二下)。19.卷二九(四六二中)。20.卷二九(四六二中)。21.卷二九(四六二中)。22.卷二九(四六二中)。23.卷二九(四六三下)。24.卷三五(五〇八上)。25.卷三六(五一九上)。

(47) 《十诵律》(大正二三)。所录“本生”,卷与页数如下:1.卷二七(一九九下)。2.卷三四(二四二中)。3.卷三六(二六三上)。4.卷三六(二六三中)。5.卷三六(二六四中)。6.卷三七(二六六上)。7.卷五八(四三八中)。8.卷六一(四六四上)。9.卷三四(二四五下)。

(48) 《十诵律》卷六一(大正二三·四六四上)。

(49) 《十诵律》卷三六(大正二三·二六四中)。

(50) 《根本说一切有部毗奈耶》(大正二三)。所录“本生”,卷与页数如下:1.卷二(六三五上——中)。2.卷一六(七〇八中——七一〇上)。3.卷一九(七二三下——七二六中)。4.卷二八(七七九中——下)。5.卷三〇(七九一下——七九二上)。6.卷三一(七九八中——七九九中)。7.卷三二(七九九下——八〇一中)。8.卷三二(八〇二上——八〇三下)。9.卷三八(八三六上)。10.卷四七(八八七上)。11.卷四七、四八(八八七中——八九一下)。12.卷九(六六八中——下)。13.卷三二(八〇四中)。14.卷三一(七九九中——下)。

(51) 《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》(大正二三)。所录“本生”,卷与页数如下:1.卷一七(九九七中)。2.卷一七(九九七中——下)。3.卷一八(一〇〇一下——一〇〇二上)。4.卷一八(一〇〇二上)。5.卷一九(一〇一〇中)。

(52) 《根本说一切有部毗奈耶药事》卷一(大正二四·四中——下)。又卷九(大正二四·三九上——中)。

(53) 《根本说一切有部毗奈耶破僧事》(大正二四)。所录“本生”,卷与页数如下:1.卷一〇(一四八上——中)。2.、3.卷一〇(一五一中——下)。4.、5.卷一〇(一五二上——一五二下)。6.、7.、8.卷一一(一五五中——一五六下)。9.卷一二(一五九中——一六〇下)。10.卷一二(一六一上——一六二上)。11.卷一二(一六二上)。12.卷一四(一七二下——一七三中)。13.卷一四(一七三中——下)。14.卷一四(一七四上——中)。15—24.卷一五·一六(一七五上——一八四中)。25.卷一七(一八八上)26.、27.卷一七(一八八上——一八九上)。28.卷一八(一九一下)。29。卷一八(一九二上)。30.卷一八(一九三中)。31.卷一八(一九四下——一九五上)。32—36.卷一八·一九(一九五中——一九七中)。37.、38.、39.卷一九(一九九上——二〇〇中)。40.卷一九(二〇〇下)。4l.、42.卷一九·二〇(二〇一上——中)。43.卷二〇(二〇一下)。44.卷二〇(二〇二上——中)。45.卷二〇(二〇二中——下)。46.卷二〇(二〇四上——中)。47.卷二〇(二〇四中)。48.卷二〇(二〇四下)。

(54) 《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷一六(大正二四·二八一下)。

(55) 《摩诃僧祇律》卷一二(大正二二·三二五中)。

(56) 《摩诃僧祇律》卷一二(大正二二·三二六中)。

(57) 《摩诃僧祇律》卷一三(大正二二·三三五上)。

(58) 《十诵律》卷三〇(大正二三·二一五下)。梵本《根本说一切有部毗奈耶拘睒毗事》(Gligit manuscripts vol.Ⅲ,part Ⅳ,p,182)。《中阿含经》卷一七《长寿王本起经》(大正一·五三二下——五三五中)。

(59) 《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四六上——中)。《十诵律》卷三四(大正二三·二四二中)。

(60) 《摩诃僧祇律》卷七(大正二二·二八二中)。

(61) 《十诵律》卷三六(大正二三·二六四中)。

(62) 《大智度论》卷三三(大正二五·三〇八上)。

(63) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(四一三——四一六)。

(64) 《解脱道论》卷一〇(大正三二·四四五中)。

(65) 《大智度论》卷二五(大正二五·二四六下)。

(66) 拙作《说一切有部为主的论书与论师之研究》第二章第一节第二项。

(67) 《阿毗达磨大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六六〇上)。

(68) 《阿毗达磨顺正理论》卷四四(大正二九·五九五上)。

(69) 《成实论》卷一(大正三二·二四五上)。

(70) 《十诵律》卷二四(大正二三·一七四中)。

(71) 《根本说一切有部毗奈耶》卷七(大正二三·六六二上)。

(72) 《四分律》卷三七(大正二二·八三三中)。

(73) 《成实论》卷二(大正三二·二五四中)。

(74) 《阿毗达磨顺正理论》卷五〇(大正二九·六二二上、六二三中)。

(75) 《中阿含经》卷七(大正一·四六七上)。

(76) 《中部》(一〇九)《满月大经》(南传一一上·三七八)。《长部》(二一)《帝释所问经》(南传七·三三四)。

(77) 《中阿含经》卷五八(大正一·七九〇上)。

(78) 《杂阿含经》卷一四(大正二·九五中)。

(79) 《大智度论》卷一(大正二五·六一上)。

(80) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所引(四三二——四三三)。

(81) 《增支部·四集》(一二七、一二八)(南传一八·二二九——二三二)。《增支部·四集》(一二八),同于《增一阿含经》卷一七《四谛品》之三(大正二·六三一中——下)。说一切有部《增一阿笈摩》中,《如来出现四德经》与此同本,见《摄大乘论释》卷二所引(大正三一·三二六下)。但《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷三六,作“五希有事”(大正二四·三八六下)。

(82) 《中部》(一二三)《希有未曾法经》(南传一一下·一三九——一四八)。《中阿含经》卷八《未曾有法经》(大正一·四六九下——四七一下)。

(83) 《中阿含经》卷九《地动经》(大正一·四七七中——四七八中)。

(84) 《相应部·神足相应》(南传一六下·一三八——一四〇)。

(85) 《增支部·八集》(一九)(南传二一·六三——七〇)。《增一阿含经》卷三七《八难品》之四(大正二·七五二下——七五三中)。《中阿含经》卷八《阿修罗经》(大正一·四七五下——四七七中)。以上三经同本。又《增支部·八集》(二〇)(南传二一·七〇——七九)。《中阿含经》卷九《瞻波经》,与上同本(大正一·四七八中——四七九下)。

(86) 《增支部·四集》(一二九·一三〇)(南传一八·二三三——二三四)。《增一阿含经》卷三六《八难品》之三(大正二·七五一中),与《增支部·四集》(一三〇)同本。又编入《长部》(一六)《大般涅槃经》(南传七·一三〇——一三二)。《长阿含经》卷四《游行经》(大正一·二五下)。

(87) 《中阿含经》卷八《侍者经》(大正一·四七一下——四七五上)。

(88) 《中部》(一二四)《薄拘罗经》(南传一一下·一四九——一五三)。《中阿含经》卷八《薄拘罗经》(大正一·四七五上——下)。

(89) 《增支部·八集》(二一·二二)(南传二一·八一——九〇)。《中阿含经》卷九《郁伽长者经》(大正一·四七九下——四八二下)。

(90) 《增支部·八集》(二三·二四)(南传二一·九〇——九五)。《中阿含经》卷九《手长者经》(大正一·四八二下——四八四下)。

(91) 《增支部·七集》(五〇)(南传二〇·三一〇——三一四)。

(92) 《出曜经》卷六(大正四·六四三下)。

(93) 《大智度论》卷三三(大正二五·三〇八上)。

(94) 《大般涅槃经》卷一五(大正一二·四五二上)。

(95) 《望月大辞典》所引(五八中)。

(96) 《显扬圣教论》卷六(大正三一·五〇九上),又卷一一(大正三一·五三八下)。《瑜伽师地论》卷八一(大正三〇·七五三中)。

(97) 《增支部·一集·是第一品》(南传一七·三三——三七)。《增一阿含经》卷三(大正二·五五七上——五六〇中)。

(98) 《杂阿含经》卷一四(大正二·九五下)说:“舍利弗作奇特未曾有说,于大象中,一向作师子吼言”,可为参考。

(99) 《大乘阿毗达磨杂集论》卷六(大正三一·六八六中)。

(100) 《阿毗达磨顺正理论》卷四四(大正二九·五九五上)。

![]()