第一项 现存经本的内容

“增一阿含”,现存汉译的《增一阿含经》、巴利文的《增支部》。此外,还有汉译与藏译的少分别译①。

《增一阿含经》,是秦昙摩难提(Dharmanandi)所出,经过僧伽提婆的校译,是大众部诵本;但不是本大众部,而是末派。说一切有部的诵本,没有传译过来。在比对同异,以探求“增一”原型的研究中,资料不充分,难有精确的定论!

“增一阿含”,部派的诵本不同中,1.梵语Ekottarikagama,译为“增一阿含”;在汉译中,这是完全一致的。铜鍱部诵本作Anguttara-nikāya,译为“增支部”。“增一”与“增支”,这是名目上的不同。然铜鍱部所传的Milinda-panha(与《那先比丘经》同本),引用本经,称为Ekuttarika-nikāya②,可见在巴利文中,也有称为“增一”的。“增一”是一般的;称为“增支”,那是铜鍱部一派的传说。2.大众部末派的诵本,前有“序品”。《分别功德论》卷一说“萨婆多家无序”③。《增支部》也没有序,可见上座部系的诵本,是没有序的;这是有序与没有序的差别。《增一阿含经·序品第一》,先明结集,次明传授。在结集中,立四藏。说到菩萨的“六度”,“甚深论空理”;“方等大乘义玄邃,及诸契经为杂藏”。在四阿含中,以“增一阿含”为最上,以为“如是增一阿含法,三乘教化无差别”。这是明确地容忍大乘,但大乘还没有独立而自成一藏④。又说“若有书写经卷者,缯彩华盖持供养”⑤,这已到了书写渐盛的时代。供养经卷,与《大般若经》相同。在书写与大乘渐盛的时代,流行于北方的大众部的学派,成立“序品”,约为西元前后。3.《增支部》与《增一阿含经》,都是一法、二法,到十一法。化地部的《五分律》、法藏部的《四分律》,也是这样⑥。说一切有部的诵本虽没有传来,但知道以十法为止,没有十一法,如《大毗婆沙论》卷一六(大正二七·七九中)说:

“曾闻增一阿笈摩经,从一法增乃至百法,今唯有一乃至十在,余皆隐没。”

《顺正理论》所说⑦,也与上说相合。从一法增至百法的传说,与《僧祇律》、《分别功德论》说相合⑧,但这只是世俗的传说。“增一阿含”的原型,相信是称为“增一”的;没有“序品”的;从一增到十的。

汉译的《增一阿含经》,依道安的译经序,当时作“四十一卷”;“分为上下部:上部二十六卷,全无遗忘;下部十五卷,失其录偈”;全部共“四百七十二经”⑨。后来分卷,每每不同;现存本(依《大正藏》)作五十一卷、四百七十二经。依经序,这是昙摩难提所诵出,“佛念译传,昙嵩笔受”。当时全凭记忆,并没有梵本,所以可能有错失的。现存本分五十二品:“序品第一”;第二品以下,是一法增到十一法。全经的组织如下:

Ⅰ.序品

Ⅱ.一法 一三品·一〇九经

(一〇·一〇·一〇·五·四·三·一〇·一〇·一〇·一〇·一〇·七·一〇)

Ⅲ.二法 六品·六五经

(一〇·一〇·一一·一〇·一一·一三)

Ⅳ.三法 四品·四〇经

(各品一〇经)

Ⅴ.四法 七品·六一经

(一〇·一〇·一〇·七·一〇·三·一一)

Ⅵ.五法 五品·四七经

(一二·一〇·一〇·一〇·五)

Ⅶ.六法 二品·二二经

(一〇·一二)

Ⅷ.七法 三品·二五经

(一〇·一〇·五)

Ⅸ.八法 二品·二〇经

(各品一〇经)

Ⅹ.九法 二品·一八经

(一一·七)

Ⅺ.十法 三品·二六经

(一〇·一〇·六)

Ⅻ.十一法 四品·三九经

(一〇·一〇·一〇·九)

《增一阿含经》各品,有的有“录偈”(结集文),有的遗忘了。依仅存的“录偈”,而为经典自身的研究,就发现多少不合。也可以证明:昙摩难提的诵出,是有遗忘与次第倒乱的。例如“一人道品第十二”,十经,没有“录偈”。“利养品第十三”,七经,有“录偈”说:“调达及二经,皮及利师罗,竹膊孙陀利,善业释提桓。”⑩依“录偈”来勘对经文,“调达(及)二经,皮及利师罗”,是“一入道品”的七、八、九、一〇——四经。“竹膊、孙陀利、善业、释提桓”,是“利养品”的四、五、六、七——四经。如依“录偈”,那是化一品而成二品了。又如“安般品第十七”,十一经,没有“录偈”。“惭愧品第十八”,十经,没有“录偈”。“劝请品第十九”,十一经;在第二经下,有“录偈”说:“罗云龙迦叶,二难大爱道,诽谤非梵请,二事最在后。”(11)据“录偈”来勘对,那“罗云”是“安般品”第一经(其余十经,应另为一品)。“迦叶……诽谤非”,是“惭愧品”的四、五、六、七、八、九、一〇——七经。“梵请,二事”,是“劝请品”的一、二——二经(第三经以下,别有“录偈”)。又如“声闻品第二十八”,七经,有“录偈”说:“修陀修摩均,宾头卢翳手,鹿头广演义,后乐柔软经。”(12)“宾头卢”以下,是“声闻品”的七经;“修陀修摩均”一句,却没有着落。然“须陀品第三十”,只有三经,这三经就是“修(须)陀须摩均”。可见“须陀品”的别立,是不对的;应提前到“声闻品”以上,合为一品,十经。从部分的“录偈”去研究,可见昙摩难提的诵出,是多有遗忘错失的!此外,如卷四六——五一,共六卷,四品,三十九经,论次第是末后的“十一法”。然除“放牛品”的一、二、三、四、六、七、一〇——七经,“礼三宝品”的一、二、三——三经外,其余的二十九经,都与“十一法”不合。这显然是诵出者遗忘了次第,而将忆持所及的,涌出而杂乱地集在末后了!《撰集三藏及杂藏传》说:“十一处经,名放牛儿,慈经断后,增一经终。”(13)在《增一阿含经》中,这是“放牛品”:放牛十一法为初,慈心十一福为后(“放牛品”的五、八、九经,不是十一数。如与“礼三宝品”的一、二、三经相合,恰好是十经),这也许是汉译《增一阿含经》本十一法的原型了。在宋、元、明藏本末后,附记说:“增一阿含,十一法竟。二十五万首卢,具有八十万言,五百五十五闻如是一时也。”(14)首卢(sloka)是数经法,三十二字为一首卢偈。二万五千首卢,共八十万言。这是《增一阿含经》的梵文,不是汉译本。所说“五百五十五闻如是一时”,就是五百五十五经。这与道安当时所知的,现存的四百七十二经,都不相合。这部经由昙摩难提诵出,如上文所述,错失实在不少!这可能是其他的大德,知道《增一阿含经》的原文是五百五十五经,所以附记于末。

铜鍱部所传的《增支部》,分十一集,从一法增到十一法。经数极多,很不容易计算。《善见律毗婆沙》说,总共“九千五百五十七经”(15)。宇井伯寿计算为:一七〇聚(品),二三〇八经,又约二三六三经(16)。依赤沼智善《汉巴四部四阿含对照录》,作一七一品,二二〇三经(17)。或说一七〇品,二一九八经(18)。在数量方面,《增支部》是多得多了。今依宇井伯寿所说,列举如下:

Ⅰ.一集 二〇聚 六〇八经

Ⅱ.二集 一七聚 三一一经

Ⅲ.三集 一六聚 一六三经

Ⅳ.四集 二七聚 二七一经

Ⅴ.五集 二六聚 二七一,又约三〇〇经

Ⅵ.六集 一二聚 一二四,又约一五〇经

Ⅶ.七集 九聚 约九〇经

Ⅷ.八集 九聚 约一〇〇经

Ⅸ.九集 九聚 一〇〇经

Ⅹ.一〇集 二二聚 二二〇经

Ⅺ.一一集 三聚 约五〇经

“增一阿含”,部派的诵本不同,当然是不限于前面所说的二部。《出三藏记集》列有“杂经四十四篇二卷”,注“出增一阿含”(19)。现存的《佛说七处三观经》(《大正藏》编目为一五〇),作安世高译,共四十七经(20)。这实在就是“杂经四十四篇”与《七处三观经》等的混合。汉译别有《杂阿含经》(《大正藏》编目为一〇一),共二十七经,末经是《七处三观经》。与现存的《七处三观经》相对比,文句完全相同,但被分列在两处。“四十四篇”的旧形,是可以使之复原的,今分列如下:

三法(三经) 一(经分两段:“闻如是……如是为思想习识。何等为思”,是《七处三观经》前分的误编。又“望恶便望苦……口意亦如上说”,应接在四一经“是堕两侵”下)·二·三(经分两段,“闻如是……是名两眼人,从后说”,应在四一经“眼在但无所见”之上。其余是《七处三观经》的后分)

四法(一〇经) 四·五·六·七·八·九·一〇·一一·一二·一三

五法(一四经) 一四·一五·一六·一七·一八·一九·二〇·二一·二二·二三·二四·二五·二六·二七

六法(一经) 二八

八法 (二八经末,有“八疮”一段,应别为一经)

九法(二经) 二九·(三〇为《积骨经》)·三一

二法(九经) 三二·三三·三四·三五·三六·三七·三八·三九·四〇

三法(六经) 四一(文分两段,应与前一·三——二经相合)·四二·四三·四四·四五·四六

四法(一经) 四七

如上所列,可见现存本的次第是杂乱的。除去《七处三观经》、《积骨经》,“四十四篇”的原型,应该是:二法九经,三法七经(四一经合于一·三经中),四法十一经,五法十四经,六法一经(八法比附,不计数),九法二经。这四十四经,与《增支部》相同的,共二十七经。这应为依于另一部派的诵本,而节译出来。

第二项 增一依本事而集成

《增一阿含经》,显然地含有大乘的思想,不消多说。经中编入了众多的譬喻,如如来苦行成佛(21);降魔(22);成佛,度五比丘,化三迦叶,回迦毗罗度释种(23);从王舍城到毗舍离(24);去拘尸那入涅槃(25):这是佛的传记。提婆达兜破僧(26);舍利弗、目犍连的入灭(27);毗琉离王(Vidūdabha)灭释种(28),都是有关佛教的大事。此外,如教化佛弟难陀(Nanda),而引之入地狱,登天堂(29);难陀跋难陀(Nandopananda)龙王听法,佛生忉利天(Trāyastrimsa),又从天下降(30);阿耨达池(Anavatapta)大会(31);尸利掘(Srīgupta)害佛(32);四大声闻化度跋提(Bhadrika)长者、难陀(Nanda)老母(33);昙摩留支(Dharmaruci)(34);修(须)摩提女(Sumāgadhā)(35):这多数“譬喻”的编入《增一阿含》,与《根本说一切有部毗奈耶》的《杂事》、《药事》、《破僧事》的风格相近,时代也大略相近。

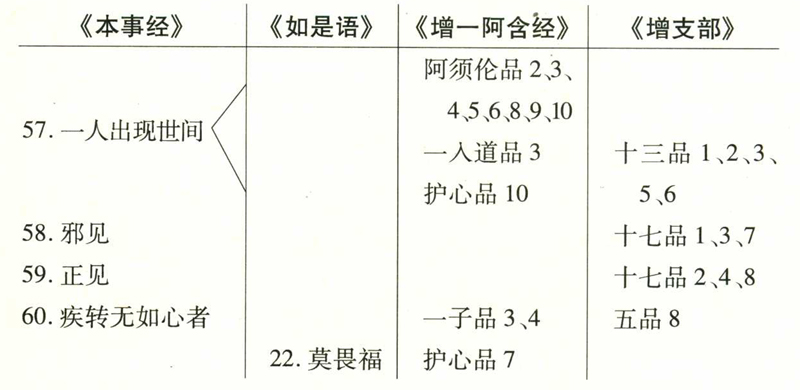

《增一阿含经》中,有大乘思想与众多譬喻的编入,加上次第的紊乱,对于“增一阿含”原型的研究,不能引起学者的信任;《增支部》也就觉得较古了!然如略去附入部分——大乘思想,种种譬喻,而着重于“增一阿含”的主体——法数的类集,比较起来,也许比《增支部》还古老些呢!上面曾说过,《如是语》、《本事经》(同经而不同的诵本),是以增一法编集而没有完成的圣典。所以没有完成,是由于“增一阿含”的集成。“增一阿含”与《如是语》、《本事经》,是有密切关系的。《如是语》与《本事经》虽不是“增一阿含”编集的唯一资料,而是基本的、重要的资料。也就是以《如是语》及《本事经》为基本法数,更广集其他的佛说。现在以“一法”为例,而进行比较,这一意义就明显地表示出来。《如是语》“一集”,共三品,二十七经。《本事经》“一法品”,共六十经。《增一阿含经》“一法”,共十三品(二——一四),一〇九经。《增支部》“一集”,共二十(或二十一)品,六〇八经。以《如是语》、《本事经》为主,而比对如下:

上表所列,是文义相当的。单只这些,“增一阿含”依《本事经》及《如是语》扩编而成,已大致可见。进一步来看推演与扩充:《本事经》(五六、五七)明一补特伽罗,不出世的过失,出现世间的功德。《增支部·一人品》,分别为一——六经;《增一阿含经》先后共十一经。《本事经》(六〇)说:“疾速回转无如心者”,《增一阿含经·一子品》分为(三、四)二经。《增支部》除文义相当的“向与隐覆品”第八经外,更出“心极光净”四经(“向与隐覆品”九、一〇;“弹指品”一、二)。《本事经》有(四)心污堕恶趣,(五)心净生善处,(七)不善以意为前导,(八)净善以意为前导——四经(《如是语》仅前二经)。《增一阿含经》相同的,是“一子品”的五、六——二经。《增支部》相同的,是“向与隐覆品”的三、四经;“弹指品”的六、七经。此外,《增支部》更说修心与不修心(“无堪忍品”十经);调守护防心与不调守护防心(“无调品”十经);心污、心净与修心(“向与隐覆品”五、六、七经):共二十三经,都是心污、心净与修不修问题。这在《增一阿含经》中,仅为“不还品”的五、六——二经。又如《本事经》有(一二)不放逸,(四九)善知识,(五〇)正作意——三经;《如是语》也是一样。《增一阿含经》仅“护心品”(一、二)不放逸二经。而在《增支部》中,从“弹指品”第八经起,“发精进品”、“善友等品”、“放逸等品”、“非法等品”第三二经止,共七十二经,实就是这三经的推演分别(《增支部》以“不放逸”放逸,懈怠精进,大欲少欲,不喜足喜足,非理作意“如理作意”,不正知正知,恶友“善友”,不善法善法,而作分别)。《本事经》(五二)犯戒,(五三)持戒,《增一阿含经》约五戒的持犯,成“五戒品”十经。《增支部》约法非法,律非律,是佛说非佛说,是佛制非佛制,有犯无犯……有悔犯与无悔犯,广为分别;从“非法等品”的三三经起,到“无犯等品”止,共有四十经。这样的广为分别,很难以相信为“增一阿含”的初型。《本事经》(五四)知而妄语,(五五)妄语而悔,《如是语》仅(二五)妄语一经。《增一阿含经·不还品》,七、八——二经,都约妄语说。《本事经》(四八)慈心功德,《增支部》的“弹指品”,立为三、四、五——三经。《本事经》(五一)“慈心惠施”:《增一阿含经》,将慈心布施功德与慈心的对待檀越,分为“护心品”的四经——三、四、五、六,都附以事缘。“破僧”与“和合僧”,是《如是语》与《本事经》一致的。《增支部·一集》没有说到。破僧是提婆达兜,传说是为了利养。《增一阿含经》说提婆达兜的罪恶,如“不还品”的九、一〇——二经。说“受人利养,甚为不易,令人不得至无为处”,有“一入道品”的七、八、九、一〇经,及“利养品”的第一经。最值得注意的,《如是语》(二二)“莫畏福”,在《增一阿含经》中,除文义相当的“护心品”第七经外,“护心品”八经,“一入道品”八经,都极力说福德的可贵。如上的分别叙述,《增一阿含经》与《增支部》,都是根源于《如是语》及《本事经》的。都是有所推演扩编的,但《增一阿含经》要简略得多。

《如是语》与《本事经》所没有,而是《增一阿含经》与《增支部》所共有的,是赞扬如来四众弟子的胜德,如《增支部》的“是第一品”;《增一阿含经》的“弟子品”、“比丘尼品”、“清信士品”、“清信女品”。《增一阿含经·一子品》的七、八——二经,是关于男女的互相系著;《增支部》约五欲别说,立为“色等品”十经。又《增一阿含经·一子品》的九、一〇——二经,说明依净相而起盖,依不净相而离盖;《增支部》约五盖别说,立为“盖等品”十经。依现存的《增支部》,《增一阿含经》的“一法”而说,这是依《如是语》及《本事经》为蓝本,不取传说及重颂的形式,推演扩编为“阿含”型,是不容怀疑的事实!

以“一法”而论,《增一阿含经》如除去大乘思想、种种譬喻,显然地更近于《如是语》及《本事经》的法数(不是形式)。《增一阿含经》的传持者,是重法的。在北方流行的学派,经师与譬喻的关系是非常深切的。《增支部》的传持者,是律师与论师。加入更多的律部内容(36),富有阿毗达磨的风格,这是可以理解的。超越这种部派的特色,推论到部派未分以前“增一阿含”的初形,那么《增一阿含经》的主要部分,也许更接近些。

第三项 增一与相应部的关系

“杂阿含”是一切“事契经”的根本。依据这一古老的启示,注意到《杂阿含经》与《相应部》。作为佛法与尼犍子不同特色的“一问一答一记论,乃至十问十答十记论”,这种增一法的应用,在《杂阿含经》“弟子所说”中早已存在(37),并被编入《增支部》与《增一阿含经》,而加以分别解说(38)。依《僧祇律》,铜鍱部这是沙弥初学的必要知识,代表了佛法的重要法数(39)。这“一问一答一记论,乃至十问十答十记论”,一法是“一切众生皆依食住”;二法是“名色”。依此去观察,《长阿含经》的(九)《众集经》、(一〇)《十上经》,都是依这一类的增一法为根本而集成的。然在《增支部》与《增一阿含经》,都没有“一切众生皆依食住”及“名色”,可见增一法的应用,不限于一类;“增一阿含”的增一法,依《如是语》而编集,似乎别有渊源的了。

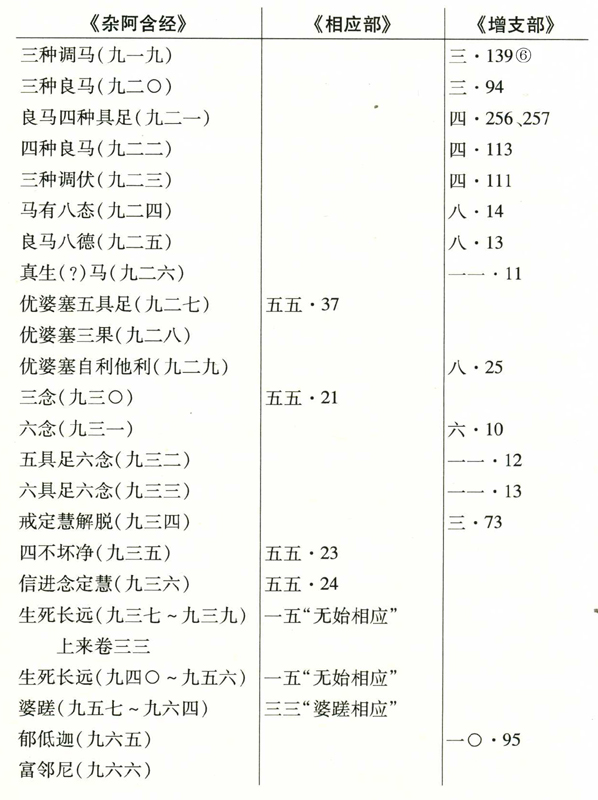

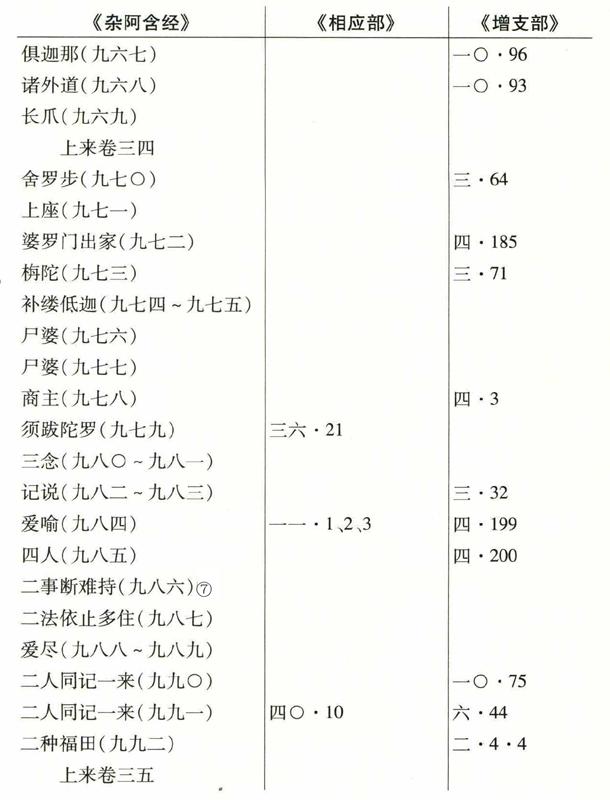

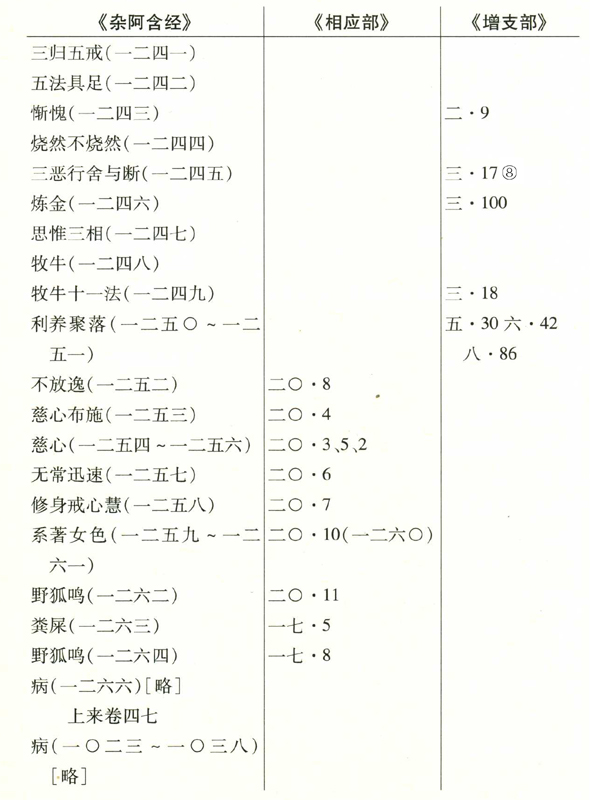

以《增支部》来比对《相应部》,虽也有重出的,但为数极少,不能发。见其关系。如与《杂阿含经》相比对,情形就完全不同;这就是《杂阿含经》的部分内容,在铜鍱部是编入《增支部》的。编入《增支部》的部分,主要是“菩提分法”、“弟子所说”,尤其是“如来所说”部分。

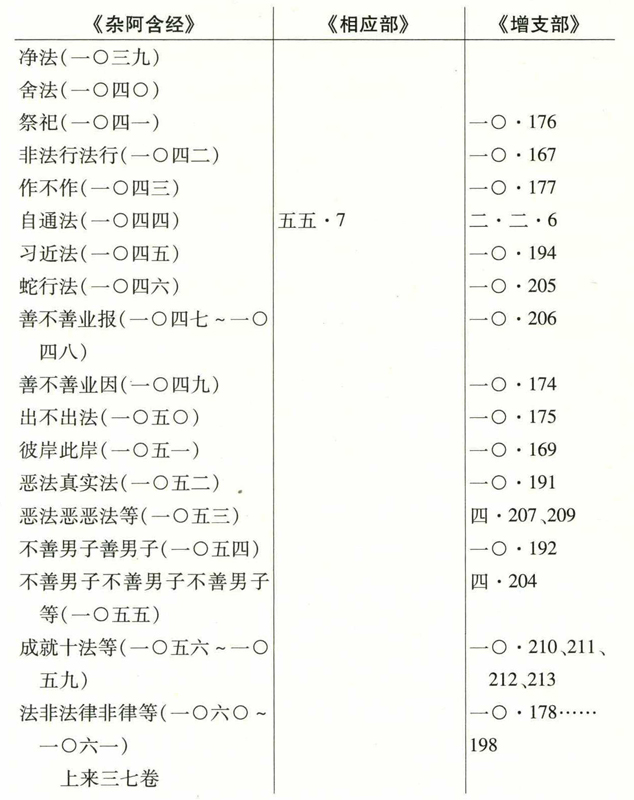

一、“如来所说”部分,今依上来(第一节的)论定的次第,对列如下(与《相应部》相同的,也条列如下):

“如来所说”部分,除“罗陀”、“见”、“断知”(卷六·七)外,共七卷半,二二一经(四四·二四·一四·二一·三〇·二三·二六·三九)。被编入《增支部》的,共七十经。多数是关于念——三念、五念、六念;信——四不坏净;布施;戒。

二、“弟子所说”部分,编入《增支部》的,有五五七·五五九(合为《增支部》的九·37),五六〇(九·170),五六三(三·74),五六四(四·159),五六五(四·194),四九二(四·178),四九四(四·41),四九五(五·168),四九七(五·167),四九九(九·26),五四六(二·四·6),五四七(二·四·7),五四九(一〇·26),五五〇(六·26)——共十五经。

三、“菩提分法”中,属于“力”的,共十八经:六六一(二·二·1),六六九(四·32),六七三(五·13),六七五(五·15),六七七——六七八(五·1),六八〇(五·2),六八一(五·5),六八五(五·7),六八六——六八七(六·64),六八八——六九〇(七·3),六九二——六九三(八·27),六九四——六九六(八·28)。属于“道支”的,共九经:七五八(三·62),七六七(五·52),七七一——七七四(一〇·117),七八二(一〇·134……154),七八七(一〇·103),七八八(一〇·104)。属于“学”的,共十经:八一六(三·89),八一九(三·87),八二〇——八二一(三·85、86),八二三(三·84),八二七(三·82),八二八(三·81),八二九(三·83),八三〇(三·90),八三二(八·88)。三类合计,共三十七经。——此外分见于各部的,不多。

佛法根本——“相应修多罗”,一向有“数法”的特色,如五蕴、六处、十二缘起、四食、四谛、六界(三界、十八界等)、四念处、四正断、四神足、五根、五力、七觉支、八圣道支、三学、四证净(四沙门果)等。在“弟子所说”,尤其是“如来所说”,特重于信——四不坏净,念——三念、五念、六念,布施,戒行——十善十不善,更有种种数法的类集。在《杂阿含经》中,“力”已不限于“五力”,而是“二力”……“十力”的类集。在“中阿含”(对内)、“长阿含”(对外)集成后,佛弟子(集经者)又以“如来所说”(弟子所说)为主,采录“菩提分法”的部分数法(还有《中阿含经》的“七法品”,以八法为主的“未曾有法品”等),依增一法而集成“增一阿含”,这是明确无疑的。当然,更采集有当时传诵的其他佛说(或弟子说)。上面说,“增一阿含”依于《如是语》、《本事经》,而《如是语》与《本事经》,也就是依“如来所说”而集成的。二本所同的(一)无明盖,(二)爱结,(三)生死众多,实是“如来所说”“生死众多”一段的综略(40)(《相应部》集为一五“无始相应”)。所引“生死众多”一经,正与《杂阿含经》九四七经相合(41)。“如来所说”,与“菩提分法”相近,而重于信、念、施、戒,重于在家信众的教化;所以古人说“增一是劝化人所习”(42)。这一特质,依世间善行——信、念、施、戒、慈心、福德、自利利他,而导入出世法,正是大乘的重要部分。古人将“弟子所说”、“如来所说”,分为“声闻乘相应语”、“独觉乘相应语”(指“大迦叶”部分)、“如来乘相应语”(43)。这虽是后代的解说,而以“如来所说”(除“迦叶”部分)为“如来乘相应语”,暗示了这一部分与大乘的关系。

注释:

① 如《望月佛教大辞典》所举(三〇三三中——下)。

② 见《望月佛教大辞典》(三〇三四上)。

③ 《分别功德论》卷一(大正二五·三四中)。

④ 《分别功德论》,解说《增一阿含经·序品》,就别立菩萨藏,成为五藏。如《论》卷一(大正二五·三二中)。

⑤ 上来引文,并见《增一阿含经》卷一(大正二·五五〇上——下)。

⑥ 《弥沙塞部和醯五分律》卷三〇(大正二二·一九一上)。《四分律》卷五四(大正二二·九六八中)。

⑦ 《阿毗达磨顺正理论》卷四六(大正二九·六〇四中——下)。

⑧ 《摩诃僧祇律》卷三二(大正二二·四九一下)。《分别功德论》卷一(大正二五·一二四上)。

⑨ 《出三藏记集》卷九(大正五五·六四中)。

⑩ 《增一阿含经》卷六(大正二·五七六上)。

(11) 《增一阿含经》卷一〇(大正二·五九三下)。

(12) 《增一阿含经》卷二〇(大正二·六五四上)。

(13) 《撰集三藏及杂藏传》(大正四九·三中)。

(14) 见《大正藏》的《增一阿含经》校记(大正二·八三〇)。

(15) 《善见律毗婆沙》卷一(大正二四·六七六上)。

(16) 宇井伯寿《印度哲学研究》卷二(一三〇)。

(17) 如《望月佛教大辞典》所说(三〇三三下)。

(18) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(六六三——六六四)。

(19) 《出三藏记集》卷二(大正五五·六上)。

(20) 见《大正藏》卷二(八七五中——八八三上)。

(21) 《增一阿含经》卷二三(大正二·六七〇下——六七二上)。

(22) 《增一阿含经》卷三九(大正二·七六〇中——七六一上)。

(23) 《增一阿含经》卷一四·一五(大正二·六一八上——六二四中)。

(24) 《增一阿含经》卷三二(大正二·七二五中——七二八上)。

(25) 《增一阿含经》卷三六·三七(大正二·七四八下——七五二下)。

(26) 《增一阿含经》卷四七(大正二·八〇二中——八〇六上)。又卷九(大正二·五九〇上——五九一上)。

(27) 《增一阿含经》卷一八·一九(大正二·六三九上——六四二中)。

(28) 《增一阿含经》卷二六(大正二·六九〇上——六九三下)。

(29) 《增一阿含经》卷九(大正二·五九一中——五九二下)。

(30) 《增一阿含经》卷二八(大正二·七〇三中——七〇八下)。

(31) 《增一阿含经》卷二九(大正二·七〇八下——七一〇下)。

(32) 《增一阿含经》卷四一(大正二·七七三下——七七五中)。

(33) 《增一阿含经》卷二〇(大正二·六四七上——六五〇上)。

(34) 《增一阿含经》卷一一(大正二·五九七上——五九九下)。

(35) 《增一阿含经》卷二二(大正二·六六〇上——六六五中)。

(36) 《增支部》有关律部的极多,连篇的,如“二集”的“众会品”(南传一七·一〇七——一一七);“愚者品”(南传一七·一三二——一三八);“十七品”(南传一七·一六〇——一六三)等。

(37) 《杂阿含经》卷二一(大正二·一五二下)。《相应部·质多相应》(南传一五·四五三——四五六)。

(38) 《增一阿含经》卷四二(大正二·七七八中——七八〇上)。《增支部·十集》(南传二二上·二七二——二八七)。

(39) 《摩诃僧祇律》卷二三(大正二二·四一七上)。《小部·小诵》(南传二三·二——三)。

(40) 《杂阿含经》九三七——九五六经,多数说“无明所盖,受系其颈,长夜轮转,不知生死本际”(大正二·二四〇中——二四三下)。

(41) 《杂阿含经》卷三四(大正二·二四二上——中)。

(42) 《萨婆多毗尼毗婆沙》卷一(大正二三·五〇三下)。

(43) 《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八中)。

![]()