经上来的比对研究,“四阿含”(“四部”)的成立,可得到几点明确的认识。

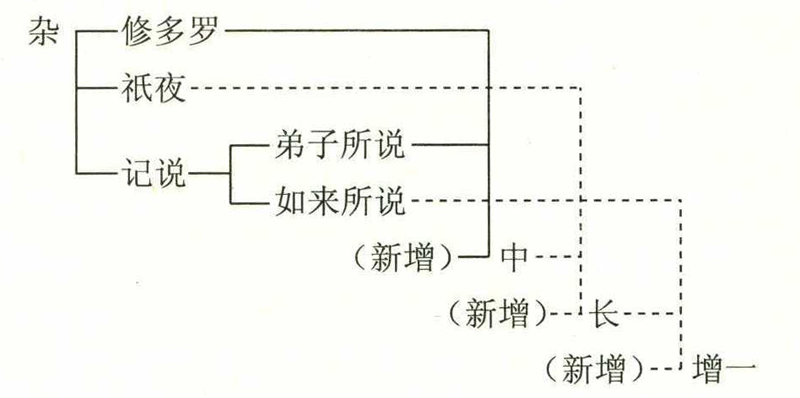

1.佛法的结集,起初是“修多罗”,次为“祇夜”、“记说”——“弟子所说”、“如来所说”。这三部分,为组成“杂阿含”(起初应泛称“相应教”)的组成部分。“弟子所说”与“如来所说”,是附编于“蕴”、“处”、“因缘”、“菩提分法”——四类以下的。这是第一结集阶段。在“杂阿含”三部分的集成过程中,集成以后,都可能因经文的传出而编入,文句也逐渐长起来了。佛教界禀承佛法的宗本——“修多罗”,经“弟子所说”的学风,而展开法义的分别、抉择、阐发、论定,形成了好多经典。结集者结集起来,就是“中阿含”;这是以僧伽、比丘为重的,对内的。将分别抉择的成果,对外道、婆罗门,而表扬佛是正等觉者,法是善说者,适应天、魔、梵——世俗的宗教意识,与“祇夜”精神相呼应的,集为“长阿含”。“杂”、“中”、“长”,依文句的长短而得名。以(弟子所说)“如来所说”为主,以增一法而进行类集,《如是语》与《本事经》的形成,成为“九分教”之一,还在“中”、“长”——二部成立以前。但为了便于诵持,着重于一般信众的教化,废去“传说”及“重颂”的形式,而进行扩大的“增一阿含”的编集,应该比“长阿含”更迟一些。以“杂阿含”为本而次第形成四部阿含,《瑜伽师地论》的传说,不失为正确的说明!近代的研究者,过分重视巴利文;依巴利文圣典,不能发见四部阿含集成的真相。即使以“杂阿含”的原型为最古,而不能理解为三部分(“修多罗”、“祇夜”、“记说”)的合成;不知三部分的特性与三部阿含形成的关系,也就不能理解依“杂阿含”而次第形成四部的过程。次第成立与三部分的关系,试列表如下:

2.汉译四阿含与巴利四部,比对起来,发见一项重要的差别,这是与文字无关的。汉译,特别是说一切有部,是立新而不废古的。这如《杂阿含经》的一部分,编入“中阿含”与“增一阿含”;《中阿含经》的一部分,编入“长阿含”与“增一阿含”。虽编入新的部类,而仍保持旧有的部分。所以汉译的圣典,比对巴利文典,觉得重复的极多。巴利的四部,是经过铜鍱部严密编纂的。经文的数目太多,四部间不可能没有重复;但多数是编入《中部》、《长部》与《增支部》的,在《相应部》与《中部》中,不再保留,所以重复的较少。这是汉巴圣典(说一切有部与铜鍱部等)再编定时,彼此方法的根本不同。如没有汉译的说一切有部的《杂阿含经》、《中阿含经》,没有说一切有部的传说,对于四部阿含的次第形成,是不可能明了的。由于立新而不废旧,所以尽管有增附的新成分,而在四部阿含成立的研究上,不失为第一流的资料!

3.“四阿含”与“九分教”,都是次第形成的。先有“杂阿含”(就是“修多罗”等三分的总和),而后“中”、“长”、“增一”成立,总为“四部阿含”。先有“修多罗”、“祇夜”、“记说”三分,而后有其余的各分,总为“九分教”。“四阿含”与“九分教”,是平行而同时开展成立的。如概括地说,先有“四阿含”,或先有“九分教”,都是与事实不合的。虽然“九分教”的全体成立,比“四部阿含”的全部完成要早些,但这决非如一般所设想的,先有“九分教”,然后依之组成“四部阿含”的意思。

律藏与经藏的集成,已经分别说明。经与律,固然由经师与律师,分别集成,然在同一佛教中,也自有相关相似的情形。从“九分教”说:这是经师的组合,本为“法”的分类,然在律的次第成立中,也有部分的共同。如律的原始结集,“波罗提木叉”,是长行,是被称为“修多罗”的。有关僧伽的一般规制,起初集为“随顺法偈”,与“祇夜”相当。这部分,起初附于“波罗提木叉”,后来才独立成为摩得勒伽。“波罗提木叉分别”——“经分别”,与“记说”相当。“毗尼有五事答”,“毗尼有五事记”①,不正是“波罗提木叉”的“记说”吗?这初三分的开展,律部与经法完全一致。律部的性质,与经法不同,不可能与“九分教”的次第完全相顺。然说一切有部律,有《尼陀那》与《目得迦》,也与“十二分教”中,“因缘”与“本事”——前后次第相同。

“四部阿含”,是以“相应教”为本的;相应也称为“杂”。依相应教而次第集成的,是“中阿含”与“长阿含”;“相应教”也就对“中”、“长”而称为“杂阿含”。这一集成的情形,与律部的从“摩得勒伽”而类集为“犍度”,非常一致。起初,“摩得勒伽”总称为“杂诵”(颂):从此类集而成的,说一切有部名为“七法”、“八法”,铜鍱部名为“大品”、“小品”(与“长”、“中”相同)。“杂诵”的部分,名为“杂事”。至于契经的,依增一法而集成“增一阿含”,也与律部的别立“增一部”一样。(四部)经典的集成在前,律的次第集成,几乎都是随从集经者的方式。这点,我在《印度之佛教》(五五——五六,本版五三)早就指出了:

“演相应教为四含,与律典之更张,颇见一致。律则以杂跋渠为本……集为诸犍度,别立为七法、八法,或大品、小品,仍名其遗余者为杂事。法则以相应教为本……演为长含、中含,而名其本教为杂含。阿含之有增一,亦犹毗奈耶之有增一也”。

注释:

① 《四分律》卷五九(大正二二·一〇〇四中)。《摩诃僧祇律》卷三二(大正二二·四九二中)。

![]()