第一项 中阿含

“相应教”类集成立,而传为佛说与弟子说的经文,仍不断地传出、流行,又次第结集出来。次后集成的部分,在原有的契经上,分别、抉择、评破、融摄、组合,会入了更多的事缘、传说,成为“中阿含”与“长阿含”。或为了便于教化,依当时所传的经法,以增一法编集,成为“增一阿含”。三部集成的时代相近,但“增一阿含”要迟一点。

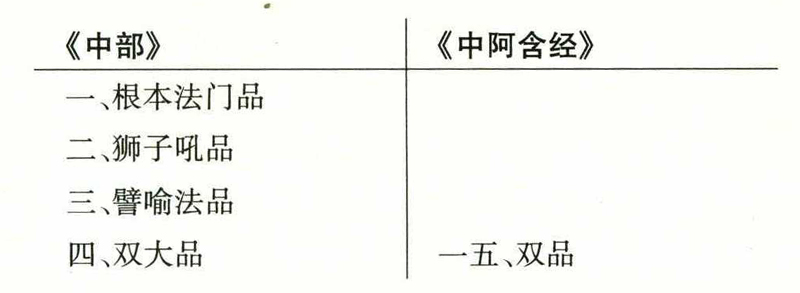

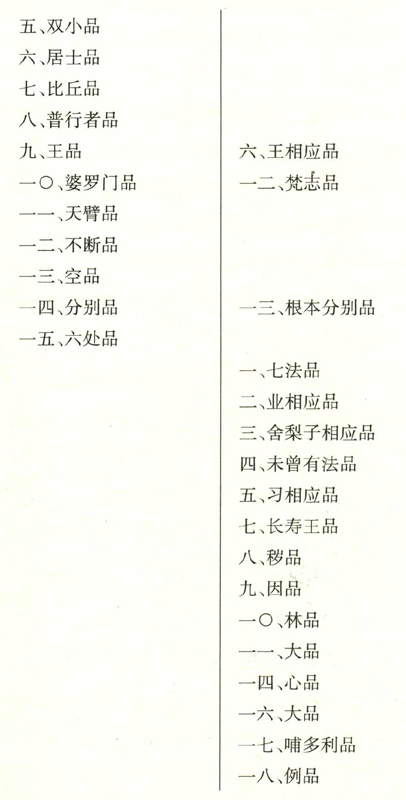

汉译《中阿含经》,是说一切有部的诵本。分六十卷,十八品,二二二经(传说分为五诵)。南传的《中部》,与《中阿含经》相当,是铜鍱部的诵本。全部分十五品,一五二经;分为“根本五十”、“中五十”、“后五十”三部分,这应该就是汉译所传的“分”或“诵”了。这两种诵本,经文共同的,《中阿含经》为九十八经;然《中阿含经》的(一〇七)《林经》、(一〇八)《林经》,与《中部》(一七)的《林薮经》相当,所以依《中部》说,共同的只有九十七经。两种诵本的品名,大同的仅有四品,对列如下:

不同部派的诵本,出入如此的大,要论究原典的形态,显然是太难了!“品”,本为随类集经,十经结一偈颂以便持诵。这十经的一颂,就称之为品,是极一般的情形;如事实上略有多少,也只增减一、二而已。《中部》是这样的,而《中阿含经》十八品中,十经为一品的共十一品,十一经的有二品,这都近于常态;或有十四、十五、十六经为一品的,更有二十经、二十五经为一品,显然是大大的增编了!

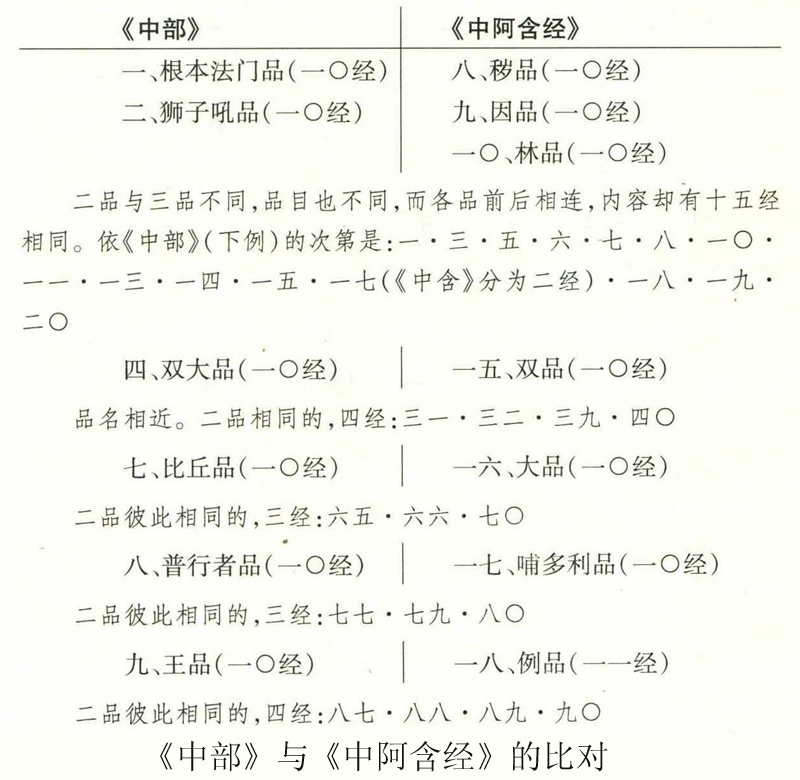

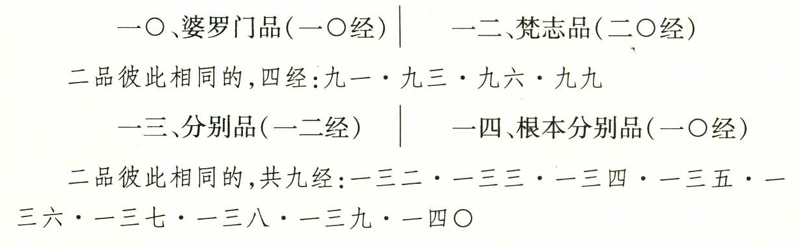

依品名的共同、品目的次第来说,是难以想见经典原型的。然在同一品(品名不一定相同)中,或前后数品中,比对《中部》与《中阿含经》,如有多少经相同的,就多少可以理解出来了。如:

从上面的列举中,可以看出:《中部》的一、二品,与《中阿含经》的八、九、一〇——三品;《中部》的一三品,与《中阿含经》的一四品,是相当一致的。《中部》的七、八、九——三品,与《中阿含经》的一六、一七、一八——三品,次第相连,而每品都有三或四经相同,虽然品名不同,仍可想见原典的部分次第。“婆罗门品”就是“梵志品”,那是不用说的了。在这《中部》(全经十五品)的八品、(全经相同的九十七经)四十二经中,多少可以看出上座部圣典原型的一部分。

《中阿含经》与《中部》,同出于上座部,而出入竟那样的大!这是由于分派而各部的组集不同。如汉译《长阿含经》,是法藏部诵本,与《长部》同一系统,所以大部分相同。汉译《中阿含经》,是说一切有部诵本。如《长阿含经》与《长部》中,有十一经见于《中阿含经》,如:(三六)《地动经》①,(五九)《三十二相经》②,(六八)《大善见王经》③,(七〇)《转轮王经》,(七一)《鞞肆经》,(九七)《大因经》,(一〇四)《优昙婆逻经》,(一三四)《释问经》,(一三五)《善生经》,(一四二)《雨势经》④,(一五四)《婆罗婆堂经》。这不是《中阿含经》的重出,而是部派的组集不同。反之,《中部》的(一〇二)《五三经》,在说一切有部诵本中,应该是属于“长阿含”的⑤。

《中阿含经》与《中部》,与《杂阿含经》及《相应部》有关的,可分为三类:

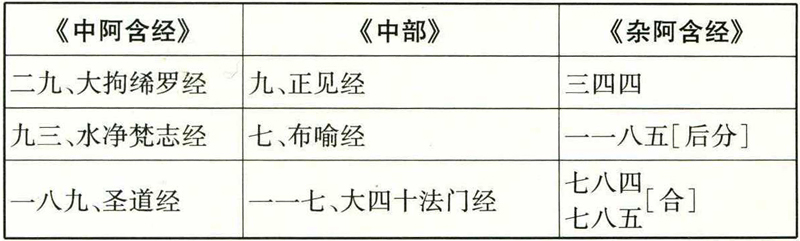

1.《中阿含经》与《中部》相同(名称不一定相同),与《杂阿含经》相当的,有三经,如下:

《中阿含经》与《杂阿含经》,属于同一部派的诵本,所以《中阿含经》是重出的。

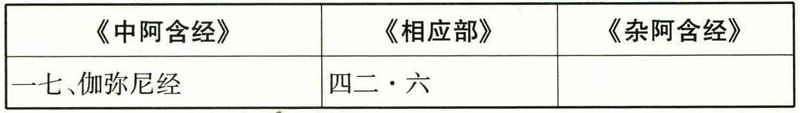

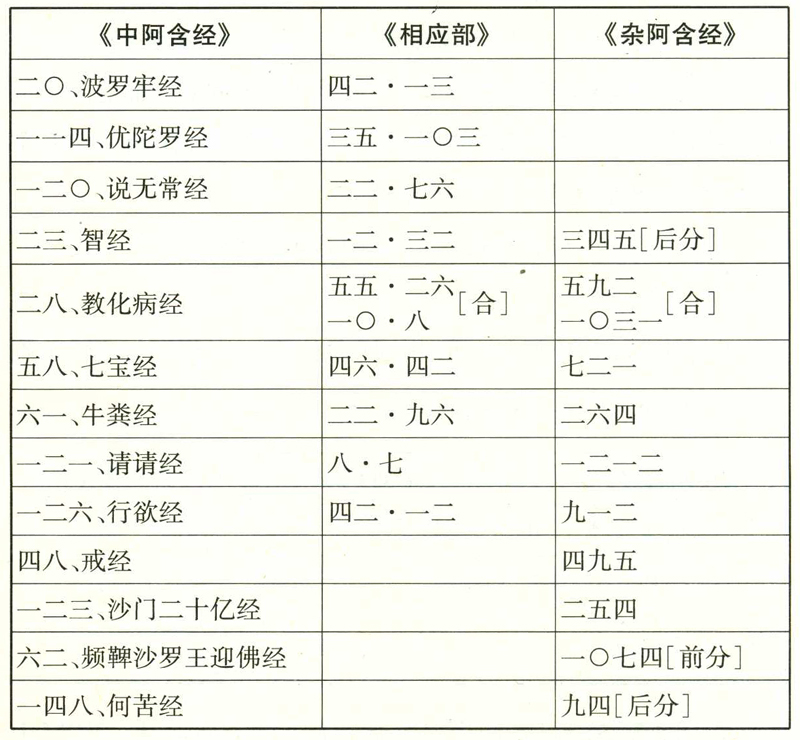

2.《中阿含经》与《杂阿含经》或《相应部》相同的,共十四经,如下:

《伽弥尼经》等四经,铜鍱部属于《相应部》的,而说一切有部编入《中阿含经》,这是部派的编组不同。其余的十经,可说《中阿含经》是重出了。

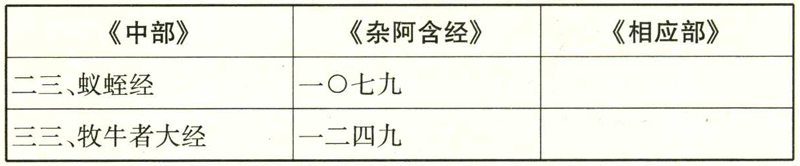

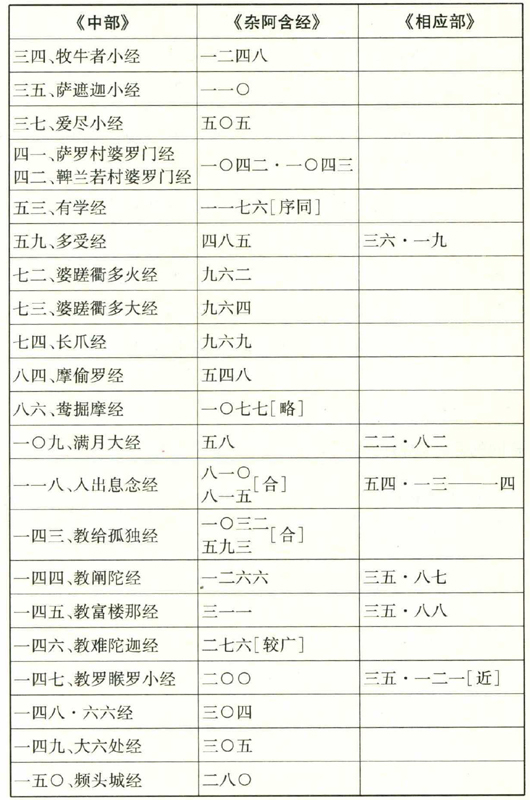

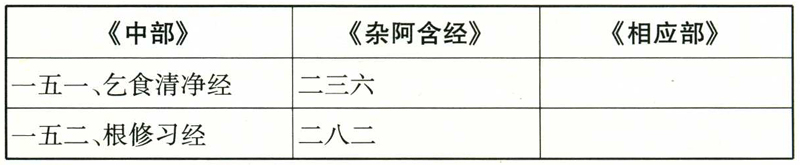

3.《中部》与《杂阿含经》及《相应部》相同的,共二十五经,如下:

上表所列举的,《中部·多受经》等六经,又见于《相应部》,所以是重出。《蚁蛭经》等二十经,说一切有部属于《杂阿含经》,铜鍱部却编入《中部》,这是部派间的编组不同。最可注意的,是《中部》一四四经以下,编为“六处品”。“六处品”中,与《杂阿含经》相同的九经,有八经出于《杂阿含经》的“六入处诵”;而一四四、一四五、一四七——三经,也出于《相应部》的“六处相应”。铜鍱部又编入《中部》,这才与说一切有部本不同;“六处品”应该是赤铜鍱部所增补的。

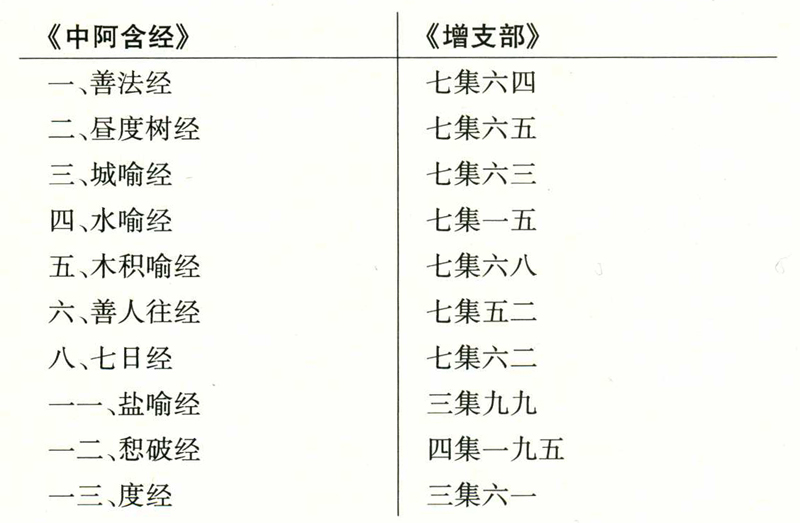

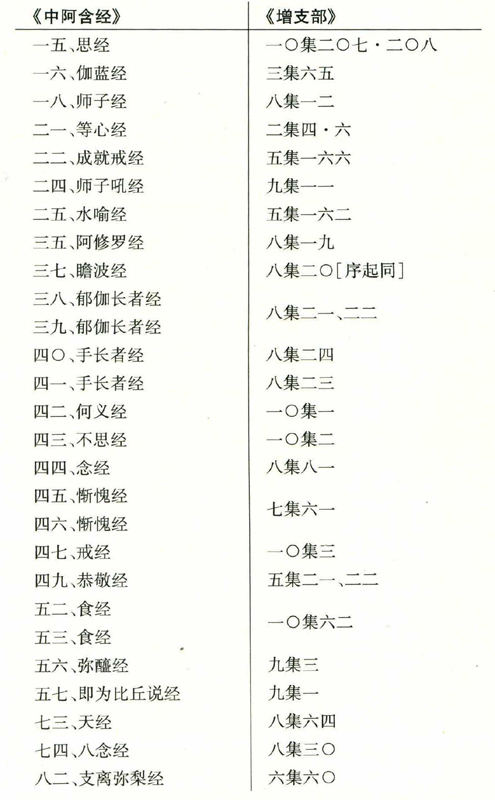

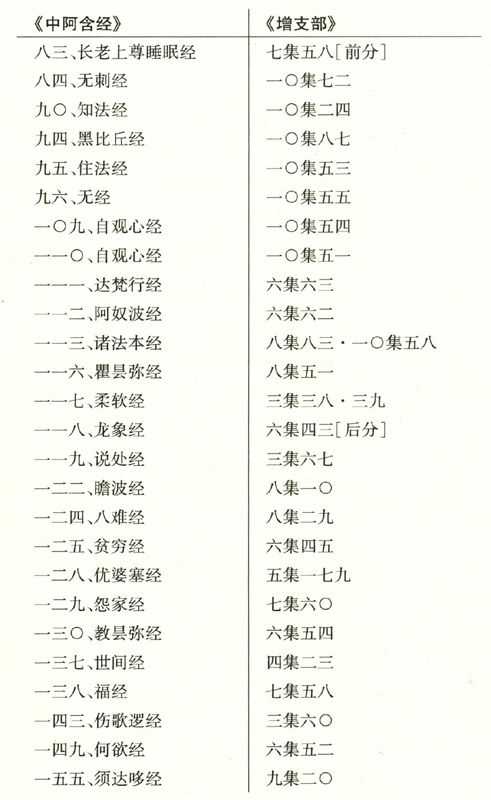

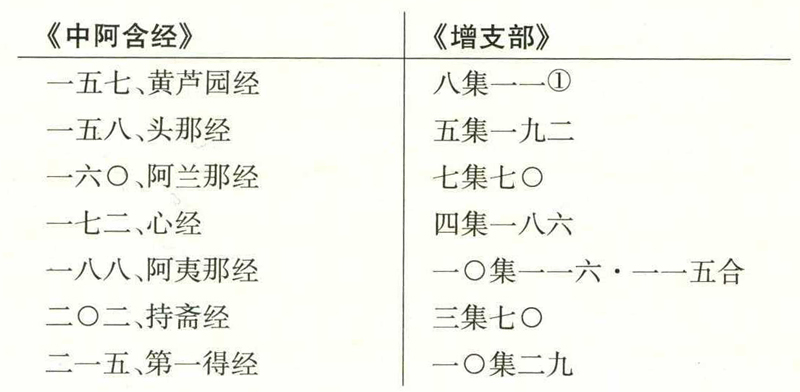

《中阿含经》二二二经,比对起来,《中阿含经》(与《中部》相同的除外)所有而见于《增支部》的非常多,如下:

《中阿含经》与《增支部》相同的,略检得七十经,占《中阿含经》的三分之一弱。说一切有部的“增一阿含”,没有传译,所以不知道有多少与“增一阿含”相同。但大体说,这七十经,铜鍱部编入《增支部》,而说一切有部是编入《中阿含经》的。

此外,还有自部独有的经文:《中阿含经》特有的,如:七·三三·五〇·五一·五四·五六·六〇·六五·六六·六九·七六·八〇·八六·九二·一二七·一三六·一三九·一四〇·一四七·一五六·一五九·一七六·一七七·一九七·二一八·二一九·二二〇·二二二,共二十八经,在全经的比数中,为百分之十二点五。《中部》特有的,是:四·一二·二九·三〇·三六·四八·五一·五五·五七·五八·六〇⑥,六二·六七·七一·七六·八五·九二·九四·九五·九八·一〇〇·一〇二·一〇三·一〇五·一一〇⑦·一一一·一一四·一一六·一三一,共二十九经,在全经的比数中,占百分之十九。

总之,《中阿含经》与《中部》相同的,仅有九十七经。二部诵本所以如此的差异,是由于“四阿含”在部派分化中,各派的编集组合不同。铜鍱部编入《长部》、《增支部》的,而说一切有部编入《中阿含经》的,达八十经以上;说一切有部属于《杂阿含经》的,有二十余经,铜鍱部把它编入《中部》;再加上各有自部所诵的契经,差异就不免相当大了!如除去这些差异,二部所诵的《中阿含》原型,约为十品,一〇〇经⑧。

第二项 长阿含

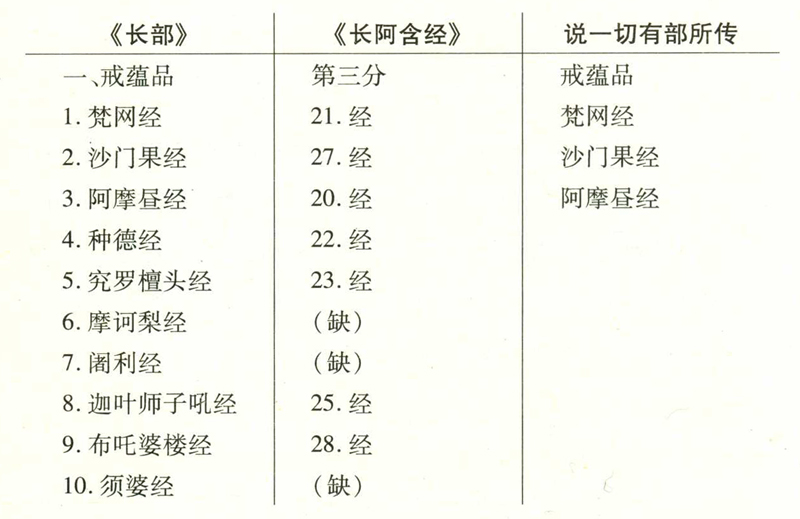

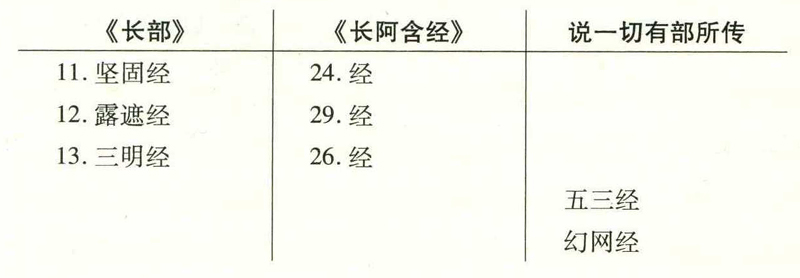

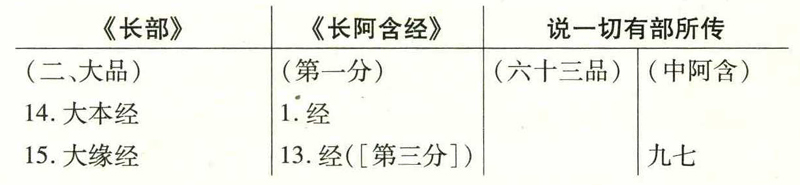

南传的《长部》,共三十四经,分为三品:一、“戒蕴品”,十三经;二、“大品”,十经;三、“波梨品”,十一经。与《长部》相当的汉译,是后秦佛陀耶舍所出的《长阿含经》,二十二卷,分为四分:第一分,四经;第二分,十五经;第三分,十经;第四分,一经。《长阿含经》第四分的《世记经》,是《长部》所没有的。叙述世界形态,天地成坏,以及王统治世,四姓分化;这是佛化的富娄那。如除去《世记经》,那么《长部》的三品,三十四经,与《长阿含经》的三分,二十九经,非常的接近。这是由于《长部》属铜鍱部,《长阿含经》属法藏部;同属于分别说系的部派,所以诵本相近,不能就此而推论为上座部的圣典原型。《长阿含经》所特有的,为(一一)《增一经》,(一二)《三聚经》,(三〇)《世记经》;《长部》所独有的,是(六)《摩诃梨经》,(七)《阇利经》,(一〇)《须婆经》,(一七)《大善见王经》,(二二)《大念处经》,(三〇)《三十二相经》,(三一)《阿吒曩胝经》。二本所共的,凡二十七经⑨。《长部》与《长阿含经》中,最为一致的是:《长部》第一品,(十三经中,除独有的三经)十经,与《长阿含经》第三分的十经,完全相合,仅次第不同而已。

说一切有部的“长阿含”的诵本,没有传译过来,但也可以略为论究。关于“长阿含”的组织,说一切有部有“戒蕴品”与“六十三品”。《根本说一切有部毗奈耶药事》卷八(大正二四·三五上)说:

“广如长阿笈摩戒蕴品中,说于庵婆沙婆罗门事。”

《药事》所说的,与《长部·戒蕴品》中的《阿昼摩经》相合。又关于不得受持金银,是《长部·戒蕴品》的诸经所说;《杂事》也说“于长阿笈摩戒蕴品处说”⑩。说一切有部立“戒蕴品”,与铜鍱部的《长部》相同。又大善见王事,《根本说一切有部毗奈耶药事》卷一三(大正二四·五七上)说:

“于长阿笈摩六十三品中,已广分别。”

“六十三品”,品名非常特别。在《长部》,这是《大品》的(一七)《大善见王经》。依此,说一切有部的“长阿含”有“戒蕴品”、“六十三品”的分类。

说一切有部“长阿含”的内容,如上面所说,提到了《阿昼摩经》、《大普见王经》(11)。此外,《十诵律》所说的“多知多识大经”,十八部中的前七部,是《清净经》、《自欢喜经》、《五三经》、《幻网经》、《梵网经》、《阿吒那剑经》、《众会经》,都是属于“长阿含”的(12)。又《大般涅槃经》(13)、《沙门果经》(14),也是曾经说到的。还有,说一切有部“长阿含”的特色,是《长部》(一五)《大缘经》等十经,是编在《中阿含经》的。所以就现在所知道的,略加条理,依《长部》三品的次第,而为比较说明如下:

《长部》的“戒蕴品”,与《长阿含经》第三分,除了多出三经外,完全相同。以一品十经的习例来说,说《长部》增入了三经(15),是极有可能的。说一切有部,虽没有明说,也有“戒蕴品”。而且这一部分,说一切有部也没有编入《中阿含经》。更有值得注意的,在《长部》原文中,“戒蕴品”十三经,与(二九)《清净经》、(三〇)《三十二相经》,“经”的原文为Sutta;而其余的十五经,“经”的原文为Suttanta。同称为经,而文字小有差别,这应表示某种的不同。同称为Sutta的“戒蕴品”,说一切有部的“长阿含”也有这一品;所以这可说是“长阿含”中最主要的部分。但说一切有部的“长阿含”,应有《五三经》与《幻网经》。这或者是增列二经,如《长部》的增入三经一样。

《长部》第二、第三品,共二十一经;《长阿含经》第一、第二分,共十九经;彼此共同的,凡十七经。如专就此而论,虽然分品不同,次第不合,而依然是很接近的。但以说一切有部而说,就大为不同了。这一部分中,有十经,说一切有部是编入《中阿含经》的。依《长阿含经》,这都是第二分的经典;第一分四经,各部派都是属于“长阿含”的。所以如除去编入《中阿含经》的部分,《长部》的第二品六经,第三品六经;《长阿含经》为第一分四经,第二分八经(除《增一经》与《三聚经》,只有六经)。这明白地表示了:“长阿含”除“戒蕴品”以外,分别说系约二十经,分为二品(二分);说一切有部约十经,总名为“六十三品”,因为有十经编入《中阿含经》了。

第三项 中长二部的集成及其特性

原始圣典——“相应教”集成以后,在佛教的开展中,又不断传出佛说,与佛弟子的所说、所集;比起旧有的“相应教”,文句长的,日渐多起来。起初,是类集而编入“相应教”(三部分)的。等到文句长的教说多了,不再是“相应教”的体制所能容纳,这才再为综合的类集。对间杂、杂碎的“相应教”,类集而成为“中部”与“长部”。从“相应教”而到“中部”与“长部”,试从圣典自身所表见的,略为论列。

关于圣典的部类,“相应教”是“修多罗”、“祇夜”、“记说”——三分的集成(后起而附入的,也就称为“修多罗”等)。同时,称为“伽陀”的,《波罗延》、《义品》;称为“优陀那”的《法句》,原型都成立了。这就是“九分教”中前五分成立的阶段。到“七百结集”前夕,流行的圣典,应有“如是语”或“本事”、“本生”、“方广”——广分别与广问答、“未曾有法”。这四分,当时应有实体的部类;后来大都编集在“中阿含”、“长阿含”(增一阿含)中。“未曾有法”,如《中阿含经》现有“未曾有法品”(一〇经)。《中部》相同的,有(一二三)《希有未曾有法经》,(一二四)《薄拘罗经》。编入《增支部》(说一切有部,多数编在《中阿含经》)的,如“七集”(五〇)“难陀母”;“八集”(一九)“波呵罗”,(二〇)“布萨”,(二一、二二)“郁伽”,(二三、二四)“呵哆”,(七〇)“地震”等。“方广”中,广问答的,如《中部》(四三)《毗陀罗大经》,(四四)《毗陀罗小经》,(九)《正见经》,(一〇九)《满月大经》,(一一二)《六净经》;《长部》(二一)《帝释所问经》等。广分别的,如《中部》(二八)《象迹喻大经》,(一〇二)《五三经》,(一三七)《六处分别经》;《长部》(一)《梵网经》,(一五)《大因缘经》等。《中部》的“分别品”,都属于广分别的广说。“本生”,如《长部》的(一七)《大善见王经》,(一九)《大典尊经》;《中部》(八一)《陶师经》,(八三)《大天*(木 奈)林经》等。“如是语”与“本事”,原是“不显说人、谈所、说事”,被称为“无本起”的。或集教说而成“如是语”;没有完成的部类,流传到现在。或集传说的过去事,称为“本事”,这如《中部》的(一一六)《仙吞经》;《长部》(二六)《转轮圣王师子吼经》;《增支部·九集》(二〇)“毗罗摩”等。“本事”、“本生”、“方广”、“未曾有法”的形成部类,提供了丰富的资料,而促成圣典再集成的新阶段。

此外,有称为“波利耶夜”(Paryāya,P.Pariyāya)的部类。近代学者,在巴利圣典中发见了“波利耶夜”。前田惠学博士,作了最详密的论究。分“波利耶夜”为三类:“单纯的”、“反复的”、“列举的”,看作“九分十二分教以外的圣典”。起初,是散文,是教理纲要;逐渐发展为广分别、伽陀,成为“种种的方便说”(16)。这是重视形式的分类。

关于“波利耶夜”,应从两方面去了解:一、是说明的方法;二、指说明的内容(义),或所说的教法(文与义)。对于某一问题,作分别的解说——理由的说明,分类的逐项的说明。这种分别解说,称为“波利耶夜”。如《相应部·觉支相应》,说到依“波利耶夜”,五盖有十,七觉支有十四(17)。《杂阿含经》作:“五盖者,种应有十;七觉者,种应有十四。”(18)“种”是“波利耶夜”的意译,是约义分类的意思。《中部》(八七)《爱生经》,列举三“波利耶夜”,以说明“爱生则忧悲苦恼生”(19)。《长部》(一五)《大缘经》,对缘起支,逐项地说明“此有故彼有,此生故彼生”,名为“波利耶夜”(20)。说一切有部就称这部经为“摩诃尼陀那波利耶夜”(21)。“波利耶夜”,可以译为“理由”,但这是分类的、逐条的理由。“波利耶夜”的本义,应该是“义类分别”。引申这一意义,所以称为“波利耶夜”的,或是对问题的分别同异,如《长部》(九)《布吒婆楼经》,分辨想与智、想与我的同异(22);《中部》(一二七)《阿那律经》,分辨大心解脱与无量心解脱的同异(23);(四三)《毗陀罗大经》,分辨无量心解脱、无所有心解脱、空心解脱、无相心解脱的同异(24)。或以不同的意义,说明同一事实,如《中部》(九)《正见经》,列举善不善、食、漏、谛、十二有支,以说明“正见”,共十六“波利耶夜”(25)。《经集》的《二种随观经》,分十六节来说明(26)。对《波罗延》中“弥德勒所问”,众比丘各以不同的意义来解说,佛就称之为“波利耶夜”(27)。总之,从说明的方法说,“义类分别”,是“波利耶夜”的本义。

“波利耶夜”,本指那种说明的方法。渐渐的,对那种说明的内容(义),进而对那种说明的教法(通于文义),也就称之为“波利耶夜”。这如世俗文字,说明的称为“说”,讨论的称为“论”一样。作为所说的内容,或所说教法的“波利耶夜”,可分别为:1.“波利耶夜”与所说内容相结合,成一名词:如“根本波利耶夜”(28)、“考想波利耶夜”(29)、“削减波利耶夜”等(30),“身毛竖立波利耶夜”(31)等。“波利耶夜”与所说法相合,成为法的名目(“波利耶夜”是通名)。这可以说到,原始结集的,一则一则的文句,当时并没有(别名·通名)名目,只泛称为佛(及弟子所说)的“法”。法与所说相结合,称为“蛇行法”、“相习近法”(32)等。佛法的发展,也就是“义类分别”的开展;称为“某某法”的,也就称为“某某波利耶夜”。“法”与“波利耶夜”,可以通用,如《经集》的《婆罗门法经》,在《中阿含经》中,名为《梵波罗延经》(33)。“婆罗门法”与“婆罗门波利耶夜”,意义完全一样。这是依文句而指所说内容的一类。2.“法”与“波利耶夜”,结合而名为“法(达磨)波利耶夜”。这是指教法(文句)而说的,或译为“法语”、“法门”。3.前二类的结合,如“蛇行波利耶夜·法波利耶夜”(34),“然烧波利耶夜·法波利耶夜”(35)等。4.所说法另立专名,而与“法波利耶夜”相结合的,如“法镜法波利耶夜”(36)、“良马喻法波利耶夜”(37)、“拔忧箭法波利耶夜”(38)等。“法波利耶夜”的专名化,如分别说明“四证净”,称为“法镜”(“法波利耶夜”)。《梵网经》称这部“法波利耶夜”为“义网”、“法网”、“梵网”、“见网”、“无上战胜”(39)。《多界经》称这部“法波利耶夜”为“多界”、“四转”、“法镜”、“不死鼓”、“无上战胜”(40)。这后三类,都是“法”与“波利耶夜”合称的,指教法而说。古代称教法为“法波利耶夜”;以“法波利耶夜”为教法的通称(如后代的称为“经”一样),一直沿用下来,到阿育王的Calcutta-Bairāt法敕,仍称,七部教法为“法波利耶夜”(41)。但后来,教法都通称为“经”,而“法波利耶夜”,被解说为“法门”而流传下来。“义类分别”的“波利耶夜”,一般化而成为法门的通称,所以没有成一独特的部类。当时众多的“法波利耶夜”,多数编集在《长部》与《中部》。《长部》如:(一)《梵网经》,(九)《布吒婆楼经》,(一五)《大缘经》,(二八)《自欢喜经》,(二九)《清净经》,(三三)《等诵经》等。《中部》如:(一)《根本波利耶夜经》,(二)《一切漏经》,(五)《无秽经》,(八)《削减经》,(九)《正见经》,(一二)《师子吼大经》,(一七)《林薮经》,(一八)《蜜丸喻经》,(二〇)《考想息止经》,(四三)《毗陀罗大经》,(六五)《跋陀利经》,(八七)《爱生经》,(一〇〇)《伤歌逻经》,(一一五)《多界经》,(一一七)《大四十经》,(一二七)《阿那律经》等。这些“波利耶夜”,除《伤歌逻经》外,都是《中阿含经》所共有的。

“相应教”以外的,传诵于教界的圣典,着实不少。“中阿含”、“长阿含”(“增一阿含”)的结集,只是将传诵于佛教界的,共同审定,而类集成为大部。“中”与“长”的分类,主要为文段长短;对固有的“相应教”的“杂碎”,而称为“中”与“长”。大部的集成,决不是个人的,照着自己的理解而编成,如Franke所说的那样(42)。当时,只是将传诵中的圣典,集成大部。在结集者看来,这是佛法的集成。随义类而分为多少品,义类相近,自然会现出共同的倾向;但不能想像为存有什么预期的编纂方针。

原始圣典三分的特性,如上面所说。适应出家众(比丘为主的),重于禅慧修证的开示;适应刹帝利、婆罗门、居士,而为一般社会的化导;适应天、魔、梵——民间的神教信仰,对婆罗门、外道等,宣扬富于天神(鬼)色彩的佛法。这一特性,深深地影响未来。原始结集(虽有三分),重于出家弟子的修证,代表了佛陀时代的佛教。“中”、“长”(“增一”)的结集,代表佛灭一世纪,七百结集以前的佛教。虽然还是以出家众为主的,但三方面的特性,更显著地发展起来。

“中阿含”与“长阿含”的集成,是同时的。但二部所类集的各种经典,“中阿含”要早一些。理由是:约文段说,“中阿含”文段短,“长阿含”文段长;大体上,契经是由简短而逐渐长广起来的。约内容说,“中阿含”以教内的比丘为中心,分别、抉择、整理、评判(外道),从佛法的多样性中,现出完整的体系。“长阿含”是对外——婆罗门、外道的,将“中阿含”的内容,更有体系、更完成地,透过一般的天神信仰,而表现出佛陀的崇高、佛法的究竟。

先说“中阿含”:“中阿含”以出家众为主,重视“僧伽”;与“毗奈耶”有关的部分,比起“相应教”来,更显著的重要了!如(一〇八)《瞿默目犍连经》说:佛涅槃后,比丘们依法而住——受持学处,按时布萨,依法出罪,达成僧伽的清净和合。比丘能“具戒”、“多闻”、“知足”、“四禅”、“六通成就”,那是最值得恭敬、尊重、近住的(43)。所说与“毗奈耶”相关的,非常多,其中重要的,如长老的教导新学(44),长老的教诫尼众(45),施僧的功德最大(46),三净肉(47)。对于僧尼的习近(48);不受一食制的(49);戾语的(50);尤其是犯戒不悔、娆乱僧众的,要予以严厉的制裁(51)。关心到因文义同异所引起的诤论(52);止息诤论,而说“六诤根”、“四诤事”、“七灭诤”、“六可念(和敬)法”(53)。文段与律部相同的,如拘舍弥诤论(54);瞿昙弥出家(55);频婆沙罗王迎佛(56);佛不再说戒(57);七灭净法的实施(58)。“中阿含”与律治的、僧伽佛教的精神相呼应,表示了律制的强化,与“波罗提木叉分别”,“摩得勒伽”“犍度”化的过程。

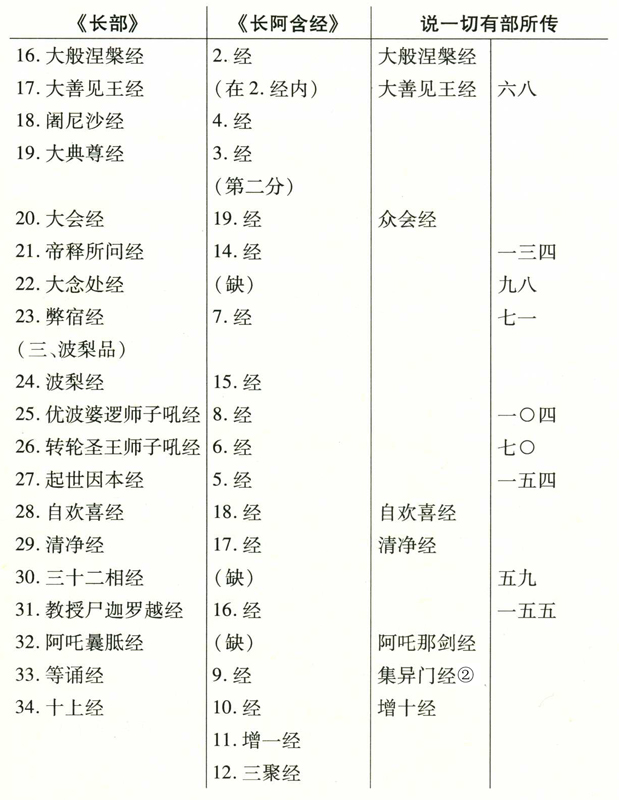

比丘以定慧的修证为主,也就是“修多罗”的根本问题;“中阿含”是继承这一部分而开展的。在这方面,1.法义的分别:主要的,如“分别品”,广问答的“毗陀罗”。(一三)《苦蕴大经》,(二八)《象迹喻大经》,都是有关五取蕴的分别(59)。阿梨吒的“淫欲不障道”论(60),嗏帝的“心识常住”论(61),晚期大乘佛法的重要思想,在初期佛教中,已引起异议,而被看作恶见了。摩罗迦子(Mālunkyāputta)对“五下分结”的误解(62),优陀夷(Udāyī)的错解“灭尽定”(63),都受到纠正。2.法义的类集:不同的法门,逐渐联合起来。最显著的,是《多界经》。列举四种善巧:“界善巧”中,集种种界(四一或六二)而成;“处善巧”;“缘起善巧”;“处非处善巧”。《中阿含经》(八六)《说处经》,列举了五阴;六内处、六外处、六识身、六触身、六受身、六想身、六思身、六爱身;十二因缘;四念处、四正断、四如意足、四禅、四谛、四想、四无量、四五色、四圣种、四沙门果;五熟解脱想、五解脱处、五根、五力、五出要界;七财、七力、七觉支;八圣道支;顶与顶堕:一共三十法门。《中阿含经》(二二二)《例经》,列举十种法门。佛教界倾向于法数的类集。3.法义的论究,这都是有关某一论题的阐明,主要的有四:I.“空”论:(一二一)《空小经》,(一二二)《空大经》,(一五一)《乞食清净经》,阐明了空行的实践意义。须菩提(Subhūti)的“无诤行”,也从离烦恼而不著世间语言中表达出来(64)。Ⅱ.“业报”论:如(一二五)《小业分别经》,(一二六)《大业分别经》,(一〇一)《天臂经》,(五六)《优波离经》,(五七)《狗行者经》,(一二九)《贤愚经》,都是业报的安立说明。《天臂经》、《优波离经》、《狗行者经》,以及《中阿含经》所有的(一二)《惒破经》,(一八)《师子经》,都与尼犍弟子有关。《中阿含经》,立“业相应品”(一一——二〇经)。“事契经”的“摩呾理迦”,有关业的论义,都是依《中阿含经》的。“中阿含”与业报思想的阐明,极为重要。(七一)《蜱肆经》(南传属《长部》),更是佛涅槃后,鸠摩罗迦叶(Kumāra-kāsyapa)为蜱肆(Pāyāsi)广引比喻,以论证死后业报的可信。Ⅲ.“禅定”论:如灭尽定与无想定的辨别(65);大心解脱与无量心解脱的辨别(66);无量心解脱、无所有心解脱、空心解脱与无相心的辨别(67),都见于“中阿含”。(一二二)《大空经》有内空、外空、内外空、不动的次第修习。(一〇五)《善星经》,(一〇六)《不动利益经》,一致说到不动、无所有处、非想非非想处的进修次第。依“十一甘露门”而悟入,佛为阿难说(68);阿难为八城居士说(69)。九次第定,传为舍利子所修证(70)。《中阿含经》(一七六)《行禅经》,(一七七)《说经》,广叙四禅、四五色定的修习——退、住、升进,得解脱的差别。Ⅳ.“烦恼”论:《中阿含经》立“秽品”(八七——九六经),广说种种的秽恶。《中阿含经》(九三)《水净梵志经》,列举“二十一秽”(71)。《中部》相同的,是(七)《布喻经》,举十六种秽。这些,都是“阿毗达磨论者”“烦恼论”的依据。空、业、定、烦恼,在这个时代里,广泛而深入地展开。4.修道次第的条贯:在“相应修多罗”中,一切是随机散说的;修道的品目,也非常的多。或但说慧观的证入,或但说禅定,或说戒与慧,或说定与慧。然修道得证,有先后必然的因果关系。依戒而修定,依定而修慧,依慧得解脱——这一修证的次第,在师资的传承修习中,明确地揭示了出来。虽然在进修中,是相通的,但综合而叙述出来,也有不同的体系。第一类是(72):

上列四说,A.说为根本。由戒而定,而智证,向于厌、无欲、解脱,为三学进修的次第。D.说加“奉事善知识”等,这是在三学勤修——“法随法行”以前,要经历“亲近善友”、“多闻熏习”、“如理思惟”的过程。重于闻思的修学,可适用于在家众的修学。这四说,都是《中阿含经·习相应品》(四二——五七经)所说。在南传藏中,多分编入《增支部》。

第二类是(73):

Ⅰ. 四念住 七觉分 明解脱

Ⅱ.八正道 四念住……七觉分 止观 明解脱

Ⅲ.四念住…………………八正道 止观 明解脱

修四念住,进修七觉分,得明解脱:是《相应部》旧有的修习次第(74)。四念住,作为入道的必要修法,所以称为“一乘道”。(一〇)《念处经》,(一一九)《身行念经》,都是这一法门的广说。然而,经中但说修四念住、七觉分,其他八圣道分等道品,又怎样呢?B.、C.——二说,大意相同,纳入其他的道品,而增列“止观”。这一次第,没有说到戒的修学。

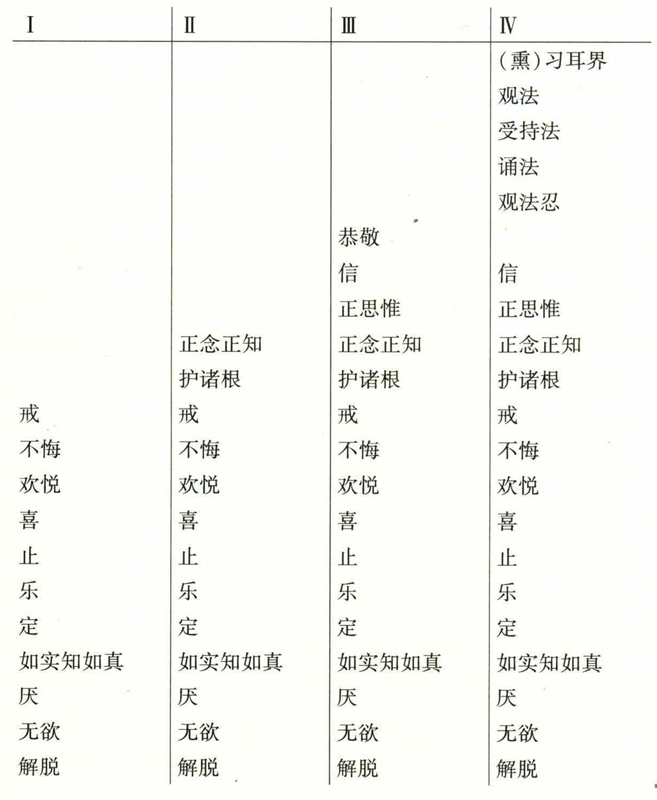

第三类是主要的,如(75):

这一类的修证次第,虽有小小出入,主要是戒定慧的进修次第。戒学中,有三说不同:具足戒法,是离十不善业,离一切不如法的生活。这就是《长部》(一)《梵网经》所说的小戒、中戒、大戒。这样的戒法,是通于在家的。如《中阿含经》(六三)《鞞陵婆耆经》所说。四种清净,是身清净、语清净、意清净、命清净。身语意清净,就是离十不善业。命清净,是离一切不如法的生活。所以这二说,是一样的。戒成就,是出家人在僧伽中所遵行的戒法,内容是:“安住具戒,善护别解脱律仪,轨则圆满,所行圆满,于微小罪见大怖畏,受学学处。”这一类的次第,一致说依四禅而得漏尽。或但说“心离诸漏而得解脱”。或说三明,或说六通,漏尽明与漏尽通,与上心得解脱一样。这就是“明解脱”的另一说明。这一次第中,或加入“四念住”,或前或后。依四禅,得三明,传说为释尊当时修道入证的修证事实(76)。

“中阿含”以禅慧修证的出家众为主。对当时外界,尤其是宗教界的思想,也给以条理而加以论破。如(77):

Ⅰ.三度:宿命论·尊祐(神意)论·无因缘论

Ⅱ.四非梵行:虚无论·无作用论·无因缘论·七界论

Ⅲ.四安息:自称一切智者·传承者·推理者·诡辩者

对外道的思想,条理得更具体的,是《五三经》(78):

这里面,传统的婆罗门教,是“尊祐论”、“传承者”。责难的重点,在乎全凭传承的信仰,而自己没有证知(79)。评破四姓阶级(80)。认为当时的婆罗门,早已俗化,失去了婆罗门的原始意义(81)。“中阿含”对于外道,特别着重于尼犍子的苦行一流,破斥“以苦断苦”的见解(82)。叙述种种苦行,而说佛曾修一切苦行,比他们更苦而一无所得(83)。这表彰了佛的伟大,反显了苦行的无益。尼犍弟子的叛归佛法(84),尼犍死后而分破论诤(85),这表示了佛法与尼犍派,当时有着深重的关切!对于邪命派(Ajīvaka)——尼犍的一流,呵斥的态度最为坚决,如说:“邪命外道,无身坏(死)而作苦边际(解脱)者。……忆九十一劫来,邪命外道无升天者,唯除一人,彼亦是业论者,有作用论者。”(86)

在对一般宗教而表显佛法的超胜,赞叹如来,是当然的事。“如来是正等觉者”(法是善说,僧伽是正行),是从知见清净、离贪寂静中理解出来(87)。从如来四众弟子的梵行成满,而表示对三宝的尊敬(88)。《法庄严经》中,波斯匿王见众弟子的终身修行梵行;比丘们和合无诤;比丘众的喜悦健康;比丘众的肃静听法;没有弟子而敢于驳难世尊的;即使返俗,也只是责怪自己;尊敬如来,胜过了对于国王的尊敬。从弟子们的一切活动中,理解到佛是真正的“等正觉者”;这是赞仰佛陀的最佳范例(89)。或有见佛的相好具足,而对佛表示最高的尊敬(90)。或因外人的诽毁,而历举现有“三明”、“十力”、“四无所畏”、“普入八众”、知“四生”、“五趣”、“三学具足”;过去曾经行“四支具足梵行”(苦行);年老而智慧不衰,以证明如来有“过人法”,有“殊胜最上智见”(91),这就多少类似一般宗教信仰了。

“中阿含”所类集的经,内容是多方面的。主要部分,已如上略说。佛教内部的开展,比丘进入了僧伽——大众和合的律治时代(佛陀晚年开始)。法义的分别、抉择、阐明、整理,是直承“修多罗”而来的。修证的次第纲目,也明确地、具体地列出。戒学,并不限于“波罗提木叉律仪”,说明了“中阿含”所代表的时代,佛教进入律治,而还在逐渐加强的过程中。传说“七百结集”,在佛灭百年(不应该是确数)。“中阿含”所代表的,属于这一时代的前期。

从“中阿含”来看“长阿含”,就不难发现“长阿含”的特色。“中阿含”以比丘的禅慧修证为主,而“长阿含”却重在婆罗门与外道,适应天、魔、梵的宗教(神教)要求,而表彰佛陀的超越、崇高,佛法的究竟。“长阿含”一再说到戒定慧、戒定慧解脱,然与僧伽的毗奈耶有关的,仅(一六)《大般涅槃经》所说“七不退法”与“六不退法”(92)。此外,《清净经》说到:师灭度而弟子无忧;梵行支具足(上二,表示佛灭后的佛法兴盛);结集佛法,有关句义正不正的论定(与结集有关,与《中部·如何经》相同);四依的少欲知足;四安乐行(四禅);声闻法久住;阿罗汉不为九事(93):这都是佛灭度后,僧伽的内部情形。关于法义的分别、抉择,有(一五)《大缘经》、(二二)《大念处经》。这两部经,说一切有部是编入《中阿含经》的。法藏部的《长阿含经》,也没有《大念处经》。反而,在铜鍱部中,《大念处经》又编入《中部》。总之,法义的分别,不是“长阿含”所重的。法义的类集,是(三三)《等诵经》、(三四)《十上经》。这是法数的类集,舍利子为大众诵出。《等诵经》,本名“等诵法波利耶夜”(94),是经大众公认的结集。无论是方法——增一法,内容,都比“中阿含”进一步。有关修道次第,是“戒蕴品”(一三经)所共说的。与“中阿含”的诸说相对比,与《中阿含经》的(八〇)《迦絺那经》相合。但关于“戒具是”,不但叙列更多,更分为小戒、中戒、大戒;于戒,正念正知,离五盖,得四禅,具足六通中,加上更多的比况。文段繁长,应该比“中阿含”部分的集成迟一些。而这些修道次第,不是为了教导弟子,而只是列举完整的修道纲目,在不同的情形下,表彰佛法的究竟。

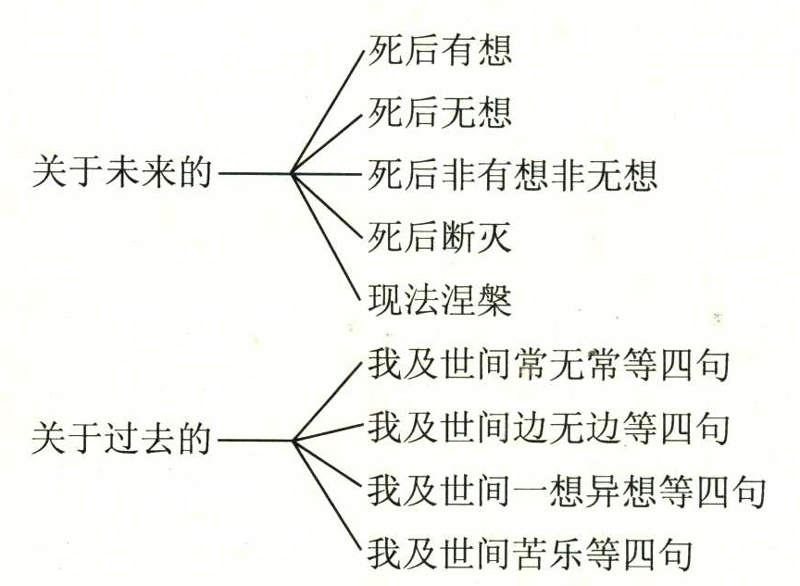

“长阿含”的重心,是对教外的适应与化导。对于当时的宗教界,破斥婆罗门、苦行者,种种外道,内容与“中阿含”相近,只是文段长些。(二四)《波梨经》,说白木(Pumu)的裸形者,七日后腹胀而死;吠舍离的七位苦行者;舍戒而死;波梨子(Pātika-putta)狂言而不敢来见佛(95)。佛这样的预“记”,形容了外道的虚妄,也表彰了佛的神力。又如(三)《阿摩昼经》,指阿摩昼(Am-battha)本为奴种,然后归于族姓的平等(96),都是非常善巧的叙述。当时宗教界的思想,条理为:1.六师思想的介绍(97)。2.异见的条理:比起《中阿含》的《五三经》,更为详备。《梵网经》列举六十二见(98):

又《清净经》,列举二十四见(99):

我及世间常无常————四见

我及世间自作他作———四见

乐与苦常无常—————四见

乐与苦自作他作————四见

我有色无色——————四见

我有想无想——————四见

“长阿含”不但详备地列举异见,更说明其所以然。“推理者”而外,《梵网经》更以禅定的经验,说明事出有因,只是论断的错误。破斥而又融摄他,的确是善巧极了!当时外人不满于佛陀的,主要为:佛不现神通;不记说世界的起源(100)。佛法不流于神秘,不落于形而上学的思辨,这本为佛法的特胜。然在《波梨经》中,解说为佛现神通而不肯信;佛法将进入以神通取胜的新境界了!佛陀胜过婆罗门与外道,为婆罗门与外道所归信。一方面,更举诸天、魔、梵,以表彰佛陀的超越,而归结于诸天、魔、梵,对于佛(及佛弟子)的崇敬与护持:佛法不只是人类的佛法了。这就是(一八)《阇尼沙经》,(一九)《大典尊经》,(二〇)《大会经》,(二一)《帝释所问经》,(三二)《阿吒曩胝经》,及(一一)《坚固经》的主要意义。“长阿含”到处表示了佛陀的超过一切,(一四)《大本经》广明七佛;(三〇)《三十二相经》广明佛的相好,都只为了引起对佛的敬信。而(一六)《大般涅槃经》,从最后游化的事迹中,使人间大圣的释尊,充分表达了超越的、不思议的特性,如(101):

Ⅰ.预言巴吒厘子城的兴盛

Ⅱ.神力渡过恒河

Ⅲ.自称善修四神足,能住一劫或过一劫

Ⅳ.正念舍寿

Ⅴ.普入八众

Ⅵ.脚俱多河浊水成清

Ⅶ.临终容光焕发

Ⅷ.双林周围十二由旬,大力诸天遍满

Ⅸ.最后化度须跋陀罗

Ⅹ.梵天、帝释来说偈赞佛

在上列十则中,如来的正念舍寿,表示佛寿的不止于八十,引发佛寿无量的仰信。而“普入八众”,到什么众会中现什么相,说什么话,谁也不知道他是谁;这是“随机应现”的说明(存有某些天神、外道,实是如来化现的意义)。综合起来说:“长阿含”破斥当时的婆罗门与外道,摄化了诸天、魔、梵,在一般的宗教要求中,给以佛化的思想与行为的化导。这一切,都表达了佛陀的超越性、不可思议性,以确立佛是真正的“等正觉者”、“一切知见者”的信仰。

“长阿含”与“中阿含”,是各有特色的:“中阿含”重于僧伽,“长阿含”重于社会。“中阿含”是法义的阐明,“长阿含”是宗教的适应。“中阿含”是“修多罗”胜义的延续,“长阿含”是“八众相应”——“祇夜”随顺世俗的发扬。在“中阿含”——法义分别的确定过程中,部分佛弟子,更有条理地综合当时的宗教思想,承受佛教界所完成的修道次第,而结集传出的,是“长阿含”。所以,“中阿含”与“长阿含”,可说同一时代集成的;而“长阿含”多少要迟一些。“中阿含”代表那个时代的前期,“长阿含”是中后。

注释:

① 《地动经》所说地动因缘,普入八众,为《长部》(一六)《大般涅槃经》、《长阿含经》(二)《游行经》的一部分。

② 与《长部》(三〇)《三十二相经》的前分相当(南传八·一八三——一八七)。

③ 大善见王事,为《长阿含经》(二)《游行经》的一分。《长部》于(一六)《大般涅槃经》外,别立(一七)《大善见王经》。

④ 《雨势经》,为《长部》(一六)《大般涅槃经》、《长阿含经》(二)《游行经》的一分。铜鍱部又编入《增支部·七集》二〇经。

⑤ 如本书第八章第四节第三项说。

⑥ 五一——六〇经,并出“居士品”。

⑦ 一〇二——一一〇经,并出“不断品”。

⑧ 参考前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(六四二——六四三)。

⑨ 依分别说系的《弥沙塞和醯五分律》卷三〇,有《增一经》(大正二二·一九一上),与法藏部的《长阿含经》相同。

⑩ 《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷四〇(大正二四·四一三上)。

(11) 《大善见王经》,说一切有部,编入“长阿含”,又编入“中阿含”。一经两编,铜鍱部也有,如《长部》的《大念处经》,又编入《中部》。

(12) 如本书第八章第四节第三项说。

(13) 《根本说一切有部毗奈耶药事》卷七(大正二四·二九上)。

(14) 《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷二〇(大正二四·二〇五以下)。

(15) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(六二六)。

(16) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(四九三——五四二)。

(17) 《相应部·觉支相应》(南传一六上·三〇九——三一一)。

(18) 《杂阿含经》卷二七(大正二·一九一中)。

(19) 《中部》(八七)《爱生经》(南传一一上·一四六——一四八)。

(20) 《长部》(一五)《大缘经》(南传七·四——一四)。

(21) 《十诵律》卷二四(大正二三·一七四中)。《长阿含经》作《大缘方便经》,“方便”应就是“波利耶夜”的意译。

(22) 《长部》(九)《布吒婆楼经》(南传六·二六五——二六七)。

(23) 《中部》(一二七)《阿那律经》(南传一一下·一八一——一八二)。

(24) 《中部》(四三)《毗陀罗大经》(南传一〇·一九——二一)。

(25) 《中部》(九)《正见经》(南传九·七五——八九)。

(26) 《经集·大品》(一二)《二种随观经》(南传二四·二七二——二九二)。

(27) 《增支部·六集》(南传二〇·一五八——一六一)。《杂阿含经》卷四三(大正二·三一〇中——三一〇下)。

(28) 《中部》(一)《根本波利耶夜经》(南传九·一)。

(29) 《中部》(二〇)《考想止息经》(南传九·二二二)。

(30) 《中部》(八)《削减经》(南传九·七三)。

(31) 《中部》(一二)《师子吼大经》(南传九·一三八)。

(32) 《杂阿含经》卷三七(大正二·二七三)。《增支部·一〇集》,广为分别,称之为“蛇行波利耶夜、法波利耶夜”(南传二二下·二四六——二四九)。

(33) 《经集·小品》(七)《婆罗门法经》(南传二四·一〇六——一一六)。《中阿含经》卷三九(大正一·六七八上——六七九上)。

(34) 《增支部·一〇集》(南传二二下·二四六——二四九)。

(35) 《相应部·六处相应》(南传一五·二六六——二六九)。

(36) 《相应部·预流相应》(南传一六下·二四〇——二四五)等。

(37) 《中部》(六五)《跋陀利经》(南传一〇·二五二——二五四)。

(38) 《增支部·五集》(南传一九·八〇——八四)。

(39) 《长部》(一)《梵网经》(南传六·六八)。

(40) 《中部》(一一五)《多界经》(南传一一下·六五)。

(41) 如前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所引(五三三——五三四)。

(42) 如前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所引(六二一——六二三)。

(43) 《中部》(一〇八)《瞿默目犍连经》(南传一一上·三六〇——三六六)。

(44) 《中部》(一一八)《入出息念经》(南传一一下·八四),又(六七)《车头聚落经》(南传一〇·二七二)。

(45) 《中部》(一四六)《教难陀迦经》(南传一一下·三八六——三九九)。

(46) 《中部》(一四二)《施分别经》(南传一一下·三五六——三六四)。

(47) 《中部》(五五)《耆婆迦经》(南传一〇·一三二)。

(48) 《中部》(二一)《锯喻经》(南传九·二二三——二二六)。

(49) 《中部》(六五)《跋陀利经》(南传一〇·二四〇——二四一),又(六六)《鹑喻经》(南传一〇·二五五——二五六),又(七〇)《枳吒山邑经》(南传一〇·二九五——二九八)。

(50) 《中部》(五)《思量经》(南传九·一六〇——一七六)。

(51) 《中部》(六五)《跋陀利经》(南传一〇·二四七——二五〇)。

(52) 《中部》(一〇三)《如何经》(南传一一上·三一〇——三一六)。

(53) 《中部》(一〇四)《舍弥村经》(南传一一上·三一七——三二七)。

(54) 《中部》(一二八)《随烦恼经》(南传一一下·一九一——一九九)。同《铜鍱律·大品·拘睒弥犍度》(南传三·六〇五——六一一)。

(55) 《中阿含经》卷二八(大正一·六〇五上——六〇七中)。同《铜鍱律·小品·比丘尼犍度》(南传四·三七八——三八二)。

(56) 《中阿含经》卷一一(大正一·四九七中——四九八下)。同《铜鍱律·大品·大犍度》(南传三·六三——六六)。

(57) 《中阿含经》卷二九(大正一·六一〇下——六一一中)。同《铜鍱律·小品·遮说戒犍度》(南传四·三五三——三五四)。

(58) 《中阿含经》卷五二(大正一·七五五下——七五六下)。同《铜鍱律·大品·瞻波犍度》(南传三·五六五——五七〇)。

(59) 《中部》(二八)《象迹喻大经》,标四圣谛,而实只分别“五取蕴”(南传九·三二九——三四〇)。

(60) 《中部》(二二)《蛇喻经》(南传九·二三七——二四四)。

(61) 《中部》(三八)《爱尽大经》(南传九·四四五——四四九)。

(62) 《中部》(六四)《摩罗迦大经》(南传一〇·二三二——二三三)。

(63) 《中阿含经》卷五(大正一·四四九下——四五〇上)。

(64) 《中部》(一三九)《无诤分别经》(南传一一下·三三二)。

(65) 《中阿含经》卷五八(大正一·七八九上、七九一下——七九二上)。

(66) 《中部》(一二七)《阿那律经》(南传一一下·一八一——一八二)。

(67) 《中部》(四三)《毗陀罗大经》(南传一〇·一九——二一)。

(68) 《中部》(六四)《摩罗迦大经》(南传一〇·二三七——二三九)。

(69) 《中部》(五二)《八城人经》(南传一〇·一〇二——一〇六)。

(70) 《中部》(一一一)《不断经》(南传一一下·一——七)。

(71) 《中阿含经》卷二三(大正一·五七五中)。

(72) Ⅰ.《中阿含经》卷一〇(大正一·四八五上——下)。

Ⅱ.《中阿含经》卷一〇(大正一·四八五下——四八六上)。

Ⅲ.《中阿含经》卷一〇(大正一·四八六上——中)。

Ⅳ.《中阿含经》卷一〇(大正一·四九〇上——中)。

(73) Ⅰ.《中部》(一一八)《入出息念经》(南传一一下·八八——九六)。

Ⅱ.《中部》(一四九)《大六处经》(南传一一下·四一六——四二〇)。

Ⅲ.《中部》(一五一)《乞食清净经》(南传一一下·四二六——四三二)。

(74) 《相应部·根相应》(南传一六下·四〇——四一)。

(75) Ⅰ.《中部》(五一)《迦尼达拉经》(南传一〇·九五——一〇〇)。又(七六)《萨尼达迦经》(南传一〇·三七一——三七二)。

Ⅱ.《中部》(三九)《马邑大经》(南传九·四七〇——四八四)。

Ⅲ.《中部》(五三)《有学经》(南传一〇·一〇九——一一四)。

Ⅳ.《中部》(三八)《爱尽大经》(南传九·四六四——四六九)。又(一一二)《六净经》(南传一一下·一三——一八)。又《中阿含经》卷四九(大正一·七三三上——七三四上)。

Ⅴ.《中阿含经》卷三五(大正一·六五二中——下)。

Ⅵ.《中部》(一二五)《调御地经》(南传一一下·一六二——一六七)。

Ⅶ.《中阿含经》卷一三(大正一·五〇八中)。

Ⅷ.《中阿含经》卷一九(大正一·五五二中——五五三下)。

(76) 《中部》(四)《骇怖经》(南传九·三二——三五)。又(一九)《双考经》(南传九·二一一——二一四),又(三六)(萨遮迦大经)(南传九·四三一——四三四)。

(77) Ⅰ.《中阿含经》卷三(大正一·四三五上——下)。

Ⅱ.《中部》(七六)《萨尼达迦经》(南传一〇·三六〇——三六六)。

Ⅲ.《中部》(七六)《萨尼达迦经》(南传一〇·三六七——三七〇)。

(78) 《中部》(一〇二)《五三经》(南传一一上·二九七——三〇四)。

(79) 《中部》(九五)《商伽经》(南传一一上·二二三——二二五)。又(九九)《须婆经》(南传一一上·二六〇——二六二)。

(80) 《中部》(八四)《摩偷罗经》(南传一一上·一一二——一二〇)。又(九六)《郁瘦歌逻经》(南传一一上·二三四——二四三)。又《中阿含经》卷三九(大正一·六七三中——六七四中)。

(81) 《中阿含经》卷四〇(大正一·六八〇下——六八一下)。

(82) 《中部》(一〇一)《天臂经》(南传一一上·二七——九二九二)。

(83) 《中部》(一二)《师子吼大经》(南传九·一二七——一三四)。又(三六)《萨遮迦大经》(南传九·四二一——四三一)。

(84) 《中部》(五六)《优波离经》(南传一〇·一四九——一六一)。《中阿含经》卷四(大正一·四四二中)。

(85) 《中部》(一〇四)《舍弥村经》(南传一一上·三一七——三一八)。

(86) 《中部》(七一)《婆蹉衢多三明经》(南传一〇·三一一)。

(87) 《中部》(四七)《思察经》(南传一〇·四九——五三)。

(88) (七三)《婆蹉衢多大经》(南传一〇·三二五——三二七)。

(89) 《中部》(八九)《法庄严经》(南传一一上·一六〇——一六六)。

(90) 《中部》(九一)《梵摩经》(南传一一上·一七九——一九一)。

(91) 《中部》(一二)《师于吼大经》(南传九·一一〇——一三七)。

(92) 《长部》(一六)《大般涅槃经》(南传七·三四——三五、三九)。

(93) 《长部》(二九)《清净经》(南传八·一五六——一七〇)。

(94) 《长部》(三三)《等诵经》(南传八·三五二)。

(95) 《长部》(二四)《波梨经》(南传八·七——二七)。

(96) 《长部》(三)《阿摩昼经》(南传六·一三七——一四四)。

(97) 《长部》(二)《沙门果经》(南传六·七九——八九)。

(98) 《长部》(一)《梵网经》(南传六·一五——六六)。

(99) 《长部》(二九)《清净经》(南传八·一七四——一八〇)。

(100) 《长部》(二四)《波梨经》(南传八·四——五)。

(101) 《长部》(一六)《大般涅槃经》:Ⅰ.(南传七·四九——五〇)。Ⅱ.(五二——五三)。Ⅲ.(七一——七二)。Ⅳ.(七六)。Ⅴ.(七八——七九)。Ⅵ.(一〇七——一〇八)。Ⅶ.(一一五)。Ⅷ.(一二三)。Ⅸ.(一三五——一三六)。Ⅹ.(一四六)。

![]()