第一项 各部杂藏的部类

铜鍱部的“经藏”,在“长”、“中”、“相应”、“增支”外,有“小部”,总称为“五部”。《善见律毗婆沙》说:“除四阿鋡,余者一切佛法,悉名堀陀迦经。”①掘陀迦(Khuddaka),意译为“杂碎”、“小”,所以“小部”也就是“杂部”。化地部《五分律》,法藏部《四分律》,大众部《僧祇律》,凡“四阿含”以外的“杂说”,都称为“杂藏”②。说一切有部没有“杂藏”,因为经上但说“持吾三藏”,或说“持素怛缆,及毗奈耶、摩呾理迦”③。早期的结集,可见是没有“杂藏”或“小部”的。铜鍱部立“五部”,但在铜鍱部学者的著作中,如Samantapāsādikā说“通四部者”(Catunekāyika)④;Suma-ngalavilāsinī说“四部阿含”(Caturnam-āgamānam)⑤;《岛史》说第一结集时,“阿含藏”的内容是:“品,五十集,相应,集”,也只是“四阿含”⑥。所以“经藏”的“四部阿含”,是早期集成,是部派间的共义;而“小部”或“杂藏”,是多少要迟一些。但也不太迟,西元前二世纪,Bharhut的铭文,已说到“五部”(Pachanekāyika)了。《小部》或《杂藏》,比“四部阿含”要迟一些,这是约最初总集为一大部,称为“小部”或“杂藏”,如约现在所传的内容来说,那是也有更早的,也有更后起的,不可一概而论。

《小部》或《杂藏》,完整而流传到现在的,只是铜鍱部本。其他部派的,没有传来,或仅传一分。从传说中,可略见各派“杂藏”的一斑。1.铜鍱部所传(依日译本)的《小部》,内容分为十五部:《小诵》、《法句》、《自说》、《如是语》、《经集》、《天宫事》、《饿鬼事》、《长老偈》、《长老尼偈》、《本生》、《义释》、《无碍解道》、《譬喻》、《佛种姓》、《行藏》。第五部《经集》,内分五品:《蛇品》、《小品》、《大品》、《义品》、《彼岸道品》(波罗延那)。《经集》,是铜鍱部所集;在其他部派中,《义品》等都是自成部类的。第十三部《譬喻》内分四品:“佛譬喻”、“辟支佛譬喻”、“长老譬喻”、“长老尼譬喻”。2.《四分律》的《杂藏》,共十二部:“生经、本经、善因缘经、方等经、未曾有经、譬喻经、优婆提舍经、句义经、法句经、波罗延经、杂难经、圣偈经。”⑦从《生经》到《优波提舍经》,共七部,与“十二分教”中的“本生”、“本事”、“因缘”、“方广”、“未曾有”、“譬喻”、“优波提舍”的名义相合。这七部,在法藏部中,应有“四阿含”以外的独立部类(铜鍱部仅有“优陀那”、“如是语”、“本生”、“譬喻”——四部)。此外,“句义”是《义品》;“波罗延”是《彼岸道品》;“法句”是《优陀那》;“圣偈”是《牟尼偈》,铜鍱部编为《经集·蛇品》第一二经。“杂难”,是“杂问”的意思。《僧祇律》说:“八群经、波罗延那经、论难经、阿耨达池经、缘觉经。”⑧在这一类属于《杂藏》的部类中,有《论难经》,显然的与法藏部的《杂难经》相当。现存支谦所译的《惟日杂难经》⑨,这当然是惟日(vaipulya——方广)的“杂难经”。然在这部经中,如除去萨陀波仑(Sadāprarudita)、惒须蜜(Vasumitra)、文殊师利(Manjusrī)事,其余名实相当的“杂问”,与法藏部所传的《杂难经》、大众部所传的《论难经》,极可能是同本别诵。支谦的译本,除大乘外,法义都用说一切有部,可能是说一切有部所传的。由于《四分律》所传的《杂藏》恰好为十二部,而部分的名义又与“十二分教”相合,宇井伯寿这才有以《杂藏》十二部拟配“十二分教”的构想,以《本经》为“修多罗”,《句义》为“祇夜”,《法句》为“优陀那”,《杂难》为“记说”,《圣偈》为“如是语”,《波罗延》为“伽陀”⑩。但这一拟配,是不免牵强的! 3.化地部的《杂藏》,仅说“自余杂说”,内容不详。别处仅提到“十六义品”(11)。4.传为雪山部(Haimavata)的《毗尼母经》,先举《法句》、《说义》(《义品》)、《波罗延》——三部,其次又说:“如来所说,从修妒罗乃至优波提舍,如是诸经与杂藏相应者,总为杂藏。”(12)这与《四分律》相近而实不同,这是以《杂藏》为通于“十二部经”的。5.大众部的《僧祇律》说:“辟支佛,阿罗汉自说本起因缘;如是等比诸偈诵,是名杂藏。”(13)“辟支佛,阿罗汉自说本起因缘”,与《小部·譬喻》的“辟支佛譬喻”、“长老譬喻”部分相当。在《僧祇律》中,除说到各种“本生经”以外,还说到“八群经、波罗延那经、论难经、阿耨达池经、缘觉经”(14),又“若波罗延、若八跋耆经、若牟尼偈、若法句”(15)。《八群经》——《八跋耆经》,是《义品》。《论难经》与《四分律》的《杂难经》相当。《阿耨达池经》与《缘觉经》,就是“辟支佛、阿罗汉自说本起因缘”。依汉译《佛五百弟子自说本起经》及《药事》所说(16),是在阿耨达池说的。大众部末派——《分别功德论》所传,说到“三阿僧祇菩萨所生”(17),是《本生》,也通于“佛譬喻”。6.说一切有部不立《杂藏》,而与《杂藏》部分内容相当的,有《优陀那》、《波罗延那》、《见真谛》、《诸上座所说偈》、《上座尼所说偈》、《尸路偈》、《牟尼偈》、《义品》——八部(18)。《尸路偈》,与《小部·经集·大品》第七经相当。《见真谛》——《谛见经》,在《十诵律》中,与《波罗延那》、《义品》并列,为《十八大经》的一经(19)。这是说一切有部中重要的一部,但没有传译,内容不明。此外,在《药事》中,有与“佛譬喻”、“长老譬喻”相当的部分(20)。今总为对列如下:

第二项 杂与偈颂

在这里,想阐明圣典集成史上的一项事实:偈颂与“杂”(Khuddaka)的关系。

关于《杂藏》,《僧祇律》卷三二(大正二二·四九一下)这样说:

“杂藏者,所谓辟支佛,阿罗汉自说本行因缘,如是等比诸偈诵,是名杂藏。”

大众部(Mahāsāmghika)以辟支佛及阿罗汉自说本行为例,而指这一类的偈颂(诵)(21)为《杂藏》;《杂藏》,是各种偈颂集的汇编。依据大众部的启示,去观察现存铜鍱部的《小部》,确乎多数是偈颂集。长行的,如(一一)《义释》,(一二)《无碍解道》,锡兰大寺派——铜鍱部,虽作为“经藏”的《小部》,而属于无畏山寺派的《解脱道论》,引用这二部,每称为“毗昙”或“阿毗昙”(22),可见是作为“阿毗达磨藏”的。这是南传的早期论书,此《小部》的成立更迟。也就因此,其他部派的《杂藏》,都不曾提到这两部书。《自说》,是偈颂,而附以长行的缘起。《如是语》是重颂。现存的《本生》,虽是长行,但“主文”的核心,本来是偈颂;这是依古代传诵的偈颂而改编成的(23)。这么看来,《小部》与《杂藏》的原始部类,确是属于偈颂的。

偈颂,对佛法的表达来说,有它独到的特色。长行,以相应“修多罗”为本,展开而成立的圣典,是“四部阿含”。甚深法义的阐述,或事缘的叙述,严密而意义明确。这是佛法的宗本,为僧团所传受、宣说的契经。在法义的开展上,是偈颂所万万不及的。然而偈颂有韵,是便于记忆传诵的,文句简要,容易普及流通。这是文艺作品,每每一唱三叹,富于感化的力量。所以在佛法的普及流传中,这是比丘们日常吟咏的(不许过分的长音抑扬,流于歌唱)。尤其是初学,或一般信众,这是更适合的,影响是极为巨大的!依律部所传:1.亿耳来见佛,在佛前诵经,所诵的是《义品》(24);《十诵律》作:《波罗延》、《萨遮陀舍》(25);《根有律皮革事》(依梵本)所诵的是:《优陀那》、《波罗延那》、《谛见》、《上座偈》、《上座尼偈》、《尸路偈》、《牟尼偈》、《义品》(26)。2.比丘们“布萨”时,如有贼来,不能让他听到“波罗提木叉”;大众部说:应诵“波罗延、八跋耆、牟尼偈、法句”(27)。3.商人在大海中航行,昼夜常诵“嗢陀南颂、诸上座颂、世罗尼颂、牟尼颂、众义经”(28)。4.教出家而没有受“具足戒”的受学佛法,所诵的是“八群经、波罗耶那经、论难经、阿耨达池经、缘觉经”(29)。经上也说:阿那律夜晚诵经,是《法句》(30)。《别译杂阿含经》作:“法句偈、波罗延、大德之偈。”(31)《杂阿含经》作:“优陀那、波罗延那、见真谛、诸上座所说偈、比丘尼所说偈、尸路偈、义品、牟尼偈。”(32)凡称为“诵”的,大抵是偈颂,这可以想见古代对于偈颂传诵的普遍!

《小部》的偈颂,大略可以分为二类:一是法义的表达,一是事缘的传述。法义的表达,也可为二类。或是直抒所见的:这其中,或是有感而发的,如《法句》、《自说》等;或是表达修持历程,证悟境地的,如《长老偈》、《长老尼偈》等。或是问答法义的,如《义品》、《波罗延那》等。事缘的传述,如《本生》、《譬喻》、《佛种姓》、《行藏》,都是佛与弟子们过去世中的事缘。不但佛与弟子们的宿生事缘,是由偈颂的传诵而流传下来;释迦佛现生的行迹,也应该是先有偈颂的传诵,而后编集成的。如佛的涅槃,或称为“涅槃譬喻”(33)。在《长部》(一六)《大般涅槃经》,从如来舍寿起,长行中夹有偈颂;这是事缘与言说合叙的。这些偈颂,实为《大般涅槃经》主体部分的根源。又如《根本说一切有部毗奈耶破僧事》前九卷,是佛传,存有不完全的内摄颂:“我降生时,四天守护,如明月珠,诸物缠裹。亦如宝线,智者明了。自持五戒,无诸欲念。”(34)又说:“四种触池,父子和合,释迦出家,护河神礼。”(35)次偈,与长行不完全相合。总之,有关佛的事缘,弟子的事缘,尤其是过去生中的事缘,大都是通过宗教的情感,向往不已,从吟咏中表现出来的。这些偈颂,是佛说的?佛为谁说的?还是弟子们说的?在传说中,有些是佛说的、弟子说的,也有是诸天说的。这与相应“修多罗”相比,显然是不可同日而语!

“小”、“杂”,同为Khuddaka的意译。《小部》与《杂藏》,原本是偈颂的总汇,这是明显的事实。《相应部》或《相应阿含》,“相应”是samyukta,P.samyutta的意译,然在汉译中,都译为“杂阿含”,这是值得注意的事!“杂阿含”的“杂”,与“杂藏”的“杂”,有什么关系么?《阿毗达磨俱舍论》卷二九,引“世尊于杂阿笈摩中,为婆罗门婆柁梨说”(大正二九·一五四中):

“婆柁梨谛听!能解诸结法,谓依心故染,亦依心故净。我实无我性,颠倒故执有。无有情无我,唯有有因法,谓十二有支,所摄蕴处界。审思此一切,无补特伽罗。既观内是空,观外空亦尔;能修空观者,亦都不可得。”

真谛(Paramārtha)所译《阿毗达磨俱舍释论》,作“于少分阿含中,为波遮利婆罗门说此偈言”(36)。“杂阿含”可译为“少分阿含”,“少分”显然是Khuddaka的意译。为婆柁梨(“杂阿含”译为跋迦利,或薄迦梨,原语似为Vakkalīn)说偈,与《别译杂阿含经》大意相合,仅是长行与偈颂的不同(37)。这样,“相应阿含”,的确也被称为“小阿含”——“杂阿含”了。《别译杂阿含经》,是以“众相应”的偈颂,及“如来所说一部分”(“大迦叶”、“聚落主”、“马”、“释氏”、“生死众多”、“婆蹉出家”、“外道出家”)所合成。被称为“少分阿含”——“杂阿含”的,与偈颂有着密切关系;这与《杂藏》由偈颂所集成,意义完全一样。如果说,“小”、“杂”,因偈颂的杂说而得名,该不是想像的吧!

对于《杂藏》的说明,如《分别功德论》卷一(大正二五·三二中)说:

“杂藏者,非一人说。或佛所说,或弟子说,或诸天赞诵(颂),或说宿缘,三阿僧祇菩萨所生。文义非一,多于三藏,故曰杂藏。”

“宿缘”,是“辟支佛、阿罗汉自说本行因缘”。“三阿僧祇菩萨所生”,是“本生”。“诸天赞颂”,对上说,是“佛说”、“弟子说”以外的诸天所说。对下说,“诸天赞颂”,应另有部类。大众部的“杂阿含”与“杂藏”,没有传译过来;对于古代“杂阿含”与“杂藏”,同名为“杂”的意义与关系,当然不可能作明确的决定。然依《僧祇律》说:“根杂、力杂、觉杂、道杂,如是比等名为杂”(38),可知大众部的“杂阿含”,是以“道品”开始的。“众相应”的偈颂,“弟子所说”与“如来所说”部分,在大众部中,是否也与上座部一样,集入“相应部”,也还不得而知。现在,试从三点去说明。

1.“诸天赞颂”:《相应部》的“有偈品”,即“众相应”,主要为“天相应”、“天子相应”、“夜叉相应”、“林神相应”、“魔相应”、“帝释相应”、“梵天相应”。这些佛与诸天的问答,多数以赞佛而结束。尤其是“梵天相应”,完全是梵天对佛的赞颂(39)。“魔相应”与“比丘尼相应”,以不受魔众的娆乱为主。“婆耆舍长老相应”,以赞佛及大比丘众为主。“众相应”——偈颂的大部分,不妨称之为“诸天赞颂”的。除却这些,大众部《杂藏》的“诸天赞颂”,就没有着落。2.“记说”:《大毗婆沙论》卷一二六(大正二七·六五九下)说:

“记说云何?谓诸经中,诸弟子问,如来记说;或如来问,弟子记说;或弟子问,弟子记说。化诸天等,问记亦然。”

在如来记说、弟子记说以外,佛与诸天的问答,也是“记说”。在佛教初期,“分教”还没有部类分明时,诸天问答,也可能被称为“记说”。如“帝释众”中,明白说到:“帝释大自在,天王之所问,于耆阇崛山,大师为记说。”(39)如来记说、弟子记说、诸天记说,《大毗婆沙论》与《分别功德论》,都有着共同的传说,看作同一部类的。3.“八众”:称“偈颂品”为“八众相应”,是《瑜伽论》所说。现存的偈颂部分,无论是《相应部》与《杂阿含经》,都是次第参差,没有“长者众”,与“八众”不能完全相合。“中阿含”与“长阿含”,都说到八众,八众的内容是:

人(四众)——刹帝利众·婆罗门众·长者众·沙门众

天(四众)——四王天众·帝释天众·魔天众·梵天众

天众,是以天、魔、梵为次第的。“刹帝利”(Ksatriya)是王族;“婆罗门”(brāhmana)是祭师;“长者”(sresthin),与居士(grha-pati)相近,是“吠戍”(Vaisya)中的“豪族也,富商大贾”(40);佛法平等,所以略去“首陀罗”(sūdra),代之以出家的“沙门”(sram-ana)。这人类的四众,如《中阿含经》(一五四)《婆罗婆堂经》所说(41)。在“长阿含”中,“八众”已成为“无方普应”的奇迹;然“八众”的合为一聚,应有事实上的依据。《别译杂阿含经》,合“众相应”的偈颂,与“如来所说”部分(这里面有长者众)为一部。从《大毗婆沙论》、《分别功德论》传说的类似,在古代圣典的成立过程中,“如来所说”、“弟子所说”、“诸天所说”——三部,应曾有独立的组合。现存的《别译杂阿含经》,就是这一组合形式的残存。当时分类,应为八众,“八众”就由此而得名。现存的参差,与八众的次第不合,是由于次第增补而成的。这部分的集为一部,其原始部分,都以偈颂为主。在现存“弟子所说”、“如来所说”中,也含有多少偈颂。如佛为婆柁利说偈,就是一例。这部分的偈颂集,称为“杂”,为“杂阿含”、“少分阿含”名义的来源,也就是“小部”、“杂藏”得名的来源。

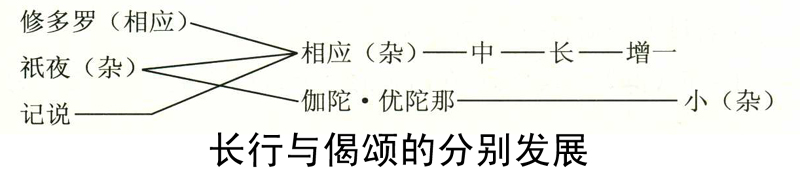

上来三点:“诸天赞颂”,说明《杂阿含》的偈颂部分,与《杂藏》有着密切的关系。“记说”与“八众”,说明了偈颂与“弟子所说”、“如来所说”,曾组合为一类,《别译杂阿含经》,就是这一事实的证明。据此而加以论断,原始结集的过程中,起初是:长行的“修多罗”,随类相应而编为四部:“道品相应”、“蕴相应”、“处相应”、“因缘(界等)相应”。“修多罗”的“录偈”——录十经的名目为一偈,这种“结集文”,名为“祇夜”。接着,以“天”为主,而含得人类四众,八众偈颂的集成,也称“祇夜”。长行的“修多罗”,是“相应”;偈颂的“祇夜”,名为“杂”。这可以律部的结集为例:佛制的“学处”,是长行,结集为“波罗提木叉”,是称为“修多罗”的。其次,集录僧团的“行法”等,标目的类集,名为“摩得勒伽”。在大众部中,也是偈颂,而称为“杂跋渠”或“杂诵”。《十诵律》的《杂诵》(《根有律》的《杂事》),还存有这古义的形迹。“修多罗”与偈颂的“杂”,成为原始结集的二部;这在经与律的集成中,完全一致。此后,以长行为主的“弟子所说”、“如来所说”,逐渐集成而名为“记说”。这部分,也曾与偈颂相组合,如《别译杂阿含经》。将“修多罗”、“祇夜”、“记说”,合编为一大部——《相应部》,《杂阿含经》,为上座部的圣典。在大众部,偈颂部分——“诸天赞颂”,极可能是与其他的偈颂合编,成为《杂藏》的一分。以“修多罗”部分得名,名为“相应部”、“相应阿含”;从“祇夜”部分得名,称为“小阿含”——“杂阿含”。“相应”与“杂”的不同名称,实依原始结集的二类而来。在契经——“四部阿含”的集成中,都是继承“修多罗”,以长行为主的。如《义品》、《波罗延那》等偈颂集,在体例上,也不适于合编。于是继承“祇夜”——“杂”,综合种种偈颂集,“伽陀”、“优陀那”等,成为《小部》或《杂藏》。《小部》的原始组合,是“四部阿含”成立以后的事了。长行与偈颂的分别发展,如下:

注释:

① 《菩见律毗婆沙》卷一(大正二四·六七五中)。

② 《弥沙塞部和醯五分律》卷三〇(大正二二·一九一上)。《四分律》卷五四(大正二二·九六八中)。《摩诃僧祇律》卷三二(大正二二·四九一下)。

③ 《阿毗达磨顺正理论》卷一(大正二八·三三〇中)。

④ Buddhaghosa所作Samantapāsādikā(律藏注)(三·五)。

⑤ Buddhaghosa所作Sumangalavilāsinī(长部注)(一·二)。

⑥ 《岛史》(南传六〇·二六)。

⑦ 《四分律》卷五四(大正二二·九六八中)。

⑧ 《摩诃僧祇律》卷一三(大正二二·三三七上)。

⑨ 《惟日杂难经》,一卷(大正一七·六〇五上——六〇九中)。

⑩ 宇井伯寿《印度哲学研究》卷二(一五二——一五四)。

(11) 《弥沙塞部和醯五分律》卷二一(大正二二·一四四中)。

(12) 《毗尼母经》卷三(大正二四·八一八上)。

(13) 《摩诃僧祇律》卷三二(大正二二·四九一下)。

(14) 《摩诃僧祇律》卷一三(大正二二·三三七上)。

(15) 《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四七下)。

(16) 《佛五百弟子自说本起经》(大正四·一九〇上)。《根本说一切有部毗奈耶药事》卷一六(大正二四·七六下)。

(17) 《分别功德论》卷一(大正二五·三二中)。

(18) 如本书第七章第一节第二项所列。

(19) 《十诵律》卷二四(大正二三·一七四中)。

(20) 《根本说一切有部毗奈耶药事》卷一五——一八(大正二四·七三下——九四上)。

(21) “诵”,“圣语本”作“颂”,见《大正藏》校勘记(大正二二·四九一注)。

(22) 水野弘元译《大义释》,文前略叙所说(南传四二·目次一)。

(23) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所引述(七三七——七三八)。

(24) 《摩诃僧祇律》卷二三(大正二二·四一六上)。《铜鍱律·大品》(南传三·三四七)。《弥沙塞部和醯五分律》卷二一(大正二二·一四四中)。《四分律》卷三九(大正二二·八四五下)。

(25) 《十诵律》卷二五(大正二三·一八一中)。

(26) N.Dutt:Gilgit manuscripts Ⅲ part4,P.188.

(27) 《摩诃僧祇律》卷二七(大正二二·四四七上)。

(28) 《根本说一切有部毗奈耶药事》卷三(大正二四·一一中)。

(29) 《摩诃僧祇律》卷一三(大正二二·三三七上)。

(30) 《相应部·夜叉相应》(南传一二·三六五)。

(31) 《别译杂阿含经》卷一五(大正二·四八〇下)。

(32) 《杂阿含经》卷四九(大正二·三六二下)。

(33) 《阿毗达磨大毗婆沙论》(大正二七·六六〇上)。

(34) 《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷二(大正二四·一〇七中)。

(35) 《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷五(大正二四·一二四下)。

(36) 《阿毗达磨俱舍释论》卷二二(大正二九·三〇六上)。

(37) 《别译杂阿含经》卷八(大正二·四三一上)。佛为跋迦利说偈,出于有名的《化迦旃延经》。文分二段:初,佛为诜陀迦旃延说;次,为跋迦利说。《杂阿含经》卷三三,也有此二段,但为跋迦利说,文义简略,与《俱舍论》所引不合(大正二·二三六上)。据《俱舍论》,犊子部是没有这部经的(大正二九·一五四下)。铜鍱部《增支部·一一集》,与此经相当,但没有为跋迦利说一段(南传二二下·二九四——二九八)。《瑜伽师地论》卷一六,“胜义伽陀”的前四偈,与此偈相合(大正三〇·三六三上)。可见这“少分阿含”,近于《别译杂阿含经》,不是说一切有部,而近于说一切有部的部派所传。

(37) 《摩诃僧祇律》卷三二(大正二二·四九一下)。

(38) 《杂阿含经》卷四四(大正二·三二一下——三二五下)。

(39) 《杂阿含经》卷四六(大正二·三三四上)。

(40) 《翻译名义集》卷二(大正五四·一〇八三中)。

(41) 《中阿含经》卷三九(大正一·六七六中)。

![]()